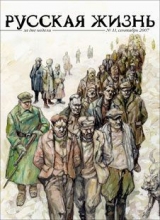

Текст книги "Русская жизнь. 1937 год (сентябрь 2007)"

Автор книги: авторов Коллектив

Жанр:

Публицистика

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 15 страниц)

III.

На следующий день поехал в Дудинку, морской порт на Енисее. Это примерно в 80 километрах от Норильска. Поехал для того, чтобы увидеть Енисей и более подробно осмотреть те объекты, которые поразили меня накануне по дороге из аэропорта.

Практически сразу после выезда из города слева показалось строение, которое я накануне почти не заметил, проскочил в состоянии легкой прострации. Между тем это очень важное для Норильска строение – железнодорожный вокзал. Попросил водителя остановиться, вышел, посмотрел.

Огромное трехэтажное здание, построенное в 1953 году в лучших (или худших) традициях сталинской архитектуры. Помпезное, угрюмо величественное, одиноко стоящее. Сразу видно, что вокзал не действует. Действующий железнодорожный вокзал никогда не бывает так одинок. Вокруг него всегда люди, к нему в обязательном порядке примыкают какие-нибудь строения и строеньица. Даже если это самый что ни на есть мелкий провинциальный вокзальчик, рядом обязательно должен быть хоть крошечный газетный киоск или ларек с пивом и чипсами. Рядом с этим вокзалом не было никого и ничего. Плоская ровная земля, и на ней отдельно от всего стоящий огромный вокзал. На закрытых дверях табличка «Управление Норильской железной дороги». Бывший вокзал используется как учреждение, офис. За вокзалом видны железнодорожные пути, на них стоят множество товарных вагонов. Видно, что эти пути и вагоны не имеют к вокзалу никакого отношения.

Вокзал построили в расчете на то, что Норильск будет крупной станцией на огромной трансарктической магистрали, которая должна была протянуться за Полярным кругом через всю страну с запада на восток. Норильский участок построили раньше других для обслуживания горнометаллургического комбината. На вторую половину 50-х было запланировано соединение Норильской дороги с основной железнодорожной сетью Советского Союза. Но ничего из этого не вышло. После смерти Сталина великий проект был заморожен. Так Норильская железная дорога стала железнодорожным островом, куском, обрубком железной дороги посреди бескрайней тундры.

При этом Норильская дорога продолжала развиваться. К началу 70-х большинство линий электрифицировали, из Норильска в разных направлениях ходили многочисленные электрички, которые были главным местным транспортом: они, в отличие от автобусов, не зависели от погоды и курсировали строго по расписанию.

Потом наступили 90-е, образовался «Норильский никель». Электрички были объявлены нерентабельными и нецелесообразными. Маршруты стали закрываться один за другим, а в 1998 году норильские электрички ликвидировали полностью. Заодно было решено провести, так сказать, деэлектрификацию – случай поистине уникальный. Старая контактная сеть требовала ремонта, люди с экономическим образованием подсчитали, что ремонт обойдется слишком дорого и что дешевле эту контактную сеть просто уничтожить. Наверное, тут еще сказалась специфика «Норильского никеля» – компании было невыносимо видеть, как медь, ценный цветной металл, болтается себе на ветру, подвешенная на каких-то столбах. Провода сняли, столбы по большей части оставили, электрички и грузовые электровозы продали другим железным дорогам. Правда, Норильская железная дорога по-прежнему действует. Теперь по ней осуществляются только грузовые перевозки, довольно интенсивные. Люди ездят на работу и в аэропорт на автобусах и «газелях». Или не ездят, когда дорогу перекрывают из-за сильных метелей. О великом трансарктическом мегапроекте сегодня напоминает только огромный вокзал, одиноко стоящий в пустынном месте у дороги.

Ладно, едем дальше. Проехали благоухающий серой Медный завод, Надежду, Кайеркан с его полуразрушенной кирпичной галереей. То есть все то же самое, что и вчера. То же, да не то же. Все воспринималось теперь как-то по-другому. Возможно, сыграли роль солнце и ясное небо (для Норильска не такое уж частое явление). Но не только. Исчезло ошеломляющее ощущение пребывания на какой-то другой, возможно, враждебной, планете. Ну да, заводы, дымящие трубы, неприятные запахи. Нормальные такие заводы. Просто очень большие, и их очень много. Ну да, галерея страшного светло-зеленого цвета, хищные желтые бульдозер и экскаватор в нее вгрызаются, ну что же делать, сооружение отслужило свой срок, его разбирают, страшновато, конечно, все это выглядит, но жить вполне можно, можно, можно жить.

В общем, виды окрестностей Норильска утратили свою апокалиптичность, сохранив живописность. Только мертвый поселок Алыкель был по-прежнему призрачен и страшен, и по-прежнему страшно и тоскливо было смотреть в его пустые окна.

Хотел было написать про Дудинку и Енисей, но – нет, не буду. Иначе получится очередное «описание природы», а это ведь совершенно не нужно, из литераторов, в разное время описавших реки разной степени величественности, можно составить мотострелковый батальон, если не дивизию, стоит ли присоединять свой голос к этому оглушительному какофоническому хору. Енисей прекрасен, широк и велик – и все, точка. Если бы у меня было достаточно времени, я бы стоял и смотрел на Енисей часов пять или десять, но пришлось ограничиться примерно получасом и уехать назад в Норильск.

В третий раз проехал мимо мемориального паровоза на кривом деревянном мосту, мимо несчастной кайерканской галереи, Надежды, Медного завода, вокзала. Чуть ли не родными стали теперь для меня эти чудовищные по сути своей объекты.

Пошел гулять по Норильску. По Ленинскому проспекту, Пушкинской улице, мимо стадиона «Заполярник», мимо церкви Всех Скорбящих Радости. Тихий теплый воскресный вечер, тут и там гуляют парочки, на скамейках сидят группки молодежи – кругом практически одна молодежь, изредка попадается человек в зрелом возрасте, а пожилого человека за все время я встретил только одного, это был гражданин лет пятидесяти, у него было что-то с ногами, он передвигался с трудом, как-то боком и смотрел неподвижным взглядом перед собой, над ним смеялись мальчишки, а он никак не реагировал, возможно, он был глухой, трудно сказать. Других пожилых людей я в Норильске за два дня не видел.

У церкви ко мне подошли два улыбающихся мужика в пиджаках и галстуках. Здравствуйте, сказали мужики и заулыбались еще сильнее. Здравствуйте. Мы хотим предложить вашему вниманию брошюру, в ней рассказывается об актуальных проблемах современного общества, вот посмотрите, простите, какую организацию вы представляете, да понимаете, мы не заостряем внимание на организации, сейчас это не столь важно, вот посмотрите, в этой брошюре рассказывается о, и все же, ну, в общем, свидетели Иеговы, спасибо, всего доброго, до свидания.

Пересек улицу Кирова, свернул на Талнахскую, потом на Павлова, пройдусь по абрикосовой, сверну на виноградную, хотелось гулять и гулять по этим тихим строгим норильским улицам, не спеша вышел опять на Ленинский, пошел к площади Металлургов. Стало понятно и очевидно, что Норильск задумывался как очень красивый город, заполярный чудо-город, «город-сказка, город-мечта», как поется в одной довольно дурацкой песне, сияющий прекрасный город будущего, и это отчасти удалось. Только очень предвзятый человек может сказать, что суперпроект «Норильск» не удался, сам факт, что в таком совершенно не пригодном для жизни месте существует такой большой город с необходимой инфраструктурой и промышленностью мирового уровня, следует считать чудом и победой. Проблемы разве что с фасадом, фасад, то бишь внешний антураж, у города не особенно блестящий, не такой, как задумывалось, не выглядит он сияющим чудо-городом, недаром на домах везде висят таблички про обрушение фасада, да, с фасадом проблемы, и, конечно, с экологией, и еще очень жаль, что трансарктическая магистраль заглохла и электрички отменили.

На Ленинском около мэрии развлекается, как может, местная эмо-молодежь. Из магнитофона доносится громкая, но не особенно омерзительная музыка. Прошел еще пару кварталов, посидел на веранде летней кафешки.

Удивительно, но за эти неполные два дня я как-то привык к Норильску. Не то чтобы полюбил или там сроднился с ним, разумеется, нет, а вот именно что привык. Самую малость, но все же. Немного привык к его строгим улицам и красивым облезлым домам. К его диковатым индустриальным пейзажам. Промелькнула даже мысль, что если бы вдруг возникла необходимость провести здесь несколько месяцев, не больше, в длительной командировке, например, за хорошее вознаграждение, это не стало бы большой проблемой. Конечно, зимой здесь люто, но ничего, как-то, наверное, можно выжить, люди ведь живут. Здесь можно жить, да. Хотя лучше все-таки жить не здесь, а в более приспособленных для этого местах.

IV.

Перед вылетом из аэропорта «Алыкель» Ил-86 снова начудил: выехал на взлетку, проехал ее своим ходом из конца в конец, лихо развернулся прямо на полосе, как какая-нибудь «Волга» на загородном шоссе, потом остановился, врубил двигатели на всю катушку, разогнался и полетел в Москву.

В Домодедово купил «Спорт-Экспресс». Выяснилось, что в первом туре чемпионата России по мини-футболу «Норильский никель» продул ЦСКА со счетом 0:5. Почувствовал что-то вроде легкой досады, чему немало изумился.

Электричка ехала из аэропорта в Москву мимо зеленых лесов и полей. Надо же, деревья, высокие, с густой зеленой листвой. В Норильске с деревьями напряженка, вернее, их там вообще нет, то есть совсем. А тут – зеленые деревья.

Если кто скажет, что в Москве нечем дышать и вообще плохая экология, то он… в общем, он будет не прав.

* МЕЩАНСТВО *

Эдуард Дорожкин

Партита для тяпки соло

Эволюция загородной жизни

Кто– то точно подметил, что с понятием «дача» по глубине может соперничать только понятие «Бах». Борис Пастернак, узнав от Лидии Чуковской о своем исключении из Союза писателей, задал один-единственный вопрос: «Как вы думаете, дачу отнимут?» Нобелевского лауреата, культового поэта, интересовала не судьба написанного и даже не будущее семьи, над которой очевидным образом нависла опасность. Страх за себя, за родных и за написанное был ничтожен по сравнению с ужасом от возможной потери дачи в Переделкине. «За забором сеет репу и бурак запредельный член Литфонда, Пастернак», -напишет потом Андрей Вознесенский, обосновавшийся по соседству, в бывшей фединской даче.

Любовь русского человека к даче поистине беспредельна и частенько запредельна – потому что иррациональна, неразумна и опасна. Писательский поселок в Переделкине – отличная иллюстрация той часто оспариваемой сейчас мысли, что А. П. Чехов был выдающийся знаток русской жизни и пророк похлеще Достоевского. Распиленный пролетарскими писателями на гектарные участки сосновый бор, принадлежавший вместе с главной усадьбой роду Самариных, – совершеннейший «Вишневый сад», только без признаков символизма. Вся дачная история России – история разрезания чьего-то чужого большого на свое, но маленькое. Процесс неостановимый, необратимый – и оттого, как ни горько это сознавать, он представляется абсолютно закономерным.

Первые «дачники» в современном смысле – истомленные городом лоботрясы, любители пленэра, прогулок при луне и сторонники теории, что на свежем воздухе лучше пьется, – появились как раз в чеховские годы. До того загородная культура за редчайшими исключениями была величественной, усадебной. Первые «дачи» были отчаянно похожи на барские дома – только с меньшим размахом. Примеры таких сооружений сохранились в Репине, один дом есть в Переделкине; часть таллинского Кадриорга застроена домами того времени с необъятными террасами, для пущей красоты остекленными разноцветными стеклышками.

Массовым дачное движение становится в 20-е годы. Государство, озабоченное вопросом, чем бы еще отметить выдающихся своих сынов, решает наградить их загородом. Для высшего партийного состава строится поселок Новь в Барвихе, выдающихся ученых и работников искусств отправляют куда подальше – на Николину Гору, еврейской культурной и научно-технической интеллигенции отдают Малаховку и Кратово, артисты селятся в Валентиновке. Так начинается советская дачная культура – одно из самых выдающихся явлений, рожденных советским строем, которое до слез обидно было потерять.

Дома были в основном деревянные: к срубу, собранному в лучших традициях русского зодчества, пристраивался второй этаж и бесконечные веранды, открытые и закрытые. На веранду вывешивался абажур с бахромой, дровами, полученными из сваленных здесь же, на участке, деревьев, топилась печка, в сарай, выкрашенный ядовитой зеленой краской, запирался велосипед с вечно заклинивавшим звонком, передававшийся из поколения в поколение. Важно отметить, что хорошая советская дача всегда стояла на лесном участке. Тем, кто порасторопнее, нарезали сосновый бор; тем, кто поплоше, – сосново-еловый, ну а всяким там ДСК «Планировщик» и «Снабженец» – уже с преобладанием лиственных пород. В этом дача, конечно, была прямым оппонентом дворянской усадьбе, стоявшей, как известно, на пригорке с видом на окрестные луга, леса и реки. Свои луга. Свои леса. Свои реки.

Невозможно вспомнить ни одного сколько-нибудь значительного государственного деятеля, военного, деятеля культуры, ученого или хозяйственного работника, который не жил бы на даче. Как? У вас нет дачи? Значит, жизнь пошла под откос, дала трещину, не задалась. Ради дач совершали преступления, подчас чудовищные: Вышинский репрессировал большевика Серебрякова единственно для того, чтобы завладеть его дачей на Николиной горе. Сейчас потомки палача и жертвы живут под одной крышей: по дачным поселкам тоже прокатилась волна реабилитаций, и выживших родственников снова принимали в члены кооператива.

В пейзажном смысле дачи сильно отличались от деревень. Высокие потолки, отсутствие огородов, какая-то некуркулистость, что ли, страшно диссонировали с традиционным сельским укладом. С деревенскими дачные дружбу не водили, но и до открытого противостояния не доходило. Благодаря дачникам строились дороги, проводилось электричество, газ, улучшалось «снабжение». Самый легендарный поселок той поры – Николина Гора, где собрался цвет мировой культуры и науки: достаточно назвать Прокофьева, Капицу, Туполева. Это сейчас главное семейство на Николиной – Михалковы, но так было далеко не всегда. Когда смотришь на старый план поселка, понимаешь, что размер дачи в советское время не зависел от величины таланта: талант давал только право на дачу, а дальше уж сам, как извернешься. В результате получалось, что участок композитора Старокадомского (и дом тоже) значительно больше прокофьевского. Николина Гора была еще и первым дачным поселком Подмосковья, где дачи начали под шумок сдавать, породив таким образом еще один тип дачника – дачника-съемщика. Некоторые семьи живут в съемных дачах из поколения в поколение и стали уже большими никологорцами, чем сами никологорцы.

Хрущев дал старт столь радикальному изменению представлений о даче, что само это понятие придется еще долго отмывать от чудовищных шестисоточных напластований. «Мы на даче» теперь обозначало: мы в грязи, на грядках, с лейкой, посыпаем нитроаммофоской капусту, которую пытается сожрать безобидная c виду белая бабочка. Пепин, «пятьсотграммовка», белый налив мешаются в моей памяти с розовой брикаделью (помидор), «Комсомолкой» (клубника) и поздней Владимирской (кажется, вишня; вся померзла). Самый шестисоточный цветок – астра. На первосентябрьской линейке детей с Николиной всегда можно было отличить от питомцев СТ «Железнодорожник»: никологорские приносили гладиолусы, купленные в соседних деревнях, а нищие шестисоточники – скромные астры, плод собственного тяжкого труда. Шесть соток – вот действительно постыдная страница нашей истории. Сколько здоровья угроблено на выращивание этого бессмысленного укропа, ревеня, на сбор колорадского жука в поллитровые банки и набор воды во все подходящие и неподходящие емкости в те два часа в неделю, когда воду включали. Гамак на этой, с позволения сказать, даче смотрелся непозволительной роскошью. Соседи, завидев такое, крутили пальцем у виска.

Новое время смешало все со всем. В полном соответствии с законами истории наследники гигантских академических участков, не наделенные талантами отцов, были вынуждены потихоньку отрезать кусочки своих владений представителям новой жизни. Жадность, вообще свойственная наследникам, на сей раз сыграла с ними совсем дурную шутку: в погоне за очень большими деньгами в качестве покупателей наследники сплошь выбирали совсем уж откровенных бандитов. Бандит приходил, безжалостно срезал 100 вековых сосен и ставил дом точно по контуру участка. Наследника, конечно, начинала бить истерика, но боржом пить было уже поздно: деньги потрачены, счастья нет. От обаяния старых дачных мест к сегодняшнему дню ничего не осталось. Тюремные заборы, колючая проволока, камеры видеонаблюдения и бандитские детишки на снегоходах. Утешает одно: сук под собой дачники срубили своими руками, веление времени, как в послереволюционные годы, здесь ни при чем.

Одновременно с раздербаниванием старинных дачных мест началось строительство новых поселений – коттеджных поселков. Это и не загородный дом в полном смысле слова, и не дача. Большинство так называемых коттеджей – расширенный вариант городской квартиры с туалетом при каждой спальне. «Зачем же при каждой?» – спросил я у владельца такого «идеального дома». «Пусть будет. Я рос в бараке, где был один унитаз на двенадцать семей». Что ж, это многое объясняет. В другом коттеджном поселке меня потрясли три очень странных дома – одноэтажные, вытянутые, с дверью, но без окон. «А, это миллионеры с Сахалина, – пояснил провожатый. – Они другой архитектуры никогда не видели».

И вот я мучительно решаю вопрос: неужели каждый теперь имеет право на дачу?

И слушать Баха – тоже?

Евгения Долгинова

Как только в раннем детстве спят

Почему в моде ненависть к шести соткам

Если дача Бах, то сапоги – Пушкин. Все перепуталось, и странно повторять: астры – цветы не шестисоточные. Их рисовал Станислав Жуковский в 1912 году на вполне дворянской белой веранде, а романс «Астры осенние, грусти цветы, тихи, задумчивы ваши кусты» композитор Харито написал еще до Первой мировой, в аккурат после хризантем, которые отцвели уж давно, и исполнял в одном концерте. С дачей же в точности наоборот: уже к середине XIX века это было явление столь же массовое и демократическое, как, к примеру, самовар. У кого самовар золотой, у кого жестяной, а у кого и закопченный, но это уже подробности. Летний город позапрошлого века с его, мягко говоря, несовершенными коммуникациями отчаянно вонял, и повальное бегство горожан всех сословий на природу объяснялось не столько модой, сколько благими гигиеническими порывами.

Образ «величественной, усадебной дачи» можно отнести, пожалуй, к допушкинскому веку. Институт дачного найма возник уже при жизни солнца русской поэзии. Личное дачевладение было знаком особого процветания («Они теперь на даче. У них богатейшая своя дача». Достоевский, «Вечный муж», 1870). К середине века за город рванули мещане, и уже в 1863 году по ветке Москва-Серпухов пустили дачные («веселые») поезда, чтобы всякий мелкий служащий, «оставя беспокойство в граде», мог из присутствия поспеть к семейному ужину. Платформа Перловская под Москвой создана коммерческой инициативой купца Перлова, застроившего местность как раз дачами под съем. «А кто не мог одновременно платить и за городскую квартиру, и за дачу, выезжал за город со всем своим скарбом (а квартира на лето сдавалась…). Но считалось, что детей надо вывозить обязательно, чего бы это ни стоило» (из интервью Е. Фрикен). Или у Тэффи: «У нас начинают искать дачу в марте, когда еще снег лежал и ничего видно не было». И титулярный советник, и писарь, и мастеровой могли себе позволить дачу внаем – где дом, где избу с хозяевами, а где комнату: в предместье ли, в дачной местности или просто в деревне. И чиновники, и художественная интеллигенция от Репина до Гольденвейзера дачи снимали, и Ахматова родилась на съемной даче (избушке, как она потом ее назвала, может, и привирая; к столетию на месте «избушки» установили барельеф Анны Андреевны с такими длинными пальцами, каких она не имела отродясь). Имущественный ценз здесь был вторичен.

Дачное движение стало массовым (условно массовым) не в 20-е, а в 30-е годы. В 1927-м появилось постановление ВЦИК о дачных поселках. Таковыми предлагалось считать селения, где не более четверти проживающих занимались подсобным хозяйством. В таком поселке с укладом предместья, молочницами, старыми садами и близкой железной дорогой жили Тимур и его команда. Массового дачного строительства в дохрущевскую эпоху не было и быть не могло: страна строила совсем другие объекты, обыватель жил аскетически, радовался «Краковской», девушки чистили парусиновые тапки зубным порошком. «Веселые ребята» явно резвились на арендованной даче какого-то недорезанного; семья будущего академика Лихачева во времена его студенчества снимала дачу в Токсово, которую «нужно было использовать по полной» (Ленинград унаследовал дачеманию Петербурга). «Цеховые» поселки стали появляться в середине 30-х (Переделкино заложили в 1935-м), а обывателям, как встарь, оставался частный сектор – наемные комнаты, углы, деревни. Номенклатурные же дачи были не собственностью в строгом смысле слова, а частью соцпакета, элитного пайка, и прозвучавший в 1958 году вопрос Пастернака «А дачу отберут?» самым выразительным образом характеризует зыбкость и хрупкость имущественного сознания.

Ненависть к шести соткам – в особенности ненависть того, кто глядит с «На Рублевке», – кажется иррациональной и, пожалуй, заслуживает особого внимания. Нет бы радоваться: люди сорок лет выпускали социальный пар, вывозили детей из неволи душных городов, зимой худо-бедно имели витамин в маринадах и черносмородиновом желе. Нет, один и тот же лай: нерентабельность, черный труд, уродство, в грязи, в говне, колорадский жук. Эта интересная эмоция, похоже, сформирована не столько тоской по утраченной эстетике дворянского и советского дачного биг-стайла, сколько охранительными интуициями. В самом деле: эксперимент с шестью сотками был грандиозным покушением на миражи советского истеблишмента, на его (в войновичевском смысле) «шапку», на чувство сословной исключительности, особенно бережно пестуемое процветающей частью интеллигенции. Недвижимость перестала быть премией и статусной меткой, превратилась в предмет массового обладания, такой же, как холодильник ЗИЛ и телевизор «Рубин». Мелкие обыватели – инженеришка с учителкой да слесарь с контролершей – где интуитивно, а где сознательно эпигонствуя, занялись символическим присвоением чужих культурных образов.

Потому что – не грядкой единой. Люся с 1-го шарикоподшипникового не только трясла мясами да корячилась в голубых панталонах; к началу 80-х она, приметливая сволочь, розы принималась выращивать. У ограды сажала жасмин и белый шиповник, страсти виновник, покупала у кустаря плетеное кресло, набрасывала на него самовязаную шаль и ставила цветы на белую скатерть – выходил заемный интерьер. Не клеенка, селедка, газета, но, против всех и всяких правил, просторная терраса и летящая шторка. Как у благородных, ей-богу. Как у людей.

Едва по периметру вырастали кусты, чуть прикрывающие от соседей, появлялись и гамак, и журнал. Шестисоточник тасовал уклады: землю попашет – заляжет в гамак. В чем ужас и оскорбление: и розы, и мотыльки, бьющиеся в лампу, и душистые вечера, и сияние неба сквозь крону оказывались такими же, как на Николиной Горе, и «яблочной нежности навыки, скрип уключин по дачным прудам» (С. Гандлевский) становились не только доступными обыкновенному человеку, но и востребованными им. Сосен не было, так ходили в рощицу с пледами. Дети строили свою швамбранию, собирали гербарии, гоняли на велосипедах, заводили дачные романы. Гвоздику клали в маринад – ну точно как в Малаховке, грубый и матерчатый лист смородины годился и на чай, и на огуречную закрутку. Лирическая составляющая дачного уклада – собственно, самое драгоценное в его содержании, поэтическая его сторона – была самым вульгарным образом оприходована советским простонародьем, и всякий итээр, закуривая ночью на крыльце, теперь имел право подумать: «На даче спят два сына, как только в раннем детстве спят…» Эклектика уклада, беспардонное смешение стилей, размывание границ между низким «трудом на прокорм» и благородным прохладным «отдохновением» – вот то, чего не могут простить шестисоточникам.

А я вспоминаю, как на берегу дачного пруда, окруженного «участками», перед школьным выпускным пили от родителей тайком красное вино и зачитывали друг другу Кушнера. И затеряли его в траве – так и не нашли. Трава была очень высокая.