Текст книги "Знание–сила, 2003 №02 (908)"

Автор книги: авторов Коллектив

Жанры:

Научпоп

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)

Одна ночь Робеспьера (апрель 1794 года)

На столе тускло горят две оплывшие свечи. Сегодня пламя почему-то особенно режет глаза и отдается тупой, бесконечной болью в голове. Наверное, уже первый час. Надо писать, но мысли не клеятся; фразы рассыпаются, путаются, образуя в голове бессвязный хаос. Теперь все не так, как раньше, когда он мог за ночь исписать кипу бумаги, ответить на все письма, подготовить речь. Что это, старость? В 34 года? Нелепая мысль: он пережил Христа… Но если это не старость, то что? Почему его по ночам вместо блестящих идей посещают образы мертвых друзей: Дантона, Демулена, Марата?.. Марат! Сегодня именно он не дает покоя его одурманенной, тяжелой голове.

Друг Народа никогда не был таким близким другом Робеспьера, как Камилл или Дантон. Но Робеспьер хорошо помнит их первый откровенный разговор в начале 92-го, когда он бросил Марату упрек: тот сам уничтожил громадное влияние своей газеты на Революцию! Нельзя макать перо в кровь своих врагов: он же компрометирует якобинцев своими кровожадными призывами к террору!

Тут Марат взорвался. Боже! Ему никогда не забыть этого лица! «Всякий раз, когда кто-либо позволяет себе покушение на слабых и обездоленных, я спешу поднять народ против недостойного законодателя!». Марат был в ярости – и он, Робеспьер, ужаснулся при мысли о том, какая мощь сосредоточена в руках этого страшного человека. Не обладая громовым голосом Дантона, завораживающей речью Мирабо, блистательным остроумием Демулена, он умел держать в своих руках весь Конвент. Почему так?

(А! Здравствуй! Вот и ты приплелась, старушка-зависть…)

Потому что он умел предвидеть! Господи, как ему это удавалось? Он все предсказывал: измену Дюмурье, бегство короля, исчезновение хлеба… Кассандра Революции! По злой прихоти судьбы он в точности повторил путь греческой прорицательницы. Так почему мы не слушали его? Почему мы с Дантоном защищали Дюмурье вто время, как Марат его неуклонно разоблачал? Боже, как он был прав, твердя, что следует убить сто тысяч французов, чтобы по-том не погиб миллион невинных! Нам бы прислушаться к нему и кончить дело еще 14 июля…

Но почему он не сказал нужных слов в сентябре 91-го, когда после закрытия Учредительного собрания власть оказалась в руках контрреволюции? Он должен был кричать, призывать, громить! Тогда революция победила бы гораздо раньше и не было бы этого серого законодательного болота! Ну да, в нем были Эро де Сешель, Карно, Кутон, и все же…

Как болит голова! Вся беда Марата в том, что он, ясно видя главную цель Революции, не смог направить к ней несведущий народ. У него же не было собственной партии! Он не пользовался влиянием в Собрании; его ненавидели парламентские вожаки, и в итоге, несмотря на доверие и любовь Коммуны, он не мог управлять Революцией!

Вижу, как он усмехается: «У меня был народ – больше мне никто не нужен! Я презираю этих ничтожных мышей из Собрания и Конвента, которых водит за нос кучка ловких ораторов!».

Да, мыши, а ведь они уже подгрызли подножие моей трибуны…

Единство… Нас тогда было много, мы были вместе, а теперь я один. Один! Где ты, Марат? Революция победила благодаря террору. Даже это ты смог предвидеть! Но ведь одного террора мало… Надо дать народу цель, надо зажечь его идеей! Смог бы ты это сделать сейчас, Марат? И вообще – на чьей стороне ты бы выступил сейчас ?

Да, сейчас мне необходим Марат 93-го года. Но кто знает, какой путь проделала бы за это время его неугомонная мысль? Пожалуй… Боже, я не хочу думать об этом! Но мне кажется… что ты вовремя погиб, Марат!

Робеспьер встал из-за стола, задул свечи и распахнул окно. В душный полумрак комнаты ворвался терпкий ночной воздух. В измученной голове мелькнула странная мысль: а ведь сейчас весна! Наверное, уже цветут каштаны..

Екатерина Панина (9 класс, школа № 57)

Диалог Лютера и Кальвина

К сожалению, начало и конец этой занимательной беседы были утеряны. Увы! Четыре века – это вам не четыре недели…

К. – Все, что вы говорите, сударь, прекрасно. Но позвольте заметить: все– таки лютеранство устраивает далеко не всех ваших последователей, особенно вне Германии.

Л. – Да, но в Германии…

К. – А что в Германии? Там вы попросту подчинили свою церковь князьям, которым, понятно, было выгодно слушать ваши пламенные речи и втихомолку расхищать монастырские земли!

Л. – Но зато…

К. – Простите, что еще раз прерываю вас! Но по поводу ваших замечательных князей позвольте напомнить вам 1529 год: Карл V вновь призывает искоренить ваше учение, государи-католики его поддерживают, а вы с кроткой улыбкой заявляете: «Будем молиться и ждать, что Господь пошлет свет в сердце императора!».

Разве ваши князья послушали вас в тот момент? Как только они поняли, что смогут грабить дальше и без вашей помощи, что союз с королем гораздо выгоднее, нежели с бунтарем-проповедником, в тот же миг 14 князей-лютеран заявили, что они вас не знают и знать не хотят!

Л. – Но позвольте: если бы не князья, меня уже в 1521 году не было бы на свете! Один из них помог мне тогда бежать…

К. – Не слишком ли дорогой ценой вы заплатили за побег? Восстание вышло из-под вашего контроля; каждый бродячий проповедник переиначивал ваши идеи, как хотел, а некоторые вообще утверждали, что вслед за властью пап неплохо бы уничтожить также всех графов, князей и баронов! Знаете ли, я никогда не мог понять, почему вы придаете столь малое значение устройству Церкви? Ведь большинство бед идет оттуда! Это понимал еще Григорий VII (ни дна бы ему, ни покрышки)!

Л. – Позвольте, но это неправда! В свое время я серьезно размышлял над проблемой связного и последовательного вероучения.

К. – И что же?

Л. – Я пришел к выводу, что Церковь не является посредницей между Богом и человеком. Ее функция только в том, чтобы объяснять верующим смысл Библии и других священных книг, научить людей читать их… Ведь главный смысл молитвы в том, что человек возносит к Богу порыв своей веры, а в ответ Бог наделяет его своей благодатью. Но благодатью исключительно духовной! Ни о чем материальном тут речь не идет! Вспомните пророков, на которых снизошло Слово Божие: большинство из них были бедняки!

К. – Но ведь в Писании сказано: «Тако да воссияет пред людьми ваш свет!». Люди-то могут увидеть свет богатства, славы, знатности, но не больше!

Л. – Зато люди могут почувствовать свет души!

К. – О, Боже мой, скажите: вы всерьез верите своему учению?

Л. – Конечно! А вы разве нет?

К. – Да поймите: не имеет значения, во что я верю, а во что не верю! Важно, что устройство моей Церкви очень гибко. Благодаря этому она может одновременно вести борьбу и против папистов, и против людей, которым все равно, во что верить.

При этом, заметьте, моя Церковь осталась независимой. А все почему? Потому что я, в отличие от вас, уважаемый Лютер, создал такое устройство Церкви, которое может приспособиться к условиям города-коммуны (взгляните на Женеву!), но также и к порядкам сильного королевства (возьмите хотя бы Францию!). Отсюда (согласно учению Макиавелли) извлекается двойная выгода…

Л. – Сударь! Да вы никак учить меня вздумали! А я и папу не послушал!

К. – Но я…

Л. – Хватит, сударь! Я довольно терпел, но больше не желаю слушать ваши дерзкие речи! Да знаете ли вы, что я недавно разговаривал с самим великим Фридрихом?

К. – К-как??

Л. – Да-да! С Фридрихом II Гогенштауфеном! Я скажу больше: Бог являл мне знамение в лице своего ангела, чтобы утвердить меня на пути истинном! И после этого мне унижаться, слушая вас? Нам не о чем больше разговаривать!

Олег Буткоеский, 9 «В»

Три казни трех королей

Сравним суды и казни трех королей в трех революциях: смерть Карла I во время Английской революции, Людовика XVI во время Французской и Николая II в русскую революцию.

Людовик XVI был гильотинирован в 1792 году, через три года после фактического начала революции, по решению Конвента.

Карлу I отрубили голову в 1649 году, то есть спустя девять лет после начала революции.

И наконец, Николая II расстреляли в 1918 году, год спустя после начала революции, при весьма странных обстоятельствах, по решению большевиков.

Как видно, хотя цель у всех казней была одна и та же – низвержение монархии, сделаны они были по-разному. В Англии по законному решению парламента (очень скандальному, кстати, но законному) через 9 лет, во Франции – по полузаконному решению полузаконного Конвента через 3 года, а в России – по абсолютно беззаконному решению большевиков через год. Намечается интересная тенденция: чем позднее революция, тем она беззаконней, стремительней и кровавей. Да и целей своих она достигать умеет. Вспомним, что после Кромвеля в Англии вновь появилась монархия, и Карл II был лучше отца, умел сидеть тихо и не мстить. Примерно то же самое произошло и во Франции, а в России – наоборот. Монархия не только не была восстановлена, но и, наоборот, была полностью уничтожена (если не считать Сталина).

Теперь интересно сравнить причины, приведшие королей на плаху, и их шансы спастись перед казнью.

В Англии Карла I убили только по его глупости. Если бы он обращал больше внимания на парламент, на решения парламента, принял бы «петицию о правах», не собирал бы такие большие налоги или не сделал еще чего-нибудь, то его бы, видимо, не казнили. Но он ничего этого делать не хотел, поэтому совершенно справедливо поплатился за это жизнью. Был ли у него шанс выжить? Безусловно, был. Если бы Карл I не бежал в Шотландию, где был схвачен, или, наоборот, бежал бы, но не в Шотландию, а куда-нибудь еще, то выжил бы. Но не суждено…

Теперь о Людовике. Наверное, в той революционной ситуации изменить он мало что мог. Тут есть еще третья сила, кроме короля и Генеральных штатов, противодействующих друг другу, – внешняя сила, Австрия и Пруссия. А с ними король воевал бездарно. Настолько бездарно, что без короля армия отбросила врагов от деревни Вальми, что не удавалось сделать с королем. Поэтому и здесь конец короля вполне логичен. Был ли у него шанс спастись? Наверное, был, если бы удалось его бегство в Бельгию. А так оно подействовало, как красная тряпка на быка, на революционеров.

В России же Николай погиб скорее по глупости, чем в силу трагических обстоятельств, хотя, наверное, и не без этого. Выиграл бы русско-японскую войну, удалась бы реформа Столыпину, не ввяжись Россия в Первую мировую; да если бы он повел себя во время революции не столь безвольно, то, конечно, революции 1917 года, а может быть, и 1905 года удалось бы избежать. Но ничего из вышенаписанного не произошло, и царя убили. Да не просто убили, а убили с громадным размахом, с каким в Стране Советов делалось все особенно плохое. Был ли у него шанс выжить? Возможно, был. Если бы Временное правительство удержалось у власти, то Николая II Керенский отправил бы в Англию, как и хотел. А когда в октябре 1917 к власти пришли большевики, то все уже было решено.

Теперь самое время сделать выводы. Три казни в трех различных эпохах различаются, с одной стороны, очень сильно: чем ближе к нашему времени казнь, тем она кровавей, бессмысленней, беззаконней, но, с другой стороны, все три казни похожи по сюжету, по шансам ее избежать, по действующим лицам.

Д. Мануйлов, 9 «В»

Сравнение Английской и Французской революций

Французская революция, в общем, напоминает Английскую. Создается ощущение, что Английская революция является первой попыткой, а Французская – более развернутым действом с привлечением других методов.

Эти революции во многом различны, но во многом и схожи. В Англии королем были недовольны парламент и часть населения, а во Франции против короля восстала почти вся страна. Короли попытались вернуть себе власть силой, но Карл – своими войсками, а Людовик – наемниками и призывая дружественные ему монархии к интервенции. Английский парламент был значительно сильнее соответствующего органа во Франции, поэтому в Англии революцию контролировал парламент, а во Франции – самые выдающиеся люди из нескольких партий (поочередно). Это вполне объясняет то, что Английская революция была гораздо более успешной, чем Французская.

Далее и там, и там наступает период одиночного правления. Но во Франции императора[* Нужно обратить внимание ка различие титулов: лорд-протектор несравненно ниже, чем император.] Наполеона практически боготворят, а в Англии лордом-протектором Кромвелем довольны отнюдь не все.

Следующий этап (переход к следующей ступени схемы) – это свержение Наполеона и Кромвеля. Эти этапы мало похожи. Различие заключается в том, что Наполеон был свергнут коалицией европейских стран, победивших его, а правление Кромвеля закончилось с его смертью.

Следующие этапы более похожи. В обеих странах была восстановлена исходная власть, но в Англии народ с радостью приветствовал нового короля, а во Франции народ был возмушен, но не столько королем, сколько вернувшимися с ним дворянами, которые решили, что все теперь будет по-старому, и окончательно обнаглели.

Далее идет этап свержения королей. На этом этапе различие состоит в том, что в Англии Яков II сам привел себя к гибели (последней каплей была «Декларация о веротерпимости»), а конец временному правлению Бурбонов принесли решител ьные действия Наполеона (1815).

Вроде бы революции по ходу развития похожи, так что же определило такой разный исход? Конституционная монархия оказалась вполне приемлемой для англичан формой власти, а Наполеон не смог утвердить свою власть и был свергнут. Во многом неудачу Наполеона объясняет то, что Франция не имела сильного органа, аналогичного по форме и полномочиям английскому парламенту; таким образом, во Франции властитель пытался стать один во главе государства, а в Англии парламент вел активную борьбу за власть.

Результатом этого анализа я считаю то, что «лечение» государства изнутри приводит к переходу в следующую эру, а извне – к разорению, а также то, что удачное «лечение» приводит к эволюции типа правления.

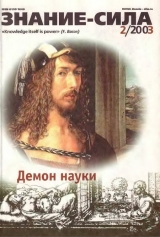

Демон Науки

Вячеслав Шевченко

«Меланхолия»

Есть две вершины, на которых ясно и светло, – вершина животных и вершина богов. Между ними лежит сумеречная долина людей. И если кто-то взглянет хоть раз наверх, его охватывает древняя неутолимая тоска, его, который знает, что не знает, по тем, которые не знают, что не знают, и по тем, которые знают, что знают.

Пауль Клее

Есть, пожалуй, лишь одно изображение духа познания, в каком ученый не может себя не узнать, – «Меланхолия» Дюрера. Гравюра изображает грузное окрыленное существо, погруженное в глубокое раздумье, с раскрытым циркулем и захлопнутой книгой на коленях. Циркуль, равно как треугольник с линейкой, служат атрибутами Геометрии – одного из семи «свободных искусств» Средневековья и первого из божественных искусств Ренессанса. Впрочем, дух геометрии опознается в гравюре вне всяких аллегорий – в самой ее образной форме.

Рядом с Меланхолией на мельничном жернове примостился путги – угрюмый ангелочек с записной книжкой. У ног свернулась дремлющая собака. Это символ Сатурна. Еще одно живое существо – летучая мышь, осеняющая и именующая всю картину, скорее с собачьей, чем с мышиной мордой и змеевидным тельцем маленького дракона.

Все остальное безжизненно. Поскольку по символической насыщенности гравюра не имеет себе равных, распутать ее трудно. Слишком много в ней откровенно загадочного. Летучая мышь, например, служит фокусом эллипсовидной радуги, в другом фокусе которой размещается комета – знамение недобрых времен. Слепяшее тело кометы служит стоком перспективных линий, то есть геометрическим местом глаза (глаза, который все это видит), но не источником света: сцена озаряется сверху и справа неким иным светилом. Дюрер, первым на севере Европы освоивший теорию центральной перспективы, придавал перспективным конструкциям чрезвычайное – метафизическое – значение. Но неизвестно, что именно зашифровал мастер таким композиционным приемом. Не ясно также, что символизирует возвышающаяся в центре лестница, прислоненная к зданию, – то ли инструмент богопознания из инвентаря Иакова, то ли сублимат Вавилонской башни, то ли прообраз нашей системы наук.

Фигуру окрыленного атлета плотно окружают научные (философские, как тогда выражались) и ремесленные инструменты: часы, весы, клещи, жернова, блоки, рубанок, напильник и им подобные орудия. Демонстрация инструментов – основное, что отличает гравюру Дюрера от других его работ, а также от изображений Меланхолии другими мастерами. Научно– технический инструментарий внедряется в мир художника – зачем?

В отличие от Дюрера, мы знаем, что каждый из этих инструментов происходит от какой-нибудь части человеческого тела: вся техника есть проекция в неорганическую материю самого человека.

«Еще Аристотель» узнавал в руке мать всех орудий. Но родовым началом техники послужила не только рука – все тело. «Наши руки и плечи, в сущности, вся фигура в целом, проектируется в технику как обыкновенные весы», отчего их рычаги именуются «плечами» (П. Флоренский). В технику проецируется не только механическое, но и чувствительное тело: ухо, например, с его «молоточком», «наковальней» и «стременем», подражает фортепиано. Нервная система – электрическим сетям. Механическим, тепловым, химическим, электрическим машинам, а также всем измерительным приборам – всем человеческим изобретениям – есть органические прообразы в человеческом теле. В том числе и будущим.

Сходство органов и орудий объясняется не подражанием ремесел природе, а общей причиной: «Одно и то же творческое начало в инстинкте зиждет подсознательно тело с его органами, а в разуме – технику с ее орудиями» (Флоренский). За структурным подобием естественных и искусственных орудий угадывается сходство их функций. Так, пальцы и клещи опредмечивают функцию «хватать», а ладонь и утюг – функцию «гладить». Однако, в отличие от органического, механическое тело разымается на части и собирается снова: его можно улучшать подетально. Этим и занимаются все «научно-технические работники» – каждый занят своим, все более узким участком работы. А общее дело техники становится все менее обозримым.

В этом и состоит проблема. Каждый элемент техники, к какому прикладываются усилия инженера, рационально совершенно прозрачен. Но сколь рациональна техника в своих элементах, столь же она иррациональна в целом. Если каждая часть техники конструируется, то техника в целом развивается, она обнаруживает явные признаки самобытной, независимой от человека, «демонической» жизни. Недавно она получила название техносферы.

Стало быть, все механическое в изображении Меланхолии символизирует ее же фигуру, но только разъединенную на части. Перед нами – художественная интуиция разъятого мира. Как у Набокова в «Приглашении на казнь»: «Он встал, снял халат, ермолку, туфли. Снял полотняные штаны и рубашку. Снял, как парик, голову, снял ключицы, как ремни, снял грудную клетку, как кольчугу. Снял бедра, снял ноги, снял и бросил руки, как рукавицы, в угол. То, что оставалось от него, постепенно рассеялось, едва окрасив воздух».

Мы знаем, что поутру набоковский герой соберется снова. То же случится и с Меланхолией – в историческом «завтра». Но соберется она уже не в организм окрыленного человека, а в тело самоподвижной техники. Сама же Меланхолия претворится, едва окрасив воздух, в идеальное тело физического Наблюдателя.

Так что инструментальный разум встревожил Дюрера не случайно: в вещных слепках, замыкающих человека кругом его отражений, ему явилась техносфера. В самой же «Меланхолии» узнается образ искушаемого человека, подобного Христу в пустыне. Только испытывающие его демоны представлены не чудищами органики, а «философскими» инструментами.

Теснимые техникой, мы видим в механическом омертвление жизни. Но для современников Дюрера, напротив, злом дышало как раз органическое, а геометрическое представало образом спасительной ясности. Полагая геометрический пафос «Меланхолии» демоничным, мы не должны забывать, что сам художник, неустанно изображавший дьявола, видел его существом исключительно зооморфным. Сатана, что сопровождает дюреровского Рыцаря, – это шедевр органического безобразия: существо, оснащенное свиным рылом, козлиной статью, серпообразным рогом, обвисшими ушами и прочими деталями, оскорбляющими всякое чувство симметрии и соразмерности.

Если средневековое и ренессансное воображение гипертрофировало в бесах черты органического происхождения, то современному демону (то бишь машине) родственна стерильная прямолинейность цеха, операционной или офиса. Если раньше бесы служили аллегориями страстей, то ныне они воплощают бесстрастность. Как бы ни штудировали мастера Голливуда морфологию первозданной органики, все их Франкенштейны вычерчены по шаблонам машиностроения. Им недостает органичности. А во времена Дюрера не только трудно, но и немыслимо было представить дьявола в геометрическом обличье. В том и состоит глубина откровения, чудо его искусства, что фигурами искушения ему предстали инструменты спасения.

Косвенным введением в демонологию науки может служить статья Эйнштейна «Мотивы научного исследования». Действительно, уже во второй ее фразе поминаются различные «духовные силы», приводящие людей в «храм науки». Некоторые из служителей храма привлечены туда духом тщеславия, вздорным бесом «интеллектуального превосходства». Другие попадают в него случайно. И если бы божий ангел спустился, чтобы изгнать из храма людей случайных, «то храм катастрофически опустел бы». Лишь горстка людей удостоилась бы милости ангела. «Большинство из них – люди странные, замкнутые, уединенные; несмотря на эти общие черты они в действительности сильнее разнятся друг от друга, чем изгнанные». Не эти люди возводят стены храма, и даже не они служат – «значительную, возможно, даже наибольшую часть науки» делают другие, но именно эти меланхолики определяют архитектуру храма.

Что же их туда приводит? «Как и Шопенгауэр, я прежде всего думаю, что одно из наиболее сильных побуждений, ведущих к искусству и к науке, – это желание уйти от будничной жизни с ее мучительной жестокостью и безутешной пустотой, уйти от из вечно меняющихся собственных прихотей… в мир объективного видения и понимания».

Если судить о науке по признаниям Эйнштейна, так можно подумать, что никакого иного демона, кроме тихого ангела бегства, она не знает. Гораздо более напряженными были отношения с духами у первых ученых – в атмосфере, духовно более, чем у нас, насыщенной.

Дух времени рассеянным носился прямо в воздухе, а собранным являлся только большим ученым. Другое дело, что действия этого духа нельзя описать научно: только от эзотериков можно узнать, какими они являются духовидцам. Речь духов бессвязна, косноязычна и взрывчата от переполняющего их знания, слепой силы и ярости к тупицам. Слова они изрыгают, впадают в бешенство от малейших признаков недоверия или страха, и непосвященного их речь ужасает не меньше, чем их облик. Не сразу выяснилось, что ярый демон (всесокрушающий природный Ярило) разумеет прозрачный язык Евклида и что божественное Ярое Око не отменяет «разумный человеческий взгляд». Потребовалось бесстрашие Кардано, Парацельса, Агриппы, Бруно и сотен иных полуученых-полумагов, чтобы приручить (на время?) бессмертного демона знания, заключив с ним тайный союз.

А обыкновенный человек общается с духом науки в своем жилище, битком набитом дарами техники. Общается с ним незаметно, повелевая ими прикосновением к кнопке: духи повинуются безгласно и мгновенно. Переговоры с ними давно закончены, взаимные обязательства оговорены и скреплены печенью Прометея и кровью Фауста. Поэтому обыватель и полагает, что с демоном водится оперный Фауст, а не он самолично. Маленький Мефистофель подкатывается к нему на колесиках, всем видом сияющих кнопок выражая готовность услужить. Его услуги оплачены в круге планетарной техники, которой он так или иначе служит: там обыватель угождает тому же духу, что дома его ублажает. Но этого круга взаимных услуг он не видит.

Духи существуют всегда, но являются людям только во времена духовных потрясений – всеобщих переселений смыслов. С духом науки начинают общаться, когда обнаруживают демонизм техники.

В XX веке техника стала проблемой, «феноменом», «тайной», «судьбой» человека. Однако и поныне никто не может сказать, в чем именно состоит у1роза. Всерьез бранить технику едва ли возможно: вполне честно протестовать против нее допустимо разве что с голых вершин Гималаев или с позиций пещерного человека. Поэтому все, озирающие перспективы прогресса, выражают «озабоченность» лишь по части путей прогресса. Однако во взвешенные рекомендации техника не вслушивается: сама находит кратчайшие направления роста. Если вещь может стать лучше, она станет лучше, а что значит «лучше», техника знает сама. «Управляемая» техника – такой же нонсенс, как управляемый рынок. Техника стала стихией.

Демония техники состоит в том, что она не оставляет выбора. Она не относится к вещам, свободно и сознательно нами выбираемым. Определив человека как существо, производящее орудия, мы уже свели проблему человека к проблеме техники. После этого поздновато дивиться ее «демонизму».

Коренной недостаток техники состоит лишь в ее недостаточности – ее всегда мало. Чем более совершенна техника, тем меньше вероятность ее случайного, а тем более системного отказа. Так почему же популярная культура перенасыщена образами бунтующей техники?

Как выяснил Винер, Голем потенциально опасен лишь в одном отношении: он все понимает буквально. Ведь в том и состоит его особая сила. Как совершенное воплощение точного знания, он превосходит человека по качеству механической мысли: умеет строить и мгновенно просчитывать несравнимо более длинные, чем у человека, цепи логических заключений. А среди отдаленных, но необходимых следствий вашего приказа могут оказаться выводы, неприемлемые или даже смертельно опасные для вас.

В этом, собственно, и состоит риск обретения божественной власти над миром. Не исключено, что мы уже сегодня отдаем технике приказы, точный, но нехороший смысл которых выяснится лишь опосля.

Правда, Винер исследовал договор человека не с демоном, а с Големом, послушным слугою. И потому призывал лишь к осмотрительности в своих пожеланиях: он может обернуться дьяволом, если вы сами не очень хорошо знаете, чего хотите. Мысли Голема – это ваши собственные мысли, но только доведенные до логического конца. А демоническое в технике – это всего лишь ваше недомыслие, восстающее против вас.

Логического конца наших мыслей нам знать не дано. Единственное, что мы можем, – это видеть их собранными в цельнолитные символы. Способность общаться со сложными, многоярусными и многопарусными символами, связывающими концы наших мыслей с их началами, – это, пожалуй, единственное преимущество, какое человек еще сохранил по отношению к машине. Так что предвещает нам «Меланхолия» как символ новоевропейского гнозиса? Ведь перед нами творение не только лучшего художника, но и крупнейшего математика ренессансной Германии: единственный в истории культуры художественный образ науки, созданный ею самой. Созданный в то время, когда символизм еще оставался органической частью научной мысли.

Ни один из художников Возрождения не оставил столько автопортретов, как Дюрер. И все же полнее всего он раскрылся в своей «Меланхолии». Называя эту работу «самой ошеломляющей из гравюр Дюрера», Панофский узнавал в ней «духовный автопортрет» художника.

Дюреровская гравюра связывает две символические системы. Хламида, крылья, путти, летучая мышь, собака: все органическое противостоит орудиям и инструментам – всему механическому.

Драму творчества Дюрера, как и всего Ренессанса, искусствоведы представляют как конфликт между натурализмом и новой формой идеализации натуры – математикой. Основания новой физики, которым Ньютон в следующем столетии придаст завершенную форму «Математических начал натуральной философии», сошлись поначалу в ренессансном искусстве. Однако никто из художников Возрождения не оставил столько натурных и столько математических штудий человека: всю жизнь он разрывался между кистью и циркулем. С одной стороны, его влечет «сама природа», и прежде всего выразительная сила и красота человеческого тела. С другой стороны, он строит чисто оптический образ человека с применением механизированной перспективы. И этот натуралистический образ он вписывает – посредством неустанных измерений – в идеальные формы геометрии.

Гений Дюрера устоял перед всеми видами мистики, кроме математической. Всю жизнь он был одержим одной фантастической идеей – найти прекрасного человека в числе. Итог – «Четыре книги о пропорциях»: вершина ренессансной антропометрии и вместе с тем бесславное ее завершение.

Художник признавался, что, увидев однажды в Венеции изображение человека по канону пропорций, он «более желал узнать, в чем состоит его способ, чем лицезреть царство небесное». Так состоялась встреча художника с духом науки. Быстро освоив достижения своих итальянских предшественников, он ринулся в геометрию дальше. По трудоемкости работа Дюрера была беспримерной. От планиметрии он перешел к стереометрии человека и далее к полигональным его разложениям. Итальянец Альберти разделил тело человека на 600 частей – неслыханная прежде точность. Но Дюрер ее утроил, получив атомарной единицей человека величину менее одного миллиметра. А это уже одержимость: все нужды практики и нормы здравого смысла брошены далеко позади.

Разуверившись в едином каноне красоты, он стал искать ее «типы», но когда число разновидностей красоты перевалило за дюжину, оставил и эту затею.

О «Меланхолии» написаны и еще будут написаны сотни исследований. Но только в одном, пожалуй, они все согласны: «Как бы ее ни пытались истолковать, остается потрясающим признанием бессилия человека в стремлении достичь совершенства и познать высшую истину». Многие видят в «Меланхолии» признание мастера в бессилии ренессансной эстетики: «А что такое красота, я не знаю». Этого и сегодня не знает никто, но Дюрер пытался это узнать большую часть жизни.

Некоторые его работы, а также ближайших его последователей кажутся вышедшими из-под пера кубистов и футуристов XX века. Часть из них полностью вытесняет органический мир геометрическим, другие предвосхищают шарнирные шедевры нынешней робототехники. Здесь вполне обозначился механический человек, который лишь через сотню лет откроется Декарту. Но в этих прозрениях нет и намека на футуристические восторги – в них стынет лед разочарования, если не отчаяния. Маньеризм – это первый набросок нынешнего постмодернизма.