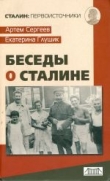

Текст книги "Как жил, работал и воспитывал детей И. В. Сталин. Свидетельства очевидца"

Автор книги: Артем Сергеев

Соавторы: Екатерина Глушик

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)

«Рублёвские дети» войны

Подолгу Артём с мамой жили на даче в деревне Жуковка, где мама Артёма Фёдоровича ещё до войны, в 1937 году приобрела домик. В самой Жуковке, соседних Усове, Барвихе, Горках с ними соседствовали разные люди. Артём Фёдорович рос здесь, многих знал и до войны, и после – тех, кто вернулся. «Рублёвские дети» той поры и война – об этом наш разговор, идея которого принадлежит жене Артёма Фёдоровича Елене Юрьевне. Звоню как-то в очередной раз, чтобы договориться о встрече, трубку берёт Елена Юрьевна и, прежде чем передать её мужу, говорит: «Вы знаете, Катя, мне кажется, надо написать о детях правительства той поры, ведь Артём всех их знал, они дружили, общались. Невозможно смотреть телевизор! Говорят о какой-то золотой молодёжи, показывая Рублевку. Да какая она золотая?! Надо рассказать о той поре. Ведь нынешние правители отгораживаются от народа и отгораживают своих детей заборами и прочим средствами. А те были плотью от плоти народа и целиком разделили его участь. О них надо рассказать!»

А. С.: В своё время по Рублёвскому шоссе в сторону Успенского находились государственные дачи, на которых жили некоторые руководители советского государства с семьями. Дач было не так много, не все даже были огорожены, а если и были заборы, то довольно скромные. И жизнь была как бы на виду. Мы, дети, – и дачные, и деревенские – играли, дружили.

Дальше всех, в Успенском, жил член Политбюро Николай Михайлович Шверник. Его дочь во время войны работала в военном госпитале.

Часто на рублёво-успенских дачах бывал старый большевик Фёдор Никитич Самойлов, депутат IV Государственной Думы от фракции большевиков, рабочей курии, избранный в 1912 году, один из пяти депутатов-большевиков, которые в 1914-м были арестованы, судимы, сосланы в Сибирь. После революции он вернулся, активно работал, впоследствии был директором Музея революции. Его сын, инженер, с начала войны ушёл на фронт в звании младшего лейтенанта, в конце 1941 года погиб.

Ближе была дача члена Политбюро, секретаря ЦК партии Андрея Андреевича Андреева. Его сын был бортинженером бомбардировщика дальнего боя. Слава Богу, прилетел столько раз, сколько и улетал – жив остался. Его дочь, и ныне здравствующая Наталья Андреевна, работала в эвакогоспитале.

«Горки-4» – дача Сталина «Зубалово». Старший сын Сталина Яков 1907 года рождения – инженер-электрик, окончивший электромеханический факультет Института инженеров путей сообщения и железнодорожного транспорта. Он окончил и артиллерийскую академию, ушёл на фронт, воевал. Он долго считался пропавшим без вести, потом якобы оказавшимся в плену. Но нет ни одного достоверного, подлинного документа, свидетельствующего, что Яков находился в плену. Вероятно, 16 июля 1941 года он был убит в бою. Думаю, немцы нашли при нём его документы и устроили такую игру с нашими соответствующими службами. Мне в то время пришлось быть в немецком тылу. Мы видели листовку, где якобы Яков с немецким офицером, который его допрашивает. А в моём партизанском отряде был профессиональный фотограф. Он на мой вопрос, каково его мнение – фальшивка это или нет – ничего сразу не сказал и лишь через день уверенно заявил: монтаж. И сейчас криминалистическая экспертиза подтверждает, что все фотографии и тексты Якова якобы в плену – монтаж и фальшивка. Конечно, если бы Яков, как утверждали немцы, попал к ним, то они бы позаботились о достоверных свидетельствах, а не предъявляли бы сомнительные: то фотографии размытые, то со спины, то сбоку. Свидетелей тоже в итоге ни одного не оказалось: то они знали Якова лишь по фотографиям, но в плену опознали его, то такие же несерьёзные свидетельства. У немцев хватало тогда технических средств, чтобы и на киноплёнку снять, и на фото, и записать голос. Ничего этого нет. Таким образом, очевидно, что старший сын Сталина погиб в бою.

Е. Г: А что думали дома: что Яша в плену или погиб?

А. С.: Тогда домашние серьезно полагали, что он в плену.

Василий же после окончания Качинского военного летного училища был направлен в боевую часть, вступившую в войну с самого начала, был тяжело ранен, после лечения вновь вернулся в боевой строй. Был награжден помимо других наград двумя орденами Боевого Красного Знамени.

Ближе к Москве, рядом с деревней Калчуга, «Горки-2». Там жили Ворошилов и Микоян. У Ворошилова в семье жил Тимур Фрунзе, который уходил на фронт из этой семьи. Туда же и похоронка пришла. Поскольку вскоре после смерти Михаила Васильевича Фрунзе умерла и его жена, то Тимур, оставшись круглым сиротой, жил, как и его сестра Таня, у Ворошилова, так как никакой родни у них не было. Воспитал их Ворошилов. И он вообще многое сделал для них. Тимур, летчик-истребитель, погиб в январе 1942 года, ему было 18 лет. Какой это был прекрасный человек! Очень умный, очень справедливый – рыцарь в полном смысле этого слова. Тимур по всем характеристикам и задаткам был человеком выдающимся.

Ведь Тимура не должны были отправлять на фронт. Дело в том, что он закончил летное училище, но не прошел школу боевого мастерства. То есть опыта воздушных боев у него не было: летать научился, а воевать – еще нет. А у немецких летчиков уже имелся большой опыт боевых действий. И потому Тимур должен был остаться в Москве в войсках ПВО, когда полк его отправлялся на фронт. Но какой он устроил скандал! Ворошилов говорил мне, что Тимура таким никогда не видел. Он встретил Тимура в Кремле: «Все равно на фронт пойду! Самолет не дают, но винтовку– то дадут мне! Что я здесь, в ПВО, как милиционер, нарушителей должен ловить? Нет, я воевать хочу! Врага бить!» Он был действительно необычайно воспитанным, благородным, сдержанным человеком, а тут кричал. В итоге добился своего, попал на фронт. И погиб.

А Володя Микоян? Такая же ситуация. Тоже закончил летное училище, но не прошел школу боевого мастерства. И тоже оставляли его в Москве, он был определен в ПВО Москвы. Он говорит: «Я здесь нарушителей буду ловить?» Кричал: «Будь проклята ваша фамилия, если меня из-за нее на фронт не берут!»

У Ворошилова часто гостил племянник, сын его родной сестры Коля Щербаков. Окончив ускоренный курс артиллерийского училища в 1943 году, Николай ушел на фронт и в 1945 году погиб.

В Горках-2 жил, как уже сказано, и Микоян. У него было пятеро сыновей. Старший сын Степан – летчик-истребитель. В возрасте 19 лет был разбит во время воздушного боя. Долго лежал в госпитале, благодаря великому хирургу Александру Николаевичу Бакулеву остался не только жив, но и способен к лётной работе. Стал после войны летчиком-испытателем и как летчик-испытатель получил звание Героя Советского Союза. Сейчас Степан Анастасович Микоян – генерал-лейтенант авиации в отставке.

Второй сын Микояна Володя – тоже лётчик-истребитель. Погиб в сентябре 1942 года в воздушном бою. Было ему 18 лет и два месяца. Он – беспримерно храбрый воздушный боец, старший лейтенант, к моменту своей гибели уже награждённый орденом Красного Знамени. Меня в то время вызвали с фронта в Москву получать орден Красного Знамени. В это же время в Москве оказался Василий, прилетевший со Сталинградского фронта.

Как всегда, я позвонил Ашхен Лазаревне Микоян поздороваться, сказать, что я в Москве. А 18 сентября 1942 года звонит мне Ашхен Лазаревна и говорит: «Артём, я себе места не нахожу, мне так плохо, позвони, пожалуйста, Василию, он здесь, я не могу, я боюсь за Володю. Мне неудобно самой. Скажут: лётчик воюет, а мать по начальству звонит. Пожалуйста, спроси у Василия, как Володя». Я сразу Василию: «Как у Володи дела?» Он отвечает, что всё в порядке. Мол, когда я улетал, приказал до моего возвращения Володю в воздух не выпускать, так что все в порядке, жив-здоров.

А оказалось, что Володю в этот день выпустили, и он погиб. Именно в этот день, когда мне звонила Ашхен Лазаревна.

Оказывается, представитель Ставки по авиации Новиков был на их аэродроме. Видит, что Володя сидит очень грустный. Он у него спросил, как дела, поскольку знал его. Володя говорит, что какие тут могут быть дела – самолёт не дают. Тот: «Кто не дает?» И как представитель Ставки приказал дать самолет.

Техником самолета был Або Шаракшане, по национальности бурят. Впоследствии крупный ученый, академик, доктор наук, профессор, лауреат Государственной премии, ушедший из жизни в 2005 году. Або мне рассказывал, что Володя радостно кричит: «Або, готовь самолёт, пошли сейчас ». Потом у Микоянов я видел доклад командира полка Ивана Клещева о том, что произошло, что был за бой. Такие люди, как Тимур Фрунзе, Володя Микоян, Василий Сталин рвались в бой, их нужно было сдерживать. Они не думали об опасности. Ну, вот идет воздушный бой. Время вышло, нужно уходить, собирается ведущий уходить, а Володя зажёг немецкий самолет И за ним кинулся. Потом Фёдор Фёдорович Прокопенко, их с Василием инструктор в лётном училище, после воевавший с ними в полку, говорил: «Он лётчик молодой, горячий, не смотрит, что сзади делается, а у него уже на хвосте «худой» сидит (так лётчики называли «Мессершмидт-109». —А. С.). И всё». Так он и погиб. Удивительно, как Ашхен Лазаревна это почувствовала.

Так и Тимур Фрунзе погиб, как Володя Микоян. Это не было безрассудство: у них желание уничтожить врага, напавшего на Родину, было выше заботы о собственной безопасности, и они просто кидались на немца, завидев его.

Кстати, и с Василием Сталиным был схожий случай. И в той ситуации его буквально спас от смерти Фёдор Прокопенко. Та же ситуация: Василий кинулся за немецким самолётом, ни о чем не думая, а только о том, чтобы убить врага, и не смотрит, что у него на хвосте уже другой немец сидит. Это гробовое положение – верная смерть! А Фёдор Фёдорович того буквально грудью с хвоста у Василия выдавил, показывая, что идёт на таран. «Когда сели, на Василия накинулись свои же лётчики, материли его!» – вспоминал Прокопенко. Были ужасно злы на него за такое поведение в бою. Василию сказали: «Ты – командир полка, но не только командир. У тебя фамилия, которую ты тоже должен защищать. Ты не должен так безоглядно бросаться». А тот только улыбался виновато и подарил потом фотографию своему спасителю с надписью «Фёдору Фёдоровичу Прокопенко. Спасибо за жизнь. Жизнь – это Родина».

Ещё один сын Микояна, Алексей Микоян, 1925 года рождения, летчик-истребитель, успел не только повоевать, но и к 1945 году сильно разбитый лежал в госпитале. Он был генерал-лейтенантом авиации в отставке, умер в возрасте 60 лет.

Четвёртый сын, Иван, по возрасту летать ещё не мог, но, будучи совсем мальчиком, стал механиком-мотористом в боевом полку, где летали его старшие братья: он им готовил машины для полётов, а плохая подготовка могла плохо кончиться для лётчика. И он отвечал, таким образом, в какой-то мере за жизнь собственных братьев и остальных лётчиков. Затем Иван Анастасович стал крупным военно-авиационным инженером.

Михаил Максимович Кульков, имевший дачу неподалеку в Усове, был секретарем Московского комитета партии. У него было два сына. Старший, Саша, 1918 года рождения, в бою потерял ногу. Второй сын, Борис, 1922 года рождения, пропал без вести в самом начале войны. Вероятнее всего погиб, а похоронить, сделать соответствующую запись в начале войны было очень сложно: противник наступал быстро. И штабам вести соответствующую переписку было очень трудно. Борис, повторяю, скорее всего погиб.

В Усове жил Хрущёв. Его сын Леонид, летчик-бомбардировщик, в 1941 году был тяжело ранен. После выздоровления стал летчиком-истребителем, погиб в 1943 году в воздушном бою. Старше меня на четыре года, он был кумиром для нас. Когда он появлялся – сразу становился героем дня. Сорви-голова парень. На велосипеде мог съехать с крутой лестницы или с высокого берега с разгона прямо на велосипеде – в реку.

Далее дача, где жил нарком лесного хозяйства и его первый заместитель Рудаков. У него был сын Игорь Рудаков. Он погиб в бою.

У первого заместителя министра судостроительной промышленности Разина сын-пулемётчик был тяжело ранен, и в течение первых восьми месяцев после ранения было мало надежды на выздоровление.

В Барвихе жил начальник главного управления авиационной промышленности Пётр Ионович Баранов с семьёй. Сам Баранов погиб в 1933 году в автокатастрофе, а его сын Юра совсем молодым погиб во время войны.

По Рублевскому шоссе была и дача секретаря Президиума Верховного совета СССР Горкина. Его сын Юра Горкин, мой ровесник (мы с ним очень дружили), считался для строевой службы непригодным: был болен, однако успел и на финской войне побывать, и на Великую Отечественную ушел. Юра пропал в 1941 году, и дома ничего не знали, что с ним, а он воевал в партизанском отряде, пока не закончились партизанские действия.

Потом он закончил МВТУ, где учился до войны.

Похоронки получили многие семьи, жившие тогда по Рублёвскому шоссе.

Е. Г.: Сын Сталина, сыновья Микояна были лётчиками, Вы – артиллерист. На ваш выбор влияли отцы?

А. С.: Отцы влияли, но не уговорами, не требованиями, а примером и пониманием: отцы установили советскую власть, отцы создали великий Советский Союз, и святая обязанность их детей сохранить то, что создали отцы, – СССР. Было совершенно ясно, что война приближается и надо будет защищать Родину от врагов. Когда я в 1938 году пришёл в военное училище, комиссар училища – полковой комиссар Емельян Алексеевич Лисичкин – собрав нас, буквально пропел строки песни, популярные в то время: «И на вражьей земле мы врага разобьём малой кровью, могучим ударом». А дальше объяснил: «Это не для нас, военных, а для домохозяек, чтобы они раньше времени не волновались. А для вас скажу: современная война может длиться даже и пять лет. Может, и меньше». Лисичкин погиб на внешнем кольце окружения Сталинградской группировки. Замечательный был человек!

Каждый директор предприятия тогда имел пакет с пятью сургучными печатями. Он был вложен в другой пакет, тоже опечатанный. Это так называемый «мобилизационный пакет». Директор мог его вскрыть только при чрезвычайном положении. А там написано, что делать в случае войны. Моя мама была директором текстильного комбината. У неё такой пакет был уже в 1937 году. В этих пакетах было расписано, кто и где готовит себе базу: кто уходит на Волгу, кто уходит на Урал, кто за Урал, кто каким видом продукции будет заниматься во время войны.

В 1937 году были созданы специализированные военизированные школы-десятилетки. Это был 8-й, 9-й, 10-й класс, туда принимали мальчиков с крепким здоровьем и хорошей успеваемостью. Школы подготовили тысячи юношей к поступлению в военные училища. Я очень хотел стать лётчиком, но школы были объявлены артиллерийскими, было заявление Сталина о необходимости и значении артиллерии. Был и лозунг ЦК комсомола «Молодёжь – в артиллерию». И когда объявили, что специализированные школы будут артиллерийскими (было еще две авиационных и одна морская), то я несколько дней страдал, потом понял: раз сказано – в артиллерию, значит, так надо. Я, член комсомола, гражданин своей страны, знал, что должен выполнить ту задачу, которая поставлена. Не как я хочу, а как нужно стране.

Да, кое-кому было разрешено из этих школ пойти в лётные училища: например, Василий Сталин пошел в лётное училище после 9-го класса. Это и было его привилегией, такая привилегия была и у Тимура Фрунзе. Привилегия драться в бою. А ведь лётчик дерётся в открытом бою напрямую с противником.

Кстати, Василий мне говорил, что отец ему сказал, мол, в нашей семье уже есть один артиллерист и для одной семьи этого достаточно. Ведь Яков учился в артиллерийской академии. Хотя Василий, как и многие мальчишки и юноши той поры, мечтал стать летчиком, но когда спецшколы были объявлены артиллерийскими и прозвучал лозунг «Молодежь – в артиллерию», собирался последовать этому призыву. Он, что бы о нем сейчас ни говорили, был человеком дисциплинированным, обязательным, прежде всего думающем о деле. Был большим и настоящим патриотом своей страны. И если сказано – он делал не так, как хотел, а как необходимо Родине. Но Сталин считал, что если два его сына будут артиллеристами, то это станет невольным выделением артиллерии и может получиться ненужный перекос. Сталин все продумывал и понимал, что нельзя выделять один род войск. Поэтому Василий и пошел в летное училище, как и мечтал.

После ранений у меня были документы ограниченной воинской годности. Но мысль о том, что я могу остаться в тылу, не участвовать в бою, когда идут сражения за Родину, приводила в дрожь. Когда после ранения я снова приехал в декабре 1941 года под Нарофоминск, зашел в блиндаж, где были мои солдаты, то мне стало жутко: неужели я мог бы сюда не попасть? Меня могли и в тыл загнать. А здесь я среди своих, я выполняю свой долг, делаю то, что мне положено, никто не может меня упрекнуть, и я сам себя, что делаю что-то не то.

Е. Г.: В каком году Вы вступили в коммунистическую партию, в каком году вступил в партию Василий Сталин?

А. С.: Я вступил в 1940 году, будучи курсантом 2-го Ленинградского артиллерийского училища. И Василий тоже вступил в 1940 году, курсантом Качинского военного училища летчиков.

Е. Г.: Был ли Сталин горд, что его сыновья воевали? Ваша мама, Елизавета Львовна, была этим горда?

А. С.: Безусловно. Они не могли представить, что может быть иначе. Мама знала, что я буду военным. Была неясность только с родом войск.

Когда мы поступали в военную школу, там нужны были высокие оценки. И мы переживали, делились, кто как будет поступать. Тимур Фрунзе был рыцарь такой, он обладал рыцарским благородством и хорошо учился, он знал, что пройдёт; Степан Микоян тоже. А Василий ужасно боялся, что его из-за отметок не примут. Что же тогда отцу сказать: что не приняли из-за отметок? Что отец скажет? Вот где был страх – не примут в военную школу. Стыд! Перед отцом стыд! А как отцу будет стыдно и неприятно, что его сына не берут в армию! Кого же он тогда воспитал?

И наши родители гордились, что мы, сыновья, защищаем страну. «Золотая молодёжь», как порой называют детей определённых родителей, тогда была золотой по личным качествам – защитники Родины. Ответственность за Родину у нас и наших родителей была колоссальная. Мы даже не думали о том, что могут убить, не боялись этого. Война есть война, всякое бывает. Но ты должен защитить Родину всеми средствами, включая собственную жизнь. Никаких сомнений в этом ни у нас, ни у наших родителей не было.

P.S. Артём Фёдорович Сергеев начал войну лейтенантом, командиром артиллерийской батареи, закончил подполковником, командиром артиллерийской бригады. Был четырежды ранен. Во время войны награждён семью орденами и шестью медалями.

Искусство, спорт

Артём Фёдорович в своем возрасте находится в прекрасной физической форме: чувствуется закалка, он подтянут, точен в движениях. У них с Еленой Юрьевной немало друзей и знакомых среди деятелей культуры и искусства: с Леонидом Коганом, Эмилем Гиллельсом Артём Фёдорович дружил десятилетиями. У Сергеевых большая библиотека, где немало книг по искусству. А каким было в семье Сталина отношение к искусству, спорту?

А. С.: Сталин не увлекался одной какой-то темой, он был человеком всесторонним. И когда шел о чём-то разговор, то по ходу приобретал широкое звучание, круг тем брался обширный, охватывались сразу многие проблемы, беседа, таким образом, касалась не только этой темы, происходило не узкое освещение какого-то вопроса, но обсуждение касалось и того, что вокруг, что влияло, помогало, что, может быть, мешало.

У Сталина была прекрасная память. Он много читал, и первый вопрос, который задавал при встрече: что ты сегодня читаешь, о чем там написано, кто автор? Нужно было на его вопрос ответить: о чем читаешь, кто автор; обязательно – откуда он. Думаю, он неплохо разбирался в искусстве и подходил к произведению и с точки зрения мастерства, и с классово-социальной точки зрения: с каких позиций написано. Он с нами на эти темы беседовал. Сталин говорил: «У нас много прекрасных историков, писателей, но человек пишет так, как он видит, понимает и чувствует. Он не может быть абсолютно объективным. Если человек вышел из среды рабочих, то главный упор у него – на работу и жизнь именно рабочих, а другие классы им освещаются меньше, потому что он жизнь рабочих знает лучше. Человек из крестьянской среды лучше напишет о жизни, положении крестьян. Настоящий писатель хочет написать лучше, а лучше он напишет о том, что сам пережил, сам лучше знает».

Например, он нас с Василием посылал в театр, именно посылал и говорил: «Посмотрите такой-то спектакль». А после просмотра спрашивал: что там, о чём, кто автор? Как-то мы отдыхали в Сочи. Тогда ещё не было сочинского Большого театра, а театральные постановки осуществлялись в небольшом зрительном театральном зале в Ривьере, и гастролирующие театры выступали там же. Мы смотрели пьесу «Исторический замок», поставленную Театром Революции, ныне имени Маяковского. Я попытался рассказать, о чем спектакль. Сталин спрашивает: «Кто автор?» А я ответить не мог. Он, укоризненно покачав головой, сказал: «Эх ты, деревня!» И после секундной паузы добавил: «Не коллективизированная».

Он всегда думал о важном и первостепенном в происходящей жизни. Например, я рассказывал ему, как возник колхоз в деревне Усово, это становление происходило у меня на глазах. Сталин очень интересовался: «А кто председатель? А сколько дворов? О чем говорили? Есть ли трактор и другая техника?» Живо расспрашивал и заинтересованно выслушивал.

До этого мы с матерью жили на Кавказе. В 1928–1929 годах, до начала 1930 года, мать занималась вопросами коллективизации Вольного аула и селения Актопрак около города Нальчика. Сталин расспрашивал: «Если ты слышал, знаешь, кто руководит, сколько людей, о чем они говорят, как они идут в колхоз, какие разговоры вокруг этого, что об этом думают люди, – расскажи».

Пытаются нынче талдычить, что он был оторван от жизни, от народа. Это неправда. Он всегда живо и больше всего интересовался делом, людьми в настоящем деле. Такие разговоры о конкретных людях и делах были у нас с ним не раз, допустим, о шахтерах. Он нам рассказывал о Никите Изотове[13]13

Никита Алексеевич Изотов (1902–1951)– рабочий-шахтер, один из зачинателей стахановского движения.

[Закрыть], о том, что это человек, как много и хорошо он работает.

Е. Г.: А книги для чтения Сталин выбирал сам или ориентировался на вкусы друзей, соратников?

А. С.: Сам. Книги выбирал сам. Он просматривал и прочитывал огромное количество литературы. Я сам не считал – сколько, но видел, что с утра до ночи он работает, видел, что он постоянно что-то пишет, читает. Ему подносят, уносят документы. Был комиссар артиллерийского управления Георгий Савченко, который знал ещё родителей Сталина, знал его самого хорошо и близко. У него написано, что Сталин в день просматривает около 500 страниц. Думаю, так оно и есть.

Е. Г.: Это художественная литература или научная?

А. С.: Разная. Он никогда не ограничивал себя каким-то кругом авторов, а брал все и из всего делал выводы: кто есть кто, что есть что, из чего и как можно сделать что-то на пользу советскому государству.

Е. Г.: Бывали ли в доме гости – деятели искусства?

А. С.: При мне нет. А вообще бывали. Я помню только, как кинорежиссер Чиаурели приходил.

Е. Г.: Он был просто в гостях, или это был официальный визит к главе государства?

А. С.: Когда к Сталину в дом приходили люди по работе или просто в гости (но так или иначе это всегда было связано с работой), то приходили просто в хороший дом хорошего человека. У них при этом шел серьезный разговор, интересный всем. И, безусловно, это было полезное общение для всех присутствующих. Сейчас некоторые утверждают, хотят уверить, что если люди шли к Сталину, то чуть ли не на Голгофу. А если не на Голгофу к нему, то от него уходили на нее. Это ложь! Совершенно не так! Люди приходили, и шли интереснейшие, серьезнейшие разговоры. Причем никогда серьезность, значимость этих разговоров не была окрашена в мрачный тон какого-то допроса, требования, не было жестких рамок. Сталин всегда мог раскрыть человека, именно раскрыть, чтобы понять его. Он старался понимать людей, их мировоззрение. Например, так было, когда он говорил о Белой армии. Он никогда к деятелям противной стороны, как мне казалось, не относился определенно и безусловно как к врагам. Да, были враги, были классовые враги, а были люди случайные, и Сталин зачастую говорил: «Как жалко, что люди, которые вышли из народа, оказались с другой стороны, предав народ и его интересы. А почему на той стороне? Многие по своим убеждениям, потому что они попали в чуждую среду, в чуждый им класс, получили там воспитание, материальное благополучие. Многие по традиции, потому что понимание чести и совести требовало. Они не осознавали, что заблуждались, они поверхностно на что-то смотрели, не понимая, что своему классу и народу они изменяли как раз таким образом. Были и злобные люди, защищавшие свой строй, порядок, традиции, имущественное положение. А многие оказались на той стороне не в силу убеждений, но по причинам чисто территориальным: движение шло там, человек оказался там и в том стане». Он нам это в разговорах объяснял.

Е. Г.: При Сталине было мощное движение по ликвидации безграмотности, открывались библиотеки, кружки, театры. Видимо, он считал, что через искусство можно перевоспитать, сделать нового человека?

А. С.: Я не слышал такого нарочитого специального разговора о перековке какой-то. Он склонялся к тому, что у человека должны быть и, как правило, есть убеждения. Кого-то можно переубедить, кого-то нельзя. С этим надо считаться и иметь в виду.

Е. Г.: Сталинские премии в области искусства были, скажем современным языком, престижны и авторитетны. Их присуждение было инициативой Сталина, или он поддержал чью-то?

А. С.: Деталей я не знаю, как все это задумывалось. Но, как известно, это его инициатива и его деньги. Как правило, он определял, кому дать премию. А деньги шли из гонораров за миллионные тиражи его трудов. Он как таковых денег не держал, а распределял, куда они должны пойти. Надо отметить, что все свои труды он писал сам. Писал обычно от руки. Не в тетрадях, а на листочках. Ему приносили запрашиваемые им документы, материалы. Он был обложен книгами, газетами, брошюрами, просматривал материалы, сразу же писал. Написанное определялось по местам, куда пойдет: что-то в прессу, что-то в архив, что-то в качестве рекомендаций, а что-то было строго секретно с длительным сроком хранения. Что-то было в одном экземпляре, что-то – в нескольких, а потом все экземпляры, кроме одного, нужно было уничтожить. Он сам всегда определял расчёт рассылки. И при всем обилии материалов у Сталина на рабочем столе всегда был строгий порядок.

Е. Г.: Были у Сталина любимые цвета?

А. С.: Нет, я не замечал, чтобы он отдавал предпочтение какому-то цвету. Вот дачные домики он красил в зеленый цвет – это было его предпочтение. Но, думаю, скорее это просто под цвет местности окрашивали. Он, как я уже говорил, вообще не любил броскости, яркости, вычурности. Тона и цвета предпочитал сдержанные, не бросающиеся в глаза.

Е. Г.: Может, это дань революционному прошлому и необходимости конспирации, когда привлечение к себе внимания, в том числе яркостью цвета, было нежелательно?

А. С.: Не знаю. Возможно. Привлекать к себе внимание, выделяться чем-то внешне броским он, действительно, не любил.

Е. Г.: Какие жанры, виды искусства он особенно любил, в чем это проявлялось? Были у него любимые актеры, певцы, писатели?

А. С.: Да, надо сказать, он любил кино. Фильмы Эйзенштейна, Александрова очень нравились ему, любил и ценил, как играет Орлова. Бывал в Большом театре нередко. Нравилась ему «Псковитянка», «Царская невеста». Понравилась ему опера «Хованщина»: музыка, постановка. После спектакля, когда собрались в комнате за театральной ложей, он похвалил постановку, с исторической точки зрения оценил оперу, объяснил, что явилось мотивом её написания.

Нравилась Сталину балерина Марина Семёнова. На 17-летие Советской власти 6 ноября было торжественное собрание и концерт, среди многих номеров прекрасно, с блеском Семёнова исполняла «Кавказский танец». Танцевала в светло-серой черкеске и каракулевой светло-серой «кубанке», и когда она последним жестом сдёргивала «кубанку» с головы, у нее по плечам рассыпались белокурые волосы. Впечатление на зрителей это производило огромное, все кричали «браво», «бис». Семёнова не повторяла номер, но пришла поклониться к левой ложе, где сидел Сталин (прямо над оркестровой ямой почти у самой сцены). Все кричали «бис», Сталин наклонился к балерине, что-то ей сказал, может, слова поощрения. Она кивнула, дала оркестру жестом какой-то знак и повторила танец. Затем, после концерта, все собрались в комнате за этой ложей, обменивались мнениями, и я слышал, как Сталин сказал: «А Семёнова лучше всех».

Он любил то, как мне кажется, из чего можно извлечь пользу для дела, для его государства, для проводимой им политики, что могло принести наибольшую пользу и дать наивысший эффект. Да, любил кино, артистов. К примеру, был народный артист СССР Алексей Дикий. Я много разговаривал с его сыном, тоже артистом. Его дом был – сплошная богема при абсолютной простоте и даже скудости. На столе – водка и совершенно простая закуска. Так вот, он рассказывал, что после того, как Дикий сыграл Сталина в фильме, Сталин его пригласил, они беседовали. Сталин спросил: «А каким Вы играли товарища Сталина? » На что артист ответил: «Я играл товарища Сталина таким, каким его видит народ». Сталин сказал: «Да». Взял со стола бутылку коньяка, протянул её артисту и сказал: «А это Вам за ответ». Он понимал, что он не Бог, а человек.

Е. Г.: Но, думается, Сталин понимал, что люди в нем видят идеал. Было ли ему, на Ваш взгляд, трудно соответствовать этому идеалу?

А. С.: Соответствовать народному идеалу в полном объеме, когда он находился на людях, – это одно. Существовало много писателей, журналистов, ответственных работников, которые могли формировать его образ. Он всё это очень хорошо понимал. Взять его разговор с Фейхтвангером[14]14

Фейхтвангер Лион (1884–1958) – немецкий писатель. В конце 1936-го – начале 1937 года посетил СССР и был принят Сталиным. Пребыванию в СССР Фейхтвангер посвятил очерк «Москва, 1937».

[Закрыть]. Тот говорил, что образуется культ: куда ни посмотришь – везде Сталин. Сталин на это сказал примерно так: «Люди должны во что-то верить. Царя нет, Бога отняли, а верить во что-то надо».

Е. Г.: Сталин любил и классическое искусство (оперу, балет), и народное. Как вы думаете, Сталин понимал, что развития требует не только индустрия, но и искусство?

А. С.: Я уверен, что понимал. Вспомните его фразу: «Такие, как Лещенко, есть, а Вертинский – один». И он прекрасно понимал, что новый уклад жизни требует и новых произведений, новых стилей, новых жанров. Они и появлялись.