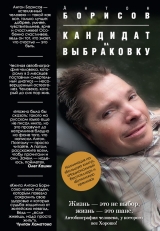

Текст книги "Кандидат на выбраковку"

Автор книги: Антон Борисов

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Экзамен

День моего первого вступительного экзамена я ожидал с огромным нетерпением и страхом. Я не боялся, что не сумею раскрыть тему сочинения или сделаю много ошибок. Был страх, что вообще не смогу писать. Правая рука почти перестала меня слушаться, а ведь ей я только писал. Все остальное делал левой. Точно зная день и час экзамена, я старался подготовить к нему руку: не напрягать, не нагружать, не шевелить без необходимости. Я уже решил, что буду учиться писать левой рукой – она покрепче, но к началу экзамена я никак не успевал стать левшой.

Но даже, несмотря на мои старания, у меня ничего не получилось. В день первого экзамена, проснувшись рано утром, я сразу вспомнил, что предплечье правой руки сломано в двух местах. Надо было искать выход. Преодолеть столько препятствий и завалить первый же экзамен из-за переломов… Надо что-то делать. Положив на пол, с правой стороны, книгу с листом бумаги, я попробовал написать пару бессмысленных строчек. Выводя слова, я мало обращал внимания на то, что пишу. Я старался понять, как сильно повреждена рука и в каком положении она болит меньше всего. С трудом найдя такое положение, я кинул взгляд на лист. На нем синели две строчки всего одного короткого предложения – «я смогу». Это не придало уверенности, но немного успокоило.

Держать свой первый экзамен мне предстояло в тот же день, что и другим абитуриентам. Назначенное время – одиннадцать часов дня. Оставалось только ждать. Когда в одиннадцать никто не появился, я сделал попытку позвонить в институт. Набрал номер и… положил трубку. Я боялся услышать, что мне в последний момент отказано в поступлении по причине моего заболевания.

Я ощутил, как мое измученное напряжением тело стало леденеть. Волнение от предстоящего экзамена уступало место судорожной тоске. Этому чувству есть хорошее определение – безнадёга.

Бабушка вдруг заявила, что если еще через полчаса никто не придет, она отправится по своим делам. У нее ничего не было намечено на этот день, но она вдруг решила, что какие-то дела еще успеет совершить. Моя попытка ее остановить ни к чему не привела. Если бабушка решала что-то сделать, то отговорить ее не мог никто. Мать ненавидела в ней это качество и называла его – «ваше борисовское упрямство». Впрочем, это качество она не любила и во мне.

Звонок у входной двери прозвенел в одиннадцать двадцать пять, и нервы к этому времени у меня были натянуты до предела. Принимать экзамен пришли две женщины. Я не могу сейчас ничего сказать ни об их возрасте, ни о том, как они выглядели. Помню только, что мне рассказали об условиях экзамена, что на сочинение отводится три часа и что оно должно быть объемом не меньше четырех страниц. После того, как я напишу сочинение, они должны забрать его и все черновики. Из предложенных тем я выбрал «Стихотворение М.Ю. Лермонтова „Бородино“ – как гимн русского патриотизма». Помню, что все то время, пока я писал, бабушка поила женщин чаем на кухне, дверь которой была закрыта.

Больше я не помню ничего. Ничего, кроме жуткой, невыносимой боли и страшной жары. Вентилятор, стоящий рядом со мной на полу, работал на полную мощность. Незадолго до прихода экзаменационной бригады я попросил бабушку перетянуть мою правую руку бинтом. Бинт немного зафиксировал сломанные кости и слегка успокоил боль. Это помогло, однако, надолго оставлять ее перетянутой было нельзя. Бинт сдавил сосуды, и рука стала деревенеть. С большим трудом мне удавалось держать авторучку. В конце концов, после того как было написано полстраницы, рука окончательно окостенела. Очень осторожно я размотал бинт. Полежав минут пять и ощутив, что пальцы вновь обрели полную чувствительность, я бережно начал поворачивать руку. Нужно найти удобное положение и продолжать сочинение.

«Хрусть!» – это было беззвучно, но я услышал всем телом. Еще один перелом. На этот раз сломалось плечо. Видимо, в предплечье ломаться было уже нечему. К боли добавилась боль. В тот момент мне захотелось закричать. На меня навалилось жуткое отчаяние. Наконец уразумев, что переживать уже бессмысленно, решил сосредоточиться на сочинении и постарался, насколько возможно, забыть про боль.

Когда через три часа женщины вышли из кухни, я минут пять как лежал, бессмысленно глядя в потолок. Черновиков не было. Обошелся без них. Честно говоря, на черновики сил в то время у меня не хватило.

После этого я сдал еще три экзамена. Какие – не помню. Не запомнились они ничем. Письменных больше не было. За сочинение получил «четыре». В итоге, две четверки и две пятерки. Поступил.

* * *

Я чувствовал, как в течение первой недели после поступления – этого незабываемого события, на моем лице время от времени непроизвольно появлялась вдохновенная улыбка. Я смог. Я провернул это, казалось безнадежное и ненужное никому дело. Никому? Пусть. Пока это необходимо только мне. Это гарантия того, что предстоящие пять лет мой мозг не будет деградировать и мне обеспечено редкое, но общение с серьезными преподавателями. Это был мой первый маленький триумф.

Дела житейские

С началом учебы в институте моя жизнь наполнилась смыслом. Для меня. Родные смотрели на мое студенчество как на бесполезную блажь. Мать и сестренка появлялись у нас очень редко. Бабушке было не до моих надежд и планов. Она все еще предпринимала попытки облегчить участь отца, писала письма во все инстанции и ждала ответов. Приходили ответы. Отрицательные. Она плакала, потом, успокоившись, писала снова. И ждала, ждала, ждала… Она надеялась и этим жила. С сердцем у нее становилось все хуже. Иногда по утрам она долго не могла встать. Выходя из дома, обязательно брала с собой нитроглицерин. Как-то проснувшись ранним утром, я увидел, что бабушка лежит на диване с запрокинутой головой и судорожно дышит.

– Бабуля?

Она не отозвалась. Почему-то я сразу понял – она без сознания. Была еще маленькая надежда, что она спит.

– Бабуля?!

Никакой реакции. Я набрал «03».

Пока «скорая помощь» спешила, нужно было сообразить, что делать дальше. Выглядело все хуже некуда. Я пребывал в легкой панике. Первое и самое главное: как впустить врачей. Дверь заперта, и я не могу ее открыть. Если разрешить врачам ломать замок, то лучшее, что меня ждет, – проживание в квартире с раскуроченной дверью неопределенно долгое время. У нас не было денег, чтобы ее починить. Второе: если бабушку сейчас увезут в больницу, с кем я останусь и на какое время?

Тут мне повезло. Днем раньше ко мне должна была прийти из института Люба, а бабушка собиралась уходить. Это вылилось в громкий скандал и полторы сотни обидных слов, но мне все-таки удалось уговорить бабушку оставить ключ от нашей квартиры у соседки-пенсионерки, которая обычно сидела дома. Люба, уходя, возвратила ей ключ. Бабушка вернулась поздно и не стала заходить к соседке за ключом, что оказалось сейчас очень кстати. Оставалось только докричаться до пенсионерки через стену. К счастью, та сидела дома и откликнулась очень быстро. Когда врачи из «скорой» позвонили в нашу квартиру, соседка уже открывала им дверь.

Давление у бабушки оказалось очень высоким. Ей сделали укол, и через три минуты она открыла глаза. Забирать в больницу ее не стали. Сказали, что заберут в следующий раз, если в ближайшее время повторится похожий приступ. Да и бабушка, как только открыла глаза, тут же стала говорить, что в больницу ей никак нельзя: она собиралась завтра ехать на свидание к отцу.

Все три дня ее отсутствия со мной должен был оставаться Виктор.

* * *

С Виктором бабушка познакомилась, когда работала дворником, зарабатывая свою квартиру. Он приходил помогать ей во всяких мужских работах по дому. Виктор был высоким, худым мужчиной с длинным лицом. Ему было за тридцать, и он имел инвалидность третьей группы. Лет пять назад, на работе его левая рука попала под диск циркулярной пилы. Оставшиеся четыре пальца оказались парализованными из-за серьезного повреждения нерва. Виктор воспитывал троих детей, и ему было трудно обеспечивать семью, что становилось причиной бесконечных скандалов и размолвок Виктора с женой.

Он приходил к бабушке поговорить – «отвести душу», попросить совета. Бабушка обращалась к нему за помощью все чаще и чаще. Она ухаживала за мной, но поднимать меня ей было тяжело. Почти всегда это делал Виктор. Когда посторонней помощи не предвиделось, бабушка надевала пояс, стягивающий ее грыжу, подкладывала мне под спину простыню, брала ее за оба конца и несла меня, как носят очень тяжелые сумки, мыться. Самым драматичным был момент, когда она поднимала эту ношу на уровень края ванны. Я очень боялся, что она меня уронит. На лице ее в это время отражалась такая боль, что мне становилось не по себе.

Виктор оставался со мной уже во второй раз. Трехдневные свидания полагались отцу каждые шесть месяцев. На таких свиданиях отцу очень хотелось видеть дочь и жену, но мать к тому времени уже не считалась его женой, а сестренку с бабушкой не отпускала. Так что бабушка была единственным человеком, кто мог и хотел навещать отца в колонии.

Целых три дня отец и бабушка жили на территории исправительного учреждения в специально отведенной для таких свиданий комнате. В ней можно было жить, не выходя, и готовить еду из продуктов, которые бабушка привозила с собой.

Перед свиданием, недели за две-три, бабушка начинала приготовления: закупала все необходимое и доводила до состояния «передачи», как предписывалось правилами учреждения, в котором отбывал приговор мой отец. Например, из сладкого можно было передавать только конфеты – карамель без обертки. Также было запрещено передавать целыми сигареты. Несколько вечеров перед свиданием мы с бабушкой разворачивали конфеты и ломали сигареты «Прима», высыпая из них табак.

* * *

Бабушка держалась из последних сил. Постоянные переживания за отца, призрачные надежды на то, что в его деле разберутся «по справедливости», и торжествующая мерзость реальной жизни сильно сказывались на ее физическом состоянии. Каждая передача отцу сопровождалась унижениями и грубостью со стороны работников исправительного учреждения. Возвращаясь домой после очередного посещения колонии, она долго приходила в себя, вспоминала, как ее обыскивали на контрольно-пропускном пункте, рылись в припасенных для отца вещах и продуктах, выискивая запрещенные вложения, как охранники грубо обращались с отцом.

Жили мы тогда с ней на наши две пенсии – мои тридцать семь рублей и ее семьдесят два [4]4

Для сравнения. Средняя зарплата в СССР в 1984 году составляла 180–220 рублей, черно-белый телевизор стоил 360–380 рублей, цветной – 650–700.

[Закрыть]. И за каждую передачу, переданную отцу, надзиратели не гнушались вымогать деньги у старой женщины. Тяжелее всего было передавать отцу мазь, которую бабушка делала сама. Мазь не входила ни в один из списков предметов, разрешенных для передачи. Каждая переданная баночка стоила бабушке не только денег, вымогаемых всеми кому не лень: ей приходилось многие часы высиживать в очередях у кабинетов всяких маленьких и больших начальников.

Как-то раз она ушла на один из таких приемов к двенадцати дня и вернулась после пяти вечера. Вошла, сняла пальто, повесила в прихожей. Очень медленно прошла в комнату и легла на диван. Лежала весь вечер, не произнося ни слова. Только постоянно глотала нитроглицерин, с которым давно уже не расставалась ни на секунду. О том, что случилось, она рассказала утром. Не произошло ничего особенного.

Четыре часа бабушка просидела в очереди из пяти человек, ожидавших приема. Лишь в половине пятого вечера секретарша, которая все это время листала журналы, деловито перекладывала бумаги и болтала по телефону, наконец, сообщила всем ожидающим, что хозяин кабинета сегодня никого не примет, что он на совещании у своего руководства. И велела прийти в следующий раз. Начальник принимал посетителей один раз в месяц. Ожидающим оставалось только надеяться, что через месяц они все же смогут переступить порог заветного кабинета. А бабушке была нужна лишь подпись под разрешением передать отцу мазь. Это разрешение возобновлялось и подписывалось каждый раз, когда готовилась передача и для этого нужно было отсиживать в очереди к трем таким вот начальникам.

Я хочу жить!

Здоровье бабушки неуклонно ухудшалось. Я понимал, что рано или поздно, но все равно потеряю даже эту крошечную семью и останусь абсолютно один. Все чаще мысли о прекращении жизни стали посещать мою грешную голову. Но не только бабушкино здоровье было тому причиной. Меня толкало к этому собственное состояние – начали отказывать руки.

Уже на следующее утро после написания первого экзаменационного сочинения я начал учиться писать левой рукой. Тренировался каждый день от одного до полутора часов. В результате уже через три месяца довольно-таки прилично писал обеими руками.

Тогда же я сделал маленькое открытие. Перечитав множество детективов, я не раз встречал описания случаев, когда шпион, чтобы его не опознали по почерку, пишет левой рукой. Начав практиковать такой же метод, я обнаружил, что литераторы, описывающие подобные случаи, не ведают, о чем пишут. Почерк моей левой руки отличался от почерка правой только наклоном букв: у правой они клонились вправо, у левой – влево. Больше никаких различий не было.

На какое-то время я перестал беспокоиться. Правая рука продолжала ломаться, но ее переломы меня уже не расстраивали – левая-то действовала. Одну или две письменные работы я написал и сдал несколько зачетов за первый семестр. Радоваться, однако, мне пришлось недолго.

Учеба в институте сильно отличалась от учебы в санатории. Дело не в том, что учиться стало тяжелее. Материал давался без особых усилий. Тяжелее стало из-за возросших нагрузок на руки. Теперь я уже не мог не писать. Сдавать письменные работы требовалось обязательно, никто меня от них освобождать не собирался. Я и не предполагал, что, живя со своим заболеванием уже достаточно долго, стану тем не менее получать от него сюрприз за сюрпризом.

Когда врачи ставили мне диагноз, то, рассуждая о моем будущем, обещали, если я доживу до шестнадцати лет, – что, по их мнению, маловероятно, – то переломы прекратятся. Когда я окончил школу, мне стукнуло семнадцать, я с надеждой ожидал, ну если не окончательного прекращения переломов, то хотя бы некоторого замедления травматической активности организма. Однако не случилось ни того, ни другого. Напротив, мои руки стали ломаться с такой немыслимой частотой, что я, уже переживший за свою жизнь не одну сотню переломов, начал испытывать нешуточный страх.

Дело заключалось не в боли, которую приходилось переживать после каждого перелома. Руки (а к тому времени у меня действовала только одна, левая) были для меня гарантией самостоятельности и определенной независимости. Возможно, со стороны это выглядит болезненной иллюзией: «самостоятельность», «независимость», но мне, изнутри, мой быт виделся иначе, чем окружающим. За всю свою сознательную жизнь я припоминаю один-единственный период, когда меня кормили посторонние. Даже когда левая рука, последняя «рабочая», оказывалась сломанной в нескольких местах, даже тогда я делал все, чтобы самостоятельно есть, чистить зубы и так далее, и не представлял, что может быть иначе. Большую часть моей домашней жизни я оставался один. Если в таких условиях я не смог бы самостоятельно ни есть, ни пить, ни обслуживать себя после того, как схожу в туалет, мне оставалось бы только одно – не жить совсем. А я хотел жить. Я очень хотел жить, а не существовать подобно растению.

* * *

После того как нагрузки на единственную «трудящуюся» руку стали интенсивнее, она принялась «чудить». Дело доходило до того, что рука ломалась в моменты, когда я брал ручку, чтобы писать, или ложку, чтобы есть. Я пережил много переломов в своей жизни, однако, ничего подобного еще не было. Самым тяжелым становилось осознание, что улучшений ждать не приходится. Дальше будет только хуже.

Я начал понимать, что без операции, без хирургического вмешательства тут не обойтись. Оставалась лишь самая малость – найти врачей, готовых за меня взяться. Из своего больничного опыта я вынес убеждение: единственный, оставшийся для меня путь – заставить, именно заставить, медиков попробовать побороться с моим недугом. Как угодно, хоть на операционном столе, хоть под ним.

В то время любимой моей телепередачей была программа «Здоровье» – одна из редких на советском телевидении гуманных программа, не позволявшая страждущим, во всяком случае мне, окончательно пасть духом. Однажды в ней прошел сюжет о клинике доктора Илизарова. Об Илизарове и его методе лечения переломов и удлинения костей я, имея за плечами огромный стаж лежания в больницах, конечно же, знал и видел сам «аппарат Илизарова» в действии.

Я понимал, что лечение именитым прибором не для моих конечностей, но оставалась надежда, что, может быть, в курганской клинике мне смогут чем-то помочь. Несколько лет назад я познакомился с Ириной Локтионовой, у которой были врожденные вывихи бедер. Она передвигалась по коридору больницы, сидя на табурете, поочередно переставляя то левую, то правую его стороны. Позже я узнал, что в Кургане ей были сделаны операции, и она встала на ноги. На костылях, но – пошла. Мне же нужно всего лишь что-то сделать с моими руками. Я нашел номер телефона Ирины, мы возобновили знакомство. Подолгу разговаривали почти каждый день. Ирина укрепила во мне надежду. Я написал письмо в Курган и стал ждать ответа. В письме я даже не просил – умолял помочь хоть немного укрепить мои руки. Писал с каким-то двойственным чувством. С одной стороны, очень хотелось надеяться на положительный ответ. С другой, я понимал, что разработки, которые применяют в курганской клинике, настолько далеки от лечения моего заболевания, что надеяться на положительный ответ мне не стоит.

И все же очень хотелось надеяться. Потому что от этого ответа зависела моя дальнейшая судьба. Через два месяца, а может быть, немного больше, я получил ответ. В клинике ничем не могли мне помочь, потому что патологиями, подобными моей, вообще не занимались. Этот отказ я пережил спокойно. Во-превых, я психологически к нему готовился. А во-вторых, к тому времени у меня вновь появилась надежда. Я ждал помощи из другого места.

О ЦИТО – Центральном институте травматологии и ортопедии имени Приорова в Москве я узнал из «Комсомольской правды». В статье «Нетерпение жить» «Комсомолка» писала о девушке Тамаре Ткачевой из Мариуполя и ее жизни. Статья вышла годом раньше, и не помню уже, кто принес нам в дом эту газету. Заболевание у Тамары было не «моим», но так же характеризовалось ломкостью костей. И в статье рассказывалось, что Тамаре помогли. Девушке укрепили кости, вставив в них стальные спицы.

И тогда вновь появилась надежда. Это уже было ближе ко мне, более приемлемо для меня, для моих костей. Оставалась самая малость, нужно было попасть в ЦИТО. Я написал письмо и снова стал ждать.

Новоселье

Трехкомнатная квартира, в которой мы жили до ареста отца, матери стала не нужна. Для нас с бабушкой жилплощадь оказалась велика. После того как мать увезла из нее почти все вещи и мебель, квартира стояла полупустая. Мама хотела ее продать, но из-за меня дала согласие на обмен. Бабушка в течение восьми месяцев пыталась обменять эту и свою каморку на одну двухкомнатную квартиру.

Во-превых, она искала такой вариант, при котором в новой квартире не нужно было делать никакого ремонта. Для нас это являлось основным условием. У нас не было ни денег на ремонт, ни доброго человека, способного этот ремонт осуществить почти задаром.

Во-вторых, мы хотели, чтобы в нашей будущей квартире обязательно стоял телефон. Это являлось условием, на котором настаивал я. Бабушка считала, что телефон – роскошь. Сколько же скандалов возникало у нас, когда она готова была согласиться на обмен без телефона?! Сколько криков?! Только случай с вызовом «скорой помощи» смог убедить ее, что телефон в нашей с ней ситуации – жизненная необходимость.

В-третьих, она боялась остаться совсем без квартиры, потому что такое с ней уже случалось – она опасалась повторения. И бабушка тогда думала прежде всего об отце, о том, где он станет жить, когда выйдет на свободу. С матерью они договорились, что если обмен произойдет с доплатой, то деньги они разделят поровну, а квартира, которую получат в результате обмена, будет оформлена на бабушку.

Я видел, что между матерью и бабушкой шла борьба, чувствовал, как женщины боятся, что одна из них в истории с обменом окажется обманутой. Доверия в семье не было. Иногда мать и бабушка не общались между собой месяцами. Да и между матерью и ее отцом – моим дедом Андреем Аврамовичем – тоже возникали такие серьезные ссоры, что лучше и не вспоминать. В санатории я мечтал о семье, в которой царит любовь и доверие. А в реальности… В реальности я видел то, что было в нашей семье. Я хотел со всеми поддерживать хорошие отношения, а оказывалось, для того, чтобы поддерживать отношения с матерью, нужно было ей показывать, что я не очень хорошо отношусь к бабушке. Как я жалею сейчас, что поддакивал и сочувственно кивал, слушая мамины злые воспоминания об обидах, нанесенных ей бабушкой в далеком-далеком прошлом, малодушно соглашался с утверждениями типа «не повезло нам с родственницей». Самым подлым с моей стороны было то, что я продолжал при этом жить с бабушкой, и она единственная ухаживала за мной.

Впрочем, когда мать уезжала, начиналось то же самое. Только уже недобро о матери говорила бабушка, и также вспоминались прошлые обиды, а я снова – поддакивал, и соглашался, и кивал. Я хотел быть хорошим со всеми, а выходило, что предавал. До сих пор все это лежит на сердце тяжелым грузом. Понимаю, что ничего уже не исправить. От этого еще тяжелее становится. Я хотел, очень хотел иметь семью, жить в семье, хотя уже тогда понимал, что никому в семье я не нужен. Понимал, однако, все же пытался выстраивать какие-то отношения между мной и бабушкой, мной и матерью, мной и сестренкой. Меня очень пугало само название «Дом инвалидов». Пугало почти до смерти. Я боялся попасть в это место. Боялся и надеялся, что мои родные все же не допустят этого. Если бы человек имел возможность предвидеть свое будущее?! Впрочем, лучше не надо.

* * *

Непрерывные переживания, связанные с отцом, хлопоты по обмену квартиры, собственные болезни все это медленно, но верно подтачивало бабушкины силы. А тут еще я добавлял ей забот.

Постоянные стрессы и то, что происходило с руками, сильно отразилось на моем характере, во мне появилась озлобленность. Понимание, что я напрасно родился и непонятно зачем живу, вызывало приступы злобного раздражения всем, что меня окружало. В первую очередь я озлобился на самого себя: шальная мысль о самоубийстве, невзначай залетевшая в мою скорбную голову, как-то незаметно стала привычной. Я думал о самоубийстве, иногда часами рисуя в мозгу сопутствующие картинки и приходя в отчаяние от сознания, что моя смерть вызовет у родных только вздох облегчения. Я стал говорить об этом бабушке, чем конечно же расстраивал ее. Тогда же понемногу я начал курить. «Буду медленно себя убивать», – думал я, хотя бабушке сказал совсем другое.

Бабушка курила. Она курила всю жизнь. Несколько раз пыталась бросить, особенно в те периоды, когда лежала в больнице после инфарктов и сильных сердечных приступов. Закурив, я ей сказал: «Вот когда ты бросишь, тогда и я». Она не бросила, но и я серьезно курить не начал – побаловался примерно с месяц и прекратил. Ничего привлекательного в процессе вдыхания дыма я не нашел и не понимал, зачем бабушка курит, и при этом все время хватается за сердце. Это часто служило поводом для наших ссор. Я ее просил не курить, а она мне: «Ты не имеешь права мне приказывать».

Часто между нами начинался спор из-за ее веры в Бога. Вера ее, на мой взгляд, была более чем странная. Я не понимал такой веры. В Бога я тогда не только не верил, а демонстрировал бабушке самый ярый атеизм.

Как я мог верить в Бога? В Бога, который, по словам бабушки, «все это сотворил и всем руководит, всеми делами». За что же тогда со мной Он так? А с ней? Я смеялся над бабушкиной верой. Мне было непонятно, как можно молиться по написанным на бумажке молитвам; как можно считать святой доску с нарисованным на ней лицом – икону, которая висела у бабушки в комнате; как можно молиться молитвой, слов которой нельзя понять? Меня раздражала ее странная вера, основанная непонятно на чем, замешанная, как мне казалось, на элементарном суеверии. Бабушка прятала листочки с молитвами в одежду, когда отправлялась к отцу на свидание, «чтобы молитва охраняла». Я постоянно задавал ей вопросы, заранее зная, что ответов у нее нет. Понимал, что делаю ей больно, но все равно ерничал. Моя озлобленность ослепляла меня. Может быть, потому что бабушкино поведение часто направлялось малообъяснимыми для меня предрассудками?

– Антон, я ухожу, – как-то сказала бабушка. Мне не нужно было этого говорить. Она начинала одеваться, и я понимал, что она скоро уйдет.

– Куда, бабуля?

Вопрос был абсолютно невинный и, на мой взгляд, вполне естественный. В нем заключался не праздный интерес. Если бабушка уходила надолго, требовалось заранее попросить подать все, что мне могло понадобиться за время ее отсутствия: чашку с водой, предметы для туалета…

– Надо спрашивать не «куда?», а «далёко?» – ответила она вдруг со злостью в голосе. – А теперь ты мне всю дорогу «закудыкал»!

Она села и никуда уже не пошла. И весь день после этого со мной не разговаривала. Конечно же, во всем был виноват я. Сорвал своим неправильным вопросом все ее планы.

Это только один пример того, как она относилась даже к таким мелочам. Я откровенно этого не понимал. И почему-то связывал ее суеверное поведение с православной верой. Разницы тогда я никакой не видел.

* * *

Наконец, бабушке удалось найти вариант обмена, устраивающий всех. Обмен был какой-то тройной или даже четверной, то есть в этом обмене участвовало не две стороны, а больше. Я не вникал в тонкости. Помню только, мы переехали в дом, находящийся в том же районе, где мы жили. Люди, съехавшие с квартиры, оставили нам свой старенький телевизор. Телевизор был черно-белый, но с большим экраном. Я наслаждался. Почти год прошел с того момента, когда я последний раз смотрел телепередачи. Кроме телевизора съехавшие жильцы оставили нам свой кондиционер. Он был врезан в окно, и они не стали его вынимать. Иначе окно пришлось бы менять. Думаю, эти люди вошли тогда в наше положение. Я им был очень благодарен и тогда, и сейчас. Первый раз в жизни я жил в квартире с кондиционером. Только тот, кто хоть однажды парился летом в астраханской жаре, может понять, о чем я говорю.

Переезд отнял у бабушки последние силы. Приступы участились. Почти каждый день я набирал «03». Диспетчеры, принимающие звонки, меня уже узнавали. Как только я произносил: «Борисова Елена Антоновна», – мне тут же отвечали: «Высылаем машину».

А потом приходилось ждать врачей в течение часа. Они приезжали и все чаще перед тем, как уехать, говорили, что бабушке необходимо лечь в больницу. Во-превых, ее нужно тщательно обследовать. А во-вторых, ей просто жизненно необходимо отдохнуть от всего. Бабушка молча кивала головой. Единственное, что ее удерживало от больницы, – это я. Она не могла бросить на произвол судьбы беспомощного внука. Долго, однако, так продолжаться не могло.

Терпение врачей окончательно лопнуло в один из дней. После очередного звонка и приезда «неотложки» они пообещали, что, когда я вызову их в следующий раз, они заберут бабушку в больницу. Если же она не поедет с ними, то больше на вызовы они приезжать не будут. Бабушке ничего не оставалось, как согласиться. Требовалось только решить, что делать со мной.

К счастью, накануне я получил долгожданный ответ из Москвы из ЦИТО. Как и ожидалось, мне отказали. Причина отказа проста: Астраханская область территориально относилась к Саратовскому НИИ травматологии и ортопедии. Как раз к тому институту, в котором я уже лежал, когда мне было восемь, и где со мной ничего не стали делать.

Я решил попытаться попасть в эту клинику еще раз. Терять в то время мне было нечего. Но направление в Саратовский НИИ могли дать только в областном отделе здравоохранения. Для этого требовалось подробное описание состояния моего здоровья. Это могли сделать лишь в областной больнице. У меня, наконец, появился вполне легальный предлог лечь в клинику на то время, пока бабушка немного подлечится. За помощью мы обратились к деду.

Не было, наверное, ни одного кабинета в облздравотделе, где не побывал бы Андрей Аврамович. Не найдется ни одного тамошнего начальника, которому не удалось бы рассмотреть все дедушкины ордена и медали, прежде чем он смог получить для меня направление в ортопедическое отделение Астраханской первой областной клинической больницы. Дед, если он хотел чего-то добиться, обязательно этого добивался. Он умел быть настойчивым. Так получилось, что в один и тот же день, и я, и бабушка переселились каждый в свою больницу. Бабуля могла лечиться со спокойной душой – я был под присмотром врачей.

Перед тем как переехать в клинику, требовалось подобрать «хвосты» в институте. Напрягаясь и мучаясь от боли в сломанной руке, я сумел написать и сдать все необходимые за первый курс письменные работы и зачеты. Я ощущал себя настоящим студентом. В принципе мне было даже легче, чем всем остальным моим неизвестным собратьям по учебному процессу. Я не имел возможности предаваться соблазнам молодости, и учеба была единственным для меня занятием. Если бы не боль и страх остаться без рук, я мог бы сказать, что был счастлив.

Люба Крылова помогла мне оформить академический отпуск. Кто бы мог предвидеть, что он сильно затянется, что к учебе в институте я смогу вернуться только спустя пять лет, когда мои неведомые сокурсники уже готовились получать дипломы.