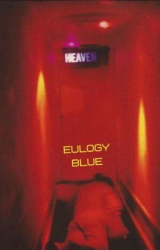

Текст книги "eulogy blue (СИ)"

Автор книги: Аноним Гробокоп

Жанры:

Контркультура

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)

Intro:

Никаких больше капелек сияющего наития. Когда сюда выходишь становится ясно как день что черта с два уже когда-либо что-либо напишешь. Этот свет слишком яркий такой исключительно яркий что выжигает в пепел весь спинной мозг сверху донизу, я чувствую как съеживается каждое волокно а хотел сказать только – эээй. Как тебя там. Все облазил так и не понял. Нравятся мне твои скулы. И пронзительные глаза, и безысходность из переносицы – очень удачно. Я не могу упустить – мы так тошно пили под пушкой в мороз, не знаю, привиделось ли мне, или приснилось, в загаженном и обледенелом, тоскливейшем месте справа от спуска в лунный парк. Это лестница, ведущая к общественному сортиру, но сатанисты там собирались раньше и впрямь. Сатанисты, бля. Я очень долго и терпеливо тебя заманывал. Я спаивал тебя доливая в водяру крепленое вино из тетрапака и представляя его как какой-то ебаный сок я говорил что там куда мы направляемся тебя ждет моя охуительная коллекция dsbm. Не так уж и врал, если забыть о музыке. Слой грязных льдисто-снежных соплей на сбитых каменных ступеньках – неимоверно корявых из-за камешков щебня в цементе; синеющее пасмурное небо, капиллярная сеть голых веток над головой, в единой с промозглым ветром пульсации. Обжигающе холодное невыносимо блевотное пойло, его так много, нас так мало, ты так стоически молчишь а я хочу чтобы тебе было холодно холодно еще холодней я хочу увидеть твой труп уж ты-то знаешь об этом всем о трупах совершенно неинтересный предмет плавает и будто вареный когда из формалина только достали пока не стекло все это зеленоватое безразличие, я снимаю шапку чтобы все по-честному в битве с морским морозом, глаза у тебя полны непростительно нездешней печали, всезнающие серые глаза, я жмусь засовывая ладонь между твоих джинсовых колен и кусаю тебя в шею, говорю много чего говорю множество страшных вещей они вязнут в твоих полных тумана ушах а слышишь слышишь как гудит маяк теперь уже красноглазо неутешительно в заунывных сумерках. Говорю тебе даже ебаться у нас не получится а я так хотел изнасиловать тебя пока мы сюда шли ну а как же for sure в извращенной форме потому что до сих пор не могу понять девочка ты или мальчик и знать не хочу, еще сильнее хотел нанести штук тридцать ножевых ранений в живот каждое из них вылизать а потом туда выебать но что объясни мне я смогу нанести и выебать если руки не держат сигарету пальцы не гнутся в ушах звенит, я не понимаю и не слышу что ты рассказываешь очень горькое неблагонадежное, только кусаюкусаю тебя в шею и утешаю от слез, к жертвам пристрастие захлестывает все, как мороз, конечно же нас обоих трясет и я нащупаю в кармане свою маленькую отвертку, сантиметров семь в длину, засажу ее тебе в левый бок так чтоб не в почку и не в легкое, чтобы было очень больно – очень долго и кровища темная густая как сироп как мазут из неприметной дырочки в твоем боку, а что кто-то здесь ожидал иного исхода пей еще, затягиваю потуже твоим шарфом под ребрами чтобы не загадить таксисту весь салон. жирафьи шеи кранов на морвокзале, хребетные мачты, головокружительный зов маяков иди иди со мной не падай, не отставай, конечно хочешь, все мы друг друга хотим, ослюнявленный гололедом тещин мост пружинит под ногами звенит свадебными ебаными замками, фальшь бывает чугунной. огнедышащее, удушающее жерло такси, в котором я обнимаю тебя крепко-крепко и ловлю – тебе очень больно, это прекрасно, дома у меня, говорю, нас ждет коллекция дсбм, и ты слабо лыбишься тонким ртом таким пронзительным серым уставясь

в запотевшее окно, жертвы лучше не придумать и мне все нравится так сильно, должен же кто-то по уши влезть в это дерьмо. Грейся у моей облупленной батареи, выебать замерзшего пьяного и раненого человека бывает совсем не так просто как кажется, я даже сделаю тебе чайку, своего попсового, который пахнет недорогими сладостями, моему другу такой не понравится, но менять из посылки – нечестно, эти сраные сладости тоже часть меня. От вкуса твоей свернувшейся на боку крови тянет блевать, но я сдерживаюсь, запивая остатками водки. Сильное средство этот чертов кисло-горький мазут корочкой по языку так что все становится лень но куда же тут отступать когда все сложилось столь консенсуально, и корвалол, очень много, против гвоздей в моем сердце, иногда знать все что знаю я бывает слишком несовместимо с жизнью и утомительно, например: я ни за каким хуем не нужен, и ты тоже, ебаный утиль, хирургическая лампа у меня в люстре с тонировкой рисует кружок света на полу. Я знаю, мы оба любим летова, только я куда больше рваные бусы, с ними даже слово «влезть» в его исполнении не сравнится, но танцевать мы будем под неотвратимый и неотъемлемый вальс идиотов ган клаба. Ты не хочешь танцевать и не можешь, слишком остро колят селезенку демоны с того света, а джинсы я с тебя уже снял, может и срезал, мокрые грязные берцы и рубашка в дымчато-серую клетку, я так отвык от чужого тепла//

1.

Ганс обнаруживает себя на ровной площади без видимых конца и края, вся поверхность которой целиком состоит из безупречно гладкого льда. Отсуствие природных изъянов настолько бросается в глаза, что догадаться о том что это лед, а не стекло или хорошего качества пластик, можно только по веющему снизу морозному излучению, от которого ноют пальцы и теряет чувствительность нос. Над головой простирается ночь, ослепительней которой он не видел еще никогда – каждая деталь звездно-лунного антуража натерта до блеска, в ансамбле виднеются даже самые неприметные точки самых мелких созвездий, и все в совокупности сияет ярче тысячи трибунных прожекторов, вместе взятых. Отражение под ногами повторяет каждый источник света с идеальной четкостью, совсем не искажая, отчего панорама выглядит бездонной вселенски искрящейся пропастью, вопреки законам физики пригодной для ходьбы. Ганс легкий, очень легкий, потому что ощущает себя совсем маленьким, семи, а может пяти лет от роду, но с первым же шагом, который он делает навстречу завораживающей световой сокровищнице, в голове рождается и оседает твердое убеждение в том, к чему приводит пребывание здесь. «Он обязательно треснет», думает Ганс и шагает еще раз. «А может быть, и не треснет», предполагает он отвлеченно, не в силах оторвать взгляда от сходящихся в сплошную прямую на слаборазличимой линии горизонта огоньков, в сиянии которых сквозь преобладающий белый узнает постепенно оттенки красного, синего и зеленого. «Треснет», толкает в спину уже шепотом, потому что рикошетящий от сверхъестественной красоты восторг накатывает цунами на его пожизненно отстраненное сознание медленно, давая каждой новой искорке возможность намертво вжечься в нервную ткань болезненно-сладким уколом. Чтобы охватить все детали, разглядеть все окружающие схемы и рунические символы созвездий не хватит никаких глаз, сетчатку засвечивает лимонными цепочками бликов, разрисовывая изнанку век замысловатыми росчерками, отчего Ганс совсем забывается. Он идет вперед медленно, будто наощупь, тщетно пытаясь поймать на онемевшие от холода рецепторы запах множества лежащих вокруг бесценных инкрустаций или расслышать тот ультразвуковой звон, который они по его мнению непременно должны издавать. Шагов от обыкновенно громких протекторов его ботинок не слышно, так что начинает казаться, будто идешь по небу, и, поймав себя на этой идее, Ганс вопросительно задирает голову в куполообразную бездну космоса. Звезды смотрят на него столь же пристально, что и при прошлой встрече, только теперь их внимание совсем не давит на него, раскатывая, как ковер по полу, может статься, оттого, что они видят себя по ту сторону отражения, и ледяная безучастность вокруг окунает его в баюкающее чувство комфорта. Он здесь ни от чего не зависит, ничего не боится, по коже тысячей морозных иголочек дерет ощущением, что это место – самое сердце чего-то огромного, любящего и прекрасного, чему никакой Ганс никогда не узнает названия по причине своей незначительности, приравнивающей к нулю, и умиротворение, порожденное этим выводом, поглощает его без остатка. Холод мягко льнет к рукам большим доверчивым псом; продолжая вышагивать отмеренный отрезок, Ганс отвечает окружению самой широкой и счастливой из ухмылок. И то, что отрезок отмерен, кажется совершенно естественным и очевидным, так что он поначалу даже совсем не пугается, хотя треск под ногами раздается утробный, разносящийся на всю обозримую округу, и последнее что он успевает заметить, прежде чем провалиться в прорезавшуюся пасть неведомой пропасти – хрустальная, радужная игра света на гранях сколов, которая множеством молний вспыхивает по паутине трещин; и последнее что он успевает подумать – до чего же красиво.

А потом он падает, так резко, будто кто-то дернул за ноги, и инстинктивно жмурится от ощущения, будто все внутренности сбились в грудь, и пространство вокруг наполняется воем, гулом и глухим грохотом, а настройки вестибулярного аппарата сошли с ума, так что неясно даже, летит ли он вниз, как по привычке к земному притяжению рассчитывает, или несется вместе с неощутимым потоком ветра невесть куда, как подсказывают тактильные ощущения. Через неопределенный отрезок времени Ганс обретает зрение – либо его аналог, потому что он не помнит за своим зрением способности единовременно воспринимать такие большие перспективы – и решает, что парит, потому что различимые вокруг предметы приближаются очень медленно. Впрочем, может статься, что он просто падает вместе с ними, потому что все вещи в пределах досягаемости тоже парят, некоторые он узнает – это каменистые обломки скал, части зданий – ощерившиеся арматурой панели и плиты, неподалеку виден целый фрагмент многоэтажки в несколько этажей, вафельное нагромождение полов и потолков, ближе – небольшой островок почвы со щетиной весенне-зеленой травы. Названия другим вещам Ганс не знает, потому что впервые видит, эти вещи состоят из какого-то плотного материала пурпурных и бордовых оттенков и напоминают комья неопрятно смятого пластилина, но отливают глянцем и выглядят столь вызывающе биологично, что прилив отвращения заставляет его переключить внимание на прочие раздражители. Поиски источника света, позволяющего разглядеть детали, не увенчиваются успехом; сумеречный, дымчатый, неравномерно наполняющий пространство туман рассеивает его со слишком большого расстояния. Небосвод, отделяющий звезды от того места, в котором Ганс теперь находится, не позволил бы проникнуть сверху ни единому лучику – слишком тесно липнут друг к другу черные грозовые тучи, свинцовая тяжесть которых нагнетает воздух запахами войны, металла и мороза. Здесь очень шумно, но звуки ускользают, сливаясь в беспокойное фоновое жужжание, будто в негодующей толпе, будто в окружении множества неисправных приборов, и любой из различимых звонов, тресков, скрежетов может оказаться обманом слуха. Нечто, впрочем, преобладает – оно распознается как ветер, завывающий протяжно и тоскливо, налетающий порывами со всех направлений одновременно, щекочущий склизко, потусторонний и ледяной, который мог бы трепать волосы Ганса, развевать его одежду и, пробираясь в грудь, вымораживать внутренности, свистеть сквозь ребра, но вместо этого только слабо колеблет его границы, потому что Ганс понимает, что ничего из этого, ни волос, ни чего-либо еще у него больше нет, тело, застрявшее в ледяной недосягаемости хрустальных трещин, отстало и соскользнуло с него легко, как шкура с вареной говядины, и границы существуют только потому что частицы, из которых он теперь состоит, еще хранят память о наличии границ, и данные об окружающей среде считываются посредством того, что раньше было его восприятием. Гансу нечем больше пугаться, но память еще позволяет небольшому его объему вспыхнуть неподдельным ужасом понимания – это место, имени которому он не встречал ни в одной из известных религий или мифологий, лицо распада, врата небытия; это место, в котором разряжаются частицы. Конечная станция электричества. Ветер, осадивший со всех сторон, не просто колеблет его сомнительное обличье – ветер вгрызается в этот последний оплот, чтобы поглотить без остатка то, что еще удерживает его части вместе – слабый клей информации; чтобы впитать и развеять по своему бескрайнему простору те простейшие элементы, в которые превратит, отсеяв воспоминания; этот ветер состоит из неисчислимого количества нейтронов, бывших раньше чем угодно, нескончаемый поток бессмысленного хаоса, служащий оборотной стороной той силы, столь безучастно полюбившей его своим сиянием там, выше. Ганс чувствует космический, разрывной холод дыхания этой силы, все сильнее с потерей каждой электрической цепи, дрожит помехами, рассыпается незримой ледяной пылью, завывания и свист – миллиарды перемешанных в нейтральную массу голосов, и нет его больше, никакого Ганса, только ничто, искристый след и отчаяние, скользящие вниз в бескрайних просторах распада, только вниз и в стороны в смертельно холодной тьме, вниз вниз и/

2.

Он просыпается – падает в тело – с хрипом пересохшего водопроводного крана. Садится рывком утопающего в мятой, пахнущей хлоркой постели, судорожно пробирается по кромешному подземному мраку к кнопке настольной лампы, предусмотрительно водруженной ради подобных случаев на табуретку по его правую руку от огромной двуспальной кровати. Свет матовой эконом-спирали кажется слишком искусственным и белым, но в первые несколько минут Гансу не до того, чтобы вставать и включать более мягкий и йодистый верхний – он занят лихорадочным ощупыванием себя, своих липких от ледяного пота рук, ног, стриженого затылка, лица и торса. Тактильные ощущения убеждают не больше освещения, но бешеный стук пульса перестает терзать виски так оглушающе, а картинка перед глазами устает мелькать и шататься столь интенсивно, ограничиваясь лишь легкой качкой, достаточной, впрочем, для того, чтобы убедить – принимать вертикальное положение надежней сегодня с сигаретой в зубах. Путаясь пальцами в мягкой пачке, вынимает длинную, белую, с вензелем, прикуривает от кнопочной зажигалки и затягивается с полувменяемым отчаянием, все еще дрожа и сомневаясь насчет реальности данного окружения. Гансу очень хочется позвать ее, выдохнуть с очередной порцией дыма вяжущее, склеивающее зубы имя, которое пропахло похотью, экстазом, голодом, слабее ассоциируется с порохом, самбукой и карамелью, но он не раскрывает рта, старательно курит молча, потому что чувствует – ее нет, она еще не вернулась с ночной смены, и потому что это слово слишком дорого для того, чтобы вопросительно и жалко виснуть в тишине – ради ее имени он стал Гансом. Атмосфера в комнате кажется враждебной из-за длинных блеклых теней, протянувшихся по серому ковролину, помещение он находит слишком большим для того чтобы можно было назвать его уютным, а вагонка под дерево, которой обшиты стены, постоянно вызывает неприятные воспоминания о мансарде. И хотя он прекрасно знает, что здесь не может быть холодно, потому что отопление – единственная система, с которой у этих чертовых подземных крыс не возникает неполадок, воздух все еще хранит в себе отпечаток выветривающего душу холода, а цепкая лапа распада засела в груди совсем намертво. Вставив в зубы ополовиненное курево, Ганс встает и, пошатываясь, подходит к старой водяной батарее. Долго и терпеливо отогревает руки, но от озноба удается избавиться лишь тогда, когда он догадывается развернуться к источнику тепла спиной, садится на пол и вжимается между шершавых секций выступающим под кожей хребтом.

За ребрами раздражающим комаром воет угнездившийся в нем зверь без роду и имени, на языке горечь, в макушку забивают, судя по ощущениям, невидимые ржавые гвозди, а беспорядок на кровати кажется с пола в полумраке нагромождением отчлененных человеческих частей – какое там продолжать спать. Ганс не глядя тычет бычком в чугун батареи, чтобы не прожигать ковролин, машинально отбрасывает с глаз густую косую челку – на манер гитлеровской, только внушительней, так что самая длинная прядь достает до подбородка, а самая короткая едва дотягивает от макушки до затылка. Индастриал-блядь-эмо. Он фыркает, поднимается на ноги, отмечая, как сильно продолжает уползать из-под ног пол, а источник света мерно ездит по дуге, будто маятник гипнотизера, но делать нечего, придется идти. Извлеченные из-под подушки наручные часы показывают половину седьмого утра, и неожиданно нахлынувшая тоска по февральскому рассвету вынуждает закурить новую, потому что недосягаемое из-под земли зрелище встает перед глазами слишком ярко – влажные голые ветки тополя, окрашенные в золотистый тактичным и ненавязчивым утренним солнцем, а воздух пахнет коксом и ментоловым дымом, и под ногами аппетитно похрустывает тонкая корочка льда.

3.

размытые четкие одинокие и четные черные белые мельтешат перед глазами задевая плечом стыло пластмассово позвякивая друг о друга. огроомнейший человек на выходе влажно целует в кисть печатью и пропускает внутрь. твое имя как молитва стучащая в голове вместо пульса и только мне известно сколько крови нервов и слюней уходит на то чтобы не орать его на улицах единственным возможным заклинанием пробиваясь сквозь бесконечное количество слипшихся в кучки пластмассовых пародий на пародии человечества. в клубе горит слишком много разноцветных светильников, потому что раннее утро потому что мало людей и время уборки, из-за них в воздухе пахнет хаосом и зимними праздниками. взгляд падает и задерживается на сидящей на полу неподалеку от входа парочке целующихся неформалов, взгляд приклеивается намертво к мерному механическому движению их освещенных челюстей, вперед-назад, Умеютцеловаться, от объема окружающей фальши хочется шарахаться закрывая лицо руками как в детстве, отчаяние шибает в голову похлеще понюшки спидов и чтобы не упустить из рук шелковую ткань мира я все-таки проговариваю его роняю изо рта как жвачку спьяну – Аммо.

– Аммо.

Аммо. самое время разогнуться из-за барной стойки, я уже побоялся что мы разминулись. хэй вы а вот это моя вселенная стоит под хирургически яркими лучами галогеновых ламп, отчего по бледному лицу тени от бровей скул носа оттопыренной нижней губы, гордая отлитая из сверхъестественности безупречно как револьверный ствол, сияющий портрет идеалов у подножья которых тысячами корчатся надувные полуслепые ублюдки, андрогинная художественная красота, кости тонкие сахарные, легкая как пушинка, абсолютная искренность и открытое беспристрастие под сенью длинных шелково-черных волос.

– Ганс?

я прохожу к стойке, меня раздражает, что еще как минимум полчаса мы будем разделены лаковой бордовой столешницей, пока не кончится смена, и сажусь на очередной идиотский стул из тех которые там вечно стоят, а она опирается на локти и перегибается чтобы меня поцеловать, но перед глазами вспыхивает застрявшая в антураже за спиной чмокающая возвратно-поступательная демонстрация умения и я подставляюсь так чтобы встретить ее губы щекой, звонко и от алой помады липко, так что радостью ярость сминается под диафрагмой в невыносимый жгучий ком.

– Налей холодного оверпруфа, пожалуйста. В стакан, полный стакан, пожалуйста.

Она невозмутимо льет, пальцы на запотевшем боку матовой бутылки рэй-н-нефью нежные полупрозрачные и завораживающие синие венки по узкой кисти, я гляжу очень жадно пока можно а потом остается только стакан для виски, полный морозной выжигающей жидкости, лед кубиками на дне маняще искрится, и я давясь до слез махом вливаю в себя сколько влазит, чтобы залить едкое грызущее ощущение под ложечкой. еще как помогает.

– Отлично. Чего покрепче у тебя часом не найдется?

Глаза у нее не черные, как думают все эти нескончаемые потоки отбирающих раз за разом выродков. Темно-синие, как индиго, штормовая глубина или небо по ночам, которого Аммо никогда не видела.

– Чистый спирт, разве что, но его я тебе наливать не буду.

Нет, детка, я имел в виду серную кислоту. Подобное средство, кажется, могло бы выжечь не только ярость с тошнотой, но и тот гарпун, которым я намертво к тебе прикован, неважно что потом осталась бы только уродливая рытвина сквозного келлоидного рубца через грудь и спину. все остальное уже успешно выползло да вытекло из меня сквозь оставленные этим снарядом дыры растерялось по душным клаустрофобическим чуждым улицам наглухо, остался только из тебя лишний придаток, вуду-зомби с пустотой внутри, непроглядная паранойя и плутон в венах как побочный эффект оголтелой погони за твоими ускользающими из поля зрения интересами.

– Ты неважно выглядишь, Ганс.

я понимаю, как мне следует трактовать это заявление, но оно не трактуется а застревает в фильтре психоза так что хочется только плюнуть на пол и сбежать потому что я выгляжу хуже, уж точно намного хуже чем к примеру вот тот звукорежиссер в другом конце зала, с которым она скорее всего никогда не разговаривала, но может быть и иначе. все что может быть – ласково змеино обвившаяся вокруг шеи удавочка.

– Это.. – хочется хочется перелезть через ебаную стойку обнять тебя или душить или то и другое и безутешно молча рыдать, но я обращаюсь к вандализму, который устраивает внутри меня ром, и преодолев порыв фирменно скалюсь. – Йе-стес-твен-но. Я давно уже не отличаюсь брезгливостью, но отвращение вызываю даже сам у себя, чего уж говорить о других.

Аммо устало моргает в ответ и лезет за сигаретами в кармашек черной рубашки. Такие вещи скрывают ее маленькую грудь окончательно, в животе сладко екает от ярко вспыхнувшего воспоминания – мраморная белизна, маленькие кофейные соски, левый с гнутой серебряной барбеллой. Она говорит, многие умудряются путать – из-за роста, который от природы больше моих ста восьмидесяти, а на каблуках зашкаливает за два, и из-за голоса, низкого, холодного, с хрипотцой. Все они притворяются, умалчиваю я, это очередной прием, потому что невозможно упустить такой коэффициент сквозящей в каждом движении женственности, прием чтобы выманить тебя из-за ограждения рабочей области и увести. последнюю обозвавшую ее трансвеститом тварь я прирезал неподалеку от переулка, в котором находится бар, только Аммо об этом не знает.

– Даже сам у себя? – брови в линию, оттеняют по-английски прямой нос, а сигарета размыкает красные губы, такая деталь, все прочее перестает существовать. – Еще у кого-нибудь?

– У всех, – и это й-естественно. Я допиваю ром и вдыхаю клубы побывавшего у нее в легких дыма. – У тебя.

– Я имела в виду, что ты выглядишь нездорово, – уточняет как нечто очевидное, глаза в потолок, длинная длинная белая шея. как жаль что я не являюсь твоими сигаретами или вишенкой из бокала. – Как спалось?

утебя. я в этом не виноват, кажется, просто ублюдок бог очень сильно меня оскорбил.

– Великолепно, спасибо. Я никогда прежде не видел столь впечатляющих кошмаров, до сих пор отделаться не могу.

Сколько ему ни мсти, ублюдку богу, все бесполезно – он даже не существует как нечто конкретное. Я с ним вижусь так часто, что слишком в этом уверен. Этот ублюдок не хочет меня обратно к себе, о какой мести может идти речь.

Она издает тихий скучающий смешок и, капризно ощерясь, выдыхает дым в сторону.

– Конечно же. Именно поэтому сегодня вечером ты задвинешь еще на точку больше. Отчего кошмар, который тебе приснится, будет еще более искрометен, и следствием оного явится еще одна добавка к дозе. Все становится немного слишком очевидно, Ганс.

это похоже на очередную пощечину. чтобы отвлечься, я стискиваю челюсти – так и сяк, под разными углами, что приносит обморочно яркий спектр ощущений, потому что правый верхний зуб мудрости раскрошен пиздюлями и воспален, умопомрачительная кипящая боль в голову, спасительная оглушающая боль, так приятно, я не сразу нахожу в себе силы перестать прежде чем взвою. все давно уже очевидно, тупая сука, эта светящаяся дрянь внутривенно – единственное, что дает возможность находиться рядом с тобой, потому что обеспечивает меня статусом всего лишь еще одного искателя острых ощущений, коих вокруг варщиков вроде тебя всегда околачивается армия. всего лишь. еще одного. выбившегося в фавориты благодаря своей экзотичности. эта вымораживающая сосуды дрянь жрет меня изнутри, остужая сожженные тобой за день места.

– я понял кое-что сегодня, – говорю не глядя, потому что оборачиваюсь посмотреть, кто лапает меня за обнаженную в промежутке между рукавом футболки и длинной митенкой часть плеча. никто не лапает, у меня галлюцинации, но это нормально.

– Мм? – пальцы Аммо на тычками удушаемом окурке в пепельнице кажутся чем-то, что живет самостоятельно, как хрупкие суставчатоногие со дна морского. некоторое время я молчу, гадая, есть ли у меня хоть тысячная шанса избежать статуса психопата или бредящего торчка, но интуиция подсказывает – ей ведь поебать на это, полностью похуй там, на самом дне, в глубине, где рождаются от боязни потерять возможность смотреть на нее все мои сбои и срывы. и что бы я ни говорил, это будет всего лишь очередной моей репликой, вот и все.

– какая бы то ни было жизнь, Аммо, имеет очень много общего с таким феноменом электричества как молния.

в колонки совсем тихо, неразличимо и скользяще стучится аггротек. я люблю аггротек, но единственное, что сгодилось бы сейчас на саундтрек, это блюз-рок, который под землей презрели и предали анафеме еще во времена революции. Аммо глядит на меня, склонив голову, ракурсом высвечивает лоб и совсем затеняет глаза, но выражение красноречивое – ну и что?

– я даже могу определить где именно в каждом человеке находится то ядро, которое рождает необходимые для отправки функций заряды, – когда она так глядит, черта с два уже чего-нибудь объяснишь. да и нахрен это надо, в общем-то, но мне не обойтись без аргументов, если я хочу вытащить ее поразвлечься сегодня днем. – То, что делает человека живым, ты меня понимаешь?

– Ага, – говорит Аммо обыденно. чуть ведет головой, перемещая взгляд в стойку, и добавляет. – Это как-то связано с тем, что снилось тебе сегодня?

– Неважно, – да, связано, блядь, оставь в покое мои кошмары. они снятся мне оттого что все стропила существования рухнули и остался только тесный тягостный ужас тебя потерять, как можно этого не понимать, все банки сорваны, гробовой клаустрофобический ужас, и каждый угол обращается в опасность, и каждый прохожий угрожает, потому что я не могу с ним сравниться, всего лишь я всего лишь хуже каждого и всех вместе взятых. Если бы ты просто могла сожрать меня как чертовы вишенки из бокала. если бы ты хотя бы машинально задерживала на мне взгляд, когда в голове проходят все эти неизвестные мне процессы – просчет, рассчет или вычисление – дома часами сидит и пялится в пепельницу, или в тарелку, или в экран с цифровыми муравьями белого шума. часами сидит, пялится, ведет внутреннюю борьбу. что бы я ни говорил в такие моменты – это неважно, неважно, как приемник человека, который любит музыку, но не может отвлекаться на нее в процессе драки, столько куда более важных вещей, бизнес, работа, имидж, популярность, базальные потребности. я не хочу целовать тебя в рот потому что почувствую в нем привкус чужих слюней. ты не хочешь обнимать меня в тесной щели между металлическими панелями стен, куда мы выходим наконец по окончанию смены из клуба, потому что все вокруг это видят и частично твои сотрудники, но на несколько минут я заставляю тебя силой, поверх плеч, жмусь и замираю примагнитившись лбом к ключице под черной тканью, для того чтобы немного унять щелочное шипение распада в солнечном сплетении, вынесенное из сна. для того чтобы уловить у тебя в пульсе отголоски чужих вибраций. на секунду пришедшая с утра в голову идея гаснет в желании плыть по течению и позволить тебе отдыхать привычными способами, но снова вспыхивает, потому что я должен хотя бы попробовать, чтобы сиять ярче, чтобы ты не висела одна на своем кабеле в пустоте, может, поможет, и кому же еще тут быть в подмастерьях, как не тебе, с твоим-то пристрастием к экстравагантным зрелищам.

4.

– Нет, еще крепче обними, – вполголоса командует Райдер и жмется всем телом, повисая на шее из-за разницы в росте, вытянувшись на цыпочках, чтобы касаться носом уха. Отступать больше некуда – за спиной металлическая панель стены. Джоди следует указанию настолько, насколько может преодолеть свое нежелание навредить, так что хрупкие майоровы ребра трещат под предплечьями, а дыхания и сердцебиения мешаются в единый брейккор.

– Именно так, – задыхаясь, шепчет Райдер. – Очень тесно, а больше ничего страшного.

Старлею странно и неприятно думать, что самообладание все еще при нем только благодаря отшлифованным годами нелегкой службы нервам и окружающей темноте. Его обиталище – захламленное и неопрятное, но, тем не менее, это место, которое он может с уверенностью назвать своей территорией. Жить Джоди предпочитает под лозунгом paint it black, так что рядом лампочек по потолку пользуется лишь тогда, когда теряет в вечном погруженном во мрак беспорядке очередную мелкую вещь, а в остальное время единственным источником освещения служат два монитора на столе да диодные очи бессонного и безотказного компьютера.

– А? – растерянно говорит Джоди, а Райдер щекочет выдохом его мочку, вдумчиво целует в яремную вену на шее, и в этот момент старлей очень ясно ощущает, как сильно он жалеет о том что позволил себе предпочесть личные мотивы служебным и по окончанию допроса увез иностранного знакомого к себе домой, вместо того чтобы сдать местным сотрудникам диктофон с материалом, который в два счета проканал бы за признание, и с чистой совестью уехать в привычном одиночестве.

– Ты только понимай, что я говорю, и можешь делать со мной что хочешь, – легко и просто отвечает Райдер. Старлею неприятно думать, что белая рубашка, сквозь которую к нему жмется чужеземный псих, на груди вовсе не белая от высохшей крови из женской глотки, за пролитие которой майор в отделении нынче ночью и оказался – дрожащий, заговаривающийся, потерянный, с изрезанными ладонями и лицом слишком бледным, чтобы производить впечатление живого человека. Глаза бредово сверкают – плутон, от него за километр веет плутоном, и Джоди с невольным злорадством находит это естественным – кто же еще, как не Райдер. Уж он понимает; если бы не понимал, майор никогда не оказался бы там, где сейчас находится, только вот действия за этим следуют чересчур неожиданные.

Существо в его руках выгибается, чтобы заглянуть в глаза, а взгляда существа Джоди с момента знакомства избегал – невозможно защититься от того, что сканирует душу, и от этого становится жутко. То и дело разъезжающийся по лицу оскал во все тридцать два майор даже не пытается больше выдавать за ухмылку, только безуспешно затыкает его за сдержанность, как челку за ухо, и задыхается, задыхается, задыхается с гипнотической примесью своих запахов – озон, иней и перегар, кровь, машинное масло, секс; воровато, как дети, чмокает Джоди в сомкнутые губы и лижет в нос, а пальцами гладит по затылку – кажется, еще никто не касался этого затылка нежнее. Старлею никогда прежде не было настолько неприятно что-либо думать.