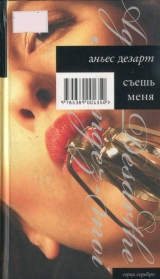

Текст книги "Съешь меня"

Автор книги: Аньес Дезарт

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)

– То есть как?!

В голосе Венсана звучало негодование, а не любопытство.

– А разве ты не знал, что я здесь живу? – я понизила голос, чтобы другие посетители не слышали моих откровенных признаний.

– Что ты несешь?!

– Я живу у себя в ресторане. Не призналась сразу, потому что мы еще не были знакомы, и я не знала, как ты к этому отнесешься…

– Резко отрицательно! – оборвал меня Венсан. – Что за глупое постыдное ребячество! Но это же неправда, – проговорил он затем с улыбкой. – Ты просто дразнишь меня. Как можно жить в этом…

– Здесь есть все необходимое, – не сдавалась я. – Кровать, туалет, кухня, умывальник. А главное, у меня нет денег на другое жилье.

– А как же продажа чайной возле площади Инвалидов?

Надо же, не забыл ни единой из моих дурацких выдумок!

– У меня нигде и никогда не было чайной. Я тебе наврала. Боялась, что иначе ты будешь разочарован.

– Теперь я и вправду разочарован.

– Ты говоришь, как персонаж мелодрамы.

Он умолк, насупился. Обиделся на меня.

– Не сердись, Венсан. Ты первый проявил ко мне участие. Без твоей помощи я бы не справилась.

– Но ночевать ты оставила Бена, – процедил он сквозь зубы.

Венсан заслужил утешительный поцелуй. Я наклонилась через стол и поцеловала его, не спеша, с наслаждением, с любопытством. Соскучившись за шесть лет.

Посетители ничего не заметили. Нас от них заслоняла вешалка.

Я взволнована.

Венсан тоже. Он достал из кармана пакетик анисовых леденцов, поспешно развернул бумажку, судорожно сунул конфетку в рот.

«Неужели мое влияние на него так велико?» – удивилась я, заметив, как он теперь заботится о том, чтобы от него хорошо пахло.

Чмокнула его в лоб и вернулась на кухню в прекрасном настроении.

Глава 17

Действительно, в последнее время у меня по-настоящему кружилась голова, ведь мы покорили столько вершин. Я любовалась делом наших рук.

– В мире нет ничего невозможного, – сказала я Бену.

Сидя за компьютером спиной ко мне, он принимал вечерние заказы.

– Можно в самом деле многое изменить, – добавила я, надеясь, что Бен обратит на меня внимание.

Ничего подобного. Он занят. Ушел с головой в компьютер. Не мог оторваться, не мог обернуться ко мне. Я не обиделась. Я-то никуда не ушла, я дома. И настолько счастлива, что задеть меня невозможно. Я чувствовала разом и восторг и грусть оттого, что моя мечта осуществилась. Вот она, горделивая усталость супергероя. «У меня» теперь всегда людно. Мы устаем ужасно, но зато добились признания. Днем «У меня» место встреч, тихая гавань, убежище для влюбленных, а ближе к вечеру слетаются на огонек любители покушать. Охотники поспорить, прирожденные ораторы, сидели часами, мамы-одиночки, наоборот, забегали на минутку. К нам приводили много малышей. Они народ самостоятельный, и мы это учли: отвели им особые столики, Бен вырезал в перегородке окно на метр от пола и подавал через него маленькие подносы с сырыми овощами на закуску, вторым блюдом, которое можно есть руками, и фруктовым пюре. Поначалу мы боялись, что желание четырехлетних карапузов тащить еду без посторонней помощи окончится бедой. Они же еще неуклюжие. Часто оступаются, падают. Ножки у них короткие. Но малыши справлялись. «У меня» все отлично справлялись. Стоило трогательной головенке приблизиться, взрослые мгновенно прикрывали ладонью острый угол стола, протягивали руку, чтобы поддержать накренившийся поднос. Главное, у детей получалось. «Детская площадка» – школа гостиничного персонала для самых маленьких!

Бен сомневался, что старые и малые уживутся. Опасался, что малыши станут кашлять от табачного дыма, а старики раздражаться от детских криков. Мы нашли выход из положения: все прекрасно разместятся в нашем небольшом зале, если кормить их в разное время (крошки обедают в полдень, взрослые – в час). «Недовольные к нам не вернутся, вот самое страшное, что нас ждет», – сказала я Бену. Но пока что всем нравилось. Люди приходили снова и снова. Мы работали ежедневно, без выходных, чуть ли не до полуночи. Лишь к одиннадцати ночи наплыв уменьшался. Завсегдатаи нас щадили. Понимали, что нам нужны силы, чтобы поутру подать им кофе.

В какой-то момент я решила, что Бен из-за меня забросил учебу, и почувствовала угрызения совести. Но он объяснил, что ничего подобного, у него сейчас практика, стажировка. Я подписала соглашение. «А что ты им скажешь, когда вернешься?» Бен задумался. «Напишу отчет. Мол, было весело». – «Значит, ты сюда веселиться пришел?» – «Отчасти. Остальное изложу на трехстах пятидесяти страницах, и ни за что не дам вам прочитать». Скрытность Бена меня не обижала. Я принимала его таким, какой он есть, и он платил мне тем же. Мы с ним на удивление терпимы и снисходительны друг к другу.

Когда мне было лет тринадцать-четырнадцать, я бредила фаланстерами. Нам рассказали о них на уроке истории. Фаланстеры на любой вкус: в одних носили одежду со шнуровкой на спине, чтобы подчеркнуть собственную зависимость от окружающих и доверие к ним; в других жили по монастырскому уставу, в третьих заботились прежде всего о рациональном использовании коллективного труда. Мне все они нравились, я мечтала жить в фаланстере. Учитель раздал нам карточки с перечислением основных социальных утопий: имя основателя, дата и место, где был основан фаланстер, а в конце один и тот же итог: «провал», и опять дата. Почему у них ничего не вышло? Я была безутешна. Попыталась выяснить причины неудач у г-на Вердье, но он не удостоил меня вразумительным ответом. «Не нужно преувеличивать их значение, – сказал он, – фаланстеры – всего-навсего примеры того, как люди XIX века представляли себе прогресс».

Возвращаясь из школы домой, я повторяла про себя: «Всего-навсего примеры того, как люди XIX века представляли себе прогресс. А что, если это примеры для подражания?» Я стала искать Фурье в энциклопедии и нашла статью о его произведениях, последователях и антагонистах. Наморщив лоб от напряжения, преодолевала мелкий шрифт и тесные строки колонок, к которым совсем не привыкли мои глаза. Я ничего не понимала и злилась на себя, тупую и рассеянную. Теперь я довольно ясно представляю себе картину развития человечества, созданную сыном торговца, родившимся в 1772 году в Безансоне, автором «Теории четырех движений и всеобщих судеб», впервые изданной в 1808 году (у меня на полке среди тридцати трех любимых книг стоит именно это издание, и я храню это чудо в тайне). Не перечитай я ее сто раз, мне бы не удержать никакой картины в памяти, дырявой, несмотря на все упражнения и фосфор. Так вот, согласно Шарлю Фурье, мы сейчас находимся на пятой стадии исторического развития. Рай, дикость, патриархат, варварство (или начало капитализма) миновали. Теперь началась эпоха «цивилизации», после которой должно наступить долгожданное царство «гармонии». Гармония, при которой расцветут фаланстеры, продлится тридцать пять тысяч лет. Люди будут жить сто сорок четыре года, у них сформируется еще один орган чувств, позволяющий приспособиться к климату, впрочем, климат тогда станет мягким. Оптимизм Фурье некогда воодушевлял меня. «Наконец-то! – думала я. – Наконец-то у меня появился единомышленник! Не одна я верю, что человечество стремится к гармонии».

Непонятно, чем мне так нравилась система Фурье, в которой уже таился зародыш тоталитаризма. Думаю, меня больше всего привлекала возможность избавиться от гнетущего ига семьи.

Я чувствовала, несмотря на свой юный возраст, что речь идет о расширении границ удушающе-тесной ячейки, о мирной замене сковывающей родственной близости отношениями, когда во главу угла ставится общее благо. О свободе от родового древа, от мертвого, окостеневшего векового уклада, о возможности циркулировать в теле общества, гигантском, безграничном теле с подвижной и бесцветной кровью, жидкой, прозрачной, не ведающей ни настроений, ни страстей. В идеальном мире Фурье – так, как я себе его представляла, – все становились детьми без роду без племени, как герои моих любимых сказок. Ведь в сказках даже самые юные персонажи редко знают своих родителей. И рассказчику не нужно говорить ни о каких предках – назвал главное действующее лицо, и начались приключения. Я не любила историй о королях и королевах, у которых родились принцессы и принцы. Ненавидела Библию, где все непременно чьи-то сыновья и дочери, внуки и внучки, правнуки и правнучки, и так без конца. Я выступала за отмену генеалогии.

В фаланстере все взаимоотношения горизонтальны. Я подсознательно надеялась, хоть не могла этого сформулировать, что любовь и влечение там осуществляются по-другому. Я не пользовалась тогда подобными понятиями. У меня их и в мыслях не было. Но прекрасно помню, как сижу с раскрытой энциклопедией на коленях, читаю и перечитываю магическое слово «фаланстер» и мгновенно краснею, покрываюсь потом, захлопываю толстенную книгу, стоит в комнате появиться отцу или матери, словно меня уличили в чем-то постыдном.

Мне невдомек, как я могла забыть все свои мечты о бескрайних просторах и через несколько лет устремиться в узкую бухту замужества, а потом в еще более узкий пролив материнства. Помрачение, иначе не назовешь. Я отказалась быть яркой кометой, кумиром поклонников, верной и вечно изменчивой подругой. Забыв о мечте избавиться от пут, иными словами, о беспутной жизни, – я согласилась стать одной из вершин равностороннего треугольника, обреченного прозябать в двухмерной плоскости по соседству с другими такими же треугольниками, которые не могут безнаказанно накладываться друг на друга. У семьи свои жесткие геометрические законы. Наверное, мир напугал меня, необъяснимый и необъятный. И я сказала себе: надо найти убежище, оградить себя от случайностей статистикой, положить конец неисчислимым возможностям, что грозят меня парализовать, ведь нельзя принадлежать всем, служить всем. Раньше выбор как таковой казался мне постыдной слабостью. Но я оказалась не на высоте собственных притязаний. Судорожно металась из стороны в сторону, словно заяц, и потеряла путеводную нить. Проснулась в один прекрасный день и поняла, что устала от гонки. Стоп! Приладила к колесу фортуны противоугонное устройство – нечего крутиться впустую! Я нашла Райнера и прилепилась к нему. Вытащила счастливый билет и собиралась всю жизнь не выпускать его из рук. Если бы мне сказали: откажись от собственного дыхания, отныне ты будешь дышать легкими мужа, я бы согласилась. В то время я считала, что быть собой – невыносимая тяжесть. Всем своим существом я стремилась к радостной всеобщности, но отказалась от нее и очутилась в рабстве, в подчинении, в заведомом и полном единении с другим, обрела суррогат коллектива, примиривший меня с террором чужого эгоизма. Райнер и я стали одним существом. Один, двое – разница невелика. Я старалась думать, как он, убеждала себя, что ошибаюсь, подстраивалась под его соображения. Он был методичен, я беззаботна, как птичка. Он был терпелив и последователен, я порывиста и взбалмошна. Я стремилась избавиться от самой себя. Лезла из кожи вон в буквальном и переносном смысле, к этому, собственно, и сводилась моя жизнь.

Когда Райнер прикасался ко мне, меня уже не было, я покидала собственное тело. Прекрасно помню это ощущение – не приятное, не неприятное, – похожее на наркоз. Люди, большинство людей, противятся насильственному погружению в сон. А мне оно всегда очень нравилось. Я обожала освобождаться от самой себя. И с Райнером у меня это получалось. Рука Райнера оказывалась между моих ног, и – оп! – я невесомой почтовой открыткой улетала в небытие, исчезала. Как будто мне вкололи наркотик. Я даже не спрашивала себя, нравится мне это или нет. Не представляла, что все может быть по-другому: его рука стерла все прежние прикосновения. Оп! Поток почтовых открыток заглушил шелест норвежского леса. А потом, после рождения сына – он появился у нас очень скоро, – я перестала даже задумываться, почему и куда исчезаю во время наших любовных встреч, – упорно размышляла совсем о другом, была постоянно настороже, но ждала другой встречи. Без устали, днем и ночью ждала возвращения материнской любви. Ожидание изнуряло меня, лишало сил. «Буду вести себя как положено, – уговаривала я себя, – любить мужа, готовить обед, играть с малышом, исполнять свои обязанности, ездить отдыхать, вести обычную нормальную жизнь, и, быть может, если я буду делать все спокойно и вдумчиво, маленький дикий зверек, такой теплый, такой чудесный, по имени материнская любовь, зверек, которого перепугал оглушительный звук пощечины – бедный малыш… Быть может, теплый комочек вернется, подкрадется неслышно ночью, когда я и ждать-то его не буду?» А ведь сколько раз, страстно желая возвращения, я принимала за него тень бродячей кошки, сколько раз, вскочив среди ночи и усевшись на кровати, говорила себе: вот он! Но нет, его нужно было ждать опять и опять, заслужить его возвращение, отказавшись от надежд. Анна, сестра моя Анна, посмотри, может быть, он уже тут? Может, не нужно больше подниматься на вершину башни и в подзорную трубу всматриваться вдаль? Может, притвориться, что он уже с нами, и тогда он появится, как вера у того, кто по совету духовника часто становится на колени и молитвенно складывает руки. Вот только любовь – это не вера. А что, если… вера?!

Со временем я стала удивляться собственному упорству и корить себя за него. «Перестань ждать, – говорила я себе. – Ты живешь в таком напряжении, ты все время так требуешь этой любви, что можешь не заметить ее возвращения. Ты успела забыть, что такое любовь, считаешь, что тебе ее недостает, и устраиваешь бурю в стакане воды. Вполне возможно, она давно вернулась, ты же любишь своего сына». Но знала, что это не так. Знала, потому что при этих словах сердце разрывалось, как кусок шелка в недобрых, неосторожных руках.

В начале первого дверь открылась и появилась Симона. Одна. Тушь размазалась и потекла по щекам. Она походила на сову: волосы перьями торчали во все стороны, сверкающие глаза округлились, носик заострился, плечи ссутулились. Бен хотел поцеловать ее в щечку, но она оттолкнула его и уселась за столик под моей книжной полкой, прямо под «Периодической системой» Примо Леви, «Метаморфозами» Овидия и пьесой «В молочном лесу» Дилана Томаса. Мне подумалось, что надо бы переставить книги, чтобы увенчать ее совсем другими: «Дядей слоном» Арнольда Лобеля, «Шошей» Исаака Башевиса Зингера и сборником стихов Каммингса. Эта корона пошла бы ей больше. Не корона – уютная шапочка. Я видела, что Симона страдает. Отметила отсутствие Анны, вопиющее, неприличное! Мне хотелось сказать Симоне: у нас здесь едят. А не плачут. Рыдания распугают всех посетителей. Но я промолчала. Вытерла тряпкой руки, попросила Бена последить за куриной печенкой, которую только что обжарила и поставила в духовку, и села напротив Симоны. Вытерла ей щеки салфеткой. Она не сопротивлялась.

– Сволочь, – выдохнула Симона.

Я поняла, о ком речь. Сволочь – это ее alter ego, ее правая рука, которую внезапно отсекли.

– Всегда врала и притворялась, – прибавила, плача, девушка.

Мне нравится глагол «притворяться». Человек притворил дверцы души и надел маску.

– Все продумала. Нарочно сказала, что он ей не нравится. Из зависти. Да, из зависти. Потому что он даже не смотрел на нее. А потом, когда мы стали встречаться, она все сделала, чтобы он…

Анна отбила у Симоны возлюбленного. Настоящая трагедия. Поле битвы, залитое кровью, хрупкие бамбуковые хижины, сметенные потоком огненной лавы. Симона говорила обыденными, сто раз повторенными, затертыми фразами, но горе ее было неподдельным, безмерным, невыносимым. Я вспомнила свою первую неразделенную любовь, взрослые посмеивались надо мной, снисходительно умилялись моей наивности. Я не знала, как утешить безутешную. Что бы мне хотелось услышать в юности, когда я сама горевала? Забыла. Забыла даже, что чувствуешь, когда тебя разлюбили, обманули, унизили, предали. Уверена, что это гораздо мучительней, чем когда ты сама разлюбила, обманула, унизила, предала. Мне больно об этом думать. «Может быть, Бен сделал правильный выбор», – предположила я, но тут же вспомнила, что выбор тут ни при чем, так сложилось, в его жизни нет любви. И если бы вообще не было любви, влечения, секса, Анна сидела бы сейчас «У меня» за столиком рядом с лучшей подругой. Никто бы не плакал и не мечтал убить или умереть. Я представила себе умиротворенную, упрощенную вселенную, очищенную от вожделения и страстей, упорядоченную, рациональную. Женщины и мужчины спокойно сосуществуют и помогают друг другу. У них масса свободного времени, они читают, ходят в театр, на выставки, на концерты. Вместо того чтобы, задыхаясь, сгорая на медленном огне, мчаться на тайное свидание, шествуешь по улице, мирно и не спеша, прислушиваешься к дружелюбным беседам прохожих, подходишь к кассе, покупаешь билет, а потом сидишь в зале и смотришь со слезами восхищения, как великолепно танцуют на сцене. Головы у всех ясные, тела не растрачивают энергию понапрасну. Можно заниматься наукой, спортом, всеми видами восточных единоборств. Люди всегда и повсюду вместе. Общество, преодолев раздвоенность, наслаждается общением как танцем. Толстяки не стесняются плавать в бассейне, худышки не боятся раздеться на пляже.

– Ты очень его любишь? – спросила я у Симоны.

В ответ услышала душераздирающий крик: «Да!» И девушка снова отчаянно разрыдалась. Этьен, маленький мальчик, обожающий наши сэндвичи с индейкой, сочувственно посмотрел на Симону. Подошел и похлопал ее крошечной лапкой по руке. Она даже не заметила.

– У тебя вся жизнь впереди, вот увидишь, полюбишь другого, – сказала я.

То же самое говорила подруга моей матери, когда я в пятнадцать с половиной выплакивала свое горе у нее на плече. Тогда я сочла ее старой дурой.

Я отвела Этьена к его столику и утешила как могла.

– Принеси девочке тарелку супа, – попросила я Бена. – Сметану положи отдельно на блюдечко. И прибереги для нее каштановое пюре.

Я проверила, хорошо ли подрумянились куриные печенки, и принялась переворачивать их лопаточкой. Было ощущение, что мне лет сто, не меньше.

Если бы на свете не было любви, желания, секса, Венсан не требовал бы поцелуя в придачу к утреннему кофе.

Тебе кофе?

Если хочешь.

И поцелуй?

Если хочешь.

А что еще?

Все что хочешь.

Если бы я знала, чего хочу!

Накануне Венсан приходил сюда. Вошел через черный ход. От него веяло хризантемами, в волосах застряла ромашка. Он не сразу меня увидел: я стояла позади него и переставляла книги на полке. Так что успела ощутить запах, привыкнуть к его присутствию. Было уже за полночь, и меня заинтересовало, что же он делал после закрытия магазина, дожидаясь окончания работы «У меня». Домой не ездил – иначе вынул бы из волос ромашку; в бар не ходил – от него не пахло сигаретным дымом, и в ресторан тоже – не пахло едой. Он оставался у себя в магазине, подражая мне, своей соседке, пытался понять, как же так можно жить. Наверное, полежал на полу, прямо на влажных, усыпанных лепестками половицах. Потом взял в охапку цветы на плотных стеблях, зарылся в них лицом, погрузил пальцы в оцинкованное ведро, в холодную душистую воду.

Венсан обернулся, услышал мое дыхание. Мне захотелось спросить, что он тут делает. Но ответ я знала. Начала-то все я. Поцеловала его, и теперь он считал меня своей. Для того чтобы все оборвать, мне пришлось бы с ним поссориться. Выгнать его, обидеть. Не говоря ни слова, он обнял меня. Изо рта у него пахло приятно. Коврижкой. Мне понравилось.

Долгий поцелуй. По старательным движениям его языка я догадалась, что Венсану скучно. Чего-то недостает. Я давно поняла, что любопытство играет не последнюю роль в любовных отношениях. Мечтая о поцелуе, о прикосновении к губам, небу, языку другого человека, надеешься, что он станет откровением, истинным блаженством. Но проходит время, ты уже привык, все знакомо, спасибо, а дальше что? Хочется проникнуть в таинственные уголки, ощутить неведомые изгибы, полюбоваться запретным. Глаза – неистовые и бесстрашные первооткрыватели. В нас таится страсть к исследованию. Озарение, которым оно закончится, сулит ищущему телу освобождение. Лично мне всегда хотелось не познать, а узнать другого, но, быть может, это только моя особенность. Нет, не только моя, все мы ищем одного и того же: узнавания, и тот, кто считает, будто все одержимы жаждой власти, ошибается. Венсан тоже хотел узнать меня, и поэтому его рука скользила между моими бархатными брюками и бархатной кожей. Она погружалась все глубже, ощупывала меня, стала частью меня, моей третьей рукой, обещанной Шарлем Фурье. Холодная, пахнущая хризантемами, с длинными ногтями, что слегка царапали там, где я – сама нежность. Слишком смелая. От ее нескромного проворства я покраснела. Теперь я знала о Венсане все, и он тоже все знал обо мне. Больше нам нечего узнавать. Едва соединившись, мы увяли. И если сумеем дойти до конца, в этом не будет смысла, мы ничего не найдем, ничего не утратим. Мы с ним ошиблись. Думали, что плывем в загадочную Индию, а бросили якорь в угрюмой бухте давно открытой Америки.

Что делать с нахальной рукой?

Я не решалась вырвать ее, как сорняк. Надеялась, что она исчезнет сама собой, усыпленная скукой, вынырнет, отделится от меня и вернется к нему, не ухватив ни крупицы правды, чужая рука на чуждом ей теле. Но нет, рука не успокаивалась. У меня не было сил сопротивляться, я деревенела от ее тупого упорства и, чтобы не обескуражить Венсана, сделать вид, что принимаю его ласку с благодарностью, стала думать о другом. О том, чье имя на протяжении многих лет под запретом, имя – ключ к моим чувствам, к моему сердцу, ключ, чья тяжесть в ладони вселяет веру, будто запертая дверь – не препятствие. Безудержная улыбка расплылась на лице неисправимой идеалистки. Октав, октава – чистый интервал, частый, наименее загадочный. Людей не называют Терциями, Квинтами, Септимами, зато… Зато октава превратилась в имя Октав. В его имя. Имя мальчика, ради которого я сожгла все мосты, сломала прежнюю жизнь. И теперь его язык проникал в мой рот. Но не будем забегать вперед.

Октав исчез, и мы о нем позабыли. Гуго прогнал друга, потому что тот его предал, обманул, унизил. Что ж! Жалко, но что я могла поделать? Вместо него появлялись Каримы, Матиасы, Улиссы. Я по-прежнему играла роль добросовестной матери: приветливо улыбалась, принимала, угощала, провожала. Друзья сына хорошо ко мне относились. Считали славной. Хорошенькой. Спрашивали Гуго, почему я такая молоденькая. Кое-кто говорил, что я готовлю лучше его мамы. Мой подросший мальчик передавал мне их похвалы вялым тихим голосом. Я слушала вполуха. Мальчишки меня утомляли. Деятельные, шумные, хитрые, общительные, ловкие, неутомимые вратари, нападающие, защитники, они к тому же катались на роликах и скейте. Я с нежностью и грустью вспоминала тихого Октава, ленивого, беспомощного. Зря вспоминала. Его же выгнали.

Однажды утром я попросила сына рассказать о его друзьях. Надеялась, что доверительная беседа разбудит любовь в моем сердце. С всегдашней своей трогательной откровенностью Гуго перечислил их всех, разложил по полочкам черты характеров и свойства. Ему тогда исполнилось тринадцать, но в отличие от сверстников он не покрылся прыщами: прекрасное лицо эльфа с гладкой нежной кожей лишь слегка осунулось. Его портил только нос, что вдруг вырос и теперь казался непропорционально большим.

– А Октав? – спросила я.

– Что Октав?

– Помнишь, у тебя был приятель в начальной школе.

– Гаденыш!

Глаза у меня округлились, я еще не слышала от сына подобных выражений.

– Ничтожество. Сам ничего не умел, а корчил из себя невесть что. Пудрил мне мозги, а я уши развесил.

– И что же он тебе рассказывал?

– Полный бред.

– А все-таки?

Гуго набычился. Отвечать ему не хотелось. Было стыдно. Но я бы вытянула правду любой ценой, хоть пытками и угрозами, он это понимал, при своем-то уме.

– Рассказывал, что он пришелец с другой планеты, и я верил, – с трудом выдавил Гуго.

Он ждал насмешки, но я даже не улыбнулась, и тогда он продолжил:

– Как-то он пригласил меня к себе. Дом у него тот еще.

– А родители?

– Я ни разу не видел его родителей. Даже прислуги не было. А квартира огромная. На стенах сплошь здоровенные картины, абстрактные. Ужасная мазня. И еще скульптура. Тоже дрянь. Он мне сказал, что живет один, что его инопланетяне прислали к нам… Я, кстати, уже не помню, как называлась та чертова планета. В общем, они его катапультировали, чтобы он собирал о нас сведения. Больше всего мне стыдно, что я ему верил. Записывал разное, писал карточки для его исследований. А он был ноль без палочки. Ты же помнишь! Шнурки себе не мог завязать, ел, как свинья, а я про себя думал: это потому, что он прилетел с другой планеты. Он мне говорил, будто прошел специальное обучение, чтобы стать похожим на нас, и просил ему помочь. Говорил, что это тайна. Мол, если на Земле узнают, кто он, или на его планете пронюхают о дружбе с землянином, ему конец.

Сын на секунду умолк.

– Он, наверное, чокнутый.

Я хотела, чтобы Гуго рассказывал дальше. Но не знала, как его подтолкнуть. Вот бы он описал планету Октава, рассказал о ней поподробнее. Мое сердце затрепетало. Октав, маленький мой! Я вспомнила, как он запрокидывал головенку, как я обхватывала ее ладонями и нежно целовала в лоб.

Разговор с сыном на этом закончился. Мы опять разминулись, наши ущербные отношения не улучшились.

Вспоминая эту сцену, я дивлюсь собственному идиотизму, хотя понимаю, что осуждать отчаяние и страсть бессмысленно. Как бы они ни проявлялись, какие бы ни приводили доводы в свое оправдание – это все внешнее, поверхностное, малая часть того, что неистовствует внутри. Но стоит нам победить эту хворь, мы все забываем и с удивлением смотрим на рубцы, оставшиеся на месте прежних ран. Мы выздоровели. Буря улеглась, по осколкам, что так больно ранили, прошлись несокрушимые подошвы разума, истирая их в пыль. Единый взмах – и нет безобидных серебристых блесток. Лишь две-три затаились в щелке и вдруг засверкали, ожили, когда непрошеный луч солнца случайно выхватил их из темноты. Напрасно дуть изо всех сил, пытаясь воскресить былой огонь, пылинки – не искры. Не знаю, что на меня нашло.

В фильмах, книгах, спектаклях мне нравится появление человека из прошлого. Он ушел, хотя все его любили. И вернулся, хотя все думали, что он умер. Считали, что он добился славы, а он по-прежнему одинок и безвестен. Платонов всегда на виду у меня на полке, как бы я ни переставляла книги. Он первый или последний в ряду, опора для остальных, хотя сам тоже книга, и не самая толстая. Я не знаю, почему мне так дорого это движение, похожее на движение маятника, но возвращение героя – моя любимая тема. Мне кажется, возвращение и есть главная тайна бытия.

Венсан расстегнул пуговицы моей блузки, снял с меня лифчик, притронулся к груди и застыл – залюбовался. Ох, какая долгая пауза. Мне хотелось поторопить его. Я не могла провести с ним всю ночь. Перед походом на рынок поспать бы хоть несколько часов. А он все созерцал мою красоту, не знал, с чем ее сравнить, разве что с розой в саду, нет, просто с ума сойти, до чего нежная кожа… Он медлил в восхищении, и я опять отвлеклась, воображение вновь пришло мне на помощь: вместо застывших рук Венсана ко мне прикоснулись руки прежнего любовника. Неуверенные пальцы Октава дотронулись до моего плеча. Электрический ток пронзил меня с головы до пят. Венсан понятия не имел, откуда вдруг взялась страсть, что толкнула меня к нему. Я опрокинула его на пол. Я готова была проглотить его.

Но на этот раз я грешу излишней поспешностью. Рано говорить о Венсане. Поговорим о далеком прошлом. Мы дома у Мириам, время послеобеденное. Звонок в дверь. Мириам никого не ждала. Смотрится в зеркало в прихожей. В полутьме ее лицо кажется голубоватым. Словно весенний лед. Она говорит: «Да, я застыла в зеркальном льду». Медленно подходит к двери, отпирает замок. Металл ледяной, но ее рука еще холоднее. Открывается дверь, он стоит на пороге. Два года прошло с тех пор, как она в последний раз назвала его вслух по имени. Она узнала его сразу. Хотя он порядком изменился. Ему шестнадцать, он теперь куда выше нее. Хорошо одет, аккуратно причесан. «Добрый день, мадам», – здоровается он с ней. Она долго на него смотрит, не веря своим глазам. Каким красивым он стал, какой у него ласковый, полный лукавства взгляд. Он наклоняется к ней, целует. Губы прикасаются к щеке, Мириам вспыхивает. Жалеет, что надела сегодня старенькое платье, не надушилась, и руки у нее пахнут чесноком. Ей хотелось бы начать день сначала, она бы принарядилась. Речь не о любви – о чувстве собственного достоинства. Она могла бы выглядеть получше, да, могла бы. Когда мальчишки были маленькими, это не имело значения. «Как мило, что ты зашел», – говорит она и заглядывает ему в глаза. Ей интересно, есть ли у него подружка и, если есть, как ее зовут, где они встречаются и что делают, оставшись наедине. Ей все нужно знать, все-все! Но… как узнаешь? «Не стой тут как пень, – говорит она с громким нарочитым смехом и ненавидит себя за этот смех. – Правда, Гуго нет дома…» Имя сына застывает у нее на губах. Она произносит его с трудом и получается что-то вроде «гм». «Я проходил мимо, – говорит он, – и подумал…» Если бы этот мальчик был искренен, он бы закончил так: «Хорошо бы поломать жизнь бывшему другу! Теперь я справлюсь наверняка». Но Октав не искренен. И никогда не был искренним, что поделаешь! Лживость и легкий налет безумия придавали ему особое обаяние. Никто не мог устоять перед ним. Он отправился прямо на кухню. Мириам налила ему апельсинового сока. Сок такой полезный! Долговязому мальчику, совсем незнакомому и такому родному, безусловно, нужны витамины. Мириам посмотрела на часы. До окончания занятий и возвращения Гуго целый час. «А ты разве не учишься в лицее?» Октав не ответил. Таинственно улыбнулся. Он что-то замышлял. Мириам не знала, что именно. Зато Октав прекрасно знал, с чего начать. Поменьше говорить. Смотреть на нее во все глаза. Выжидать. Уходить и возвращаться. Смотреть с мольбой. Так выразительно и нежно. Позвать ее на прогулку. Заполнить пустоту ее дней. Проводить с ней побольше времени. Они вместе ходили в музеи, в кино, в кафе. Все их веселило, ничто не заботило. Они встречались по будням. Райнер был на работе. Он взял в свой врачебный кабинет новую секретаршу. «Для тебя это непосильная нагрузка, – сказал он Мириам. – Тебе нужно отдохнуть». Райнер надеялся, что, побыв дома, она восстановит силы и цвет лица у нее улучшится. Он убедился, что поступил правильно. Прошло недели две с тех пор, как Мириам оставила работу, и щеки у нее, в самом деле, порозовели. Они пылали ярким румянцем, стоило мужу заговорить с ней. Ее давно уже следовало оставить дома. Райнер был очень доволен собой.