Текст книги "Лес. Повесть"

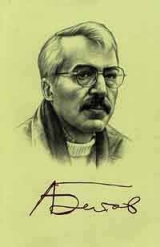

Автор книги: Андрей Битов

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)

Наталья споткнулась, повторившись: жизнь ее закончилась новой встречей с Монаховым. И была она– как бы вся, больше ничего. Монахов одиноко возвышался в пустынности ее жизни…

– А это мне Ленечка подарил…

– Какой Ленечка?

– Ну господи, Монахов! – неторопливо, даже сердито, воскликнула Наталья. – Как ты слушаешь!.. Один есть Ленечка. Ну такой, на утенка похожий, ты видел…

– Как видел? – изумился Монахов.

– На фотографии. Да ты его и живого видел.

– Да нет же.

– Он же в подъезде торчал, когда мы пришли… Ну?

– Не помню. Что ему от тебя надо? – вдруг как-то не так, не тем голосом сказал Монахов и рассердился на себя. Наталья обрадовалась.

– Он меня убьет… – сказала она, с надеждой глядя на Монахова.

– Ну… Так это у вас серьезно?

– Ну да, серьезно… – пренебрежительно сказала она. – Просто он в меня влюблен без памяти.

– Что ж ты мучаешь мальчика, – самодовольно сказал Монахов.

– Я мучаю?! – возмутилась Наталья. – Да я его мать, а он мой сын.

– Вот как, – ухмыльнулся Монахов, – Что ж он тебя убьет?.. Кровожадный какой.

– Да нет, он добрый. Он очень добрый. Патологически.

– Что ж он, простит, что ты мимо него с мужиком домой пришла?

– Дурак ты, Монахов, – рассердилась Наталья. – Твое какое дело. Да я, если хочешь знать, никогда его не обманывала. Я ему сразу сказала, что у меня человек есть.

– Какой еще человек?

– Которого я люблю.

– Кто таков?

– Ты.

Монахов поверил. Так как же это он у нее есть?.. – изумился он про себя. Когда напрочь и навсегда его у нее не было…

– А он что?

– Он не поверил. Когда прямо говоришь, никогда не верят. Люди и врут-то, чтоб поверили. Смешно, он меня преследует и ревнует. Подозрителен чрезвычайно. А скажи ему прямо: «Да не люблю я тебя, иду к другому, другого люблю, только что от другого пришла…»– засмеется счастливый, словно я так шучу, и полезет целоваться.

– Это понятно… – кивнул Монахов.

– Понятно? Тебе понятно?.. Как тебе может быть понятно? Тебя что, не любили когда-нибудь?

– Ну нет… не любили – не то слово… – замешкался Монахов.

– Не любили! Монахова не любили!

– Чему ты радуешься-то? – смутился Монахов.

– А так. Может, ты человек… Может, ты человек, а, Монахов? Может, я не зря тебя люблю. Может, мне удастся еще тебя разлюбить?

– Не удастся, – привлекая ее к себе, сказал Монахов голосом столь неестественным, душным, что на секунду ему стало стыдно. Но она уже не могла этого увидеть.

…………

Наталья была откровенно довольна, смотрела в потолок плавающим взглядом. Пришел черед что-то рассказывать и опустошенному Монахову… Ему нечем было похвастаться, как сегодняшними победами на производстве, – оттенял свою роль. Наталья не слушала и смеялась: то ей казалось, губы его как-то не так шлепают, то ухо его оказывалось не как у людей, не там… Монахов старательно не обижался. Про погибших рабочих она, однако, услышала.

– А дети у них были?

И хотя Монахов сам использовал утром этот довод, но то была непрочувствованная им демагогия, а вот Наталья… Наталья восхищала Монахова. Казалось бы, девчонка, дура… И вдруг такой поворот! Расчувствовался Монахов. Но жертвы опять оказались в стороне от его сознания – пошли в пользу возлюбленной. И про золотозубого услышала:

– Исмаилов? Я его знаю.

– Знаешь? Я у него секретаршей работала. Да нет же, он не злодей… (Монахов успел возмутиться с готовой горячностью.)

– Ну что, вор… – сказала Наталья. – Кто не вор?.. У него семья огромная – семь дочерей…

– Всех надо замуж выдать?

– Вот именно, – сказала Наталья. – Ну а как ты, счастлив?

Не думал он, что она задаст этот вопрос. Думал, что она как бы выше этого, что так она и есть свободна от всего, от чего он сам не свободен… Он немножко расстроился – облачко пробежало по потолку, даже тучка. Все-таки баба… Он решительно пожаловался на неудачу: да, вот так вот, не получается жизнь. Почему-то он считал, что его несчастье устроит ее. Наталья скучно слушала.

– «Горе»… – передразнила она. – Какое это горе! Родители старые – вот горе.

И опять он был поражен ее точностью. Отца у нее не было, а мать умерла как раз пока Монахов страдал от своей личной жизни, за эти три года. Он-то еще думал, где она, почему Наталья так осмелела? Про своих стариков он, однако, не вспомнил.

Наталья прошла к окну– там сбегались сумерки, а в комнате уже было совсем темно. И она долго выглядывала там что-то, в более светлых сумерках.

– Ленечка? – догадался Монахов.

– Нет, – сказала она и как-то решительно стала одеваться. – А ты о нем не смей говорить.

– Это почему же? – насупился Монахов.

– Так… Он очень хороший и умный мальчик.

– Вот как.

– Он знаешь какие стихи пишет!.. – запальчиво сказала Наталья.

«Ну не девчонка ли? – подумал Монахов. – Ребенок».

– Ну!.. – протянул он. – Тебе посвящает?

– И посвящает! – с вызовом сказала Наталья.

– Наизусть помнишь?

– И помню.

– Прочти, – Монахов попробовал ее приобнять.

– Сейчас… Отодвинься.

Приди скорей и убирайся прочь!

К пяти – рассвет наставил свое дуло,

Туман упал, и воровская ночь

Вслед за тобой за угол завернула.

Часы без стрелок – лучший из гербов,

Я попадаю в ватные объятья.

Со словом отвратительным «любовь»

Рифмую пустоту мероприятья.

Не бойтесь! Больше вашего не дам

За эту жизнь. Не надо сдачи…

Монахов рассмеялся:

– Сколько ему лет?

– Восемнадцать.

Монахов засмеялся еще искусственнее и сильнее.

Наталья обиделась:

– Ты ничего не понимаешь! Какое значение имеет возраст! Если хочешь знать, я его всего на четыре года старше. Это ты старик, инженерная душа. А нам нравится.

– Ого! – сказал Монахов. – Я старик?

– Сластолюбивый старик!

Ему вдруг стало скучно, тошно – его настигла кратность бытия: что-то уже было, будто слово в слово, миг в миг, свет тот же… что-то уже было из этого неповторимого. Ни краткой боли, ни короткой обиды – ничего не испытал Монахов, смертельно обижаясь. Он решительно поднялся, поджал губы, с чеканным профилем стал натягивать брюки.

– Ты что? – встрепенулась Наталья. – Ты куда? Ты что, обиделся? Ты же не обиделся, ты что, притворяешься? – точно подметила Наталья.

На эту ее точность Монахову ответить было нечем. Еще безмолвнее завершал он туалет. Он уже вошел в роль, и тем искреннее, чем притворнее.

– Монахов, милый, ну прости! Я не хотела. Я ничего не сказала. Стихи плохие, Монахов! Постой, куда ты! Я не буду. Я не знаю что… Монахов! Монахов, умоляю!

Монахов милостиво позволил себя обнять. Холодный, гордый.

– Монахов, не уходи! Не уходи, прошу!

А Монахову ведь и не к кому было уходить… Он перестал притворяться – и расплылся в счастливой улыбке.

– Не ушел! Не ушел! Ну что это на тебе какие-то тряпки? Ну снимай же! Монахов…

К ночи они вышли на обезлюдевшую темную улицу, и Монахов почувствовал себя на юге. Это чувство он знал и очень любил, как первый в сезоне огурец. Такое чувство, будто попарился и вышел: легко, тепло и уже вечер. После парилки, выйдя даже на мороз, Монахов всегда вспоминал юг. Нельзя сказать, чтобы сейчас он вспомнил о парилке и сопоставил.

– Юг – это юг, – сказал он, глубоко вздохнув.

Звезды усыпали небо, фонари уже погасли, однако было как-то светловато в этой полной ночи. Пахло костерком и каким-то первым сухим цветением. Здесь отцвела рыночная мимоза, готовил свои свечи каштан…

Каштан черемухой покрылся,

Бульвар Французский был в цвету.

Наш Костя, кажется, влюбился…—

пропел Монахов и рассмеялся.

Представляешь, «каштан– черемухой…». Я так в детстве пел. Я ведь здесь был в детстве…

Правда, влюбился? – Наталья счастливо чмокнула его в щеку.

Праздник не кончался. Девушка рядом и именно Наташа. Монахов чувствовал себя так юно! Он жалел, что давно забыл и не испытывал этого. Жизнь… Он чувствовал себя ровно так, как когда-то, на какой-то практике, в какой-то деревне, после танцев… Не молодым он себя все-таки почувствовал, а как молодой. Разница. Эта мысль смутна, как чей-то шорох, какой-то шелест, что-то вспорхнуло, улетело, заскрипели тормоза. «Как юный…» – вздохнул Монахов, прислушиваясь, но, мысли той так и не подумав, как и про баню – не сравнив, не вспомнив, вдруг сказал:

– Слушай, а здесь парилка, в Ташкенте, есть? Здесь парятся?..

Ему только этого до полноты не хватало…

Такая пустая, полная ночь! И тут же– такое обилие запыхавшейся, подбежавшей вплотную жизни, в которую он почему-то сразу верит, что это жизнь, а не какие-то городские шумы: качнулась ветка, сорвалась птичка, прошелестела и осталась позади мысли, неузнанная и непойманная. Никогда он не узнает, о чем только что подумал: это наполняло его счастьем, он вдыхал этот согретый бензиновый воздух со следами запахов одеколонного цветения… Он ничего не видел, и это трепетное «ничего»– жило. А главное– пусто было…

– Наталья! – раздался голос из этой пустоты, и тут же, как привидение, возникла белая рубашка, прямо перед ним. Еще один отделился от ствола, третий, не проявляясь, маячил.

«Господи! как сейчас меня изобьют!..»– без страха подумал Монахов. Вернее, как молод был в нем этот страх, так все запрыгало, ухнуло вниз– такой прилив. Еще больше стало этого рассеянного света полной ночи – так светло! – еще полнее стала тишина и звонче шуршания…

– В чем дело? – грозно и уверенно подумал Монахов, но так сдавленно раздался этот голос, словно не из него. Никто его не услышал.

Бесконечность этого мгновения наконец завершилась.

– Ты, Зябликов? – тут же открыто и легко отозвалась Наталья и шагнула навстречу. Монахов чуть отстал, тактичный.

И когда они остановились, то стали вдруг видны Монахову, как будто под фонарем. Тот что-то ей бубнил сдержанно-грозное. Она отвечала легко, нарочито беспечно. Так все это видел Монахов, проигрывая про себя юношескую, ни разу не осуществленную серию ударов (давно он вот так не сражался!..). Но, что удивило Монахова, это возраст Ленечки – мужик его лет. Приземистый, одутловатый, небритый, почти как с бородой, в мятой, нечистой рубахе и сандалиях на босу ногу. Внимателен был Монахов, наделив от щедрот свое первое впечатление и некоторой симпатией к неудачливому возлюбленному: чем-то он мне симпатичен… Неконкурентная внешность Ленечки (Зябликов, значит, его фамилия, которая вдруг стала в сознании Монахова очень подходить Ленечке, как и внешность, и даже нарушение возраста– углублять симпатию…) так успокоила, что ли, Монахова. Безнадежность шансов соперника… Поймав себя на этом (все-таки все сейчас было в Монахове ускорено и обострено): «Как много в мужиках женского, даже бабьего…»– усмехнулся довольно Монахов.

Наташа приветственно взмахнула рукой и вернулась к Монахову. Ленечка подвинулся к маячившему за его спиной, такому же приземистому, но уже плохо различимому своему приятелю, и оба они отошли к третьему, слившись снова со стволами, пропав.

– Ну? – спросил Монахов.

Видимо, он как-то не так спросил, что-то выдал.

– Испугался? – Наташа засмеялась. – Он же добр, как подушка. Правда, он похож на подушку?

– Без наволочки, – сердито сказал Монахов. – Что ему надо?

– Это же Зябликов! Зябликову всегда одного надо. Спрашивал, нет ли у меня выпить.

– А ты?

– Я сказала, что ему хватит. Он уже под кайфом.

– Что значит под кайфом?

– Ну накурились уже до чертиков.

– Что– опиум? – залюбопытствовал Монахов.

– Ну да, вроде. План. Ты разве не знаешь?

– А чего вы с ним так долго разговаривали? – ревниво спросил Монахов.

– Он про тебя расспрашивал.

– Что – расспрашивал?..

– Нет ли у тебя выпить. Чего ты такой, пыльным мешком стукнутый, не накурился ли сам? Не хочешь ли покурить, предлагал. А я говорила, что нет, не хочешь, не куришь, не будешь… – Наташа вдруг расстроилась. – Хороший ли ты мужик?.. Ну чего ты пристал ко мне?..

– А ты что?

– А я что… Сказала, что замечательный.

– А он?

– Ну, тогда-то что, сказал. Ну чего ты пристал? Тебе-то что?

– Так. Странный он у тебя…

– Почему?

– Другой бы на его месте…

– Почему у меня? – вспылила Наталья.

– Твой Ленечка…

– Это не Ленечка. Ленечка там сзади стоял. Это Зябликов, про природу детские книжки пишет!..

– А я думал, твой Ленечка… – почему-то обрадовался Монахов. – Еще удивлялся, что такой старый… – быстро говорил он.

– Тебе не все равно? – удивилась Наталья. – Нет, ты мне скажи, тебе неужели не все равно? Правда?

Монахов улыбался.

Этот мирный, ласковый бандитизм будил в нем какое-то детское воспоминание, когда тоже вот так оказывалось, что зря боялся, что – наоборот.

– И что Зябликов – тоже хорошо пишет? – усмехнулся Монахов.

Наталья не ответила.

– Ленечка у меня из ящика телеграмму вытащил… – сказала она наконец убитым голосом.

Монахов не понял.

– Ко мне завтра тетка приезжает…

Наутро Монахов обнаружил, что жизнь его необыкновенно осложнилась.

Мать с ним не разговаривала. Ему показалась забавной ее ревность: так сомнительно относясь к невесткам, всегда занимать их сторону в подобных вот случаях. Жена тогда в ее ревности становилась как бы не в счет, и возможная измена не могла ее устроить как месть, а расстраивала как свежая ревность. Так он думал и был не прав. Пришлось ему, однако, заглаживать. Для этого расписал он свои трудовые успехи, которые его так задержали. Отец охотно слушал и кивал: он сталкивался с подобными случаями в своей практике. Мать успокоилась и сказала:

– Значит, ты все свои дела уже сделал?

Это она отметила по существу. Это означало, что оставшиеся дни сын может безвылазно просидеть дома: есть-спать, с мамой наговориться, старика подбодрить. Монахов и тут был тронут: очень ему снова нравились женщины. И мать – женщина. По существу. И вечер он провел вполуха, как бы устав, как бы выложившись весь на работе, потому что все, что воспринимал, каким-то образом сводилось к Наташе: образ далеко не уплывал, – да и радостно было вспоминать. Только вспоминал Монахов опять же не сегодняшний день, а те три или четыре дня предотъездных в столицу, три года назад, когда вот его вот так же все ждали проститься: мать, отец, Катя – первая жена. Очень он тогда маялся у Наташи, все порывался уйти, очень за плечами дом оставался… мучился, а сам не мог никак отойти. Только как же он тогда не сумел ее оценить, Наташу? – вот за что он себя сейчас упрекал, проигрывая в памяти те дни. Как мог так жестоко, так слабо… За домашних своих он себя упрекал тогда, теперь – нет. Теперь он не понимал, как такую-то (ведь так редко с ним бывало, что легко, что и никогда…), как такое-то он тогда упустил…

– Что ты и не кушаешь сегодня совсем?

– Ах, мама… – Так ласков был наутро Монахов, обнял мать, нежный, умиленный. – Моя мама.

– Твоя, твоя! А то чья же? – скороговоркой, весело отозвалась мать.

«Какой дурак! Какие ошибки!» – так восклицал про себя Монахов, совершенно не видя футбола, который вопреки ворчанию отца включила мать для сына, хотя он и не очень-то настаивал. «Мимо своего-то – и проходишь мимо…» Удар! Монахов вздрогнул: мимо. Усмехнулся. Отец, в отместку за переключение программы, рассказывал о космических пришельцах – самая ненавистная для матери тема. Сын вперся в экран и не видел, кивал отцу и не слышал. Мать была счастлива лаской сына.

И тут он понял, что уже опаздывает на свидание… И еще он понял, что попался – перестарался в рассказах о работе.

Что-то внезапное наплел, совсем уже не заботясь о правдоподобии, и когда прибежал, Натальи уже не было. Пометавшись в досаде, он ушел.

На следующий день оказалось, что она опоздала и он не дождался ее, всего каких-нибудь пять – десять минут. Дома у Наташи воцарилась тетя, они бродили по улицам. Наталья молчала. Монахов иссяк. Он вдруг вспомнил, что пропустил звонок жене – они прогуляли условленный час. Ему стало окончательно не по себе: куда девался праздник!.. И как быстро!

Они поссорились. Наталья что-то врала – он возмутился. Она сказала, что у него нет на нее прав. И, сказала она, она не виновата, что им негде встречаться. Монахову нечего было ей предложить.

Тогда она и предложила ему этот коварный план с днем ее рождения.

Монахов согласился, но, позвонив жене и придя к старикам, понял, что это невозможно.

Так, к концу своей командировки, ко дню своего отъезда, Монахов сохранил все три возможности, надстраивая их условиями и оговорками, возвел три шаткие постройки, ни одну из них, однако, не порушив. Вернуться вовремя к жене, задержаться на денек-другой, чтобы побыть с родителями, или, под этими предлогами раздав их по принадлежности, провести два дня у Наташи, почтить ее день рождения. Возможности эти потому и простояли до последнего дня, не рухнув, что были прислонены друг к другу и возводились параллельно. Стоило предпочесть и выхватить одну – рушились до основания остальные. Стоило ли тогда их возводить столь искусно и долго? Почему было сразу не остановиться на одной. Эта неэкономность удручала Монахова. «Расчет на безнаказанность неэкономичен», – сформулировал он с усмешкой. Однако ему по-прежнему хотелось и не хотелось одновременно всего: и оказаться безнаказанным, и побыть с родителями, и оказаться уличенным, и приехать поскорей к жене, и быть поощренным за самоотверженность, и насладиться у Наташи, и быть до конца выведенным на чистую воду наконец.

Эти возможности по мере истощения крайнего срока приобретали прямо-таки мучительную силу, приблизительно равную страсти. Ему казалось, что он не ожидал уже от себя такой силы чувств.

Он все-таки предположил, что, избери он возможность побыть с родителями, то вряд ли с ними побудет, потому что сохранялась в этом случае еще одна возможность. А остаться под их предлогом и не побыть с ними – отвратительно некрасиво. Поэтому, пожалуй, он избрал все-таки возможность третью – она, по крайней мере, рушила две остальные… Он решительно, немедленно собирался в Москву. Чтобы отсечь эти две возможности, надо было лишь позвонить в Москву и предупредить жену о внезапном приезде – это он отложил. Для начала он позвонил Наташе на работу: вот, до последнего думал, что удастся задержаться и быть на ее дне рождения, а теперь– точно– уезжает, да, прямо завтра, никак иначе невозможно, не телефонный разговор. Хотя что нетелефонного, он в этот момент еще не придумал. «Ты что молчишь? – кричал ей в трубку Монахов и как бы злился. – Я тебя слушаю, ты что молчишь?» Вот когда люди не понимают – этого понять нельзя. Вот что злило Монахова. Он уже верил в неизбежность и независимость от него этого принятого решения: ехать. А тут его несправедливо, молча обвиняли в выборе и воле. А он не мог иначе. Вовсе не потому, что ему так хотелось. А – не мог. «Ты что молчишь?» Ответила бы она, что молчит, – что бы он ответил?.. Но она молчала, и, ударив в сердцах по рычагу, Монахов понял, что все еще все три возможности налицо.

Но для мамы-то – он уже улетал. Улетающий Монахов отличался от остающегося особой предупредительностью и снисходительной смелостью всех движений, мужественный род ласкового обращения. Он помогал маме сходить на базар накупить фруктов себе в дорогу, легко нес маме тяжелую свою корзину, приятно возвышаясь на голову над базарной толпою.

И тут он наткнулся на Наташу, почему-то особенно неожиданную после телефонного разговора, почему-то исключавшуюся для встречи на этом вот именно базаре. С нею был мальчик (Монахов сразу назвал его про себя «мальчик»), призывного возраста малый, приземистый, с широкими покатыми плечами и неуклюже длинными руками («Утенок», – тут же вспомнил Монахов). Он все как-то вспархивал вокруг гордо плывшей Натальи (она была чуть выше его или казалась выше), отшатывался, чтобы увидеть, обнаружить ее рядом – тогда смеялся (огромный рот, толстые губы) и был действительно, точно– утенок. Подразумевалось еще, что «гадкий», но хватало вкуса… И все-таки во всей этой очевидной некрасоте, отметил Монахов, было-таки… Очень милый мальчик, подумал он совершенно без всяких оснований, что и было… Мама отвернулась, присматривая миндаль, «утенок» в этот момент состроил кому-то рожу, чтобы посмешить Наталью, – и Монахов скромно и почтительно кивнул ей. Наталья еще выше вздернула голову, то ли кивнула так, то ли, наоборот, так и не кивнула. И устремилась прочь.

– Ленечка! За мной! – властно сказала она приотставшему и потерявшемуся (потому что гримасничал зря – она, оказывается, его не видела…), сразу такому ребенку, Ленечке. И Ленечка радостно, чуть не вприпрыжку, кинулся за ней.

«Какая она все-таки девчонка!» – ласково и грустно усмехнулся Монахов. Но ему стало горячо в груди – как легко ему было не представлять ее себе, расставаясь, настолько, оказывается, он не расстался с нею, когда ее увидел.

– Ах, черт! – пробормотал он, провожая взглядом поспешавшего «утенка».

И мальчик славный…

И, провожая ее взглядом, Монахов ощутил тоскливый укол: ему предстояла жизнь, давно лишенная цвета. Последняя, быть может, краска испарялась сейчас на его полотне. Вон в последний раз мелькнула немыслимая алая юбка– подмела пыль, и нет ее… Как же он опять упустил?! Опять забыл то, что только что понял… А что он понял?.. «Как я мог не видеть ее целых три дня!» – отчетливо понял он.

А она – прекрасно понимала это. «Как же так, Монахов? И не простимся…»– сказала в последний раз. «Как это – не простимся?» – не понял тогда сытый Монахов. «Тетка приедет. Ты уже не будешь со мной…» Только сейчас он понял это ее откровенное, простенькое, ситцевое «простимся» и «не будешь со мной». Он задохнулся: ведь мог видеть и вчера и поза… а завтра – неужели уже никогда?.. Ему так хотелось побежать, догнать, остановить! Так просто ведь…

Он стоял, и лицо его ничего не выражало.

Мать, опередив его, подслеповато щурилась, ища его в толпе и не решаясь еще громко позвать. И это мамино подслеповатое, чуть испуганное и даже раздраженное лицо дано было увидеть Монахову вслед за Наташиным. «Ах, черт!»– бормотал он, нежно беря ее под локоть. И лицо старушки засветилось, как у девушки, все в мелких осколках любви и счастья. Именно вдруг легко было представить Монахову, какая она девушка была, его мама.

«Что же это?.. – влюбленно думал он. – И в жизни однолюба так много женщин: мама, бабушка, дочь…»

Эта странная мысль была самодостаточной.

Если что-нибудь и могло помочь Монахову в проблеме выбора, возбудить в нем инициативу, то этот странный звонок…

Сколь ни был виртуозен Монахов в своем деле, как ни ловко скрутил он свою командировку, однако был наказан за профессиональный перекос: за ним был прислан курьер (телефона у стариков не было) из того самого СМУ, с которым он так окончательно покончил. И на этот раз не сам Исмаилов подобострастно блестел золотыми зубами, а миниатюрный мальчик лет тридцати, в тюбетеечке, как у Исмаилова, с комсомольским значком на скромной курточке, улыбался сладко и нагло – зубами, черными от наса [1]1

Нас – род жевательного табака

[Закрыть]. И именно потому, что ничего подобного Монахов не мог предположить: никакой его ошибки и быть не могло, – его так взволновала эта фраза «в ваших же интересах…», искусно брошенная черным мальчиком, находившимся неизмеримо ниже его по служебному положению (однако у мальчика был домик на окраине и автомобиль «Москвич», о котором Монахов иногда мечтал…); фраза эта так возмутила (но и испугала) Монахова, что он– ехал. (Причем не на черной «Волге», а на трамвае, что странным образом подтверждало обоснованность той же фразы.)

Оказалось… Ничего, впрочем, такого уж страшного не оказалось из того, что с особой силой вообразилось

Монахову (не может ничего быть, а – вдруг…), именно потому, что никаких логических оснований для страха не было. Оказалось: отчасти политика, отчасти хамство, в чем Монахов уже не был ни так силен, ни так умен, как в своей инженерии, но что, в чем он убедился, является предметом не менее сложным, чем наука, но более насущным. По-своему вся эта фигура была не менее увлекательна, чем детектив, но эта должна быть особая проза, не эта. В кратком изложении для непосвященных все это не будет звучать… Был найден параграф договора, формально существующий во всех системах договоров, но никем до сих пор в расчет не принимавшийся, как сугубо неделовой и декларативный. Были обнаружены и некоторые нарушения в системе авторского надзора.

Кое-какие договоренности, существовавшие в устной форме, но не подтвержденные бумагами, были, скажем так, по-своему истолкованы… короче говоря, стройность монаховских заключений была если и не порушена, то расшатана – над всем этим покорпел квалифицированный юридический мозг. Кроме всего этого, и в его, монаховских, выкладках была обнаружена ошибочка, не принципиальная, не опрокидывавшая его выводы в целом, но блеск его экспертизы несколько тускнел. Не мог Монахов предположить, что Исмаилов сам поймал его на этой погрешности – здесь был инженерный стиль и изыск, которого высшей квалификации Монахов никак не ожидал здесь встретить. Тщеславие его было уязвлено больше всего именно этой мелочью, никак самой по себе не ставившей под удар все дело (всему делу угрожала именно ловкость юридической стороны, совсем не взволновавшая Монахова: повод задуматься, насколько волнует нас успех самого дела, а не только наш в нем…). «Кто же этот Эйнштейн?» – думал Монахов, раздраженный и заинтригованный. Эйнштейна не было – был Исмаилов (юноша в тюбетейке черненько улыбался где-то на фоне…). В общем, Монахову «показали». И еще тем показали, что ничем его не шантажировали, не угрожали, не были столь беспощадны к его упущеньицу, как он – к их. Дали понять.

Благодарили, пожимали руку, приглашали приезжать еще. Короче, Монахов хорошо понял, что ни он, ни его заключение не меняют положения вещей, существующего прочно отнюдь не на теоретических основаниях. Он не выполнил того, что от него хотели, и только. Найдутся…

И что самое досадное, может быть, и не хуже разбирающиеся в деле, чем Монахов, если не лучше. И вот еще:;го можно было и не вызывать. И еще больше: он мог л не ехать. Он – приехал. И этим как бы сам указал себе место. «Восток», – думал Монахов.

Тут и раздался этот странный звонок. Секретарша, перезрелая русская женщина, вошла и шепнула что-то Исмаилову, с жалостливым любопытством поглядывая на Монахова (интересно, в какой форме посвящена она в мои неудачи?..). Исмаилов, выслушав, тоже кратко, по-новому взглянул на Монахова, снял свою многоступенчатую трубку и протянул ему:

– Вы ошиблись, наверно… – растерялся Монахов. – Не может быть, чтобы меня… Никто не знает, что я… – Он осекся.

– Вас, – сказал Исмаилов.

– Монахова! – подключившись, застрекотала секретарша. – Я говорю, какого Монахова? – Тем временем Монахов, с приподнятыми бровью и плечом, демонстрировавшими крайнюю степень недоумения, его потенциальную грозность в случае недоразумения, обходил стол и брал из рук Исмаилова трубку. – А мне говорят: начальника из Москвы… – трещала секретарша.

– Монахов, – сказал Монахов несвойственным себе образом: ему было мучительно не по себе: «начальник из Москвы».

– Вы меня не знаете, – раздался в трубке низкий, одновременно странно юный голос, – да это и неважно.

– Алло! Кто говорит?.. – говорил Монахов, зачем-то дуя в трубку.

– Одна ваша знакомая… – «Что за бред?»– подумал Монахов. – Наталья… она просила вам передать, чтобы вы обязательно к ней приехали. Ей надо сообщить вам нечто чрезвычайно важное для вас. Это может угрожать вашей жизни…

– Что за чушь! – воскликнул Монахов, взглядом преследуя секретаршу, бегущую к параллельной трубке. – Кто говорит? Нет другого способа передать мне…

– Она очень больна, – голос звучал глуше, будто трубку вырывали.

– Чем?

– Я не могу больше говорить… – короткие гудки.

– Алло! – Красный, Монахов дул в трубку. И не сразу сообразил, зачем Исмаилов протянул к нему безмолвную короткопалую руку. Исмаилов взял у него из рук трубку и положил на рычаг, как ценную вещь.

Это было нелепо, но в результате Монахов выходил от Исмаилова, чувствуя себя оплеванным. Секретарша провожала его круглым взглядом.

«Ну погоди!» – кипел Монахов; он вышагивал к дому злым, стремительным шагом; он добирался до самого верха и выводил Исмаилова на чистую воду; он выговаривал Наталье как школьнице; он с жесткой иронией обращался к самому себе: дурак, например. Посмеиваясь над иными своими предположениями, никак он не мог, однако, скинуть их совсем со счету: что Наталья действительно больна, или что ему подстроили ловушку ее поклонники – тот же Ленечка, или что Наталья какими-то своими путями узнала о действительно грозящей ему опасности: быть убитым мафией (Исмаилов – глава…), что ее саму захватила эта мафия, однако она нашла способ передать ему на волю… Тут он громко смеялся в голос, не обращая внимания на прохожих, – над собою: мальчишка, кино!.. Если это все Натальины штучки с целью заставить его к ней приехать, то следовало их разгадать и наказать ее, не приехав. Но и в таком случае было в этой настойчивости нечто лестное для Монахова, подтверждение чар… А если это угроза… сердце сжималось от мальчишеского страха, Монахову становилось весело, он воображал, как разнесет всю эту трусливую засаду, а если будет избит, то и это чем-то устраивало Монахова… Во всяком случае, он не струсит, он поедет, он, как (с их точки зрения) дурак, сам полезет головой в мышеловку, не связываясь с милицией, никого не оповещая. Чем страшнее рисовал он себе картины, тем смелее становился. А если это подстроила Наталья, чтобы проверить его смелость?.. Вот вариант, не учтенный им, однако наиболее возможный: проверка на вшивость… Удовлетворение оскорбленного женского самолюбия: мол, он не стоит того, чтобы так уж набиваться…

И вот в этом, последнем, случае, как-то совмещавшем в себе оба первых, Монахов наверняка задерживался в Ташкенте еще на день, чтобы с честью пройти подобную проверку, чтобы все остальные как раз ее-то и не прошли.

Следует в пользу Монахова отметить, что до конца сохранился и рыцарский аспект, пусть маловероятный: что она больна, что ей самой может что-то грозить…