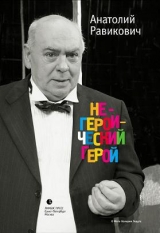

Текст книги "Негероический герой"

Автор книги: Анатолий Равикович

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Наступала зима. В октябре уже было полно снега, а ветер стал еще злее. По примеру старожилов мы стали запасаться продуктами на зиму. Закупили на троих двести килограммов картошки и засыпали их в два огромных мешка. Один – побольше – был наш с Леной, второй – поменьше – Славин. Стояли они в прихожей, заняв почти все место. В прихожей было холодно, и картошка благополучно достояла до самой весны. Еще мы наквасили два ведра капусты и держали их за окном, подвешенными на веревке. Зимой, говорили нам, овощей в городе не бывает. Во-первых, их мало производят, во-вторых, их негде хранить при таких морозах. Зимой в магазинах бывает только мороженая рыба, консервы, крупы и китайские яблоки, невкусные, с очень твердой кожурой. Мясо – очень редко и уходит налево. Помню, первый поклонник, который у меня появился и чем я чрезвычайно гордился, был мясником в магазине. Как-то он предложил мне мясо. Вечером, под закрытие, как он велел, я помчался к черту на кулички на другой конец города в магазин, где он работал, и, зайдя с черного хода, получил от него целую, не разрубленную козью тушу. Она весила килограммов двадцать – двадцать пять. Что с ней делать? Как ее везти домой? В автобус с ней садиться нельзя, меня заберут.

– Коля, – говорю, – что же ты ее не разрубил?

– Да так же удобней нести, – удивился Коля. – На плечо положил и пошел. У меня все так носят.

Вспомнив, что дареному коню в зубы не смотрят, я поблагодарил его, взял тушу и пошел восвояси. Шел пешком до самого дома.

А еще была красная икра. На рынке у нанайцев можно было купить пол литровую банку самодельной икры горбуши или кеты за десятку. Но мы не решались. Глядя на них, на ум приходили мысли обо всех инфекционных болезнях, что мы знали. Начиная с туберкулеза, он был у каждого второго нанайца. Они постоянно кашляли, плевали куда придется и все поголовно, и мужчины и женщины, курили трубки. Про них ходило много анекдотов. Например, такой: «Нанайка идет по берегу Амура и тянет за веревку лодку против течения. А в лодке сидит муж и курит трубку.

– Эй, – кричат ему, – что ж у тебя жена надрывается? Помог бы.

– Да-а-а, – отвечает нанаец, – если я буду лодку тащить, кто о жизни думать будет?»

Мы готовились к очередной премьере – «Доходное место» Островского. Слава Попов играл Жадо-ва, я – Белогубова, молодого чиновника, подхалима и карьериста. Юсова – матерого взяточника и махрового бюрократа, моего начальника, играл Петр Баканов, классический образец комика старого провинциального театра. Очень невысокий, лет шестидесяти, весьма упитанный, добродушный, с приятной улыбкой, с близко посаженными глазами, большим смешным носом, он был похож на Игоря Ильинского, ему подражал и не стеснялся об этом говорить. Он подробно рассказывал, где и какие трюки делал Ильинский, и прилежно их повторял.

– Смотри, – говорил он,– вот какой фортель делал Ильинский с платком в этой сцене.

Это когда мы репетировали сцену пьянки в трактире.

У него были собраны досье на всех знаменитых комиков. Подробнейшая партитура трюков Горин-Горяинова в роли Расплюева. От него же я узнал, что великий Горин-Горяинов, заключая контракт, прилагал к нему список трюков и приспособлений, которые второй исполнитель не имел права использовать. Но мне щедрый Петр Семенович отдавал все бескорыстно. Он был одинок, давно уже здесь жил, привык к этому городу и этому климату и ничего больше не хотел менять в своей жизни. У него была симпатичная двухкомнатная квартирка с настоящей, а не театральной мебелью, лодка с мотором и обширные связи. Играть он давно уже не хотел, но циником не стал и по-прежнему, верный своему долгу, без блеска, честно делал свою работу. На первую репетицию он уже приходил с переписанной от руки ролью и во время чтения периодически делал в ней пометки. Я как-то поинтересовался: «Петр Семенович, а что вы всегда на первой читке пишете в роли?» Он протянул мне тетрадь. В нескольких местах после его реплик было жирно написано «АПЛ».

– Что это?

– Здесь у меня должны быть аплодисменты, – ответствовал мудрый Петр Семенович, знающий публику как облупленную и планирующий аплодисменты на первой читке. – А вот как ты думаешь, почему артисты в Москве и Ленинграде почти не гримируются, а в провинции, наоборот, норовят на рожу и нос нацепить, и усы наклеить?

– Почему?

– А потому что в Москве и Питере артисты редко на сцене появляются, а хотят, чтоб публика их запомнила. Вот они со своим лицом и играют. А у нас ты пять – шесть ролей в сезон играешь и мордой своей к концу сезона сильно утомляешь. Вот и приходится менять лица, чтоб хоть немного разнообразней было. Ну а когда тебя вообще не узнают, это уж высший пилотаж, – учил меня Петр Семенович.

Под его влиянием я придумал себе грим для Белогубова. Во-первых, лысый парик, ну, не полностью, а только огромные залысины с редкими волосами к затылку. Блондинистого цвета. Парики тогда делались не на тонкой шелковой основе – шифоне, как сейчас, а из довольно толстой ткани. Так что между париком и лбом всегда была видна полоса, рубец. Чтобы он был незаметен, рубец замазывался гримом, как шпаклевкой трещина на потолке. Волосы на парике были аккуратно прилизаны набок и свидетельствовали о педантизме своего хозяина. Нос я придумал себе остренький, чуть загнутый вверх. Он подчеркивал глуповатость. Делать его надо было каждый раз заново из гуммоза – это что-то вроде пластилина. Мои смоляные брови безжалостно замазывались бежевым тоном, и в результате всего получалась дурацкая, плоская, как блин, рожа с черными глазами. Можно было больше ничего не играть – грим все сыграл за меня. Вообще-то, такой грим уместен, когда играешь маленький эпизод. Когда же роль большая, когда персонаж не однозначен и меняется по ходу пьесы, этого делать нельзя. Этого я еще не понимал тогда, а Петр Семенович и не знал никогда. Кстати, с этим моим «пластилиновым» носом однажды произошла трагедия.

Я играл простуженным, с насморком, и нос мешал мне пользоваться платком, и как-то, в один момент забывшись, я от души в него высморкался, и мой нос остался в носовом платке. Ничего не заметив, я хотел было продолжить сцену, но радость и веселье публики долго не давали мне этого сделать.

Репетируя и играя на стационаре, мы два раза в неделю отправлялись в район играть спектакли. Выезжали рано, потому что ехать всегда было далеко, километров сто, а то и больше, да по плохой дороге. В нашем стареньком ПАЗике печка была, но слабоватая, в расшатавшиеся окна просвистывал ветер, и ехать было холодно. Ехали в валенках или унтах, поверх пальто и шуб накидывали одеяла или пледы, и обязательно брали с собой большой китайский термос с горячим чаем. А мужчины еще и бутылку с водкой. Автобус трогался, трясясь всем телом, и все, привычно устроившись поудобней, пытались подремать или смотрели просто так в окно, потому что читать было невозможно – здорово трясло. Но для нас, новичков, эти поездки были одним удовольствием. Под ярким-ярким солнцем (а солнце здесь светило больше дней в году, чем в Ялте) сверкала дорога, искрилась белоснежная пелена на деревьях. А когда ехали по прозрачному льду замерзшего Амура, где видно было дно, казалось, что он настолько тонок, что мы вот-вот провалимся и потонем в своих шубах и валенках. Лес дикий, с буреломом, весь белый, ослепительно чистый, без единого следа живого существа, двигался навстречу и пугал тишиной. Потом он вдруг расступался, и неожиданно появлялась изба – начало поселка. Подъезжали к клубу (он же Дом культуры). Кирпичный, но чаще деревянный, бревенчатый сруб с несколькими комнатами, библиотекой и залом мест на сто, со сценой, с белым экраном для кино и обязательным бюстом Ленина перед ним. Закулисных помещений нет. На сцену можно пройти только через зал.

В это время дня в клубе пусто и холодно. Минут через десять появляется завклубом и ведет нас в комнату, где мы будем одеваться и гримироваться: несколько стульев, стол, в углу – печка, еще холодная. Завклубом выходит и снова появляется, уже с дровами в руках.

– Что же вы только сейчас печку затапливаете? Каждый раз – одно и то же, – возмущается помреж.

Мы садимся, не раздеваясь, и смотрим на огонь в печке. Холод жуткий. На часах – три. Спектакль начинается в пять. Женщины, не дожидаясь, когда в комнате потеплеет, начинают, дрожа, разоблачаться от платков и пледов. От пластмассовых стаканчиков с горячим чаем к потолку поднимается пар. Женщины греются чаем, а мужчины, не таясь, разливают водку. Рабочие вносят с мороза сундук с костюмами, и костюмеры начинают раскладывать их по стульям. Сегодня мы играем «Анну Каренину». Не весь роман, а только про Анну и Вронского. Я смотрю на платье Анны с огромным декольте и думаю: «Какое счастье, что я играю Стиву Облонского, во фраке и еще в жилетке». К пяти часам все готовы. Дамам остается только еще раз напудрить грудь и плечи белой пудрой, потому что от холода они посинели. В зале человек тридцать, в основном пожилые женщины с детьми – бабушки с внучатами. Кстати говоря, самые благодарные зрители. Бабушки настолько увлекаются спектаклем, что теряют контроль над детьми, и те расползаются по залу в разные стороны, облепляют сцену, кладут на ее край шапки и варежки и громко болтают. Артисты, привыкшие ко всему, гонят спектакль к концу, но бывает, что кто-то не выдерживает и просит бабушку следить за своим ребенком, который ползает уже по сцене. Та спохватывается и, стащив дитя со сцены, награждает его парой подзатыльников. Для меня было непонятно, зачем мы ездим так далеко играть спектакль для тридцати человек – это не выгодно. Но мне объяснили, в чем выгода: у поселкового клуба есть деньги на культурные мероприятия. Безналичные. Если он их не истратит, деньги пропадут, и на следующий год он получит значительно меньше. Вот директор клуба и заключает договор с театром, оплачивает наши поездки, и ему совершенно наплевать, придут зрители на спектакль или нет. Мероприятие состоялось, галочка поставлена. И нашему начальству тоже наплевать, будет публика или нет. Деньги перечислены, план выполнен. Крайними здесь были артисты: ехать зимой в мороз в разбитом автобусе за сто с лишним километров, надевать «голые» платья, гримироваться. И для кого? Для пары десятков бабушек, которые пришли, чтобы не скучать дома. У них никогда не возникало мысли: зачем вообще переодеваться, приклеивать носы, бороды? Ведь никто в зале понятия не имеет, кто такая Анна Каренина, когда она жила, а тем более – как она была одета. Артистки, пусть не очень талантливые, не всегда трезвые, свято (не могу подобрать другого слова), свято исполняли свой долг, служили искусству. Ради этого одного надо было съездить в Комсомольск-на-Амуре, ибо больше нигде я этого не видел.

Иногда мы со своими спектаклями ездили в лагеря, где сидели заключенные. Помню одну поездку в лагерь, где отбывали сроки осужденные за тяжкие преступления. По дороге случилась авария, и, пока чинили машину, мы вышли из автобуса и грелись у костра. Уже затемно подъехали к воротам. Пошел снег, и прожектор на вышке освещал довольно мрачную картину: в ночи, через пургу, проглядывал забор с колючей проволокой и вышки с часовыми. На проходной нас попросили выложить все документы, деньги, значки и часы. Объяснили: во-первых, могут украсть, во-вторых, у нас такие умельцы, что из металлического значка, к примеру, могут сделать заточку острую, как бритва. Если будут предлагать всякие поделки в обмен на сигареты, не соглашаться – это не разрешается. Сбившись в кучку, мы проследовали в клуб – большой бревенчатый дом – и вошли в просторную комнату. В ней топилась печь, и было тепло. Пахло сосновыми дровами. У печки на корточках сидел человек кавказского вида и следил за огнем. На наш приход он никак не отозвался и продолжал возиться с дровами. Одной руки у него не было выше локтя.

Через некоторое время возникла проблема: как быть с туалетом. Решили, что мужчины будут выходить на улицу в клубный нужник, а дамам принесут ведро и повесят занавеску. Я вышел на улицу. Пурга продолжалась, тускло горели редкие лампочки. Нужник находился рядом. Открыв дверь, я замер на месте: из темноты на меня смотрело множество красных глаз каких-то невидимых чудовищ. Я не сразу сообразил, что это не глаза дракона, а кончики горящих сигарет. Но веселее мне от этого не стало. Я захлопнул дверь и побежал обратно в клуб, где потребовал принести еще одно ведро.

– А что они там делают, в туалете? – спросил я у однорукого кавказца.

– Они раньше пришли, чтобы место занять, а на улице холодно, вот они там и греются, – не глядя на меня, сказал кавказец.

Я решил продолжить разговор и задал еще вопрос:

– А вы за что сидите, если не секрет?

– Сто пятьдесят шестая, часть вторая. – Он замолчал снова. Он, видимо, полагал, что все должны знать про сто пятьдесят шестую статью, часть два, но я не знал. Поэтому я вежливо, но настойчиво еще раз спросил:

– Простите, а что это за статья?

– Кровная месть. Убийство с особой жестокостью, – очень буднично сказал он.

Первый раз в жизни я видел так близко настоящего убийцу. Нет, не солдата-фронтовика, нет, тут другое. Тут, видимо, особый склад натуры. И я стал исподтишка его разглядывать. Очень густые волосы, брови, усы, щетина, чернющие глаза с неподвижным взглядом. О встрече с ним на узенькой дорожке не могло быть и речи.

– А из каких вы мест? – после длительной паузы снова стал я его пытать.

– Азербайджан. Нахичевань.

Я понимал, что ему, наверное, неприятны мои вопросы, но любопытство меня подстегивало, и я его все-таки разговорил. И вот что узнал. Он деревенский. Убил «кровника», сел на большой срок. Попал в «сучий» лагерь. «Суки» на воровском жаргоне – это заключенные, выполняющие требования лагерного начальства. То есть, попросту говоря, они выходят на работу. А настоящий вор никогда не работает, даже в лагере. Воры ненавидят «сук», и те платят им той же монетой. И когда большому лагерному начальству начинало казаться, что лагерь стал слишком большим и от этого хлопот стало слишком много, они уменьшали его очень простым способом. Два лагеря, «сучий и воровской», сводили в один, охрана выходила, становилась вдоль ограждения с внешней стороны и наблюдала, как зэки резали друг друга. Когда популяция уменьшалась путем естественного отбора до нужных размеров, охрана вмешивалась и возвращала уцелевших на место. Али, так звали этого парня, – попал в такую вот заварушку. Во время драки ржавой заточкой ему проткнули руку, началась гангрена, и его земляк азербайджанец отпилил ему руку, потому что хирурга в лагере не было. Наркоза тоже. Его оглушили ударом по голове, а после «операции» зашили рану простой ниткой с иголкой. Он выжил, конечно, чудом. Потом его, безрукого, перевели с тяжелых работ сюда в клуб уборщиком. Я смотрел на него почти с ужасом. Как человек мог все это перенести? Как это вообще могло быть в стране, строящей счастливое будущее для всего человечества?

Начался спектакль. В забитом до отказа зале было душно. И в его полутьме блестели потные лица заключенных и их металлические зубы, когда они смеялись. Смеялись они на удивление много – спектакль их захватил. Правда, мне показалось, что они больше симпатизируют отрицательным персонажам, а не честному Жадову.

А когда в первом акте Вышневский произнес фразу: «Не пойман – не вор», зал оглушительно грохнул, а потом началось братание, как будто наши выиграли чемпионат мира по футболу.

И так дни шли за днями. Мы обжились, завели кота – общего на всех троих. Жили очень скромно, копили деньги для поездки летом на запад на самолете. Свободного времени практически не было: утром – репетиции, вечером – спектакли. За «Доходным местом» последовали «Колесо счастья» братьев Тур, «Ромео и Джульетта» Шекспира, «Станция» Дворецкого. Я работал с упоением. Сам придумывал роль, грим, костюм – настоящая актерская вольница. Белов не вмешивался. Вообще его роль как режиссера заключалась только в том, что он, сидя на стуле и уткнувшись глазами в пьесу, подсказывал артистам текст. Артисты сами привычно договаривались, кому куда пойти, откуда выйти, чтобы не столкнуться лбами. Сам Белов был славный человек, хотя внешне выглядел устрашающе: нос крючком, тяжелая нижняя челюсть выдвинута вперед, при этом рот маленький и похож на куриную гузку. И наконец совершенно лысый, без единой волосинки, какой-то полированный череп. Он как-то рассказал, что в молодости, еще студентом, дружил с каким-то подающим большие надежды физиком, изучавшим влияние электроволн на развитие волосяного покрова. И ученый друг уговаривал его, Белова, принять участие в эксперименте, который должен был раз и навсегда решить проблему облысения человечества. Белов, у которого, как он утверждал, были прекрасные каштановые волосы, отказывался. Но друг настоял. И после эксперимента у Белова выпали все волосы на голове и исчезли брови.

Так вот Евгений Николаевич Белов бился за каждый рубль актерской зарплаты, клянчил у директоров заводов путевки для нас в Дома отдыха. Старался спланировать так, чтобы отпуск был подлиннее. Спустя много лет я навестил его в Доме ветеранов сцены в Ленинграде. Мы обнялись и даже всплакнули. Пусть земля ему будет пухом.

Иногда на наши спектакли писались рецензии. Было странно видеть свою фамилию, напечатанную в типографии. Возникало приятное ощущение, что ты настоящий артист, о котором уже пишут в газете. И, как у настоящих артистов, появились поклонники и поклонницы. На премьеры женщины дарили какой-нибудь сувенир, книгу, мужчины – бутылку коньяку или популярного кубинского рома. Цветов в этом городе тогда не было. Все эти ребята за редким исключением были ленинградцы. Приблизительно одного с нами возраста, они скучали по Питеру и прилепились к нам. Они ждали нас после спектакля, провожали, болтали. Одна из них, врач-хирург, была очень хорошенькой, и я, грешный, подумывал, не завести ли мне с ней роман. Но так и не завел.

Совершенно неожиданно, уже ближе к весне, приходит мне повестка из военкомата, где меня извещают, что я как гражданин призывного возраста должен пройти медкомиссию на предмет воинской службы. Я не знал, смеяться мне или плакать: начать успешную карьеру и загреметь в армию! И где? Здесь, в медвежьем углу, где даже офицеры не выдерживают и стреляются! Я принес эту повестку в театр, и Евгений Николаевич поклялся, что в обиду меня не даст, – он сейчас же идет в горком партии добиваться для меня брони. И чтоб я ни о чем не беспокоился.

– Медкомиссию пройди, – сказал он, – а дальше уже моя забота.

Медкомиссия расположилась у нас же во Дворце культуры, в фойе, где по периметру были расставлены столики, и сидели врачи в белых халатах. На столиках стояли картонки с надписями: окулист, терапевт, лор, хирург и т. д. Нам приказали раздеться полностью, до адамовой наготы. Зачем? Зачем надо глазнику или лору, чтобы вы были без трусов? Думаю, для того, чтобы унизить, выбить из тебя чувство собственного достоинства, сделать просто куском мяса. В армии ты нужен именно таким.

Мы, человек пятьдесят, разделись и стояли, держа в одной руке свою медкарту, а другой – стыдливо прикрывая «пасхальный реквизит». Появился лейтенант в форме, с хорошей выправкой и приказал построиться. Мы стояли голыми перед ним, одетым и красивым, и нам было стыдно неизвестно за что. Но, как заметил Ф. М. Достоевский, «ко всему-то подлец-человек привыкает». И минут через сорок мы уже вполне привыкли к своей наготе, просто перестали ее замечать, расслабились и чувствовали себя скорее нудистами на пляже, чем призывниками. Мне осталось обойти еще два столика. Свободным и легким шагом, помахивая медкартой, я направился к хирургу. Доктор что-то писал, склонившись над столиком.

– Здрас-с-сте, – сказал я, дурачась, голосом светского волокиты.

Доктор поднял голову, и я увидел, что это был не мужчина, а женщина. Более того, это была моя поклонница Аня Чернышова, за которой я собирался приударить. Она смотрела на меня и становилась пунцовой. А у меня в голове вертелась одна мысль: «Что лучше, прикрыться медкартой или не прикрываться, как будто ничего особенного и не происходит».

– Простите, я вас не узнал, – извиняясь за свой легкомысленный тон, произнес я.

– Нет, нет, это я временно здесь, иногда просят помочь, – невпопад сказала Аня. Потом, видимо, она взяла себя в руки и, нахмурив брови, строго сказала:

– Повернитесь, нагнитесь, раздвиньте ягодицы. Кишка не выпадает?

Далее с тем же злобным от смущения лицом она решительно засунула свой палец в перчатке мне в задницу и покрутила там, ища грыжу.

Больше мы не сказали друг другу ни слова. И вопрос о романе отпал сам собой.

А освобождение от призыва, как и обещал мне Евгений Николаевич, уже лежало в папке председателя медицинской комиссии.

Венцом первого сезона стала постановка в театре новой пьесы Николая Погодина «Третья патетическая». Хотели сделать спектакль как нельзя лучше, и этому способствовало несколько обстоятельств. Во-первых, городское начальство ждало приезда очень высоких чинов из Москвы, обеспокоенных событиями в Китае, «культурной революцией» и нашей готовностью к возможным событиям. Во-вторых, у нас был официально разрешенный спецкомиссией ЦК исполнитель роли В. И. Ленина. Это была большая редкость. Очень многие областные, да и столичные театры не имели права показывать Ленина, Сталина и еще несколько исторических личностей, потому что у них не было специально утвержденных на эти роли артистов. А в нашем маленьком, непросыхающем театре он, представьте себе, был. И звали его Денисов Павел Семенович. Как он попал сюда, было неясно. Хотя что тут неясного? Пил Павел Семенович. И делал это очень целеустремленно, можно сказать, по-ленински. Вот и заканчивал свою карьеру на краю света. Лет ему было под шестьдесят. Лицо, то есть рот, нос, глаза, брови, даже лысина – абсолютно ленинские. Рост, высокий голос довершали сходство. Приклеить усы, бородку и все – иди и играй. Но Павел Семенович не искал легких путей. После репетиций он запирался с гримером у них в комнате и что-то обсуждал. Как-то, встретив его выходящим из гримерки, я спросил:

– Павел Семенович, а что вы там делаете? Вы же так похожи.

Павел Семенович очень серьезно ответил:

– Да нет, все не так просто. Мы ищем оттенок рыжины волос по историческим источникам. – И прошел дальше.

Я посмотрел ему вслед и обратил внимание, что и ходит Павел Семенович не совсем так, как раньше. Видимо, образ уже начал проклевываться, причем с ног.

А директора нашего вместе с Беловым вызвали в горком и спросили:

– Чем мы вам можем помочь, говорите.

И директор с Беловым воспользовались моментом.

Во-первых, все оформление было новым, сделанным специально к этому спектаклю, а не из подбора, как обычно. Во-вторых, они пробили новую световую и звуковую аппаратуру, что было немыслимо дорого. Договорились, что для массовки военные выделят сто человек солдат или матросов. Кроме того выбили разрешение для использования в спектакле единственного в городе рояля фирмы «Стейнвей», стоящего в музыкальной школе. Была разослана масса приглашений на премьеру. Ждали десант критиков из Москвы. Я играл художника Кумакина, попавшего под тлетворное влияние буржуазного искусства. И вот он настал, день премьеры! День триумфа маленького, никому доселе не известного театра из Комсомольска, ставшего в одночасье вровень с великим Московским Художественным театром. Ибо в это же время на их площадке впервые в истории был воплощен могучий образ бессмертного В. И. Ленина в пьесе Н. Погодина «Третья патетическая». Именно так мы воспринимали грядущие события.

Зазвучала музыка, естественно «Третья патетическая» Бетховена, и публике предстала новенькая с иголочки декорация. Она изображала цех завода, в который должен был приехать Ильич, на первую после покушения на него встречу с рабочими. Декорация поражала не только новизной, но и размерами и, главное, претензией на современную театральную моду.

Она представляла собой решетку из блестящих стальных труб, высокую, до самого потолка, с легкими лесенками внутри. Этакий конструктивизм в духе двадцатых годов. На первом плане у рампы – двое молодых рабочих расстилали красивый ковер для Ленина и вели разговор, что вот сейчас они увидят живого Ленина, и это останется в их памяти на всю жизнь. Их мало кто слушал. Но вот снова зазвучала музыка, и все пространство сцены, вся решетка снизу доверху заполнилась людьми. Рабочие и крестьяне стояли в разнообразных позах с красными знаменами и лозунгами в руках, революционные матросы и солдаты – с винтовками и пулеметными лентами на груди. Как они оказались на заводе и почему с винтовками, когда Гражданская война уже кончилась, было неясно. Как было неясно, почему здесь находятся крестьяне с котомками за плечами. Но все это было не важно, потому что появился Ильич.

Он возник на самом верху металлической решетки, почти упираясь головой в падугу. Эту мизансцену придумал художник и яростно защищал ее от попыток Белова опустить Ленина этажом ниже.

– Это невозможно! – кричал он Белову, – это же разрушит всю композицию.

Белов сдался. В результате, первые шесть рядов видели Ильича целиком, а каждому следующему доставалось все меньше и меньше от его монументальной фигуры. А с балкона были видны только ноги от колена и ниже.

Возникший Ильич вскинул руку и громко крикнул: «Здравствуйте, товарищи!» Зал откликнулся грохотом откинутых сидений и оглушительными аплодисментами вставшей в едином порыве публики. Все это время Ленин недвижно стоял, протягивая кому-то свою кепку, остальные участники спектакля, замерев, смотрели на него с немым обожанием. Когда пароксизм восторга закончился, публика стала потихоньку садиться. Но тут Денисов-Ленин снова выбросил руки вперед и снова заорал: «Здравствуйте, товарищи!» Все снова вскочили, недоумевая, чего это вождь здоровается дважды. Овация столь же бурно повторилась, а Павел Семенович, не выходя из образа, повернул голову и, по-ленински картавя, истерически спросил у стоящих рядом: «Что я говорю?» Его заклинило от волнения, и, кроме «здравствуйте, товарищи», он ничего не помнил. Ни слова. Все стали тут же шепотом ему подсказывать, но слова сливались в сплошное шипение, и он не мог ничего разобрать. И тогда, чтобы прервать затянувшуюся паузу, он поздоровался с публикой в третий раз. В зале стали переглядываться. Назревала катастрофа. Но, к счастью, текст вернулся в голову Павла Семеновича так же неожиданно, как и выскочил, и он, радостный, что сам его вспомнил, поведал рабочим, крестьянам, революционным матросам, что он после покушения выздоравливает и продолжает работать. Спектакль покатился дальше уже без происшествий до самого антракта.

Но беда не приходит одна. Во втором акте игралась центральная сцена спектакля: к Ленину в Горки приезжает сестра чекиста, приговоренного за воровство к расстрелу. Она умоляет Ленина пощадить ее брата, чистого юношу, как она говорит, проигравшего тем не менее в карты казенные деньги.

– А почему я должен пощадить человека, предавшего революцию? – спрашивает Ленин.

– Я взываю к вашей доброте, – отвечает сестра. – Разве не так? Ведь Ленин добр?

– Ленин добр? – задумывается Ленин. И дальше идет длинный монолог о том, что такое добро, зло и что настоящее добро, пролетарское, жестоко, но справедливо.

На пустой сцене, украшенной только черными под бархат кулисами, стоял знаменитый белый рояль «Стейнвей», взятый напрокат из музыкальной школы. По обе его стороны стояли Ленин и сестра чекиста. Прожектора выхватывали из темноты сцены только их фигуры и рояль. Скупо и красиво. Начался диалог. Рыдая, сестра сказала свою реплику: «Ведь Ленин добр», – и с надеждой посмотрела на Ленина. Ильич, прищурившись, выслушал ее и энергично произнес: «Ленин добр». При этом на слове «добр» он сильно мотнул головой, и из его рта выпрыгнула верхняя челюсть и упала на полированную крышку рояля. Павел Семенович сделал руками несколько быстрых шлепков по его поверхности, пытаясь настигнуть ускользающую челюсть, но не смог и остался лежать на рояле с вытянутой в отчаянной попытке дотянуться до беглянки рукой. Не хватало всего нескольких сантиметров до бесстыдно сверкающей посреди концертного рояля челюсти Ильича. Все замерло. Не слышно было даже дыхания полутысячного зала. Все решали дилемму: чья челюсть выпала – артиста Денисова или вождя мирового пролетариата В.И. Ленина. Если Денисова, то это просто забавная накладка, о которой можно будет завтра весело рассказать друзьям. А если нет? Если это провокация? Значит, надо будет сигнализировать куда следует и, желательно, первым. Наконец Павел Семенович очнулся, принял вертикальное положение и, засунув руку за борт пиджака, чуть изогнувшись в сторону, быстрыми шажками отправился вокруг рояля. Дойдя до выемки, где обычно стоит певец, он наконец дотянулся до челюсти, тихо, но вполне внятно сказал: «Блядь» – и засунул ее в рот, стоя спиной к залу.

Любопытно, но на следующий же день появилась рецензия, явно написанная заранее, где очень хвалили спектакль и особенно «удивительно проникновенное исполнение артистом Денисовым сложнейшей сцены в Горках, где гений Ленина показан во всей своей интеллектуальной мощи».

Первый наш сезон в Комсомольске подходил к концу, и в марте, когда зима чуть отступила, мы отправились обслуживать железнодорожные станции. Железная дорога выделила театру четыре вагончика. Они служили нам и гостиницей, и столовой с кухней. Беда была только в том, что вагончики эти были летние и очень старые. К тому же в них не было туалетов. И не было электричества. Зато были буржуйки, по две на каждый вагончик. Днем их беспрерывно топили, и было вполне сносно, но ночью, когда топить переставали, вагон мгновенно промерзал, как консервная банка. К неудобству быта можно было отнести и участие наших вагончиков в маневрированиях. Паровоз доставлял нас на станцию и ставил на какой-нибудь запасной путь. Когда возникала необходимость этот путь освободить, к примеру, под формирующийся состав, нас цеплял маневровый паровозик и отвозил куда-нибудь на другой, незанятый путь. Но могли согнать и с этого места. Железнодорожников раздражало, что мы путаемся у них под колесами, и они мелко пакостили. Любимым способом развлечения был такой. Паровоз подлетал к нам на приличной скорости и, не тормозя, врезался в наш состав. От удара вагончики едва не подпрыгивали, и все, что в них находилось, взлетало и падало. Однажды артиста Тарасова, спящего на верхней полке, от удара сбросило на противоположную полку, но уже нижнюю. Самое удивительное в этом цирковом трюке было то, что Тарасов при этом даже не проснулся. Правда, злые языки утверждали, что причиной этого было не мастерство машиниста, а большое количество выпитой артистом Тарасовым водки.