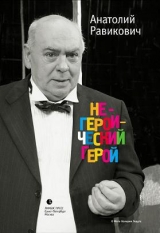

Текст книги "Негероический герой"

Автор книги: Анатолий Равикович

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

– С удовольствием.

– Тогда я вам занесу сценарий.

Мне показалось, что роль не совсем моя, но это не имело значения – режиссеру видней. В назначенный день я являюсь на пробу. В гримерной сидит Николай Губенко, его тоже вызвали пробоваться – на Ивана Лапшина. Мы познакомились, даже пробежали пару раз сцену. Появляется Герман. Мы, как водится, целуемся как старые однокашники и после быстрого обмена репликами:

– Ну как? Все нормально?

– Нормально. – Идем в павильон. К съемкам все готово. У Германа даже для проб и декорация, и костюмы, и реквизит тщательнейшим образом отбираются, чтобы соответствовать эпохе и среде. Смотрю на старые помятые латунные чайник и лампу, столовые приборы, тронутые ржавчиной, потертую скатерть – все подлинное. Начинается съемка. Я стараюсь, но через некоторое время начинаю замечать, что Леша главным образом занимается Губенко. А я как бы остаюсь в стороне. И снимают странно: камера все время смотрит в лицо Губенко и в мою спину, когда мы разговариваем. Обычно сцена, диалог снимаются дважды, так называемой «восьмеркой». Сначала – лицо одного актера, спина другого, потом – наоборот. И монтируется. А здесь – только в сторону Губенко.

– Леша, – говорю, – а что я все время спиной?

– Да ты что? – говорит Герман. – Ты просто не видишь, камера тебя берет. Все нормально.

Ну, нормально так нормально. Тепло прощаемся, и с некоторой надеждой на благополучный исход еду домой в хорошем настроении. На Фонтанке, недалеко от дома, встречаю Киру Ласкари, брата Андрея Миронова, человека замечательного: балетного артиста, балетмейстера, драматурга, бабника, самого остроумного человека из всех встреченных мною за всю жизнь.

– Куда, откуда?

– С Ленфильма, – отвечаю я неопределенно, боясь сглазить.

– Понятно, – говорит Кира. – Знаешь, Леша Герман начинает картину? Вчера приезжал Андрей, подписал договор.

У меня в груди что-то екнуло.

– А кого он будет играть?

– Герман его уговорил сыграть своего отца. В сценарии он выведен журналистом. А у тебя что?

– Да так…

Я не мог опомниться от услышанного и, что-то промямлив, попрощался.

Все встало на свои места. И то, что меня снимали в спину, и безразличие Германа. Но как же он мог? Товарищ, однокашник, сам натерпевшийся и униженный киношным начальством, годами сидевший без работы, как он мог так цинично меня использовать? Ему нужно было попробовать Губенко – и больше ничего. Ему было абсолютно наплевать на меня, мое самолюбие, мое время и мои надежды. Таковы у нас нравы в кино и в театре – они развращают даже лучших.

Николай Павлович Акимов был человеком уникальным. Начинал он во времена Мейерхольда, Вахтангова, Таирова. Он был выдающимся театральным художником и самобытнейшим режиссером. Правда, родился он не в свое время. Советская власть мордовала его всю жизнь – слишком уж он был индивидуален, ироничен, прихотлив и изыскан для нее. Ставили в вину, что он творил не для масс, а для избранной аудитории. Первый же его спектакль вызвал грандиозный скандал. «Так же нельзя ставить Шекспира, это не Шекспир», – ругались критики, как будто существуют правила, как его надо ставить. Но, честно говоря, его «Гамлет», поставленный в Вахтанговском театре, был действительно не для слабонервных. Во-первых, главную роль играл комик, а не трагик, очень толстый и смешной артист по фамилии Горюнов. Он стал широко известен после фильма «Вратарь». Горюнов бегал по сцене с ночным горшком на голове, гудел в него и всех пугал. Акимов был великим провокатором, таким и оставался всю жизнь. Он дружил с Зощенко, Шварцем, Ахматовой в самые тяжелые для них времена. Когда их шельмовали, он оставался верен дружбе и не переходил на другую сторону улицы, как это делали другие. Набрав курс театральных художников в институте, он приютил у себя многих талантливых молодых художников, выгнанных из Академии художеств, училища Мухиной за формализм, абстракционизм и другие отклонения от социалистического реализма. На факультете, которым руководил Акимов, учился Эдуард Кочергин, впоследствии главный художник БДТ. На его курсе было много ярких индивидуальностей, в том числе и Олег Целков, знаменитый ныне художник, живущий на Западе. С ним я был довольно хорошо знаком. Он производил впечатление человека без царя в голове – живой и непосредственный, как мальчишка. Его вышибли из Мухи за абстракционизм. Он снимал комнату в коммуналке на Моховой, недалеко от института. Меня трудно назвать педантом, но то, что я увидел у него дома, впечатлило даже меня. Если двумя словами: все валялось везде. Вперемешку. Стулья, рубашки, стаканы, носки, книжки и так далее. На стенах висели картины – некоторые на бумаге, а которые и на холсте. Причем, не вставленные в рамки, они скручивались по углам. Я задержал взгляд на одной, написанной маслом: на черном густом фоне – сиреневое пятно.

– Нравится? – спросил Олег.

– А что это?

– Автопортрет в дезабилье, – любуясь картиной, сказал он. – Хочешь, подарю?

Я поспешно отказался – не хватало мне эту мазню нести домой. Сейчас уже я бы не отказался от подарка. Нет, я не стал лучше разбираться в живописи, но если прикинуть, сколько эти «сиреневые кальсоны» стоили бы сейчас…

Как-то я присутствовал на вечере Акимова, где он рассказывал о своих впечатлениях от поездки в Америку. Впрямую он не хвалил Америку, но получалось, что у них все не так уж плохо.

– А каково там положение актеров? – строго спросила дама из кабинета марксизма-ленинизма.

Николай Павлович на секунду задумался, потом сказал:

– В Америке положение плохого артиста очень плохое.

В другой раз на вопрос, что для вас артисты, он изрек: «Артисты – это дети. Но это сукины дети».

У меня дела в институте довольно долго шли неважно. В этюдах с воображаемыми предметами я ничего не мог вообразить. А Константин Павлович настаивал, что надо предмет ясно увидеть во всех подробностях, а затем уже с ним манипулировать. Но у меня ничего не получалось, так что эта тема «просвистела» мимо, никак не приблизив меня к профессии. Дальше пошли этюды со словами. Я выходил на площадку с одной мыслью – скорее бы все это кончилось. Мне было неловко, стыдно, я не понимал, зачем это все, и подумывал об уходе из института вообще. Помог случай.

Юра Иванов, тот самый, что ел булку с вареньем, делал этюд под названием «Бессонница». Он изображал человека, который крутится на кровати и так и этак, чтоб заснуть. Пробуя, то книжку почитать, то выпить валерьянки – ничего не помогает. И наконец к нему приходит долгожданный сон, но, вот беда, – как только его глаза закрываются, так какая-то подлая мышь начинает скрестись в углу. Он только прогонит ее, а она уже в другом углу – и опять скребется. Юра и слова к этюду придумал: «Черт бы тебя побрал!» Каждый раз, когда он вскакивал с постели прогнать мышь, он говорил: «Черт бы тебя побрал!» – и ни слова больше. Когда пришло время показывать этюд Хохлову, Юра попросил меня подыграть ему – поскрестись мышкой. И вот Юра показывает свой этюд Константину Павловичу, а я бегаю за задником то в левый угол, то в правый – скребусь. Минут через десять я подумал, что этюд у Юры скучноват и надо бы ему закругляться. Действительно, он ложился, тут же вставал, шел в угол и, наклоняясь к полу, говорил: «Черт бы тебя побрал». Потом все опять повторялось, но уже в другом углу: «Черт бы тебя побрал». Видно, не только мне этюд показался длинноватым, потому что Константин Павлович вздремнул ненадолго, а очнувшись, сказал:

– Спасибо, Юра.

Юра остановился, а я, не поняв, что все уже кончилось, продолжал скрестись.

– Мышка, мышка, спасибо, выгляни сюда, – уже громко сказал Константин Павлович, и я выглянул. Поскольку Константин Павлович просил выглянуть мышку, я и появился, изображая мышку: съежившись, я осторожно высунул глаз и нос из-за кулис и понюхал. Все грохнули. Смеялся даже Константин Павлович. Мне было приятно, но я не очень понимал, что их так рассмешило.

– А знаете что, Толя, сделайте-ка этюд по картине Репина «Курсистки», – внимательно глядя на меня, предложил Константин Павлович.

Сюжет картины, мне дотоле неизвестной, был прост и понятен. Два молодых человека, студенты, переглядываются и кокетничают с двумя милыми девушками. Те делают уроки и тоже поглядывают через окно на студентов. Это было так похоже на нас, на нашу студенческую жизнь, что мы на лету сочинили не один, а даже несколько этюдов. И все получалось как-то удивительно легко и весело. И когда я играл этот этюд, то неожиданно ощутил такой азарт и удовольствие, что не хотел уходить с площадки. Я не замечал, что и как делают мои руки и ноги, а они все делали сами правильно, потому что это была МОЯ роль. Это был очень важный этап для меня. Я начинал что-то про себя понимать. Что мое, а что – нет. И еще: на сцене бывают счастливые минуты.

А весной пятьдесят шестого Константин Павлович умер. Какое-то время мы были бесхозные, а потом наш курс взял Андрушкевич, главный режиссер Театра «Пассаж», ныне Комиссаржевской. Но ему было не до нас. У него в театре бунтовала труппа, требовала его снятия, и он приходил к нам еще не остывший от недавних баталий. Ругал негодяев-артистов, потом глядел на часы и поспешно уходил. И так, ни шатко ни валко, мы добрались до выпускных спектаклей.

Зато наша общественная жизнь протекала очень бурно.

XX съезд, доклад Хрущева, появившиеся в несметных количествах свидетельства о Сталине, лагерях, расстрелах не вмещались в голове. Было страшно и тоскливо на душе. Все, во что я так искренне верил, превратилось в пепелище. Отец, которого я пытал, знал ли он обо всем этом, сказал, что кое-что он знал и о многом догадывался, но не мог себе представить масштабов происходящего. Он рассказал о своих друзьях – военных командирах, расстрелянных в тридцать седьмом–тридцать восьмом годах, чьи лица на фотографиях он заливал чернилами. О блокаде, когда за полбуханки хлеба можно было купить музейную скрипку, а за буханку – профессорскую квартиру. Рассказал о народном ополчении осенью сорок первого года. Тогда по призыву партии «Все на защиту Ленинграда!» цвет ленинградской интеллигенции – ученые с мировым именем, артисты, художники, писатели, добровольно вступившие в ополчение, были вывезены под Лугу, где тогда шли самые кровопролитные бои, и выгружены в чистом поле. Они сидели и ждали, и еще не дойдя до передовой, четверть их погибла от бомбежек. А они продолжали сидеть и ждать, пока на передовой освободится винтовка от убитого бойца.

«Хорошо, – говорил отец, – что когда приехал маршал Жуков, он прекратил эту бессмысленную бойню».

Очень многое изменилось в мозгах после съезда, все как проснулись. Как реакция на официальное искусство, на сусальный пафос, вранье и оды о Родине, перед которой «ты вечно в долгу», появились незатейливые песни под три аккорда на гитаре о самых простых и милых человеку вещах: любви, доме, походном костре, девочке с соседнего двора. Сколько их было, этих самодеятельных поэтов и композиторов! И как вершина горы – Окуджава, Галич, Высоцкий. А «Современник», тоже открывшийся в пятьдесят шестом году «навстречу съезду». Никто не мог представить себе, что можно играть так правдиво, так искренне, играть про людей, как будто выдернутых из уличной толпы и перенесенных на сцену. Невероятно. Весь сегодняшний театр вышел, по-моему, из «Вечно живых» Розова в «Современнике». Во всяком случае, там научили людей театра задавать себе очень важный вопрос: «А для чего мы ставим этот спектакль? Что мы хотим сказать людям? На какой вопрос ответить?» «Современник» дал пример гражданственности искусства. Слава «Современнику» и Олегу Ефремову!

А моя учеба подходила к концу. Я был занят в двух дипломных спектаклях – «Дон Жуан» Леси Украинки (Сганарель) и «Двадцать лет спустя» Светлова (Налево). Играл Сганареля ничего, так, на четверку. А поэта Налево – очень плохо. Особенно отвратительно читал стихи. Почти так же, как при поступлении в институт.

Ни в один театр я не пошел показываться: был уверен – не возьмут. И к нам на экзамены никто не ходил. Так что дальнейшая дорога была у меня ясна – в провинцию. Меня это не огорчало, хотелось самостоятельной жизни, новых впечатлений, новых людей. А тут как раз понаехали «купцы» – главные режиссеры и директора провинциальных театров слетались к концу учебного года и зазывали к себе. Помню, были предложения из Петрозаводска, Пскова, Новгорода и Комсомольска-на-Амуре. «Если уж ехать, так ехать далеко», – решили мы и подписали свой первый контракт с главным режиссером театра в Комсомольске Евгением Николаевичем Беловым. Мы – это я, моя жена Лена Добросердова (мы поженились еще в институте) и мой друг Слава Попов. Все мы были с одного курса. О, как умеют уговаривать театральные начальники, когда им нужно! Перед нами была нарисована красочная картина будущей счастливой жизни трех молодых, талантливых специалистов в солнечном городе Комсомольске. В отдельных квартирах с окнами на Амур-батюшку, с магазинами, полными икры, балыков, китайских фруктов! При этом ни слова о том, что они выпускают по десять – двенадцать премьер в год и что у театра нет своего помещения, и они играют в ДК. Нет, нет, все чудесно, интересно, романтично – надо, надо ехать! Те м более, приятно удивили довольно большие подъемные – мы таких денег и не видали никогда. И бесплатные билеты. Вообще-то, сам по себе главреж Белов был довольно хороший мужик, а лукавить его заставляла нужда. Театр погибал без молодых артистов, они были нужны ему, как воздух. А их не было, потому что никто из Москвы и Ленинграда не хотел ехать на край земли в маленький город с лютыми морозами и жителями, понятия не имеющими, что значит «пойти в театр». Вот он и обещал горы золотые, а мы ему поверили и, переполненные радостными ожиданиями встречи со своим первым в жизни театром, первой ролью, первым успехом, сели в поезд и поехали навстречу своей судьбе.

С тех пор прошло пятьдесят лет, и я ни о чем не жалею.

Я простился с родителями, с сестрами. Они плакали, напоминали, что надо быть осторожным, не простужаться, не есть всухомятку и не лениться, а обязательно, хотя бы раз в месяц, писать письма. Я слушал все это в полуха и не чувствовал никакой грусти при расставании. Мысли были заняты предстоящей поездкой, и я нетерпеливо ждал, когда все это кончится. Юный дурак.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

И вот мы едем. Нам предстоит пересечь в поезде одну шестую часть суши, провести в купе девять дней и ночей, увидеть то, чего мы раньше никогда не видели. Замечательное путешествие на халяву!

Поезд был почтовый. Мы останавливались на каждом полустанке, и часто, когда состав шел медленно, спрыгивали в каком-нибудь диком, казавшемся необитаемым месте, бежали рядом с вагоном, рвали цветы, вдыхая аромат жаркого лета, и снова вскакивали на подножку. На станциях тетки встречали поезд с тарелками щей-борщей, вареной картошкой с укропом и огурцами, пирожками с мясом и капустой, ягодами, вяленой рыбой. А проезжая Байкал, мы попробовали знаменитых омулей, оказалось, что это просто селедка, правда, вкусная. Часами мы смотрели в окно, в котором проплывала мимо безбрежная страна с лесами, полями, реками и редкими поселками, которые только подчеркивали необжитость и необъятность этой земли. А ночью, когда во тьме, где-то далеко на краю земли мигал огонек, мы мечтали о нашей будущей жизни. Раз нам обещали по квартире, то в одной мы будем жить, а из другой – сделаем театр: повесим кулисы, соорудим кубы, как в институте, и будем репетировать в свободное время. Для души. Возьмем классику. Надо освоить пьесы в стихах. Потом перейдем на Розова и Володина. После спектакля будем собирать коллег и обсуждать разные театральные проблемы. Такой вот Дом актера. Бедолаги!

В Хабаровске у нас была пересадка. Мы были в пути уже восемь суток, и еще через сутки езды рано утром оказались в Комсомольске.

Поезд остановился, и мы с волнением разглядывали в окно наш новый город. Небольшой вокзал, платформа с встречающими поезд людьми – все как везде. И вдруг – громкий голос из репродуктора: «Внимание, артистов, приехавших из Ленинграда, просим подойти к первому вагону». Мы не сразу сообразили, что «артисты» – это мы, и, нервно хихикая, помчались, подхватив чемоданы, к первому вагону. Там в монументальной позе, слегка согнув ногу в колене, стоял высокий жирный мужчина с огромным задом и держал в руке поникший букет ромашек. Приблизившись, мы остановились и посмотрели на него. «Это вы артисты?» – чеканя слова, громко спросил мужчина. Услышав утвердительный ответ, он сунул букет почему-то Славе Попову и, не говоря больше ни слова, повернулся и куда-то пошел. Мы двинулись за ним, с трудом успевая, потому что чемоданы были тяжелые.

– Я заместитель директора Волин Александр Григорьевич, – сказал, не останавливаясь, а только слегка повернув голову, жирный. – Алевтина Ивановна поручила мне вас торжественно встретить. Добро пожаловать.

На площади стоял старый, разбитый ПАЗ – небольшой автобус, выпускаемый в Павлове, знаменитый тем, что после него даже езда в танке кажется приятной. Снова встав в позу, жирный, не шевельнув пальцем, смотрел, как мы запихиваем вещи в автобус.

– Алевтина Ивановна велела вас к ней привезти.

– Простите, а Алевтина Ивановна – это кто? – робко спросила Лена.

Волин набрал воздуха и торжественно произнес:

– Алевтина Ивановна Колчина – директор Комсомольского-на-Амуре драматического театра.

Ехали мы довольно долго. Улицы сменялись пустырями, и казалось, что город кончился, потом вдруг снова появлялись дома и так же резко заканчивались, переходя в новый пустырь, поросший бурьяном и мелким кустарником. Такая планировка была у этого города. Когда он задумывался в тридцатых годах, архитекторы подошли революционно к застройке «города на заре» и решили начинать не с центра, а с окраин. Чтобы постепенно соединиться в центре. А получилась какая-то ерунда. Три района – три окраины – никак не могли встретиться, разделенные огромными пустырями и доставлявшие страшные неудобства жителям. Попробуйте-ка зимой в сорокаградусные морозы добраться по занесенным снегом дорогам на работу или домой. В самом центре же была одна жилая улица, стояло несколько административных зданий и Дворец культуры, где и находился на правах съемщика театр. Город стоял на ровной, как стол, площадке и насквозь продувался ветрами. И летом, и зимой. Ветер надоедал, иссушал, пронизывал до костей. Даже летом. И хотя город находился на одной широте с Киевом, в Амуре никто никогда не купался. Холодно. В июне на сопках на той стороне Амура еще лежал снег. Сам Амур был черен и неприветлив, как и сопки, окружавшие его. Правда в конце июня, когда цвел багульник, сопки становились сиреневыми, как кальсоны на картине Олега Целкова.

Алевтина Ивановна оказалась большой, полной женщиной, которая вполне могла бы сойти за сестру Волина.

– Ну, вот вы и приехали, поздравляю. Мы вас очень ждем. Сейчас наш завхоз, – она показала рукой на Волина, который при слове «завхоз» сделал недовольное лицо, – отвезет вас на квартиру. А завтра с утра я вас жду. Будем оформляться и поговорим о дальнейших планах. Да, вот еще что. Видите ли, квартира, в которой вы должны жить, еще не готова, в смысле, что из нее еще не выехали прежние жильцы. Так что вы уж поживите временно, ну, буквально два-три дня, в другом месте. А потом, как только они уедут, мы вас сразу перевезем. Договорились?

– Что вы, что вы, не беспокойтесь! Все хорошо.

Временное жилье оказалось пятнадцатиметровой комнатой в двухкомнатной «хрущевке», в которую мы все трое и втиснулись. Вместе с чемоданами. Выйдя на кухню, завешенную веревками с бельем, мы увидели своих соседей: мужа, жену и двоих детей. Произошел довольно неприятный разговор – муж обещал переломать нам ноги, если мы собираемся здесь остаться. Несколько подавленные, мы помчались с утра в театр. Как-то иначе мы представляли приезд в Комсомольск. Алевтина Ивановна шумно нас успокаивала и сообщила, что завтра же мы отправляемся на гастроли по рудникам и поселкам комсомольского района, а по возвращении наша квартира уже освободится и все сложится как нельзя лучше.

И вот, не сыграв еще ничего в театре, мы уже едем на гастроли.

– А что же мы будем играть?

– Ребята, ну вы же ленинградцы, молодые артисты. Придумайте что-нибудь. У вас же наверняка есть какие-нибудь сцены, игранные в институте.

И мы стали вспоминать свой институтский репертуар, чтобы наскрести что-то подходящее для концерта. Вспоминали, кто что пел, кто что читал на сценречи. В результате набралось материала минут на сорок. С грехом пополам, на одно отделение. А второе, к счастью, соорудили ребята из самодеятельной студии при ДК им. Первой Пятилетки. Тоже ленинградцы. Белов их окрутил, заманил. И они, уже взрослые люди, бросив все, кинулись в эту авантюру и приехали на Дальний Восток работать артистами. Очень славные, милые ребята, пять человек. Они пели собственные песни под гитару, играли смешные миниатюры – словом, из ничего у нас получился полноценный концерт. Дело в том, что у театра был еще отпуск, а план за год по выездным спектаклям был не выполнен. А без этого денег на следующий квартал театру не дадут. Вот нас и кинули заткнуть брешь. Но разве это имело для нас хоть какое-то значение! Мы выходили в маленьких клубах на сцену и самозабвенно играли, ощущая себя настоящими артистами.

А по возвращении мы поселились в обещанную квартиру. Правда, все трое в одну двухкомнатную, а не в две отдельные, как было обещано. Поэтому с планами о создании домашнего театра пришлось расстаться. Одна комната семнадцати метров досталась мне и Лене, а вторая – двенадцатиметровая – Славе. Это была типичная «хрущевка», с маленькой кухней и прихожей. Но нам было наплевать.

В нашей комнате стояло огромное «готическое кресло», правда, из фанеры, сделанное четыре года назад для спектакля «Мария Стюарт». Спектакль давно сняли, и оно перекочевало в современную квартиру, в советское время. Гвозди из него повылезали и наполовину торчали, впиваясь в зад. Еще там был помост, сбитый из досок, на котором лежал тюфяк, красиво разрисованный восточным орнаментом, и много маленьких подушек, тоже, видимо, из какого-то спектакля вроде «Шелковое сюзане». Стола и стульев не было. Зато у Славки был стол. И какой! С двумя большими тумбами и порванным зеленым сукном на столешнице, он занимал почти полкомнаты и тоже в молодости играл на сцене. Стоял, наверное, в кабинете какого-нибудь западного воротилы. Больше ничего в комнатах не было. Зато на кухне было… Такого количества тараканов я не видел ни до ни после. Они покрывали пол, стены, кухонный стол, раковину, плиту. При каждом шаге они чавкали под ногами. Меня затошнило. Выскочив на улицу, мы побежали в аптеку и купили три большие клизмы. Потом в хозяйственном магазине нагрузились большим количеством бутылок с какой-то гадостью от тараканов и дома, раздевшись до трусов, устроили им настоящую бойню. Патронов не жалели. Разведя в ведре, полном воды, жидкость от тараканов, мы набирали груши и поливали, поливали эти полчища так, что под нами захлюпали лужи. Вонь стояла невыносимая. Нет, всех мы, конечно, не убили, но показали, кто в доме хозяин. Они стали хотя бы разбегаться и прятаться.

– А кто же жил в этой квартире до нас? – спросили мы в театре. – Как можно было все так запустить?

– Там жила наш завлит Горохова Галина Абрамовна с мужем.

Забавная деталь на тему, как тесен мир. Спустя много лет, уже в Театре им. Ленсовета, у нас появилась новый завлит Горохова Г.А. Что-то смутно зашевелилось у меня в голове, и я спросил, не работала ли она в Комсомольске-на-Амуре.

– Да, а что?

– Нет, ничего. Просто я жил потом в вашей квартире. – Про битву с тараканами я решил умолчать.

Начинался наш первый сезон в театре, первый в нашей жизни. Как везде, утром сбор труппы. Расставшиеся на полтора месяца артисты, свежие и загорелые после отпуска, празднично одетые дамы с макияжем шумно здоровались, обнимались, целовались. На нас поглядывали, вежливо здоровались и проходили мимо. Потом всех позвали в зал, и Алевтина Ивановна скорбно сообщила, что случилось несчастье: ночью, два дня назад, у нашего главного режиссера Е. Н. Белова умерла мать, завтра – похороны. И она просит коллектив театра прийти, поддержать Евгения Николаевича. Конечно же, мы пришли и вместе со всеми двинулись за гробом и оркестром к кладбищу. Я испытывал неловкость. Самого-то Белова я видел два раза в жизни, а уж про мать и говорить нечего. Что я тут делаю? Но не идти вроде бы неудобно. Я огляделся и увидел, что круг скорбящих ограничивался ближайшими к Евгению Николаевичу людьми. Дальше, там, где он уже не мог видеть, артисты весело, хотя и вполголоса, что-то рассказывали друг другу и даже слегка похохатывали. Ко мне приблизился какой-то человек лет тридцати, довольно симпатичный, и сказал:

– Здравствуйте, ребята. Меня зовут Слава Кацель, я здешний артист. Выпить хотите, чтобы поддержать Евгения Николаевича? – и вынул из кармана стакан. Я невольно глянул в сторону Белова, а Слава уже наливал водку в стакан. – Ну, пусть земля ей будет пухом, да и ему тоже, – добавил он, вручая мне стакан и чокаясь бутылкой. После чего исчез. Когда процессия под звуки музыки достигла кладбища, она напоминала скорее первомайскую демонстрацию, чем скорбное шествие – веселые, разгоряченные выпивкой лица. Не хватало только воздушных шариков и портретов членов Политбюро.

А вечером нежданно-негаданно состоялся мой дебют на сцене. Один из артистов не вернулся с похорон, и меня срочно ввели на его роль. После спектакля состоялся банкет. Обмывали мой ввод, пригласив всех участников спектакля и конечно же Евгения Николаевича Белова. Все меня очень хвалили, поздравляли, желали дальнейших успехов, и я был счастлив до слез. Мне хотелось всех их обнять и расцеловать. В общем, я здорово наклюкался разбавленным спиртом, и Лена, жена моя, с трудом увела меня домой.

А потом начались репетиции нашего первого спектакля «Пароход зовут “Орленок”» Александра Галича. Да, того самого знаменитого Галича, поэта и диссидента, чьи песни потом пела вся страна. В то время он еще не был тем, кем он стал потом, и работал скромным литературным поденщиком где и как придется, чтобы как-то свести концы с концами. В том числе писал он и вполне просоветские вещи, вроде этой пьесы. В ней пионеры находят старый ржавый пароход и узнают его удивительную историю. Оказывается, во время Гражданской войны он весь разбитый, с дырой в трюме, шел на помощь Красной Армии в героический Царицын. Почти вся команда «Орленка» состояла из мальчишек и девчонок. И сегодняшние пионеры разыгрывают этот героический эпизод из истории Гражданской войны. Естественно, мы все играли пионеров. Пьеса была в стихах. Я до сих пор помню несколько строчек из спектакля:

– Разбита ж машина!

– Да знаю я, знаю.

Разбита и в трюме вон дырка большая.

И можно легко нахлебаться водицы,

Но ждет нас, товарищи, ждет нас Царицын.

Нельзя нам идти и нельзя не идти.

Мы благополучно сыграли премьеру. Это был детский спектакль, и зал был заполнен школьниками, родителями с детьми и солдатами из подшефной части. Я играл пионера в коротких штанах, и мне пришлось побрить ноги после жалобы одной учительницы, которой это мешало воспринимать меня как пионера. Не успели мы сыграть несколько премьерных спектаклей, как впряглись в репетиции нового.

А дальше пошло-поехало! Начались тяжелые будни маленького провинциального театра с восемью премьерами в сезон, не считая двух детских спектаклей. Нас завалили работой. Чего я только не сыграл за эти три года в Комсомольске! Гоголя, Островского, Сухово-Кобылина, Толстого из русской классики. Весь репертуар Москвы и Ленинграда. Лопе де Вега, Бальзака, Шекспира, Мольера и черт те каких иностранных авторов, никогда не слышанных и не виданных. Играли даже одну японскую пьесу «Праздник фонарей» – про Хиросиму. Немудрено, что ставили так много. Спектакль шел максимум один месяц. Немногочисленная публика, та, что хоть как-то интересовалась театром, вся, до последнего человека, успевала за этот неполный месяц посмотреть спектакль и ждала следующего. Публика – в основном приезжие молодые специалисты: врачи, инженеры, учителя и молодые офицеры, недавние выпускники ленинградских военно-морских училищ. В городе был завод, выпускающий подводные лодки. Другой публики не было. И театр здесь, в этом рабочем городе, говоря откровенно, был совершенно не нужен. Остальные жители этого города ходили в театр только в том случае, если в буфете продавали пиво. Пиво в городе бывало редко, и за ним гонялись. Человек покупал билет в театр, стоимостью равный бутылке пива и, не заходя в зрительный зал, как был с работы в ватнике и сапогах, шел в буфет, набирал пару авосек пива и счастливый шел домой. В такие пивные дни у нас был аншлаг, все билеты были проданы, а в зале – никого. Подстать городу была и труппа. Никто из мало-мальски приличных артистов сюда не заглядывал. Это было последнее пристанище неудачников, забубенных пьяниц, состарившихся актрис или участников самодеятельности, желающих стать артистами. Каждый сезон труппа наполовину обновлялась – выгоняли за пьянство. Делали это с тяжелым сердцем, вынужденно, ибо артистов катастрофически не хватало. Но что делать, если человек каждый месяц впадает в тяжелый запой. И вот каждый год, расставаясь с прежними пьяницами, Белов ездил в Москву и привозил с актерской биржи новых пьяниц. Для них это было последней надеждой удержаться в профессии. Дальше Комсомольска жизни уже не было. Финиш.

Был, правда, в Союзе еще один «город последней надежды» – Рубцовск на Алтае.

А знаменитую московскую актерскую биржу я еще застал. Летом в Москве в Доме актера на улице Горького по окончании сезона собирались безработные актеры и актрисы со всей матушки России в надежде получить новый ангажемент. Там же толклись главные режиссеры и директора многих провинциальных театров, приехавшие заполучить артистов к себе в театр на редкие амплуа. Висели объявления, и даже в газете «Советская культура» печатались предложения. Например, такие: «Саранскому драмтеатру требуются: социальный герой, до пятидесяти лет, простак – до тридцати». «Калужскому драмтеатру требуется Гамлет – до 40, основная героиня (Васса Железнова), молодые артисты любого амплуа». Как раньше на настоящих ярмарках купцы ходили, смотрели и щупали товар, так и здесь все происходило в точности так же. Стоящие тут и там кучками актеры и актрисы, учуяв приближающегося «купца», начинали показывать товар лицом: герои сажали голос на низы, выпрямляли спины. Комики смешно хлопотали лицом, актрисы героического спектра демонстрировали безупречную осанку, часто и глубоко дышали и громко звали кого-то невидимого, стоящего где-то далеко, волнующим голосом: «Клавдия Ивановна, Клавдия Ивановна! Давайте вместе пообедаем!» Травести, инженю и субретки начинали нежно щебетать и строить глазки, как бы не обращая внимания на в упор их разглядывающих вершителей судеб. Тяжело было смотреть на пожилых актрис. Они были не нужны никому. В каждом театре они висели тяжелым грузом и цеплялись за место мертвой хваткой, не давая возможности взять в труппу молодых. Ролей для них не было, и уволить их было нельзя – закон был на их стороне. Когда же это все-таки случалось, то для них это было настоящей трагедией – где работать, на что жить? И они приезжали на эту биржу почти без всякой надежды. Накладывали на лицо килограммы грима, надевали какие-то парики, митенки и, жеманясь, разговаривали, кидая обещающие взгляды на проходящих хозяев театров. Никому не пожелаю такой судьбы.