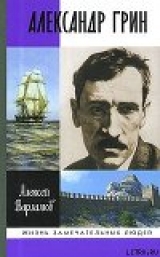

Текст книги "Александр Грин"

Автор книги: Алексей Варламов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Летом того же 1896 года Степан Евсеевич дал сыну на будущую самостоятельную жизнь не то двадцать, не то двадцать пять рублей. Обремененный большой семьей и новыми детьми, больше он дать не мог, но уплывающему в самостоятельную жизнь Грину казалось, что в руках у него целое состояние.

«Я долго видел на пристани, в толпе, растерянное, седобородое лицо отца, видел, как он щурился против солнца, стараясь не потерять меня из виду среди пароходной толпы.

Я тоже стоял и смотрел, махая платком, пока пароход не обогнул береговой выступ. Тогда я, с сжавшимся сердцем, пошел вниз».

Так пишут о любящих друг друга людях.

Глава II

ПРИШЕЛ И УШЕЛ

Путь Грина лежал на юг, в Одессу, к морю. Он хотел стать моряком. Море казалось ему альтернативой Вятке, убогой провинциальной жизни, скуке, косности, собственной никчемности – море было выходом из «Моей жизни» в тот мир, где все окружающие его «моряки и, в особенности, матросы в их странной, волнующей отблесками неведомого, одежде, – были герои, гении, люди из волшебного круга далеких морей…».

«Как наступили сумерки, я, надев свою широкополую шляпу, сошел со знаменитой „Дюковской лестницы“ в порт, в легкие сумерки, обвеянные ароматом моря, угля и нефти. Я волновался и трепетал, словно шел признаваться в любви, но все окружающее подавляло меня силой грандиозной живописной законченности; в ней чувствовал я себя ненужным – чужим».

Вот беда – его нигде не хотели брать. Подросток Гриневский был слабогруд, узок в плечах и сутул, плюс к этому страшно инфантилен, вспыльчив и нетерпелив – букет, с которым трудно делать любую карьеру, в том числе и морскую.

«Я рылся в материках, как в щепках, но даже простой угольный пароход отвергал мои предложения, не говоря уже о гигантах Добровольного флота или изящных великанах Русского общества… Иногда матросы осыпали меня насмешками, и, должно быть, действительно казался я смешон с моей претензией быть матросом корабля дальнего плавания, я, шестнадцатилетний, безусый, тщедушный, узкоплечий отрок, в соломенной шляпе (она скоро потеряла для меня иллюзию „мексиканской панамы“), ученической серой куртке, подпоясанный ремнем с медной бляхой и в огромных охотничьих сапогах».

Деньги, которым он не знал счета и тратил на пустяки, стреляя в тире, покупая апельсины и обедая в ресторане, быстро кончались, он продавал свои вещи, голодал, болел и чувствовал себя мучительно одиноким, беззащитным, гибнущим, ни одна его мечта не сбывалась, а голод был ужасен.

В автобиографическом рассказе «Случайный доход» Грин писал: «Наконец, нервы мои не выдержали. Я остановил вечером жирного одесского туза, переходившего рельсы как раз против знаменитой лестницы бульвара, и, указав ему на приближающийся паровоз, предложил за вознаграждение в сто рублей положить мизинец своей левой руки на рельсу, чтобы туз имел удовольствие увидеть мои страдания. Почтенный коммерсант дико оглянулся кругом, вздрогнул и побежал вверх по лестнице. Я никогда не думал, что толстяки могут так резво нестись вверх».

В конце концов не осталось ничего другого, как обратиться за помощью к знакомому отца, хотя поначалу хотел всего добиться сам. Что-то вроде гончаровского Штольца: «Я приду к нему, когда у меня будет четырехэтажный дом, а теперь обойдусь без него…»

Подобная коллизия встретится потом и в романе «Золотая цепь», герой которого, шестнадцатилетний безродный юнга попадет в общество богатых и могущественных людей и поведет себя независимо и гордо:

«Испанец молча вытащил из бумажника визитную карточку и протянул мне, сказав:

– Через десять лет, а если я умру, мой сын – даст вам какой-нибудь пароход.

Я взял карточку и, не посмотрев, сунул в карман. Я понимал, что это шутка, игра, у меня явилось желание поддержать честь старого, доброго кондотьера, каким я считал себя в тайниках души.

– Очень приятно, – заявил я, кланяясь с наивозможной грацией. – Я посмотрю на нее тоже через десять лет, а если умру, то оставлю сына, чтобы он мог прочесть, что там написано.

Все рассмеялись.

– Вы не ошиблись! – сказал дон Эстебан Гануверу». Но это в сказочном романе, а в жизни все складывалось иначе. Знакомый отца помог – сначала отругал за то, что не пришел сразу, а потом накормил, дал еды и некоторое время спустя устроил учеником на пароход «Платон», совершавший рейсы по Крымско-Кавказской линии. Только моряка из Грина не вышло, как не вышло впоследствии ни рыбака, ни дровосека, ни грузчика, ни солдата. «Одно из двух: или Жюль Верн наглый обманщик, или он, Синявский, еще недостаточно окреп для морских прелестей. Палуба? Брр-р!.. – несколько иронически писал Грин в раннем рассказе „Трюм и палуба“ об ощущениях матроса-ученика. – Проклятая жизнь! Над ним издеваются с утра до вечера, прячут его брюки, бросают ему в кружку с чаем фунтовые куски сахара, насыпают соли!.. Он должен чистить гальюны, а в порту неизменно торчать на вахте у сходней, – и все это за свои же девять рублей! Довольно! Он ревет – ну, что же из этого? Нельзя обижать человека, в самом деле – так, мимоходом!..»

В отличие от независимого и смелого Санди Пруэля из «Золотой цепи» герой этого рассказа изображен маменькиным сынком, ябедой и плаксой, но и сам творец обоих юных моряков был плохо приспособлен к любым систематическим занятиям. Грин не стал, а родился писателем, богемным человеком, аристократом духа, сколь бы иронически к этим определениям мы ни относились, а говоря точнее – ему сильно повезло, что он был наделен литературным талантом. Когда б не этот талант, неизвестно, как сложилась бы его судьба, вероятно, она напоминала бы судьбу обитателей горьковского «дна», ибо всякая обыденная деятельность с юности ему претила. Об этом писала и его первая жена: «Из всех человеческих дел Грин любил только литературу и только одно умел делать – писать». [28]28

РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 16.

[Закрыть]

В его произведениях отвращение к регулярному, каждодневному механическому труду, не связанному с творчеством, равно как и некоторое презрение к тем, кто таким трудом занимается, очень чувствуется. Достаточно прочесть рассказ «Наказание» про рабочего по фамилии Вертлюга, который умирает из-за того, что нарушает технику безопасности, и в этом его упрекает инженер, однако сам Вертлюга, умирая, винит себя за другое – за то, что вообще на заводе работал и не выполнил свою волю – уйти. В рассказе «Вперед и назад» про одного из героев, отказавшегося от романтики и трудностей, связанных с добычей золота, и променявшего все это на обыденный крестьянский труд, говорится, что он «был круглолиц, здоров и неинтересен в той степени, в какой бывают неинтересны люди, созданные для работы и маленьких мыслей о работе других». И славная девушка, «красивая, как весенняя зелень» – главный приз в волшебном гриновском мире – никогда такому человеку не достанется. Он будет лишь смотреть «на ее гибкую спину, тяжелые волосы, замкнувшиеся глаза и маленькие, сильные руки. Так, как смотрит рыбак без удочки на игру форели в быстром ключе».

Но даже море и тяжелая морская работа, которую воспевал Грин в «Алых парусах», рассказывая о юности Грэя и его испытаниях юнги, были автору феерии скучны и непосильны. Иное дело Грэй. («Он выносил беспокойный труд с решительным напряжением воли, чувствуя, что ему становится все легче и легче по мере того, как суровый корабль вламывался в его организм, а неумение заменялось привычкой. Случалось, что петлей якорной цепи его сшибало с ног, ударяя о палубу, что не придержанный у кнека канат вырывался из рук, сдирая с ладоней кожу, что ветер бил его по лицу мокрым углом паруса с вшитым в него железным кольцом, и, короче сказать, вся работа являлась пыткой, требующей пристального внимания, но, как ни тяжело он дышал, с трудом разгибая спину, улыбка презрения не оставляла его лица. Он молча сносил насмешки, издевательства и неизбежную брань, до тех пор пока не стал в новой сфере „своим“, но с этого времени неизменно отвечал боксом на всякое оскорбление».)

Когда В. Вихров в статье «Рыцарь мечты» с самыми лучшими чувствами писал: «Удивляться надо не житейской неопытности Грина, не тем передрягам, которые претерпевает шестнадцатилетний мечтатель, попавший из провинциальной глухомани в шумный портовый город, а тому поистине фанатическому упорству, с каким пробивался он к своей мечте – в море, в матросы», [29]29

Вихров В.Рыцарь мечты // Грин А. С.Собр. соч. В 6 т. Т. 1.

[Закрыть]то этот восторженный пассаж мало соответствует действительности. Гораздо больше доверия оценке самого Грина. «Теперь я вижу, как я мало интересовался техникой матросской службы. Интерес был внешний, от возбуждающего и неясного удовольствия стать моряком. Но я не был очень внимателен к науке вязанья узлов, не познакомился с сигнализацией флагами, ни разу не спустился в машинное отделение, не освоился с компасом», – писал он на склоне лет, отделяя себя от своих смелых и настойчивых героев.

Грин сделал всего несколько рейсов, самым интересным из которых было его единственное заграничное плавание в Александрию на судне «Цесаревич» весной 1897 года. После этого территорию России создатель Гринландии никогда не покидал, а о своем африканском путешествии замечательно написал в 1925 году в автобиографическом рассказе «Золото и шахтеры», опубликованном в «Красной ниве».

«Когда еще юношей я попал в Александрию (Египетскую), служа матросом на одном из пароходов Русского общества, мне, как бессмертному Тартарену Доде, представилось, что Сахара и львы совсем близко – стоит пройти за город.

Одолев несколько пыльных, широких, жарких, как пекло, улиц, я выбрался к канаве с мутной водой. Через нее не было мостика. За ней тянулись плантации и огороды. Я видел дороги, колодцы, пальмы, но пустыни тут не было.

Я посидел близ канавы, вдыхая запах гнилой воды, а затем отправился обратно на пароход. Там я рассказал, что в меня выстрелил бедуин, но промахнулся. Подумав немного, я прибавил, что у дверей одной арабской лавки стояли в кувшине розы, что я хотел одну из них купить, но красавица арабка, выйдя из лавки, подарила мне этот цветок и сказала „селям алейком“.

Так ли говорят арабские девушки, когда дарят цветы, и дарят ли они их неизвестным матросам – я не знаю до сих пор. Но я знаю:

1) Пустыни не было. 2) Была канава. 3) Розу я купил за две пар… (4 коп.) 4) Не чувствовал ни капли стыда».

На обратном пути Грин поссорился с капитаном, отказавшись выполнять его требования, и дальше поплыл уже в качестве пассажира. Вероятно, это был момент истины, проверка на пригодность человеческого характера – сдюжит – не сдюжит, вытерпит или нет. В отличие от своего Грэя Грин не сдюжил и летом 1897 года отправился домой в «отпуск». Ни денег, ни багажа при нем не было. Он плыл по Волге от Ростова до Казани сначала зайцем, потом обычным пассажиром от Казани, по милости пожалевшего его капитана, а затем шагал пешком двести верст – эти двести верст отзовутся трагическим марш-пробегом в «Дороге никуда», а путешествие без билета – в чудесной новелле про «зайца» «Пассажир Пыжиков» – и вернулся к тому, от чего ушел: Вятка, обыватели, мачеха, отец, возлагавший на сына свои отцовские надежды и жестоко разочарованный.

«Мой багаж остался на почтовой станции… Знаешь… Понимаешь… Не было извозчика. Отец, жалко улыбаясь, недоверчиво промолчал; а через день, когда выяснилось, что никакого багажа нет, спросил (и от него пахло водкой):

– Зачем ты врешь? Ты шел пешком? Где твои вещи? Ты изолгался!

Очень многое мог бы я возразить ему, если бы умел: и ложное самолюбие – эту болезнь маленького города, и нежелание мириться с действительностью, и, наконец, желание пощадить, хотя бы в первый день, отцовское чувство».

В Вятке Грин прожил чуть меньше года, перебиваясь случайными заработками и отчаянно тоскуя, а летом 1898-го, взяв у отца на этот раз пять рублей, поехал искать счастья в Баку, но и там ему не удалось выбиться в люди. Постоянной работы не было, случайные заработки бродяга проедал, иногда его обманывали, выгоняли из дома, потом началась зима.

«Зима тянулась бесконечно долго. Это был мрак и ужас, часто доводивший меня до слез. Не желая тревожить отца, я иногда писал ему, что плаваю матросом… А его письма из письма в письмо твердили о нужде, долгах, заботах и расходах для других людей».

Весной он устроился к рыбакам, но не выдержал тяжелой работы и ушел, летом едва не погиб от жажды, когда шел берегом моря, и опять, как побитый, вернулся домой. Что-то заколдованное было в Вятке, от которой он мечтал, но не мог уйти.

Грин работал банщиком на Пермь-Котласской железной дороге, в железнодорожных мастерских Вятского депо, служил матросом на барже, а в феврале 1901 года, взяв у отца три рубля (так это было или не так на самом деле, но в «Автобиографической повести» называются именно такие, убывающие суммы, которые вручал отец отправлявшемуся на поиски счастья сыну), пешком ушел на Урал, работал «на Пашийских приисках, на домнах, в железных рудниках села Кушва (г. Благодать), на торфяниках, на сплаве и скидке дров и дровосеком» и мечтал выбиться в люди, но и тут его ждала неудача. О ней он со своей обычной иронией писал: «Когда, по возвращении с Урала, отец спрашивал меня, что я там делал, я преподнес ему „творимую легенду“ приблизительно в таком виде: примкнул к разбойникам, с ними ограбил контору прииска, затем ушел в лес, где тайно мыл золото и прокутил целое состояние.

Услышав это, мой отец сделал большие глаза, после чего долго ходил в задумчивости. Иногда, взглядывая на меня, он внушительно повторял: „Д-да. Не знаю, что из тебя выйдет“».

Косвенный ответ на этот вопрос содержится в воспоминаниях Нины Грин: «И только когда А. С. в 1913 году, уже после ссылки, приехал на несколько дней к старику в Вятку незадолго до его смерти, привез свою книгу рассказов и показал ему договор с издательством, С. Е. заплакал, поверил и сказал: „Саша, Саша, как я радуюсь на тебя, ведь я же думал, что так беспутным и останешься“». [30]30

РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 3. Ед. хр. 15.

[Закрыть]

Но до 1913 года надо было еще дожить, а тогда, судя по прожитым первенцем двадцати годам, которые, помимо горького житейского опыта, его ничем не обогатили, перспективы Грина были безрадостными, и жизнь у молодого человека не задалась.

«Я был матросом, грузчиком, актером, переписывал роли для театра, работал на золотых приисках, на доменном заводе, на торфяных болотах, на рыбных промыслах; был дровосеком, босяком, писцом в канцелярии, охотником, революционером, ссыльным, матросом на барже, солдатом, землекопом…»

Иногда молодость Грина сравнивают с молодостью Горького. Едва ли это удачная параллель. Как хорошо написал в своей книге о Грине Вадим Ковский, «в течение нескольких лет он пытался войти в жизнь, как в штормовое море, и каждый раз его, избитого о камни, выбрасывало на берег – в ненавистную, обывательскую Вятку, унылый, чопорный, глухой город с его догматом „быть как все“, с атмосферой напряженной мнительности, ложного самолюбия и стыда; Вятку, где он залечивал раны и вновь отправлялся в „жизнь“». [31]31

Ковский В. Е.Романтический мир Александра Грина. М., 1969. С. 39.

[Закрыть]

Про Горького такого не скажешь. В скитаниях молодого Пешкова был некий жизнетворческий жест, своего рода стратегия, нацеленная на узнавание жизни. У Гриневского сплошное отчаяние и никакого расчета. А вот реальная Вятка, в которую выбрасывало Грина после всех его попыток войти в большой мир, на самом деле не была таким уж беспросветным местом, каким он ее позднее живописал – это был культурный российский город с библиотеками, замечательным театром, в этом городе жили не одни только злодеи и мещане-обыватели. Сестра Грина А. С. Лапина вспоминала:

«Я помню Вятку и не забуду никогда Александровский сад на высоком берегу, и музыку по праздникам, и собор, и Соборную площадь, и парады на площади в царские дни, как это было красиво!.. Вятка моего детства и юношества была чудесная!» [32]32

Цит. по: Ковский В. Е.Реалисты и романтики. М., 1990. С. 285.

[Закрыть]

Но Грин ничего этого видеть не хотел ни тогда, ни позднее – он оставил лишь мрачные свидетельства и в автобиографической прозе, и в беллетристике. Это отталкивание и противостояние, конфликт с действительностью и обществом изначально стали для него творческим стимулом.

Неслучайно в рассказе «Далекий путь» убежавший из России, живущий в Андах герой – судьба, о которой мечтал Грин и построил ее себе с помощью литературы, как виртуальную компьютерную игру, – с ужасом вспоминает русское провинциальное прошлое:

«Город, в котором я жил с семьей, был страшен и тих. Он состоял из длинного ряда домов мертвенной, унылой наружности – казенных учреждений, тянувшихся по берегу реки от белого, с золотыми луковками, монастыря до губернской тюрьмы; два собора стояли в центре базарных площадей, замкнутых четырехугольниками старинных торговых рядов с замками весом до двадцати фунтов. На дворах выли цепные псы. Малолюдные мостовые кое-где проросли травкой. Деревянные дома, выкрашенные в серую и желтую краску, напоминали бараки умалишенных. Осенью мы тонули в грязи, зимой – в сугробах, летом – в пыли».

Герой рассказа, как когда-то его создатель, мечтает бежать на край света и, в отличие от своего создателя, действительно убегает аж в Южную Америку, причем протест против родины носит у него не только социальный, но даже географический, климатический характер. «Разнообразие земных форм вместо глухой русской равнины казалось мне издавна законным достоянием всякого, желающего видеть так, а не иначе. Я не люблю свинцовых болот, хвойных лесов, снега, рек в плоских, как иззубренные линейки, берегах; не люблю серого простора, скрывающего под беспредельностью своей скудость и скуку».

Однако самому Грину до бегства было еще далеко. Его ждали два суровых жизненных испытания – солдатчина и тюрьма.

Летом 1901 года Грин – как написал он Венгерову, «по желанию отца (а отчасти по своему собственному) был сдан в солдаты». [33]33

Воспоминания об Александре Грине. С. 150.

[Закрыть]Точные причины, подтолкнувшие обоих к такому решению, не вполне ясны. Обыкновенно вслед за «Автобиографической повестью» считают, что Грин пошел туда добровольно, но недавно, благодаря исследованиям кировских музейщиков, стало известно, что в августе 1901 года Александр Гриневский по просьбе своего друга Михаила Назарьева продал золотую цепочку, украденную у врача В. А. Трейтера, и оказался под следствием по обвинению в сбыте краденого. В феврале 1902 года на заседании Вятского окружного суда А. Гриневский и М. Назарьев были признаны невиновными в «совершении приписываемых им преступных деяний», но можно представить, каким ударом для отца была вся эта история, наделавшая много шуму в тихой Вятке, и на армию возлагались последние надежды сделать из сына человека.

Н. Н. Грин впоследствии писала: «Устав от невозможности найти работу по душе (а без души никакая работа не могла надолго удержать Александра Степановича, благодаря цельности его характера), устав от великой нужды, Грин соблазнился мыслью о постоянной сытости, одежде, жилье, отсутствии мучительных ежедневных забот. А самое главное – ему было стыдно отца, который должен был от своего скудного бюджета уделять еще и ему, неустроенному». [34]34

Грин Н. Н.Воспоминания об Александре Грине. Симферополь, 2000. С. 29–30.

[Закрыть]

В марте 1902 года Гриневского призвали. Он служил в Пензе в 213-м пехотном Оровайском резервном батальоне. «Жизнь в казарме скоро показала ему оборотную сторону солдатской сытости». [35]35

Там же.

[Закрыть]

Если предыдущие скитания Грина прямого выражения в его прозе, за исключением «Автобиографической повести» и небольших рассказов, не нашли, и можно рассуждать лишь о том, как причудливо преобразился мотив ищущего свой жизненный путь молодого человека в поздних романах Грина «Золотая цепь» или «Дорога никуда» и как соотносятся, а точнее, нарочито противопоставлены они реальному житейскому опыту писателя, то солдатский период в судьбе Грина напрямую отразился в его рассказах. Было их не так много, как впоследствии эсеровских рассказов, но роль их в творчестве Грина велика.

Солдатчине были посвящены два самых первых текста Грина «Заслуга рядового Пантелеева» и «Слон и Моська» с их откровенным революционным пафосом; о службе в армии речь идет в рассказе «Тихие будни», но, пожалуй, ярче всего армейская тема проявилась в рассказе «История одного убийства», написанном в 1910 году и поражающем своей современностью и злободневностью, как если б его написал Олег Павлов. История, которая произошла сто лет назад и которая могла бы произойти сегодня. Вот вкратце ее сюжет.

Трое служивых сидят в караульном помещении во время несения караула. Один из них – Цапля – обойденный званием ефрейтор, помыкающий молодыми, армейский «дед». Другой – находящийся в его подчинении молодой солдат рядовой Банников по кличке Машка. Кличка зловещая, с намеком на гомосексуализм. И шуточки старослужащего Цапли в том же направлении. Третий участник маленькой драмы – безымянный унтер, который ни во что не вмешивается и спокойно наблюдает за тем, как Цапля издевается над Банниковым. Он просто несет службу – как умеет. Банникова, молодого, не жалко ни ему, ни автору. И в самом деле, жалеть «Машку» не за что, потому что «с первых же дней службы, приглядевшись к отношениям людей, окружавших его, он понял, что молодому и неопытному солдату легче всего служить, угождая начальству. Он так и делал, но его никто не любил и не чувствовал к нему ни малейшей симпатии. Покорность и угодливость – козыри в жизненной игре. Но в покорности и угодливости Банникова слишком чувствовались и вынужденность и сознательная умеренность этих качеств. Когда он подавал сапоги или винтовку, вычищенные им, своему взводному или по первому слову бежал в лавочку, тратя свои деньги, у него всегда был вид и выражение лица, говорящие, что это он делает без всякой приятности, но и без злобы, потому что так нужно, потому что он в зависимости и знает, как сделать, чтобы жилось легче».

А жизнь у всех трудная. Холодно, голодно, тоскливо, за окном ветер. Унтер и Цапля хотят выпить чаю и посылают Банникова в трактир. В это время заходит разводящий офицер. Не найдя рядового на месте и узнав, что его послали за чаем, наказывает унтера пятью сутками карцера. Когда возвращается Банников, Цапля начинает во всем его винить, что, мол, долго ходил и подвел хорошего человека, потом бьет его по лицу. (В то время как унтер, понимая, что сам не прав, относится к наказанию как к справедливому.) Молодому обидно. Он знает, что ни при чем. К тому же он купил угощение на свои деньги. Так и не успев попить чаю, глотая слезы, он идет на пост сменить другого солдата, а Цапля, все более и более распаляясь, думает, как бы «Машке» еще отомстить, решает его напугать, отняв у него затвор. Он тихо, ползком, подкрадывается к часовому, но тут Банников его замечает. А дальше следует такая сцена.

Солдат стоит с ружьем, безоружный ефрейтор Цапля лежит на земле. Они поменялись ролями. Цапля в руках у молодого. И тогда Банников…

«Не зная, что делать, и окончательно растерявшись, он перевернул винтовку прикладом вверх, приставил острие штыка к затылку ефрейтора и тоскливо затаил дыхание.

– Вставайте, отделенный! – твердо сказал он, со страхом вспоминая устав и преимущество своего положения. – Ну!

Но самолюбие и комичность результата проделки удерживали Цаплю на земле. Он упрямо, с ненавистью в душе продолжал лежать.

Мысль о том, что Банников, Машка, деревенский лапоть, приказывает ему, приводила его в бешенство. Цапля стиснул зубы и оцепенел так, чувствуя, как раздражительно и зло бьется его сердце.

– Вставайте, отделенный! – настойчиво повторил Банников и, пугаясь, сильнее нажал штык. Ефрейтор вздрогнул от холода стали и тоскливого сознания, что тяжелый острый предмет колет ему затылок. Но у него еще оставалась тень надежды, что Банников ради будущего не захочет его унижения и уйдет.

Часовой тяжело дышал, бессознательно улыбаясь в темноте. И оттого, что орудие смерти упиралось в живое тело, глухая хищность, похожая на желание разгрызть зубами деревянный прут, жарким туманом ударила в его мозг. А возможность безнаказанно убить неприятного, оскорбившего его человека показалась вдруг тягостно приятной и жуткой. Жаркая слабость охватила Банникова. Вздрогнув мучительно сладкой дрожью, он поднял ружье и, похолодев от ужаса, ударил штыком вниз.

Хрустнуло, как будто штык сломался. Конец его с мягким упорством пронзил землю. И в тот же момент злоба родилась в Банникове к белому, сытому и стриженому затылку ефрейтора.

Тело вздрогнуло, трепеща быстрыми, конвульсивными движениями. Тонкий, лающий крик уполз в траву. Цапля стал падать в бездонную глубину и, согнув руки, пытался вскочить, но голова его оставалась пригвожденной к земле и смешно тыкалась лицом вниз, как морда слепого щенка, колебля ружье в руках Банникова. Солдат еще сильнее нажал винтовку, удерживая бьющееся тело, потом с силой дернул вверх, отчего голова ефрейтора подскочила и стукнулась о землю равнодушным, тупым звуком. Шея Цапли вздрогнула еще раз, вытянулась вперед и затихла вместе с неподвижным, притаившимся телом».

Такая история. Тут нет плоской революционной агитации, как в рассказе «Слон и Моська», где также создан образ замордованного и протестующего солдата из крестьян; нет тут еще ни Зурбагана, ни Лисса, ни «Алых парусов» – это ранний, не слишком известный Грин, только нащупывающий свою манеру, но в то же время удивительно зрелый. И что бы ни говорили и ни писали о будущих достижениях Грина-романтика, жаль, что он с этого пути свернул. Из Грина вышел бы первоклассный писатель-реалист. Он мог пойти по традиционному пути психологической русской прозы, мог оказаться в ее – как теперь говорят – «мейнстриме», с Куприным, Буниным, Горьким, Андреевым – но не захотел и выбрал путь, где его ждали непонимание, обвинения, насмешки, упреки в подражательности и даже прямая клевета, что он-де убил капитана английского судна, украл у него рукописи и стал печатать под своим именем (потрясающая рифма к будущей судьбе Шолохова и «Тихого Дона»), а потом и вовсе обвинили в космополитизме.

Легенд вокруг Грина было сколько угодно, но если читать его прозу непредвзято, то поражает, что часто встречаются убийства. Причем убивают и плохие, и хорошие. От отчаяния, желания отомстить, восстановить справедливость или убрать соперника, как в «Колонии Ланфиер», наказать зло, как в рассказе «Трагедия плоскогорья Суан», защитить родной город, как в «Зурбаганском стрелке», оградить невинную девушку от похотливого старика, как в «Блистающем мире». Даже в «Алых парусах», этой доброй как будто сказке, Лонгрен хладнокровно смотрит, как погибает Меннерс («Черную игрушку я сделал, Ассоль»), и автор при этом на стороне моряка. Грин точно знал, что врагов и негодяев надо убивать. Но если в праве Лонгрена или Астарота на убийство он не сомневается, то случай с Банниковым и его мучителем сложнее, и ощущение от рассказа остается тягостное, неопределенное, неуютное. Тут все неправильно, сама ситуация непосильна, неразрешима. Тут нет хороших и плохих, сильных и слабых, злых и добрых, и непонятно, как ко всему рассказанному относиться. То есть понятно, что армия у Грина – это ужасно и бесчеловечно, но вот с людьми-то как быть? – вопрос, который, к слову сказать, никогда не возникает при чтении армейских вещей Куприна, где, напротив, поражает богатство человеческих натур на фоне полковой казенщины, и эта разность потенциалов создает то напряжение, которое притягивает читателя.

Может быть, именно эта неуютность и неразрешимость, негероичность гриновского реализма отталкивали самого Грина и заставляли его писать так, чтобы отношения между людьми были не то чтобы более простыми, но резче очерченными и внятными. В этом был его свободный и честный выбор. Он создал свою картину мира и установил в ней свои законы. Солдаты – это те, кто убивает. Поэтому их тоже можно и нужно убивать. И чисто гриновские герои-индивидуалисты, не желающие жить по законам общества, именно это и будут делать в «Синем каскаде Теллури», когда смелый любитель «холодного счастья» Рег примется лупить по морякам в шлюпках при том, что сам Рег очевидно нарушает закон, а моряки-то уж точно ни в чем не виноваты, но не с точки зрения Рега, который говорит о них: «Я держусь того мнения, что люди нерасчетливы или тупы. Продавать жизнь за медный грош, тарелку похлебки и железную койку – это верх бесстыдства».

То же самое будет делать смелый и благородный Давенант в «Дороге никуда», на чьей совести останутся шестнадцать безвинных жизней и воспоминание о ярком захватывающем бое, с которым он умрет. Убьет шестерых жандармов, арестовавших Тави Тум, летающий богочеловек Крукс из «Блистающего мира». Солдаты виноваты тем, что они солдаты, представители серой обезличенной массы, которой противостоят одиночки-герои. Вот что вынес Грин из военной службы. А еще страстную ненависть не только к насилию над человеческой личностью, но и к малейшему ограничению свободы.

Как солдат он был полной противоположностью и Банникову, и Моське, хотя бы потому, что хорошо знал свои права и к тому же, в отличие от тех, кто с ним служил, был дворянином.

«Моя служба прошла под знаком беспрерывного и неистового бунта против насилия. Мечты отца о том, что дисциплина „сделает меня человеком“, не сбылись. При малейшей попытке заставить меня чистить фельдфебелю сапоги, или посыпать опилками пол казармы (кстати сказать – очень чистый), или не в очереди дневалить, я подымал такие скандалы, что не однажды ставили вопрос о дисциплинарных взысканиях. Рассердясь за что-то, фельдфебель ударил меня пряжкой ремня по плечу. Я немедленно пошел в „околодок“ (врачебный пункт), и по моей жалобе этому фельдфебелю врач сделал выговор», – писал Грин в рассказе «Тюремная старина».

По воспоминаниям, а точнее, показаниям одного из тех, кто служил вместе с Грином, «за время служения в батальоне Александр Гриневский вел себя скверно и совершил несколько серьезных выходок… когда нашу роту повели в баню, Гриневский разделся… повесил на полку свои кальсоны и объявил, что это знамя Оровайского батальона». [36]36

Воспоминания об Александре Грине. С. 428.

[Закрыть]

«Я был стрелком первого разряда. „Хороший ты стрелок, Гриневский, – говорил мне ротный, – а плохой ты солдат“».

Грин прослужил в армии шесть месяцев, из которых три с половиной провел в карцере на хлебе и воде. Летом 1902 года он пытался бежать, несколько дней бродил по лесу, но его поймали в Камышине и предали суду. В ноябре того же года он убежал вторично, и на сей раз поймали его не скоро.

Помогли бежать революционеры. И эсеры, и эсдеки уже давно вели пропаганду в армии, искали, на кого опереться, и Грин, тогда еще не разделяя их идей – неслучайно в показаниях того же ефрейтора Пикинова читаем, что «Гриневский против царя или же против устройства государства ничего не говорил», [37]37

Там же. С. 429.

[Закрыть]– рад был любой возможности избежать солдатчины.