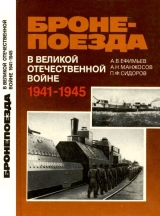

Текст книги "Бронепоезда в Великой Отечественной войне 1941–1945"

Автор книги: Александр Ефимьев

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)

Командир зенитного пулемета ДШК сержант П. Г. Смирнов и младший сержант Д. И. Вялых. Бронепоезд № 701 62-го отдельного дивизиона бронепоездов.

В четырех отдельных дивизионах – 31, 39, 57, 62-м – бронеплощадки были оборудованы легендарными «катюшами» – реактивными установками М-8. Впервые установки М-8–24 были использованы при вооружении бронепоездов № 659 «Козьма Минин» и № 702 «Илья Муромец»: в марте 1942 года этим бронепоездам были переданы две броневые площадки с установленными на них «катюшами» и зенитными орудиями.

В августе 1942 года в Москву прибыл личный состав 57-го и 62-го ОДБП, потерявших боевую технику в жестоких боях в районе Ворошиловграда и Воронежа. На станции Москва-Товарная-Горьковская командованию 62-го ОДБП были переданы бронепоезда № 653 «Мичуринец», построенный рабочими Мичуринского паровозоремонтного завода, и № 701 «Советская Армения», сооруженный в цехах депо Москва-Пассажирская-Октябрьская на средства трудящихся Армянской ССР. 12 августа в состав 62-го дивизиона передали две бронеплощадки, на которых были смонтированы четыре установки М-8. Реактивными установками М-13 были оборудованы также бронепоезда № 686 и 693 57-го ОДБП, перевооружавшиеся в Мытищах и Балашихе.

Сложность обучения личного состава взводов реактивных минометов заключалась в том, что не было никаких наставлений или учебных пособий по реактивному оружию, а записывать что-либо о нем строжайше запрещалось.

Командиры взводов реактивной артиллерии 31-го и 62-го дивизионов младшие лейтенанты В. И. Кудесов, Г. Е. Шагун, Г. Д. Паничкин, П. Ф. Черненков окончили в городе Миассе Челябинской области 1-е Гвардейское минометно-артиллерийское училище имени Красина и были зачислены в резерв Главного автобронетанкового управления Красной Армии. Впоследствии начальник штаба 62-го отдельного особого Новосокольнического дивизиона бронепоездов [4]4

14 марта 1943 г. 62-й отдельный дивизион бронепоездов, вооруженный установками М-8, стал именоваться «особым».

[Закрыть]подполковник запаса Г. Д. Паничкин вспоминал: «Со своими расчетами нас направили на Московский вагоноремонтный завод имени Войтовича. Вместе с рабочими мы строили бронеплощадки с установками М-8. В свободное время обучали и сплачивали боевые расчеты. По прибытии в 62-й дивизион я был назначен командиром взвода бронепоезда № 653 «Мичуринец», а Павел Черненков – бронепоезда № 701 «Советская Армения».

На бронепоездах «Козьма Минин» и «Илья Муромец» лейтенанты В. И. Кудесов и Г. Е. Шагун применили принципиально новый монтаж реактивных установок. Предложение о круговом вращении установок, их использовании для нанесения ударов по флангам и даже по тылам, если бронепоезд попадает в окружение, нашло поддержку командования дивизиона. На «Илье Муромце», где Г. Е. Шагун командовал взводом, ракетчики придумали даже специальный шаблон. С его помощью в боевой обстановке быстро устранялись дефекты направляющих на пусковых установках.

Большой комплекс восстановительных работ, которые надо было проводить на бронепоездах, требовал специалистов различных железнодорожных профилей – путейцев, вагонников, связистов. У паровозных бригад, действовавших на передовой, например, возникала масса сложностей с заправкой паровозов углем, водой. Достаточно напомнить, что четырехосный тендер вмещал 14 кубических метров воды (в среднем 1000 ведер), а также 12–15 кубических метров дров или 6,5 тонны угля.

Если принять за основу постоянную готовность бронепаровоза к движению, когда паровоз находился под парами, то суточный расход как минимум составлял 10 кубических метров воды и 7 кубических метров дров или эквивалентное количество угля. Таким образом, бронепоезд ежесуточно требовал снабжения водой и через сутки – топливом. Кроме того, ежемесячно требовался промывочный ремонт котла, на что уходило более суток. Все эти вопросы решали старшие паровозные техники дивизионов. Естественно, на эти должности назначались опытные работники. Так, старшим паровозным техником 16-го ОДБП был инженер Б. Л. Амаглобели, окончивший перед войной Тбилисский институт инженеров железнодорожного транспорта. В составе 38-го ОДБП старшим паровозным техником служил П. С. Шубин, бывший старший машинист паровозного депо Челябинск. Большой опыт имели также Г. В. Силин и А. Д. Леконцев (62-й ОДБП), В. И. Соболев (57-й ОДБП), А. В. Широков (47-й ОДБП).

Исключительно тяжелой и опасной была работа локомотивных бригад. Летом нестерпимый жар и духота, зимой холод. В будке машиниста постоянная загазованность, а в ходе боя – гул, грохот… В таких условиях проходила их фронтовая вахта. В боях на огромной дуге от Баренцева до Черного морей сотни железнодорожников, членов экипажей бронепоездов, вносили свой вклад в победу над фашизмом.

Бронеплощадка реактивных установок 31-го особого дивизиона бронепоездов.

В октябре 1941 года в период массового строительства бронепоездов в Центральном управлении паровозного хозяйства НКПС под руководством инженера И. И. Кононова был создан отдел бронепоездов. О первых днях его работы вспоминает бывший старший инженер-диспетчер отдела, почетный железнодорожник П. М. Герасимов: «В одном из кабинетов паровозного главка собралась группа командиров во главе с И. И. Кононовым.

– Товарищи, – сказал этот невысокий коренастый человек в форменной темно-синей железнодорожной куртке, – надо разработать технический проект и рабочие чертежи типового бронепоезда, найти оптимальные конфигурации с учетом достижений военной науки.

– Даны какие-то параметры? – спросил кто-то.

– Нет. Одно из условий – современность, предельная простота. Поймите, не ожидая нас, на сети уже строят бронепоезда, стараясь хоть чем-то помочь фронту.

– А какие сроки?

– Три недели, в крайнем случае месяц. У нас образуется отдел бронепоездов, начальником отдела назначен я, а товарищ Титов Алексей Алексеевич, – он кивнул в сторону светловолосого невысокого человека, – заместителем.

Типовой проект упразднил разнотипность форм бронепоездов и внес необходимое единообразие в технологический процесс. При разработке проекта приходилось, где только можно, уменьшать размеры каждой детали для того, чтобы снизить общую массу бронеединицы с полным вооружением, запасом снарядов, патронов и личным составом. Надо было «вписаться» в допускаемую нагрузку на ось.

Для доставки броневой стали к местам строительства были командированы инженеры Н. С. Рыбалко, А. М. Двухименный, Б. Е. Когосов и другие. Рискуя жизнью, они вывозили сталь из-под носа у наступающего врага – из Таганрога, Харькова. А сколько находчивости проявляли диспетчеры Ворошиловграда, продвигая транспорты с броневой сталью.

В 1941 году в Главном автобронетанковом управлении Красной Армии, которым руководил заместитель наркома обороны генерал-полковник Я. Н. Федоренко, был создан специальный отдел бронепоездов. В его задачу входило общее руководство боевым использованием бронепоездов на театрах боевых действий, организация технического и материального снабжения, ремонта и переоборудования их в прифронтовых депо и на тыловых ремонтных базах.

В феврале 1942 года отдел был переформирован в Управление бронепоездов. Его возглавил командир бронепоезда в годы гражданской войны генерал-майор танковых войск П. Г. Чернов. В составе Управления бронепоездов объединились опытные офицерские кадры. Вопросами артиллерийского снабжения занимался подполковник Г. Л. Карасик, бывший командир 8-го дивизиона. Представители Управления часто выезжали на места строительства бронепоездов, а затем и на фронт, оказывали повседневную и действенную помощь в оборудовании их артиллерийскими и зенитными средствами, совершенствовании выучки личного состава, повышении эффективности боевого применения бронепоездных частей.

В первые дни Великой Отечественной

В первые часы войны на многих участках Львовской и Ковельской железных дорог вступили в бой с фашистами бронепоезда НКВД. Сохранились лишь немногие документы тех первых дней войны. Но и по коротким строчкам боевых донесений удается проследить героический подвиг экипажей броневых крепостей.

В составе 10-й дивизии НКВД бронепоезд № 66 сражался на участке Перемышль – Львов. В бою под Перемышлём, поддерживая части 99-й стрелковой дивизии, экипаж бронепоезда рассеял мотострелковый батальон гитлеровцев. В ходе жестоких схваток бронепоезд № 66 под командованием майора Н. Панькова отошел к Киеву и позднее участвовал в обороне города-воина на Днепре.

На станции Марковцы под Станиславом (ныне Ивано-Франковск) встретил войну экипаж бронепоезда 77-го полка НКВД. Бронепоездом командовал бесстрашный офицер, старший лейтенант И. Д. Турганов. Ранее он участвовал в борьбе с басмачами, был тяжело ранен, награжден орденом Красного Знамени, после длительного лечения возвратился в строй. Бронепоезд 77-го полка, построенный в 1933 году в Брянске, имел на вооружении четыре короткоствольных 76-миллиметровых орудия и 12 станковых пулеметов «максим».

29 июня бронепоезд нес боевое дежурство на участке Хрыплин – Коломыя, создавая возможность эвакуировать эшелоны на станцию Тернополь. Рано утром 30 июня старший лейтенант И. Д. Турганов получил приказ задержать моторизованные вражеские части. Но как? Помогла находчивость. Команда подрывников доставила на мост через реку Быстрицу (у станции Хрыплин) вагон с авиабомбами. Артиллеристы бронепоезда с некоторого расстояния открыли по нему огонь. Огромный взрыв потряс окрестности. Когда рассеялся дым, бойцы бронепоезда увидели, что фермы моста беспорядочно сгрудились над водами горной реки.

В первых приграничных боях особенно отличились бойцы второй бронеплощадки, которой командовал лейтенант И. М. Бобриков, служивший на этом бронепоезде с 1939 года.

В результате умелых действий экипажа бронепоезда части 13-го стрелкового корпуса 12-й армии, оторвавшись от противника, заняли новые боевые рубежи…

5 июля 1941 года бронепоезд № 77 прибыл в Гусятин и поддерживал части 77-го полка. Шли ожесточенные бои с фашистами, прорвавшимися сюда со стороны Тернополя. Немецкая авиация разбомбила железнодорожный мост через реку Збруч, отрезав путь эшелонам и бронепоездам 75-го и 77-го полков НКВД. Немецкая пехота, высадившаяся десантом на левом берегу Збруча и поддержанная танками, повела наступление на Гусятин. На станции Копычинцы поврежденный бронепоезд 75-го полка НКВД был взорван, и бронепоезд № 77 вступил в единоборство с танками противника. Умело маневрируя, он обрушил на врага свою огневую мощь. «В районе станции Выгнанка фашисты потеряли пять танков, более десяти получили повреждения и не могли двигаться», – вспоминает секретарь совета ветеранов 10-й дивизии НКВД Е. В. Серебряков.

7 июля бронепоезд старшего лейтенанта И. Д. Турганова, оставшись без прикрытия стрелковых частей, вступил в бой. Орудия бронепоезда послали на врага сотни снарядов. Противник минометным огнем разрушил железнодорожное полотно. Бронепоезд маневрировал на участке длиной 150–200 метров. Через каждые тридцать минут фашисты обрушивали на него артиллерийский огонь и бомбовые удары. Почти десять часов длился этот неравный бой. Лишь поздно вечером, израсходовав последний боевой комплект, экипаж бронепоезда взорвал паровоз и бронеплощадки. 27 августа 1941 года И. Д. Турганов с группой бойцов перешел линию фронта и попал в расположение наших частей.

Вскоре капитан И. Д. Турганов возглавил бронепоезд № 60, сражавшийся на участке Полтава – Харьков. Боевой путь этого бронепоезда начался в боях на участках Минск – Свислочь – Могилев. Здесь, в Белоруссии, десять бронепоездов внутренних войск НКВД – № 29, 53, 58, 73, 76, 78 и другие – вступили в сражения с наступающими гитлеровскими дивизиями группы «Центр» уже в первые дни войны.

23 июля 1941 года командир 3-й дивизии НКВД получил распоряжение начальника войск НКВД страны, в котором определялся порядок использования бронепоездов в приграничных сражениях. «Бепо (сокращенное «бронепоезд». – Примеч. авт.) 76-го полка сосредоточить в Минске с задачей оказать огневую поддержку частям 9-й дивизии… Бепо 53-го полка сосредоточить в Полоцке, установить связь с гарнизоном моста, с подразделениями 86-го полка, оказывая им огневую поддержку…» – отмечалось в этом боевом распоряжении.

Бронепоезд № 73, которым командовал старший лейтенант Ф. Д. Малышев, находился неподалеку от Минска. На второй день войны его экипаж отражал налеты вражеских самолетов на Минск, организовывал эвакуацию эшелонов с людьми, железнодорожным имуществом, оборудованием минских заводов. 25 июня командир бронепоезда получил боевой приказ: «Срочно прибыть на станцию Белорусь для обороны в городе Заславле окружного военного склада войск НКВД».

Майор Ф. Д. Малышев, командир бронепоезда № 73 внутренних войск НКВД.

На пятый день войны в два часа дня по шоссейной дороге, ведущей от Заславля к Минску, появились вражеские мотоциклы– бронетранспортеры. Танки с черно-белыми крестами на бортах, автомобили с пехотой и артиллерией заполнили улицы Заславля.

На окраине города вспыхнул бой. Гранатами и бутылками с зажигательной смесью встретили бойцы 3-й дивизии НКВД бронированные машины. Но силы были неравными. На помощь чекистам со станции Белорусь прорвался бронепоезд № 73. Огонь четырех орудий и восемнадцати пулеметов опрокинул наступающие цепи фашистов. Понеся большие потери, гитлеровцы отступили…

Звено «юнкерсов» беспрестанно пикировало на стальную крепость, маневрирующую на участке Белорусь – Ратомка. С нее неумолчно стучали зенитные пулеметы. Два «юнкерса», загоревшись, врезались в землю. Но перевес был явно на стороне противника. Одна из площадок бронепоезда была серьезно повреждена. Дав последний залп из всех орудий, он отошел к озаренному пожарищами Минску.

В Минске команда стальной крепости была пополнена двумя отделениями пулеметчиков. Прибыл и новый комиссар бронепоезда политрук И. Н. Крискевич. Вскоре бронепоезд № 73 был переброшен на участок Осиповичи – Могилев. Здесь, неподалеку от станции Свислочь, противник высадил крупный десант, занял станцию Елизово и железнодорожный мост через Березину. Движение поездов было прервано. Бронепоезду, усиленному стрелковой ротой, было приказано отбить мост.

Бронепоезд медленно подошел к разрушенному участку дороги. У моста уже шел бой.

– Огонь по блиндажам! – командует Малышев.

Еще накануне там, в этих блиндажах, был наш пост. Теперь в них укрепились фашисты. Бронепоезд бьет прямой наводкой. По сигналу ракеты десантники стремительно бегут вперед. Дерзкой атакой мост отбит. Но противник успевает взорвать рельсы по ту сторону реки…

Ночь прошла тревожно, экипаж своими силами восстанавливал путь. Поутру положение осложнилось. К реке, стреляя на ходу, подошли вражеские танки. За ними устремилась пехота. Неся потери, рота наших десантников стала отходить. А бронепоезд принял на себя новый тяжелый бой. Вот загорелся выскочивший на мост головной танк, подавлена вражеская батарея. Под огнем пулеметов вокруг моста полегло не меньше сотни фашистских солдат.

Корректировку огня с железнодорожной насыпи, наскоро окопавшись, вел артиллерист-разведчик Б. И. Зулаев. Возле него с биноклем в руке лежал Ф. Д. Малышев. Место не очень удобное – кругом сплошная топь.

Вражеской разведке удалось засечь наблюдательный пункт. Впереди вспыхнул огонь, едва Зулаев успел повалить Малышева под откос, как над их головами засвистели пули. Вот с визгом невдалеке шлепнулась одна мина, за ней другая. Веером разлетелись осколки.

Обозленные неудачей гитлеровцы вызвали на подмогу авиацию. Волна за волной выходили на цель – бронепоезд – «юнкерсы». Со злобным свистом неслись к земле бомбы. Тяжелые взрывы сотрясали окрестность. Бронепоезд стал маневрировать, не прекращая огня по врагу. Услышав команду «Огонь!», наводчик Василий Кулешов припал к панораме, навел орудие на вражеский танк. От прямого попадания танк швырнуло в сторону. Он загородил дорогу колонне. Восторг охватил Василия: «Так их, фашистов!»

Но в этот момент один из «юнкерсов» отделился от группы и пошел вдоль железной дороги почти на бреющем полете. Очередью из крупнокалиберного пулемета были убиты кочегар и помощник машиниста. Облако белого пара взмыло над паровозом, и он стал беспомощной мишенью для врага.

Борис Зулаев оказывал первую помощь радисту Ивану Придатко. Его товарищи Григорий Бобровник и Владимир Маслов перевязывали пулеметчика Щупака.

Зенитчики Иван Бодия и Николай Дутченко открыли в этот день свой счет: подбитый ими «юнкерс», волоча длинный шлейф дыма, рухнул неподалеку в лесу.

Когда самолеты отбомбились, бойцам предстала удручающая картина: прямыми попаданиями бомб изуродованы контрольные платформы, на бронированной обшивке паровоза и площадок зияли рваные раны, рельсы полотна покарежены и скручены, на насыпи виднелись огромных размеров воронки.

Вражеские танки, отыскав мост выше по течению реки, обошли бронепоезд.

– Снять замки с орудий, взять пулеметы, – скомандовал Малышев, – взорвать бронепоезд!

Мелкими группами рассредоточились по лесу бойцы. Местом сбора наметили Могилев.

Уже давно не отвечал врагу бронепоезд, но немецкие танки били и били по нему снарядами. Бронепоезд погиб. Растерзанный, почерневший от копоти, он еще долго стоял как памятник солдатскому мужеству.

После тяжелых боев на Березине личный состав бронепоезда № 73 прибыл в Брянск. Как вспоминал ветеран бронепоезда Б. И. Зулаев, железнодорожники Брянска сформировали новый бронепоезд – два мотоброневагона (МБВ), оснащенных 76-миллиметровыми орудиями и одиннадцатью станковыми пулеметами. В составе экипажа насчитывалось 196 человек. В августе 1941 года бронепоезд был переброшен под Москву.

Трагической оказалась боевая судьба бронепоезда 58-го полка внутренних войск НКВД. На перегоне Барановичи – Погорельцы он принял первый, но неравный бой. Бывший наводчик орудия И. В. Соколов потом вспоминал:

– Бронепоезд оказался зажатым с двух сторон. Впереди путь был разрушен бомбами. В метрах трехстах от нашей стоянки проходила грунтовая дорога, по которой двигались фашистские войска. Хорошо замаскировавшись, мы ждали, когда подойдет вражеская техника. И вот показалась колонна танков и бронетранспортеров. Их люки были открыты. Смело высунувшись по пояс, танкисты обозревали дорогу.

Мы открыли огонь одновременно из четырех орудий. Танки начали расползаться по полю. Два из них загорелись, вышло из строя и несколько бронетранспортеров. Гитлеровцы в панике покидали машины, спеша укрыться в роще. В течение нескольких минут мы расстреливали фашистов, нанося им значительный урон.

Но вскоре бронепоезд оказался под ответным огнем. Снаряды прошивали стенки бронеплощадок. От прямых попаданий орудия заклинило. Погибали бойцы. Только с наступлением сумерек фашисты прекратили обстрел. По приказу командира – старшего лейтенанта Подгорного – мы покинули неподвижный броневой состав…

Бои на Полесье

В июле-августе 1941 года в районе реки Сож под Славгородом, Чериковым, Кричевым, Мстиславлем шли ожесточенные бои. Захватчики стремились сломить сопротивление войск Центрального фронта и открыть дорогу на Москву. В боях неувядаемой славой покрыли себя бойцы бронепоезда № 44 под командованием старшего лейтенанта С. Л. Клюева.

– В числе раненых красноармейцев я был эвакуирован на станцию Молодечно, – вспоминает ветеран бронепоезда А. А. Маринович. – В вагон неожиданно вошел старший лейтенант в комбинезоне и шлеме танкиста и громко спросил: «Кто хочет служить в нашей части?» – Кто из пехотинцев не хотел стать танкистом? Поднялись я, еще человек пять легко раненых и пошли за командиром. Ожидали увидеть танки, а он привел нас к бронепоезду.

Сквозь амбразуры смотрели короткоствольные 76-миллиметровые пушки. Их было четыре. Восемь станковых пулеметов. Командир узнал воинскую специальность каждого из нас. Я стал командиром пулеметного расчета, Г. Красько – командиром орудия, а М. В. Волкович – помощником командира орудийного расчета.

Через сутки поступил приказ выйти навстречу врагу в район Лиды, где в окружении сражались наши войска…

А. А. Мариновичу запомнился бой в районе станции Столбцы. Оборону здесь держал железнодорожный батальон. С. Л. Клюев быстро установил связь с его командованием. Было решено занять оборону, оборудовать наблюдательный пункт рядом с железнодорожным мостом и ждать противника. Добыли счетверенную зенитную пулеметную установку. Ее расчет – младший командир Кульваневский, солдат Буряк из Клецкого района Минской области и еще один боец – уже побывал в трудных переплетах и в бою действовал отважно.

А схватка с фашистами сложилась тяжело. Командир бронеплощадки Б. П. Есин первым заметил вражеские танки. Следом двигалась вереница автомобилей с пехотой. По ним и открыл огонь бронепоезд. Горели танки, враг нес потери, но все больше раненых и убитых становилось в команде бронепоезда. Вышло из строя одно орудие, потом еще два. Огонь вели станковые пулеметы и зенитки. Поднимались в контратаку бойцы железнодорожного батальона и с помощью команды бронепоезда отбрасывали врага. Более десяти танков, много автомобилей, орудий, солдат потеряли гитлеровцы в том бою. И отступили от станции. После боя С. Л. Клюев поблагодарил воинов за отвагу, стойкость, за высокое боевое мастерство.

Старший лейтенант С. Л. Клюев, командир бронепоезда № 44.

От станции Негорелое через Минск, Осиповичи, Могилев, Кричев, Рославль прорвался бронепоезд № 44 на Смоленск. Клюевцы отходили всегда последними, отражая атаки врага.

Вид у бронепоезда был такой, что его следовало бы отправить на переплавку. Но бронепоезд отправили в Брянск. Рабочие Брянска сделали невероятное: в кратчайший срок восстановили крепость на колесах. Новые площадки были обшиты броневыми плитами, отремонтирован паровоз, прошедший сквозь испытания огнем. И через Унечу бронепоезд двинулся под Кричев, где клюевцев ожидали еще более трудные испытания.

Утром 29 июля С. Л. Клюев получил боевое задание: нанести удар по нескольким важным целям на позициях захватчиков между городами Климовичи и Кричев. Командир бронеплощадки Б. П. Есин и командир орудия Г. Красько подробно рассказали своим подчиненным, как они должны действовать. Напомнили, что появление бронепоезда для врага будет неожиданным и эту благоприятную возможность надо умело использовать.

Бронепоезд на скорости вышел на открытое место у поворота дороги и обрушил на позиции гитлеровцев огненный шквал.

Потом был удар по станции Кричев II, где стояли вражеские склады боеприпасов, продовольствия и горючего. Затем бронепоезд совершил еще пять огневых рейдов. Вот тогда и стали атаковать его фашистские самолеты.

Один из налетов принес много бед: бомба попала в сцепку паровоза с бронеплощадкой. Людей отбросило вниз, площадка сошла с рельсов. Фашисты улетели, считая, что с бронепоездом покончено. Но ночью железнодорожники станции Унеча прислали специальную технику и бронепоезд дотащили в Климовичи. Паровоз пришлось отправить в Унечу на капитальный ремонт, а команде С. Л. Клюева дали «черный» паровоз. Бронепоезд № 44 продолжал громить гитлеровцев.

В начале августа 1941 года наши десантники, пехотинцы, артиллеристы отошли за деревню Михеевич. Несколько дней здесь шел бой за железнодорожный участок Орша – Унеча. Фашисты подтянули сюда большие силы пехоты и танков и в один из дней, предварительно подвергнув бомбовому удару позиции советских войск, пошли в атаку. Казалось, ничто не остановит плотные цепи врага. Но вдруг из-за перелеска выскочил бронепоезд, остановился и ударил прямой наводкой. Это были мощные залпы, вспоминают участники сражения. Земля сотрясалась от разрывов снарядов. Первые цепи врага были скошены, а остальные повернули назад.

На разъезде бронепоезд прямой наводкой уничтожил огневые точки, танки, автомобили, живую силу противника, но когда возвращался назад, налетели вражеские самолеты. Их было двенадцать. Посыпался град бомб. Они повредили полотно железной дороги. Однако группа воинов во главе с воентехником Забелиным под огнем восстановила путь.

6 августа 1941 года фашисты обрушили на бронепоезд № 44 еще один мощный удар с воздуха. Почти три десятка пикирующих бомбардировщиков около пяти часов подряд бомбили бронепоезд. Немногие из личного состава бронепоезда уцелели в том бою. Среди них машинист А. М. Денисов (долгие годы после войны он работал начальником депо Кричев), А. А. Маринович – житель города Хойники на Гомельщине. Погибшие члены экипажа похоронены под деревней Осмоловичи.

С 26 июня 1941 года на железнодорожных участках белорусского Полесья сражались бронепоезда № 47, 48 «Брянский рабочий» и № 49 «Имени Профинтерна». Эти боевые машины, вооруженные четырьмя 76-миллиметровыми пушками и восемью станковыми пулеметами, были построены в Брянске на заводе «Красный Профинтерн» еще в 1937 году и находились в резерве бронетанковых войск РККА.

2 июля 1941 года в ходе боев под Борисовым бронепоезда были объединены в 12-й отдельный дивизион под командованием майора Д. В. Дерюгина. О боевом пути 12-го дивизиона первого формирования сохранились очень краткие сведения. На станции Борисов при вражеском авианалете был разбит бронепоезд № 47. Окруженный фашистскими танками в бою у разъезда Пригорье (железнодорожный участок Рославль – Сещинекая) погиб бронепоезд № 48.

Экипаж бронепоезда № 49, вырвавшись из окружения, сражался под Гомелем в составе 13-й и 21-й армий. Но 14 августа 1941 года и этот бронепоезд был разбит в районе Унечи. Весной 1942 года 12-й ОДБП был сформирован вторично и вооружен более мощной техникой.