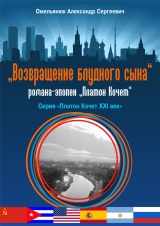

Текст книги "Возвращение блудного сына"

Автор книги: Александр Омельянюк

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]

И в тот же 1987 год молодой лейтенант приступил к службе во Втором управлении центрального аппарата ГРУ в районе Ходынского поля.

Это управление занималось странами Северной и Южной Америки, Великобританией, Австралией и Новой Зеландией.

На лейтенанта сразу обрушился огромный, трудно управляемый поток информации. Но, имея богатый запас знаний, владея многими методиками, он быстро обуздал этот поток, ввёл его в разумное русло, разделив на тематические реки и ручейки, анализируя и систематизируя информацию.

Ещё в июле этого же года, четырнадцать лет находившегося на должности начальнику ГРУ, генерала армии Петра Ивановича Ивашутина сменил другой генерал Владлен Михайлович Михайлов, бывший его первым заместителем лишь с февраля 1987 года.

А ещё одним заместителем начальника ГРУ, тоже относительно недавно, но с января 1986 года, был генерал-полковник Юрий Александрович Гусев, бывший давним знакомым и однокашником по высшим офицерским курсам «Выстрел» генерал-лейтенанта Гаврилова.

Поэтому, вскоре подключившийся к решению вопроса о дальнейшем перераспределении внука, его дед генерал-лейтенант Александр Васильевич Гаврилов нашёл возможность и из своего управления переговорил об этом по ЗАС телефону со своим давним знакомым:

– «Майор, доложите: генерал-лейтенант Гаврилов!.. Здравия желаю, товарищ генерал-полковник!.. Да, Юра, привет! Узнал соседа по алфавиту?… Извини, я тебя надолго не задержу. У Вас служит мой внук… Да, да! Он такой! Но он мечтает о работе нелегалом… Хорошо, пусть не сразу!.. Спасибо Юр!.. А как там твои?.. Понятно, поздравляю!.. Да, пока всего три! Внуки – это главное в жизни!.. Ну, счастливо, успехов тебе в службе и здоровья!».

И вскоре руководство удовлетворило раппорт Вячеслава, мечтавшего о практической и реальной работе. Поэтому его временно, для практики, перевели в Шестое управление ГРУ, занимавшееся радиоэлектронной (радио и радиотехнической) разведкой. И, как ещё и испано-говорящий, в начале 1988 года Вячеслав получил назначение в центр радио и радиотехнической разведки ГРУ, размещавшийся в пригороде кубинской столицы Лурдес.

Теперь его обязанности заключались в переводе и анализе перехваченных и прослушанных телефонных и радиопереговоров с территории США и Мексики. И пока мечта Вячеслава, хотя и не в совсем нужном ему виде, начала понемногу осуществляться.

Прилетев в Гавану, его самолёт сел на старом аэродроме Сиудад Либертад, бывшим главным аэропортом кубинской столицы до 1930 года, до ввода в строй аэропорта имени Хосе Марти. До Лурдес он добрался быстро.

Ещё 25 апреля 1975 года Совет Министров СССР санкционировал создание поста радиоперехвата 6-го управления ГРУ, размещавшегося на Кубе в южном пригороде Гаваны Лурдес. Это пост получил название «Термит-П» в отличие от находившегося в Гаване поста «Термит-С», принадлежавшего 16-му отделу (радиоэлектронная разведка) КГБ СССР, первым руководителем которого был генерал-майор А. В. Красавин.

Но функционировать пост ГРУ начал лишь с декабря 1976 года.

Он был оснащён стационарной 12-и метровой параболической антенной.

Кроме того 7-и метровая параболическая антенна была установлена и на открытом грузовике, став мобильным постом радиоперехвата.

Эти антенны позволяли перехватывать и сообщения в СВЧ-диапазоне, передаваемые с ИСЗ США, а также контролировать переговоры между башнями СВЧ-связи.

С Кубы поступало около 70 % всей разведывательной информации о США. Поэтому этот центр в пригороде кубинской столицы был для СССР ключевым в прослушивании территории своего потенциального противника, в том числе и телефонных разговоров.

И лишь со временем американцы стали гнать через этот канал утечки информации, за который Советский Союз ежегодно платили Кубе по 200 миллионов долларов, и дезинформацию.

С этого же поста, который периодически модернизировался, вёлся перехват сообщений из центра управления космическими полётами НАСА на мысе Канаверал в соседнем с Кубой штате Флорида, перехватывалась информация, передаваемая с американских связных спутников, по наземным телекоммуникационным кабелям, и между коммерческими и военными воздушными и морскими судами.

Контингент центра насчитывал почти тысячу специалистов, не считая членов их семей. Но Вячеслав пока был холост.

Вопреки повсеместным привычкам многих холостых офицеров Советской армии своё свободное время в основном занимать женщинами, пьянками и картами, за границей такое поведение было недопустимо, и нарушивших режим быстро отправляли обратно домой.

Поэтому в Лурдесе многие из них, в том числе и Вячеслав, в своё свободное время занимались самосовершенствованием, спортом и туризмом.

Иногда командование загружало свободных от брачных уз офицеров общественно-полезной работой.

Вячеславу, как свободно испано-говорящему, выпала доля контактировать с местным населением, вести так называемую шефскую и культурно-просветительную работу, в частности организовывать экскурсии для своих офицеров по Гаване и её окрестностям.

Всё чаще и чаще «нашего кубинца» можно было видеть в кубинской столице, где его местные жители принимали за своего. Этот дар позволял ему иногда выполнять в Гаване и частные поручения своего командования.

Несколько раз ему поручали выступить с лекциями о международном положении в кубинском университете и на предприятиях города, но без раскрытия своего имени и гражданства. Для своего прикрытия Вячеслав стал использовать имя «Камрад Рауль», представляясь слушателям аспирантом Гаванского университета – преподавателем марксизма-ленинизма.

Со временем он неплохо изучил город и его обитателей, став даже популярным среди студентов Гаванского университета, которые его уже считали своим.

– «Что-то наш Гаврилов-Кочет уж очень хорошо вжился в образ, адаптировался к внешней среде, практически ассимилировался в кубинца!?» – как-то сетовал замполит командиру их воинской части.

– «Да он фактически внедрился в местную среду обитания! Даже почти говорит на местном диалекте!» – соглашался тот.

В общем, служба Вячеслава Платоновича Гаврилова-Кочета протекала полезно и интересно. Он даже получал от неё удовольствие.

Во время прослушивания многочасовых записей необъятного количества, в общем-то, пустых телефонных разговоров, реагируя на ключевые слова, он вдруг вылавливал из этого потока мусора интересные сообщения. В определённое время Вячеслав с удовольствием снимал надоевшие ему наушники и полностью переключался на свою тетрадь для секретных записей, обобщая и анализируя на скорую руку записанную стенограмму, в итоге готовя ежедневную докладную записку своему непосредственному командиру.

Единственное, что в этот счастливый период нарушило его интересную и размеренную жизнь и службу, была ноябрьская телеграмма отца из Москвы о кончине Петра Петровича Кочета. Но командование не смогло отпустить сверх загруженного лейтенанта на похороны деда, ограничившись дежурным соболезнованием ему и отправкой аналогичной телеграммы в Москву.

В общем, Вячеславу было грех жаловаться на службу. Однако его всё же упорно тянуло непосредственно на поле боя невидимого фронта. Ему интереснее было бы поработать в горячих точках планеты, например, в испано-говорящих странах, которые в борьбе за свою независимость получали военную помощь Советского Союза.

И такая возможность ему вскоре представилась.

В 1989 году возникли новые международные проблемы, требующие пристального внимания советской разведки – Первого Главного Управления Комитета Государственной Безопасности СССР.

Этому способствовала начавшаяся в СССР перестройка, демократизация нашего общества, изменение системы общественных отношений и коренные изменении во внешней политике нашего государства.

И хорошо, что с 6 февраля того же года советской разведкой стал руководить генерал-лейтенант Леонид Владимирович Шебаршин.

Он был коренным москвичом, ребёнком пережившим войну. В 1958 году закончил восточный факультет МГИМО. После окончания 101-ой разведшколы с 1962 года служил в советской разведке в Индии и в Иране.

Он не был карьеристом, поэтому никогда не стремился на близкое к высоким сферам место. Ведь у него давно возникло предубеждение к этим сферам, причём по чисто человеческим мотивам. Ему никогда не нравилась атмосфера загадочности, всезнания и всесилия окружавших его представителей верхов, часто за своей чванливой самоуверенностью скрывавших пустоту.

И хотя при назначении на это пост в кремлёвских коридорах он почти физически ощутил атмосферу власти, у Леонида Владимировича в итоге сработала старая служивая мудрость – ничего не просить, но и ни от чего не отказываться.

Его заместителем остался, бывший им ещё с 1983 года и курировавший операции в Северной и Южной Америке, тоже честный, добрый и совестливый Николай Сергеевич Леонов, долгое время до этого бывший заместителем начальника информационного управления ПГУ, и пригласивший в своё время к себе на работу нынешнего своего начальника.

Николай Сергеевич был чрезвычайно авторитетен, весьма эрудирован, интеллигентен, излагал мысли чётко и ярко, свободно говорил по-испански и хорошо знал Латинскую Америку. Он был даже лично знаком со многими выдающимися деятелями континента.

Поэтому оба генерала были доками в информационно-аналитической области. Но оба они периодически с удовольствием погружались и в живое оперативное дело.

В феврале того же года Шебаршин и Леонов совершили визит на Кубу. И хотя в этот период уже проявилась некоторая натянутость в отношениях между нашими странами, вызванная горбачёвской перестройкой, Фидель и Рауль Кастро с радостью встретили своего старого приятеля – Николая Сергеевича Леонова и его нового начальника.

Но сначала гостей для отдыха после перелёта свозили в знаменитую гаванскую таверну «Бодегита дель Медио». В былые времена она была местом сбора артистической и писательской богемы Гаваны, проводившей здесь время в бесконечных литературных и политических спорах, пропивавшей здесь свои гонорары и оставлявшей на стенах автографы. Тогда это было разрешено всем желающим. Стены этой таверны, изукрашенные бесчисленными карандашными, чернильными и сделанными ещё чем-то росписями, были увешаны старинными плакатами, газетными вырезками, фотографиями и даже мелкими банкнотами почти всех стран мира.

Но главной её достопримечательностью была собственноручная подпись у барной стойки самого Хемингуэя, часто посещавшего эту таверну, и выпивавшего здесь мохито – разбавленный ром со льдом и свежесорванными листочками мяты.

К вечеру, после небольшого отдыха в гостинице, уже изрядно разогретых московских гостей официально принял сам кубинский руководитель.

Шестидесятичетырёхлетний Фидель Кастро, более тридцати лет несущий единоличную ответственность за судьбу Кубы, за каждое своё решение, формировавшее кубинское общество по его замыслу, принял советских гостей поздно, в одиннадцать часов вечера. Их беседа фактически свелась к трёхчасовым размышлениям кубинского руководителя вслух. Он говорил медленно, ни о чём не спрашивая гостей. От работавших мощных кондиционеров в кабинете кубинского руководителя было даже прохладно.

Поэтому старший и седобородый Кастро сидел в зелёной куртке и в такого же цвета кепи. Иногда он вставал, неспешно прохаживаясь вдоль большого стола, на полголовы возвышаясь над остальными соратниками, тут же встававшими в знак уважения, но тут же и останавливаемые его жестом.

Затем он тяжело садился, низко склоняя голову, и немигающим взглядом из-под козырька глядел сквозь собеседника куда-то вдаль.

– «Как же так могло случиться, что социалистическое содружество рассыпалось так быстро, в течение нескольких месяцев?» – риторически спросил он московских гостей.

Ему ведь было ясно, что Куба теперь не может рассчитывать на нашу реальную помощь, пока мы сами не наведём у себя порядок.

– «Не важно, каким будет Советский Союз. Неважно даже, будет он коммунистическим или нет. Важно, что бы он выжил и оставался единым, сильным государством. Иначе Кубе и другим независимым странам третьего мира просто не выжить. В мире будут господствовать одни американцы» – отрешённо продолжил он свою мысль.

– «Но Куба будет стоять на своём и бороться. Народ навсегда останется с нами, на этом или на том свете. У нас нет выбора!» – твёрдо закончил беседу кубинский вождь.

После банкета по случаю приезда дорогих гостей и посещения руководства Кубы, на следующий день два генерала попросили смежников из ГРУ в Лурдесе выделить им одного сопровождающего со знанием испанского языка, водящего автомобиль, хорошо знающего местные нравы, желательно соответственно одетым и соответствующей внешности, и умеющего держать язык за зубами. Выбор естественным образом пал на лейтенанта Вячеслава Платоновича Гаврилова-Кочета.

Такое задание Вячеслав посчитал за честь, и с интересом присоединился к генералам. Но те сразу предупредили, что он должен сейчас вести себя с ними, лишь только, как со старшими по возрасту штатскими, без всякого служебного рвения и чинопочитания.

Их теперь совместная поездка началась с посещения «Тропиканы» – кабаре на открытом воздухе, бывшим настоящей достопримечательностью Гаваны. На стол дорогим гостям были поставлены бутылки рома, кока-колы и ведёрко со льдом. В одиннадцать вечера началось представление. Десятки стройных, изящных мулаток в минимальных даже для тропиков костюмах, яркостью своих движений, своей привлекательной внешностью и молодостью просто ошеломили прибывших из зимней Москвы гостей, на радость хозяевам, не скрывавшим полученного удовольствия.

Через три часа представления, в перерыв, во время которого гости покинули кабаре, начались танцы для посетителей. Вячеслав искренне жалел об отъезде. Ему очень захотелось потанцевать с кубинскими девушками. Но протокол требовал воздержанности. Однако посещение этого кабаре сыграло для лейтенанта сближающую роль в общении с генералами.

И хотя это было сложно, но гражданская одежда всех троих, ещё детская привычка бывать в обществе генералов, эрудиция, воспитание и культура общения, сила воли и артистические способности – позволили Вячеславу быстро приспособиться к обстановке и сойтись с высокопоставленными московскими гостями, оказавшимися и необыкновенными рассказчиками.

Молодой лейтенант тоже понравился им обоим, и все трое быстро нашли общий язык, и не только испанский.

Генералов удивила наблюдательность этого лейтенанта, его знание местных жителей, обычаев и нравов, умение видеть логику в хаотическом нагромождении событий, и умение выбирать нужную информацию из её огромного, увлекающего потока.

– «Я хоть здесь служу не долго, но мне показалось, что кубинцам надо говорить только правду, без недомолвок и без всяких там душеспасительных сентенций и исторического оптимизма…» – поделился Вячеслав своим опытом со старшими коллегами, осекшись на последних словах.

Генералы, чуть улыбнувшись, переглянулись, но ничего на этот раз не сказали, оставив лейтенанта в недоумении: то ли он сказал что-то лишнее, или же слишком смелое?

Но скорое их совместное путешествие по провинции Пинар-дель-Рио отвлекло от обыденности, напомнив им старинный приключенческий роман.

Отвесные склоны гор и прибрежные скала были покрыты густыми зарослями ярко-зелёной растительности. Высокое голубое безоблачное небо оставалось таким и у горизонта. Цепочки пальм, как ожерелья тянулись по дну неглубоких долин. Мягкий, пахнущий смолой и мёдом, воздух легко заполнял все лёгкие. И вся эта яркая, контрастная, возбуждающая красота была непривычна русскому глазу, привыкшему к вызывающим спокойствие родным пейзажам, к мягким линиям, а не к таким ярчайшим краскам.

Единственное, что вызывало полное спокойствие у московских туристов – это красивая и даже какая-то добрая долина Виналес.

В окрестных горах оказалось множество пещер, в которых в средние века скрывались беглецы, а пираты прятали свои сокровища.

– «По семейной легенде один из моих предков был пиратом!» – восприняли, как шутку молодого человека, генералы разведки.

Однако пройдя немного вглубь, в полутемноте шедший последним Николай Сергеевич споткнулся о присыпанный песком камень, носком поддев из песка другой небольшой камушек, который отлетел в бедро, шедшему впереди Леониду Владимировичу. Спасая своего заместителя от падения, тот одновременно наклонился и поднял голыш. Остановившийся на откровенный русский возглас, шедший впереди с факелом Вячеслав, повернулся назад, освещая генералов, своды пещеры и песок под ногами.

– «Слава! Смотрите, какой Николай Сергеевич интересный камень выбил!?» – поднял генерал тёмно-серый, тёплый, почти плоский камешек, показывая его, легко уместившийся на ладони.

– «Так на нём что-то выгравировано!» – разглядел Николай Сергеевич, взяв его в свои руки и очищая от остатков песка.

– «Слава, посветите сюда, пожалуйста!» – попросил он, возвращая камень Леониду Владимировичу.

Тот внимательно рассмотрел находку и передал её молодому и зрячему:

– «Здесь действительно что-то нацарапано, или выдавлено!?».

Вячеслав поменял факел на камень, ещё раз для верности энергично провёл по нему ладонью, почувствовав его теплоту, и неуверенно прочитал:

– «А здесь вроде бы проглядываются испанские буквы (LÑ) эле и энье!?».

Николай Сергеевич, знаток испанского языка, взял камешек в свою ладонь и согласился, лишь уточняя:

– «Действительно! Эле и… энэ (LN)! Что-то я не вижу волнистой линии сверху?!» – не разглядел он её.

– «Да-да! Вроде это действительно не та бороздка!? – не стал спорить с авторитетом молодой коллега – Во! Леонов Николай…!» – отшутился он.

– «Николай Сергеевич! Так вот, оказывается, откуда Вы знаете испанский язык! Ваши предки были кубинскими пиратами?!» – поддержал шутку лейтенанта генерал, крепко сжимая руку своего зама.

Рассмеявшись шутке, все повернули обратно, где их ждала чёрная «Tatra» с кубинским водителем, – сотрудником местной госбезопасности, – хорошо знавшим местный ландшафт.

– «А действительно… Может мне его взять, как талисман?!» – задумался генерал-лейтенант Леонов.

Ещё раз рассмотрев на ладони серый плоский камушек, Николай Сергеевич отбил шутку начальника:

– «Вячеслав! А Вы же говорили, что ваши предки были пиратами? Тогда возьмите его себе на память, как талисман!».

– «Спасибо, Николай Сергеевич! Возьму с удовольствием, но только, как Ваш подарок!» – под смех Леонида Владимировича согласился дерзкий лейтенант.

– «Вячеслав, кстати, а кто сейчас Ваши предки?» – неожиданно перевёл разговор в конкретное русло и в наше время Николай Сергеевич.

– «Отец мой инженер в оборонке, а родом со Сретенки».

– «Хм-м, надо же, со Сретенки?! Так мой отец, Владимир Иванович, кстати, коренной москвич, работал в рыбном магазине на Сретенке до тридцать девятого года, а потом на Колхозной площади!» – почему-то обрадовался совпадению начальник ПГУ.

– «Тогда он мог встречаться там только с моим, к сожалению, недавно умершим дедом – Петром Петровичем!» – в тон ему ответил лейтенант.

Но путешественникам пора было отправляться дальше. Тоннелем они проехали сквозь гору, миновав далее маленький шахтёрский городок, и оказавшись на другом её склоне, обращённом к морю. С этой стороны в горе были вырублены штольни, в которых хранились торпеды. И вообще практически весь остров был изрыт тоннелями, шахтами и штольнями.

А в отвесных стенах гор были прорыты тоннели до двухсот метров глубиной, в которых под землёй могли укрыться значительные воинские формирования со своим вооружением, а также самолёты и ракеты различных классов. Кроме того на Кубе повсеместно были созданы отряды территориальной самообороны.

Подготовка к войне велась с размахом, но тщательно, со вниманием к деталям, и кубинские вожди не уклонялись от конфронтации с США. И эта конфронтация в свою очередь порождала своих героев.

И это было время, когда Куба до предела напрягала все свои силы, готовясь к народной войне против агрессии американских империалистов. А страной всё еще руководил легендарный Фидель Кастро – человек с железной волей и без человеческих слабостей, объявившей своему народу: «Социализм или смерть!».

Увиденное ими вокруг невольно перевело разговор на вооружённые силы Кубы.

И здесь молодой блеснул своей эрудицией, немало удивив двух генералов, поощривших его на долгое высказывание.

– «А вооружённые силы кубинцев сейчас более чем в четыре раза выше существующей международной практики!

При населении чуть меньше десяти миллионов человек, они составляют сто шестьдесят тысяч в сухопутных войсках, плюс девяносто тысяч в резерве и тридцать семь тысяч в Анголе и Эфиопии.

И это не считая советников в Алжире и в Ливии; в Бенине и в Сьера Леоне, в Народно-демократической республике Конго и в Гвинее, в Мозамбике, в Замбии и в Танзании, а также в Южном Йемене.

Кроме того у них девять тысяч на флоте и двадцать тысяч в ВВС.

Сюда надо добавить три тысячи человек в береговой обороне, десять тысяч в войсках госбезопасности и сто тысяч в народной милиции.

Итого у них под ружьём получается около четырёхсот тридцати тысяч человек!».

– «Да, да, лейтенант, продолжайте!» – восторженно подтвердил Николай Сергеевич.

– «В сухопутных войсках у них три бронетанковых бригады и пятнадцать пехотных, а также множество отдельных полков, батальонов и групп.

На вооружении более шестисот наших танков, бронетранспортёров и боевых машин, включая шестьдесят тяжёлых ИС-2, сто пятьдесят средних Т-34, Т-54, Т-55, и пятьдесят Т-62. Есть также лёгкие плавающие танки ПТ-76 и боевые разведывательно-дозорные машины БРДМ-1. У них также есть сто самоходных артиллерийских установок СУ-100. Около четырёхсот бронетранспортёров БТР-40, БТР-60 и БТР-152.

В артиллерии у них есть семидесятипятимиллиметровые системы залпового огня М-116, 122-ух, 130-и и 152-ух миллиметровые артиллерийские орудия и гаубицы. Есть 57-и, 76-и и 85-и миллиметровые противотанковые пушки, ПТУРСы и 57-и миллиметровые безоткатные орудия. Кроме того есть сорок пять самоходных пусковых установок с тактическими ракетами, именуемыми на Западе, как FROG-4.

В ПВО сухопутных сил имеются четырёхствольные 23-ёх миллиметровые зенитные самоходные установки «Шилка», а также такие же, но двуствольные, перевозимые в кузовах грузовиков.

Есть и зенитные орудия калибров 37, 57, 85 и 100 миллиметров. Ну, и, конечно, ПЗРК «Стрела», именуемая в НАТО, как SA-7».

– «Фью-ю!» – удивлённо присвистнул Леонид Владимирович.

– «Ну, а флот и ВВС?» – широко раскрыл глаза Николай Сергеевич.

– «У Кубы две наши дизельные подводные лодки типов «Виски» и «Фокстрот», восемнадцать сторожевых судов, из них шесть типа «Кронштадт» и 12 типа СО-1.

Но, пожалуй, главное, у них двадцать восемь наших ракетных катеров различных типов. По пять «Оса-1» и «Оса-2», и двенадцать типа «Комар», вооружённых противокорабельными крылатыми ракетами, опять же именуемыми на Западе, как «Styx». У них дальность до сорока километров. Почти столько же у них и наших торпедных катеров. Два катера по коду НАТО типа «Turya» и по дюжине П-6 и П-4.

Из патрульных катеров у них восемь наших типа «Жук» и ещё шесть других типов. На всякий случай у них есть также четыре самоходные десантных баржи типа Т-4.

А в береговой обороне у них на вооружении стоят пятьдесят наших самых первых противокорабельных ракет по коду НАТО типа «Samlet».

Это как МиГ-15, только без кабины!» – бравурно закончил Вячеслав рассказ о кубинском военно-морском флоте.

– «Так мы их видели сегодня в скалах у побережья!» – вспомнил Николай Сергеевич.

– «Да, точно! Забыл ещё о военно-морских базах. Американцы называют Гавану, Сьенфуэгос, Кабаньес, Мариэль и Варадеро!».

– «О! Нам надо там побывать непременно!» – обрадовался, было, заскучавший Леонид Владимирович.

– «Уф! Теперь коротко о ВВС и ПВО!

Девять лет назад у Кубы было сто восемьдесят три боевых самолёта. Две эскадрильи истребителей-бомбардировщиков с тридцатью МиГ-17, и ещё одна – с десятью МиГ-23. Восемь эскадрилий истребителей-перехватчиков. Из них две эскадрильи с сорока МиГ-19, а пять имели на вооружении семьдесят восемь МиГ-21 различных модификаций, и ещё одна была оснащена десятком МиГ-23.

В учебно-тренировочной эскадрилье насчитывалось полтора десятка МиГ-15УТИ».

– «На таком Гагарин разбился! Извини, продолжай!» – уточнил Леонид Владимирович.

Довольный произведённым эффектом, лейтенант продолжил:

– «В ней же ещё были два учебных МиГ-23У и два десятка чехословацких Zlin-326. В военно-транспортной авиации у них находилось с десяток Ил-14, Ан-2 и Ан-24. Да, ещё имелось двадцать Ан-26.

Из вертолётов у кубинцев были по десятку Ми-1 и Ми-8, два десятка Ми-4. Их самолёты вооружены нашими ракетами класса «воздух-воздух» с пассивной инфракрасной системой самонаведения на цель, именуемыми на Западе, как АА-2 «Atoll».

А в территориальной ПВО у них двадцать четыре батареи, в каждой из которых по шесть пусковых установок с нашими зенитными ракетами, именуемыми в США, как SA-2 и SA-3.

Пока всё! Но эти данные наверняка уже устарели!» – в заключение уточнил докладчик.

– «А что же ты про военные аэродромы не рассказал?» – спросил генерал-лейтенант Леонов.

– «А про это я ничего не знаю!» – откровенно сознался лейтенант.

– «Да и так очень много! Хорошая у Вас память, Вячеслав! А это ведь очень важно для разведчика! И, вообще, знание – сила!» – резюмировал подуставший генерал-лейтенант Шебаршин.

– «Я лишь могу добавить, что вся территория Кубы поделена на полторы тысячи военных районов, где есть свои отряды самообороны, постоянно готовые к войне» – сначала добавил Николай Сергеевич.

– «А откуда у Вас такая информация?» – несколько ревниво и теперь даже чуть нарочито строго спросил лейтенанта заместитель начальника ПГУ.

– «Так это мне отец дал!» – гордо ответил лейтенант ГРУ.

– «Так кто же Ваш отец? А то мы от его персоны как-то отвлеклись» – вмешался теперь Леонид Владимирович.

– А он работает в оборонке на фирме Челомея в Реутове, занимается противодействием иностранной технической разведке, в том числе анализом зарубежной информации!».

– «А-а! ПД ИТР!» – вспомнил начальник ПГУ проблемы советской оборонной промышленности, которую и они иногда снабжали научно-технической информацией.

Ещё в конце 1987 года, узнав, что сына направляют служить на Кубу, Платон ознакомил его с данными о вооружённых силах Кубы из иностранных журналов «AIR FORCE Magazine», «MILITARI Technology», «AVIATION WEEK & SPACE TECHNOLOGY» и других:

– «Слав! Вот тебе ксерокопия статей о кубинской армии! Изучи и запомни – может пригодиться!».

– «Пап, а откуда это у тебя?!» – радостно удивился сын.

– «Так это из американских открытых журналов! Я по работе занимаюсь, в том числе, и анализом зарубежной информации о нас».

– «А-а, да! Я что-то припоминаю: нам говорили о шпионаже и контршпионаже за письменным столом!».

– «Так твой дед Пётр Петрович одно время этим как раз и занимался! Только он – политическим и экономическим, а я – техническим!».

А теперь, разговорившись о многом, в том числе о Петре Петровиче, и увидев, с кем они имеют дело, у старших возникла идея предложить младшему перейти из ГРУ ГШ МО в ПГУ КГБ на оперативную работу в качестве разведчика-нелегала в одной из испано-говорящих стран.

Чуть позже Н. С. Леонов первым обратился к уже решившему этот вопрос для себя Л. В. Шебаршину:

– «Леонид Владимирович, у меня возникла неожиданная идея! Помните, я Вам говорил о необходимости подкрепить операцию по внедрению Нефертити каким-нибудь кубинцем? Так я предлагаю теперь вместо местного использовать нашего, специально обученного – надёжней будет!».

– «Так-то оно, конечно, так! Но где такого «нашего» кубинца найти, или «кубинца» нашего? Время ведь поджимает!» – нарочно слукавил Леонид Владимирович, внутренне радуясь совпадению мнений.

– «Так мы с Вами его уже нашли! Вон он у машины стоит!» – указал Николай Сергеевич на лейтенанта.

– «Хм! Действительно! Что-то мне эта идея самому в голову не пришла? Наверно старею?» – нарочно принизил свою проницательность Леонид Владимирович.

– «Да нет! Скорее всего, Вы её положительно не рассматривали, как нереализуемую в традиционных отношениях между ГРУ и ПГУ!» – поначалу удивил его заместитель.

Леонид Владимирович чуть улыбнулся и продолжил:

– «Да, пожалуй. Ну, что ж, я согласен! Главное теперь уговорить Владимира Александровича, а ему Рыжкова и Горбачёва! С Владленом Михайловичем Михайловым, я думаю, предварительно договорюсь!».

– Ну, и хорошо! Значит, берём?».

– «Да, берём!» – решительно резюмировал Шебаршин.

Он всегда дорожил мнением Николая Сергеевича, и прислушивался к нему, особенно когда оно совпадало с его предположениями.

– «Вячеслав, так получается, что Вы практически потомственный разведчик?!» – начал он обработку, подозвав к себе лейтенанта.

– «Да мы тут с Николаем Сергеевичем посоветовались, и решили предложить Вам перейти на службу в наше управление, в разведку! Вы вполне владеете искусством приобретения и приумножения знаний, хоть в данном случае сознательно и не скрываемых. Как Вам такое предложение? Подумайте, с ответом не спешите».

Но Вячеслав сразу и с радостью согласился:

– «Да я давно мечтал о работе разведчиком-нелегалом, и себя давно готовил к этому!».

– «Мы в этом убедились!» – поддержал его Николай Сергеевич.

– «Но как быть с моим начальством?» – обеспокоенно спросил лейтенант.

– «Не волнуйтесь, это дело мы уладим сами. Вам об этом сообщат Ваши начальники!» – успокоил его Леонид Владимирович.

– «Надо будет подключить к этому заместителя Крючкова по научно-технической разведке» – тут же обратился он к своему заместителю.

Довольные от состоявшегося соглашения, по приглашению хозяев они приступили к заключительной фазе своего путешествия.

Прибыли в Варадеро. Со своим многокилометровым чистым пляжем, тёплым и неглубоким морем – это место казалось просто Раем на Земле.

Кубинские власти планировали этот пляж полностью превратить в резервацию для иностранных туристов, закрыв туда доступ кубинцам, дабы разрушительная буржуазная зараза сытого мира бездельников не поразила их соотечественников.

Но это коснулось пока лишь дорогих московских гостей.

Обилие обнажённых, молодых красивых женских тел быстро возбудило лейтенанта, не оставив равнодушными и его старших товарищей.

Молодой даже не стал второй раз купаться, дабы не ставить себя и генералов в неудобное положение.

– «Вячеслав! А как у Вас с женщинами?» – в шутку спросил дотошный генерал Леонов, якобы заботясь о том, чтобы буржуазная мораль не поразила сейчас вдруг и нашего лейтенанта.

– «Да, пока никак!» – чуть смущаясь, ответил Вячеслав.

– «А то нам показалось, что Вы до них охочий! Да и они Вами интересуются!» – поддержал разговор и старший по должности, поняв, что его заместитель хочет вывести лейтенанта на Марию Кожемякину.