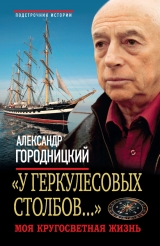

Текст книги "«У Геркулесовых столбов...». Моя кругосветная жизнь"

Автор книги: Александр Городницкий

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Дух старый, но свежеприлипчивый,

Когда воцарится везде,

То красный, сходя на коричневый,

Обяжет нас к желтой звезде.

или:

Царь-колокол не звонит поломатый,

Царь-пушка не стреляет, мать ети!

И ясно, что евреи виноваты, —

Осталось только летопись найти!

Еще в конце 60-х, наблюдая начало эмиграции евреев из страны, он с горечью написал:

Евреи продолжают разъезжаться

Под свист и улюлюканье народа,

И скоро вся семья цветущих наций

Останется семьею без урода.

И все-таки при всем том стихи Игоря Губермана – явление прежде всего российской поэзии. В строках его, казалось бы, самых саркастических стихов без труда просматривается наивная неистребимая любовь к неласковой своей Родине, невозможность существования вне ее:

Живым дыханьем строки грей

И не гони в тираж халтуру:

Сегодня только тот еврей,

Кто теплит русскую культуру.

Принявший участие в диссидентском движении 70-х годов, Губерман, видимо, отчетливо сознавал, чем рискует. Не зря написал он в то время:

Когда страна – одна семья,

Все по любви живут и ладят.

Скажи мне, кто твой друг, и я

Скажу, когда тебя посадят.

Будучи человеком азартным и страстным, в силу своей неистребимой доброжелательности и контактности, чрезвычайно доверчивый к мало знакомым людям, еще и став, на свою беду, при этом собирателем икон, он быстро оказался жертвой сфабрикованного в 1979 году уголовного дела. На самом деле КГБ пытался, оказав давление на Губермана, получить от него показания на известного диссидента, ученого-математика, редактора подпольного журнала «Евреи в СССР» Виктора Браиловского, но Игорь, вопреки чаяниям обрабатывавших его гэбэшников, «не раскололся», за что и поплатился. Стараниями следствия, которое контролировалось КГБ, были найдены два отбывавших наказание уголовника, которые за обещание скостить срок показали, что якобы продавали Губерману заведомо краденые иконы. Я присутствовал на суде в подмосковном городе Дмитрове и видел, как героически вел себя Игорь. Исход суда был предопределен наперед. Игорь получил пять лет лагерей. Выходя из зала суда, он с улыбкой сказал своему расстроенному адвокату: «Спасибо. Вы меня почти убедили в моей невиновности».

И я сказал себе – держись,

Господь суров, но прав:

Нельзя прожить в России жизнь,

В тюрьме не побывав.

Именно в заключении проявились мужественность и стойкость характера Игоря Губермана, столь отличного от его улыбчивого веселого облика. В нечеловечески трудных условиях принудработ и карцеров он ухитрился написать десятки новых «дацзыбао» (хотя прекрасно сознавал, что будет, если их обнаружат при «шмоне») и собрать материал для первой книги автобиографической прозы «Прогулки вокруг барака».

Вот что пишет по этому поводу сам автор в предисловии к одному из зарубежных изданий своих стихов: «Во время следствия, тянувшегося очень долго, ибо расследовать было заведомо нечего, я усердно писал стихи. То же самое делал я, странствуя по этапам из одной тюрьмы в другую, покуда, как замечательно сказано классиком, я приближался к месту своего назначения. Это доставляло мне удовольствие куда большее, чем занятие тем же самым на воле. Только вот хранить эти клочки бумаги было невероятно трудно. Гораздо труднее, чем исписывать. Кроме обязательного обыска при поступлении в каждую тюрьму, а часто и при выезде из них, были еще десятки обысков: плановых, по случаю, по подозрению, по доносу, просто приуроченных к празднику.

Почему именно 8 марта, 1 мая и 7 ноября заключенные особенно опасны, я понять и дознаться так и не сумел, но в праздники нас всех и камеры непременно обыскивали. К этому еще следует добавить обыски в вагонах на этапе. Тем не менее мне удалось сохранить и переправить большую часть написанного в тюрьмах и по дорогам между тюрьмами. Сохранить стихи эти мне хотелось не только из-за естественного для автора заблуждения относительно их качества, но и от яростного желания доказать, что никогда и никому не удастся довести человека до заданного состояния опущенности, безволия, апатии и покорного прозябания в дозволенных рамках. Очень многие, часто совсем неожиданные люди помогали мне, никогда не спрашивая, что они прячут».

Отбыв срок наказания и вернувшись в Москву в 1984 году, Игорь Губерман пытался вновь заняться литературным трудом, писал сценарии научно-популярных фильмов, начал работу над книгой прозы о семье художника Бруни. Въезд в Москву для него был воспрещен, и он жил в Малоярославце, на «сто первом километре», по поводу чего написал «шуточные» стихи:

За городом такая красота!

На воздухе я счастлив беспредельно:

Сбылась моя давнишняя мечта —

Любить свою семью и жить отдельно.

Длилось это, однако, недолго. Время от времени ему неизменно напоминали, что он «под колпаком». А через три года его вызвали и объявили, что Министерство внутренних дел приняло решение о его выезде. Вновь, уже в который раз, сработала тупая и неумолимая машина, выбрасывающая российских литераторов за рубеж.

Уже перед своим отъездом, с надеждой и тревогой всматриваясь в завтрашний день нашей страны, он писал:

Погода наша хорошеет,

Но мы с эпохой не в ладу —

Привычка жить с петлей на шее

Мешает жить с огнем в заду.

Наблюдая еще не оперившуюся, робкую, трудно рождающуюся нашу демократию, он посвятил ей напутственные слова:

Весело и отважно,

Зла сокрушая рать,

Рыцарю очень важно

Шпоры не обосрать.

И уже не вызывают никакой улыбки его предотъездные стихи:

Не могу эту жизнь продолжать,

А порвать с ней – мучительно сложно.

Тяжелее всего уезжать

Нам оттуда, где жить невозможно.

Теперь Игорь Губерман живет в Израиле.

Живется ему там по-разному, о чем подробнее будет рассказано ниже. Не без грусти написал он мне в одном из писем:

Варясь в густой еврейской каше,

Я остаюсь угрюм и тих.

Кругом кишат сплошные наши,

Но мало подлинно своих.

Прочитав эти строки, я вдруг вспомнил, как в конце 60-х в моем родном Питере, где-то на Таврической улице, около двенадцати ночи Игорь, выйдя вместе со мной из гостей, прыгал по тротуару на одной ноге, громко распевая песню:

Норильск не порт и не курорт —

Это лагерь, стеной огороженный.

Там бьют жидов у кромки льдов,

А потом заедают мороженым.

Пение это внезапно было прервано милицейским свистом. Подошедший постовой потребовал от нас штраф за то, что мы нарушаем покой граждан после нуля часов, но, услышав, что речь идет о жидах, сказал: «Ладно, пойте, только потихоньку». Наши лица он в темноте не разглядел.

В последние годы у Губермана за рубежом и в России вышло немало книг стихов и прозы, из которой наиболее интересной представляется уже упомянутая книга «Прогулки вокруг барака», поражающая трагизмом своей жестокой документальности и неистребимым оптимизмом автора.

И хотя Игорь теперь – гражданин Израиля, его лучшие стихи остались в России. Чаще всего как безымянный народный фольклор, без имени их автора. Грустные и смешные, добрые и непримиримые, полные горьких раздумий и жизнелюбия, они могут жить подлинной жизнью только внутри российской действительности, их породившей.

Что же касается его романа, посвященного жизни и мученической смерти художника и поэта Николая Александровича Бруни, «Штрихи к портрету», то роман этот, так же как и повесть «Прогулки вокруг барака», во многом автобиографичен. Написан он уже в начале 80-х годов, после возвращения Игоря из лагерей и сибирской ссылки. В одном из героев романа, писателе Илье Рубине, собирающем материал для книги о Николае Бруни, расстрелянном в лагере в Ухте в конце 30-х годов, без труда угадываются черты автора. Не говоря уже о знаменитых «дацзыбао», которые сочиняет и щедро читает Рубин.

Повествование охватывает все поколения узников – от первых Соловецких лагерей до середины 80-х, от последних тщательно уничтожаемых представителей русской дворянской интеллигенции, к которой принадлежал сам Николай Бруни, до убитого гэбэшниками в парадной психиатра из сегодняшних дней, разоблачавшего преступления советской психиатрии. Написанная в начале 80-х, когда многие ужасающие факты лагерной жизни еще не были широко известны, книга Губермана не потеряла со временем своего фактологического и литературного интереса, даже после знаменитых «Колымских рассказов» Шаламова и «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына. В романе исподволь просматривается неистребимая жизнерадостность автора, дающая усмешливую окраску, казалось бы, безысходно трагическим сюжетам. Именно эта тональность – смех через трагическую маску – так же отличает от других Губермана-прозаика, как и Губермана-поэта.

Летом 1973 года в Коктебеле мне довелось познакомиться с вдовой Максимилиана Волошина – Марией Степановной, незадолго до ее смерти. Мы с ней несколько раз поднимались на гору к могиле Волошина, и она рассказывала еще не опубликованные в те годы истории о его не состоявшейся дуэли с Гумилевым, о письме, которое он написал во врангелевскую контрразведку, чтобы вызволить арестованного Мандельштама. По просьбе благоволившей ко мне Марии Степановны мне даже посчастливилось петь свои песни в высокой мастерской Волошина для небольшого круга пожилых людей, еще помнивших недолгий Серебряный век российской поэзии. При этом на гитаре мне аккомпанировал Виктор Фогельсон.

Помнится, тем же летом поэт Юрий Ряшенцев познакомил меня с заместителем директора Центрального дома работников искусств Петром Семеновичем Фрединым, невысоким бодрым старичком с густым бобриком коротко стриженных седых волос и энергичной походкой. Выяснилось, что Петр Семенович, которому в то время исполнилось уже восемьдесят четыре года, – личность в известной степени легендарная. Еще до революции он был одним из известнейших одесских шансонье, пел на свадьбе у Бени Крика («Ну, таки, не у Бени Крика, а у Мойши Япончика, но вы ведь понимаете, что это одно и то же лицо!»), вел дружбу с Ядовым, автором знаменитой «Мурки», и был всеобщим любимцем одесситов. Юра представил меня ему как одного из ведущих современных бардов. «Это вот вы один из тех, которые современные? – прищурившись, спросил Петр Семенович, скептически оглядев меня. – Что, они все такие же паршивенькие? Нет, нет, молодой человек, вы, пожалуйста, не обижайтесь, я думаю, что вы не хуже тех, других, которых я не видел. Но ведь, если разобраться, что вы можете? Вас что, кто-нибудь знает или любит? Вас уважает кто-нибудь, как уважали меня в старое время? Думаю, что нет. Вот когда я в Одессе ехал со свадьбы Бени Крика, то меня везли на фаэтоне с зажженными фонарями, а на подножках слева и справа стояли налетчики в черных масках и с наганами, чтобы меня, не дай бог, никто не обидел. Так меня уважали, потому что я был народный певец. Вы можете на это пожаловаться?»

Я упрашивал Петра Семеновича спеть что-нибудь из своего репертуара. Он долго отнекивался, но наконец сдался и спел пару своих старых песен. Одна из песен была посвящена любовной теме. Автор описывал свою любовь к весьма толстой даме, с которой у него ничего не вышло, а потом он полюбил тощую. На фоне довольно пошлого и банального текста мне в память запали две поистине замечательные строчки:

Целовал без всякой злости

Эти кожи, эти кости.

В конце 30-х Петр Семенович был посажен, как и многие, по ложному доносу и около пятнадцати лет отсидел в Колымских лагерях. Только его несокрушимый оптимизм и твердый характер да оказавшееся богатырским здоровье помогли ему выжить в этих нечеловеческих условиях. «На допросах меня били палкой по голове, – рассказывал он, – и требовали, чтобы я сознался, что я – резидент итальянской разведки. Я сначала никак не мог понять, что такое – резидент. Я думал, что резиденция – это дом такой, дворец, где живет высокий гость. А меня все били и кричали, чтобы я не валял дурака и сознавался. И знаете, у них таки были к тому основания». – «Какие основания? – спросил я. – Вы что, были в Италии?» – «Да нет, конечно, не был». – «Может быть, у вас какие-нибудь родственники в Италии?» – «Не морочьте мне голову, неужели я, по-вашему, похож на человека, у которого могут быть родственники в Италии?» – «Так какие же основания у них были?» – удивился я. «Дело в том, что когда я в двадцать первом году был в Житомире, то целые сутки жил в гостинице с названием «Италия»»…

История прижизненной реабилитации Петра Семеновича была не менее трогательной. «Меня вызвал к себе очень симпатичный молодой полковник КГБ, – улыбаясь, продолжал он свое повествование, – и сказал: «Петр Семенович, выяснилось, что мы зря продержали Вас пятнадцать лет в лагерях. Только я очень вас прошу, не держите зла за это на советскую власть». – «И что вы ему ответили?» – «Я ему ответил: «Товарищ полковник, ну как я могу держать зло на советскую власть? При какой другой власти бедный местечковый еврей мог бы стать резидентом итальянской разведки?»

Острова в океане

И вблизи, и вдали – все вода да вода.

Плыть в широтах любых нам, вздыхая о ком-то.

Ах, питомцы Земли, как мы рады, когда

На локаторе вспыхнет мерцающий контур!

Над крутыми волнами в ненастные дни,

И в тропический штиль, и в полярном тумане

Нас своими огнями все манят они,

Острова в океане, острова в океане.

К ночи сменится ветер, наступит прилив.

Мы вернемся на судно для вахт и авралов,

Пару сломанных веток с собой прихватив

И стеклянный рисунок погибших кораллов.

И забудем мы их, как случайный музей,

Как цветное кино на вчерашнем экране, —

Те места, где своих мы теряем друзей, —

Острова в океане, острова в океане.

А за бортом темно. Только россыпь огней

На далеких хребтах, проплывающих мимо.

Так ведется давно – с незапамятных дней.

И останется так до скончания мира.

Не спеши же мне вдруг говорить про любовь, —

Между нами нельзя сократить расстояний,

Потому что, мой друг, мы ведь тоже с тобой —

Острова в океане, острова в океане.

Осенью 1973 года мне снова открыли визу в загранрейсы, и началась полоса почти ежегодных океанских экспедиций в самые разные районы Мирового океана. В последующие десять лет мне довелось плавать во всех океанах, высаживаться на берега многочисленных островов от Северной Атлантики до Антарктиды, опускаться на океанское дно в обитаемых подводных аппаратах.

Больше всего мне пришлось ходить в те годы на научно-исследовательском судне «Дмитрий Менделеев». В 1973–1976 годах мне довелось четырежды побывать в Австралии и дважды – в Новой Зеландии.

Первое же знакомство с Австралией, так не похожей на европейские страны, сразу показывает, что вы попали на другой материк, почти на другую планету. Все – вверх ногами: жаркий север и холодный юг. Солнце светит с севера. Единственное хищное существо на всем континенте (не считая крокодилов) – дикая собака динго, да и та завезена европейцами. Помню, как поразило нас, когда мы обнаружили, что в городе Сиднее существует пивопровод. Поворачиваешь кран, и прямо в твоем доме из крана течет превосходное пиво! Не забывай только платить по счетчику.

В порту Аделаида нам, как и положено, раздали паспорта перед увольнением. Прибывший на судно советский консул, однако, сказал, что паспорта с собой брать не надо. «Как не надо? – не понял «перпом». – А как же я смогу удостоверить, что я – это я?» – «Очень просто – скажете», – улыбнулся консул. Нас, советских людей, страшно поразило, что, оказывается, можно жить без паспортов, и, как выяснилось, довольно неплохо. В Австралии удивляло многое. Удивляли черные страусы эму и кенгуру, свободно разгуливающие в эвкалиптовых парках в пригородах Мельбурна и Аделаиды. Удивила в воскресный день демонстрация женщин в Сиднее, во главе которой две здоровенные девахи несли транспарант: «Свободу лесбийской любви». «У вас что, запрещена лесбийская любовь?» – недоуменно спросил я у нашего австралийского коллеги. «Нет, конечно», – ответил он. «Чего же они требуют в таком случае?» – «Заключения законных браков».

В первое же увольнение в Сиднее мы с моим приятелем Олегом Николаевым, страстным собирателем морских раковин, отправились на роскошный городской пляж с тонким жемчужным песком и, несколько удивленные тем, что никто не купается при такой теплой воде, немедленно бросились в нее. Мы уже доплыли до буйков, когда заметили, что по берегу бежит какой-то человек, который машет нам руками и кричит: «Шакс, шакс!» Оказалось, что купание в этот день настрого запрещено, – близко к берегу подошли акулы. Когда до нас дошел смысл его криков, мы изо всех сил устремились к берегу. Надо сказать, что, несмотря на испуг, плыли мы довольно медленно, так как выгребали только одной рукой. Второй каждый оберегал самое дорогое и уязвимое место.

С Олегом Николаевым, напоминавшим обликом известного киноактера Моргунова, могучим с виду грузным здоровяком, несколько лет спустя безвременно ушедшим из жизни после мучительной тяжелой болезни, я жил тогда в одной каюте на самой нижней палубе в кормовой части судна, где ютился судовой «пролетариат». Отсек этот назывался «на дне». Олег, имевший явную склонность к выпивке, почти каждый день придумывал очередные поводы для этого, пока я наконец не взбунтовался, наотрез отказавшись от такой жизни. Тем временем «Дмитрий Менделеев» вплотную подошел к Антарктическому материку, и начались высадки на шлюпках на припайный лед.

Вернувшись на судно после очередной шлюпочной экспедиции, Олег приволок в каюту изумрудно-зеленый, пахнущий свежестью кусок антарктического льда и, накрошив его в литровую банку, начал наливать в нее спирт. «Что ты делаешь? – возмутился я. – Опять пить? Не буду!» – «Саня, – взмолился Олег, – но ведь мы настоящим антарктическим льдом спирт разведем. Такого напитка никто еще не пробовал!» Спорить было бесполезно.

В связи с этим вспоминается история, поведанная мне одним из участников первой советской антарктической экспедиции. На дизель-электроходе «Обь», направлявшемся к антарктическим берегам, один из участников экспедиции долго и безуспешно ухаживал за одной из судовых девиц, никак не поддававшейся его настойчивым притязаниям. Наконец, когда судно пришло в Антарктиду и научный состав высаживался, он уговорил ее съездить на берег и там неожиданно объявил своей неприступной избраннице, что если она прямо сейчас в наскоро поставленной палатке отдастся ему, то будет первой в истории человечества женщиной, которая занималась любовью в Антарктиде. Это обеспечило ему немедленный успех.

Вернемся, однако, в Австралию. Помню, в Сиднее, часов в десять вечера, когда увольнение в город, разрешенное обычно только на «светлое время суток», уже закончилось, заместитель начальника рейса, бывший одновременно представителем институтского партбюро на судне, и первый помощник потащили меня в качестве переводчика на берег смотреть секс-фильм «Австралия после полуночи». Около двух часов, усадив меня в середине, они мучили меня постоянными требованиями синхронного перевода, хотя события, происходившие на экране, ни в каком решительно переводе не нуждались. «А что он ей сейчас сказал?» – ежеминутно интересовались мои наэлектризованные соседи. «А она ему?»

Когда свет наконец зажегся, выяснилось, что в зале находится еще одна тройка с нашего судна: две буфетчицы из кают-компании в сопровождении судового механика. Увидев помполита, они тут же растворились в толпе.

Уже поздно вечером, когда мы возвратились на судно, в дверь моей каюты постучали. Вошли обе девицы, Таня и Галя, встретившиеся нам в кино, и поставили на столик бутылку «Столичной», которая сама по себе была на судне крайним дефицитом. Судя по румянцу на их лицах, перед этим они уже успели выпить. «Александр Михайлович, – заявила Галя, – мы вот с вами вместе в кино были. Но мы английского не знаем, поэтому не все поняли. Вы не могли бы нам кое-что перевести и объяснить?» – «А почему же вы вдвоем пришли?» – неловко попытался пошутить я. «Как почему? – совершенно серьезно ответили они. – Там же все время – две женщины с мужчиной».

Через два дня, рано утром, я проснулся от запаха цветов, струящегося в открытый иллюминатор. Наше судно медленно втягивалось в бухту порта Хобарт на острове Тасмания. Нигде и никогда более не видел я такой первозданной природы, эндемичного, как у Конан-Дойля, мира и счастливых людей, совершенно непричастных к нашим европейским проблемам, не говоря уже, конечно, о российских.

Не меньшее впечатление оставила и Новая Зеландия, небольшая и чистенькая «овечья» страна, благословенные задворки беспокойного мира. Помню, как сокрушалась приехавшая на судно молоденькая жена нашего пресс-атташе: «Я думала, Володя меня действительно за границу везет. А здесь такая скукота – прямо как у нас. Одно название, что Новая Зеландия». В Веллингтоне я неожиданно встретился с собственной песней про Канаду, правда, уже переведенной на английский язык и записанной на пластинку в исполнении джазового трио под названием «Sanset in Kanada».

Местные корреспонденты, побывавшие на «Менделееве», сокрушенно писали, что, судя по всему, в России плохо с белой мукой, так как русские на борту вынуждены питаться черным хлебом. Одновременно представители советского посольства бережно грузили в свои «холдены» и «форды» буханки «черняшки», чтобы потом порадовать своих домочадцев…

В том же 74-м году, в 12-м рейсе «Дмитрия Менделеева», я впервые попал в Токио, один из крупнейших городов мира, поразивший меня своей принадлежностью уже, пожалуй, не к XX, а к XXI веку. Я долго вспоминал, где я уже видел этот гигантский мегаполис, рассчитанный не столько на людей, сколько на автомобили, и вдруг узнал его. Видел я его на экране в фильме Андрея Тарковского «Солярис», снятом по фантастической повести Станислава Лема, где изображается город будущего.

В 76-м году, уже в 16-м рейсе «Дмитрия Менделеева», снова заходившего и в Австралию, и в Новую Зеландию, мне посчастливилось попасть на острова Тасманова моря Норфолк и Лорд-Хау, а также Антарктические острова Кемпбелл и Маккуори. На острове Маккуори, где живут пингвины и морские слоны, нам не повезло. У самого берега, не защищенного от открытой океанской волны, неожиданно перевернулась резиновая лодка, доставлявшая нас на берег (мотобот не мог подойти к береговым камням вплотную), и мы вместе с руководителем геоморфологов Александром Васильевичем Живаго оказались в воде.

С непостижимой скоростью, вскочив на ноги, мы побежали от следующего океанского вала. Бодрость наша подстегивалась тем, что температура воды была около девяти градусов. На берегу нам на помощь пришли австралийские полярники, приложившие все усилия, чтобы не дать нам простудиться. В ответ на их заботы мы пригласили их на судно. Оттуда они уехали уже далеко за полночь, лихо распевая песни, размахивая подаренным им красным флагом и сильно рискуя не отыскать в темноте свой родной остров.

Случались в этом рейсе истории и трагические. На острове Норфолк в первый день нового года, 1 января, неожиданно утонул во время прибрежного купания тридцатидвухлетний моторист с нашего судна Юрий Пересторонин. Мне впервые пришлось наблюдать мрачный и торжественный погребальный обряд морских похорон в открытом океане, при котором, после недолгой прощальной панихиды, тело, зашитое в саван, с привязанным к ногам колосником опускают в море. Теплоход делает прощальный круг с долгим прощальным гудком, и в воду бросают венки.

Помню, перед выходом в 16-й рейс в 1976 году, когда «Дмитрий Менделеев», полностью снаряженный для экспедиции, стоял у причала во Владивостоке, стало известно, что в город каким-то агитпоездом прибыла бригада писателей из Москвы с Аркадием Стругацким, одним из знаменитых братьев, книгами которых зачитывалось наше, да и не только наше поколение. Поскольку я с ним был знаком, судовая общественность тут же решила с моей помощью привезти его на судно для встречи. Я выяснил, что живет он в гостинице «Владивосток», и, созвонившись, договорился о его приезде на следующий день, благо судно стояло почти напротив.

В указанное время народ собрался в кают-компании, однако писатель не прибыл. Я поехал в гостиницу и с сожалением констатировал, что прибыть он уже не в состоянии, так как с утра его перехватили и напоили. На следующий день я сам с утра поехал за ним. Выяснилось, что на первом этаже гостиницы размещается бар, мимо которого ни один из приехавших писателей пройти утром не способен. Ценой неимоверных усилий мне удалось протащить Аркадия с помощью его друга Марьяна Ткачева мимо бара к выходу, мотивируя наши действия тем, что в каюте капитана уже накрыт стол.

Вечером того же дня мы вместе со Стругацким должны были выступать во владивостокском Доме ученых. Зал был набит битком. Мы с Аркадием сидели на сцене вместе с устроительницей Евгенией Александровной, женой тогдашнего президента Дальневосточного научного центра Андрея Петровича Капицы. Стругацкого встретили бурными аплодисментами. Как раз было время, когда знаменитые романы братьев Стругацких «Сказка о тройке», «Обитаемый остров» и другие были у нас под запретом и публиковались либо за рубежом, либо в провинциальных журналах по недосмотру местных властей (например, в журнале «Байкал»). Аудитория слушала его, затаив дыхание, пришла масса записок. В одной из них был вопрос: «Уважаемый Аркадий Натанович, где можно прочесть полностью ваш роман «Обитаемый остров»?» – «Как где? – удивился ободренный безусловным успехом и раскрасневшийся Стругацкий. – Журнал «Грани», издательство «Посев», Мюнхен, – очень рекомендую». В зале наступила тишина. Вопросов больше не последовало. Часть людей из первых рядов, боязливо озираясь, начала пробираться к выходу. «Слушай, что ты говоришь? – шепнул я Стругацкому, видя, как занервничала наша ведущая. – Ты что, с ума сошел?» – «А пусть они не задают дурацких вопросов», – с безмятежной улыбкой ответил он.

В последующие годы мне довелось быть в приятельстве с Аркадием Натановичем до самой его безвременной смерти, и я никогда не переставал удивляться его таланту художника и философа, моментально схватывающего и связывающего вместе самые разные стороны мироздания. Его внезапный уход из жизни – огромная потеря не только для отечественной, но и для мировой литературы. Все называют братьев Стругацких писателями-фантастами, однако они прежде всего художники, воплотившие в условной ситуации фантастических романов то, что не смогли бы опубликовать в реалистической фабуле. В этом они сродни Бредбери и Кларку или, например, Окуджаве, который вряд ли может считаться «историческим писателем». Просто их герои вынуждены перемещаться во времени назад или вперед. Отсюда и острая социальная актуальность их романов в нашей чуткой к любой «крамоле» читательской аудитории, и гонения на них.

Жил он неподалеку от меня на Юго-Западе, напротив магазина «Польская мода» и странного вида пивного бара «Ракушка», унылого сооружения из грязно-серого, распавшегося на блоки бетона, более напоминающего бомбоубежище или общественный туалет. Теперь, проходя мимо этого опустевшего и заброшенного бывшего бара, я вспоминаю, как в повести Стругацкого «Хромая судьба» один из фантастических посетителей продал там автору «Партитуру труб Страшного Суда», и сердце мое сжимается холодом.

Помню, с каким увлечением работал он над сценарием фильма «Сталкер», вдохновленный возможностью сотрудничать с гениальным Андреем Тарковским, которого высоко ценил. Он же повел нас на премьеру этого фильма, рассказав по дороге драматическую историю о том, что после съемок первого варианта фильма «Пикник на обочине» вся отснятая пленка оказалась бракованной. Пришлось все начинать сначала, а деньги на съемки уже были потрачены. Тогда и решено было делать новый сценарий «Сталкера», по новой идее Тарковского, пленившей Аркадия.

Что же касается его литературных вкусов, то были они довольно нестандартными. Где-то в конце 70-х в Москву приехал Александр Кушнер, и я, пригласив его домой, решил позвать и Аркадия, чтобы познакомить моего любимого поэта с не менее любимым писателем. Из этого, однако, ничего не получилось. Оба сидели надутые и мрачные, явно не понравившись друг другу. Послушав стихи Кушнера, Стругацкий заявил, что его любимый поэт – Андрей Вознесенский, а Кушнер сказал, что не любит фантастики и литературой ее не считает. Оба ушли, почему-то обиженные на меня.

В 1978–1979 годах, в 21-м и 23-м рейсах «Дмитрия Менделеева» мне довелось много плавать в северной части Тихого океана – от Токио до Сан-Франциско и дважды заходить на Гавайские острова. Забавный случай произошел с нами в Гонолулу в 1978 году. Тройка наша во главе с начальником нашего магнитного отряда Иваном Ивановичем Беляевым, страстным фотографом, отправилась под вечер поглазеть на «местный колорит».

Надо сказать, что выходы в город в одной тройке с Иваном Ивановичем всегда отличались от обычных. Фанатичный фото– и кинолюбитель, Иван Иванович постоянно таскал с собой минимум два фотоаппарата – для слайдов и для черно-белой пленки, киноаппарат и, кроме того, всевозможные насадные объективы и разного рода штативы и экспонометры. Объемистое это имущество грузилось в специальный саквояж, который носили все по очереди. Сам Иван Иванович, обвешанный тремя аппаратами, два из которых он постоянно держал в руках, шустро перебирая своими худыми ногами в белых тропических шортах, обычно стремительно вырывался вперед, стараясь углядеть какой-нибудь живописный кадр. Мы с моим приятелем Лешей Сузюмовым еле за ним поспевали. Так было и на этот раз. Уже стало темнеть, когда мы добрались до припортовой части Гонолулу – так называемого «Китайского города», где располагались многочисленные секс-шопы, кинотеатры, ночные бары со «стрип-шоу» и другие сомнительные заведения. Иван Иванович, как обычно, шел впереди. Вдруг из ближайшей подворотни выскочило какое-то лохматое существо, как оказалось, женщина, либо пьяная, либо «под кайфом», и с криком «секс-секс» бросилось на Ивана Ивановича, намертво вцепившись худыми пальцами в самое его мужское сердце. От неожиданности, а возможно и от боли, Иван Иванович вскрикнул. Руки его, однако, были заняты фотоаппаратами, и он оказался совершенно беззащитен.

Женщина, не отпуская, потащила его за собой в калитку – и он пошел (а что он мог еще сделать?). Мы бросились за ним. «О'кей», – заулыбалась женщина, увидев нас и радуясь большому заработку. «Аппараты возьмите!» – страдальческим голосом крикнул Иван Иванович. Мы с Алексеем подхватили у него аппараты, и он начал отчаянно отдираться обеими освободившимися руками. Поняв, что добыча буквально ускользает из рук, женщина в свою очередь яростно закричала. На ее крик немедленно появились еще два или три таких же лохматых видения. Выдернув из ее цепких рук Ивана Ивановича, мы позорно бежали до самого судна, лишь пару раз остановившись, чтобы перевести дух. Примерно неделю лечил он кровоподтеки и царапины, ставшие результатом этого внезапного нападения.