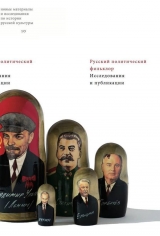

Текст книги "Русский политический фольклор. Исследования и публикации"

Автор книги: Александр Панченко

Жанры:

Культурология

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Джекобсон, Джекобсон 1998 / Джекобсон М., Джекобсон Л. Песенный фольклор ГУЛАГа как исторический источник (1917–1939).М.: Соврем. гуманит. ун-т, 1998.

Жаров 1923 / Красная тальянка: Избранные деревенские частушки. М.: Красная гвардия, 1923.

Живов 2009 / Живов В. Дисциплинарная революция и борьба с суеверием в России XVIII века: «провалы» и их последствия // Антропология революции: Сб. статей по материалам XVI Банных чтений журнала «Новое литературное обозрение» / Сост. и ред. И. Прохорова, А. Дмитриев, И. Кукулин, М. Майофис. М.: НЛО, 2009. С. 327–361.

Зеленин 1999 / Зеленин Д. К. Современная русская частушка // Заветные частушки из собрания А. Д. Волкова: В 2 т. / Сост. А. В. Кулагина. М.: Ладомир,1999. Т. 2: Политические частушки. С. 459–482.

Зубарев 1998 / Зубарев Л. Метаморфозы теории «хорового действа» Вячеслава Иванова после революции // Русская филология: Сб. работ молодых филологов. Тарту, 1998.[Вып.] 9. С. 140–148.

Зубкова и др. 2003 / Советская жизнь, 1945–1953. М.: РОССПЭН, 2003.

Иванова 2002 / Иванова Т. Г. О фольклорной и псевдофольклорной природе советского эпоса // Рукописи, которых не было: Подделки в области славянского фольклора / Изд. подгот. А. Л. Топорков, Т. Г. Иванова, Л. П. Лаптева, Е. Е. Левкиевская. М.: Ладомир, 2002.

Иванова 2007 / Иванова Т. Г. Этнография и ГПУ: из жизни вологодского этнографа А. А. Веселовского // Живая старина. 2007.№ 2. С. 41–43.

Иванова 2009 / Иванова Т. Г. История русской фольклористики ХХ века: 1900 – первая половина 1941 г. СПб., 2009.

История сталинского ГУЛАГа 2004 / История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: Собр. документов: В 7 т. М.: РОССПЭН, 2004. Т. 1: Массовые репрессии в СССР.

Карцевский 1923 / Карцевский С. И. Русский язык и революция // Карцевский С. И. Из лингвистического наследия. Берлин, 1923 (репринт: М., 2001).

Кербелите 2001 / Кербелите Б. Типы народных сказаний: Структурно-семантическая классификация литовских этиологических, мифологических сказаний и преданий. СПб.: Европейский дом, 2001.С. 502.

Книга памяти 2000–2002 / Книга памяти жертв политических репрессий: Республика Татарстан. М.: Книга памяти, 2000–2002. Т. 1–5.

Князев 1924 / Князев В. В. Современные частушки. 1924.

Козлова 2012 / Козлова И. В. Лиро-эпические новообразования в творчестве севернорусских сказителей 1930–1950-х годов: Дис.… канд. филол. наук. СПб.: ГРПУ,2012.

Колоницкий 2001 / Колоницкий Б. И. Символы власти и борьба за власть: К изучению политической культуры российской революции 1917 года. СПб., 2001.

Комелина 2013 / Комелина Н. Г. Политический фольклор из «особого хранения» фольклорного фонда Пушкинского Дома // Русский политический фольклор: исследования и публикации / Сост. и ред. А. А. Панченко. М.: Новое издательство, 2013 (наст. изд.).

Концевой 2005 / Концевой А. Последний плацдарм // Республика Татарстан. 2005. 4 мая. № 90 (25 426).

Крюкова 2001 / Крестьянские истории: Российская история 20-х годов в письмах и документах / Сост. С. С. Крюкова. М., 2001.

Купченко 1993 / Купченко В. «Не могу забыть и никогда не забуду о Коктебеле»: Две жизни писателя Родиона Акульшина // Русская мысль. 1993. № 3998.

Курец 2008 / Курец Т. С. Исполнители фольклорных произведений (Заонежье, Карелия). Петрозаводск, 2008.

Лебедева 2009 / Лебедева Л. В. Повседневная жизнь пензенской деревни в 1920-е годы: традиция и перемены. М.: РОССПЭН,2009.

Лукашин 1926 / Частушки: Сборник комсомольских и бытовых частушек в освещении новой деревни / Под. ред. Ильи Лукашина. М.: Г. Ф. Мириманов, 1926.

Лурье 2010 / Лурье М. Л. Политические и тюремные песни в начале ХХ в.: между пропагандой и фольклором. Антропологический форум. 2010.№ 12. С. 1–20 [см. также наст. изд.].

Лурье 2011 / Лурье М. Л.Творцы, певцы и продавцы городских песен (по материалам не вышедшего сборника А. М. Астаховой) // Живая старина. 2011. № 1. С. 2–6.

Минаева 2009 / До и после литературы: тексты наивной словесности / Сост. А. П. Минаева. М.: РГГУ, 2009.

МСЭ 1937–1938 / Малая советская энциклопедия / 2-е изд. М.: ОГИЗ, 1937. Т. 5; М.: ОГИЗ, 1938. Т. 7.

Недзельский 1924 / Недзельский Евг. Народная поэзия в годы революции // Воля России (Прага). 1924. № 5 (март). С. 1–28; № 6–7. С. 44–66.

Неизвестная Россия I–IV / Неизвестная Россия: XX век. М.: Историческое наследие, 1993. Т. I–IV.

Неклюдов 2001 / «Наивная литература»: исследования и тексты / Сост. С. Ю. Неклюдов. М.: Моск. обществ. науч. фонд,2001 (= Научные доклады, 129).

Никитин 1928 / Никитин Н. Н. Собрание сочинений. Харьков: Пролетарий, 1928. Т. 1: Рвотный форт.

Общество и власть 2005 / Общество и власть: Российская провинция,1930 г. – июнь 1941 г. / Сост. А. А. Кулаков, В. В. Смирнов, Л. П. Колодникова. М.: Ин-т рос. истории РАН, 2005. Т. 2.

Огурцов 1922 / Огурцов С. Частушки (Иваново-Вознесенского края) // Красная новь. 1922. № 4 (8). С. 107–112.

Окулова 1924 / Песни работницы и крестьянки: Сб. стихотворений. М.: Земля и фабрика, 1924.

Ончуков 1928 / Ончуков Н. Е. Из уральского фольклора // Сказочная комиссия в 1927 г. Л., 1928.

Осокина 1997 / Осокина Б. А. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации, 1927–1941. М.: РОССПЭН, 1997.

ОСФ 1930 / О собирании современного фольклора // Сов. Азия. 1930. № 5–6. С. 352–353.

Павлов 2001 / Павлов И. М. 1920-е: революция и бюрократия: Записки оппозиционера. СПб.:Петербург – XXI век, 2001.

Панченко, Панченко 1996 / Панченко А. А., Панченко А. М. Осьмое чудо света // Полярность в культуре / Сост. В. Е. Багно, Т. А. Новичкова. СПб., 1996 (= Канун: Альманах. Вып. 2). С. 166–202.

Панченко 2005 / Панченко А. А. Культ Ленина и «советский фольклор» // Одиссей: Человек в истории. М., 2005. С. 334–366.

Перцов 1927 / Перцов В. Анекдот: (Опыт социологического анализа) // Новый Леф. 1927. № 2. С. 41–43.

Письма Зощенко – Мануильскому 1988 / «Понятие о сатире я имею более твердое…» (Письма М. М. Зощенко – М. З. Мануильскому) // Встречи с прошлым. М.: Сов. Россия, 1988. Вып. 6. С. 204–207.

Письмо из Москвы 1933 / Письмо из Москвы // Бюллетень оппозиции. 1933. № 33 (Февраль). С. 25–26.

Побережников 2006 / Побережников И.

Непристойные речи про царей-государей: Политический анекдот XVIII века // Родина. 2006. № 3.

Подлая троцкистско-фашистская банда 1937 / Подлая троцкистско-фашистская банда // Исторический журнал. 1937. 2 февраля. С. 1.

Пушкарев 1995 / Пушкарев Л. Н. По дорогам войны: Воспоминания фольклориста-фронтовика. М., 1995.

Пыпин 1900 / Пыпин А. Н.Дела о песнях в XVIII веке [Предисловие] // Известия Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. СПб.,1900. Т. V. Кн. 2.

Пясковский 1930 / Пясковский А. В. Ленин в русской народной сказке и восточной легенде. Л., 1930.

Раскольников 1927 / Раскольников Ф. Родин Акульшин // На литературном посту. 1927. № 2.

Рязанская деревня 1998 / Рязанская деревня в 1929–1930-х годах: Хроника головокружения / Сост. Л. Виола и др. М.: РОССПЭН, 1998.

Сейфуллина 1924 / Сейфуллина Л. Мужицкий сказ о Ленине // Красная новь. 1924. № 1 (18). С. 162–169.

Селищев 1928 / Селищев А. М. Язык революционной эпохи: Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926) // Селищев А. М. Труды по русскому языку. М., 2003. Т. 1: Язык и общество.

Семеновский 1921 / Семеновский Д. Современная частушка // Красная новь. 1921. № 1. C. 53–61.

Симаков 1927 / Симаков В. Что такое частушка? К вопросу об ее историческом происхождении и значении в народном обиходе. М., 1927.

Симонов 1990 / Симонов К. Глазами человека моего поколения: Размышления о И. В. Сталине. М.: Книга, 1990.

Скрадоль 2011 / Скрадоль Н. «Жить стало веселее»: сталинская частушка и производство «идеального советского субъекта» // Новое литературное обозрение. 2011. № 108. С. 160–183.

Смит 2005 / Смит С. Небесные письма и рассказы о лесе: «суеверия» против большевизма // Антропологический форум. 2005. № 3. С. 291.

Смолицкий 1994 / Смолицкий В. Г. Предисловие // Фольклор России в документах советского периода 1933–1941 гг.: Сб. документов / Сост. Е. Д. Гринько, Л. Е. Ефанова, И. Д. Зюзина, В. Г. Смолицкий, И. В. Тумашева; предисл. В. Г. Смолицкого. М.: ГРЦРФ, 1994. С. 4–18.

Советская деревня I–IV / Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД, 1918–1939: Документы и материалы: В 4 т. / Под ред. А. Береловича, [В. Данилова]. М.: РОССПЭН, 2000–2012.

Соколов 1931 / Соколов Ю. М.Фольклористика и литературоведение // Памяти П. Н. Сакулина: Сб. статей. М.: Никитин. субботники, 1931. С. 280–289.

Стратен 1927 / Стратен В. В. Творчество городской улицы // Художественный фольклор. № 2–3. М., 1927. С. 144–164.

СУС / Восточнославянская сказка: Сравнительный указатель сюжетов / Сост. Л. Г. Бараг и др. Л., 1979.

Тепляков 2007 / Тепляков А. Вениамин Вегман: Материалы к биографии // Сибирские огни (Новосибирск). 2007. № 4.

Тепцов 1993 / Сводка ОГПУ о проявлениях антисемитизма в городе и деревне // Неизвестная Россия: XX век. М.: Историческое наследие, 1993. Т. III. С. 327–358.

Трагедия советской деревни 1999 / Трагедия советской деревни: Коллективизация и раскулачивание. М.: РОССПЭН, 1999.Т. 1: Май 1927 – ноябрь 1929.

Тренин 2004 / 1936–1937 гг. Конвейер НКВД: Из хроники «большого террора» на Томской земле / Сост. Б. П. Тренин. М.: Водолей Publishers, 2004.

Тренин 2006 / 1937–1938 гг. Операции НКВД: Из хроники «большого террора» на Томской земле / Сост. Б. П. Тренин. Томск; М.: Водолей Publishers, 2006.

Троцкий 1935 / Троцкий Л. Сталинская бюрократия и убийство Кирова // Бюллетень оппозиции. 1935. № 41.

Тумаркин 1997 / Тумаркин Н. Ленин жив!

Культ Ленина в Советской России. СПб., 1997.

Ушаков 1938 / Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1938. Т. 2.

Фольклор России 1994 / Фольклор России в документах советского периода 1933–1941 гг.: Сб. документов / Сост. Е. Д. Гринько, Л. Е. Ефанова, И. Д. Зюзина, В. Г. Смолицкий, И. В. Тумашева; предисл. В. Г. Смолицкого. М.: ГРЦРФ, 1994.

Хандзинский 1925 / Хандзинский Н. «Покойнишный вой» по Ленине // Сибирская живая старина. Иркутск, 1925. Вып. III–IV. С. 53–64.

Хлебцевич 1924 / Хлебцевич Е. Собирание произведений устного творчества рабочих, крестьян и красноармейцев о Ленине // Коммунистическое просвещение. 1924. № 1. С. 117–118.

Чирков 1991 / Чирков Ю. И. А было всё так… / Предисл. А. Приставкина. М.: Политиздат, 1991.

Шевырин 2005 / Шевырин С. А. Проявление оппозиционных настроений политике советской власти в крестьянской среде // Астафьевские чтения. Пермь, 2005.Вып. 3.

Шитц 1991 / Шитц И. И. Дневник «великого перелома»: март 1928 – август 1931. Paris: YMCA-Press, 1991.

Шкловский 1922 / Шкловский В. К теории комического // Эпопея (Берлин). 1922. № 3. С. 57–67.

Шкловский Вл. 1922 / Шкловский Вл. Народ смеется: (Юмор современной речи) // Летопись Дома литераторов. 1922. № 8/9. С. 7–8.

Bauer, Gleicher 1953 / Bauer R. A., Gleicher D. B. Word-of-Mouth Communication in the Soviet Union // Public Opinion Quarterly. 1953.Vol. 17. № 3. P. 297–310.

Chamberlin 1934 / Chamberlin W. H. Russia’s Iron Age. Boston, 1934.

Ennker 1997 / Ennker B. Die Anfänge des Leninkults in der Sowjetunion. Böhlau, Köln 1997 (= Beiträge zur Geschichte Osteuropas. Bd. 22).

Ginzburg 1989 / Ginzburg C. The Inquisitor as Anthropologist // Ginzburg C. Clues, Myths and the Historical Method. Baltimore, 1989. P. 156–164.

Glassman 1930 / Glassman L. M. The Bolsheviki as Humorists // Current History. 1930. May. P. 721–724. Jacobson 1921 / Jacobson R. Vliv revoluce na rusky jazyk // Nove Atheneum. Praha, 1921. Kuromiya 2007 / Kuromiya H. The voices of the dead: Stalin’s great terror in the 1930s.

New Haven; London: Yale University Press, 2007. Lyons 1935 / Lyons E. Red Laughter // Lyons E.

Modern Moscow. London, 1935. P. 260–274.

Miller 1990 / Miller F. J. Folklore for Stalin: Russian Folklore and Pseudofolklore of the Stalin Era. New York; London, 1990.

Tumarkin 1983 / Tumarkin N. Lenin Lives! The Lenin Cult in Soviet Russia. Cambridge, Mass.; London, 1983.

Velikanova 1996 / Velikanova O. Making of an Idol: On Uses of Lenin. Gottingen: Muster-Schmidt-Verlag, 1996.

Zelenin 1925 / Zelenin D. Das heutige russische Schnaderhüpfl (Častuška) // Zeitschrift für slavische Philologie. 1925. Bd. 1. № 3–4. S. 343–370.

Александра Архипова

Последний «царь-избавитель». Советская мифология и фольклор 20–30 годов XX века

Вступление

Кирилл Васильевич Чистов в конце своей известной книги «Русская народная утопия» (1967) описал сюжетный и социально-идеологический инвариант русских легенд и представлений о «царях-избавителях» со Смутного времени до конца XIX века[65]65

Не все самозванцы стали «царями-избавителями». Так, ни княжне Таракановой, ни царевне Анастасии народными представлениями не приписывалось стремление к справедливым социальным преобразованиям для облегчения жизни народа.

[Закрыть]. Вот максимальная последовательность мотивов, характерная для этой легенды и полностью реализованная только в легенде о Дмитрии Самозванце и Емельяне Пугачеве (в последнем случае без мотива М)[66]66

Подробную роспись вариантов реализации мотивов см. в приложении.

[Закрыть].

A. «Избавитель» намерен осуществить социальные преобразования.

B. Отстранение «избавителя».

C. Чудесное спасение «избавителя».

D. «Избавитель» скрывается, странствует или оказывается в заточении.

E. Встречи с «избавителем» или вести от него.

F. Правящий царь пытается помешать «избавителю» осуществить его намерения.

G. Возвращение «избавителя».

Н. Узнавание «избавителя».

I. Воцарение «избавителя».

К. Осуществление «избавителем» социальных преобразований.

L. Пожалование ближайших сторонников.

М. Наказание изменников, незаконного царя, придворных, дворян[67]67

Варианты мотивов см. в приложении.

[Закрыть].

К. В. Чистов подчеркивает, что в XVII – первой половине XVIII века крестьяне, солдаты, казаки, люди «городского низа» так или иначе разделяли веру в царя-избавителя или по крайней мере распространяли нарративы, в которых фигурировал такой персонаж. Его исследование заканчивается на том, что «после 60-х годов XIX века подобные легенды (о царях-освободителях) нам неизвестны» (ЧК 2003: 252), «перестали быть продуктивны» (Там же, 258)[68]68

Однако отдельные мотивы продолжали появляться, в частности, в мотивировках крестьянских восстаний конца XIX века, см., например: FD 1996; ФД 2002.

[Закрыть].

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы. Тема проекта: «Динамика ритуально-мифологических традиций в региональных и социо-культурных контекстах конца XX – начала XXI в.»; при поддержке гранта Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей» (проект «Русский политический фольклор от Петра I до Горбачева»). Статья была опубликована в журнале «Антропологический форум», № 12 за 2010 год и публикуется здесь с любезного разрешения редакции журнала.

Стремление советских властей к тотальному контролю в отношении жизни и настроений общества подразумевало создание иерархизированной системы наблюдения за гражданами: с 17 марта 1921 года все региональные отделения ВЧК «обязаны были информировать партийные и советские учреждения о политическом настроении на обслуживаемой территории, представляя еженедельные сводки» (БЛ 2003: 62). Эти документы, особенно «сводки о настроениях по местам» сейчас представляют собой ценный социологический материал. Информация собиралась оперуполномоченными при помощи специальной группы агентов каждую неделю по некоторой заданной матрице: агент обязан был зафиксировать, где именно и в какой ситуации он услышал данный слух; если он не знал имени рассказчика, то должен был максимально подробно описать его предположительную социальную принадлежность[69]69

Подробнее о собирании чекистами фольклора см. раздел «Чекисты собирают фольклор» в статье: АА,НС 2010.

[Закрыть].

По этим источникам (в первую очередь имеются в виду следственные дела и «сводки о настроениях» ГПУ – НКВД, но также и письма, как частные, как и «письма во власть», и публикации в эмигрантской прессе) удается выявить следы нового витка легенд о царях-избавителях, причем в двух версиях: «монархической» и «большевистской».

«Монархический» вариант новой легенды о царе-избавителе

К первой группе – «монархической» – относятся персонажи, которые принадлежали к дому Романовых либо так или иначе ассоциировались с ним (как, например, упоминаемый ниже «Гришка ихнего же роду»). Перечислим основные мотивы, связанные с царем-избавителем, реализованные в фольклоре и мифологии 1920–1930-х годов.

Царь-избавитель бежит, скрывается под видом известного человека или нищего странника, его узнают по портрету на монете

Это один из самых распространенных вариантов легенды: царь или законные наследники спаслись чудом (подробности обычно не сообщаются) – они либо скрываются за границей, либо странствуют по СССР тайно, обещают избавление крестьянам.

Представление о царе-избавителе также может реализоваться в менее часто фиксируемых слухах (еще во время Гражданской войны), согласно которым под видом вполне реального лица скрывается (до поры до времени!) настоящий царь. Например, в белогвардейских мемуарах упоминается, что крестьяне и простые люди любили генерала Слащева, потому что считали его скрывающимся царем Михаилом (НЕ 2007:11):

Крестьянское население очень любило Слащева. Многие крестьяне были глубоко убеждены, и их невозможно было разубедить в том, что Слащев в действительности брат государя, т. е. Великий Князь Михаил Александрович (АП 1929: 99).

В 1949 году в аргентинской газете русских эмигрантов «Наша Страна», издававшейся монархистом И. Солоневичем, под заголовком «Иван-царевич» был опубликован следующий текст[70]70

Под псевдонимом автора статьи «А. Алымов» скрывался Борис Николаевич Ширяев (1989–1959), писатель, журналист, сидевший на Соловках с 1922 по 1929 год, невозвращенец. Судя по его мемуарам, ему не чужд был интерес к фольклору, толкам и слухам.

[Закрыть] (воспроизводится с незначительными сокращениями):

В первые годы революции по всей Руси ходил в разных вариантах рассказ, принесенный вернувшимися военнопленными. Особенно распространен был он в деревне. Это – новорожденная сказка о заветном рубле <…> В той легенде рассказывалось о том, что какая-то партия военнопленных, возвращающаяся домой, была задержана в каком-то городе – то ли во Франции, то ли в Германии. Варианты менялись. Там к солдатам вышел одетый в штатское платье Император Николай Второй и держал приблизительно такую речь.

– Верные мои солдаты! Много тяготы и страданий вы перенесли, и еще больше вас ожидает. Знайте, что я чудом спасся, но вынужден еще скрываться. Верю, что милостив Бог: приведет Он Меня вернуться к вам облегчить вашу жизнь. А пока – всем Вам на память дарю по серебряному рублю. На нем мой портрет. Не забывайте!

Эту сказку я слышал в Козлове, в Самаре и на Соловках. Говорили, что солдат даже показывал свой заветный рубль.

Крестьяне верили этой легенде, ибо хотели ей верить: интеллигенция, конечно, не верила, но сочувственно прислушивалась к другой, также рожденной в народных глубинах, в которой тоже со слов «очевидца» рассказывалось о том, что Великая Княжна Татьяна Николаевна (всегда она) бежала за несколько дней до убийства с влюбившимся в нее начальником стражи, и увезена им в Англию. Рождались какие-то смутные надежды.

В тридцатых годах нередко передавалась весть о том, что бродит по СССР Великий Князь Михаил Александрович, также чудом спасшийся от убийц, в образе нищего-странника и обещает колхозникам избавление в 1940-м году. Крестьянство, загнанное в колхозы, верило жадно и трепетно.

Уже здесь, за рубежом, мне случайно удалось найти «зерно» этой легенды. Александр У-ко, бывший красноармеец, рассказал мне о его личной встрече с этим странником, принятым к ним в дом его стариком отцом в 1937 году. Из опроса его стало ясным, что «Михаил Александрович» был смелым прощелыгой, выманившим деньги у монархически настроенных крестьян и живший за их счет. Но важно не это, а тот факт, что этот проходимец в течение нескольких лет находил себе приют и питание в силу принятого им царского имени и не был выдан ОГПУ, несмотря на непомерное развитие доносительства в СССР, и что легенда о скрывающемся, но ожидающем своего времени царе могла развиться в стране «победившего социализма». <…> Тяги к монархии в среде крестьянства был не в силах заглушить даже прокатившийся по России в 1917 году оголтелый вой «долой самодержавие». В 1919 году в Уренской волости Костромской губернии, защищенной от взбаламученной России лесами и топями, был избран крестьянами собственный «царь», сосланный позже на Соловки и там погибший <…> (АА 1949: 2–3).

Согласно Алымову (Ширяеву), первый вариант этого типа легенды сформировался, скорее всего, в 1918 году – после заключения Брестского мира (возвращение военнопленных), когда информация о расстреле царской семьи могла не иметь широкого распространения или не считаться достоверной.

При этом, как и в случае с царевичем Дмитрием (толки про убийство возникли до гибели царевича (ЧК 2003: 60–61)), слухи о побеге Николая или его дочери Татьяны из тобольской ссылки возникают до появления сообщений о расстреле; вот запись в дневнике от 2 декабря 1917 года: «Во всех газетах сегодня сообщается о побеге из Тобольска Николая Второго. Еще раньше писали о том, что его дочка Татьяна, переодевшись в мужской костюм, бежала в Англию» (ОН 1997); даже когда информация о казни Николая была обнародована, некоторое время сохранялись надежды, что его семье сохранена жизнь (это и прямо, и косвенно подтверждали газеты): «6–19 июля 1918 г. Императора Николая Второго расстреляли.“Жена и сын Николая Романова отправлены в надежное место»”(Там же, 202).

В 1918 году из Перми исчез[71]71

Скорее всего, он был расстрелял по инициативе местной ЧК.

[Закрыть] сосланный туда и находившийся там под домашним арестом великий князь Михаил Александрович[72]72

Император Николай II отрекся от престола в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича, который, в свою очередь, отрекся и передал власть Учредительному собранию. Таким образом, князь Михаил в глазах многих монархистов являлся царем хотя бы в течение только одних суток.

[Закрыть]: «Слухи не то о похищении, не то о бегстве ссыльного покатились по стране со скоростью курьерских поездов, обрастая по пути фантастическими подробностями и вызывая легкое замешательство в советских кругах, ошарашенных к тому же телеграммой из Перми от 13 июня: Срочная, вне всякой очереди. Москва, Со<вет> нар<одных> ком<иссаров>, Чрез<вычайная> Ком<иссия>,Петроград, Коммуна, Зиновьеву, копия Екатеринбург, Облас<тной> Сов<ет> деп<утатов>, Чрез<вычайная> Ком<иссия>. Сегодня ночью неизвестными лицами <в> солдатской форме похищены Михаил Романов и Джонсон. Розыски пока не дали результатов. Приняты самые энергичные меры. Пермская окружная чрезвычайная комиссия» (ТВ 1999).

Газеты также были полны слухами о похищении или побеге великого князя:

В ночь с 12 на 13 июня в начале первого часа по новому времени в Королевские номера, где проживал Михаил Романов, явились трое неизвестных в солдатской форме, вооруженных. Они прошли в помещение, занимаемое Романовым, и предъявили ему какой-то ордер на арест, который был прочитан только секретарем Романова Джонсоном. После этого Романову было предложено отправиться с пришедшими. Его и Джонсона силой увели, посадили в закрытый фаэтон и увезли по Торговой улице по направлению к Обвинской. Вызванные по телефону члены Чрезвычайного Комитета прибыли в номера через несколько минут после похищения. Немедленно было отдано распоряжение о задержании Романова, по всем трактам были разосланы конные отряды милиции, но никаких следов обнаружить не удалось. Обыск в помещениях Романова, Джонсона и двух слуг не дал никаких результатов. О похищении немедленно было сообщено в Совет Народных Комиссаров, в Петроградскую коммуну и в Уральский Областной Совет. Производятся энергичные розыски (ТВ 1999).

Царь возвращается

На 1918–1927 годы приходится пик зафиксированных ГПУ слухов о том, что претендент на престол вот-вот вернется, и, наоборот, после 1927 года в сводках НКВД почти не встречаются упоминания о подобных рассказах:

Я слышал из Павлова, что царем скоро будет Михаил Александрович[73]73

Перлюстрированное письмо священника – цит. по двухнедельной информационной сводке НижгубЧК, 1920 (ОВ 2002: 103).

[Закрыть].

Контрреволюционные явления в резкой форме не выражаются, но все-таки провокационные слухи распространяются, например, в Краснослободском у. распространяются слухи о монархическом перевороте, который должен произойти обязательно осенью этого года (1920) и что на престол будет поставлен царь «Михаил» (СД I: 284).

Алтайская губ. 1 января. В с. Усть-Чарышской пристани Бийского у. кулачество заявляет: «Управляет кучка, а страдает масса». В этом селе кулаками распространяются слухи о восстании в Москве, что скоро в России будет царь Кирилл Владимирович (СД II: 277).

В 1922 году на Южном Урале ЧК зафиксировала следующие слухи:

…О том, что страной вскоре будет править Михаил Романов, Россия якобы разделена между Англией, Францией, Америкой и Японией, которые будут давать голодному населению по пуду муки на душу (НИ 2001: 424).

Часто этот слух становится устойчивым мотивом при фабрикации «политических» дел и самооговоре; см. «показания» в НКВД одного из участников «антисоветской группировки»:

После их отъезда я возле своего дома агитировал женщин, что в Средней Волге колхозы развалились, лошадей разобрали и хлеб будут делить по единоличным хозяйствам, что скоро власть перемениться и опять будет царь (СД IV: 221).

Очень часто ожидание царя было частью эсхатологических верований:

В с. Урицах Сарайского района секта баптистов ведет разлагающую антиколхозную работу. Уходящие с собраний верующие разносят слухи: «Скоро будет конец, последний год доживает советская власть, скоро придет война, приедет на белом коне царь Михаил». Благодаря этой агитации более 20 хозяйств выписались из колхоза[74]74

Спецсводка № 5/5 Рязанского окротдела ОГПУ о ходе сплошной коллективизации,16 февраля 1930 года (РД 1999: 230).

[Закрыть].

В разных уголках страны, но чаще всего, по понятным причинам, в Сибири, в 1920-е годы появлялись своего рода «дети лейтенанта Шмидта» – люди, выдававшие себя за спасшихся представителей дома Романовых (см., например: АН 2000; упоминание о такой самозванке, выдающей себя за царицу: ОВ 2002: 173–274). Дольше всех продержался на плаву некий Михаил Поздеев (с 1920-х по 1950-е годы), выдавая себя за князя Михаила (АН 2000).

В рамках данного исследования нас интересуют прежде всего два аспекта. Во-первых, сами самозванцы, которые своим поведением реализовывали некоторые мотивы легенды о царе-избавителе. Так, например, одна из самозванок, выдавая себя за княжну Марью, в качестве доказательства показывала браслет с инициалами и «памятные знаки на теле» (см. дело Пугачева и мотив «H» «Узнавание избавителя» по указателю К. В. Чистова) ровно так же, как это делали подследственные Тайной канцелярии в XVIII веке, публично демонстрировавшие некие «телесные знаки», которые могли сделать их, согласно политической мифологии XVIII века, легитимными претендентами на престол (АЕ 1999).

Особый интерес, однако, представляет не столько поведение самозванцев, сколько реакция, с которой они сталкивались. Большинство этих самозванцев находили поддержку у различных христианских сект и групп (ИПЦ, иоанниты), и именно представители последних часто убеждали новоявленных претендентов на престол, что они действительно являются спасшимися наследниками. В этом отношении очень характерна история комсомольца Алексея Шитова, злоключениям которого посвящена добрая половина исследования екатеринбургских историков о русских самозванцах XX века (АН 2000). Дело происходило в Томской области в 1926 году. Судя по показаниям свидетелей и следственному делу, Шитов был слабовольным молодым человеком и, возможно, даже страдал легким слабоумием. Его пригрели представители ИПЦ, «узнавшие» в нем царевича Алексея. «Узнавание» это произошло довольно необычным образом: Шитову показали фотокарточку царевича Алексея «во взрослом виде» (sic!). Интересна реакция Шитова: он расплакался и в ужасе убежал, порвав фотографию; это еще больше уверило окружающих, что он и есть «истинный наследник». Получается, что представители ИПЦ ждали и искали «истинного наследника», именно они и были настоящими «носителями» легенды о царе-избавителе. Вот что пишет исследователь архивов НКВД А. Г. Тепляков об этих событиях:

Сторонники культа Иоанна Кронштадтского, почитаемого воплощением святого духа, иоанниты страстно верили в различные чудеса, в спасение царской семьи, скорый конец света и пр. В 1923 г. все их общины в Сибири были разгромлены властями, но быстро восстановились. В 1926 г. с подачи барнаульских иоаннитов, распространявших слухи о появлении в крае детей Николая II, бывший комсомолец А. И. Шитов согласился сыграть роль наследника Алексея. Нашлась и претендентка на роль великой княжны Марии (ТА 2007: 215).

А вот, например, интереснейший документ – подробный отчет Пензенской ЧК о монархическом восстании, случившемся в Краснослободском уезде в 1919 году. Здесь эсхатологические ожидания, объявление советской власти «властью антихриста» тесно переплетаются с ожиданием воцарения царя-избавителя, недаром восставшие вышли под знаменами Николая Романова, митрополита Макария и Михаила Архангела:

Восстание вспыхнуло благодаря темной подпольной агитации сектантов и других темных личностей. Агитация тайно велась несколько месяцев. Центром и вдохновителем этой секты явился Московский митрополит Макарий, к которому приезжали краснослободские сектанты посоветоваться. Учение секты сводилось к тому, что без царя нет церкви, так как царь есть помазанник Божий, а так как теперь нет помазанника Божия, следовательно, нет и церкви. Кроме того, померкли светила небесные, т. е. нет солнца, луны и звезд. Солнце – это есть свет правды, которая теперь утеряна, луна – царь, которого нет, звезды – начальство, которого также нет, но к старому возврата нет, теперь должно быть новое, т. е. должен быть один выборный человек над всем земным шаром. Корона с Николая переходит на Алексея. Он должен быть правителем земли, старый завет упразднился навсегда, он окончился как с гражданской, так и с духовной стороны. Через святой дух святые отцы знали, что царская власть должна существовать 300 лет и весь закон был утвержден на 300 лет и закреплен царской властью дома Романовых. Только через царскую власть, которая удерживает строго весь закон, можно было достигнуть распространения веры. По писанию должно быть проповедование Евангелия по всей земле и это делалось за время царствования Романовых, теперь царя нет, но совершается тайна Божия. Настоящая Советская власть есть антихрист, которая имеет красное знамя, называющееся драконом… свобода и война происходит по писанию Божиему.

1 марта 1919 г. к дому руководителя этой монархической секты Фокина стали собираться сектанты, монашки ближайших монастырей и сагитированные ими темные крестьяне и вся эта толпа стала ожидать падения Советской власти, что, по описанию, якобы должно совершиться сегодня. К толпе вышел сам Фокин и вывел мальчика, наряженного в монастырскую одежду – «Это сын Николая II Алексей – будущий царь». Толпа подходила под благословение Фокина и мальчика и совершила молебствие. Затем были вынесены заранее приготовленные флаги с монархическими и пасхальными лозунгами и рисунками Михаила Архангела, Николая II и митрополита Макария. С этими знаменами толпа с пением пасхальных молитв «Спаси, Господи, Люди твоя» и «Боже царя храни» отправляется к монастырю на Флегонтовой горе совершить молебствие по случаю падения власти «антихристов». По дороге толпа несколько раз останавливалась, выслушивала речь о Советской власти и ее падении и с криками «Долой Советскую власть! Да здравствует дом Романовых!» двигалась дальше. В толпе приверженцами Фокина распускался слух, что если будет стрельба, чтобы не пугались, ибо «с нами Бог». Около с. Волчанина толпу встретили коммунисты местных ячеек и стали разгонять, причем дали несколько выстрелов. Из толпы послышались ответные выстрелы, после чего открылась стрельба и толпа разбежалась, оставив восемь убитых и одного раненого. Губчека произвела срочно на месте расследование и расстреляла главаря секты и восставших Фокина, об остальных участниках дело передала в ревтрибунал.

Несмотря на это, секта в конце 1919 г. подготовляла очередной свой трюк с выдвижением «на престол» дома Романовых. По уездам стал распространяться слух, что в Краснослободском женском монастыре скрывается бывшая царица Александра Федоровна с дочерью, и в монастырь начали ходить темные крестьяне, чтобы поклониться «царице» с дочерью. Уполномоченный губчека произвел арест, после чего выяснилось, что «царица» – дочь бывшего статского советника Поликарповича, а «дочка» – обитательница одного из бывших московских публичных домов Куликова. «Царица» по пути следования в Пензу из-под конвоя ночью бежала. Но монархисты из секты не унимаются, а ищут «царя», чтобы воздвигнуть его на «престол» (СД I: 310–311).

Царь-избавитель собирает войско и идет войной на Советскую Россию

Власть с волнением фиксировала слухи, в которых Николай не просто возвращается, но, спасшись от расстрела, идет войной на Советскую республику. Отметим, что здесь мы встречаемся с реализацией мотива «Избавитель собирает войско и идет войной», который отсутствует в классификации Чистова: