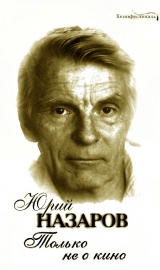

Текст книги "Только не о кино"

Автор книги: Юрий Назаров

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Путешествие из Москвы в Заельцовку[4]4

В Заельцовском районе города Новосибирска я родился.

[Закрыть]

О колыбель моих первоначальных дней!..

Г.Р. Державин. «Арфа»

Я люблю родину.

Я очень люблю родину!

С.А. Есенин. «Исповедь хулигана».

– Граждане пассажиры! Через 40 минут наш самолет произведет посадку в Толмачевском аэропорту города Новосибирска. Температура воздуха в Толмачеве – двадцать семь градусов. Просим пристегнуть привязные ремни и воздержаться от курения.

По привычке я бросаюсь к левому борту – ничего не видно. Справа – тоже темно. Я вдавливаюсь лбом и ухом в иллюминатор, надеясь хоть где-нибудь, может отвесно под брюхом, может, далеко за хвостом или прямо по курсу самолета, отыскать, заметить хоть след электрического зарева, хоть какой-нибудь признак близости ночного города. Ни-че-го. Ровная синяя темень. Нигде ни фонаря, ни слабого отсвета на снегу от горящего окошка. Глухая зимняя ночь. И – степь, наверно?.. Где же город? Далеко впереди мелькнула одинокая, красными огоньками обведенная полоска – аэродром?.. Значит, никакого города уже не будет? Значит, садимся мы не как всегда, делая предпосадочный вираж над городом и возвращаясь на аэродром с востока, со стороны города, – а прямо с запада? Значит, так. С городом я не поздоровался…

Так я домой еще не прилетал. Обычно вынырнет самолет из низких туч – не успеешь испугаться неожиданной близости земли, не то с кустами, не то с деревьями на метущем поземкой снежном поле, – как под крылом пробегут широкие дворы окраинных новосибирских заводов, и – вот под тобой уже пустое пространство замерзшей Оби с двумя мостами – и вот ты уже над центром города… Нечасто и неподолгу смотришь на город с такой точки. Но тем ярче и взрывчатей радость узнавания: все, все знакомо, до мелочей известно, до слез близкое и родное. И на правом берегу и на левом. И в первую очередь, конечно же, Оперный и вокзал!

Оперный и вокзал… Гордость и главные достопримечательности Новосибирска, основные отличительные принадлежности силуэта города. Первыми бросающиеся в глаза и впервые приезжающему сюда, и тебе, здесь родившемуся… с воздуха ли или из тамбурного окна вагона, чаще мигая, чем положено, со сбившимся дыханием, ждешь ты после долгой разлуки первой встречи – встречи глазами с родным городом… Даже ночью узнавал я с воздуха красиво и правильно вычерченную фонарями развилку у «Башни» на левом берегу и идущую от этой «развилки» длиннющую «ручку» из огней: проспект Маркса, переходящий в дамбу и дальше в коммунальный мост, а рядом – редкие рабочие огни железнодорожного моста…

Сейчас все было не так. Бывало, еще с вокзала в Москве или с площади Революции,[5]5

Вон когда это было: еще никакого Аэровокзала не было, было агентство Аэрофлота на площади Революции.

[Закрыть] где садишься в аэропортовские автобусы… Да раньше! Как только взял билет на поезд или самолет – уже полностью принадлежишь Новосибирску: все московские студенческие и иные заботы рассеиваются, растаивают, как дым, как наваждение, будто их и не было никогда – ты едешь домой. К друзьям! На родину! И как порой ни малы получались каникулы, несмотря на все досрочные и сверхсрочные сдачи экзаменов зимней сессии, мне всегда хватало даже недели, проведенной дома, на родном целительном сибирском зимнем воздухе. И в Москву я всегда возвращался абсолютно отдохнувшим, свежим, бодрым, готовым к любым новым мытарствам непростой нашей студенческой жизни. А сейчас вырвался я проветриться на родном воздухе, прийти в себя после большой, трудной и долгой, без летнего отпуска, работы. Только на этот раз не то что на площади Революции или в самолете, но уже опустившись на новосибирскую землю, выйдя из уютного тепла ТУ-104 на знакомый, прямо «палящий», «обжигающий» мороз, встретив холодный чистый и необъятный восход – мой восход, родной, степной, новосибирский, – все равно не почувствовал себя дома. Я был еще где-то в Москве, где на этот раз ничего не развеялось: осталась моя Татьяна, на руках у нее трехмесячный наш парень, а ему только что привили оспу, и кто их знает, как они там, мои молодые и совершенно неопытные ребята, с этой оспой справятся…

Тем не менее, мы уже прилетели… Пассажиры нашего рейса где-то ждут и получают багаж, автобус ждет пассажиров. Я занял место перед широким незамерзающим окном водителя, а сам вылез на мороз. Я хочу, как бывало, вдохнуть, захлебнуться живительным морозным воздухом родины, чтобы вновь, как прежде, ощутить себя полноправным сибиряком, здешним, «тутошним», не случайным гостем, не чужаком среди этого восхода, этой суровой, неприветливой, но зачаровывающей, могучей и равнодушной красоты и беспредельности… Но вот последний багаж последним пассажиром получен, все погрузились в автобус, можно ехать. Поехали…

Все серо в рассветающем мире: снег, редкие бараки, мазанки, голые деревца перед ними… В ушах отстраненно и вроде безотносительно ко всему пробегающему перед глазами звучит почему-то начало отрывка из «Тихого Дона», который я читал еще в училище на экзамене по сценической речи: «За всю дорогу, до самой станицы Абинской, Григорию запомнилось только одно…» Едем. Справа какая-то автобаза: машины, черные бочки с горючим, серый дощатый забор… Только почему-то очень маленький. По колено мне, не выше. Почему? И вдруг вспомнил! Я ведь не в «станице Абинской. Это – снег! Снег вровень с забором, снег, который в детстве сокращал нам массу дорог, преграждаемых летом заборами, который поднимал нас над ними и надо всем родным заснеженным миром. Значит, я все-таки дома… В Новосибирске… Ни на Дону, ни под Москвой, ни в Белоруссии, ни на Украине не встречал я такого снега. Он и сейчас кого-то поднимает над миром и над автобазой: вон, будто пятилетней рукой нарисованные – неуверенно, коряво, непараллельно – лыжные следы от забора – явно пацан лазил по гребню…

А восток меняется, светлеет… Из морозно-румяно-розово желтеет, потом нежно зеленеет… Очень скоро и небо, и воздух поголубеют, побелеют, и беспечное ясное утро быстренько превратится в пасмурный короткий зимний день, в самом начале своем уже предвещающий свой близкий неминучий конец. Но все это будет потом, когда я подъеду почти к самому дому, а покуда я гляжу на светлеющий восток.

И вспоминаются мне другие мои восходы… Только не зимние. Зимние я встречал в Казахстане, после ночной смены. А здесь – весенние, апрельские, с балкона родной четырехэтажки. А с балкона пятиэтажки провожал солнце…

С довоенного еще времени и довольно долго после 54-го года (после того, как мы с друзьями уехали в Москву учиться) они так назывались даже в почтовых адресах: «4-этажка» и «5-этажка». Ни улицы, ни номера дома… Потому что улицы не было. Была степь по всему высокому левому берегу, голая степь между «Соцгородом» (рабочим поселком завода «Сибсельмаш») и деревней Бугры. И посреди этой степи два больших, одиноких, «как верблюды в пустыне», острили наши шутники, всему миру видных дома, четырех– и пятиэтажный, дома работников ТЭЦ-2. И там жили мы с матерью, работавшей на ТЭЦ. Сперва вдвоем жили, обживали, а потом привезли от бабки подросшего Борьку, младшего брата. Там прошли все мои школьные годы, со 2-го по 10-й класс. Со 2-го по 6-й жили в 4-этажке, а потом, по 10-й – в 5-ти. Окна 4-этажки смотрели на восток, а 5-ти – на запад.

С балкона 4-го этажа выстилалась передо мною по утрам рассветная степь. С дорогой, уходящей за горизонт, в Бугры, с редкими бабами на ней, идущими в «город» или обратно. Слева чернели домишки Горской – «Горой» считался крутой спуск берега к широченному нежилому заливному пространству до самой реки, с озерами-старицами и огородами на нем, а застроена, заселена «Гора» была вот этой самой улицей Горской. За Горской виднелся железнодорожный мост через Обь и на далеком правом берегу – маленький, игрушечный город.

А прямо на меня из-за Бугров вставало солнце… Ослепительно сверкал весенний воздух, тонул в утреннем мареве далекий город, и каким-то безотчетным счастьем дымилась убегающая навстречу солнцу степь… И я дышал. Дышал всем, чем мог: не только легкими, но и раскинутыми в утренней гимнастике голыми руками, шеей, плечами… и глазами. Да, глазами! Вдыхая, впитывая в себя это утро, этот простор, этот воздух. Это – всегда весна, всегда середина-конец апреля и первая зарядка на свежем воздухе в 6 часов утра. А в 6 потому, что в конце апреля почти уже осязаемо ощущалась близость экзаменов, и пора было кончать разгильдяйничать (чем преимущественно я занимался в течение всего учебного года), пора было приступать к учебе, и дня на учебу уже не хватало: в 12 – в час ночи я валился на подушку, а в 6 вставал, чтоб перед отходом в школу успеть доделать вчерашние уроки. Но чтоб хватило сил на это доделывание и на весь большой учебный день, надо было вдохнуть утром свежего апрельского сибирского воздуха. Вот я и вдыхал. И однажды надо мной, из-за моей головы, из-за 4-этажки на восток, навстречу солнцу, пролетела пара белых лебедей. Высоко-высоко… В лучах восходящего солнца.

К концу 7-го класса мы переселились в 5-этажку, и теперь солнце ко мне в комнату и на балкон приходило вечернее, закатное – с запада. Восходы были серые, стальные, холодные, утреннее солнце не попадало даже на кухню – жили на 3-м этаже, и весь свет утром загораживала 4-этажка. Но зато теперь я засыпал весной перед экзаменами на балконе под далекие паровозные гудки с Кривощековского вокзала. Солнце садилось за вокзал и металлургический завод, и этот сибирский закат, казалось, ни с чем другим больше и не мог бы гармонировать, как только с могучими трубами металлургического завода и вообще с понятием «металлургический». А где-то за заводом, за этим закатом, где-то там была Москва… И туда звали паровозные гудки со станции Кривощеково.

Едем… Отличное, новое катится под колеса шоссе. Года 4 назад его еще не было, тогда мы ехали по этой дороге за клубникой на субботу-воскресенье и изрядно протряслись в бортовой машине. Теперь же, из Толмачевского аэропорта до Кривощекова, потом через весь город и в старый городской аэропорт – именуемый теперь Центральным, по новому шоссе нас везет отличный, современный, комфортабельный автобус – чешская «Шкода». Я не то что здесь, ни в Москве, нигде не видал пока таких, не то что ездить, – а тут вот еду! Мягко, тепло, уютно, цивилизованно… Вторично пересекли железнодорожную линию, и вот впереди слева показалось Кривощеково, одноэтажные стандартные домишки Южного поселка.

И вдруг резануло: Господи! Ведь где-то здесь, в каком-то из домишек далекого Южного поселка я ночевал у парня, когда мы разгружали баржу на затоне. Летом 59-го года я томился дома на каникулах перед 4-м курсом училища. Из ребят что-то никого в городе не было, скука, однообразие. Почему-то не поехал с матерью в турпоход на Урал, она вернулась, а я совсем осатанел от скуки и заметался: куда бы деть себя в оставшиеся 20 дней августа? Бабка собиралась к старой приятельнице в Одессу, к морю, а я это море в Одессе видел всего 3 дня, причем февральских 56-го года, когда вся Одесса удивлялась, как она еще жива при таком небывалом для нее морозе: 23 градуса при страшном, пронизывающем, чуть ли не 20 м/с ветре. Короче: море звало, бабка звала, а денег никто не предлагал. Два дня я лазил по товарным станциям и речному порту и как-то попал на левый берег, уже договорился было на разгрузку каких-то вагонов на лесозаводе, но тут подвернулась эта баржа. Мы ее разгружали с 10 утра до 12 ночи и на другое утро, с 5 до 10, домой, в город, в такой короткий ночной перерыв мне было уже не поспеть, и этот парень взял меня к себе ночевать. Где-то здесь, на Южном поселке…

И вдруг пошло: дорога заговорила! Дорога, по которой я проехал не больше трех-четырех раз в жизни, но вокруг не оказалось ни одного пустого, незнакомого, чужого мне места: везде вставала моя биография, моя жизнь.

Трамвайный парк – где-то тут, недалеко жила Антонина Ивановна, которая нам в 5-м классе читала Макаренко и «Консуэло» Ж.Санд. Много позже узнав, что всем пятым классам, какие она вела и задолго до нас, и долго после нас, она всегда читала одно и то же: «Консуэло» и «Флаги на башнях», мы ужасно запрезирали ее за застой и отсутствие творчества. Покидая школу после 10-го класса взрослыми, умными, самостоятельными и беспощадными, не прощающими людям их недостатков и слабостей, мы, по-моему, даже не очень хорошо расстались с ней, хотя у каждого в аттестате среди других стояла и ее подпись. И вот сейчас я вдруг вспомнил ее с благодарностью: ведь мы-то слушали ее в первый раз, слушали и радовались! А может, тому же радовались и другие? Да так ли уж это плохо: радовать пацанов, хотя бы и повторяющимися методами? И потом, кто знает, может, именно этими чтениями она и сколотила наш дружный, крепкий коллектив, наш класс, который оставался гордостью школы, да и потом надолго оставил в ее стенах память по себе.

…Кривощековское трамвайное кольцо… От остановки «Трамвайной» автобус сворачивает вправо, а прямо, через остановку, живет друг… Вернее, жил, сейчас Виктор Иванович Лихоносов далеко отсюда и так же, как и я, тоскует и мечтает о родной Сибири, о ее сибирской зиме, ее снегах, о своей родной улице Озерной.

Площадь Станиславского – в наше время просто пустырь, а теперь вот площадь. А где-то справа живет еще один друг. Этот, может быть, и здесь, в городе. Только я не знаю: он целый год мне не писал. А вот тут, от больницы, и дорожка к нему, к подлецу, водила. Надо будет его (Пичугина Ю.В.) все-таки разыскать… Друзья тоже школьные, школа мне их подарила… И уж третий-то (Малыгин Э.Г.), я наверняка знаю, что здесь! Я ему вчера телеграмму дал, чтоб приезжал водку пить.

Мы мчимся по Кривощекову. Хотя нет уже никакого Кривощекова, есть огромный, новый, чуть ли не самый большой в Новосибирске Кировский район (теперь Ленинский, а впереди… что Бог даст… Может, и еще переименуют). И станция наша здесь, на левом берегу, давно уже не Кривощеково, а Новосибирск-Западный. Да и вообще вокруг не осталось ничего привычного, старого: дома, дома, дома… Новые, большие, заслонившие собой и 4– и 5-этажку. И стадион, и 70-ю школу, когда-то соседнюю женскую, куда мы к девчонкам на вечера бегали. И кинотеатр «Металлист» – избеганный, исхоженный, иссиженный. По воскресеньям и в будни, легально и вместо уроков… В 1946-м с мамой и соседями сходили на «Первый бал» и «Сестру его дворецкого» с Диной Дурбин, на «Сильву», нашу, старую, свердловскую, потом с пацанами на «Александра Невского» и «Георгия Саакадзе», а потом на «Возраст любви» и «Княжну Мэри» с той, которая нравилась безнадежно и которой в так и не отданном письме я пытался объяснить, что хоть я, конечно, не Печорин, но тоже неплохой парень…

Нету нашего Кривощекова! Даже Башня – водонапорная башня, когда-то ориентир и высшая точка Новосибирска, всегда отовсюду видная, не только здесь у нас в Кривощеково, но и из-за Оби, откуда-нибудь из Заельцовского бора, как, впрочем, всегда видны были оттуда и 4– и 5-этажка, – даже Башня, бывшая пупом земли нашей Кривощековской, даже она как-то скромно потупилась и отошла в тень вставших вокруг нее огромных новых домов. Затерялась башня. Пропала. Одно название оставила окружающему месту, трамвайной и троллейбусной остановкам.

Проспект Маркса. Отстроенный и строящийся – а мы тут картошку после войны сажали и летом окучивали… Сейчас вырвемся на дамбу и – к реке. За горами земли вокруг свежих котлованов, за поднимающимися фундаментами и строительными кранами мелькнуло что-то маленькое, жалкое, деревянное, почерневшее от времени: батюшки, Горская! Некогда страшная, по квартирным преданиям, «бандитская», «хулиганская» Горская – теперь какой-то огрызочек, осколочек, на который вот-вот наступят, раздавят, спихнут с «Горы» – ее, некогда владычицу «Горы»! – все те же новые дома…

Дамба. Впереди серый за хмарью город, а по сторонам вместо прежних тихих, вольных и никчемных, в болотной траве озер и редких вокруг них огородов – слева огромный «Котлован» с парусной и водно-спортивной станциями (земля из котлована пошла как раз на эту дамбу), а справа – еще что-то роют. Не пустое стоит место, не бездельное: экскаватор – не экскаватор, будка какая-то, что-то прорыто, что-то накопано – значит, будет еще что-то и за дамбой!

И, наконец, мост и – Обь. Обь… Не столько широкая и привольная (кстати, для железнодорожного моста и выбиралось еще Н.Г. Гариным-Михайловским самое узкое место), сколько – грязная, обыденная, обмелевшая подо льдом. Но такая знакомая, такая родная, даже этой своей грязной рабочей обыденностью! На льду какие-то фигурки. То ли лыжники, то ли рыболовы. А может, и те и другие… Сколько я перебегал по этому грязному льду с левого берега на правый и обратно: в город к бабке, поздно вечером из театра домой, а когда в Новосибирске впервые появился хоккей с шайбой, бегал, забросив уроки, болеть за наше «Динамо».

Мост к концу, сейчас свернем налево… Глянул – и еще одна горячая волна окатила сердце: тут, слева, куда свернем сейчас, напротив платформы «Мостовой» – серое, темное, тесное скопление старых довоенных домов: облисполком, «Стоквартирка», дом «с красноармейской шапкой» (как называл я еще в детстве эту бывшую церковь, серую, без креста, с куполом, напоминавшим мне буденновку),[6]6

Ныне возвращенный церкви и недавно вновь освященный Патриархом храм Александра Невского.

[Закрыть] а за железной дорогой, внизу, у реки – ТЭЦ-1 – ведь это мое гнездо! Мой «город»! – все, что было для меня «городом» с первых моментов сознания. Это начало, исток моей жизни. Здесь я прожил от рождения до 2-го класса, до тех пор, пока мы не переехали в Кривощеково. Проезжаем «Мостовую», слева остался переезд – туда, через переезд, бегал я в войну за хлебом в тэцовский магазин. Мост над улицей – ветка на «Алтайскую», на Юг и Кузбасс, – а сразу за этим мостом, справа, будет сейчас скучный, грязно-розовый, бездарный, гладкий дом-коробка. Последний 5-й этаж, 9-е окно слева… «Колыванская, 3, квартира 19» – первый адрес, который я произнес в своей жизни. Научили, как только начал говорить. На случай, если потеряюсь.

И вот мы на Красном проспекте. На Красном проспекте… Тоже хоженом-перехоженом с самого младенчества, сперва с родителями, а с 6 лет уже самостоятельно. На Красном проспекте, кусочек которого почему-то вдруг так часто и остро вспоминался мне последнее время в Москве, уже перед самым отъездом, – самый тихий вечерний кусочек, где-то между улицей Романова и центром, справа, с заснеженным палисадничком, с уютным светом окон из-за деревьев, с мохнатыми, пушистыми от инея, тяжелыми ветками над самой головой…

Розовый «Гастроном» с квадратными часами на башне. Кинотеатр Маяковского. ТЮЗ. Площадь… Все до боли знакомо, только все какое-то маленькое-маленькое. Один Оперный еще ничего. От здания Облисполкома к центру ходили мы до войны с отцом мимо дома, не знаю, что в нем, но помню в углах окон железные штыри, оставшиеся от каких-нибудь ставней или жалюзей времен купеческой дореволюционной юности города. Я любил хвататься за эти штыри руками; асфальт к центру все поднимается и поднимается, и до первых штырей было высоко, надо было тянуться, лишь дальше можно было свободно за них браться – теперь эти первые штыри ниже моего колена… До чего же велик и необъятен мир детства! Громадным – не громадным, но нормальным, большим был город, а не безумно маленьким и низким, как сейчас. А лес за бабкиным домом?! Как-то с детсадом мы прошли весь лес и вышли к насыпи и деревянному мосту через Ельцовку на дороге в аэропорт. Боже, как же далеко это было! Через весь лес, вдоль чуть ли не по всей Ельцовке, где с насыпи видны были дали зааэропортовские – ну, это был уже конец света. Дальше этого и вообразить ничего нельзя было. А сейчас – вместо леса поселок, и вовсе небольшой, а до аэропорта 15 минут ходьбы…

Дом офицеров я не узнал, а вот парикмахерская на углу, напротив него – стоит! Только на моей памяти она раза три сгорала начисто – и стоит! Все та же: зеленого цвета, обшитая по диагонали штакетником, с обитой черным дермантином дверью, с золотом на черном стекле над дверью: «Парикмахерская»…

А автобус все катит… Вот справа никогда не известный, но до камушка, до каждой щербинки в стене знакомый, темно-красный необлицованный старый кирпичный дом: когда я пацаном ходил с Колыванской к бабке в Заельцовку, этот дом всегда «говорил» мне, что большая половина пути пройдена и теперь осталось немного, и легче, свободней становилось идти. От него виден был уже переезд, а там – под горку, там совсем близко, километра два, не больше…

И снова забилась, горячо запульсировала память.

Война. Зима 1941/42 года. Заснеженные окна в бабкиной квартире, раскаленная докрасна по вечерам печка, и напряженное слушание последних известий «От Советского Информбюро», отмечание на карте химическим карандашом ежедневных изменений линии фронта. А по воскресеньям веселая, юмористическая радиопередача «Огонь по врагу», которую вели бравые «разведчики Шмельков и Ветерков» (А.Ф. Борисов и К.И. Адашевский, артисты Ленинградского театра драмы им. Пушкина, бывшего в Новосибирске в эвакуации). У нас, у бабки, жили эвакуированные из Москвы бабкина сестра с дочерью, моей двоюродной теткой. Тетка работала на 69-м заводе и пела там в самодеятельности, а в 77-й школе у переезда был (тогда) госпиталь, и как-то раз тетя Мила взяла меня с собой в этот госпиталь на концерт. Мне не было, наверно, пяти лет, но я отлично помню, как выступал перед ранеными, стоя на стуле в синей матроске, толстых желто-зеленых штанах из байкового одеяла и валенках. Читал я «У лукоморья дуб зеленый» и переделанную на злобу дня дореволюционную сентиментальную детскую песенку. Многие годы я иногда, бывало, пытался вспомнить эту переделку – и никак. А вот теперь, подняв и всколыхнув жаркими воспоминаниями всю мою жизнь, все мое «новосибирское»: младенчество, детство, юность – теперь я вдруг почти дословно вспомнил и это стихотворение (а оригинал так до сих пор и не помню):

Вечер был, гремели взрывы,

Пулемет вдали трещал…

Шел в деревню немец вшивый,

Посинел и весь дрожал.

«О, майн Готт! – скулил верзила. —

Я продрог и жрать хочу,

А в меня стреляют с тыла,

И мороз не по плечу».

(А зимы морозные тогда стояли в Сибири, и я понимал, как может наш мороз оказаться «не по плечу» фрицам. И вместе со всеми ужасно гордился нашими русскими, а, в частности, своими, сибирскими морозами.)

Молодая партизанка

Услыхала немчуру —

Партизанская берданка

Загремела на ветру!

Чтоб замолкла вражья сила,

Чтоб остыла вражья прыть,

Спать в сугробы уложила! —

И пошла других громить!

Я немножко тогда обиделся за Пушкина: «Лукоморье» никакого впечатления не произвело. Но кому же было интересно, что интеллигентный мальчик в матроске прочел со стульчика сто лет традиционное «У лукоморья дуб зеленый»? Но когда этот пацан читал про немца вшивого и партизанку, когда и его, сопливого и, иначе как со стула, не различимого, захватил общий пафос ненависти к врагам – вот это слушалось! Неожиданно, внимательно, со взрывами смеха и бурной-бурной овацией в конце. Понятно, что раненые горячо просили мальчика еще что-нибудь прочесть, – и понятно их разочарование, когда они услышали извечное «Лукоморье».

А впереди площадь Калинина. Автобус пойдет дальше, прямо, в Аэропорт, а мне – направо, к НИИЖТу (Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта), к бабке, куда наконец-то переселилась вся моя семья.

Вот и все. Вот я и приехал… Вот и встретил всю свою новосибирскую жизнь, всю свою историю: и студенческие каникулы, и школьные мечты, и довоенное младенчество – первые впечатления вокруг «Колыванской, 3, кв. 19» с видом из окон на Обь, железнодорожный мост, далекий и пустынный тогда левый берег – и военное самостоятельное детство, первые школьные годы, самостоятельные путешествия к бабке через весь город с 6 лет… Вот и все. Можно сходить.

Сошел. Автобус пошел к Аэропорту… Как же я мог забыть?! Туда, в поселок за Аэропортом, бегал я на свое первое свидание, впервые в жизни отважившись на это. Нет, влюбляться-то я начал с 4-го класса, но всегда страшно робко, конечно же, безответно, с безмолвными страданиями и переживаниями. И тут – вдруг… Впервые!

Я увидел ее у бабки в поликлинике. Юность и здоровье, казалось, готовы были брызнуть из нее. Я тогда воочию увидел, понял и ощутил смысл старой русской поговорки: «кровь с молоком», но, конечно же, и помыслить не смел ни о каком ответе на мои чувства с ее стороны, ни о какой инициативе – со своей. И вдруг, вечером, у дверей поликлиники я выслеживаю ее. Трясусь, но жду. Никуда не ухожу. Я тогда еще не курил даже… Как я смог ее дождаться? Мне было 18 лет, я собирался в Одессу, в плавание, в мореходное училище… Наконец она вышла. Я – за ней. Видно, и она была поражена тем же током, что и я, что властно привел меня к дверям поликлиники, несмотря ни на какую робость, заставил дождаться ее и, идиот-идиотом, полным и безнадежным, молча, не в силах выдавить из себя ни единого слова, двинуться вслед за ней. Сказать мне ей было нечего, делать мне было нечего, и в миллион раз мне было бы удобней и лучше провалиться сквозь землю, чем вот так вот, как бычку на веревочке, безмолвно следовать за ней, но… Видно, и у нее это было что-то первое, властное, неотвратимое. Иначе непонятно, почему она не прогнала меня, не засмеялась мне в лицо. В том своем положении я заслуживал только этого и ничего другого… Но и зато какой же это был праздник, что она меня не прогнала!

Так у нас с ней ничего и не вышло, мы даже ни разу не поцеловались… Но я впервые почувствовал себя парнем. Поздно вечером, в осенней непроглядной черноте, приходил я в ее поселок после работы, выслеживал ее под окнами, крался, прятался, перелетал через какие-то заборы, натыкался на собак, но она была уже моей. Она могла быть моей! Мы смотрели с ней «Неоконченную повесть», и я держал ее за руку. И она не отнимала руки! Правда, через день, уже на другом фильме, почему-то отняла… А через два дня я уехал. Может, потому и руку отняла?.. Потому что чувствовала, что уеду?..

Я иду домой, к бабке, иду по улице Дуси Ковальчук, по улице, название которой почти так же древне и первобытно во мне, как и Колыванская. Слева за забором – серые, как стершийся старый рисунок, корпуса завода, где тетя Мила в войну работала. Когда-то, до войны, они сияли яркими, весело покрашенными стенами, отражая лучи заходящего солнца и даже как-то ласково подсвечивая этими отраженными лучами темнеющую вечернюю улицу. Теперь они посерели, стерлись и поблекли, так же, как поблекло и стерлось в памяти мое солнечное детство, прошедшее здесь, у бабки, вокруг этих корпусов. Справа, как и в Кривощекове, все новое и большое, а были деревянные домишки, палисадники, тополя…

Метет метель… Редкие ранние прохожие – какой-то студент, баба, пацаны-школьники – кутаются, отворачивают лица от метущей острой снежной пыли. А меня эта же самая метель встречает приветливо! Иду в кепке, откинув воротник демисезонного пальто, подставляя лицо, шею и уши крепким, но не злым, а как бы даже ласковым ее ударам. Может, это и не ласковость метели, может, просто не выветрилось еще из меня автобусное тепло?

И потому мне так приятны освежающие броски в лицо колючей морозной пыли? Может быть… Но мне очень хочется думать, что это сама государыня-матушка сибирская зима, слегка ворча, сердясь для виду, но все-таки любовно, с плохо скрываемой радостью треплет по щекам своего возвращающегося блудного сына.

Сворачиваю в проход за НИИЖТом. Здесь дороги кончаются: здесь по сугробам и снежным наметам скользят и карабкаются бесчисленные острогорбые тропинки. Пробираюсь мимо какого-то сарайчика, получаю последний шлепок по физиономии сорванной с крыши поземкой, миную последние снежные увалы у подъезда, обиваю снег с ботинок. Половичок, чисто вымытые деревянные ступени – и вот я уже перед знакомой дверью. 20 лет я стучался или сильно дергал, тряс дверь, чтобы собака взволновалась и поведала пронзительным звонким лаем глухой бабке, что кто-то там пришел. Теперь передо мной кнопка электрического звонка – ну как же: брат учится на 4-м курсе Новосибирского электротехнического института! Мне открывает Филя (Филипповна, Ксения Филипповна, сокращенно и ласково, по-домашнему, Филя), старая бабкина домработница, пьяница и чудная баба, моя слабость, моя Арина Родионовна, сваха моя! Как она обижалась, когда я вдруг уехал в Одессу от Гали, к которой в поселок за Аэропортом она ходила вместе со мной свахой, в дом которой она меня привела впервые. И какая же это была сваха! Мне до сих пор стыдно, что я не оправдал тогда ее надежд… Филя меня не узнала…

Выскочила мать. Обняла. За ее спиной, с дивана, из-под одеяла ухмылялась мне рожа брата. Он хотел быть солидным, он не хотел прыгать и плясать, как мать, но физиономия его выдавала: он не мог удержать ее на «солидном» уровне, она расплывалась, разъезжалась в неудержимую, довольно-таки идиотскую улыбку – брат был рад мне. Из другой комнаты приковыляла бабка. Обнялись мы и с Филей. Колени мои вмиг были исцарапаны лапами Пестрика: он тоже визжал и лез целоваться. Я приехал домой. Я был ДОМА!

Новосибирск – МоскваЯнварь – август 1963 г.

Из записных книжек

1954. 17 декабря. (Уже в Москве, ставши студентом Щукинского училища, лет – 17 полных, восемнадцатый)

…А сегодня хотелось не то, что ныть – ВЫТЬ!!! Выть волком от сознания того, что являюсь паршивым жалким щенком.

…Буду-таки писать, мысли буду записывать, какими бы «контрреволюционными, опасными» они ни были…

… А я, как всегда оплеванный (никто никогда меня не «оплевывал», но в молодости очень часто и абсолютно искренне, серьезно и бесконечно горько ощущал себя таковым), терзаемый внутренними сомнениями, «решениями» и «самообматерением» (материл сам себя на чем свет стоит; в этом была и безжалостная бескомпромиссная самокритика, и, вероятно, какая-то спасительная самоирония).

18–19 декабря. Назло (себе!) пишу, чтоб ничего гаду, если таковым все-таки останусь, чтоб ничего не позабыть потом: ни одной благородной мысли и ни одной содеянной подлости. Вернее, «ничегонесодеянного» против гадости и подлости…

Самокритика и самонедовольство, т. е. всегдашнее присутствие в перспективе четкого идеала жизни и поведения – истинного или ложного, но всегда четкого, осознание своего несоответствия этому идеалу и дале-о-о-кого от него отстояния – отсюда постоянное недовольство собой и желание, стремление неусыпное, необходимость насущная двигаться, царапаться, продираться к идеалу – все это было и являлось, вероятно, залогом какого-то движения, роста.