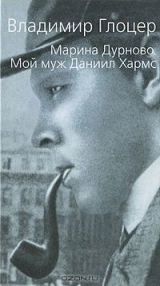

Текст книги "Марина Дурново: Мой муж Даниил Хармс"

Автор книги: Владимир Глоцер

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)

Помню, как он переводил с немецкого «Плиха и Плюха» Вильгельма Буша. С большим увлечением.

В доме было довольно много немецких книг, в его собственной библиотеке, и он ими постоянно пользовался.

Когда он куда-нибудь шел или уезжал, он часто брал с собой Библию на немецком. Она была ему необходима.

И как склонен был ко всему немецкому, так не мог терпеть ничего французского. Ни французских авторов, ни французского языка.

Однажды Даню вызвали в НКВД. Не помню уже, повестка была или приехали за ним оттуда. Он страшно испугался. Думал, что его арестуют, возьмут.

Но скоро он вернулся и рассказал, что там его спрашивали, как он делает фокусы с шариками.

Он говорил, что от страха не мог показывать, руки дрожали.

То есть это было скорей всего чистое любопытство.

Поистине, неисповедима матушка Россия!

Он очень любил книгу «Голем» [10]10

Роман австрийского писателя Густава Мейринка (1868–1932).

[Закрыть], о жизни в еврейском гетто, и часто ее перечитывал. А я ее несколько раз брала, и когда начинала читать, всегда что-нибудь мне мешало дочитать ее. Или кто-нибудь позвонит, или кто-нибудь войдет… – так я и не прочла ее до конца.

Для Дани «Голем» был очень важен. Я даже не знаю почему. Он о ней много говорил, давал мне читать. Это была, так сказать, святая вещь в доме.

Вообще, он как-то настаивал на таких вот туманных, мистических книгах.

У нас было много друзей-евреев, прежде всего у Дани. Он относился к евреям с какой-то особенной нежностью. И они тянулись к нему.

Шварцы нас приглашали очень часто. Они, видно, понимали, что мы голодные, и старались нас накормить и как-то согреть. И были очень довольны, что мы с удовольствием едим у них. Я чувствовала, а не то чтобы видела и они стремились это показать, – что они всегда хотели нам помочь. Всегда.

У нас Шварцы были один или два раза, не больше. Все-таки у них была совсем другая жизнь, чем у нас, хорошая благоустроенная квартира. А у нас что? У нас была богема. Дырка была там, где я спала. И в ногах у меня – собачка. По правде сказать, некуда было даже посадить людей.

И я и Даня испытывали к ним большую благодарность. Недавно мне напомнили шуточные стихи Дани, которые он посвящал Наташе и Антону Шварцам. В день рождения Наталии Борисовны он сочинил такой экспромт:

Шли мы в гости боком боком,

Подошли и видим дом.

Посмотрели оком оком

Да конечно это дом.

Посмотрели оком оком

Дом как дом! Ну просто дом!

Подошли мы к дому боком

Снова смотрим. Видим дом.

Обошли мы дом вокруг.

Увидали двери вдруг.

Подошли мы к двери боком

Постучали тук тук тук.

Дверь открыла нам хозяйка

И сказала: «Мне сегодня

Ровно двадцать пять лет исполнилось!»

Мы сначала помолчали

А потом пошли к столу:

Ели много, ели долго

Воздавая кушаньям

Эх! от всей души хвалу

И всё время поздравляли хозяйку.

Случалось, что Шварцы выручали нас и деньгами. И однажды Даня, возвращая долг, сопроводил его экспромтом:

Возвращаю сто рублей

И благодарю

И желаньем видеть ВАС

Очень раскалён.

Хаармс Вторник 13 августа 1940. С.-П.-Б.

Как-то раз я пришла домой, а дома не было хлеба.

Даня говорит:

– Я пойду за хлебом.

Он ушел, и нет его час, другой, третий… Я начала волноваться. Что с ним случилось? Потом стала звонить по знакомым.

Я предполагала, куда он зашел. Звоню туда – никто не берет трубку. Через некоторое время позвонила еще раз. Мне ответили, что он пошел за хлебом.

Я подождала сколько-то и позвонила опять. Даня взял трубку и устроил мне небольшой скандальчик. Он был страшно зол. Кричал, что я не имею права его проверять, следить за каждым его шагом. И бросил трубку: ту-ту-ту…

Я уже жила в напряжении. Мне надо было сдавать экзамены за курсы французского, и я никак не могла сосредоточиться.

Я устала от его измен и решила покончить с собой. Как Анна Каренина. (Не знаю, стоит ли об этом писать? Это очень грустно.)

Я поехала в Царское Село, села на платформе на скамеечку и стала ждать поезда.

Прошел один поезд. Я подумала, что нет, брошусь под следующий.

Прошел второй поезд, а я все сидела и смотрела на удаляющиеся вагоны. И думала: «Брошусь под следующий поезд».

Я сидела, сжавшись, на скамейке и ждала следующего поезда. Прошел четвертый, пятый… Я смотрела на проходящие поезда, и у меня не было ни сил, ни духу осуществить задуманное.

Пока я решалась, совсем стемнело. Я подумала: ну что хорошего будет, если я брошусь под поезд? – все равно это ничего не изменит, а я еще чего доброго останусь калекой.

Я встала и поехала в город. Когда я вернулась, была уже ночь.

Дане я ничего не сказала. А он оставался такой же, как был. Но во мне что-то в отношении к нему надломилось. Не стало нежности, что ли.

Уйти от него я не могла, потому что если бы я ушла, я бы очутилась на панели. Уйти мне было некуда.

Но это было началом конца.

Грубым Даня никогда не был, но раздраженным бывал.

Итак, я ему ничего не сказала. Но с моей учительницей французского я, кажется, поделилась. У нее что-то похожее было с мужем, и она мне сочувствовала.

Я была в таком состоянии, что никаких экзаменов бы не выдержала, провалилась.

Варвара Сергеевна поняла, какая у меня обстановка дома, и сказала: «Я вам не дам погибнуть…» Она позвала меня пожить у себя. «Марина, у меня для вас есть свободная комната».

Когда я приняла решение и спросила ее, можно ли мне на две недели, пока будут экзамены, жить у нее, она:

– Да, да, никаких разговоров, – приезжайте!

К Дане я охладела и спокойно сказала ему, что поеду к моей учительнице, чтобы подготовиться к экзаменам. И переехала к Варваре Сергеевне.

Прожила я у нее неделю или две и успокоилась. Во мне вновь вспыхнула любовь и нежность к Дане.

А в Царское Село я ездить перестала. Я дала там несколько уроков французского в школе, и всё.

Даня мне сказал, чтобы я больше туда не ездила, потому что пригородные электрички хотя и ходили, но в них не было света. А возвращаться приходилось иногда поздно вечером.

Я поняла, что все равно это будет продолжаться. Понимала, что он меня любит. Да, он меня любил, безусловно любил.

Как я уже говорила, он был очень религиозен. Не помню, была ли я с ним когда-нибудь в церкви. Но у нас, конечно, были в доме иконы.

Он искал, всегда искал Того, Кто помог бы ему не страдать и встать на ноги. Он всё время страдал, всё время. То ' он нашел девушку или женщину, в которую влюбился, и жаждал взаимности, то ' еще чего-то хотел, чего-то добивался и нуждался в помощи. Но он был постоянно измученный от этих своих страданий.

За моей спиной все его друзья надо мной смеялись, я думаю. Они считали, что я глупа и поэтому продолжаю с ним жить, не ухожу от него. Они-то всё знали, конечно.

Несмотря ни на что, Даня, я думаю, никогда не сомневался в моей верности. Он знал, что я была ему предана с первого дня нашей встречи.

И теперь, когда я читаю одно его стихотворение, мне посвященное, я убеждаюсь в том, что я права в этом своем чувстве.

Если встретится мерзавка

На пути моем – убью!

Только рыбка, только травка

Та которую люблю.

Только ты моя Фефюлька

Друг мой верный, всё поймёшь.

Как бумажка, как свистулька

От меня не отойдешь.

Я душой хотя и кроток

Но за сто прекрасных дам

И за тысячу красоток

Я Фефюльку не отдам.

Мы жили только на те деньги, на те гонорары, которые получал Даня. Когда он зарабатывал, когда ему платили, тогда мы и ели. Мы всегда жили впроголодь.

Но часто бывало, что нечего было есть, совсем нечего. Один раз я не ела три дня и уже не могла встать.

Я лежала на тахте у двери и услышала, как Даня вошел в комнату. И говорит:

– Вот тебе кусочек сахара. Тебе очень плохо…

Я начала сосать этот сахар и была уже такая слабая, что могла ему только сказать:

– Мне немножечко лучше.

Я была совершенно мертвая, без сил.

Я слышала мнение, – мол, то, что Даня писал для детей, это была у него халтура. Мол, он писал только ради денег.

Конечно, он хотел бы печатать то, что писал для взрослых, что он так любил. Но я не думаю, что для детей он писал халтуру. Я во всяком случае никогда этого от него не слышала. По-моему, он относился к занятию детской литературой серьезно. Ходил в «Еж» и «Чиж», к Маршаку… И я не видела, чтобы он стеснялся, что он детский писатель.

И потом, я очень сомневаюсь, что если бы он писал для детей плёво, кто-нибудь из них так бы любил его стихи и Сказки и дети читали бы их с удовольствием. Сомневаюсь. Если бы ему самому не нравилось писать для детей, он бы не мог произвести вещи, которые так нравятся детям.

Стихи для детей давались ему скорее трудно, чем легко. Так я помню. Но всё это уже очень далеко от меня.

Иногда мне казалось, что он меня любит. А много времени я сомневалась в том, что это так. Правда, сомнения эти возникли у меня не в начале, когда мы поженились, а уже потом. Года через два или три.

Потом я устала от всего этого, от его измен. И со временем мне стало как-то всё безразлично.

Почему же мы не развелись? Мне некуда было уйти, и он это тоже понимал.

К тому же всё, что происходило вокруг, было так ужасно. У нас в доме уже был голод, отчаянный, мы неизвестно чем держались.

Но бывали такие страшнее моменты, когда все взаимные обиды забывались, отступали, – это когда что-то угрожало нам, ему и мне. Тогда всё остальное, что было между нами, становилось как бы несущественным.

У нас с Даней были уже отношения скорее дружеские. Мы не могли расстаться, потому что деваться мне было некуда, и я, по правде говоря, смотрела уже на всё иначе.

И как-то он мне говорит:

– Я должен что-то сказать тебе… Только дай мне слово, что ты никогда Ольге не скажешь, что ты знала об этом. Ей будет очень больно…

Я говорю:

– Нет, конечно, не скажу.

– У меня был роман с Ольгой. Я всё это время жил с ней.

Этого я, признаться, никак не ожидала.

– Ради Бога, никогда не проговорись ей! Она очень несчастная… И она никогда мне не простит, если узнает, что я тебе сказал.

Вот как! «Ей будет очень больно». А мне? Впрочем, мне было уже все равно, поскольку всё шло к концу.

Я сейчас читаю в дневнике Дани, это тридцать восьмой год: «Марина лежит в жутком настроении. Я очень люблю её, но как ужасно быть женатым».

О да!

Уже прошло четыре или пять лет, наш брак не был уже такой крепкий, как в начале. И последнее время я сказала себе, что нам можно расстаться.

У Дани есть стихотворение, он его называет «Заумной песенькой», которую я, призна ' юсь, совершенно не помнила. У меня даже такое впечатление, что он мне никогда его не читал.

Милая Фефюлинька

И Филосо ' ф!

Где твоя тетюлинька

И твой келасо ' ф?

Ваши грудки-пу ' почки,

Ваши кулачки.

Ваши ручки-хру ' почки,

Пальчики сучки!

Ты моя Фефюлинька,

Куколка-дружок!

Ты моя тетюлинька,

Ягодка-кружок.

Как будто очень нежное. Но вообще я никогда не могла понять, любил он меня или нет, потому что многие вещи – в частности эти стихи – доказывали, что он меня действительно любил, и вместе с тем – никуда от этого не уйти – он столько раз изменял мне, что я не поручусь за его чувство.

Нет, я не могла бы прожить с ним всю свою жизнь.

Я в конце концов устала от всех этих непонятных мне штук. От всех его бесконечных увлечений, романов, когда он сходился буквально со всеми женщинами, которых знал. Это было, я думаю, даже как-то бессмысленно, ненормально.

А с меня довольно было уже пяти или шести его романов, чтобы я стала отдаляться от него.

Он был не просто верующий, а очень верующий, и ни на какую жестокость, ни на какой жестокий поступок не был способен.

У нас уже были такие отношения, что когда я, например, возвращалась с работы, я не сразу входила, – я приходила и стучалась в дверь. Я просто знала, что у него там кто-то есть, и чтобы не устраивать скандал, раньше чем войти стучала.

Он отвечал:

– Подожди минут десять…

Или:

– Приди минут через пятнадцать.

Я говорила:

– Хорошо, я пойду что-нибудь куплю…

У меня уже не было ни сильного чувства, ни даже жалости к себе.

Все же мы не расстались, потому что, я думаю, он был удивлен моей чистотой. Все его увлечения меня как-то не пачкали.

При этом я не могу сказать, что я была совсем не ревнива. Скорее – ревновала. И за мной тогда уже бегал какой-то мальчишка, который имел отношение к симфоническим концертам, – не помню, какой. Но мы продолжали жить вместе.

Даня научил меня курить трубку. Я до брака курила, но только папиросы. А он подарил мне такую маленькую полированную трубочку, женскую, и научил, как ее раскуривать. Эта Данина трубочка у меня до сих пор есть.

У него самого было множество трубок. Самых разных. Он покупал табак, набивал трубку и очень много курил. Курил и во время работы, когда писал.

Он предчувствовал, что надо бежать. Он хотел, чтобы мы совсем пропали, вместе ушли пешком, в лес и там бы жили.

Взяли бы с собой только Библию и русские сказки.

Днем передвигались бы так, чтобы нас не видели. А когда стемнеет, заходили бы в избы и просили, чтобы нам дали поесть, если у хозяев что-то найдется. А в благодарность за еду и приют он будет рассказывать сказки.

В нем жило это чувство, это желание, высказанное в стихотворении «Из дома вышел человек». Оно было у него как бы внутри, в душе. «Вошел он в темный лес, и с той поры, и с той поры, и с той поры исчез…»

Ему было страшно.

Но я как-то плохо отнеслась к этой идее. И по молодости меня это не привлекало.

Я говорю:

– Во-первых, мне нечего надеть. Валенки уже старые, а другие не достанешь…

И у меня уже не было сил бежать. И я сказала ему, что я не могу, потому что у меня нету сил. В общем, я была против этого.

– Ты уходи, – сказала я, – а я останусь.

– Нет, – сказал он, – я без тебя никуда не уйду. Тогда останемся здесь. Так мы остались.

Я очень испугалась, когда он мне сказал, что он пойдет в сумасшедший дом.

Это было в начале войны. Его могли мобилизовать. Но он вышел оттуда в очень хорошем настроении, как будто ничего и не было.

Очень трудно объяснить людям, как он, например, притворялся, когда он лег в клинику, чтобы его признали негодным к военной службе. Он боялся только одной вещи: что его заберут в армию. Панически боялся. Он и представить себе не мог, как он возьмет в руки ружье и пойдет убивать.

Ему надо было идти на фронт. Молодой еще и, так сказать, военнообязанный.

Он мне сказал:

– Я совершенно здоров, и ничего со мной нет. Но я никогдана эту войну не пойду.

Он ужасно боялся войны.

Даню вызвали в военкомат, и он должен был пройти медицинскую комиссию.

Мы пошли вдвоем.

Женщина-врач осматривала его весьма тщательно, сверху донизу. Даня говорил с ней очень почтительно, чрезвычайно серьезно.

Она смотрела его и приговаривала:

– Вот – молодой человек еще, защитник родины, будете хорошим бойцом…

Он кивал:

– Да, да, конечно, совершенно верно.

Но что-то в его поведении ее все же насторожило, и она послала его в психиатрическую больницу на обследование. В такой легкий сумасшедший дом.

Даня попал в палату на двоих. В палате было две койки и письменный стол. На второй койке – действительно сумасшедший.

Цель этого обследования была в том, чтобы доказать, что если раньше и были у него какие-то психические нарушения, то теперь всё уже прошло, он здоров, годен к воинской службе и может идти защищать родину.

Перед тем как лечь в больницу он сказал мне: «Всё, что ты увидишь, это только между нами. Никому – ни Ольге, ни друзьям ни слова!.. И ничему не удивляйся…»

Один раз его разрешалось там навестить. Давалось короткое свидание, – может быть, минут пятнадцать или чуть больше. Я была уже очень напряжена, вся на нервах. Мы говорили вслух – одно, а глазами – другое.

Ему еще оставалось дней пять до выписки.

Я помню, пришла его забирать из этой больницы. А перед выпиской ему надо было обойти несколько врачей, чтобы получить их заключение, что он совершенно здоров.

Он входил в кабинет к врачу, а я ждала его за дверью.

И вот он обходит кабинеты, один, другой, третий, врачи подтверждают, что всё у него в порядке. И остается последний врач, женщина-психиатр, которая его раньше наблюдала.

Дверь кабинета не закрыта плотно, и я слышу весь их разговор.

«Как вы себя чувствуете?» – «Прекрасно, прекрасно». – «Ну, всё в порядке».

Она уже что-то пишет в историю болезни.

Иногда, правда, я слышу, как он откашливается: «Гм, гм… гм, гм…» Врач спрашивает: «Что, вам нехорошо?» – «Нет, нет. Прекрасно, прекрасно!..»

Она сама распахнула перед ним дверь, он вышел из кабинета и, когда мы встретились глазами, дал мне понять, что он и у этого врача проходит.

Она стояла в дверях и провожала его:

– Я очень рада, товарищ, что вы здоровы и что все теперь у вас хорошо. Даня отвечал ей:

– Это очень мило с вашей стороны, большое спасибо. Я тоже совершенно уверен, что всё в порядке.

И пошел по коридору.

Тут вдруг он как-то споткнулся, поднял правую ногу, согнутую в колене, мотнул головой: «Э-э, гм, гм!..»

– Товарищ, товарищ! Погодите, – сказала женщина. – Вам плохо?

Он посмотрел на нее и улыбнулся:

– Нет, нет, ничего.

Она уже с испугом:

– Пожалуйста, вернитесь. Я хочу себя проверить, не ошиблась ли я. Почему вы так дернулись?

– Видите ли, – сказал Даня, – там эта белая птичка, она, бывает, – бывает! – что вспархивает – пр-р-р! – и улетает. Но это ничего, ничего…

– Откуда же там эта птичка? и почему она вдруг улетела?

– Просто, – сказал Даня, – пришло время ей лететь – и она вспорхнула, – при этом лицо у него было сияющее.

Женщина вернулась в свой кабинет и подписала ему освобождение. Когда мы вышли на улицу, меня всю трясло и прошибал пот.

Но конечно – конечно! – когда были такие моменты страшные, что извне что-то угрожало – ему, мне, – тогда всё остальное забывалось, отступало и мы были с ним нераздельны, защищались вместе.

Когда начался весь этот ужас, мы, так сказать, стерли всё, что было между нами, и я только хотела помочь ему. И он – мне.

Я что-то помню, что раз-другой бдительные мальчишки принимали его за шпиона и приводили в милицию. Или просто показывали на него милиционеру. Его забирали, но потом отпускали. Он же всегда носил с собой книжку члена Союза писателей, и всё тогда оканчивалось благополучно.

В июле или в начале августа сорок первого всех женщин забирали на трудработы, рыть окопы. Я тоже получила повестку. Даня сказал:

– Нет, ты не пойдешь. С твоими силенками – только окопы рыть!

Я говорю:

– Я не могу не пойти, – меня вытащат из дому. Все равно меня заставят идти.

Он сказал:

– Подожди, – я тебе скажу что-то такое, что тебя рыть окопы не возьмут.

Я говорю:

– Все-таки я в это мало верю. Всех берут – а меня не возьмут! – что ты такое говоришь?

– Да, так будет. Я скажу тебе такое слово, которое… Но сейчас я не могу тебе его сказать. Я раньше поеду на могилу папы, а потом тебе скажу.

Он поехал на трамвае на кладбище и провел на могиле отца несколько часов. И видно было, что он там плакал.

Вернулся страшно возбужденный, нервный и сказал:

– Нет, я пока еще не могу, не могу сказать. Не выходит. Я потом скажу тебе…

Прошло несколько дней, и он снова поехал на кладбище. Он не раз еще ездил на могилу отца, молился там и, возвращаясь домой, повторял мне:

– Подожди еще, я тебе скажу, только не сразу. Это спасет тебе жизнь.

Наконец однажды он вернулся с кладбища и сказал:

– Я очень много плакал. Просил у папы помощи. И я скажу тебе. Только ты не должна говорить об этом никому на свете. Поклянись.

Я сказала:

– Клянусь.

– Для тебя, – он сказал, – эти слова не имеют никакого смысла. Но ты их запомни. Завтра ты пойдешь туда, где назначают рыть окопы. Иди спокойно. Я тебе скажу эти два слова, они идут от папы, и он произнес эти два слова: «красный платок».

Я повторила про себя: «красный платок».

– И я пойду с тобой, – сказал он.

– Зачем же тебе идти?

– Нет, я пойду.

На следующий день мы пошли вместе на этот сбор, куда надо было явиться по повестке.

Что там было! Толпы, сотни, тысячи женщин, многие с детьми на руках. Буквально толпы – не протолкнуться! Все они получили повестки явиться на трудовой фронт.

Это было у Смольного, где раньше помещался Институт благородных девиц.

Даня сел неподалеку на скамейку, набил трубку, закурил, мы поцеловались, и он сказал мне:

– Иди с Богом и повторяй то, что я тебе сказал.

Я ему абсолютно поверила, потому что знала: так и будет.

И я пошла. Помню, надо было подниматься в гору, – там была такая насыпь, то ли из камня, то ли из земли. Как гора. На вершине этой горы стоял стол, за ним двое, вас записывали, вы должны были получить повестку и расписаться, что вы знаете, когда и куда явиться на трудработы.

Было уже часов двенадцать, полдень, а может, больше, – не хочу врать. Я шла в этой толпе, шла совершенно спокойно: «Извините… Извините… Извините…» И была сосредоточена только на этих двух словах, которые повторяла про себя.

Не понимаю, каким образом мне удалось взойти на эту гору и пробиться к столу. Все пихались, толкались, ругались. Жуткое что творилось! А я шла и шла.

Дохожу – а там рев, крики: «Помогите, у меня грудной ребенок, я не могу!..», «Мне не с кем оставить детей…»

А эти двое, что выдавали повестки, кричали:

– Да замолчите вы все! Невозможно работать!..

Я подошла к столу в тот момент, когда они кричали:

– Всё! всё! Кончено! Кончено! Никаких разговоров!

Я говорю:

– У меня больной муж, я должна находиться дома… Один другому:

– Дай мне карандаш. У нее больной муж.

А ко всем:

– Всё, всё! Говорю вам: кончено!.. – И мне: – Вот вам, – вам не надо являться, – и подписал мне освобождение.

Я даже не удивилась. Так спокойно это было сказано. А вокруг неслись мольбы:

– У меня ребенок! Ради Бога!

А эти двое:

– Никакого бога! Все, все расходитесь! Разговор окончен! Никаких освобождений!

И я пошла обратно, стала спускаться.

Подошла к Дане, он сидел на той же скамейке и курил свою трубку.

Взглянул на меня: ну что, я был прав?

Я говорю:

– Я получила освобождение. Это было последнее… – и разревелась.

Я больше не могла. И потом, мне было стыдно, что мне дали освобождение, а другим, у которых дети на руках, нет.

Даня:

– Ага, вот видишь! Теперь будешь верить?

– Буду.

– Ну слава Богу, что тебя освободили.

Весь день я смотрела на него и не знала, что сказать.

Он заметил мой взгляд и сказал:

– Не смотри так: чудес много на земле.

Мы вернулись домой. И к нам пришла Ольга. Она уже работала в школе, преподавала английский. Даня был в душе очень добрый. Он сказал мне:

– Пригласи Ольгу, чтобы она пришла к нам поесть.

Кажется, у нас был суп.

И Ольга пришла. Она не знала, что мне уже известно об их отношениях. Но я ей, конечно, ничего не сказала и даже не подала виду, что всё знаю.

О настроениях тех дней мне напомнило мое сохранившееся письмо к Наташе Шварц. Она была уже в эвакуации в Молотове (Перми), и я ей писала. Конечно, я не забывала о военной цензуре и прибегала кое-где к иносказаниям.

«22/VIII

Дорогая Наталия Борисовна,

Вы совершенно справедливо меня ругаете, что я не ответила на обе Ваши открытки, но были обстоятельства, которые помешали мне это сделать.

Я около 2х недель работала на трудработах, но в городе. Уставала отчаянно. У нас все так же, как и при Вас, с той только разницей, что почти все, знакомые разъехались, а Даня получил II группу инвалидности. Живем почти впроголодь; меня обещали устроить на завод, но боюсь, что это не удастся.

Девятнадцатого числа из Л-да уехал к Вам в Пермь Мариинский театр. Как видите, все стекается в Ваши далекие края. С театром выехал Всеволод Горский и возможно Вы с ним там встретитесь. Предупреждаю Вас, что накануне отъезда он сделал очень мелкую подлость, которая охарактеризовала (его) с самой нехорошей стороны, поэтому будьте с ним осторожнее, если увидитесь. Милая, дорогая моя Наталия Борисовна, если бы Вы чувствовали, как здесь тоскливо стало жить после разъезда всех близких.

Вчера уехала Данина сестра, и в квартире пусто и тихо, кроме старухи, кот(орая) наперекор всем продолжает жить.

У меня лично неважно на душе, но все это не напишешь, страшно не хватает Вас. Очень нравится мне Нина Ник(олаевна) [11]11

Жена ленинградского писателя Григория Эммануиловича Сорокина (1898–1954), репрессированного после войны и умершего в лагере.

[Закрыть], и я часто у нее бываю, вспоминаем Вас.Видела 2 раза Мme [12]12

(Mme —) Шутливое прозвище общего знакомого – Федора Давидовича Полякова, адвоката. Умер в блокаду.

[Закрыть], она выглядит не очень хорошо, думаю, что тоже покинет милый Ленинград. Даня просит поцеловать Вас обоих, я крепко, крепко целую Вас, и передайте больш(ой) привет Антону Ис(ааковичу).Ваша Марина».

Как потом оказалось, я написала это письмо буквально накануне рокового дня.

Даня, наверное, жил в предчувствии, что за ним могут придти. Ждал ареста. У меня, должна сознаться, этого предчувствия не было.

В один из дней Даня был особенно нервный.

Это была суббота. Часов в десять или одиннадцать утра раздался звонок в квартиру. Мы вздрогнули, потому что мы знали, что это ГПУ, и заранее предчувствовали, что сейчас произойдет что-то ужасное.

И Даня сказал мне:

– Я знаю, что это за мной…

Я говорю:

– Господи! Почему ты так решил?

Он сказал:

– Я знаю.

Мы были в этой нашей комнатушке как в тюрьме, ничего не могли сделать.

Я пошла открывать дверь.

На лестнице стояли три маленьких странных типа.

Они искали его.

Я сказала, кажется:

– Он пошел за хлебом.

Они сказали:

– Хорошо. Мы его подождем.

Я вернулась в комнату, говорю:

– Я не знаю, что делать…

Мы выглянули в окно. Внизу стоял автомобиль. И у нас не было сомнений, что это за ним.

Пришлось открыть дверь. Они сейчас же грубо, страшно грубо ворвались и схватили его. И стали уводить.

Я говорю:

– Берите меня, меня! Меня тоже берите.

Они сказали:

– Ну пусть, пусть она идет.

Он дрожал. Это было совершенно ужасно.

Под конвоем мы спустились по лестнице.

Они пихнули его в машину. Потом затолкнули меня.

Мы оба тряслись. Это был кошмар.

Мы доехали до Большого Дома. Они оставили автомобиль не у самого подъезда, а поодаль от него, чтобы люди не видели, что его ведут. И надо было пройти еще сколько-то шагов. Они крепко-крепко держали Даню, но в то же время делали вид, что он идет сам.

Мы вошли в какую-то приемную. Тут двое его рванули, и я осталась одна.

Мы только успели посмотреть друг на друга.

Больше я его никогда не видела.

И тогда они повернулись и пихнули меня:

– Иди вперед.

И потащили меня на улицу, но так, чтобы не видно было, как они меня ведут. Я шла немножко впереди; а они сзади.

И повернули туда, где стоял этот поганый автомобиль.

Они втолкнули меня в машину, двое сели от меня по бокам – наверное, чтобы я не сбежала, – и повезли меня в нашу квартиру.

И тут начался обыск. Ужас что такое было! Всё падало, билось. Они всё швыряли, рвали, выкидывали. Разрывали подушки. Всюду лезли, что-то искали, хватали бумаги – всё, что попадало под руку. Вели себя отвратительно.

Я сидела не шелохнувшись. Что я могла сделать?!

Под конец они сели писать протокол.

Не понимаю, как, но он у меня сохранился. Это единственный документ, который я вывезла.

{Протокол обыска}

Гор. Ленинград,23 ''августамесяца 194 1г.

УНКВД. л.о. Янюк и Безпашнин

название органа НКГБ и фамилия сотрудника

На основании ордера за No. 550от, 23 ''августамесяца 194 1г. в присутствии домоработника Кильдеева Ибрагима

фамилия, имя и отчество понятых лиц

Шакиржановича и жены арестованного Малич Марины Владимировны

Руководствуясь ст. ст. 175–185 УПК произвел обыск у Ювачева-Хармса Даниила Ивановича

в доме No. 11кв. No. 8по улице Маяковского

Согласно ордера задержан

фамилия, имя и отчество —

Изъято при обыске следующее:

1) Писем в разорванных конвертах 22 шт.

2) Записных книжек с разными записями 5 штук

3) Религиозных разных книг 4 штук.

4) одна книга на иностранном языке [13]13

На немецком. (Прим. М. Дурново.)

[Закрыть]5) разная переписка на 3х листах.

6) одна фотокарточка

Тип им Урицкого Зак 943-с

На обратной стороне:

Обыск производился с 13:00час. до 14:45час. При обыске заявлены жалобы:

1) на неправильности, допущенные при обыске и заключающиеся, по мнению жалобщика, в следующем Не поступило.

2) На исчезновение предметов, не занесенных в протокол, а именно: Не поступило.

При обыске опечатано

печатью No.

Подпись лица, у которого производился обыск: Малич (Малич)

Понятые домоработник Кильдеев (Кильдеев)

Производивший обыск сотрудник НКГБ Янюк (Янюк)

Беспа (Безпашнин)

Все претензии и поступившие заявления внесены в протокол

За всеми справками, указывая No. ордера, день его выдачи, когда был произведен обыск, обращаться в Комендатуру УНКГБ ЛО по проспекту Володарского д. No. 6, Справочное бюро.

Копию протокола обыска получил: Малич (Малич),23 ''августа194 1года

Они ушли и оставили меня одну.

Я сидела, не в силах пошевелиться. Всё было кончено.

Через некоторое время был звонок по телефону. Звонил кто-то из друзей.

Видимо, все интуитивно ожидали, что что-то случится.

Меня спросили о Дане.

Я сказала:

– Да, – очень коротко.

Кто-то принес мне поесть. Я говорила только:

– Не надо, не надо, не надо, не надо…

Я никуда не ходила. Ничего есть не могла. Да и еды уже никакой не было. С каждым днем было все хуже и хуже.

Уже давно, много лет назад, я прочла воспоминания Л. Пантелеева «Из ленинградских записей» и выписала следующее:

«А вот улица Маяковского. Здесь в доме No. 11 жил Даниил Иванович Хармс… Еще в августе, кажется, 1941 года пришел к нему дворник, попросил выйти за чем-то во двор. А там уже стоял, черный ворон ' '. Взяли его полуодетого, в одних тапочках на босу ногу…»

Был ли Даня «в одних тапочках на босу ногу» в этот момент, я уже не помню. Может быть, и так, потому что месяц был летний. Дворник действительно присутствовал «в понятых». Но он не просил его «выйти за чем-то во двор». Это был с первой минуты явный арест, и никаких сомнений, зачем они пришли, ни у меня, ни у Дани не было.

Я не знала, что делать, куда бежать.

Уже не было в живых отца Дани, старика Ювачёва, и некому было хлопотать за него.

Я была совершенно беспомощна, одна.

То, что произошло с Даней, было даже страшно сообщать кому-нибудь. Я могла говорить об аресте Дани только намеками. Особенно в письмах.

Наташа Шварц прекрасно знала, что случилось с Николаем Макаровичем Олейниковым несколько лет назад, в 37 году, когда его арестовали [14]14

Николай Макарович Олейников (1898–1937), поэт и детский писатель. Арестован в июле и расстрелян в ноябре 1937 года.

[Закрыть]. И я ей писала через неделю после ареста Дани:

«1/IХ

Дорогая Наталия Борисовна,

Двадцать третьего августа Даня уехал к Никол(аю) Макаровичу, я осталась одна, без работы, без денег, с бабушкой на руках. Что будет со мной, я не знаю, но знаю только то, что жизнь для меня кончена с его отъездом.

Дорогая моя, если бы у меня осталась хотя бы надежда, но она исчезает с каждым днем.

Я даже ничего больше не могу Вам писать, если получите эту открытку, ответьте, все-таки как-то теплее, когда знаешь, что есть друзья. Я никогда не ожидала, что он может бросить меня именно теперь. Целую Вас крепко

Ваша Марина».

Когда оцепененье прошло, я бросилась искать его по тюрьмам. Я искала его повсюду и никак не могла узнать, в какой тюрьме его держат.

Наконец кто-то сказал мне, где он находится и в какой день можно передать ему передачу.

Я пошла туда.

Надо было по льду переходить Неву.

На Неве лежал снег. Выше моего роста. И в нем был протоптан узкий проход, так что двое едва-едва могли протиснуться плечом к плечу.