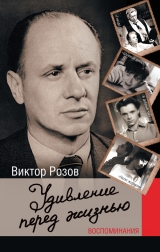

Текст книги "Удивление перед жизнью. Воспоминания"

Автор книги: Виктор Розов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]

Не знаю, что чувствовал тогда мой сын. Может быть, думал о том, какой чудак его отец; может, просто любопытствовал в неведомом ему городишке, может быть… Может быть, когда-нибудь сам напишет об этой поездке в мое прошлое, потому что как ни кинь, но оно тоже навеки будет частью его жизни.

Побродив по городу, мы стали кумекать: а как добраться до родных мест Александра, до села Одоевского? Полил дождь, и разразилась обещанная гроза. Прыгая через лужи, мы дошли до горсовета в поисках помощи.

Один-единственный человек сидит за столом. Все на сельскохозяйственных работах. Транспорта нет, автобус не идет, почту не доставляют. Даже грузовики с опоясанными цепями колесами не проходят. Дороги размыты вдребезги. Стихия бушует несколько дней. Вызывают ребят-вертолетчиков.

– Свезете в Одоевское?

– Да как сказать… оно конечно, попробовать можно. Только бы не вышло как в тот раз…

– Ну уж как в тот раз… скажешь… Это не надо.

– Так не от нас зависит. Ну, коли настаиваете, мы можем. Авось и не как в тот раз получится.

Мы сидели притихшие, так как догадывались, что было «в тот раз». Однако, подумав, начальник сказал ребятам:

– Нет, не надо все-таки рисковать.

Ребята-вертолетчики за ненадобностью ушли.

– Ничем не могу помочь, товарищи. И рад бы, а видите, что за окном творится.

Да, за окном творилось небольшое светопреставление.

Мы уныло вышли и стали на крыльце под навесом, где уже укрылись и храбрые вертолетчики.

– А нельзя ли проехать по реке? – спросил Александр.

– Можно. Но и речного транспорта нет. Никакого. Все в разгоне.

– А вы вот что сделайте, – сказал другой. – Вон в том доме живет учитель географии, у него моторка. Может, он свезет. Бензин оплатите.

Идея! Едва гроза сделала передышку, Александр храбро двинулся к учителю. Мы с сыном замерли в ожидании. И не чудо ли! Буквально через пятнадцать минут брат возвращается, и за ним в брезентовом плаще с канистрой в руке идет сам учитель географии.

…Скользя по глиняному обрыву с кручи, трое пытаются спуститься к реке. Я не могу: моя негнущаяся нога такое препятствие преодолеть не в силах. Снова льет дождь, блещут молнии, орет гром. И мы, перекрикивая его, сговариваемся: лодка идет вон туда, к понтонному мосту, там берег не так крут. Я поспешаю к мосту, спускаюсь к реке, подсаживаюсь в моторку. И вот мы мчим по реке. Завернувшись во все, что было в лодке у учителя не мокрым, главным образом в большой кусок брезента, стремительно мчим по воде и сквозь льющуюся воду к заветной цели.

От Ветлуги до Одоевского по реке километров восемьдесят. Природа свирепствовала. Где-то на полпути гроза надвигалась такой непроглядной тьмой, будто небо заворачивали в ту черную бумагу, в которую запечатывают фотопленку. Совершенно непроглядная тьма. Только пронзительно слепящие молнии. Невозможно! Увидя какое-то сооружение, причаливаем к берегу. Скрываемся в нем. Это клетушка из бревен. В клетушке дети, тоже спрятавшиеся от грозы. Идет покос. Это дети косцов. Косцы спрятались, видимо, в другом месте. Белоголовые мальчуганы, стриженные под скобку, и такие же, почти альбиносы, девочки. Совсем некрасовские дети.

Стоим и пережидаем. Сын мой молчит, глаза расширены. Смотрит на скошенные ряды трав, на детишек, на нас, сумасшедших.

Непроглядная тьма просветлела. Едем дальше. Причалили у Одоевского. Берег тоже крутой, тоже глина. Лезем вверх на четвереньках. Я ползу почти как на войне, по-пластунски. Сын, слышу, глухо ворчит и клянет весь белый свет. Неженка, думаю я, видишь ли, глина его разозлила. Но ведь это же так интересно – под грозой, в ливень карабкаться в гору на четвереньках! Над головами опять собирается ад. Скорей, скорей где-нибудь укрыться… Счастье! Оно всегда рядом. Написано: «Чайная».

Ныряем в дверь. Ой как тут хорошо! Чистые, почти белые бревенчатые стены. Сухо, тепло. Столики, скатерки. Народу – никого. Один мужичок сидит за столиком в углу, худой, с заветренным темным лицом. Не поймешь, сколько ему лет. Может, тридцать, а может, и под восемьдесят. И одет как в давние некрасовские годы. Сидит. Не ест, не пьет. Видать, тоже пережидает грозу.

Устраиваемся за столиком. Подходит молодая радушная хозяйка. Она вся дышит здоровьем и довольством. Кроме того, может быть, рада, что она тут, в теплой сытости, а не на покосе, не на уборке под дождем, ветром. Возможно, она так и не думает, но тело ее чувствует это само собой и блаженствует.

– Что кушать будете?

Собственно, вопрос лишний. Есть то, что есть, и ничего другого.

– А водочки?

– Нет, спасибо, не надо.

– Как же вы без водочки кушать будете?

– Авось пройдет.

– Не пройдет. Ну хоть поллитровочку.

«Хоть»! К ее огорчению, отказываемся твердо.

Ливень, гром и молния резвятся вовсю. Природе тоже хочется выражать себя не только ясным солнышком и ласковым теплом. У нее тоже свои эмоции. Правда, по какому поводу, знать нам не дано. Но нам хорошо в этом уютном укрытии.

– Скажите, – спрашивает брат хозяйку, – тут невдалеке больница была, она сохранилась?

– А как же, что ей сделается! Была, тут и находится. У вас кто больной?

– Да нет… Эту больницу мой отец строил.

И происходит следующее чудо. Невидимый мужичок из своего уголка внятно произносит:

– А вы Александр Александрович Розов будете?

Громыхал ли гром, была ли молния, мы уже этого не видели и не слыхали. Фраза была ошеломительной.

– Да, – ответил оторопевший Александр.

– А ты чего со своими разговорами лезешь? Кушать людям мешаешь, – почему-то сердито фыркнула хозяйка. – Иди-ка отсюда.

Мужичок, поворчав, взял лежащий у его ног мешок, на дне которого было что-то гремящее, и вышел за дверь. Мы не остановили его, не попеняли хозяйке за то, что она его прогнала. Мы все еще не могли опомниться от его вопроса. Ну откуда, откуда он мог знать и доктора Розова, и его сына? Никто из нашего семейства здесь не бывал почти полвека. Мы, удивленные, примолкшие, продолжали обед.

Очередная гроза отгремела, появился просвет в тучах. Поблагодарив хозяйку за угощение, мы вышли. В сенях сидел изгнанный из чайной мужчина.

– Скажите, – спросил его Александр, – откуда вы меня знаете?

– А как же! Я с вашим братом Юрием Александровичем в одном классе в нашей школе учился. И Галину Николаевну, маму вашу, помню, хорошая была женщина. Как поранишь ногу там или руку, йодом смазывала. И сестру Татьяну Александровну. Ужасная была девица…

– Почему ужасная? – вздрогнул я.

– А как же! Она за нами наблюдала. Если уроки не выучишь, уж так ругать начнет! Житья от нее не было… А с братом вашим, – продолжал мужичок, – сколько рыбы мы переловили! И вы с нами бывали. Только вам годков пять-шесть было, маленький, оттого меня и забыли.

Брат рассказал, что из всей его семьи живы только он и Татьяна Александровна, остальных уже нет. Мужичок сказал: «Вон как…» – и посочувствовал простым, естественным сочувствием. Зная, что люди смертны, не вскрикнул от удивления, но принял все как должное. К сожалению, от неожиданности встречи мы не разговорились подробно. Я потом попрекал Александра:

– Что же ты не расспросил его обо всем?

– Знаешь, я тогда так растерялся, – отвечал Александр, – даже не знал что сказать.

Мы пошли к больнице. Как в Ветлуге, там с 1907 года все оставалось прежним. Мы увидели знакомые корпуса – приемный покой, хирургический, инфекционных болезней (раньше это отделение попросту называли «заразным») и даже мертвецкую (морг). Дом, в котором родился брат, стоял, как в «Земляничной поляне» Бергмана. Густые заросли сирени почти закрывали его. Дом доктора. Тут, в этой больнице, дядя Шура вскрывал чирьи, лечил сифилис, отпиливал ноги и…

– Иногда приедет какая-нибудь богатая дородная баба и жалуется, – рассказывал мне когда-то дядя Шура. – «Болею, сил нет, невмоготу, а что – не разумею». Я осмотрю ее и ставлю диагноз: «Да, хвораешь». А потом рекомендую: «Сходи-ка ты к святым мощам в Киево-Печерскую лавру, приложись, поможет». И больная, охая и ахая, шла. Приходила здоровая, с веселым блеском в глазах, благодарная.

– А зачем вы ее туда посылали, дядя Шура?

Да она так, от нечего делать стонала, от жира. А прогулялась до Киева, жир сбросила, скуку разогнала, и полегчало. Я таких больных всегда лечу подобным методом.

Корпуса больницы были в идеальном состоянии. Все из отличных бревен и как будто вот-вот построены. Работнику больницы мы заметили:

– Как вы все хорошо содержите. Очевидно, ремонт недавно проводили.

– Какой ремонт? Зачем? И не трогали. Как стояла, так и стоит. – И добавил: – Раньше ведь руками строили.

Видимо, под этим он подразумевал – на совесть. Оттого я и запомнил эту фразу. Не буду развивать его замечания, перенося в сегодняшнюю действительность. Скажу только: не по приказу, не из страха, не из-за денег, не за благодарность или награду, не из честолюбия – это и есть на совесть!

Мы спросили: а висит ли в больнице фотография доктора Розова?

– Как же. Только она сейчас временно на выставке.

Мелькнула у меня мысль – по приезде в Москву обратиться в Министерство здравоохранения с просьбой присвоить Одоевской больнице имя доктора Розова, ведь он ее создал. Удержала неловкость положения: скажут, хлопочу за родственника. А стоило бы. Может, и малоприметное для всей России дело сделал Александр Федорович Розов, а может, и не такое уж маленькое, если принять в расчет, что до постройки этой больницы людей в Одоевском фактически никто не лечил. Правда, потом почетное звание заслуженного врача и орден Ленина дядя Шура имел. И портрет его висит в больнице. Это хорошо. И люди, как вы видите, помнят своего доктора.

Мы обошли больничный двор.

– А вот тут стояла бочка с водой, – сказал Александр, показывая в сторону спуска к реке. И как будто это был жест фокусника – бочка стояла на своем месте!

Все так бурно развивается, многое сносится, перестраивается, заменяется, стирается с лица земли, и возникает чувство боли, будто рвут твои невидимые глазам корни. Только вздрагиваешь, стиснув зубы и сдерживая слезы. И не будет у людей счастья прикосновения к прошлому, и не будет у них почвы под ногами, и будут они бродягами, Иванами, не помнящими родства. Когда в домашнем хламе обнаруживается игрушка наших ныне взрослых детей, конечно же, мы не выбрасываем эту реликвию, а снова бережно прячем в какой-нибудь закуток.

К вечеру небо стало чистым и река сделалась голубой и зеркальной. Мы мчались обратно молча, полные сильных чувств, даже потрясенные. Хотелось молча нести в себе эту святость. Даже сын мой чувствовал наше состояние и не прикоснулся к нему никаким пустым словом.

Когда я посмотрел во МХАТе спектакль «Соло для часов с боем» (к счастью, я смотрел его один, никого из знакомых в тот вечер в театре не встретил) и вышел из дверей театра, я не поехал домой, а долго шел по улицам Москвы, неся в себе то благословенное чувство, которое пробудили во мне великие старики МХАТа во главе с божественной Андровской. О чем я думал? Нет, не о театре, не об искусстве, не о системе Станиславского. Я думал о жизни, о своем поведении в ней, о высших ее радостях, о ее смысле.

Река Ветлуга с ее нетронутыми бережками была изящна и нежна. Я любовался ею и думал: Волга – это красавица женщина, а Ветлуга – чистая, непорочная девушка, которую нельзя оскорбить прикосновением руки. И хоть изредка я видел на берегах яркие палатки туристов-любителей, но и они на этих просторах выглядели как-то чисто, и мне даже казалось, что эти туристы никогда не будут разбрасывать вокруг своих стойбищ винные бутылки, консервные банки и яичную скорлупу.

Каким большим счастьем наполнила меня эта полная тайн поездка в Ветлугу и Одоевское! Может, и я совершил паломничество к святым местам, чтобы не отупеть, очиститься прикосновением к детству.

Недавно я прочел в газете о том, что гипертонию хорошо лечить воспоминаниями о тех днях или хотя бы часах, когда ты был наиболее здоров и счастлив.

Варвары завоевали Римскую империю, но сверх того они, варвары, впрочем не без участия самих римлян, разрушили многие ее сооружения, уничтожили многие ценности. И, может быть, именно по этой причине, вследствие этого разрушения современные итальянцы так не похожи на древних римлян.

Таинствен и прекрасен внутренний мир человека. Но мы еще, к сожалению, не научились вслушиваться и вглядываться в него.

Я сейчас возвращаюсь к судьбе семейства Красавицких и авось дойду до того места, где станет ясно, почему я назвал эту часть своих воспоминаний «Маленькая звездочка за моим окном».

Продолжение главы «3 марта 1935 года»

Петр Матвеевич Красавицкий, блестящий петербургский доктор, сделался сельским лекарем и видной фигурой в округе. Природа залечила его душевные раны, и он в благодарность ей стал сверх своих врачебных дел изучать лесоводство. На своем участке он насадил кедры, серебристые ели и другие по тем краям диковинные деревья. Кстати, часть кедров сохранилась и доныне. И на этом поприще он проявил талант, даже написал несколько книг о лесном деле. Жена его Лиза помогала крестьянам в несчастных случаях, занималась своими работами по усадьбе и уходом за детьми. Но прежнее глупое недоброжелательство родственников висело роком над семьей Красавицких.

Снова удар. Двенадцатилетний мальчик Володя тяжело заболел: полиомиелит, парализованные конечности – обе руки и обе ноги неподвижны. Горе! Отчаяние! Было предпринято, что в человеческих силах. Били во все колокола, возили мальчика ко всем светилам, на все воды. Сражались долго, упорно, неотступно, но у злобной болезни удалось вырвать из зубов только ограниченное движение ног и частичную подвижность правой руки. Таким я и застал Володю, когда впервые вошел в бывшую келью Зачатьевского монастыря – тесное жилье семьи Красавицких. Но тогда я не заметил следов этой беды. Позднее, когда мы с ним стали часто видеться, подружились, я не без удивления узнал, какой Володя умный, начитанный, как много иностранных языков знает, как интересно судит о жизни, как бывает весел, как часто посещает консерваторию, как замечательно плавает. Но передвигается еле-еле и, когда надевает пиджак или пальто, помогает себе зубами, а левую руку, висящую вдоль его крупного тела плетью, с трудом впихивает правой рукой в левый карман, чтобы не болталась. Большая в нем сила духа!

В 1929 году по ряду причин, о которых сейчас не время писать, семья покинула хутор и оказалась в Москве.

В ту пору, когда я впервые увидел Петра Матвеевича, он был тоже болен. Мне запомнились его взлохмаченная голова, крошки в бороде, выцветшие глаза, в которых тлело безумие. Нет, это не было настоящее сумасшествие, Петр Матвеевич клинически был нормален. Во взгляде его светились какая-то сгорающая гордость, непокорность, вызов всему и решительность. И дома к нему относились уже как к неисправимому чудаку.

Сглазили счастье тети Лизы… Крошечная комнатенка, в которой нечем дышать, больной сын, за которым надо ухаживать, как за малым ребенком (тетя Лиза боялась смерти только по одной причине: кто же тогда будет ходить за Володей?), полубезумный муж и еще трое детей, как говорится, мал мала меньше и с очень нелегкими характерами. И бедность. Вот все ее счастье. И во всей этой достоевщине лицо тети Лизы всегда было светлым, взгляд оставался доброжелательным, слово – приветливым. Никогда ни на что не жаловалась, всегда всем помогала. За двадцать три года житья бок о бок я не только никогда не видел ее злой, но даже рассерженной. Она переносила беды, не сгибая головы, никого не кляня, никому не кланяясь. И, конечно, работала. Последние годы – диетсестрой в больнице.

Господи Боже мой, как я ненавижу людей, особенно молодых, ноющих по самому пустому поводу: не то платье мама купила, не те туфли…

Отрекомендовавшись тете Лизе, я рассказал о своем бездомстве. Со спокойным участием тетя Лиза выслушала меня и сказала: «Пойдем, Витя, поспрошаем соседей, может быть, кто-нибудь сдаст угол». И мы пошли по комнатам длинных коридоров корпуса номер 7.

– А вы зайдите в тринадцатую квартиру к Пелагее Ивановне Федотовой. По-моему, она собиралась сдавать угол, – сказал кто-то из бесчисленных жильцов. – Она в четвертой комнате.

Мы вошли в тринадцатую квартиру, состоявшую из двенадцати отдельных комнат-келий, нашли номер четыре. Постучали.

– Войдите, – послышался несколько величественный приятный пожилой голос.

Мы вошли…

– Да, я могу сдать вам комнату. – Пелагея Ивановна не сказала «угол». – Но у меня нет кровати, и вы можете спать только на этом сундуке. Он короткий, но есть табуретка. Я буду давать вам ее на ночь, и вы будете ставить ее себе в ноги. Кроме того, условие: в комнате не курить и товарищей сюда не водить. – Не знаю, кого она имела в виду, говоря это. Может быть, девушек. – Плата сорок рублей.

Я немедленно согласился на все совершенно не жесткие для меня условия. Кроме… В уме мелькнул расчет. Стипендия моя сорок пять рублей. Значит, на житье мне останется пятерка. Ничего, как-нибудь все образуется. Стараясь казаться спокойным, не выдавая бьющей через край радости, я произнес: «Согласен».

И 3 марта 1935 года я принес свой фанерный чемоданчик в эту комнату. Она была несколько меньше, чем комната тети Лизы, – 10,7 квадратных метра. В ней был маленький столик. Он сейчас у меня на даче под Москвой, и я очень люблю его и даже иногда поглаживаю рукой. Кстати сказать, точно такой же столик я видел под Ленинградом в Сарае – музее Ленина. Там Ленин скрывался, и там стоит точь-в-точь такой столик. Видимо, они производились в конце девятнадцатого или начале двадцатого века в какой-то степени серийно. У меня также есть металлический с позолоченной ручкой (правда, позолота уже порядком стерлась) нож для разрезания бумаги, который мне достался от отца, – безусловно, родной брат того ножа, который лежит на письменном столе Чехова в его доме в Ялте. Я не Чехов, но нож для разрезания бумаги – как у Чехова. Уже приятно!

Кроме столика, железной кровати Пелагеи Ивановны, упомянутого мною сундука, стула и табуретки, другой мебели в комнате не имелось. Стены когда-то были выкрашены ядовито-зеленой краской, будто их спрыснули купоросом. Краска облезла и расползлась разводами, а кроме того, в комнате было множество клопов и Пелагея Ивановна давила их на стене пальцами; от этого получалось что-то вроде абстрактной живописи, хотя все было конкретным. Клопы эти ночью залезали мне в уши и щекотали, но вскоре я перехитрил их – стал затыкать на ночь уши ватой. Единственное окно выходило в Молочный переулок. Хорошо просматривался просторный двор противоположного дома, где всегда что-то происходило – то игра в домино, то драка. Да, я забыл о том, что в комнате стоял еще манекен. Пелагея Ивановна когда-то немного шила, и манекен остался от тех времен. Он был совершенно ненужной вещью и стоял отдельно от всего, как инородное тело. Но мне он не мешал; наоборот, будоражил фантазию, в нем было что-то инфернальное.

Описывая свои мытарства, я совсем не ищу чьего-либо сочувствия, а еще меньше желаю, чтобы кто-то думал, будто я был несчастлив. Наоборот! Счастье переполняло меня! Я учился в Москве, я ходил по театрам, знакомился с интересными людьми, каждый день открывал мне неведомое. Я был невыразимо счастлив! Я даже думал: почему я такой счастливый, за что мне такое, почему у меня такая интересная жизнь?

Однажды вечером я сидел на подоконнике в своей комнате. Была прекрасная летняя ночь, и я заметил прямо против окна на темно-синем небосводе маленькую звездочку и почему-то долго любовался ею. На следующий вечер я увидел ее снова и опять засмотрелся. Странно, мне почудилось, будто она светит безусловно мне. Лично мне. Было на небе много других звезд – мелких и крупных, куда более крупных, чем эта звезда. Но именно она почему-то привлекла мое внимание среди мириад других. И я дерзко тогда подумал: это моя звездочка!

Может быть, современным молодым людям все это покажется не только сентиментальным, но и просто нелепым. Но что же мне делать, если все это было именно так, и я рад, что жил, чувствовал, мыслил и фантазировал именно так. И уже не было вечера, чтобы я не заглядывал, хотя бы на мгновение, в окно и, если небо не заволакивали облака, приветствовал мою звездочку. Даже когда мне бывало очень плохо, взглянув на нее, убедившись, что она на своем месте, я чувствовал себя увереннее, бодрее и говорил себе: она там, все будет хорошо…

Сейчас уже давненько никто не живет в этих коридорах в комнатах-кельях Зачатьевского монастыря. Обитавшие здесь семьи получили отдельные квартиры в разных районах Москвы. В бывшей квартире номер 13 разместился Оргтрансстрой. Замечал ли кто из сотрудников этого учреждения ту звездочку? Она, безусловно, на своем месте. Не может быть, чтобы она исчезла. Ведь кому-то она светит. Не одному же мне.

Итак, я студент, поселившийся в бывшей келье Зачатьевского монастыря.