Текст книги "Случай на Мамаевом кургане"

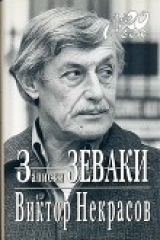

Автор книги: Виктор Некрасов

Жанры:

Научная фантастика

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)

Виктор Некрасов

Случай на Мамаевом кургане

Что сулят встречи с прошлым, с молодостью? Нужны ли они? Что ощущаешь ты, например, когда на улице тебя окликает некто с брюшком, лысиной, одышкой и оказывается, что это не кто иной, как Венька Шустрый, в свое время появлявшийся в классе преимущественно через окно, по водосточной трубе? Что ощущаешь ты?

С грустью вспоминаю я случай, когда один мой приятель, ныне ленинградец, приехав в Киев, решил устроить встречу одноклассников.

Что ж, все говорили потом, что получилось все очень мило, что приятно все же через столько-то там лет повидать друг друга, вспомнить прошлое, учителей, всякие там проказы, что, в общем-то, мы все мало изменились, во всяком случае внутренне, душевно. Действительно, все было очень мило – вспоминали, разглядывали фотографии, погоревали об ушедших, а потом, когда сели за стол, выяснилось, что водки-то можно было и не покупать. Зато минеральная вода была нарасхват.

Часов около одиннадцати, похлопывая друг друга по спинам, расстались, условившись завтра обязательно встретиться на Владимирской горке и всем вместе сфотографироваться. Я знал, что «старики» на меня обидятся, но не пошел – не смог.

Нет, не поддавайтесь искушению, не возвращайтесь на места, где вы провели детство, не бродите в одиночку по аллеям, где когда-то ходили в обнимку, не восстанавливайте искусственно былых отношений, не встречайтесь с давно ушедшим. Даже единственное в таких случаях спасение – юмор, и тот не спасает.

Все это я знал, когда брал билет на турбоэлектроход «Россия», шедший рейсом Москва – Ростов-на-Дону с остановками в крупных портах, в том числе в Горьком, Куйбышеве, Саратове, Сталинграде.

Сталинград… Вот что меня ожидало и чего я несколько опасался. Однажды я уже с ним встречался после войны, и радости эта встреча мне не принесла. Сейчас я подсознательно боялся этой второй встречи, а может быть, просто предчувствовал, что со мной в этот приезд и должна произойти та удивительная история, о которой пойдет речь впереди. Так или иначе, но я долго колебался, прежде чем взял билет. Но уж больно соблазнительна была неожиданно подвернувшаяся поездка по Волге: ну как откажешься от такой счастливой возможности – сочетать отдых с работой? Все лето я проторчал в городе, в суете и в жаре, не имея возможности сесть за работу, а сроки ее неумолимо надвигались. Короче, я плюнул на все и взял билет.

Жалею я сейчас об этом или нет? Трудно ответить.

И да и нет. Скорее все же нет. По натуре своей я не люблю неожиданностей, предпочитаю покой и тихую, размеренную жизнь. Но именно поэтому, очевидно, и нужны иногда встряски, может быть, не такие энергичные и труднообъяснимые, как та, что со мной произошла, но все же нужны.

Одним словом, билет я взял и в назначенное время явился на теплоход, стараясь не думать об ожидавшей меня встрече с далеким прошлым.

Та, предыдущая встреча, о которой я упоминал, произошла летом 1950 года, ровно через семь лет после окончания войны, в Сталинграде. Приехал я туда в командировку, но, как и всякий другой на моем месте, с аэродрома ринулся прямо на Мамаев курган.

За годы разлуки он не изменился. И вокруг почти ничто не изменилось. Стройка шла в городе, на заводах, здесь же все было по-прежнему. Сухой, некрасивый, заросший кустарником курган походил на самого себя, каким он был в июле сорок второго года, когда я впервые его увидел, попав в Сталинград, после всем памятного нам отступления из-под Харькова. Даже крохотный восстановленный поселочек у его подножия выглядел точно так же, как в то жаркое, удушливое лето.[1]1

…встреча <…> произошла летом 1950 года, ровно через семь лет после окончания войны, в Сталинграде. – Некрасов ошибается: война закончилась в 1945 году. Можно предположить, что он имеет в виду окончание боев за Сталинград, однако не подходит тогда «ровно», поскольку это произошло не летом.

[Закрыть]

Не торопясь, то и дело останавливаясь, я подымался по знакомому мне оврагу, кратчайшему и наименее опасному пути на передовую, вышел на нейтральную полосу – жалкие шестьдесят метров, отделявшие нас от немцев, – и огляделся по сторонам.

Война не ушла еще отсюда. Окопы обвалились, обмелели, заросли травой, но они были. И ржавые патроны, гильзы, каски, котелки, штыки, затворы, пулеметные ленты, истлевшие портянки из вафельных полотенец… И кости… То тут, то там белели в траве черепа – теперь уж не поймешь, где русские, где немцы. Уходя в марте сорок третьего отсюда, мы похоронили всех павших, но грунт был мерзлый, закапывали неглубоко – за семь лет размыло дождями, развеяло ветром…

С кургана я возвращался подавленный и разбитый. Внизу, в городе, рычали бульдозеры, двигались краны, с красных полотнищ и в репродукторы призывали сталинградцев досрочно восстановить родной город-герой, а здесь, на забытой передовой, до сих пор царила смерть. В обкоме я встретил смущение и растерянность – что поделаешь, до всего руки не дотягиваются, за всем не углядишь.

Всю эту печальную историю я рассказал вовсе не для того, чтобы разбередить старые, зажившие уже раны, а чтобы объяснить, почему я колебался при покупке билета и почему в последнюю перед Сталинградом ночь – а «Россия» должна была прийти туда в пять часов утра – я промаялся на палубе, не находя себе места.

Весь путь от Москвы до Сталинграда я провел в одиночестве. У меня была прекрасная отдельная каюта, в которой можно было отгородиться от всего света, радио на пароходе почему-то не работало, персонал был обходительный, приветливый, пассажиров немного и тоже какие-то не шумные, преимущественно преклонного возраста, дремавшие на палубах в шезлонгах или разглядывавшие в бинокль берега. По утрам, до завтрака, я работал, потом тоже устраивался в шезлонге, читал «Семью Тибо», на стоянках в одиночестве бродил по улицам незнакомых городов или валялся в трусах на прибрежных пляжах, любуясь Волгой, – стоял конец сентября, но жарко было по-летнему. Чувствовал я себя безмятежно, как может чувствовать себя человек, которому некуда торопиться и который знает, что до него никто не доберется.

После Саратова я почувствовал вдруг беспокойство. Работа застопорилась. «Тибо» показались скучными и растянутыми, пассажиры стали раздражать – как им не надоедает круглосуточно спать, стучать в «козла» и бегать на каждой остановке на пристань покупать жратву.

После ужина я попытался сесть за письма, но они получались какими-то вымученными, с плоскими сентенциями и жалкими потугами на остроумие. Я их порвал и пошел в буфет. Там было пусто. Буфетчица что-то подсчитывала за своей стойкой. Попытка заговорить с ней – толстой, вялой, с ярко накрашенными губами – успехом не увенчалась. С пожилым, бухгалтерского типа человеком, пришедшим за минеральной водой, самому общаться не захотелось, зато, когда перед закрытием буфета появились два молоденьких солдата, я насторожился. Они долго подсчитывали деньги, о чем-то шептались, искоса поглядывая на меня, наконец взяли бутылку портвейна. Этим они решили свою участь.

Через полчаса, взяв в буфете подкрепление, мы удалились в мою каюту.

Ребята оказались очень славные. Оба волжане, белобрысые, коротко стриженные, подтянутые, в белых подворотничках – оба демобилизовались и ехали домой, – они поминутно поправляли складки своих гимнастерок и очень стеснялись. Зато я говорил. И конечно же, о войне, о Сталинграде.

Я до сих пор краснею при воспоминании об этом вечере. Я говорил без умолку. Вспоминал различные эпизоды, товарищей, разъяснял обстановку, рисовал какие-то схемы, а главное, рассуждал. Ребята деликатно жевали колбасу, очень внимательно, не перебивая, слушали меня, но больше всего, по-моему, хотели спать. А я все говорил, говорил, в чем-то их убеждал, что-то доказывал, время от времени задумываясь и произнося многозначительное «м-да»…

Когда ребята ушли – а сделали они это как-то разом, поднявшись и сказав: «Нам пора, спасибо большое», – я почувствовал вдруг стыд, особенно оттого, что настойчиво и неоднократно предлагал им пойти со мной на Мамаев курган. «Я там полковым инженером был, я там все знаю», – а они переглядывались, благодарили, а потом вот встали и сказали, что им пора.

Всю ночь я не мог заснуть. Бродил по палубе, пытался вздремнуть в шезлонге, смотрел на берега. Прошли Дубовку, Пичугу. Осенью сорок первого года мы сюда пришли – запасный стрелковый батальон – и простояли всю зиму. Копали мерзлую землю, кололи чучела, разбирали и собирали винтовку, потом солдат отправили в Крым, а нас, командиров, разбросали по частям, готовившимся на фронт. Это было перед весенним наступлением на Харьков…

Все сейчас было неузнаваемо – ГЭС все изменила.

В Сталинград мы пришли точно по расписанию, ровно в пять. Торопливо, боясь встретить своих солдат, я опустился на берег.

В Сталинграде я был и до, и во время, и после боев. Я хорошо помню его во всех стадиях, во всех видах. Помню унылым, заснеженным, глубоко тыловым, с толкучкой, где я покупал своим бойцам рукавицы, с офицерской столовой возле универмага, казавшейся лучше всех ресторанов; помню июльским, прифронтовым, с зенитками в скверах, подбитым «юнкерсом» на площади Павших борцов, с вереницами раненых из-под Калача и Абганерова; помню памятный всем день 24 августа, день первого массированного налета, когда кругом все рушилось и пылало; помню последний день, когда мы уходили из города, – руины, снег, греющихся у костров пленных и трупы, трупы, тысячи, десятки тысяч трупов – не было сил их убрать…

Сейчас передо мной был громадный, незнакомый и совершенно чужой город. От старого не осталось ни следа, разве что универмаг, затерявшийся среди новой планировки.

Что ж… Так оно и должно быть. Прошло почти четверть века. На месте руин, мертвого города вырос новый, живой, с не очень красивыми, но большими домами, новыми улицами, новыми названиями, новыми людьми.

Я поднялся по широкой парадной лестнице, украшенной колоннадой, и вышел на площадь Павших борцов. Посреди разросшийся сквер, вдали силуэт вокзала с башней и шпилем. Все очень торжественно, в стиле сороковых годов. Пусто. Еще очень рано, к тому же, кажется, воскресенье – народу почти нет. Не жарко. И ветра нет – значит, и пыли.

До Мамаева кургана иду пешком, трамваи еще не ходят. Впрочем, я все равно пошел бы пешком.

Иду по проспекту Ленина. Когда-то он был проспектом Сталина. До войны его вообще не было. Он очень широкий, длинный и тянется вдоль Волги до самого Тракторного завода. Направо и налево дома, дома, дома… «Гастроном». «Ткани». «Обувь». «Культтовары». Опять «Гастроном». Кое-где на бетонных постаментах орудийные башни тридцатьчетверок – линия фронта…

Дом Павлова… Очень обыкновенный, выкрашенный в розовую краску, такие строили в тридцатые годы. На нем мемориальная доска, перед ним все та же башня с тридцатьчетверки. Кругом новые дома – площадь Солдатской славы. Надписей на доме никаких, а когда-то было очень много, снизу доверху, – сейчас все замазано розовым.

Постоял и пошел дальше.

Скоро будет завод «Метиз» – левый край нашей обороны. За ним большой пустырь и мясокомбинат. На мясокомбинате был КП первого батальона. Направо, к Волге, сожженный поселок, нефтебаза – она очень долго горела, заслоняя солнце черным сплошным облаком.

Налево железная дорога и Мамаев курган. Участок между сожженным поселком и железной дорогой можно было преодолеть только ночью – он простреливался вдоль и поперек. Чуть левее и ближе к Метизу стояли трамвайные вагоны… Все это было очень давно – двадцать три года тому назад…

Дойдя до мясокомбината, решил вдруг – а почему не зайти? Авось сохранилось кое-что из прошлого? В подвалах, например, где был КП…

У проходной обычная история – кто, да что, да по какому делу. Вахтер полон подозрения, но все-таки кому-то звонит.

В прошлый мой приезд нечто подобное произошло у меня на ТЭЦ Тракторного завода. Требовался отдельный пропуск, долго куда-то звонили, я тряс документами, и только после не менее чем полуторачасовой процедуры меня туда пустили. Самое смешное во всей этой истории было то, что в сорок втором году, когда немцы рвались к Тракторному, судьба ТЭЦ была буквально в моих руках – рубильник от проводов, которые шли к взрывчатке, разложенной под всеми агрегатами ТЭЦ, находился у моего изголовья, – от одного моего движения зависела жизнь и смерть электростанции.

После очень основательного выписывания пропуска – крупным каллиграфическим почерком переписывается буквально весь текст моего паспорта – я попадаю к замдиректора, обходительному немолодому человеку, который, против ожидания, сразу понял, какими чувствами я обуреваем. Вызвав кого-то из своих помощников, он так ему и сказал:

– Ознакомь товарища с процессом, не очень утомляя его, а потом покажи, как пройти в подвальное помещение – у товарища с ним связаны личные героические воспоминания. – Он понимающе улыбнулся мне.

Помощник – молодой парень в спецовке – выполнил указание в точности: процессом не утомил, из вежливости поинтересовался, как мы здесь воевали, и на прощанье предложил фонарик.

– Там у нас, мягко выражаясь, захламлено малость. Если хотите, могу проводить…

– Что вы, зачем? – воспротивился я. – В те годы там паркет тоже не каждый день начищали…

Он улыбнулся. Мы распрощались, и, вооружившись фонариком, я стал спускаться по темной лестнице. Тогда эта лестница тоже существовала, но ею не пользовались, в КП куда проще было попасть через подвальное окно и люк в полу.

Люк этот я не сразу обнаружил. Помещение, в котором он находился, действительно было малость захламлено, и мне пришлось порядком-таки повозиться, пока я не расчистил вход в подвал. Крышка тоже не сразу открылась, но с помощью железной рейки я ее победил. По скрипучей, по-моему, сохранившейся еще с того времени деревянной лестнице я осторожно спустился вниз.

Теперь надо было пройти нечто вроде длинного коридора, вдоль которого тянулись трубы, и в конце его должна была быть железная дверь, а за ней тот самый подвал, где был КП первого батальона.

КП находился здесь довольно долго – с августа сорок второго, когда немцы захватили водонапорные баки на вершине кургана, до конца ноября: с переходом в наступление нашу дивизию передислоцировали правее, к высотке Безымянной. В свое время я сюда довольно часто наведывался – батальоном командовал отчаянно смелый, лихой капитан Беньяш. Это был удивительно красивый, кудрявый, веселый парень, гроза немцев и окрестных санинструкторш. Это у него на КП, в этом самом подвале, устраивались концерты, и мы, штабные поверяющие, под любым предлогом приходили «поверять» именно этот батальон. В конце октября или начале ноября Беньяш погиб. Погиб по-глупому, от случайной мины, во дворе мясокомбината, где он назначил свидание одной из своих поклонниц. Мы долго оплакивали его. Похоронили на высоком волжском берегу, а когда в Сталинграде кончилась война, на могиле поставили памятник. Сделали его наши полковые саперы по моему эскизу. Это был первый памятник в Сталинграде. Он хорошо был виден с Волги. Сейчас его нет: он был деревянный.

Итак, я спустился по лестнице и двинулся по длинному коридору с трубами. Как ни странно, но здесь был сравнительно больший порядок, чем там, наверху, вернее, меньший беспорядок. В одном месте у стены стояло десятка два ящиков, очень похожих на патронные. В свое время они назывались цинками. Я раскрыл один из них и, к великому своему изумлению, обнаружил, что он полон патронов. Поразительнее всего было то, что у них был совершенно свежий вид, точно их только что принесли. Даже масло не просохло. Подумать только, за все эти годы никто не удосужился сюда спуститься. Я мысленно представил себе, как торопились хозяева этого подвала, покидая насиженное место, и практичный старшина, взглянув на ящики, махнул рукой: «А ну их, таскаться еще… На новом месте дадут новые». Так и пролежали они здесь двадцать три года…

Подходя к железной двери – она тоже сохранилась такой, какой была, – я почувствовал легкое волнение, будто был я здесь совсем недавно, только вчера, и что сейчас, как и вчера, мы с Беньяшем или его начальником штаба отправимся на передовую проверять огневые точки, а может, никуда и не пойдем, а будем пить чай и крутить патефон – у Беньяша полно было пластинок.

Я толкнул дверь…

В жизни каждого человека есть периоды, в памяти не задерживающиеся, есть периоды провалов, но бывают дни, которые запоминаешь с первой до последней минуты, запоминаешь каждую деталь, каждую мелочь, каждое произнесенное слово, каждую мелькнувшую у тебя мысль. К этим дням я сейчас и подошел. Всю мою жизнь, до последнего дня, они будут стоять перед моими глазами ясные и четкие, как на экране, хотя я никогда так и не узнаю, когда же это произошло – вчера или двадцать три года назад…

В тот самый момент, когда я толкнул дверь, над головой у меня грохнуло что-то очень тяжелое, и с потолка посыпалась штукатурка. Похоже было, что где-то вверху разорвался снаряд порядка 152 миллиметров. От непривычки я вздрогнул, очевидно, или попятился.

– Э-э, капитан, да ты у нас, видать, нервенный…

Сказано это было без всякого желания обидеть, с юморком, и я сразу узнал голос. Полулежа и подперев одной рукой голову – любимая его поза, – на меня с нар глядел из-под упавших на лоб черных завитков кудрей веселыми, живыми глазами капитан Беньяш.

– Давай-давай заходи, не стесняйся. Мы сегодня тебя по-царски встретим. Кое-чем разживились.

Вверху опять что-то разорвалось, но, кроме меня, никто не обратил на это внимания…

Первое невольное ощущение у меня было, что я присутствую на киносъемке фильма об Отечественной войне. Но ни операторов, ни режиссеров, ни юпитеров не было. Подвал освещен был большой керосиновой лампой, очень уютной, с зеленым абажуром. Свет от нее падал на шахматную доску, стоявшую на нарах между комбатом и его замполитом, статным, всегда подтянутым грузином, фамилию которого я никак не мог припомнить. В углу при свете коптящей артиллерийской гильзы сидел и что-то читал молоденький, очень рябой связист с подвешенной к голове трубкой. В другом возился старшина – перебирал белье. Двое или трое бойцов, укрывшись шинелями, спали на полу, подстелив под себя войлок. Лампа с абажуром стояла на столике возле комбата. Столик этот я хорошо помнил – изящный, легкий, на гнутых ножках в виде львиных лап. Над ним висело большое зеркало в золотой раме с амурчиками и венками. В зеркало была воткнута фотография какой-то девицы в кудряшках. Вряд ли это была жена Беньяша – по-моему, он был холост.

Я мог бы со всеми подробностями описать сейчас всю обстановку подвала, вплоть до даты – 5 октября – на табеле-календаре, висевшем между зеркалом и вырезанным из журнала портретом Сталина в маршальском мундире. Но я не хочу отвлекаться от основного. Скажу только, что именно портрет Сталина привлек мое внимание, и Беньяш, заметив это, мимоходом уронил, вставая со своих нар:

– Ничего, ничего, не осудит… Выпьем?

Беньяш никого на свете не боялся, даже своего замполита. Уверен, что он и перед самим Сталиным стоял бы, как позволял себе стоять перед командиром полка или дивизии, – не вытянувшись в струнку, а свободно, расслабив одну ногу, с высоко поднятой головой и чуть-чуть согнутыми в локтях и сжатыми в кулаки руками. Ни разу ни от кого он не получил за это замечания, даже от Чуйкова, а тот не отличался любовью к вольностям.

Враскачку, как моряк на берегу, Беньяш прошел через весь подвал, порылся в углу и вернулся с бутылкой коньяка. Коньяк был французский, «Мартель», со множеством медалей и гербов на этикетке.

– Для знатоков держу. – Он срезал ножом колпачок и одним ударом выбил пробку. – И лимончик дам. Нарежь-ка, Сидоренко. И сахар натолки. Мы с тобой сейчас, инженер, по всем правилам все сделаем. Вилочки, ножички, скатерть постелим… – Он иронически взглянул на замполита. – А ты чего лыбишься? Вам, брат, нельзя, не положено, примером для бойцов должны быть… – И подмигнул мне. – Садись, инженер. Что ты сегодня как в воду опущенный? Не узнаю… Нагорело, что ли?

Вид у меня был, очевидно, очень растерянный. Я подсел к столику и только сейчас увидел в зеркале, что на мне гимнастерка, расстегнутая телогрейка, а лицом я похож на свою фотокарточку из офицерского удостоверения – ни усов, ни морщин, ни мешков под глазами. Потом я несколько раз ловил себя на том, что поглядываю все время в зеркало – в последнее время, особенно в парикмахерских, это не доставляло мне удовольствия, сейчас же было даже приятно. Я как-то даже осмелел.

Что ощущал я в эти первые минуты? К концу дня я как-то привык к своему противоестественному положению (именно «как-то», другого слова не нахожу), но в первую минуту у меня было желание рвануться назад, вскарабкаться по скрипучей лестнице и найти того парня в спецовке – кстати, фонарик я до сих пор сжимал в руках.

– А ну покажи, покажи. – Беньяш протянул руку за фонариком. – Где достал? Ты смотри, китайский…

– Китайский… – сказал я, и это было первое, что я произнес.

– Мелитон, смотри, китайский фонарик. Своих, фрицевских, не хватает!

Замполит подошел, взял его в руки, и оба они долго возились с ним, пуская луч в разные стороны и восторгаясь его силой. Потом его рассматривали старшина и связист. Я невольно пожалел, что оставил в каюте свой маленький транзистор «Сокол».

– Ну ладно, – сказал Беньяш. – Хватит баловаться. Пора за работу. Это все разведчики мои. – Беньяш кивнул в сторону спавших в углу бойцов. – Сделали ночью небольшую вылазку и раскулачили офицерский блиндажик. Небось никогда не пил такого, а?

Такой или приблизительно такой я пил в Италии, но это было пять лет тому назад или, наоборот, лет пятнадцать спустя.

– Коньяк приличный, – сказал я, и мы выпили еще по одной.

Беньяш сжалился над замполитом и дал ему тоже попробовать. Затем старшине и связисту. Все хвалили коньяк, закусывали лимоном, и некоторое время мы говорили о различных напитках, сравнивая их качество и силу воздействия.

Черт его знает, о чем же говорить. Треплюсь о ерунде, а хочется о другом. Ведь я так много знаю. И чем все это кончится, и как долго продлится, и что будет потом. Но как заговоришь? И главное, как уберечь Беньяша от того, что его ждет? Как его предупредить, как удержать?

Позвонили из штаба. Спросили про обстановку.

– Да ничего, тихо, – сказал в трубку Беньяш. – Пока не лезут. Ночью собираюсь… Кстати, у меня тут инженер. Погоди, не бросай трубку. – Он повернулся ко мне. – Слушай, у тебя мины есть какие-нибудь там? Мне в одном месте надо было бы поставить, разрыв получился.

Я растерялся – есть у меня мины или нет?

– Ладно! – крикнул в трубку Беньяш. – Разыщи сапера, выясни насчет картошки, и пускай он сюда позвонит.

Так началась моя вторичная служба в армии.

Хуже всего было то, что я все перезабыл. Забыл названия и характеристики мин, забыл, как составляются отчетные карточки на минные поля, как обращаются со взрывателями – одним словом, все забыл. В конце концов это было не очень важно: мой командир взвода – а он к вечеру пришел с двумя саперами и мешком противопехотных мин – во всем отлично разбирался, и на него можно было положиться. Но, в общем-то, чувствовал себя идиотом. Мучительно пытался вспомнить все, касавшееся октября сорок второго года. Весь сентябрь я пробыл на Тракторном заводе, готовя его к взрыву, потом нас с этого дела сняли, сколько-то там дней я провел на левом берегу и где-то в конце сентября попал в эту дивизию, в этот полк. Значит, я здесь совсем недавно, дней десять, не больше. На календаре у Беньяша крестиками зачеркнуто все до 5 октября. Сколько же у меня было тогда саперов? Еще порядочно. Сейчас, по-моему, они должны были рыть в крутом волжском берегу землянки для командира полка и штаба. Из дальнейшего разговора с Лисогором, моим командиром взвода, выяснилось, что это так и есть, – одну почти совсем закончили и обшивают досками, ко второй только приступили. Кроме того, он мне сказал, что вечером ожидается партия лопат и киркомотыг – приходил связной от дивинженера – и что надо их не прозевать, чтоб не расхватали соседние полки. Я знал, к чему он клонит, – свалить минные поля на меня, а самому вернуться на берег: он не очень-то любил передовую. Я на это пошел и отпустил его – в конце концов, он привел двух лучших минеров, Шушурина и Сагайдака, а сам он был незаменимым в хозяйственных делах, и, если мы хотим иметь побольше лопат, на берег должен идти он, а не я.

Перед самым своим уходом он обнаружил коньячную бутылку и стал делать круги вокруг Беньяша. Но тот сразу дал понять, что из этого ничего не выйдет.

– Есть еще одна. Но откроем мы ее только после того, как будет поставлено минное поле. Ясно?

Лисогор покрутился-покрутился и ушел. Это было вечером, часов около восьми.

До этого я прилично выспался. Всю ночь на теплоходе я почти не спал, поэтому, когда беньяшевский старшина – пожилой, обстоятельный усач – предложил мне тюфячок и одеяло, я с готовностью ими воспользовался. Говорят, днем была небольшая бомбежка, но я ничего не слышал, спал как убитый.

Проснулся оттого, что кто-то деликатно, но настойчиво тряс меня за плечо. С трудом раскрыл глаза – передо мной Валега, мой связной.

– Обед принес, товарищ инженер. Кушать пора.

Я с аппетитом уничтожил полкотелка перлового супа и котлеты из офицерской столовой и, только отдавая Валеге котелок, понял, что все еще больше осложняется. Валеги-то у меня в Сталинграде не было. Был Титков, а Валега появился только летом сорок третьего года, когда я из госпиталя попал в саперный батальон. В Сталинград же, вернее, «в окопы Сталинграда», я его перевел уже после войны, пользуясь своим писательским всемогуществом, – об этом я даже написал потом небольшой очерк в «Новом мире» – «Три встречи». И вот, пожалуйста, стоит сейчас передо мной маленький, головастый, как всегда угрюмый и недовольный моим поведением – почему ушел в первый батальон без него, непорядок…

Я растерялся, но все же мимоходом спросил о Титкове: где он, чем сейчас занимается.

– Как где? – удивился Валега. – Вы ж его сами в медсанбат отправили. У него ж желтуха…

Так, желтуха… В Сталинграде многие тогда болели желтухой. Желтухой и куриной слепотой – от отсутствия каких-то там витаминов, – но я что-то не припомню, чтоб Титков когда-нибудь чем-нибудь болел – здоровенный сибиряк, никакая хвороба его не брала.

Сложный ход моих мыслей нарушило появление разведчиков. Не батальонных, а полковых. Явилось их четверо – три бойца и их командир Фищенко. Все четверо были в тельняшках, выглядывавших из-под гимнастерок, а командир к тому же и в бескозырке. Вид у всех был лихой, особенно у Фищенко. Кургузая, на три пальца ниже пупка, гимнастерка, черный моряцкий ремень, хромовые сапожки, собранные в гармошку, и фрицевская финка с пупыристой костяной ручкой на боку. На другом боку, вернее на заду, – «вальтер» в изящной кобуре, но без немецкой цепочки-шомпола: к тому времени она слишком вошла в моду, и знатоки высшего фронтового шика «сняли ее с вооружения». Все четверо были великолепны. «Великолепная четверка»…

Сняв автоматы, молча расселись на нарах.

С Ванькой Фищенко в те дни мы из-за какой-то ерунды поцапались. Я как старший по званию и возрасту – ему было тогда девятнадцать лет – отчитал его, повернул «кругом, шагом марш!», и он долго мне этого не прощал. Год спустя мы оба были ранены под Голой Долиной на Донце, попали в один госпиталь в Баку, и там он признался мне, что собирался со своими разведчиками сделать мне темную, «чтоб не был таким разумным, интеллигента кусок».

Сейчас он сидел на нарах, расставив колени, и на меня не глядел, насупился. Мне стало смешно. Ведь мы с тобой, гад этакий, в госпитале потом четыре месяца провалялись, и никакой водой, никаким брандспойтом разлить нас нельзя было, а после войны три года ты прожил как миленький у меня на диване, когда учился в техникуме, и в этом году прислал мне к 9 Мая поздравительную телеграмму великолепного содержания: «Пью победу твое здоровье ты же понимаешь Ванька». А сейчас, кривоносая твоя морда, сидишь и глаз в мою сторону не подымаешь.

Сложность ситуации усугубил Беньяш. Оказывается, разведчики были вызваны им, чтоб обеспечить мне установку минного поля, проверить участок разрыва между второй и третьей ротами. Я невольно подумал, а не в этот ли самый раз мы с Ванькой и поцапались – может, во второй раз удастся этого избежать? Но потом вспомнил, что ссора наша произошла не на передовой, на берегу. Так или иначе, но часам к двенадцати вся наша восьмерка – четверо разведчиков, я с саперами и обязательный во всех случаях Валега – отправились на передовую.

До этого ничего особенного не произошло – немцы вели себя тихо, устроили себе, по-видимому, выходной. Раза два звонили из штаба. Звонил и Лисогор – хвастался, что объегорил соседние полки, взял больше инструментов, чем положено, и успел уже три лопаты обменять на ножницы для резки проволоки, которые у нас сперли, и немецкий автомат.

Когда мы уходили, Беньяш похлопал меня по плечу:

– Вернетесь с победой – ставлю угощение. Учти, участок этот между ротами – паршивый участок, ракет там фрицы не жалеют.

Что и говорить, я волновался. Все-таки последний раз ставил мины двадцать три года тому назад, и, хотя перед отходом заставил Шушурина и Сагайдака в порядке, так сказать, тренажа снарядить и разрядить несколько мин, противное чувство страха не покидало меня. Я понимал, что это глупо, что убить меня не убьет, дожил же я до конца войны, и даже не ранит – ожидает меня это не скоро, в июне будущего года, – и все же, что поделаешь, волновался, как необстрелянный новичок.

Подымаясь из подвала по скрипучей лестнице, я невольно поймал себя на том, что втайне надеюсь застать там, наверху, на мясокомбинате, все таким, каким оно было утром – тихим, мирным, с въезжающими и выезжающими машинами, с ругающимся занудным вахтером. Увы, ничего этого не было – только посеченные осколками стены и воронки от мин…

Весь путь до передовой мы прошли довольно быстро. У длиннющего разбомбленного железнодорожного состава с солью по всем правилам устроили небольшой перекур. Пять месяцев спустя, когда мы будем покидать Сталинград, бойцы моего взвода под руководством Титкова набьют свои сидора прозимовавшей всю зиму солью и потом, на Украине, будут бойко ее обменивать на молоко, сметану, творог… А потом, в пятидесятом году, нет, позже, когда мы снимали здесь фильм «Солдаты», мы с ребятами из группы где-то у этой насыпи тоже перекуривали, и, конечно же, я рассказывал про этот путь от мясокомбината на передовую, а потом наверху, у водонапорных баков, сфотографировались на память.

Вот так-то… А теперь опять иди на передовую, растыкивай эти чертовы мины. Тьфу!

Собственно говоря, я мог и не ходить устанавливать мины – это не входит в обязанность инженера, – но то ли хотел себя проверить, то ли просто растерялся и не знал, как поступить, чтобы не уронить свое достоинство, – так или иначе, но пошел. Думаю, что я скорее мешал саперам, чем помогал, но, в общем, все сошло благополучно и без потерь: мины мы расставили, и даже нашлось, к чему их «привязать» (самое сложное дело на передовой, где нет ориентиров), потом разведчики, как всегда, отправились к артиллеристам, саперов я отослал домой, а сам завернул в третью роту – растянул связки на правой ноге, хотелось потуже обмотать щиколотку.