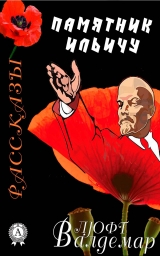

Текст книги "Памятник Ильичу (рассказы)"

Автор книги: Валдемар Люфт

Жанр:

Прочая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Тетя Марта

Моя тётя приехала в Германию пятнадцать лет назад. Ко времени отъезда из Киргизии она была уже на пенсии, но здесь до шестидесяти пяти лет вынуждена была жить за счёт социальной помощи. Там, в Киргизии, она работала поваром в спортивном интернате для одарённых детей. Те, кто приехали из бывшего Советского Союза, прекрасно могут себе представить, что значило в те времена быть поваром в Республиканском элитном интернате. По-настоящему родным нам был дядя, но она, его жена, любила нас больше. Мы тоже её любили. Было за что. В её доме нас всегда принимали приветливо и уезжали мы из него, как правило, нагруженные авоськами с продуктами. Особенно чувствительна была её помощь, когда наступили карточные времена. Я, как и все мои братья и сёстры, в случае нужды, ехал из провинциального казахского городка в столицу Киргизии, называвшейся тогда ещё Фрунзе, и получал от тёти необходимые продукты, которых хватало, при экономном расходовании, на два-три месяца. А экономить для полной и окончательной победы развитого социализма в то время вынуждены были в каждой семье.

Во времена Брежневского коммунизма излишков продуктов, остававшихся от избалованных спортивных талантов, было столько, что тётя сумела построить добротный дом не только для себя. Она всем своим детям помогла обзавестись собственным жильём и машинами. Нет, конечно, не только благодаря ей было изобилие в доме. Наш дядя тоже сидел на тёплом и наваристом месте. Он работал водителем погрузчика на угольном складе. Многие из тех, кто имел свои дома и вынужден был на зиму покупать уголь, знают не понаслышке, какое это золотое дно – угольный склад. Один подъём ковша с углем стоил один рубль. К концу рабочего дня в карманах дяди набиралось столько замызганных чёрной пылью и мазутом рублей, что он порой не знал им счёта. Жаль, что мы, его племянники, жили далеко от него, и нам приходилось отдавать свои кровные рублики чужим трактористам.

По характеру тётя Марта была общительной и весёлой женщиной. Имея в достатке сахар, она варила для своих надобностей самогон, который был крепостью под семьдесят градусов, и любила по случаю приезда родственников пропустить пару гранёных стопочек, после чего делалась разговорчивой и откровенной. Она любила пошутить, но сама шутки понимала плохо, принимала элементарные розыгрыши за чистую монету и из-за этого часто попадала впросак. Так, когда она с семьёй летела из Москвы во Франкфурт на самолёте немецкой авиакомпании, ей подали обед. Среди невиданных доселе яств на подносе лежал в красивой упаковке вкусно пахнущий пакетик. Она спросила своего зятя, особенно расположенного к шуткам различного рода, что это такое. «Это, мама, после еды закусить, чтобы неприятный запах во рту исчез» – ответил он совершенно серьёзно. Каково же было удивление стюардессы, когда она увидела, как пожилая пассажирка пыталась откусить от сложенной вчетверо освежающей салфетки для лица.

Привыкшая к частым визитам племянников, тётя Марта по-настоящему скучала без нас. Зная об этом, зять решил тёщу разыграть. Он сочинил письмо, якобы от меня, вложил его в конверт, приклеил марку и бросил в почтовый ящик. Обратным адресом на конверте он обозначил город, находящийся в сорока километрах от Бибераха. В письме я, как будто бы, писал: «Дорогая тётя Марта, вот уже неделю, как я с семьёй живу в лагере в городе Саулгау. Нам здесь очень нравится. Рядом лес. Воздух удивительно чистый. Так хотелось бы вас увидеть, но мы не знаем, насколько далеко от нас расположен город Биберах. Здесь никого из родных нет и даже за помощью обратиться не к кому»…, и далее в том же духе. Когда дядя, незнавший моего почерка, прочитал письмо вслух, тётя Марта была на седьмом небе от счастья. «Ну, надо же, – радостно приговаривала она, – Володя совсем рядом от нас! Надо к нему ехать!» Дочь тёти Марты, догадавшаяся о том, кто писал письмо, не стала раскрывать правды. Отчасти, она была рада, что у мамы повысилось настроение и выровнялось скачущее давление. Зять же был особенно доволен своей шуткой.

Утром и дочь и зять отправились на работу. После рабочего дня дома их ждал сюрприз. Дядя с тётей с утра взяли из общей кассы все оставшиеся деньги и закупили продукты для якобы пропадающего без их помощи в чужом городе племянника. Чтобы купить самое необходимое им пришлось дважды ходить в расположенный неподалёку супермаркет. Когда дочь и зять увидели рядом с этим изобилием наряженных в полную парадную форму родителей, было уже не до шуток. Пришлось открыть правду. Бананы и огурцы, которые быстро испортились, выбросили, а сладостями и продуктами питались целый месяц всей семьёй.

Самое интересное то, что шутка моего шурина оказалась вещей. Я действительно через год оказался не то чтобы в соседнем городе, а в том самом Биберахе, где жила моя любимая тётя. На самом деле я с семьёй длжен был попасть в город Ульм, к сестре моей жены. Но на тот момент в Ульме лагерь был переполнен и когда чиновник спросил, есть ли какие-нибудь родственники поблизости, я назвал адрес дяди и был направлен в его город.

Сейчас тёте Марте 78 лет. Мой дядя умер. Она живет по-прежнему с дочерью. Тётя сильно сдала, а память совсем подводит. Когда я прихожу её навещать и привычно целую в щёку, она удивленно и изучающе смотрит на меня и спрашивает: «Ты кто?». Услышав от меня, кто я такой, она радостно улыбается и нежно гладит мои ладони. Её как будто на мгновение что-то озаряет, но через пару минут она снова спрашивает: «А где ты живёшь?». Я рассказываю ей, что живу на соседней улице и что она много раз была у меня в гостях. Ей приятно слышать, что мы родственники, но через несколько минут она опять меня спрашивает: «Ты кто?» и я уже в который раз терпеливо рассказываю ей о себе.

Несмотря на то, что она меня больше не узнаёт, я по-прежнему её люблю. Мне приятно вспоминать её чистой слезы самогон, упакованное в непромокаемую бумагу высокосортное масло, приготовленные ею настоящий украинский борщ, русские пельмени, узбекский плов и немецкий нудль-суп. Но больше всего мне запомнились её участливый разговор, бескорыстное тепло и любовь, которыми она одарила меня, как своего собственного ребёнка.

Слёзы моего деда

Мой дедушка дважды сидел в лагере. Первый раз после того, как его раскулачили и выслали в Казахстан. Он получил тогда восемь лет тюрьмы за антисоветскую пропаганду и вернулся домой, когда уже шла война. Второй раз его осудили на десять лет сразу после войны за то, что он с разрешения заместителя коменданта переехал с семьёй в другую деревню, где нужен был кузнец, и где платили больше. Вернувшемуся из отпуска коменданту не понравилось, что переезд с ним не согласовали, и он состряпал на моего деда дело. А если на человека заведено дело, то статья найдётся обязательно. Деду приписали самовольный переезд, пропажу кузнечных инструментов и ещё Бог весть что и отправили в Мойынкумские степи заготавливать саксаул.

Впервые я увидел его, когда мне было пять лет. Почему-то эта встреча осталась в моей памяти на всю жизнь. Сейчас, когда прожита большая её половина, я всё чаще вспоминаю этот день. Особенно в моменты, когда на душе тяжело, и давит груз нерешённых проблем, я мысленно возвращаюсь в тот жаркий летний день, и на сердце становится светлее, проблемы на время забываются, жизнь представляется уже не такой тяжёлой, и натянутые до предела нервы расслабляются.

В тот день я строил у колодца замок из глины и песка. Было жарко. Мои постоянные враги, петух и гусак, отдыхали где-то в тени за сараем, и поэтому я смело месил свой строительный материал. Воду я вылил из тяжёлого оцинкованного ведра в предварительно вырытую ямку. Воды в ведре было много, и она из ямки пробила себе дорогу к протоптанной у колодца тропинке и впиталась там в пыль. Замок у меня не получался. Или не соответствовала пропорция пыли и песка, или я переборщил с водой. Мне было обидно и хотелось плакать. Я был так сильно занят своей работой, что не обратил внимания на промелькнувшую мимо тень. Только когда услышал громкое ругательное слово, я выглянул из-за колодца и с любопытством уставился на высокого, худого, с продолговатым лицом и голубыми глазами мужчину. Ругаясь по-немецки, он стряхивал со своих изношенных брезентовых ботинок налипшую грязь, которая образовалась от вылитой мной воды. Я чувствовал себя виноватым и, боясь наказания, заранее заплакал. Мужчина вытер грязь о засохшую траву, подошёл ко мне, присел на корточки и улыбнулся. Он положил ладонь на мою лысую голову и, шевеля пальцами, сказал:

– Не плачь, маленький. Ничего же не случилось. Грязь – она высохнет. Грязь – это не самое страшное.

Он всмотрелся в меня, как будто что-то вспоминая, и спросил:

– Как тебя зовут?

– Саша.

Мужчина взял меня за локти своими крепкими руками и приподнял над землёй.

– Ты похож на свою маму.

Он прижал меня к груди и пошёл к моему дому. Странно, но я почему-то не боялся его. Мало того, мне было хорошо на его груди. Мне было приятно от поглаживания его шершавой ладони, я слышал, как громко и быстро стучит его сердце, и запах от него шёл какой-то приятный и родной. Много лет позже, уже во взрослой жизни, часто входило в мою душу радостное предчувствие, если где-нибудь я случайно учую дух горящих углей, смешанный с запахом пота, железной окалины и машинного масла. Почуяв этот запах кузницы, я начинаю оглядываться, надеясь увидеть где-нибудь поблизости высокого, покрытого сединой, угловатого, с руками, как оглобли, и широкими сильными ладонями, мужчину.

Мы шли к дому, вернее, к землянке, где жило нас тогда восемь душ, а навстречу нам бежала моя бабушка, забывшая накинуть платок на голову. Мать стояла у калитки, радостно улыбалась и прижимала к себе мою младшую крикливую сестрёнку. Дед обнимал бабушку, и по щекам его бежали слёзы, которые скатывались на моё лицо. Зажатый между бабушкой и дедом, я не мог смахнуть их, и они катились по щеке на мои губы, и на вкус они были горьковато-солёные. До этого дня я всегда считал, что слёзы бывают только у маленьких и у женщин, но в этот день я сделал для себя открытие: взрослые мужчины, оказывается, тоже плачут.

Вечером по случаю возвращения деда, мы, его внуки, налопавшиеся от пуза свежей картошки и лапши с мясом, приготовленным из моего врага петуха Петьки (есть всё-таки справедливость на свете), сидели, кто где мог, и слушали его рассказ о лагерной жизни. Он был немногословен, говорил отрывистыми фразами и часто, сказав что-то, задумывался и как будто улетал в своих мыслях куда-то. Когда нас, пятерых детей, уложили спать на полу на соломенном матрасе, я долго вслушивался в шёпот, идущий из-за ситцевой перегородки, где спали дедушка и бабушка. Я не мог заснуть, предвкушая торжество завтрашнего дня, когда смогу заявить своим гордым соседям, что у меня тоже есть дедушка. Конечно, он не был героем войны, на его груди не сияли ордена, и он не реагировал, когда кто-нибудь бросал ему в спину обидное слово «тюремщик», но он был мой дедушка, а в нашей деревне не многие могли похвалиться тем, что у них есть дедушка.

«Тюремщиком» обзывать деда скоро перестали. Он был хорошим кузнецом, а в то время это была нужная всем профессия. В кузнеце нуждались и герои войны, и отсидевшие на брони механизаторы, и чабаны, и одинокие женщины. Он не заламывал непомерную цену за свою работу, если кто-нибудь приходил к нему с железкой, которую нужно было исправить. Он молча делал из железки необходимую деталь – будь то тренога под казан, ступица для телеги, лемех от плуга, серп, вилы или подкова. Люди быстро поняли, какого специалиста послала им судьба. И мы тоже с этого времени стали жить лучше. Появилось сало на столе, которым рассчитывались с дедом жившие здесь с царских времён русские. Курдючный жир и шерсть для носков были платой чабанов, яйца и курятина – немцев, которые не переставали думать о покинутых ими волжских просторах, но всё же строили здесь добротные дома и обзаводились постепенно хозяйством. Со временем слово «тюремщик» забылось, и моего деда стали называть Давыд Петрович. Соседей, пытавшихся пару раз упрекнуть меня прошлым деда, я быстро поставил на место. Правда, за синяки под их глазами дед отхлестал меня ремнём. Но сквозь слёзы я видел, что он ухмыляется в свои усы и, по-моему, даже гордится мной.

Ещё дважды видел я дедушку плачущим. К тому времен, когда я учился уже в седьмом классе, дед с бабкой построили для себя дом. Они были на пенсии. Я любил после школы приходить к ним и в тишине делать уроки или что-нибудь читать. В тот день я читал книгу, а дед лежал рядом на самодельном диване и дремал. Принесли почту. Вместе с районной газетой пришел какой-то казённый конверт. Из кухни доносился стук скалки по столу – бабушка расскатывала тесто для лапши. Итересная глава в моей книге закончилась. Я хотел о чём-то спросить деда и посмотрел в его сторону. Второй раз в жизни я увидел, как он плачет. Он сидел на диване, отсутствующе смотрел в окно, где расцветал под весенним солнцем урюк, и по его щекам медленно текли крупные капли слёз. Казённый конверт вместе с исписанным листком он сжал в кулаке. Я испугался и закричал: «Бабушка, бабушка, иди сюда, дедушке плохо!». «Нет, нет, мне не плохо», – оправдываясь, проговорил дед. Он протянул руку и погладил меня по голове.

– Что случилось? – встревоженно спросила бабушка.

Дед протянул ей смятый конверт с листком. Бабушка по-русски читать не умела, поэтому передала письмо мне. Многие слова в письме были мне непонятны, но главное я уловил. Моему деду сообщали, что он был осуждён ошибочно, он реабилитирован, и судимости с него сняты. Бабушка, после того, как я закончил читать, в голос заплакала и обняла деда. Они сидели, обнявшись, и плакали, а я удивлённо смотрел на них, и у меня тоже подкатывали слёзы, но я сдерживал их, потому-что считал себя уже взрослым, а взрослые не плачут.

Последний раз я видел деда, когда после года службы в стройбате приехал в отпуск на десять дней. За неделю до моего приезда его парализовало. Обняв мать, отца и повзрослевших сестрёнок я сразу пошёл к деду. Он беспомощно лежал в постели, стал худым, и на длинном лице остро торчали скулы и нос. Дед хотел что-то сказать мне, но у него ничего не получалось. Он оставил свои бесполезные попытки говорить, нащупал ещё чуть действующей рукой мою ладонь и, еле-еле шевеля пальцами, стал её гладить. В углу глаз появилась влага, и две крупные слезы выкатились из них и скатились на подушку.

Больше своего деда я не увидел. Он умер через месяц. Письмо о его смерти я получил через две недели после похорон. Я сидел в каптерке и сжимал в ладони письмо. Я не плакал, ведь я же взрослый, но по моим щекам катились слёзы. Пара капель попала мне на губы, и вкус их был до боли знаком. Они были горьковато-солёные.

Старая учительница

– Карл! Неужели это ты? Привет!

Мужчина моего возраста, широко улыбаясь и раскинув руки, шёл ко мне. Нос горбинкой, тонкие усы, круглая большая голова. Я бы его не узнал, если бы не левая рука, на которой не было четырёх пальцев.

– Здравствуй, Байрам!

Мы обнялись.

– Слушай, ты же, как я слышал, уехал в Германию?

– Да. Вот, прилетел родных и друзей навестить. Могилки поправить.

Я взял себе и Байраму по стакану холодной газированной воды и отошёл с ним в сторонку.

В этот южный областной город я приехал сегодня рано утром. До 10 часов отметился в ОВИРе, побродил по городу, заглянул на базар и теперь ждал свой рейсовый автобус. До его отправления оставалось больше часа. Я купил журнал и собирался почитать под навесом, на сквознячке.

С Байрамом мы учились в одном классе. Свои четыре пальца он потерял при мне. Одно время модно было стрелять из «пугача». Медную трубку с одной стороны заглушали, а с другой заправляли зажигательной серой от спичек. В отверстие трубки вставлялся загнутый гвоздь, который фиксировался резинкой. На резинку надо было только надавить пальцем, чтобы гвоздь с инерцией входил в трубку и приводил спичечную массу к взрыву. Особым шиком было подойти с заряженным «пугачом» к группе девчат и выстрелить. Однажды Байрам зарядил в «пугач» спичечной серы от целого коробка. При выстреле трубка взорвалась и ему оторвало четыре пальца. С тех пор ни он, ни я из «пугача» больше не стреляли.

Вернув стаканы, мы присели на свободную скамейку. Нам было о чём поговорить – не виделись больше двадцати лет. Байрам сильно изменился. Стал шире в плечах, появился живот, седые волосы на голове стали редкими, и сверху начала образовываться лысина. Наверное, в его глазах и я выглядел уже старым. Я спросил его, что он делает в областном городе.

– Дела. У меня здесь ресторан и два шашлычных киоска.

– Когда домой поедешь?

– Вечерним поездом. Хочу ещё в дом престарелых заехать.

– Кто у тебя там?

– Помнишь Елену Васильевну, нашу классную? Она живёт теперь там.

Как же не помнить. С пятого класса она была у нас классной руководительницей. Бывшая фронтовичка, она воспитывала нас строго на военный лад. Но особенно строгой она была к немцам и чеченам.

– Так Елена Васильевна в доме престарелых? – удивился я.

– Да. Уже пять лет.

– А где же её дети?

– Дети разъехались. Виталий – бывший футболист, в Новосибирске, а Надя где-то в Подмосковье. С тех пор, как наш военрук, её муж, десять лет назад умер, они в селе больше не появлялись. Зоя, она на почте работает, рассказывала, что сначала дети ей писали хоть раз в полгода, а потом совсем замолчали. Когда Елена Васильевна вышла на пенсию, она приходила каждый день на почту. Часами ждала почтовую машину из района. Почти год ходила, всё ждала писем, а потом перестала. Пенсию она, как фронтовичка, хорошую получала. Но когда началась перестройка, этих денег не стало хватать, да к тому же пенсию стали выдавать раз в квартал, а то и в полгода. Она заболела, поэтому работать в огороде уже не могла. Мы, бывшие ученики, договорились по очереди ухаживать за ней. Но и нас в селе становилось всё меньше и меньше. В конце концов, решили её устроить в дом престарелых. Все, кто могли, помогали в этом. Амзибек, заведующий отделом в областной администрации, Гуля, врач в районной больнице, Штейнер, у него свой строительный кооператив. В общем, сейчас она живёт в самом лучшем доме престарелых, почти в центре города. У неё отдельная комната, мы её обставили новой мебелью, купили импортную инвалидную коляску и, по-возможности, навещаем нашу старую классную. У меня еще дела в городе, а где-то часа в три зайду к ней. Хочешь, поехали со мной. Вечером на поезде вернёмся домой.

– Нет. Я хочу до вечера уже в районе быть. Да и не помнит она уже меня, наверное. Нет, не поеду.

Мы проговорили еще с полчаса. Байрам взял такси и уехал в город. Я остался один. По радио сообщили, что по техническим причинам мой автобус задерживается ещё на один час. К обеду стало жарче. Скамейки в тени навеса были все заняты. К киоску с газированной водой вытянулась бесконечная очередь. С трудом отыскав место на одной из скамеек, я развернул журнал, но прочитанное не доходило до сознания. Мысли упорно уносили меня в прошлое…

В нашей школе все боялись Елену Васильевну. Когда она в перерыве шла по коридору, все, от первокласников до выпускников, прекращали свои разговоры и игры и, чуть ли не вытянувшись в струнку, тревожно провожали её глазами. Не дай бог, если кто-нибудь пройдёт по коридору быстрее, чем предусмотренно школьными правилами. Самым лёгким наказанием считалось мытьё полов в коридоре после уроков. Но чаще всего «на ковёр» вызывались родители, которым поступок ребёнка преподносился, как следствие грубейших ошибок в его воспитании. Елена Васильевна преподавала историю. Свой предмет она знала хорошо. Когда она рассказывала о Римской империи, о крепостничестве и истории Руси, её можно было слушать часами. Любимыми её темами были революция и Отечественная война. На её уроки шли с интересом, но как человека не любили. Всё из-за её властного характера. Бывшая фронтовичка, она через десятилетия всё ещё вела войну против фашистов и предателей. Пропустивший без причины урок был дезертиром. Все немцы для неё остались навсегда фашистами. Чеченцы, которых в нашем селе жило много, были предателями. И будущее она нам предсказывала самое прозаичное. Чеченцы, по её словам, как правило, станут «спекулянтами» (продавцами) или скотниками, немцы – механизаторами или доярками. Когда в седьмом классе писали сочинение на тему «Кем я хочу быть», я написал, что хотел бы стать писателем. Она пришла в класс вместе с учительницей по литературе и с яростью набросилась на меня.

– О чём хочешь ты писать? – кричала она на меня. – О своих фашистах, о концлагерях. Забудь об этом. После восьмого класса иди в школу механизации. Может быть, станешь хорошим комбайнером.

С тех пор иначе, как «писака» она меня больше не называла. Из-за неё я бросил десятый класс. Это произошло неожиданно. Нас в семье было восемь детей. Мать болела и не могла уже работать, а отец был грузчиком в сельпо и зарабатывал мало. Жили мы бедно. К началу учебного года родители купили нам все самое необходимое из школьных принадлежностей и из одежды. Только мне не сумели купить свитер на зиму и костюм. Денег не хватило. Но зато отец по блату в сельпо взял для меня хорошую тёплую куртку. Костюм и свитер рассчитывали мне купить в октябре с сентябрьской получки. И, как назло, 25 сентября вдруг резко похолодало, и ночью выпал снег, что для юга Казахстана было делом необычным. В школе ещё не топили. В классах было холодно. Ученики одели тёплые пуловеры и пиджаки, девочки накинули на себя шерстяные и пуховые платки. А мне кроме куртки одеть было нечего. Два урока я отсидел в куртке, а третьим был урок истории. Елена Васильевна, увидев меня в куртке, тут же потребовала снять её.

– Можно я в куртке останусь, у меня под ней только рубаха, – взмолился я.

– Ты снимешь сейчас же куртку или выйдешь из класса.

Мне пришлось выйти. Когда начался следующий урок, она специально пришла проверить, в чём я сижу. На мне по-прежнему была куртка.

– Ты пойдёшь сейчас со мной к директору.

Пока я шёл от своей парты к дверям, она зло выговаривала мне:

– Ты что, голодранец или нищий? Пусть твои родители побольше работают, не лентяйничают, тогда будет всего хватать.

Директор отправил меня домой одеться потеплее. Дома я попробовал натянуть на себя прошлогодний пуловер, но он стал мне совсем маленьким, отцовский же свитер висел на мне, как на пугале. Вечером мать пошла занимать деньги к соседям. На следующий день я купил в городе толстый свитер. Он был дешёвый, зелёного цвета с двумя широкими красными полосами на груди и голубыми горошинами. Когда я снова пришёл в школу, погода неожиданно изменилась. Стало тепло. Я парился за партой в тёплом свитере, когда Елена Васильевна вошла в класс. Она увидела меня и издевательски проговорила:

– Ну, ты сегодня и вырядился! Как попугай!

Весь класс вместе с ней засмеялся. Я встал, громко обозвал её «дурой», собрал свои учебники и вышел из класса. Больше я в школу не пошёл. На следующий год я поступил на базе восьми классов в строительный техникум, получил диплом с отличием, работал далеко от дома на большой стройке и закончил заочно ещё институт. После техникума ездить домой часто возможности уже не было, а когда женился и родились дети, приезжать к родителям в гости мог себе позволить только раз в два-три года. Злости на учительницу у меня не было. Я о ней просто забыл. Но теперь, после встречи с Байрамом, прошлое вдруг всплыло в моей памяти. Мне хотелось знать: осталось ли она прежней властной фронтовичкой? Помнит ли она меня? Это было не просто любопытство, это было желание понять и, может быть, простить её за мою разрушенную мечту, и ещё, наверное, получить прощение самому за её душу, загубленную в окопах на придуманной не ею войне.

По радио снова объявили задержку моего рейса ещё на один час. Была уже половина третьего. Я сдал в кассу билет, сел в свободное такси, назвал адрес дома престарелых и через двадцать минут вошел в двери укрытого в тени деревьев длинного одноэтажного здания. Байрама я увидел в конце коридора, где была пристроена новая, с широкими окнами, веранда. Он приветливо помахал мне рукой. Рядом с ним в новой коляске сидела худая, с тонким продолговатым лицом старая женщина. На ней был цветной халат, аккуратно постриженные седые волосы она зачесала старомодным гребешком назад. Её некогда голубые глаза стали серыми, но в них сквозила прежняя властность.

Я поздоровался с ней.

– Кто ты такой? – спросила она меня.

Я назвал свою фамилию. Она долго рылась в памяти и наконец сказала:

– Не помню такого.

– Где ты живешь? – снова спросила она меня.

– В Германии.

Она отвернулась и стала смотреть в открытое окно веранды на дерево, где вели свою вечную драку воробьи.

– Да, воевала, «Катюшу» пела в Берлине, а теперь они – лучшие друзья, – еле слышно, вся в своих мыслях, проговорила старуха. – Они, побеждённые, – богатые, а мы, победители, – нищие.

Байрам засмеялся.

– Елена Васильевна, мы скоро тоже будем богатыми.

Она, продолжая смотреть в окно, спросила:

– Наладилось у Риты с мужем? Скажи им, пусть придут вдвоём, я их повоспитываю немного.

– У них всё в порядке. Помирились.

– А как себя чувствует Касым после операции? Передай ему, пусть тяжёлое не подымает. Ему сейчас беречься надо.

Я молча наблюдал, как бывшая учительница и её ученик вели разговор. Она спрашивала, он отвечал. Старая женщина помнила, наверное, всех своих учеников. О тех, кому было сейчас хорошо и у кого не было проблем, она не вспоминала. Её переживания и заботы распространялись теперь только на тех, кому было в данное время трудно, кто потерял работу или был болен.

– Ты передай Ванюше, пусть не запивается. У него же золотые руки. Водкой делу не поможешь. Да и кто алкоголика возьмёт на работу? Я позвоню Штейнеру. Он его возьмёт в свой кооператив. Пусть Ваня только пить бросит, – властным голосом наставляла Елена Васильевна Байрама.

Иногда она бросала задумчивый взгляд в мою сторону, но к разговору меня не привлекала.

Они проговорили друг с другом почти час. Елену Васильевну уже дважды звали к полднику. Наконец, Байрам встал со скамейки. Он пожал учительнице руку.

– Иди уже. Не терпится, наверное, от старухи избавиться?

– Да что вы, Елена Васильевна, нам же надо ещё билеты на поезд купить.

Она посмотрела на меня.

– Когда снова в Германию поедешь?

– Через две недели.

– Хорошо там?

– Как сказать… В чём-то хорошо, в чём-то плохо.

– Ну да. Хорошо там, где нас нет. Идите уже. Мне тоже пора. Вон санитарки от злости уже лопаются.

Я подошёл к Елене Васильевне, взял левую, лёгкую, как пушинка, ладонь и поцеловал её. Она погладила меня правой рукой по голове.

– Прощай, Карлуша! И прости меня…, – и уверенно поехала на своей коляске в сторону столовой.

Мы шли по тенистой аллее к центральному проспекту. Байрам говорил мне что-то, но я его не слушал. Мысли были там, на веранде дома престарелых, где сидела в коляске старая, на вид беспомощная женщина. На самом деле от неё по-прежнему сквозила уверенность и властность. Но это теперь не пугало, а наоборот, вызывало доверие и уважение к ней. Все мои послешкольные годы я, не признаваясь себе, каждый год ждал приглашения на встречу выпускников нашей школы, но так ни разу и не получил его. И вот теперь, после встречи с моей бывшей учительницей, я вдруг почувствовал себя приглашённым на этот вечер. Не было обиды на неё, пропало сожаление, что я не стал, как мечтал, писателем. Чувство удовлетворения и успокоения заполняло меня. Я стал теперь другим. Мир стал теперь другим. И, наконец, моя жизнь приобрела какой-то смысл, как будто я открыл ключом какую-то недоступную мне ранее дверь и за ней вдали увидел яркий свет.