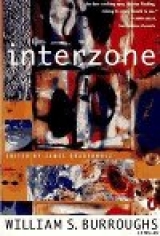

Текст книги "Интерзона"

Автор книги: Уильям Сьюард Берроуз

Жанр:

Контркультура

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)

Уильям Сьюард Берроуз

Интерзона

Палец

Ли не спеша брел вверх по 6-й авеню со стороны 42-й улицы, отражаясь в витринах.

«Я должен это сделать,» повторял он про себя.

Вот и она. Лавка ножовщика. Ли стоял перед ней, дрожа от холода в своем поношенном честерфильде с поднятым воротником. Одна из пуговиц на пальто отсутствовала, ненужные нитки трепались на ледяном ветру. Он медленно обогнул витрину и вошел, разглядывая ножи, ножницы, карманные ножики, пневматические пистолеты и наборы инструментов с металлическими ручками, упакованные в небольшие кожаные пакеты. Ли вспомнил, что как-то раз в детстве ему подарили такой набор на Рождество.

Наконец он увидел то, что искал: ножницы для резки дичи, точь в точь такие, как те, которыми отец обрезал у индюшек лапки на День Благодарения у бабушки.

Ножницы лежали, блестящие и гладкие, одно лезвие – прямое и острое, другое – с зубцами, как у пилы, чтобы придерживать мясо.

Ли попросил эти ножницы посмотреть. Он поклацал ими, проверил лезвия большим пальцем.

«Нержавеющая сталь, сэр. Не только не ржавеет, но и не тускнеет.»

«Сколько?»

«Два доллара семьдесят девять центов с налогом.»

«Хорошо.»

Продавец запаковал ножницы в коричневую бумагу и плотно замотал сверток клейкой лентой. Ли показалось, что бумага, хрустя, оглушительно шумит в пустой лавке. Он разменял последние пять долларов и вышел, ощущая тяжесть ножниц в кармане пальто.

Он пошел вверх по Шестой авеню, бормоча:

«Я должен это сделать. Теперь-то уж придется это сделать, раз купил ножницы.»

Он увидел вывеску: «Отель Аристо».

Консьержки не было. Он поднялся на один этаж. Старик, тусклый и размытый, как старая фотография, стоял за конторкой. Ли зарегистрировался, заплатил доллар аванса и забрал ключ с массивным бронзовым брелком.

Он вошел в комнату, как в черную шахту. Включил свет. Потемневшая от времени мебель, двуспальная кровать с тощим матрацем и провисшей сеткой. Ножницы он положил на тумбочку перед вращающимся овальным зеркалом.

Ли прошелся по комнате. Снова взял ножницы и поместил последнюю фалангу своего левого мизинца против зубцов, нижнее лезвие точно на суставе. Медленно он опускал верхнее лезвие, пока оно не коснулось мякоти пальца. Посмотрел в зеркало, изобразив на своем лице надменную маску денди XVIII века. Глубоко вздохнул, сжал ручки быстро и сильно. Боли он не почуствовал. Кончик пальца упал на тумбочку. Ли повернул руку и поглядел на обрубок. Кровь брызнула ему в лицо.

Неожидано он ощутил острую жалость к кусочку пальца, лежащему на тумбочке с несколькими капельками крови, собравшимися вокруг кости. Слезы навернулись ему на глаза.

«Не помогло,» сказал он голосом усталого ребенка. Он привел свое лицо в порядок, стер с него кровь полотенцем и накрепко перевязал палец, добавляя больше марли по мере того, как просачивалась кровь. За несколько минут кровотечение прекратилось. Ли подобрал обрубок пальца и положил в жилетный кармашек. Затем вышел из отеля, швырнув ключ на конторку.

«Я сделал это,» сказал он себе. Волна эйфории захлестнула его на улице. Он зашел в бар и заказал двойной бренди, встречая все глаза одинаково дружелюбным взглядом. Добрая воля изливалась из него на всех встречных. Жизнь, полная оборонительной враждебности, осталась позади.

Спустя полчаса он сидел на скамейке в Сентрал-Парке в компании своего психоаналитика. Тот все пытался убедить его отправиться в Белльвью и предложил «прогуляться и все обсудить».

«Серьезно, Билл, ты рубишь сук, на котором сидишь. Когда ты поймешь, осознаешь, что ты сделал, тебе понадобятся услуги психиатра. Для твоего „я“ это будет уже слишком.»

«Мне нужно только зашить палец. У меня сегодня свидание.»

«Серьезно, Билл, я не представляю себя в дальнейшем твоим аналитиком, если ты и на этот раз не послушаешься меня.» Голос его перешел на фальцет, на визг, он был почти в истерике. Ли не слушал: он глубоко верил в своего доктора. Доктор о нем позаботится. Он обернулся к нему, улыбаясь, как маленький мальчик:

«Почему бы Вам самому не зашить?»

«Я не делал этого с тех пор, как был практикантом, и, в любом случае, у меня нет с собой инструментов. Зашить нужно правильно, иначе можно запросто получить заражение крови.»

В конце концов, Ли согласился зайти в Белльвью – только для оказания медицинской помощи.

Ли сидел на лавочке в Белльвью, дожидаясь, пока доктор закончит с кем-то беседовать. Доктор вернулся и отвел Ли в другую комнату, где практикант зашил ему палец и наложил повязку. Доктор все продолжал убеждать его сдаться на обследование; Ли внезапно овладела слабость. Медсестра попросила его откинуть голову. Ли почувствовал, что должен целиком положиться на доктора.

«Хорошо,» сказал он. «Я сделаю, как вы скажете.»

Доктор похлопал его по руке. «Ага, Билл, ты делаешь все, как надо.» Он провел Ли мимо нескольких столов, где тот подписал какие-то бумаги.

«Пойду разберусь с канцелярщиной,» сказал доктор.

Наконец, Ли, облаченный в халат, оказался в пустой палате.

«Где моя комната?» спросил он у медсестры.

«Ваша комната! Я даже не знаю, к какой из кроватей вы приписаны. Так или иначе, вы не можете пойти туда до восьми часов, пока не будет специального распоряжения врача.»

«Где мой доктор?»

«Доктор Бромфилд? Сейчас его нет. Он будет завтра около десяти утра.»

«Я имел в виду, доктор Хоровиц.»

«Доктор Хоровиц? Не думаю, чтобы здесь такой работал.»

Ли огляделся вокруг. Пустые коридоры, мужчины, бродящие по ним в пижамах, бормочущие что-то под холодным, безразличным взглядом служителя.

Черт, да это же психиатрическая клиника, подумал он. Он затащил меня сюда и смотался!

Годы спустя Ли рассказывал эту историю так:

«Никогда я не говорил тебе о том, как у меня был приход Ван Гога, и я отрезал себе кончик мизинца?» С этими словами он показывал свою левую руку. «Так вот, эта девица. Живет в соседнем номере от меня в меблированных комнатах на Джейн-Стрит. Я в нее влюблен, а она такая тупая, что я никак не могу произвести на нее впечатление. И каждую ночь я слышу, как она там, в соседней комнате, с другим мужиком на полную катушку. Это меня окончательно доконало. Ну, я и отрезал начисто кончик вот этого мизинца. Решил подарить его ей: „Пустячное напоминание о моей неугасимой страсти. Предлагаю Вам носить вот это на шее в флакончике с формальдегидом.“

Но мой психоаналитик, вонючий ублюдок, затащил меня в психушку, а обрубок пальца послали в Поттерсфилд, приложив к нему свидетельство о смерти, потому что кто-то ведь мог найти этот обрубок, и полиция стала бы искать остальные части тела.

Если тебе, милок, когда-нибудь случится оттяпывать себе палец, не вздумай брать ничего, кроме ножниц для дичи. Только ими ты наверняка отрежешь начисто.»

«А что же с этой девицей?»

«О, к тому времени, как я выбрался из дурдома, она уже давно переехала в Чикаго.

Я больше никогда ее не видел.»

Ли и мальчики

Солнечный луч падает на внутреннюю сторону бедра мальчишки, сидящего на крыльце в шортах, ноги его раздвинуты, и вас охватывает спазм – сперма брызжет в бесконечном оргазме, стекая по камням улицы, шея и спина ломаются… теперь лежащего мертвым, глаза закачены, видны белые длинные разрезы, постепенно из белых становящиеся красными, а кровь, как слезы, стекает по лицу…

Или неожиданный запах соленого воздуха, звуки рояля внизу по улице города, горячий полуденный ветер трясет листьями пыльного тополя, картины взрываются в мозгу, как ракеты, от запахов, звуков вас сводит судорога, ностальгия переходит в невыносимую, страшную боль, мозг превратился в перегруженный коммутатор, посылающий сумасшедшие сигналы внутренностям. Наконец, тело не выдерживает, сжимается, как бешеная кошка, кровяное давление падает, флюиды текут по разбухшим дряблым артериям, за шоком следуют кома и смерть.

Кто-то постучал в наружный ставень. Ли открыл окно и выглянул наружу.

Мальчик-араб лет четырнадцати на вид – они всегда выглядят моложе своего возраста – стоял и улыбался так, что понять его двусмысленно было нельзя. Он сказал по-испански что-то, что Ли не расслышал. Ли отрицательно помотал головой и стал закрывать ставень. Мальчик, все продолжая улыбаться, взялся за него, пытаясь помешать Ли. Ли рванул ставень и захлопнул его. Он почувствовал, как грубое дерево поймало и разорвало руку мальчика. Мальчик, не сказав ни слова, повернулся и пошел прочь с опущенными плечами, держась за свою руку. На углу маленькая фигурка попала в столб солнечного света.

«Я не хотел его обидеть,» подумал Ли. Он пожалел, что не дал мальчику хотя бы немного денег, даже не улыбнулся ему. Почувствовал себя грубым и отвратительным.

Несколько лет назад он ехал на автомобиле где-то в Вест-Индии. Автомобиль замедлил ход из-за обилия ухабов, маленькая черная девочка подбежала к нему и со смехом бросила в машину букет цветов. Круглолицый грузный американец в буром габардиновом костюме собрал эти цветы и со словами «не нужно» швырнул их в девочку. Цветы посыпались на пыльную дорогу, а девочка с плачем убежала.

Ли медленно закрыл ставень.

В долине Рио-Гранде на юге Техаса он убил гремучую змею клюшкой для гольфа. От столкновения металла и живого мяса змеи его прошиб электрический удар.

В Нью-Йорке, когда он кидал бухих отрубов в метро с Роем, на конечной станции, в Бруклине, какой-то пьяный вцепился в Роя и стал звать фараонов. Ли дал этому пьяному в морду, сбив с ног, а затем пнул его в бок ногой. Хрустнуло ребро. На Ли накатил приступ тошноты.

На другой день он заявил Рою, что больше пьяных грабить не будет. Рой поглядел на него своими безразличными карими глазами, которые ловили блики света, подобно опалу. В голосе Роя была мужественная ласковость, ласковость, которой обладают только сильные мира сего: «Тебе херово от того, что ты пнул этого раздолбая, да?

На тебе свет клином не сошелся, Билл. Я найду себе другого напарника.» Рой надел шляпу и начал уходить. Он остановился, держась за ручку двери, и обернулся.

«Это, конечно, не мое дело, Билл. Но у тебя же денег на жизнь хватит. Почему ты просто не завяжешь?» Он вышел, не дожидаясь, пока Ли ответит.

Ли был не в настроении заканчивать письмо. Он надел пальто и вышел на узкую, бессолнечную улицу.

Аптекарь заметил Ли, стоящего в дверях лавки. Лавка эта была около восьми футов шириной, бутылки и коробки расставлены вдоль стен. Аптекарь улыбнулся и поднял палец.

«Одну?» спросил он по-английски.

Ли кивнул, обводя взглядом бутылки и коробки. Аптекарь передал ему коробку ампул, не заворачивая. Ли сказал: «Спасибо.»

Он пошел прочь, сквозь улицу, по обе стороны которой был базар. Товары переполняли эту улицу, и Ли уворачивался от посуды, мисок, подносов с гребешками, карандашами, мыльницами. Вереница ослов, груженых древесным углем, перегородила ему дорогу. Он прошел мимо женщины без носа, с черным шрамом на лице, тело завернуто в грязный и грубый розовый шелк. Ли шел быстро, виляя из стороны в сторону, просачиваясь между людьми. Он достиг солнечных аллей внешней Мадины.

Прогулка по Танжеру напоминала падение, ныряние в темные шахты улиц с натыканием на углы и пороги. Он миновал слепца, сидящего на солнышке у одной из дверей.

Слепец был довольно молод, с бахромой белокурой бороды. Он сидел с протянутой рукой, рубашка расстегнута, и видна была гладкая, ухоженная плоть и неглубокие, неподвижные складки на животе. Он сидел там весь день, каждый день.

Ли свернул на свою улицу, и ветерок с моря охладил пот на его тощем теле. Он всунул ключ в скважину и открыл дверь плечом.

Он перетянул себе вену и всадил иглу в гноящийся нарыв. Кровь винтом брызнула в шприц – в те дни он пользовался обычным шприцем. Указательным пальцем он нажал на поршень. Неуловимая ласка потекла по его венам. Он бросил взгляд на дешевый будильник на столе у кровати: четыре часа. Его мальчик приходил в восемь.

Времени достаточно для того, чтобы отучить Эвклида от его геометрии.

Ли ходил по комнате. «Мне надо завязать,» повторял он снова и снова, ощущая тяжесть джанка в своих клетках. Он пережил момент паники. Крик отчаяния скрутил его тело: «Мне надо убираться отсюда! Мне надо сделать передышку!»

Как только эти слова вылетели, он вспомнил, чьи это слова: братья Эспозито-Бешеные Псы, арестованные за ограбление с убийством, отделенные от электрического стула лишь маленьким промежутком времени и некоторыми формальностями, прошептали эти слова в подслушивающие устройства, установленные у их кроватей в тюремной камере.

Он сел за пишущую машинку, зевнул и сделал несколько заметок на отдельном листке бумаги. Ли зачастую тратил на одно письмо по многу часов. Он бросил карандаш и уставился в стену с лицом пустым и мечтательным, размышляя о душевном человеке Вильяме Ли…

Он был уверен, что рецензенты из этих подозрительных журнальчиков, типа «One», тоже сочтут Вилли Ли душевным, если только он – гримаса дискомфорта – ну, знаете, если он, так сказать, не переборщит.

«О, это же просто мальчишество… в конце концов, Вам же понятно, что воля мальчика – это воля ветра, а размышления юности – это долгие, долгие размышления.»

«Да, я знаю, но… пурпурножопые бабуины…»

«Это гангренозная девственность.»

«Как же мне это самому не приходило в голову. Ну, а геморрой?»

«Да как будто все дети на что-то подсели.»

«Вот именно… а выпавшие из задницы кишки, ищущие, где бы отлить, как слепые черви?»

«Порнуха для школьников.»

«Поймите, я вовсе не пытаюсь казаться милым крошкой Ли…»

«Лучше и не стоит. Он на все сто процентов тоскливый мальчик, он тащится от свистков паровозов, которые слышит через покрытое снегом жнивье и замерзшую красную пыль Джорджии.»

…да, что-то слегка беспокоило в том, что портрет душевного Вильяма Ли должен обрисовывать сам Вильям Ли. Он подумал о развитии мозговых марионеток, телепатической марионетки, которая настраивает вашу психику и говорит именно то, что вы хотите услышать: «Босс, Вы душевны. Вы самый что ни на есть новожопый пурпурномодный святой.»

Ли отложил карандаш и зевнул. Он поглядел на кровать.

«Я сонный,» решил он. Он снял брюки, ботинки и лег на кровать, укрывшись байковым одеялом. Они не чешутся. Он закрыл глаза. Картины неслись мимо, волшебный фонарь джанка.

Когда, бывает, переберешь, такое ощущение, будто избыток дурмана кружится вокруг да около, приковывает к постели, ощущение пасмурного, мертвого ужаса. Картины в мозгу неуправляемые, черно-белые, без всяких эмоций, а неживая тяжесть наркотика лежит в теле подобно вязкому, густому веществу.

Ребенок подошел к Ли и протянул к нему кровоточащую руку.

«Кто это сделал?» спрашивал Ли. «Я убью его. Кто это?»

Ребенок поманил его в темную комнату. Окровавленным обрубком пальца он указал на Ли.

«Нет! Нет!» завопил Ли и проснулся.

Он посмотрел на часы. Было почти восемь. Его мальчик мог прийти в любую минуту.

Ли порылся в комоде у кровати и нашел косяк. Он закурил его и откинулся на кровать, ожидая Кики. От ганджи во рту был горький зеленый вкус. По всему телу разлилось теплое покалывание. Ли заложил руки за голову, выпятив ребра и втянув живот.

Ли было сорок лет, но тело его было сухощавым, как у подростка. Он опустил глаза на свой живот, принявший форму дуги, начинающейся от грудной клетки. Джанк довел его тело до состояния «кожа да кости». Ли чувствовал стенку своего желудка прямо под кожей. Кожа белая и гладкая, он был почти прозрачный, как тропическая рыба, с голубыми жилками в том месте, где выдавалась подвздошная кость.

Кики вошел и включил свет.

«Спите?» спросил он.

«Нет, просто отдыхаем.» Ли встал и обвил Кики руками, заключив его в долгое, крепкое объятие.

«В чем дело, мистер Вильям?» сказал Кики, смеясь.

«Ни в чем.»

Они присели на край кровати. Кики рассеянно гладил Ли по спине. Потом обернулся и посмотрел на Ли.

«Очень худой,» сказал он. «Вам надо есть больше.»

Ли втянул живот так, что почти дотронулся им до хребта. Кики засмеялся и провел руками по ребрам Ли вниз к животу. Он положил большие пальцы на его хребет и попытался заключить его живот в ладони. Он встал, снял с себя одежду и сел рядом с Ли, лаская его с беспорядочной страстью.

Как и многие испанские мальчики, Кики не испытывал любви к женщинам. Для него женщины существовали только ради секса. Он знал Ли уже несколько месяцев и по-настоящему любил его, любил платонически. Ли был тактичен и великодушен, он не просил Кики делать того, чего тот не хотел, оставляя занятия любовью на подростковом уровне. Кики был вполне доволен таким положением вещей.

А Ли был вполне доволен Кики. Ему не нравилось заниматься поисками мальчиков.

Интерес к одному и тому же мальчику после нескольких встреч он не терял, не будучи любителем беспорядочных связей. В Мексике он дважды в неделю спал с одним и тем же в течение года. Тот мальчик был так похож на Кики, что мог бы сойти за его брата. У обоих были прямые черные волосы, восточный облик и худощавое гладкое тело. От обоих исходил дух приторной мужской девственности. Ли везде встречал одинаковых людей, куда бы он ни попал.

Портреты «Кафе Сентраль»

Джонни-экскурсовод сидел перед «Кафе Сентраль» с миссис Мерримс и ее шестнадцатилетним сыном. Миссис Мерримс путешествовала на страховую премию своего мужа. Она была холеная и полноправная. Она составляла список того, что надо купить и куда надо сходить. Джонни наклонился чуть вперед, обходительный и изнывающий от услужливости.

Другие экскурсоводы курсировали мимо, как расстроенные акулы. Джонни по праву заслужил их зависть. Его взгляд скользил вбок по худощавому телу мальчика, которому так шли серые фланельки и спортивная рубашечка с открытым воротом.

Джонни облизал губы.

Ханс сидел за несколько столиков от него. Это был немец, поставлявший мальчиков английским и американским гостям. У него был дом в туземном квартале – кровать и мальчик, два доллара за ночь. Правда, большинство его клиентов предпочитали «быстрячок». У Ханса были типично нордические черты, тяжелый костяк. Было что-то черепообразное в его лице.

Мортон Кристи сидел рядом с Хансом. Мортон был патетическим имя-черкни и на-столе-прибери. Ханс был единственным человеком в Танжере, способным терпеть его дурацкую болтовню, его бесконечное нудное вранье о благосостоянии и положении в обществе. В одной из его историй говорилось о двух тетках, живущих в одном доме и не сказавших друг другу ни слова в течение двадцати лет.

«Но, понимаешь, дом такой огромный, что это было нетрудно, правда. У них у каждой свой штат прислуги и свои отдельные домохозяйки.»

Ханс просто сидел и улыбался сквозь все эти россказни. «Это же маленькая девочка,» говаривал он в оправдание Мортону. «Вы не должны на него напрягаться.»

На самом деле, Мортон выработал в себе за годы своего отщепенчества сидя то за одним, то за другим столиком, отчаянно стараясь отсрочить хоть на секунду тот момент, когда собеседник его пошлет, – острейшее чутье на слухи и скандалы. Если кого-то брали за жабры, Мортон всегда узнавал об этом первым. У него был нюх именно на то, что кто-либо старался скрыть. Самая внешне бесстрастная личина не имела никакой защиты от его телепатической проницательности.

Кроме того, хотя он не был ни внимательным слушателем, да и не нравился никому, то есть был вовсе не тем человеком, которому хотелось бы излить душу, у него был способ вытягивать из вас самые неожиданные откровения. Иной раз вы забывали, что он рядом, и говорили что-то кому-то другому за столиком. Иногда он вдруг встревал с вопросом личным, нахальным, и вы отвечали ему прежде, чем успевали опомниться. Его личность настолько ничего из себя не представляла, что вас ничто не могло насторожить. Ханс использовал этот талант Мортона в целях сбора ценной информации. Он мог разузнать обо всем происходящем в городе, проведя каких-нибудь полчаса с Мортоном в «Кафе Сентраль».

Сам Мортон собственного достоинства не имел, поэтому его самооценка росла и падала по мере того, как к нему относились другие. Поначалу он производил хорошее впечатление. Он казался наивным, детским, дружелюбным. Незаметно наивное щебетание переходило в глупую, механическую болтовню, дружелюбие – в голодную, цепляющуюся навязчивость, а детскость таяла у вас на глазах над столиком кафе.

Вы поднимали глаза и видели глубокие морщины у рта, жесткого, глупого рта, похожего на рот старой шлюхи, видели глубокие складки на шее, когда он поворачивал голову, ища кого-то, – он всегда неистово оглядывался по сторонам, словно ожидая кого-то более важного, чем собеседник.

И были, наверняка были там люди, занимавшие все его помыслы. Он вертелся в отвратительных конвульсиях заискивания, приходя в отчаяние всякий раз, как иная его жалкая попытка терпела полный провал, постоянно делая в штаны от страха и возбуждения. Ли приходило в голову, что Мортон, должно быть, по ночам рыдает.

Мортоновы потуги понравиться завсегдатаям с положением в обществе или заезжим знаменитостям, потуги, оканчивавшиеся обычно крахом и позором в «Кафе Сентраль», служили приманкой для особого рода охотников за падалью, которые кормятся тем, что унижают и разобщают других. Эти захиревшие клуши никогда не уставали сплетничать и распространять повсюду нескончаемую сагу о поражениях Мортона.

«Так вот, он прямо уселся рядом с Теннесси Уильямсом на пляже, и Теннесси ему сказал: „Мне что-то сегодня нездоровится, Майкл. Я бы ни с кем не хотел разговаривать.“ Майкл! Даже не знает, как его зовут! А он-то говорит: о, да, Теннесси, мой хороший приятель!»

И они смеялись, и дрыгались из стороны в сторону, и всё хлопали в ладоши, и глаза их горели поганой похотью.

«Вот, наверное, так и выглядят люди, когда они кого-нибудь сжигают заживо,»

думал Ли.

За другим столиком сидела красивая женщина смешанных негритянских и малайских кровей. Она была тонкого сложения, с темной, словно медной кожей, ее маленькие зубки слегка отстояли друг от друга, а соски грудей торчали немного вверх. Одета она была в желтый шелковый халат и держалась с аристократической грациозностью.

За тем же столиком была эффектная немка: золотые волосы, завитые и образующие тиару, пышный бюст, героические пропорции.

Она беседовала с полукровкой. Когда она при разговоре открывала рот, обнаруживались кошмарные зубы, бурые, кариесные, скорее подпертые, нежели заполненные, кусками стали – некоторые из этих кусков заржавели, другие были медные, с зеленым налетом ярь-медянки. Зубы были неестественно большими и налезали один на другой. Обломанные, ржавые куски прижимались к ним, как старый забор из колючей проволоки.

Обычно она старалась держать свои зубы в секрете как можно дольше. Однако ее красивые губы едва ли могли ей в этом помочь, и зубы выглядывали наружу, когда она разговаривала или ела. Она никогда не смеялась, если могла сдержаться, да только неожиданные припадки хохота накатывали на нее время от времени по самым случайным причинам. За этими припадками хохота всегда следовал истерический плач, и она всё повторяла, давясь слезами: «Все увидели мои зубы! Мои кошмарные зубы!»

Она постоянно копила деньги на то, чтобы привести свои зубы в порядок, но почему-то всегда спускала эти деньги на что-то другое. Бывало, она на них напивалась, или вдруг отдавала их кому-то в необъяснимом припадке истерической щедрости. Она была кадром номер один для любого разводилы в Танжере, потому что все знали: у нее есть деньги, она их всегда копит на зубы. Но пытаться ее подначить было небезопасно. Она могла внезапно впасть в ярость, и тогда обкладывала иного бездельника, вереща изо всех сил своих легких молодой Юноны:

«Ты, ублюдок вонючий! Пытаешься развести меня на мои зубные деньги!»

Обе они, и полукровка, и нордическая, которая, кстати, называла себя Хельга, были свободными шлюхами.