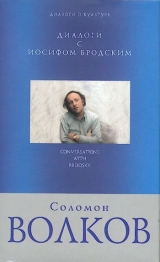

Текст книги "Диалоги с Иосифом Бродским"

Автор книги: Соломон Волков

Жанр:

Публицистика

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

СВ: Когда Фрост приехал в Россию, то встретился с Ахматовой. Что вам Ахматова рассказывала об этой встрече?

ИБ: Она ее описывала с юмором. Вообще все получилось довольно комично. Фрост попросил о встрече с Ахматовой потому, что знал, что оба они в том году были выдвинуты кандидатами на Нобелевскую премию. Об этом ведала, разумеется, и администрация Союза писателей. Когда возникла идея встречи, то устроителям стало совершенно очевидно, что приглашать Фроста к Ахматовой невозможно. Что скажет Фрост, увидев «будку» Ахматовой? Эту конуру? И что скажет сопровождающая Фроста пресса? Поэтому решено было устроить встречу на даче у академика Алексеева. Анну Андреевну туда привезли. Там было столпотворение, полно идиотов разных, стукачей и совписовской шпаны. Что часто одно и то же. Анна Андреевна рассказывала: «Вот, с одной стороны сидит Фрост, увешанный, что называется, всеми почестями, медалями и премиями, какие только возможны и мыслимы. А с другой стороны сижу я, обвешанная всеми собаками, которые только существуют. И разговор идет как ни в чем ни бывало. Пока он не спрашивает меня: „А что, мадам, вы делаете с деревьями на своем участке? Я, например, из своих деревьев делаю карандаши“. Ну тут я уж не выдержала и говорю: „Скажите мистеру Фросту, что если я срублю дерево на своем участке, то мне придется заплатить государству штраф шесть тысяч рублей“.

СВ: А почему Ахматова говорила с Фростом через переводчика? Ведь она знала английский.

ИБ: Начальство было бы сильно недовольно. Не говоря уже о том, что английский Фроста – это американский английский. И могло бы случиться какое-нибудь недоразумение. Там был американский переводчик, который потом написал обо всем этом книжку – глупую (как, впрочем, и ее автор). Это Френк Риф, единственное достоинство которого заключается в том, что он – отец актера, с успехом сыгравшего в кино роль Супермена. Звучит замечательно – «отец Супермена», не правда ли? Ну слависты, как правило, не понимают либо того, либо другого, либо и того и другого. Вообще поразительно, как много недалеких людей занималось Ахматовой и Фростом…

СВ: Как получилось, что на встрече с Фростом Анна Андреевна прочла два стихотворения («Последняя роза» и «О своем я уже не заплачу…»), и оба посвящены вам?

ИБ: Я не знаю. Думаю, это вышло случайно. Да и насчет второго стихотворения я не уверен, что оно относится ко мне.

СВ: Анна Андреевна случайно вообще ничего не делала.

ИБ: Это правда. Быть может, дело в том, что стихи Фроста показал ей первым я. И пытался накачать ее, какой это замечательный поэт. Но скорее всего, стихи, читанные Анной Андреевной, были просто последние по времени.

СВ: При встрече Фрост подарил Ахматовой книгу с надписью. В передаче Чуковской, Анна Андреевна об этой книге впоследствии высказалась весьма сдержанно: «Видно, знает природу». Что было в ее устах невеликой похвалой.

ИБ: Я помню, когда я принес книжку Фроста, переведенную Сергеевым, она отозвалась так: «Не понимаю этого поэта. Он все время рассуждает о том, что можно купить, что можно продать. Что это за разговоры?» Еще она мне говорила, показывая на фотографию Фроста: «Прадедушка, переходящий в прабабушку».

СВ: Очень точно подмечено.

ИБ: Но конечно, Ахматова понимала, с кем говорит. Как и Фрост, я полагаю, понимал, с кем имеет дело.

СВ: Кстати, Нобелевскую премию в тот год получил Стейнбек.

ИБ: Что ж, неплохой писатель. Впрочем, это неважно.

СВ: Цветаева и Оден тоже остались без Нобелевской премии. А Одену так хотелось ее получить.

ИБ: Откуда у вас эти сведения? Могу сказать одно – он хотел этого меньше, чем Пастернак. Это я точно знаю.

СВ: Когда вы рассказываете американским студентам о Фросте, какова их реакция? Считается, что здесь Фроста знают все. Его постоянно цитируют, как в свое время в советских школах и вузах – Маяковского.

ИБ: Ну не очень-то его и цитируют. Хотя, конечно, Фрост – национальный поэт. И оттого стихи Фроста американская молодежь воспринимает с колоссальным предубеждением. Им всегда говорили что Фрост – поэт сельской жизни, пасторалист такой…

СВ: Хрестоматийная фигура…

ИБ: Да, образцовый американец. Тогда вы им показываете, что действительно, Фрост – американец. Только совсем в ином роде, чем они предполагали. Что Фрост – не хрестоматийный поэт, а явление куда более глубокое и пугающее. Что это и есть подлинно трагическое аутентичное американское сознание, которое маскирует себя уравновешенной речью, обстоятельностью, прячется за обыденностью описываемых явлений. И когда студенты это понимают, то приходят в состояние полного неистовства.

Глава 6. Преследования. Высылка на Запад: осень 1981 – лето 1983

СВ: Процесс Бродского стал крупным событием в духовной жизни России шестидесятых годов. В вашу защиту выступили многие крупные фигуры русской культуры. Конечно, Ахматова, к кругу которой вы в тот период принадлежали. Но также Чуковский, Паустовский, Маршак. Некоторые из властителей дум того периода отказались быть вовлеченными в это дело. Рассказывают, что Солженицын, когда к нему обратились за поддержкой, ответил, что не будет вмешиваться, поскольку ни одному русскому писателю преследования еще не повредили. Меня особо интересует позиция Шостаковича в этом деле, поскольку я его знал, общался с ним – правда, более тесно позднее, когда мы вместе работали над его мемуарами. Шостакович подписывал заявления или письма к властям в вашу защиту?

ИБ: Вы знаете, я понятия не имею, что именно Шостакович подписывал и чего он не подписывал. Но, безусловно, он выступал в мою защиту довольно активным образом. Не знаю точно, сколько раз и в какой форме. Но это было именно так.

СВ: Помню, еще в Москве Найман рассказывал мне о своем визите к Шостаковичу в связи с вашим делом. Его к Шостаковичу привела Ахматова. Первый же вопрос Шостаковича был: «Он что, с иностранцами встречался?» И когда этот факт был подтвержден Найманом, то Шостакович сильно приуныл. То есть для него в тот период несанкционированное властями общение с иностранцами было серьезным нарушением «правил игры». Позднее взгляды его изменились. Но в тот момент Шостакович в подобной ситуации исходил из «презумпции виновности».

ИБ: Ну Господи! Что мы будем теперь обсуждать эти категории – из чего Шостакович исходил или не исходил. Это все абсолютный вздор. Беда положения нравов в Отечестве заключается именно в том, что мы начинаем бесконечно анализировать все эти нюансы добродетели или, наоборот, подлости. Все должно быть «или – или». Или – «да», или – «нет». Я понимаю, что нужно учитывать обстоятельства. И так далее, и тому подобное. Но все это абсолютная ерунда, потому что когда начинаешь учитывать обстоятельства, тогда уже вообще поздно говорить о добродетели. И самое время говорить о подлости.

СВ: Это – максималистская позиция.

ИБ: На мой взгляд, индивидуум должен игнорировать обстоятельства. Он должен исходить из более или менее вневременных категорий. А когда начинаешь редактировать – в соответствии с тем, что сегодня дозволено или недозволено, – свою этику, свою мораль, то это уже катастрофа.

СВ: Вы исходите из жестко детерминированной схемы развития событий, при которой одно с неумолимой последовательностью вытекает из другого. А человек редко развивается по таким законам. Его становление гораздо более хаотично.

ИБ: Разве нас не учили этому всю жизнь – что все развивается в логической последовательности?

СВ: Формально – да. А фактически – история, которую нам преподавали, была настолько испещрена черными дырами, что теряла всякую логическую, не говоря уж о фактической, последовательность. Для меня одним из доказательств этого был такой простой факт: в советских библиотеках простому читателю уже в конце шестидесятых годов не выдавали советские же газеты, изданные до 1964 года, то есть до падения Хрущева. То есть нельзя было получить газету «Правда» пятилетней давности! Настолько за этот период изменилась официальная позиция!

ИБ: Это очень интересно, но подтверждает мою точку зрения. Ведь менялось-то это все именно благодаря последовательности властей. Как результат их последовательности.

СВ: Из-за этого время от времени могли возникать смешные ситуации. Помню, я заказал в госфотоархиве энное количество фотографий Шостаковича разных лет. Заплатил за них заранее, как полагается. А выдавала мне их специальная такая дама, у которой только что погоны не просвечивали сквозь костюм. И она, естественно, каждый снимок, перед тем как мне его вручить, проверяла. Так вот, те фотографии, на которых Шостакович был запечатлен с Хрущевым, она мне не выдавала, а зафигачивала в мусорную корзину – раз! два! три! И даже не утруждала себя объяснениями. Я и так, без лишних объяснений, обязан был понять, что рядом с Хрущевым Шостаковичу стоять не положено. Потому что в то время Хрущев был персоной нон грата.

ИБ: Вот ведь как получается: Шостакович с Хрущевым – уже нельзя. Шостакович со Сталиным – еще нельзя, Шостакович с Лениным – вообще нельзя. И я думаю, что это даже к лучшему. Во всяком случае – для Шостаковича.

СВ: Ну с Шостаковичем – это вопрос сложный…

ИБ: Чего сложный? Чего сложный? Он мог вполне без всего этого обойтись, грубо говоря.

СВ: Грубо говоря – да. Но можно попробовать и не так грубо. Ведь творчество Шостаковича привлекло внимание властей чуть ли не с самого начала. А времена тогда были совсем не вегетарианские. И жизнь свою можно было потерять запросто. А личное знакомство с вождями могло послужить, по крайней мере на время, какой-то охранной грамотой. И потом, Шостакович ведь не просто свою жизнь спасал. Он также спасал свое дарование, свое творчество. Хотя и я до сих пор не могу понять одного его поступка – когда он в 1973 году подписал одно из антисахаровских писем, публиковавшихся тогда в «Правде». Мне рассказывали, что жена его потом звонила в руководящие инстанции и предупреждала, чтобы больше Шостаковичу писем на подпись не носили, потому что он может умереть от разрыва сердца! Зачем же он для начала и подписывал? В тот период никакого особенного ущерба власти ему нанести уж не могли.

ИБ: Во всем этом есть свой способ, свой метод. Потому что та катастрофа, о которой мы говорили, носит именно вот такой характер. Она разрушает личность. Она превращает личность в развалины: крыши уже нет, а печка, к примеру, все еще стоит.

СВ: Вас власти, насколько я знаю, тоже пытались одомашнить, играли с вами в кошки-мышки. Кажется, даже предлагали опубликоваться в журнале «Юность»?

ИБ: Совершенно верно.

СВ: Когда это было?

ИБ: Когда я только освободился, интеллигентные люди меня всячески, что называется, на щите носили. И Евтушенко выразил готовность поспособствовать моей публикации в «Юности», что в тот момент давало поэту как бы «зеленую улицу». Евтушенко попросил, чтобы я принес ему стихи. И я принес стихотворений пятнадцать-двадцать, из которых он в итоге выбрал, по-моему, шесть или семь. Но поскольку я находился в это время в Ленинграде, то не знал, какие именно. Вдруг звонит мне из Москвы заведующий отделом поэзии «Юности» – как же его звали? А, черт с ним! Это неважно, потому что все равно пришлось бы сказать о нем, что подонок. Так зачем же человека по фамилии называть… Ну, вот: звонит он и говорит, что, дескать, Женя Евтушенко выбрал для них шесть стихотворений. И перечисляет их. А я ему в ответ говорю: «Вы знаете, это все очень мило, но меня эта подборка не устраивает, потому что уж больно „овца“ получается». И попросил вставить его хотя бы еще одно стихотворение – как сейчас помню, это было «Пророчество». Он чего-то там заверещал – дескать, мы не можем, это выбор Евгения Александровича. Я говорю: «Ну это же мои стихи, а не Евгения Александровича!» Но он уперся. Тогда я говорю: «А идите вы с Евгением Александровичем… по такому-то адресу». Тем дело и кончилось.

СВ: Несколько ваших стихотворений все же появилось в двух ленинградских альманахах. И кажется, даже шел разговор о первой книге ваших стихов? Первой в Отечестве, поскольку на Западе к этому времени у вас уже вышли книги – и по-русски, и в переводах…

ИБ: Да, и в этом случае власти действовали тоньше и занятней. Вдруг «Совпис» в Ленинграде изъявил готовность напечатать мою книжку. Чему я сильно порадовался. Хотя, с другой стороны, у меня были на этот счет и какие-то собственные соображения…

СВ: Какие же?

ИБ: Что, в общем, стихи-то не очень хорошие. Ну они попросили меня представить им «манускрипт». И я, отобравши кое-какие стихи, им этот самый «манускрипт» представил. Они его одобрили, выкинув какие-то два или три стихотворения. Но в общем все шло совершенно прекрасным образом: назначили мне какого-то редактора, работа шла, никаких волнений. Опять-таки – забыл фамилию редактора. И главного редактора фамилию забыл, и директора издательства. Ну это неважно. Вдруг они мне звонят: «Иосиф Александрович, приходите тогда-то и тогда-то, мы заключим с вами договор». И я не то чтобы воодушевился, поскольку не очень-то во все это и верил, но все же было приятно. Значит, канаю я в издательство для заключения договора…

СВ: А где находилось ленинградское отделение «Советского писателя»?

ИБ: В Доме книги, на Невском проспекте. Подымаюсь на четвертый, кажется, этаж, вхожу в кабинет главного редактора. И вдруг вспомнил, что ему всего год до пенсии остался. И думаю: как же это так, не может он взять на себя такой ответственности – решить вопрос о договоре! Все-таки – пенсия. Тут-то я и понял окончательно, что несколько поторопился. Поскольку я с этим человеком уже имел дело в году, кажется, 1967…

СВ: В связи с выпуском альманаха «Молодой Ленинград»?

ИБ: Именно так. Они попросили у меня два или три стихотворения. И сначала я им дал «В деревне Бог живет не по углам… „ и „Новые стансы к Августе“. И этот самый главный редактор меня вызывает. Сидит, мнется и кашляет: „У вас тут в „Новых стансах к Августе“ есть такая строчка – „в болото, где снята охрана“ – вот это слово, „охрана“, надо убрать“. Я возражаю. Тем более что в данном случае это было все абсолютно безобидно. Он упирается: „Нет-нет, „охрана“ – это невозможно!“ Я удивляюсь: „Почему же это невозможно? Русского слова, что ли, такого нет?“ Он продолжает настаивать: „Да ну, Иосиф Александрович, вы же понимаете…“ Тогда я просто предложил ему взять другое стихотворение, а именно „На смерть Т.С. Элиота“. Мне хотелось, чтобы они напечатали длинное стихотворение, потому что за длинное больше платили. И, поскольку там никакой такой «охраны“ или чего-нибудь подобного не было, они это стихотворение взяли и напечатали! Что меня даже как-то и тронуло, поскольку, если не ошибаюсь, это было первое упоминание Элиота в советской прессе в положительном ключе.

СВ: Воображаю, как им за это влетело!

ИБ: И вот теперь я сижу в кабинете у того же самого человека. Господи, как же его звали? Память стала совершенно дырявая. Ну это неважно… И вот он чего-то такое кочевряжится, улыбается мне своими золотыми коронками и ведет какой-то совершенно непонятный разговор, который я, наконец, прерываю: «Вы пригласили меня на предмет заключения договора. Так вот, собираетесь вы заключать со мной договор или нет?» В ответ на что он препровождает меня в кабинет директора издательства, с которым у меня происходит следующий диалог:

– Я не понимаю, что происходит? – говорю я.

– А в чем дело? – интересуется он.

– Вот мне ваш главный редактор позвонил, чтобы я пришел на предмет заключения договора. Я прихожу, а ни о каком договоре нет и речи. В чем, собственно, дело?

– Понимаете… Там сложные обстоятельства…

– Вы знаете, про сложные обстоятельства я вам сам могу рассказать ничуть не меньше. В данную минуту меня интересует: собирается ли издательство «Советский писатель» заключать со мной договор на книжку моих стихов? Я вас спрашиваю, действительно, как мужчина мужчину. Меня интересует – «да» или «нет». А что касается нюансов, и почему именно «да» или, наоборот, «нет», то это меня совершенно не интересует. Да или нет?

– Ну если вы ставите вопрос так…

– Именно так я его и ставлю!

– Ну в таком случае – нет.

– Хорошо. Спасибо. Всего доброго.

Все. Я ушел. И на этом все кончилось.

СВ: Советский «Разговор книгопродавца с поэтом»!

ИБ: Но году в семидесятом разговоры о книжке возобновились. Видимо, они получили какой-то сигнал сверху.

СВ: И как же дело повернулось на сей раз?

ИБ: Записался я как-то на прием к Олегу Шестинскому, который об ту пору был начальником в ленинградском Союзе писателей. Он был – до известной степени – вполне милый человек. О чем же я собирался с ним говорить? Не помню, но это не столь существенно. Естественно, что я выступал в роли просителя, в какой же еще? Прихожу к Шестинскому в приемную, а там какая-то задержка. И шныряют какие-то два типа, выглядящие вполне недвусмысленным образом. Не то чтобы я в ленинградском Союзе писателей знал всех в лицо, но от этих двух просто пахло…

СВ: Органами?

ИБ: Да! Пахло решеткой. Железом. Покрутившись, эти типы исчезают. Потом Олег высовывается из кабинета, манит меня пальцем и говорит: «Слушай, Иосиф, тут два человека из Комитета госбезопасности хотят тебя видеть. Ты что-нибудь натворил?» Я в ответ: «Я натворил? Понятия не имею, чего я натворил! Я на прием к вам шел». Но коли люди из комитета хотят меня видеть – хорошо, закон есть закон. Пересекаю приемную, вхожу в кабинет заместителя Шестинского по хозяйственным делам, где такие дела всегда проворачиваются. Там два этих чувака.

СВ: Опишите их, это даже интересно!

ИБ: Один из них – пожилой, то есть из старой гвардии чекистов. Другой – молодой, со значком университета. На вид – симпатичный малый. Забыл, как его фамилия.

СВ: А они разве представились?

ИБ: Да, показали удостоверения.

СВ: Ну в удостоверениях, насколько я понимаю, они все были Иваны Ивановичи Ивановы!

ИБ: Нет, там были их звания и, думаю, их настоящие имена. Поздоровавшись, они начинают разговор о погоде, здоровье и прочем.

СВ: Светская беседа…

ИБ: Да, такая светская беседа, хуе-мое. А потом начинают играть на два смычка совершенно замечательную музыку. Один поет, что вот – ненормальная, Иосиф Александрович, ситуация сложилась с вашей биографией. И особенно с вашей – как бы это сказать – литературной деятельностью. «Ваши книги выходят на Западе и я думаю, что и вы, и мы одинаково заинтересованы в том, чтобы внести во все это ясность. Мы хотели бы все поставить на свои места, чтобы вы были нормальным, печатающимся в Советском Союзе автором». Я комментирую: «О Господи! Это – музыка для моих ушей!» Но с другой стороны раздаются звуки несколько иного рода: «Вот к вам все время приезжают какие-то иностранцы. Среди них есть настоящие друзья Советского Союза. Но есть, как вы понимаете, и люди, которые работают на вражеские разведки. И они, как вы понимаете, с одной стороны, не заинтересованы, а с другой, наоборот, заинтересованы…» И так далее, и так далее. «Ну, – я говорю, – вам виднее. Я не знаю». Они говорят: «Вы знаете, Иосиф Александрович, нам, конечно, виднее, но вы человек образованный…» Это я-то, с восьмью классами! «…и потому мы чрезвычайно ценим ваше мнение». А с другой стороны человек поет: «Пора, пора вам уже книгу выпускать!» И это все идет параллельно! С одной стороны: «Время от времени мы были бы чрезвычайно заинтересованы в вашей оценке, в ваших впечатлениях от того или иного человека. Вы понимаете, что среди них…» А с другой стороны: «Надо вам уже книгу печатать!»

СВ: Слова слаще звуков Моцарта…

ИБ: Да, такой вот балаган. И разговор этот, вы знаете, идет на таком – как бы это сказать? – естественном уровне:

– Если я правильно понимаю то, что сейчас происходит, то вы предлагаете напечатать книжку моих стихов, если я соглашусь с вами сотрудничать, да?

– Ну зачем так резко ставить вопрос?

– Нет, я просто хотел бы понять, о чем идет речь.

– Мы считаем, что с вашей книжкой сложилась ненормальная ситуация. И мы с удовольствием вам поможем – напечатаем ее безо всякой цензуры, на хорошей финской бумаге.

А с другой стороны несется:

– Вот, к вам разные профессора приезжают с Запада… И я им говорю:

– Все это, конечно, замечательно. И то, что книжка выйдет, это все хорошо, это само собой. Но я на все это могу согласиться только на одном условии…

– На каком же?

– Если только мне дадут звание майора и зарплату соответствующую. Они как бы в отпаде:

– Ну этого мы от вас не ожидали!

СВ: Что они все такие обидчивые да сенситивные!

ИБ: Вы должны вот что еще учесть, Соломон. Понимаете, сознание человека в такие моменты как бы раздвоено. Потому что вспомните ситуацию того времени: нам все время показывали какие-то шпионские фильмы – то ли про Рихарда Зорге, то ли еще про кого. По телевизору о том же, в газетах о том же. И в конце концов ты действительно начинаешь думать: может быть, это и правда, что среди этих самых западных херов приезжают какие-то там шпионы?

Но я им все-таки говорю:

– Это не мой департамент, а ваш. Я этим заниматься не в состоянии и не желаю. И вообще, мне не за это деньги платят, если вообще мне их платят. А вам за это деньги платят, о чем речь?

Они мне в ответ:

– Ведь вы же нормальный лояльный советский человек!

– Да куда лояльней! Но между вами и мной все-таки существует определенная разница, и не только в зарплате.

– Какая же?

А я к тому моменту в общем-то понимал, что могу затрепать их, да? И самого себя затрепать. Поскольку разговор идет на светском уровне, никто кандалами в кармане не звякает. И в общем-то в тот момент у меня даже против Комитета госбезопасности ничего особенного и не было, поскольку они меня довольно давно не тормошили. Но тут я вдруг вспомнил своего приятеля Ефима Славинского, который в ту пору сидел. И думаю: «Еб твою мать, Славинский сидит, а я тут с этими разговариваю. А может быть, один из них его сажал». И тогда я говорю: «Дело совершенно не в лояльности. А дело вот в чем. Я тут сейчас с вами сижу и у меня за спиной что – моя комната, моя пишмашинка и больше ничего, да? У вас же за спиной – огромная система. Мы не на равных разговариваем. И потому разговор этот на самом деле – абсурдный, поскольку имеет место быть тотальная несовместимость».

СВ: И как же они закруглили разговор после этого?

ИБ: Они говорят мне:

– Ну мы думали, Иосиф Александрович, что вы умнее окажетесь. (То есть мысль такая – что вы, евреи, все-таки умные люди.) А я им в ответ:

– Ну значит ошиблись вы. Да и я, наверное, не прав. Но тем не менее, давайте так это и оставим – на уровне ошибки.

– Возьмите все-таки наш телефонный номер – на всякий случай.

– Спасибо за телефонный номер, но говорить нам совершенно не о чем.

СВ: Что называется, спасибо за доверие.

ИБ: Да, спасибо за доверие… Вот такую отмочил им наглость. Но с другой стороны, страха перед ними у меня никакого не было. Потому что если ты отсидел три раза в тюрьме, то пугать тебя уже нечем. Чем – четвертым, пятым, шестым разом?

СВ: И долго весь этот примечательный разговор продолжался?

ИБ: Часа три охмуряли ксендзы Адама Козлевича. После чего я ушел.

СВ: И на этом все кончилось?

ИБ: Отнюдь! Через два или три дня приезжает ко мне профессор одного из американских университетов и привозит гранки книжки моей «Остановка в пустыне». Его попросили передать мне эти, еще не сброшюрованные страницы, чтобы я их проверил. Мне это, кстати, ужасно приятно было – держать в лапах свою книжку. Чего лучше! Одновременно он дает мне оттиск своей статьи из какого-то славистского журнала, про классика русской литературы. И вдруг я понял, что кагэбэшники именно этого профессора имели в виду, когда меня охмуряли! Это на него я должен был настучать! Я вычислил, что они у этого профессора, когда он приехал из Штатов в Москву, вскрыли чемодан и там увидели «Остановку в пустыне». И я за этого американа несколько беспокоюсь и пытаюсь ему на бумаге всячески объяснить, что к чему: дескать, за вами хвост; будьте чрезвычайно осторожны. После чего мы с ним треплемся про классическую русскую литературу. Затем я вывожу его дворами, чтобы за этим болваном никакого хвоста не было, и довожу его до метро.

СВ: Неужели вы в самом деле думали, что помогли ему избавиться от хвоста?

ИБ: Честно говоря – не знаю. Потому что вечером того же дня – звонок в дверь. Открываю – на пороге этот, который с университетским значком. Я ему: «Ну заходите, коли пришли». Он заходит, садится в кресло, начинает нахваливать мою библиотеку, словари в особенности:

– А вот этого словаря у меня нет.

– У меня у самого он недавно появился.

– А вот такой-то профессор у вас был?

– Да, представьте себе, был!

– И ничего он вам не оставил?

– Вот, оставил – статью про классика русской литературы с дарственной надписью.

– А больше ничего не оставлял?

Я смотрю на него таким голубым глазом, думаю – «еб твою мать!»:

– Нет, ничего не оставлял… Кофе хотите?

– Да, с удовольствием.

Тогда я выхожу на кухню и готовлю там кофе минут пятнадцать, чтобы он успел пошмонать. Возвращаюсь, наливаю ему кофе, мы треплемся опять про словари, после чего он уходит. И все.

СВ: Все?

ИБ: Нет, был еще эпилог, когда этот американский хрен прислал мне откуда-то из Италии открытку, которую он, видимо, сочинил по пьяному делу: дескать, большое спасибо, что вы меня предупредили о слежке КГБ. Открытым текстом! Я тогда, помню, подумал: ну и олух! Хотя теперь я иногда думаю: ладно, нормальное человеческое поведение. Сейчас-то мне это все равно…

СВ: Должен вам сказать, что я в первый раз слышу такое подробное описание приемов воздействия КГБ на неугодную им творческую фигуру. Этот их знаменитый метод «кнута и пряника»… В вашем случае, конечно, кнута было много больше, чем пряников… А как проходил тот роковой разговор в КГБ, когда вам наконец предложили покинуть пределы Советского Союза?

ИБ: А это было не в КГБ, а в ОВИРе… 10 мая 1972 года утром у нас дома раздается телефонный звонок. Я к телефону не подхожу, потому что с военкоматом происходит очередной тур переговоров о моем призыве в армию. Ну туда загнать меня шансов у них не было никаких, с моим послужным списком. Но все равно…

СВ: Приятного мало!

ИБ: Да, мало приятного. Мать берет трубку, просят Бродского, и она спрашивает: «Алексан-Иваныча или Иосиф-Алексаныча?» Выясняется, что Иосиф-Алексаныча. Я думаю – ладно, пес с ними, сейчас буду отбрехиваться, подымаю трубку и говорю:

– Да, я вас слушаю.

– Иосиф Александрович, это звонят из ОВИРа.

– Да? Очень интересно.

– Ну вот, теперь вы знаете, откуда звонят. Не могли бы вы к нам сегодня зайти?

Вежливость! Я им отвечаю:

– Вы знаете, я зашел бы, но вся история заключается в том, что у меня сегодня масса дел. И я не освобожусь раньше шести часов.

– Ну заходите в шесть, когда освободитесь. Мы вас подождем. – И это при том, что ОВИР закрывается не то в четыре, не то в пять!

СВ: Какая сверхъестественная предупредительность!

ИБ: А в тот день – так уж совпало – ко мне в гости пришел Карл Проффер…

СВ: Как вы с ним познакомились, кстати?

ИБ: Нас с ним Надежда Яковлевна Мандельштам познакомила. В один прекрасный вечер, помню, раздается от нее телефонный звонок из Москвы: «Иосиф, к вам зайдет один мой знакомый, очень хороший человек». И появился Карлуша, с которым мы подружились. Тотчас. И вот теперь он оказался в Ленинграде как раз в этот примечательный день, зашел ко мне со своими детьми. Я ему говорю: «Ты знаешь, Карл, какая интересная вещь – позвонили из ОВИРа, приглашают в гости!» И он этому, надо сказать, тоже подивился. А в тот день у меня, действительно, дел было навалом. Помню, какие-то переводы я должен был посылать в Москву – из какой-то там югославской поэтессы. И еще что-то, еще что-то… Последнее дело было на Ленфильме.

СВ: Вы для них сценарий писали?

ИБ: Нет, стихи подкладывал под какой-то мультипликационный фильм – уж не помню, венгерский или армянский. Часов в пять Ленфильм закрывался. Мы выходим с бабой, которая давала мне там эту работу (довольно славная девка была), и она говорит: «Ты куда сейчас? Нам домой идти почти по дороге!» А я ей объясняю: «Не могу, потому что мне сегодня с утра позвонили

– представь себе! – из ОВИРа, чтоб я к ним зашел. Но ничего при этом не объяснили. Не понимаю, макет быть, у меня какой-нибудь американский дядюшка умер и оставил наследство?» Потому что какие у нормального человека могут быть мысли на этот счет, да?

СВ: У нормального – никаких…

ИБ: Приезжаю я, значит, в ОВИР. Мусор стоит, отпирает дверь. Вхожу. Естественно, никого. Прохожу в кабинет, где сидит полковник, все нормально. И начинается такой интеллигентный разговор про дела и погоду, пока я не говорю:

– Вы ведь меня, наверное, не про погоду вызвали разговаривать? (Хотя понятия не имею, зачем я им нужен!) Полковник говорит:

– Вы, Иосиф Александрович, получали вызов из Израиля?

– Да, получал. И даже не один вызов, а целых два, если уж на то пошло. А, собственно, что?

– А почему вы этими вызовами не воспользовались?

– А с какой стати я ими буду пользоваться ? Прежде всего, я не знаю, от кого они, а затем… Вы вот меня не пустили ни в Чехословакию, ни в Италию, хотя меня туда тоже приглашали.

– Значит, вы не подали заявления на выезд, потому что предполагали, что мы вас в Израиль не выпустим?

– Ну коли вы меня спрашиваете об этом – да, предполагал, что не выпустите. Но это было совершенно ни первой, ни последней причиной.

А полковник этот танец, вокруг да около, продолжает и задает такой заинтересованный вопрос:

– Ну а какая же, скажем, была первая из причин?

– Ну Господи – любая! Прежде всего: чего мне там делать, в Израиле, в конце-то концов? В гости съездить я бы не отказался, но насовсем? У меня тут свои дела…

И вдруг разговор поворачивается очень быстро и полковник говорит, оставляя всех этих «Иосиф-Алексанычей» позади:

– Ну вот что, Бродский! Мы сейчас вам выдадим анкеты. Вы их заполните. В течение самого ближайшего времени мы рассмотрим ваше дело. И сообщим вам об его исходе.

А дело происходит, между прочим, в пятницу, если я не ошибаюсь. Появляется дама и приносит анкеты. Я говорю:

– Вы знаете, я лучше эти анкеты возьму с собой и заполню их дома.

– Нет, вы заполните их сейчас. Здесь.

Я начинаю эти анкеты заполнять, и в этот момент вдруг все понимаю. Понимаю, что происходит. Я смотрю некоторое время на улицу и потом говорю:

– А если я откажусь эти анкеты заполнять? Полковник отвечает:

– Тогда, Бродский, у вас в чрезвычайно обозримом будущем наступит весьма горячее время.

Это точная цитата… И я думаю: ну, значит, опять – то ли дурдом, то ли тюрьма… И не страшно это нисколько, но уж больно скучно. Вызов из Израиля они положили передо мной. Смотрю – он от Иври Якова. Что означает, вероятно, Еврей Яков, да? Я спрашиваю: «Какую писать степень родства?» Полковник говорит: «Пишите – внучатый племянник». Я пишу – «внучатый племянник». Он говорит: «Если что, мы вам деньгами поможем». Я отказываюсь, заполняю эти анкеты и ухожу. Это, как я уже говорил, пятница, шесть или семь часов вечера. В понедельник утром раздается телефонный звонок «Иосиф Александрович, мы рассмотрели ваше заявление на выезд в Израиль. По нему принято благоприятное решение. Зайдите оформить документы на выезд и принесите свой паспорт». Вот так все это произошло, поскольку уж вы меня спросили об этом.