Текст книги "Рахманинов"

Автор книги: Сергей Федякин

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]

Умственные искания своего героя-двойника Толстой описывает подробнейшим образом, как и его смятение:

«И, счастливый семьянин, здоровый человек, Лёвин был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нём, и боялся ходить с ружьём, чтобы не застрелиться».

За этим нескончаемым душевным беспокойством – судьба самого писателя. Толстой поставил точку в романе. «Мне отмщение…» настигло Анну. И всё же судьба Лёвина, как и самого Толстого, не завершена.

«…и Аз воздам». Художественный гений Толстого не приносит ему удовлетворения, он сам не находит себе места в мире. И великий писатель готов взять на себя не только роль сельского учителя, но и возложить миссию учителя жизни. Он отрекается и от искусства, и от художественного слова, от литературы, и от собственного писательского дара.

Произведение воплощает замысел создателя. Но, оживая, оно с неизбежностью обретает свой голос, свой характер. Оно перестаёт подчинятьсяавтору.

Как отразился в Первой симфонии образ А. Л., Александры Лодыженской? Ответом могут быть лишь догадки и предположения. Сводя эпиграф к одному лишь посвящению, мы уходим в туман тех непрояснённых контуров жизненной драмы, которую всегда чувствуешь за судьбой Рахманинова.

Но там, где мы касаемся творчества, всё становится отчетливым до ослепительной ясности. Его консерваторский товарищ, тоже вышедший из «зверят», Александр Николаевич Скрябин, за каждое прикосновение к «небесным сферам» платил чудовищную плату. Когда закончит «Божественную поэму», своего рода «музыкальное евангелие от Скрябина», – потеряет дочь. Когда завершит «Поэму экстаза» (в которой он видел «пылающую вселенную») – внезапно ослепнет от яркого света собственного произведения. Слепота не будет долгой, но она явится тоже как Знак. Сын от первого брака уйдёт из жизни, когда Скрябин ещё недопишет дерзкую по новизне поэму «Прометей» – музыкальную историю мироздания. Сам композитор погибнет, когда начнёт переносить почти сочинённое «Предварительное действо» на нотную бумагу. Впрочем, дерзновенное творчество композитора и после его смерти «отзовётся» в творческой биографии. Младший сын, Юлиан, с детства напитавшийся необыкновенными гармониями отца, сам начинавший писать музыку в близком отцу «музыкальном пространстве», погибнет в 11 лет.

Первая симфония Рахманинова не стала тем произведением, без которого его творчество непредставимо. Впрочем, сам он, в отличие от Скрябина, никогда и не пытался в своих сочинениях выйти за рамки собственно музыки. Но в симфонии – как в волшебном зеркале – отразился весь будущий Рахманинов. И мерный, «жёсткий» ритм вначале, и широкий мелодизм, и опора на древние напевы, и даже цитата из средневекового Dies irae– «Дня гнева» – всё будет возвращаться в его симфонические произведения и концерты. «День гнева» будет проникать в его сочинения столь часто, как, быть может, ни у какого другого композитора.

…Рахманинов вложил в своё детище все силы. Начальные такты, с этим жёстким императивом, – словно и произнесли суровую библейскую заповедь: «Мне отмщение и Аз воздам». О том, что в основе главной темы соединилась музыка обихода с католическим песнопением, знаменитой средневековой секвенцией Dies irae,говорится всякий раз, как только заходит речь об этом сочинении. Найти первоисточник из древнерусского церковного пения не так просто. Рахманинов мог использовать разные попевки, из которых «склеил» эту тему, добавив «День гнева». Мотив Dies iraeмерцает уже в первых звуках. Тема, которой предстоит играть главенствующую роль в симфонии, словно «расслоилась» на голоса. Семь тактов «эпиграфа-императива» тоже заставляют думать о числовой символике (так и обычная неделя может напомнить о Воскресении Христовом).

Но это не только музыкальный «эпиграф». Из интонационных ходов вступления, этого семитакта, Рахманинов попытался родить всю музыкальную ткань симфонии. Не только главная партия – лирически преображённая тема вступления. Всячески видоизменяясь, она будет появляться во всех частях. Трёхступенный мотив, движение на секунду вниз и возвращение на секунду вверх, словно усечённый до кратчайшего знака «День гнева», – пронижет всю музыкальную ткань произведения.

Побочная партия первой части напомнит о «цыганской гамме» [54]54

Цыганская или венгерская гамма (или дважды-гармонический лад) – гамма с двумя увеличенными секундами. Наиболее часто встречается в цыганской и венгерской музыке.

[Закрыть]. Быть может, здесь и проглядывает образ «А. Л.». Тем более что в этой теме оживает лирическое начало.

Позже исследователи будут углубляться в непростые моменты строительства этого сочинения. В соединение эпического, драматического и лирического начала. Удивляет, что в лирике «Скерцо» (вторая часть) может звучать тревога, что уже известные «тематические персонажи» [55]55

Выражение В. Н. Брянцевой. – См.: Брянцева В. H.С. В. Рахманинов. М., 1976. С. 235.

[Закрыть]могут вдруг предстать в зловещем маскараде, что «баюканье» в «женственной» третьей части может вдруг обернуться кошмарным «сновидением».

В финале задача совсем неподъёмная: грустная музыка первой части превращается в мажорную злую механику, в гротескный марш. Из него берёт начало тяжеловесный пляс… Здесь композитор попытался соединить не только весь тематический материал, но и разную его окраску. Соседствуют лирика и гротеск, злой напор и певучие вздохи.

Финал удался всего менее. Слишком многое он призван был в себе соединить. Но тут-то произведение и перестало быть только произведением и обернулось вестником судьбы.

Да, не всё вышло, как было задумано. Симфония всё-таки «рыхловата». Но произведение с явными «проблесками гениальности». Если бы Рахманинов пошёл по этому пути, он дал бы музыку, в которой «искры гения» ощущались бы с очевидной настойчивостью. Но одних «искр» мало, для того чтобы создать совершенное произведение. Изумительная деталь может и помешать восприятию целого. Так современников будет поражать своими прозрениями изменчивый, непоследовательный, «кусочный» Андрей Белый, но главным поэтическим голосом эпохи станет пронзительно честный и цельный Александр Блок.

Можно сколь угодно долго рассуждать, как сложилась бы жизнь композитора, если бы Глазунов сумел почувствовать его музыку, исполнить её достойно. Судьбоносность произведения говорит о бессмысленности подобных рассуждений. Катастрофа должна была произойти и должна была потрясти самые основания его творчества, его души. Он «нащупал» те звуки, интонации, ритмы, которые начинали говорить не только за Сергея Рахманинова, но за всю Россию. И удар судьбы стал первым знаком его избранничества. Отныне не своя жизнь становится главной, но жизнь того мира, который воплотился в его звуках. И для такого, нового Рахманинова нужно было пережить неимоверную муку. Пройти через страдание, чтобы найти своё счастье не в жизни, но в творчестве.

За Первой симфонией придёт пора молчания. Потом наступит время, он начнёт «оттаивать». Его «звуковой мир» переживёт возрождение. Только теперь каждое творческое движение будет проходить через жестокий критицизм: всё оттачивать до мельчайшего оттенка, переделывать произведения по несколько раз. Он не потеряет «воздуха» – того неуловимого, волшебного свойства музыки, без которого любое совершенство формы покажется неживым. Но станет дольше трудиться над каждым новым сочинением.

Через 20 лет он признался Асафьеву: «До исполнения Симфонии был о ней преувеличенно высокого мнения. После первого прослушивания – мнение радикально изменил. Правда, как мне уже теперь только кажется, была на середине». Так спокойно и трезво (чересчур трезво!) он мог смотреть на своё детище в 1917-м. Тогда, в 1897-м, – никакой уравновешенности. В письме Затаевичу – и уверенность, и скрытое отчаяние: «От Симфонии всё-таки не откажусь. Через полгода, когда она облежится, посмотрю её, может быть, поправлю её и, может быть, напечатаю – а может быть, и пристрастие тогда пройдёт. Тогда разорву её…»

В начале апреля у композитора появились наброски нового оркестрового произведения. Хотел проверить, насколько способен сочинить что-либо крупное? Результат привёл в уныние. На рукописи оставил запись, в которой сквозит душевная опустошённость: «Эпизоды к моей новой симфонии, которая, судя по ним, не будет представлять значительного интереса» [56]56

Брянцева В. H.С. В. Рахманинов. М., 1976. С. 256.

[Закрыть].

Роковой призрак сочинения с «Мне отмщение и Аз воздам» являлся неотступно, день за днём, час за часом, стоял перед глазами, «вяз» в ушах, не давая забыться ни на минуту. К маю его состояние невыносимо: нещадные боли в спине, в руках, в ногах… Доктор настоятельно советовал уехать в деревню, там найти успокоение, ничего не сочиняя, не просиживая часами за роялем.

Пристанище он найдёт у Скалонов, в Игнатове – их имении под Нижним Новгородом. В воспоминаниях Лёли Скалон – мелодраматическая история, как их мать, Елизавета Александровна, всё откладывала день отъезда, как у Верочки Скалон от волнения за Сергея Васильевича температура подскочила под сорок, как Лёля с Татушей выехали раньше остальных, в Москве захватили Серёжу, и Психопатушка, получив телеграмму, – от облегчения – сразу выздоровела.

Человеческой памяти свойственно украшать прошлое, заново истолковывать события, сближать то, что было на расстоянии, разводить то, что было рядом. Волнение Брикушки вряд ли выдумано. Опасная температура – скорее игра воображения. Но за простодушно-сентиментальным повествованием прочитывается и другая, подлинная трагедия.

Он потерял себя. Утратил способность быть самостоятельным. Не он откликнулся на приглашение и поехал в Игнатово, но его «взяли с собой». Не он садился в поезд, но его «сажали». Его опекали, его везли, его лечили…

Понятно, почему Наташа Сатина так страдала, глядя на двоюродного, но будто и родного брата. Ехать сама она не могла. Её ждали экзамены в консерватории и – в ближайшие дни – наплыв переживаний: страх, когда пальцы на клавишах не просто дрожат, но прыгают, успокоительная четвёрка, ликование, что профессор Пабст взял её в свой класс, отчаяние, что он скоропостижно скончался от разрыва сердца. Но это испытания ближайшего будущего. Сейчас её беспокоит брат. Не просто исхудал, не просто мучился болями, но утратил волю.

Наташа у вагона. Отправляет Серёжу с Татушей и Лёлей.

– Поручаю вам своё сокровище…

Из Нижнего – шесть часов по реке на пароходе, до пристани Иссады. Потом – на лодке подниматься до Лыскова. Весеннее половодье в тот год было необыкновенным. В мае из воды всё ещё торчали макушки деревьев, гривы кустов.

На берегу ждали кучера-татары, тарантасы, запряжённые в тройки. До Игнатова 60 вёрст по выбитой дороге. Лёля с Татушей обложили «ледащего» подушками: не дай бог тряска, с его-то болями. Кучера Кемаля то и дело просили: не гони, объезжай рытвины, огибай ухабы. Рахманинова «везли». Сам он слушал заливистые трели жаворонков, закидывал голову, глядя в небо, щурился от солнечного света и – напоминал блаженного: «Серёжа с наслаждением вдыхал чистый, тёплый воздух».

На полпути, в Княгинине, дали роздых лошадям. Угомонились и сами. Через два часа – снова дорога и беспокойства. В Игнатово прибыли к вечеру. Встречать вышли чуть ли не все жители села. Рахманинов увидел, как они – по традиции и по душевному зову – целуют по три раза каждую из сестёр. В ужасе, что и его начнут «мять», поторопился скрыться за дверью.

* * *

Деревянный дом на склоне горы – два флигеля, соединённые кухней [57]57

См.: Сокольский Э.Рахманинов в усадьбе генерала Скалона // Сергей Рахманинов: история и современность. Ростов н/Д., 2005.

[Закрыть]. Один флигель надстроен: на втором этаже комната с балконом. Её и отвели Рахманинову.

Своё обиталище он должен был полюбить, особенно этот балкон: вот длинная дуга озера светится под горой, вон дубрава – крепенькие дерева и кудрявое шевеление листьев, вон простираются заливные луга…

К этим деревам они не раз прикатят всей компанией – пить чай. А там так хорошо пройтись вдоль берега. В движении Пьяны и вправду что-то пьяное – течение быстрое, русло извилистое.

Что мог он вспомнить о трудном этом лете? Какие картины могли мелькать потом в его памяти? Как они с Татушкой влезли на дерево, нависшее над рекой? Только уселись, загудели шершни, и ему пришлось схватить её за руку и быстро стащить на берег, подальше от опасного гнезда. Или – их плавание по озёрам? Лодка скользит мимо кувшинок и водяных лилий. Сёстры смотрят по сторонам. Мужчины гребут, курят. Когда окурок падает на лист водяных лилий, Брикушка фыркает:

– Вы портите всю красоту!

А может быть, вспоминались вечера, когда они с Татой брались играть в четыре руки. Турсик так ловко читала с листа, что он мог просто отдаваться миру звуков, будь то «Балетная сюита» Глазунова или знакомые оперетты.

Днём он наставничал. Играл сёстрам Рихарда Вагнера, всё «Кольцо нибелунга». Заставлял узнавать каждый лейтмотив. Иногда Вагнер уходил в какие-то немузыкальные дебри. Он с улыбкой, опуская эти эпизоды, подбадривал своих слушательниц и звучностью игры, и возгласом:

– Ну, дедушка Вагнер! Покажи себя!

Главные ежедневные занятия – пить кумыс, который возили из татарского Камкина, и перекладывать 6-ю симфонию Глазунова для двух фортепиано. За другую работу он не брался. Добрейшему Степану Васильевичу Смоленскому, приславшему текст литургии, ответит тихим отказом. Про симфонию Глазунова – своё летнее обязательство – сказал, но прибавил и о главном: «Я себя чувствую сейчас так плохо, что заниматься могу только лечением». Задачки по гармонии, которые присылала его ученица, Лёля Крейцер, напротив, проверял и писал ответ с подробным комментарием.

Боли в спине – одни упомянут их как невралгию, сам он в письме Затаевичу скажет про болезнь почек – понемногу всё же уходили.

Два впечатления могли остаться в его сознании на долгие годы. Как частенько у мельницы забирался в лодку, отталкивался и своенравная Пьяна, извиваясь и всплёскивая, несла его вниз, всё дальше от дома. Он смотрел на пологий берег, где уходил назад дубовый бор, на берег крутой, над которым сияло небо. Он плыл один, в живой тишине, – с шелестами трав, голосами птиц, жужжанием мошек, звонким течением реки… Так давным-давно, ещё мальчишкой, плавал в Борисове, у бабушки. Надышавшись запахом Пьяны, часа через два приставал к берегу, вытаскивал лодку и, наняв экипаж, возвращался домой.

И другое воспоминание – с грозой, что разразилась в сумерки. Витые молнии вспыхивали над озером, над взбаламученной листвой кряжистого леса, и над другим озером, дальним. Гром бухал, перекатываясь волнами, заглушая крики переполошённых белых гусей.

Ливень сначала забарабанил по крыше, а потом ровно, мокро загудел. Мир вспыхивал ослепительной, смертельной белизной, тут же гас, чернея. Свет, сумрак мелькали попеременно. Всё гремело, трескалось, грохотало. Рокот, прежде чем замереть, рыхло бороздил серые, во вспышках, небеса. И снова воздух озарялся, и следом ударяло… Они всё смотрели, как зачарованные. И сама природа могла показаться вестницей его судьбы.

В сентябре, ещё из Игнатова, он отправил письмо Александру Викторовичу Затаевичу, где подвёл странный итог своего пребывания в новом для него мире: «В начале лета ни ходить, ни сидеть много не мог. Я лежал только и усиленно лечился. Теперь я поправился. Боли меня почти оставили. Благодаря этой болезни мне никакая работа на ум не шла и я ничего ровно не написал».

Эпилогом блаженного лета станут его послания к Татуше уже после Игнатова. Нежность, грусть, что-то трудновыразимое… «Ваша угроза писать мне часто длиннейшие письма не факт, по-видимому, а слова только». Сетования на редкие послания. Обилие вариаций её имени: Турсик, Татура, Тур-тур, Туре, Турка… «Вы, вашим обещанием, нарушили мой покой; тем, что вы его не исполняете, вы меня сделаете больным, потому что доктор запретил мне строго-настрого волноваться и будоражить свою нервную систему; я, благодаря вашему обещанию, бегаю десять раз на дню к выходной двери в надежде найти в ящике письмо от вас и каждый раз возвращаюсь к себе наверх с nez besqué (за правописание не отвечаю) на квинту. (Французские слова „nez besqué“, заметьте себе это! значит не поднятый кверху, как вы думаете, а искривлённый вниз опущенный нос.) Неужели вам меня не жаль? Ведь я вас так люблю, Тусик! Коварный Туртурчки! Эх, жизнь!»

Признанию «ведь я вас так люблю» можно и не придавать большого значения: что-то «братски-шутливое». Но бегать десять раз на дню к почтовому ящику – это уже выражение душевного беспокойства. Да и конец послания – с «лирикой», где с почти «чеховской» курьёзной деталью соседствует печаль: «Нежно любимый Туртуриночек! Готов отдать год жизни, чтоб поцеловать сейчас вашу ручку с кривыми, вверх приподнятыми пальчиками, что составляет (моя любовь не слепа) ваш физический недостаток».

Менее чем через месяц напишет письмо более спокойное. Но душевный трепет всё равно ощутим. И тот же настойчивый лейтмотив: «Только напишите мне всё-таки. Я теперь человек очень занятой, старый, немного больной, сильно устающий от большой работы, по вас, наконец, скучающий».

На душевное смятение и накладывается новая страница его биографии – работа в мамонтовском театре.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая НОВАЯ ЖИЗНЬ

1. У МамонтоваЛежит на кровати, мрачный, курит, смотрит в потолок. Разумеется, была и совсем иная жизнь. Но позже, вспоминая сокрушительное поражение в марте 1897 года, он видел эту неотвязную картину: папиросный дым ползёт, извиваясь, вверх, и – полная душевная опустошённость. Возможно, столь однообразное восприятие нескольких лет жизни объяснялось лишь медленностью его пробуждения. «Вся моя вера в себя рухнула…» Признание точное. Возвращение веры требует чуда.

И всё же неспроста на той винтовой лестнице, что вела на хоры, он прошёл пытку собственной музыкой. И не случайно нашёл в себе силы пойти после на вечер, устроенный беляевцами. Инстинкт художника вёл его через муки самоотторжения.

«Как труп в пустыне я лежал». Из подобного небытия вышел пушкинский пророк. С опустошения и – после – ожесточённого мужества начиналась новая жизнь Сергея Рахманинова.

…Осень обещала уроки с нерадивыми учениками, бесчувственные звуки, извлекаемые из рояля неумелыми пальцами. При одной мысли, что он так и останется учителем, его пробирала холодная дрожь. Нужно было резко изменить свою жизнь, чтобы не закиснуть в нескончаемой меланхолии. Тут и случилось маленькое чудо.

Савва Иванович Мамонтов. Крупный, широкий, сосредоточенный. Предприниматель из тех, кто работает не только на себя, но и на отечество. Владел железными дорогами, создавал их, хотел наладить вагоностроительное дело. А вместе с тем – ваятель, живописец, театрал. На фотографиях – вполне «европейский» вид: костюм, накрахмаленная манишка. Усы и борода вполне под стать времени: аккуратны и «придают вес». Таким запечатлеет его и кисть Михаила Врубеля. Только здесь, на полотне, заметно проступает что-то тревожное во всём облике большого, сильного человека: не то его страсть к искусствам, не то невесёлое будущее.

Русская частная опера Мамонтова существовала уже более десятка лет. Не очень благосклонный к его детищу ценитель оперного искусства мог бы придираться к исполнительскому мастерству дирижёров, хора, некоторых солистов. Но одного отрицать было нельзя: здесь нашли своё прибежище оперы русских композиторов – Глинки, Даргомыжского, Серова, Мусоргского, Римского-Корсакова, – оперы, которым трудно было попасть на императорскую сцену.

У Мамонтова нашли пристанище художники, имена которых станут славой России: В. М. Васнецов, М. А. Врубель, В. А. Серов, В. Д. Поленов, К. А. Коровин. Появился в труппе и молодой певец, имя которого, Фёдор Шаляпин, позже станет почти нарицательным. Среди певиц блистали Надежда Забела-Врубель, супруга художника, и Татьяна Любатович. Теперь же чуткий к молодым талантам Мамонтов на место второго дирижёра пригласил и Сергея Рахманинова.

…Судьба подталкивала молодого музыканта к тому особенному творчеству, – с чтением партитур, с работой над звуком (вместе с оркестром, взмахивая палочкой), – которого так не хватало при исполнении его многострадальной симфонии. Приглашение манило и тем, что можно было отказаться от учеников, и тем, что он мог бы позаботиться о больной матери [58]58

См. об этом: Рахманинов С. В.Воспоминания, записанные Оскаром фон Риземаном. М., 2008. С. 84.

[Закрыть].

И всё же Рахманинов решился не без колебаний. В театре Солодовникова, где ранее Русская частная опера ставила спектакли, сезон открыться не мог: владелец театра вёл тяжбу. Мамонтовская опера переезжает в здание Эрмитажа. Время тянется. Рахманинов приглашения ждёт, и без него показываться не собирается.

И Наташа, и Соня отговаривают: нельзя так разбрасываться, заниматься сразу всем. Они ещё надеялись, что их брат оправится, вернётся к сочинительству. Он в ответ только улыбался, и смущённо, и упрямо.

…Первым дирижёром в театре Мамонтова был Евгений Доминикович Эспозито. На молодого коллегу смотрел не без снисходительности. Но сразу почувствовал и хватку новоявленного капельмейстера. Не без тайного умысла опытный итальянец посоветовал взять для «боевого крещения» оперу Глинки «Жизнь за царя»: соперник ему был не нужен.

Опера была знакома и хору, и солистам; Эспозито уверен, что хватит и одной репетиции. Молодой дирижёр взялся за дело с жаром, хотел очистить Глинку от рутины, исполнить его живее, как того требовало само произведение. И – всё посыпалось.

Суть провала он поймёт, когда сам обретёт немалый опыт: «Это одна из самых трудных опер, которые я знаю. В ней множество ловушек – таких, например, как сцена в лесу, где хор поляков ни разу не меняет ритма мазурки и поёт на три, в то время как оркестром надо дирижировать на четыре. Этот кусок труден даже для опытного дирижёра». Но хитрость Евгения Доминиковича Рахманинов разглядел сразу. Партитуру новый дирижёр знал до ноты. Оркестр играл превосходно. Но только вступали певцы – начиналась каша. Ироническую улыбку главного дирижёра молодой музыкант запомнит на всю жизнь. «Мамонтов бегал взад и вперёд в ужасном волнении, то и дело давая полезные советы, продиктованные свойственным ему здравым смыслом. Но мне от этого было мало пользы. В ужасе и отчаянии я довёл репетицию до конца. Ко всем прошлым разочарованиям теперь добавилось ещё одно: я оказался несостоятелен и как дирижёр».

«Жизнь за царя» перешла к Эспозито. Итальянец не без некоторой театральности отказался от репетиции. Вернул оперу к прежнему прочтению: на спектакле зазвучали знакомые медленные темпы. Рахманинов жадно вглядывался в его руки, в движение палочки. Только здесь, в зале, пришло озарение: вокалисты не знают, да и не хотят знать оперы, их интересует лишь своя партия. Эспозито руководил не только оркестром, но и певцами – давая знак, где вступать.

Несколько часов, которые подарили миру нового дирижёра, ещё не исполнившего в этом театре ни одного произведения. Рутинный спектакль стал школой мастерства. Рахманинов всё схватывал на лету, теперь он понимал, как руководить оркестром, солистами, всем спектаклем.

Однажды Чехов, услышав жалобы одного литератора на неудачный дебют, заметил: «Это же чудесно – плохо начать!» [59]59

Бунин И. А.О Чехове // Бунин И. А.Собрание сочинение: В 6 т. Т. 6. М., 1988. С. 195.

[Закрыть]

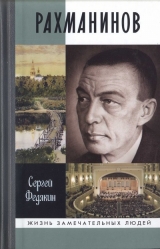

Афиша представления оперы К. Сен-Санса «Самсон и Далила»

Как дирижёр, Рахманинов начал со срыва. Но Мамонтов в его талант верил. И молодой музыкант начинает работать над Сен-Сансом, оперой «Самсон и Далила».

* * *

Вряд ли он мог предвидеть, что его ждёт столько испытаний. Что работа дирижёра – не только умение вникнуть в партитуру и донести своё знание до оркестра. В ноябре увидел, как один из оркестрантов, вспылив на какое-то замечание Эспозито, отвесил маэстро пощёчину. Протокол, дело, мировой судья… – Рахманинов всё это лицезрел и внутренне содрогался. Самому пришлось пережить другую пытку: оркестранты на молодого капельмейстера поглядывали с ухмылкой. Однажды, на публичной репетиции, когда музыкантов не остановишь, фаготист намеренно начал выводить вместо собственной партии какую-то чепуху.

Новый капельмейстер быстро проявил твёрдость, взял в руки бразды правления. За намеренные провинности он ввёл штрафы. Отношения с оркестром могли бы и не сложиться. Но редкая музыкальность, артистизм, преданность музыке, чёткость в работе вызывали симпатию.

И всё же если бы сложность заключалась только в управлении оркестром! Роль Далилы досталась Марии Черненко. Молодая, необычайно пластичная – и слабая вокалистка. Сергей Васильевич отдавал немыслимое количество времени и сил, чтобы поставить эту роль. Не раз выходил из себя, чувствуя тщетность своих усилий. Однажды, после откровенной фальши «Далилы», бросил палочку и выбежал из оркестра. Хотел было отказаться от ведения оперы вообще. Потом остыл, довёл спектакль до сцены. Но отношения с Мамонтовым несколько охладели: за плохую певицу радел именно он.

Спектакль прошёл не без подъёма. В отзыве «Московских ведомостей» запечатлены и смущение дирижёра в начале представления, и его умение переломить себя. Сказано и самое главное: «…Оркестр звучит у него совсем особенно: мягко, не заглушая пения, и в то же время до мелочей тонко, точно это специально-симфоническая музыка, а не оперный аккомпанемент. Главная заслуга г. Рахманинова в том, что он сумел изменить оркестровую звучность частной оперы до неузнаваемости!» [60]60

Театр и музыка // Московские ведомости. 1897. 14 октября.

[Закрыть]

Его много раз вызывали. Он явно понравился. И хотя огрехов в постановке было много, но дирижёрский Рубикон был перейдён. Он мог теперь на время забыть и неприятность на репетиции «Жизни за царя», и злополучную певицу. О ней, дебютантке г-же Черненко, рецензент произнесёт несколько нелестных фраз: «Низкие и средние ноты, так необходимые для партии Далилы, звучат у неё тускло и слабо; есть только верхние ноты, да и те г-жа Черненко берёт открытым, плоским звуком, что для голоса утомительно и отчего уже с половины второго акта у г-жи Черненко не хватало голоса».

Через три дня он снова встал за пульт в «Самсоне», ещё через четыре – провёл «Русалку» Даргомыжского. Потом будут «Кармен» Бизе, «Орфей» Глюка, «Рогнеда» Серова, «Аскольдова могила» Верстовского. Репертуар казался непродуманным. Молодой дирижёр предложил Мамонтову поставить музыкально-драматическую поэму Роберта Шумана «Манфред». Савва Иванович поначалу идеей загорелся. Художник Коровин его отговорил. Впрочем, Рахманинов только досадовал, сердиться не мог: Константин Алексеевич Коровин мало понимает в музыке, но… «очень милый и хороший человек». Именно так Сергей Васильевич улыбнулся в письме Лёле Скалон.

Публике да и рецензентам молодой капельмейстер приглянулся. Чувствовалось, что он дирижёр со своей «хваткой»: стремился оркестр приучить к чёткости, ясности и глубокой выразительности. О своей работе – втором представлении «Самсона и Далилы» – Рахманинов отозвался в письме Татуше куда критичнее: «Прошло так же посредственно, как и в первый раз».

Работа отнимала много сил, требовала огромного напряжения. Приходилось отдавать будущим постановкам по 12 часов в сутки: партитуры восьми опер пришлось освоить за четыре месяца. Но тяготили не репетиции и не разучивание партитур. Рахманинов видел, что Савва Иванович – «прирождённый режиссёр». Но Мамонтова привлекала зрелищная сторона оперы: сцена, декорации, актёрская пластика. Он мало внимания обращал на музыкальную сторону представления. Рахманинова недостаток музыкальности раздражал всё более. Часто подготовка к спектаклям шла торопливо и нелепо: «интересная, свежая и оригинальная постановка» – и «недостаточно срепетированный оркестр, плохо разученные хоры и множество мелких дефектов». Занавес подняться запаздывал, антракты затягивались. Если декорации сменяли быстро, заведующий сценой давал знать о конце перестановок ударом кулака по занавесу. Однажды этот удар пришёлся на время дирижирования. Рахманинов вспылил. Впрочем, постарался поговорить спокойно. Заведующий сценой согласился давать знак из ближайшей кулисы. Но стоило только пропустить сигнал – и «кулак заведующего сценой начинал ожесточённо барабанить по занавесу!» [61]61

Рахманинов С. В.Литературное наследие: В 3 т. T. 1.М., 1978. С. 56.

[Закрыть].

К концу декабря пошла опера Римского-Корсакова «Садко». Её вёл первый дирижёр, Эспозито. Автор не попал на премьеру, но подоспел к следующим спектаклям. Всё, что касалось внешней стороны, от грима до декораций, могло только восхищать. Но оркестр и хор казались совсем нехороши. И всё же опера имела несомненный успех. В зале то там, то здесь раздавались восторженные выкрики. Корсакова в день его появления в театре вызывали в антрактах, осыпали рукоплесканиями. В довершение торжества – увенчали тремя венками, серебряным и лавровыми. Первый – от дирекции театра, два других – от Кружка любителей русской музыки и труппы. Но знающие музыканты понимали: это – успех композитора, тогда как несомненный его шедевр поставлен далеко не лучшим образом.

Эспозито не имел перед глазами партитуры, дирижировал по клавираусцугу, вступление показывал только певцам. Хористы не успели выучить свои партии и пытались прятать ноты в широких рукавах костюмов.

Танеев, увидев спектакль уже после отъезда Корсакова в Питер, писал вдогонку не только о «чудесном произведении», но и о его воплощении: «Думаю, что было бы очень полезно, если бы Вы приехали на одну или на 2 репетиции. Ваше присутствие могло бы устранить 2 недостатка – отсутствие ритмической точности (на 2-м мною слышанном представлении недостаток этот чувствовался в более сильной степени, чем на 1-м) и некоторую деревянность в tempo rubato во многих местах оперы» [62]62

С. И. Танеев. Материалы и документы. T. 1. М., 1952. С. 34.

[Закрыть].

Скоро за пульт встанет и Рахманинов. Опять – опера Римского-Корсакова. Но теперь «Майская ночь». И снова – спешка, недоученные партии.

19 января в театре Солодовникова случился пожар. Пламя пошло по зрительному залу. На счастье, сцена была отгорожена железным занавесом. Декорации и реквизит остались в сохранности.

Мамонтов новое здание искал с энергией: всего через три дня спектакли возобновились на Большой Никитской, в театре «Парадиз». Но уже привычные неурядицы обрастали новыми. Акустика в новом здании оставляла желать лучшего, сцена оказалась меньше прежней. Пришлось менять монтировку декораций, переделывать мизансцены. Неразбериха при подготовке спектакля не могла не отразиться на самом представлении. Лучшие артисты – и Любатович, и Заремба, и Шаляпин – были на высоте. Рахманинов вёл оперу с той чёткостью, которая только возможна после спешной подготовки. Но лишь на громких именах спектакль держаться не мог.

Критики о спектакле отзывались кисло. И всё же серьёзных упрёков дирижёру сделать не могли. А у публики успех оперы был несомненный.

* * *

В декабре сёстрам Скалон он то и дело писал о «чёрной меланхолии» – она накатывала ежедневно. Симпатия к самому делу Саввы Ивановича – и отчаяние от нелепостей, частого взаимонепонимания, усталости:

«Вечером я решаюсь из театра уходить; утром решаюсь на этот день хоть остаться. Водки и вообще вина я ещё не начал пить, хотя почти каждый день бываю в числе приглашённых С. Мамонтовым в трактире, где сижу и молчу, но я готов дать почти честное слово, что если дела не изменятся, то я начну пить. Меня к этому очень тянет».