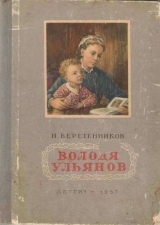

Текст книги "Володя Ульянов"

Автор книги: Николай Веретенников

Жанры:

Детская проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)

Николай Иванович Веретенников

Володя Ульянов

Книгу «Володя Ульянов» написал двоюродный брат В. И. Ленина – Николай Иванович Веретенников.

Книга рисует образ юного Ленина. В детстве Н. И. Веретенников дружил с В. И. Лениным, вместе они проводили каникулы, вместе играли.

Н. И. Веретенников родился в 1871 году в Саратове, окончил Казанский университет и многие годы преподавал физику и математику.

После Великой Октябрьской социалистической революции И. И. Веретенников отдал много сил воспитанию советской молодежи.

При активном участии Н. И. Веретенникова были созданы музеи В. И. Ленина в Казани и в деревне Кокушкине.

Книга «Володя Ульянов» неоднократно издавалась и переведена на многие языки.

Н. И. Веретенников умер 31 марта 1955 года.

Расскажу вам о том далеком времени, когда наш великий вождь Владимир Ильич Ленин был мальчиком.

На мою долю выпало исключительное счастье: я был свидетелем детства и юности Владимира Ильича и разделял с ним игры и развлечения. Его мать, Мария Александровна Ульянова, и моя мать – родные сестры.

Володя Ульянов родился и жил до окончания гимназии в Симбирске, на Волге. Теперь этот город называется Ульяновск.

Каждое лето семья Ульяновых приезжала в деревню Коку́шкино. Туда же приезжала на лето из Казани и вся наша семья.

Много лет прошло с тех пор, но воспоминания о Володе так свежи, так ярки, что кажется, точно это было только вчера.

Я ясно представляю себе невысокого, коренастого мальчика со светлыми, слегка вьющимися, необыкновенно мягкими волосами над выпуклым лбом; с искрящимися, порой лукаво прищуренными карими глазами; смелого, энергичного, очень живого, но без суетливости, резвого иногда до резкости, никогда, однако, не переходившей в грубость.

Таков был Володя в те далекие дни. Он был разговорчив, но далеко не болтлив, наблюдателен, чрезвычайно остроумен и так находчив, что не терялся никогда и ни при каких обстоятельствах.

Поездка в Симбирск

Как-то весной собралась мама в Симбирск, к тете Маше, и обещала взять меня с собой в гости к Володе. Ему было тогда лет десять – одиннадцать, а мне – на одиннадцать месяцев меньше.

Трудно передать, как я обрадовался, что увижу Володю. Я был прямо в восторге.

А старшие братья и сестры поддразнивали меня.

– Вот поедешь повидаться с Володей, – говорили они, – зато летом он уже не приедет в Кокушкино.

Я не был плаксой, но тут разревелся и решительно отнимался от соблазнительной, первой в жизни поездки на пароходе и кратковременного пребывания в Симбирске, лишь бы не лишиться летом общества Володи в Кокушкине.

Только когда вмешалась мама и дала обещание, что наша поездка не помешает приезду Володи на каникулы, я успокоился.

В Симбирске Володя встретил меня очень радушно. Бегали мы во дворе и в саду, играли в пятнашки, горелки и черную палочку, но больше всего мне понравилась игра и солдатики. Володя сам выреза́л их из бумаги и раскрашивал цветными карандашами. Было две армии: одна у Володи, другая у его младшего брата, Мити.

Солдатики стояли благодаря отогнутой у ног полоске бумаги. Размер этой полоски был строго установлен – одинаковый в обеих армиях, но различный для солдат и генералов. У последних полоски были шире, и поэтому они были более устойчивы. Армии строились в боевом порядке по краям большого стола, и начинался бой.

Стреляли горошинами, щелкая их пальцами. Бойцам, но падавшим от удара горошиной, выдавались ордена, разрисованные Володей. Чтобы позабавить меня и подразнить братишку, Володя незаметно для Мити острым гвоздиком прикалывал у некоторых солдатиков подставки к полу. Эти воины от ударов горошины легко сгибались, но не падали, а Митины солдаты и даже генералы валились. Это очень удивляло Митю. Он не догадывался о шутке брата и невероятно горячился, настойчиво стараясь сбить именно этих несокрушимых воинов.

Приезд Ульяновых в Кокушкино

Еще зимой, в письмах, мы выясняли, когда и кто из Ульяновых приедет летом в Кокушкино. В Симбирске тогда жили и мой старший брат – преподаватель гимназии, и сестра – учительница городской школы.

Я переписывался с Володей и очень стыдился своего плохого почерка. Володя советовал мне взять себя в руки и исправить почерк. Я нисколько не сомневаюсь, что на моем месте Володя так и поступил бы и никакие трудности его не остановили бы.

Ульяновы приезжали в Кокушкино каждое лето, но иногда не все вместе.

Отец Володи, Илья Николаевич, был директором народных училищ. Нередко случалось, что он то задерживался дольше в Симбирске, то отлучался из Кокушкина в Казань на день – два по делам службы.

Обычно к приезду Ульяновых мы были уже в деревне. Семья у нас была большая. Моя мать работала стенографисткой, и если работа ей позволяла, то, как только у нас, младших, кончались занятия и начинались каникулы, мы переселялись в Кокушкино; в Казани оставалась только старшая сестра Люба, служившая на телеграфе.

Ехать надо было на лошадях. Еще накануне отъезда, бывало, бежишь во двор посмотреть, тут ли ямщики, и вертишься возле лошадей, сгорая от нетерпения.

Илья Николаевич и тетя Маша с детьми, приехав из Симбирска на пароходе, останавливались у нас в Казани и затем уже на лошадях отправлялись в Кокушкино. Ни в Казани, ни в Симбирске железной дороги тогда не было.

Володя садился обычно на козлы и шутил с ямщиком:

– А что, дядя Ефим, был бы кнут, а лошади пойдут?

Он вообще любил шутки, и крестьяне называли его «забавником».

Один ямщик нюхал табак. Его спрашивают:

– Зачем нюхаешь?

– Это, – отвечает ямщик, указывая на тавлинку[1]1

Тавлинка – табакерка из бересты.

[Закрыть] с нюхательным табаком, – мозги прочищает.

Так как за понюшкой следует чиханье, то Володя говорил одно время, услышав какую-нибудь глупость: «чихни», то есть прочисть мозги.

Мы знали всегда заранее день, когда должны были приехать Ульяновы в Кокушкино, и старались угадать час их приезда. Целым обществом отправлялись пешком встречать их километра за два, на перекресток, к постоялому дворику. Иной раз мы не угадывали время приезда и выходили два – три раза в день. Встретив, всей компанией, радостные и веселые, возвращались домой.

С приездом Ульяновых в Кокушкино наступал для нас настоящий праздник. Отменялись занятия иностранными языками, подготовка к переэкзаменовкам, и общий тон детского веселья повышался. Мы, ребята, все время висли на плечах у Ильи Николаевича и буквально ловили каждое его слово. Называли мы его «Илья-и-Николаич», считая, что у него два имени.

Он очень любил детей и никогда не отстранял их. Только взрослые останавливали нас, оберегая спокойствие нашего любимца.

Кокушкино

На крутом берегу реки стоял так называемый «большой», или «старый», дом, а в нескольких метрах от него, через дорогу, – флигель.

Впоследствии в этом флигеле Владимир Ильич жил во время ссылки в 1887/88 году.

Но кто же мог тогда подумать, что здесь, в Кокушкине, в этом самом флигеле, Владимир Ильич будет отбывать свою первую ссылку!

Недалеко от флигеля раскинулась маленькая деревня с мельницей.

О деревне Кокушкино соседние крестьянки говорили так: «Смотрю я на вашу деревнюшку и думаю: что за чуда така она махонька, да така развеселая», разумея, вероятно, ее довольно красивое расположение на высоком берегу реки Ушни.

В болоте, окаймлявшем пруд у дома, в теплые летние вечера задавали концерты лягушки. В саду, расположенном рядом с флигелем, и на деревьях по берегу реки заливались соловьи.

В Кокушкине все было ветхо: в большом доме печи испорчены – не топились, крыша протекала, лодка дырявая, купальня тонула, мостки к ней проваливались. Не было средств поддерживать все в порядке.

Над этими недостатками мы подтрунивали, но они нисколько не смущали нас. Нам всем тогда казалось, что ничего красивее Кокушкина нет. Если кто-либо видел новые места, мы спрашивали:

– Ведь хуже Кокушкина?

– Да… Нет реки… Мало деревьев…

Даже то, что из Казани надо было ехать сорок километров по плохой грунтовой дороге, нравилось нам. Поездки в деревню переносили в другой мир, далекий от обыденной жизни и надоевшего за зиму города.

Наш дед, Александр Дмитриевич Бланк, был врачом. Он жил в деревне Кокушкино и лечил крестьян.

Еще при жизни деда было принято, чтобы все его дочери приезжали в Кокушкино. Для Марии Александровны предназначалась комната в мезонине старого дома, которая так и называлась «ульяновской», а флигель был построен для остальных четырех его дочерей, приезжавших также с семьями на лето.

Эти летние «съезды» продолжались и после смерти деда, и тогда размещались так: тетя Маша с мамой – в угловой комнате большого дома, Илья Николаевич – в кабинете, Володя со мной – в соседней комнате.

Володе нравилась эта комната тем, что в нее можно было проходить через окно.

Вполне узаконенный путь через окно был установлен и во флигеле, в среднюю большую комнату, где стоял самодельный бильярд с войлочными бортами. С северной стороны от дороги в эту комнату входили из цветника через балкон, а с южной, из другого цветника, – через окно, к которому даже вела с земли маленькая лестница (сходни).

Летним днем в этой бильярдной комнате была сосредоточена жизнь всего дома.

Вскочив часов в девять с постели, еще до чая, мы с Володей бежали сюда.

Нас привлекал не только бильярд, на котором всегда кто-нибудь играл, – здесь обсуждались будущие прогулки, отсюда собирались идти купаться или кататься на лодке, составлялись партии в крокет; у старших братьев шли приготовления к охоте, изготовлялись фейерверки и т. п.

Здесь как-то склеили большущего змея, величиной с дверь. Побежали через плотину на луг запускать его. Володя еще советовал привязать колясочку, чтобы змей тащил ее.

Сбежались и крестьянские ребята запускать нашего диковинного змея. Он взлетел и действительно тянул веревку с большой силой. Мы все схватились за веревку, дернули ее рывком, и змей поломался.

Игры

Володя любил играть на бильярде.

Часто играли «на игрока», то есть проигравший выбывал из игры и следующую партию был только зрителем.

Чаще всего Володя сражался на бильярде со мной, как с более сильным игроком. У меня с ним произошел такой разговор.

– Почему, – спрашивает Володя, – ты играешь на бильярде лучше, чем Володя Ардашев (двоюродный брат)?

– Да, – говорю, – он меньше играет или не так любит эту игру, как я.

– Нет, ты не заметил: он как-то не так держит кий.

– А и в самом деле: я обхватываю кий правой рукой сверху, он – снизу. Может быть, поэтому, а я и внимания не обратил!

Однажды я предложил Володе играть в шахматы. Он уже тогда хорошо овладел этой игрой.

– Сыграем, когда ты будешь играть как следует, – ответил он. – Ты не играешь, а «тыкаешь» (то есть двигаешь фигуры не продумав).

Я стал настаивать и сказал:

– Вот на бильярде я лучше тебя играю, а не отказываюсь.

– Ну, это уж твое дело, – ответил Володя.

Конечно, ни на минуту я не подумал отказаться от игры с ним на бильярде.

Володя относился ко всем играм вдумчиво и серьезно. Он не любил легких побед, а предпочитал борьбу.

Володя и его сестра Оля установили у нас строгие правила игры в крокет, вывезенные из Симбирска (они и там играли). Например, они не позволяли долго вести шар молотком и требовали короткого удара.

Гимнастическими упражнениями Володя не увлекался. Он отличался только в ходьбе на ходулях, да и то мало занимался этим, говоря, что в Кокушкине нужно пользоваться тем, чего нет в Симбирске.

Из раннего детства

В Кокушкине Володя всецело отдавался отдыху и играм, между тем как в Симбирске даже в раннем детстве он много читал. Книги он брал в Карамзинской библиотеке, куда ходил со своей старшей сестрой, Анечкой.

Шутя Анечка спросила меня:

– А что, Коля, рассказывал тебе Володя, как он в библиотеку ходил?

– Нет, не говорил. А что?

– Ты его расспроси. Это интересно.

Володя не сразу и не очень охотно рассказал, что по дороге в библиотеку на улице ему попадались гуси, которых он дразнил. Гуси, вытягивая шеи, нападали на него, и, когда эта атака принимала слишком настойчивый характер, он ложился на спину и отбивался ногами.

– Почему же не палкой? – задал я вопрос.

– Палки под рукой нет. Впрочем, все это пустяки, дурачество, да и было это чуть не два года тому назад.

Чрезвычайно живой и резвый, Володя ни со мной, ни с другими ребятами никогда не ссорился. Он просто отходил, отдалялся от тех, кто не подходил ему. И говорить нечего: у него никогда не бывало драк или потасовок со сверстниками, а между тем, отстаивая какое-нибудь положение, он всегда очень горячо спорил.

Володя держался очень просто и естественно, никаких претензий на первенство не проявлял. Это первенство проступало, так сказать, непроизвольно и поэтому никого не задевало и не вызывало зависти, а лишь служило примером.

Он обладал неизъяснимым обаянием, привлекавшим окружающих.

Купанье

Весело постукивает мельница, жужжат и кружатся мухи, палит зноем жаркий июльский день. С реки, от купальни, доносятся крики и смех ребят.

Самое большое удовольствие для нас – это купанье, купанье с утра до вечера.

– Ты сколько раз сегодня купался, Володя?

– Три. А ты?

– А я уже пятый.

Нередко к концу дня у ребят насчитывалось таких купаний до десятка.

Володя, я и другие ребята – все мы с самого раннего детства любили полоскаться в воде, но, не умея плавать, барахтались на мелком месте, у берега и мостков, или в ящике-купальне. Старшие называли нас лягушатами, мутящими воду. Это обидное и пренебрежительное название нас очень задевало. Я помню, как и Володя, и я, и еще один из сверстников в одно лето научились плавать. Вообще в семь – восемь лет каждый из ребятишек переплывал неширокую реку, а если без отдыха на другом берегу мог и назад вернуться, то считался умеющим плавать. Когда маленький пловец переплывал речку в первый раз, его всегда сопровождал кто-либо из более старших.

Но курс плаванья на этом не кончался – мы совершенствовались беспредельно: надо было научиться лежать на спине неподвижно; прыгать с разбега вниз головой; нырнув, доставать со дна комочек тины; спрыгивать в воду с крыши купальни; переплывать реку, держа в одной руке носки или сапоги, не замочив их; проплывать без отдыха до впадения ручья, прозванного нами Приток Зеленых Роз (так как там росли болотные растения, напоминающие по форме розы), или даже до моста у соседней деревни Черемышево-Апокаево, а это уже близко к километру.

Эта деревня растянулась по дороге, ведущей в Кокушкино, длинным рядом крестьянских изб. Ближняя к Кокушкину половина состоит из русского, а другая половина – из татарского населения. Не потому ли она и носит название Апокаево? Апокай – по-татарски «сестрица».

Лодка

Немудрено, что, так сроднившись с рекой, мы выдумывали всякие затеи, чтобы использовать полностью все, что она может дать. Спустили на воду старую большую лодку, человек на пятнадцать. Она уже прогнила, протекала и с трудом поднимала трех – четырех мальчиков, да и то приходилось непрерывно вычерпывать воду ковшом. Мы приделали к ней вместо весел колеса, сами смастерили вал с лопатками по концам и ручками посередине, приладили его поперек лодки и поехали по реке: один правил, другой вертел вал, а третий вычерпывал воду.

Однако этого было мало, это нас не удовлетворяло, да и одному было тяжело вертеть вал с колесами. Хотелось поехать всей компанией, человек в шесть. Конечно, мы отлично понимали, что лодка не выдержит нас всех и пойдет ко дну.

– Так что же? Тем лучше, тем интереснее: посмотрим, как мы сумеем спасаться! – воскликнул Володя.

Надев такие рубашки и штаны, которые все равно дожидались воды и мыла, мы попрыгали все на наш «пароход», или, как назвал его Володя, «рукоход».

Чтобы не намочить сапоги, сняли их и сложили на носу лодки, предполагая в случае «кораблекрушения» схватить их и доставить в руках на берег.

Володя, сняв сапоги, оставил их в купальне, предложив и другим так поступить. Однако никто не послушался этого предусмотрительного совета.

Как мы и предполагали, лодка, несмотря на то что выкачивали воду уже в два ковша, скоро наполнилась водой и пошла ко дну.

Бросились не спасаться, а спасать сапоги. Хватали какие попало. Спас чью-то пару и Володя. Но один из нас успел схватить только правый сапог, а другой, левый, утонул.

– Вот теперь на одной ноге и попрыгаешь! – сказал Володя.

Все прыснули. Только горемычному неудачнику было не до смеха.

Общим советом решили искать сапог. Развесив одежду для просушки на прибрежных кустах, стали нырять один за другим, а то и по два сразу, но безуспешно: вытаскивали со дна тину, иногда коряги, но пару к сапогу несчастливца выудить никому не удавалось.

Раздавались голоса, что поиски надо прекратить: сапог – не топор, не прямо упал на дно; к тому же мы набаламутили воду, прыгая с погружающейся лодки, да и в уши набралась вода при многократных ныряньях.

– Ну, воду выбьешь о подушку, – говорит Володя. – Не оставлять же сапог на дне! Вы как хотите, а я буду искать.

И, не дожидаясь ответа, Володя прыгнул головой вниз и довольно скоро вынырнул, держа что-то рукой в воде.

Мы подумали, что это опять коряга, но нет – то был сапог.

У ключа «Поварня»

В маленькой деревеньке Кокушкино все ребята были или много старше, или значительно моложе нас, да Володя и вообще любил общаться со взрослыми, более отвечавшими ему по развитию и интересам.

Вот почему и в эпизодах, описываемых мною, почти не фигурируют маленькие.

А сейчас я расскажу, как Володя ходил слушать пение мальчика-татарина Бахави́я.

Помню яркий солнечный день. Вскочив с постели, бежим вперегонки с Володей вниз по крутой тропинке среди деревьев, осыпающих нас каплями утренней росы, и по зыбким мосткам в купальню, бросаемся в воду, плаваем сажёнками, стараясь высунуться как можно больше из воды, лежим на ее сверкающей поверхности, кувыркаемся, ныряем и, насладившись купаньем, бодрые, освеженные, идем домой.

Солнце поднимается выше и выше. На обеденный отдых и водопой пригнал небольшое кокушкинское стадо подпасок Бахавий.

Володя любил слушать пение этого веселого парнишки. Бежим через плотину мимо мельницы на луг по другую сторону реки Ушни, к запруженному ключу «Поварня».

Бахавий, увидев Володю, затягивает татарскую песенку.

Общее содержание песни в передаче Бахавия таково: крестьянский мальчик был подпаском, потом батрачил, а затем его «забрили в солдаты».

Из этой старинной песни видно, что в те далекие времена простые люди ненавидели царскую солдатчину с ее нелепой муштрой и издевательствами.

У меня до сих пор остался в памяти один из куплетов этой песни на татарском языке:

Сары, сары, сап-сары,

Сары чечек саплары,

Сагынырсын, саргаирсын,

Кильсэ сугыш чаклары.

Что в переводе значит:

Желтые, желтые, очень желтые,

Желтые ветки цветов,

Соскучишься, пожелтеешь.

Когда наступят дни воины.

Не успел Бахавий кончить песню, как появился пастух Антон и еще издали начал бранить Бахавия за то, что тот слишком рано пригнал стадо.

– Да как же без часов узна́ет он время? – заступается Володя.

– Отмерил четверо лаптей, вот и узнал! – возражает Антон.

Однако ни Володя, ни я не понимаем, как это лапти могут заменить часы.

Только после наглядного разъяснения Антона и Бахания мы поняли, что в полдень в это время года отбрасываемая человеком тень равна длине четырех его ступней. (Предполагается, что ступня пропорциональна росту.)

Володя тут же припомнил о гномоне – первом астрономическом инструменте (вертикальной палочке, отбрасывающей тень), при помощи которого первые астрономы – тоже пастухи – определяли высоту солнца.

Простой, без всякого поучительства рассказ Володи заинтересовал не только меня и Бахавия, но и старика Антона, хотя Антон всем был недоволен в этот день: он ходил в деревню Кодыли получать за пастьбу деньги и пришел ни с чем.

– «Должен неспорно, отдам, да не скоро», – ворчит Антон. – А у меня махорки ни зерна, да и рубаха с плеч валится, и купить не на что.

Володя вслушивается и в пение Бахавия, и в горькие слова Антона.

Он радуется солнцу, которое ярко светит; не пугает его и заслонившая солнце тяжелая грозовая туча.

Он впитывает в себя всё, всё, как впитывает земля влагу.

Отзывчивость Володи на светлые и темные стороны жизни поразительна.

Разговоры о прочитанном

Володя оказался куда более меня осведомленным в литературе, несмотря на то что в детстве, во время перенесенных мною тяжелых болезней, мне читали русских и иностранных авторов, да и сам я читал немало и был гораздо лучше знаком с классической литературой, чем большинство ребят моего возраста.

Володя очень любил расспрашивать о прочитанном:

– Это читал?

– Нет.

– А это?

– Нет.

На конец надоедает отвечать все «нет» да «нет», говорю «да».

– «Дым» Тургенева читал?

– Да…

Но Володя ясно слышит неправду и поэтому задает коварный вопрос:

– А повесть «Литвинов» читал?

Я, скромно уклоняясь от вторичной лжи, твердо заявляю:

– Нет, не читал.

– Ну, вот и соврал, что «Дым» читал! Если бы читал, то знал бы, что Литвинов – герой романа «Дым». Никакой повести «Литвинов» Тургенев и не писал.

До сих пор помню, как был я смущен не столько тем, что мало читал, но главное тем, что соврал и так ловко и быстро был уличен.

Никогда потом не вспоминал Володя этого разговора и никому не рассказывал о нем.

Этот случай рисует не только находчивость и остроумие Володи, но выявляет еще более ценные черты характера: не показную, а истинную, действительную деликатность, такт, заботливое и внимательное отношение к людям.

Кто бы другой мог удержаться, чтобы не подразнить или, по крайней мере, так или иначе не напомнить о моем посрамлении!

Позднее Володя говорил мне, что он особенно ценит литературные типы, обладающие твердостью и непоколебимостью характера.

Он обратил мое внимание на рассказ Тургенева «Часы», тогда еще мне неизвестный. Прочитав этот рассказ, я понял, что Володе должен был понравиться герой рассказа Давыд, причем именно за характер его.

Когда, кажется на следующее лето, я спросил Володю, не потому ли нравится ему этот рассказ, он мне ответил утвердительно, говоря, что такие люди, как Давыд, достигают всего, к чему стремятся.

Володя очень бережно относился к книгам: я никогда не видел у него разбросанных или растрепанных книг.

При всей своей живости он отличался поразительной аккуратностью, точнее – пунктуальностью, я бы назвал требовательностью к мелочам (отнюдь не мелочностью, когда, по пословице, за деревьями леса не видят).

С возрастом эта черта выступала еще более подчеркнуто. Много позднее Мария Ильинична рассказывала, что, когда она была девочкой и с ней занимался Владимир Ильич, она подала ему тетрадь, сшитую в поспешности черной ниткой. Он заметил, что так не годится, и, взяв белую нитку, сам перешил тетрадь, очевидно с целью выработать у младшей сестры тщательное отношение к работе и ученью.