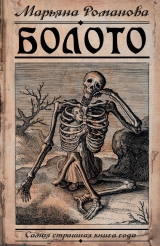

Текст книги "Болото"

Автор книги: Марьяна Романова

Жанр:

Ужасы и мистика

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Мне казалось, я попала в страшную сказку. Когда Яков привел меня обратно в деревню, все были так внимательны ко мне, так ласковы. Старуха-повитуха специально для меня оладьи сделала – невиданная роскошь в нашей жизни. Яков слышал запах жареного теста, но даже не сказал ничего, хотя обычно строго выговаривал за чревоугодие. Я поняла – все знают, что меня наконец посвятили в секрет. Всем как будто стало легче дышать. Ведь до того дня я была единственным человеком в деревне, который не знал о Болоте. Субботней ночью меня повели в лес. Это было так необычно – все люди, с которыми я больше десяти лет жила бок о бок, которые казались мне скучными и обычными, теперь шли по лесу гуськом, и у них был общий мрачный секрет. Никто и слова не произнес, но почему-то в толпе явственно ощущалась атмосфера праздника. У всех было такое возвышенное выражение лица, и глаза блестели в странном предвкушении. Все женщины распустили волосы. Когда бабка-повитуха увидела, что у меня коса, она молча подошла со спины, вынула из моих волос ленточку и расплела, а зачем – мне так и не объяснили. Было нас много – не меньше пятидесяти. Шли гуськом по протоптанной влажной тропке, Яков, конечно, впереди. Наши глаза быстро привыкли к темноте. Наверное, мы были похожи на племя лесных воинов. Последние метры пути преодолевали ползком. К Болоту мог только один человек подойти, воду целовали по очереди. Я была одной из последних. Я смотрела на этих людей, которых считала знакомыми, и думала о том – что же видит каждый из них в темной воде. Все по-разному реагировали на близость Болота. У кого-то из женщин был такой вид, словно они не воду тухлую поцеловали, а прекрасного юношу, который только что предложил им руку и сердце. А кто-то видел в топкой пучине что-то страшное. Сама же я, приблизившись к Болоту, просто закрыла глаза. Мне не хотелось еще раз видеть чудовище с моими чертами. Вода была такой же теплой и склизкой, но на этот раз никто не пытался затянуть меня в трясину. Вернулись мы так же молча и, не произнеся ни слова, разошлись спать по своим домам. А меня всю ночь лихорадило и снилось, что я родила не человеческого ребенка, а водяного какого-то – вместо ручек и ножек – мокрые сучья, лицо раздутое и все в зеленых струпьях, глаза – желтые и злые, и зрачки вытянуты, как у кота. Ребенок рот раскрыл, чтобы первым криком мир приветствовать, а изо рта черная вонючая жижа излилась, и не крик получился, а глухое бульканье. На следующий день я твердо решила – не бывать тому, что они задумали. Со мною нельзя так. Я убегу. Места знаю хорошо, все-таки всю жизнь прожила тут. Леса не боюсь. Мне только до дороги добраться, а там – машину поймаю и растворюсь в мире, никогда они меня не найдут. Но утром у меня вдруг воды отошли. По моим подсчетам, раньше срока, хотя счет времени мы в деревне не ведем, и о наступившей весне узнаем по растаявшему снегу. От страха я сознание потеряла, такая безысходность навалилась, а когда очнулась, меня уже в дом повитухи кто-то отнес. Лежу я на кровати, а она вокруг ходит и тлеющим веником трав машет, как кадилом, и поет что-то, горлом вибрируя – пение страшное, а запах сладкий, как сахар жженый. Родила я легко, сыночек это был, крошечный совсем, но, вроде бы, здоровый. Розовый, кричит, ручки-ножки шевелятся. Я решила старуху перехитрить.

– Дай мне его, – говорю. – Пусть у меня на руках поспит. Мне после родов тяжко, а я хочу сама его к Болоту отнести, не хочу, чтобы люди чужие. Пусть я пару дней на ноги встану, а пока с ребеночком побуду.

Старуха о чем-то посовещалась с Яковом – без него у нас вообще никакие решения не принимаются – и тот дал добро. Правда опоить меня они чем-то пытались – старуха мне варево в ковшике поднесла, но я все за шиворот себе вылила. Ночь я проспала, сил набиралась. Утром вела себя так, словно всем довольная. Ходила по деревне с ребенком на руках, и все мне радовались. Все уже знали, что я сама решила отдать сына Болоту. А я смотрела на этих людей – среди них было и много женщин, точно так же потерявших своих малышей – смотрела в их безмятежные лица и думала: ну как же такое возможно, как же вы до такого дойти могли. Они ведь не были злодеями, Яков и правда им как будто бы мозги подменил, они искренне радовались за меня и сына моего. К вечеру все расслабились, и я решилась. С собою ничего брать не стала, чтобы не вызывать подозрений. Юркнула за калитку, сына к груди прижав, и дала деру по лесу. Поймали меня быстро. Зря я думала, что Яков расслабился. Он ведь как будто мысли людские читать мог. Наблюдал за мною весь день, выходит. Я уже там, в лесу, поняла, что не ждет меня ничего хорошего, на землю упала, у меня истерика началась, умоляла убить меня. Сына сразу же отобрали и куда-то унесли, а меня отволокли в деревню и заперли в одном из домов. Яков даже не подошел ко мне, только издали смотрел презрительно. А ведь он по документам отцом мне родным числится. То есть, сама я документов своих никогда и не видела, но мама мне так говорила… И все в деревне смотрели на меня так, словно предала я их. Как будто бы я прокаженная. Я им в лицо кричала: все равно жить не буду, повешусь. И тогда мне руки связали и в пустой комнате к ножке стола привязали меня. Два раза в день повитуха заходила и давала воды отхлебнуть, а еду не приносили. Я так поняла, что до меня не было в деревне тех, кто посмел Якова ослушаться, и сейчас все решали, что со мною делать. О сыне я старалась не думать – понимала, что его уже бросили в жижу темную. Весь следующий день я веревки мои зубами драла – скорее от скуки, чем в надежде на освобождение. Но ближе к ночи вдруг шанс представился – крыльцо у кого-то в нашей деревне загорелось, и переполох начался. Уж не знаю, что случилось, как допустили такое. У нас вообще все очень осторожные. И вот беготня началась, а у меня и веревки перекушены. Я в окно выскочила, никто даже внимания не обратил.

Глава 5

Когда-то, давным-давно

За считаные дни изменилась Аксинья так, словно годы прошли. Замкнутая стала, и звука ее голоса никто не слышал. Все ходила по деревне мрачнее тучи. У семьи ее два дома было – один, покойному брату ее матери принадлежавший, запертым стоял. Вот туда Аксинья и съехала: не могу, говорит, больше с вами жить, рожи ваши видеть. Все решили – с ума сошла девка. Жалко, конечно, молодая она совсем еще. С другой стороны – этого следовало ожидать, она всегда немного не в себе была.

Теперь Аксинья почти не выходила из дому днем, только к ночи двери отворяла. Скоро по деревне слушок осторожный прополз: а девка-то колдует. И потянулись к ней люди – сначала просто из любопытства, потом и помощь осторожно просить.

Одна женщина три дня не могла разродиться первенцем – крючило ее, спину дугой выгибало, и сперва она кричала так, словно с нее кожу лоскутами снимали, а потом ослабла, охрипла, и только приглушенное рычание выходило из ее посеревших искусанных губ. Глаза ее налились кровью, щеки запали, и она умоляла окружающих удавить ее подушкой, чтобы муки наконец закончились.

На третий день кто-то придумал позвать Аксинью.

Та никогда родов не принимала, но ей отчего-то верили. Едва оказавшись в избе, она принялась командовать: велела вынести из комнаты все иконы и свечи, распахнуть окна, чтобы выветрить кисловатый нутряной запах излившихся плодных вод, крови, пота и блевотины. Растолкла в деревянной ступке какие-то травы, залила кипятком, слегка остудила, а потом пальцами разжала полубеспамятной женщине губы и начала вливать ей в рот темную воду с плавающими на поверхности травинками. Та пыталась отвернуть лицо – горьким был отвар, и слишком горячим. Но слаба она была против Аксиньи – та зажала ей нос двумя пальцами, а в открытый рот вливала черную струю.

В Аксинье не было ласкового сострадания повитухи, чужие мучения она воспринимала как досадную помеху. Ей было все равно, больно ли распростертой на мятых, пропитанных потом тряпках женщине, ей даже было все равно, родится ли ребенок живым – она просто знала, что следует делать, и старалась делать это хорошо.

Когда отвар кончился, роженица на несколько минут отключилась, словно погрузилась в обморочный тяжелый сон; а потом вдруг широко распахнула глаза и начала визгливо хохотать – громко, безостановочно, словно черти ее щекотали. Все, находившиеся за дверью, притихли – у кого-то даже сердце прихватило, а кто-то из стариков креститься начал – очень страшен был тот неуместный смех.

Аксинья предупредила: что бы ни случилось, что бы вы ни услышали, в комнату заходить нельзя. Ослушаться они боялись, так и топтались беспомощным стадом под дверью. А старая Лукерья из предпоследнего дома мрачно заметила, что ничего путного из таких родов не выйдет.

– Черт душу ребеночку подменит. Маленькая нежить похожа на настоящего младенчика. Таких даже любят – не плачут они почти, едят мало. И смотрят как будто старые. Глазами за тобой все время следят. А потом вырастет упыренок, и всех со свету сживет, и матери родной не пощадит.

Ей велели замолчать: и без того было и тошно, и страшно.

Наконец роженице удалось вытолкнуть из нутра ребеночка. Аксинья стояла над ней и командовала: когда дышать, когда молчать, когда тужиться.

Младенец был синеватым, как ощипанная старая курица; в опухших глазах скопился коричневый гной, а лицо было каким-то бесформенным. Как будто бы брали пригоршнями глину и кое-как прилепляли к болванке-основе. При каждом вдохе грудь его надувалась пузырем, а в легких булькало. Аксинья обернула его в льняное полотенчико, протянула матери и сразу предупредила: этот долго не протянет. Та смотрела недоверчиво и тупо, все ее силы ушли в роды, а сейчас существовали только инстинкты, которые заставили ее прижать крошечное тело к груди и начать монотонно раскачиваться. Ребенок почти не шевелился, только по его тощим, торчащим из полотенчика ногам, время от времени рябью пробегала короткая судорога. Красноватая, налившаяся, во вспухших темных венах, грудь его матери была прямо у него перед носом, но он, кажется, не чувствовал запаха молока. Он не собирался осваиваться в мире, в который ему довелось вынырнуть всего на несколько часов.

– Сделай что-нибудь… – наконец подала голос мать. – Ты ведь можешь… Все знают…

– Что именно? – удивилась Аксинья, уже собравшаяся уходить.

– Чтоб жив он остался… Первый он у меня.

– Что я ни сделай, он помрет, – передернула плечами Аксинья. – Посмотри сама на него.

– Ты ведь можешь… Все можешь, – упрямствовала женщина. – Так говорят.

– Мало ли что говорят, – недобро усмехнулась Аксинья. – А ты больше слушай. Посмотри на него. У него и лицо синее. Он не видит тебя и не слышит. Намучаешься с таким.

– Все равно, – обветренные губы женщины дрогнули, на ресницах блеснула влага. – Он же маленький… Я его выхожу… Помоги, сделай. Всё тебе отдам.

– Ничего мне от тебя не надо. Есть один способ. Но это редко помогает. И не знаю, для тебя ли такое… Напугаешься еще.

– Вот тебе крест, все сделаю, – она даже вперед немного подалась.

А младенец спал на ее руках безвольной куклой, попав из одного небытия в другое.

Аксинья помолчала. В тот момент она выглядела намного старше своих восемнадцати лет. Глубокими темными бороздами пролегли на ее лице морщины. Взгляд был напряженный, стальной, лишенный тепла. Спина – прямая, как будто бы вместо живого сочленения косточек у нее был металлический негнущийся прут.

– Все сделаю, – повторила женщина. – Только научи, как!

– Тогда слушай меня и не перебивай, – решилась Аксинья. – Отнеси ребенка к болоту. Сегодня ночью отнеси, пока он живой еще. Если по дороге помрет, поворачивай обратно, с мертвецом на болото нельзя. Я покажу тебе дорогу. Есть там одно место, можно вплотную подойти. Положишь ребенка в топь и быстро уходи. Ни в коем случае не оборачивайся. Тебе будет хотеться повернуться. За твоей спиной будут говорить, и даже смеяться. Ты услышишь шепот. Ты услышишь чавканье и хруст. Просто уходи оттуда, как можно быстрее. Сразу иди в дом, свет не включай, спать не ложись три дня. Сиди у окна и жди.

– Чего же мне… ждать? – Бедная женщина прижимала к себе полумертвого младенца, инстинктивно пытаясь от Аксиньи и ее страшных тихих слов отстраниться.

– Ребенка могут тебе вернуть. Но если три дня не вернут, больше не жди. Тогда навсегда с ним попрощаешься, могилу ему сделаешь, крест поставишь. Пусть в могиле пусто, но будет у тебя место, куда прийти можно будет, поплакать о нем.

– Но… Как же его вернут? Кто вернет?

– Болото и вернет, – ухмыльнулась Аксинья. – Это все, что я сказать тебе могу. Сынок твой до рассвета в любом случае издохнет, тебе решать.

– Постой, – женщина выкинула вперед руку и крепко ухватила Аксинью за запястье, не давая той отойти от постели. – Но пропаду же я… Мы… Сама знаешь, к болоту нельзя приближаться. Сколько людей там сгинуло. Все говорят… Даже мужики наши в лес тот не ходят… Сама-то ты была там?

– Сказала же – дорогу покажу. Не волнуйся, не сгинешь, если все сделаешь правильно. – Аксинья ловким движением вырвала свою руку из вспотевших ладоней бедной женщины. – Думай, три часа у тебя. Буду ждать тебя в полночь за околицей. Если придешь – скажу, как добраться, – сказала это и быстро вышла из комнаты.

В сенях толпились люди, ждали, набросились на Аксинью с вопросами. Та прошла сквозь толпу, ни на кого даже не взглянув, только коротко кивнув в сторону немного пришедшей в себя роженицы, растерянно укачивавшей малыша, который даже не явил миру первый свой крик.

* * *

Однажды под утро приснилось Раде болото. Будто стоит она на берегу, в спортивном выцветшем от хлорки купальнике, волосы скрыты под резиновой шапочкой – старомодной, расшитой пластмассовыми цветочками, похожими на те, что продают в похоронных бюро. И на шее у нее – новенький блестящий свисток. А в темной жиже, прямо у ног ее, плещется Мишенька, ее младший сын. Тяжело ему плыть – тугая и цепкая водица болотная; он ручками и ножками бьет по грязи, которая во все стороны разлетается и черными веснушками на его испуганном личике оседает. Барахтается, но выплыть никак не может, тянет его на дно. Страшно Мишеньке, а вокруг его головы мухи роятся. Рада же командует на берегу преувеличенно бодрым голосом профессионального тренера: «Греби быстрее! Не останавливайся! Ты сможешь, я знаю! Давай! Ты кто – мужик или слабак?»

Дурацкий сон. Рада потом весь день о нем забыть не могла, намертво прилип. Чуть отвлечется от дел – а перед глазами стоит Мишенькино перепачканное лицо, и рот его, открытый в попытке судорожного вдоха, и темные воды, смыкающиеся над его головой.

* * *

О болоте много чего говорили. Кто-то говорил – чудище в нем живет, на громадный комок слизи похожее. И когда лес выть и петь начинает, это не ветер, это чудовище просыпается, Левиафаном из гнилых глубин всплывает. Бесформенное, комкастое, оно восстает над жижей болотной, боками перекатывается, и над ним роятся мухи с жирными блестящими брюшками.

Еще поговаривают, что чудище это детей малых ест, и есть люди, которые служат ему, нарочно детей туда отводят.

В одну семью нянькой старуха устроилась. Бодрая пенсионерка – телом еще крепка, но цифры в паспорте оставили не у дел, вот и искала, где подработать. Уж как она сладко пела, когда впервые в дом той семьи попала:

– Детишек очень уж люблю, сама двоих сыновей и пятерых внуков вырастила. И музыкой заниматься будем, и книжки хорошие читать, и гулять на воздухе, в лесу.

В семье мальчик был, той осенью три года должно было ему исполниться. Он, как только старуху ту увидел, всем телом изогнулся и заплакал горько-прегорько, в мать обеими ручонками вцепился. Та решила – ничего удивительного – сын не привык к чужим. Ей самой нянечка очень понравилась. Лицо у нее гладенькое, розовое, как будто бы только что молока парного напилась; белые волосы уложены в аккуратные кудельки, а смех – как у юной девушки, колокольчиком. И пахнет от нее сушеной лавандой и горячим пряничным тестом. Вот только зубы плохие – все сгнили, черными пеньками торчат из беловато-розовых десен, как будто бы ей угля толченого в рот напихали. Но стоматологические услуги нынче так дороги – что с бабушки возьмешь?

Неделю проработала в семье новая нянечка, но мальчик так и не смог к ней привыкнуть – начинал плакать, стоило ей на пороге появиться. Мать потом его несчастное скукоженное личико вспоминала, когда к могиле пустой с пластмассовыми цветами таскалась. Тело ведь так и не нашли – хотя и полиция, и волонтеры-добровольцы весь лес прочесали.

В последний раз она из окна сына видела – он топал рядом с нянечкой, та же его в лес гулять тянула. Старушка очень любила лес, каждый день малыша на прогулки туда водила. Мальчик упирался, капризничал, а она уговаривала, улыбаясь своим чернозубым ртом.

Куда ребенка дела, зачем увела, так никто и не узнал, и саму ее тоже не нашли. Конечно, осталась копия ее паспорта, и там место прописки – какая-то улица, дом – но когда туда пришли, выяснилась, что это сторожка на давно заброшенном кладбище. Никого не хоронят тут давно, кресты, изъеденные древесными жучками, покосились, от каждой могилки веет безнадежностью полного забвения, а сторожка все стоит, и окна ее наглухо забиты фанерными листами.

* * *

Лариса, гостья ночная, девочка приблудившаяся, наглой оказалась. Не зря она Раде с первого взгляда не понравилась. Глаз поднять не смеет, голос ее шелестит, а говорит такие вещи, на какие у самой Рады в жизни нахальства не хватило бы.

– Некуда мне идти! – заявила она, позавтракав. – Разрешите остаться у вас. Вижу, люди вы добрые. А я пользу вам приносить буду. Все по дому делать умею, да с детишками помогу.

Рада кофе поперхнулась.

– Что значит – остаться? Это совершенно невозможно.

– Да я не насовсем… Мне правда пойти совсем некуда…

– Девочка, может быть, у вас тут так принято, но мы здесь совсем чужие. Мы и сами скоро обратно домой уедем. Давай я тебя к старухе соседской отведу. Может, она тебя устроить согласится.

Лариса закрыла лицо руками и заплакала – горько, как ребенок. Ничего, вроде бы, и не требуя, просто купаясь в соленых водах своей беды. Максим укоризненно посмотрел на жену.

И вдруг чудо случилось. То есть, чудом это для Ларисы было, а для Рады – проклятием.

Сашенька, сын их старший, агарофобией страдал, и из комнаты своей почти никогда не выходил. Даже в ванную отвести его проблемой было – иногда удавалось выманить, но чаще Рада в комнату таз с мыльной водой приносила и губкой протирала тело сына, а он уворачивался и вопил, и соседи стучали по батарее, измученные. Знакомые стены словно были его панцирем, и когда он оказывался вне, то все кожей чувствовал – и свет, и звуки, и взгляды чужие, и незнакомо пахнущий воздух. Все это обжигало как серная кислота, и он в ужасе падал на пол, корчился, выгибал спину, и глаза у него были такие, как у молодых быков, которые понимают, что их ведут на бойню, чуют кровь своих и слышат лязг крюка, последней опоры для бьющегося в агонии тела.

Но страшнее всего для Саши были люди – незнакомые люди. Когда-то давно, когда он совсем ребенком еще был, Рада пробовала водить его в группы развития, в которых пытались постигать мир такие же, как Саша. Но в конце концов эту идею пришлось оставить – после каждого занятия он целую неделю приходил в себя, мелко дрожал, выл, рыдал и бился головой о пол. Даже врачей не подпускал к себе.

И вдруг в то утро скрипнула дверь его комнаты, и в приоткрывшейся щели показалось напряженное Сашино лицо.

Когда Лариса удивленно спросила: «Ой, а кто это? У вас есть еще один сын?», все с тоской подумали: быть беде.

Вот тогда и случилось чудо. Саша посмотрел на гостью осмысленно, на долю секунды превратившись в обычного мальчика, каким родные не видели его почти никогда.

Лариса улыбнулась, и голос ее как будто бы сахарным сиропом разбавили:

– Привет! Как тебя зовут? Я Лара.

Рада накрыла ее запястье своей ладонью:

– Это мой сын Саша. Он у нас не говорит. И общаться с ним бесполезно, не стоит.

– Почему – не стоит? Он ведь тоже живой, – расстроилась Лариса. – А ко всем живым подход можно найти. Даже к деревьям… Можно мне подойти к нему?

– Ну подойди, подойди, – буркнула Яна. – Сама же убежишь, как ошпаренная.

Лариса опустилась на пол и почему-то на четвереньках медленно подползла к Саше, который смотрел на нее с каким-то священным ужасом, а когда она подобралась совсем близко, испуганно попятился назад и с удивлением, как-то по-птичьи, наклонил голову. Все замерли, ожидая, когда он кричать начнет. Он всегда при появлении чужих в доме кричал. К нему даже врачи отказывались ехать. Когда у Саши однажды зуб разболелся, это был ад для всей семьи, пришлось вызывать платный реанимационный автомобиль и делать ему общий наркоз.

Но Сашенька молчал.

А Лариса что-то говорила ему – тихо, никто не слышал, что именно, – но интонация была певучей, как будто бы былину читала. И это было чудо – но Саша слушал ее. Он, кажется, впервые отреагировал на звучание чьего-то голоса с любопытством.

Лариса обернулась – на лице ее улыбка была.

– Вот видите, я ему понравилась. Я вижу, устали вы с ним. А хотите, я нянечкой ему буду. А вы мне разрешите остаться хоть на несколько дней.

Максим накрыл руку Рады своей ладонью.

– От нее могут быть большие неприятности, – вполголоса сказала ему та. – Ты же понимаешь. Я защищаю наших детей.

– Посмотри! – Максим кивнул на Сашу, который, протянув руку, дотронулся до синяка на запястье девушки. – Посмотри, он с ней общается. Неужели тебе не интересно? Это же впервые с ним. Вдруг она его из скорлупы вытащит?

– Ну не знаю…

– Да за ней давно бы пришли, если бы она была нужна кому-то. Я вообще думаю, наврала нам девчонка с три короба.

– Ладно, – вздохнула Рада. – Но только на несколько дней… Не нравится мне все это.

* * *

А вот Яна к соседке, старухе Марфе, ходить повадилась. Наберет в ковшик смородины с куста и переминается под дверью, пока старуха на чай не позовет.

– О чем с ней говорить, – изумлялась мать. – Древняя бабка деревенская. Что она в жизни видела. Лучше бы ты книгу по программе почитала, не поступишь же опять никуда.

– Да уж побольше тебя видела, – вполголоса себе под нос огрызалась Яна.

Старуха не сразу ей понравилась. У нее было лицо человека много думающего, и при этом недоброго, и в Яниной голове сложилась формула: всезнайство + старость = морализаторство высшей пробы, от которого блевать тянет. Но потом она разглядела в глазах Марфы какой-то надрыв. Присмотрелась повнимательнее. И поняла, что типизация – зло, потому что человеческая психика намного сложнее грубой формулы.

Яну всегда к раненым влекло, к тем, у кого душа порченая. У кого болит. Когда у тебя болит, ты мир глубже воспринимаешь. Не живешь машинально, переступаешь через мелкотравчатые мещанские ценности. По мнению семнадцатилетней Яны, не существовало в мире большего болота, чем налаженная мещанская жизнь, о которой почти все родители мечтают для своих дочерей. Яна лет с двенадцати делала все для того, чтобы не попасть в этот круговорот. Красила волосы в синий, освоила искусство высокохудожественного внедрения матерных слов в повседневную речь, объявила себя чайлдфри, водилась с кем попало. Критерий, по которому она выбирала друзей – чтобы человек плыл против течения. Остальное не так важно. Если хватает пороху быть не как все – значит, мы с тобой одной крови.

Однажды Яна обедала с бродягами. Теми, кто обычно сидит в пыли у метро, ловя окоченевшим телом хилое тепло, как душ льющееся из хлопающей двери. Они источают запахи испражнений и немытых тел, и никому в здравом уме не пришла бы в голову мысль сесть в пыль рядом с ними и вместе преломить хлеб. Но Яна, проходившая мимо, увидела в глазах одного из бродяг сотни пройденных дорог. А дороги ее влекли, почти фетишем ее были.

– Хотите, куплю вам гамбургеры? – предложила она.

И потом сама уселась на асфальт, прямо в синей школьной юбке. Бродяги сперва насторожились, но потом поняли – девочка не в себе просто, беды от нее ждать не стоит. И тот самый, с дорогами в глазах, рассказал ей, как сорок восемь лет назад он любил женщину по имени Люда, и сам же ее бросил, потому что впереди были те самые дороги.

Люда очень горевала, а потом вышла замуж и перебралась в Новосибирск – до него доходили потом слухи, что у нее детки, трое. Он тоже женился, потом развелся, потом женился заново – и так несколько раз. Унылый бег за морковкой по кругу, который его друзьям отчего-то казался игрой всепожирающих страстей. А он всю жизнь жалел, что эту Люду упустил, потому что она единственная чего-то стоила.

Спустя двадцать лет, после развода очередного, собрался и рванул в Новосибирск. Этакий кураж хана из Золотой Орды – пленить женщин, грабить города. В итоге приехал, с сединой на висках, сутулый, в костюмчике с синтетическим блеском. Нашел Люду – едва узнал, она стала круглая и сытая. Волосы блестят, глаза блестят, шуба блестит – мех какой-то волшебный, нездешний. У нее муж с авто, причесанные дети, истома в глазах. Он подошел, а Люда не узнала даже, посмотрела вопросительно. Не говорить же ей: «Это ведь я, я», – было бы как-то жалко. Ну он помялся, помялся, а потом спросил:

– Не подскажете, как пройти к театру?

– К какому театру? – удивилась Люда, которая держалась доброжелательно, но с такой ощутимой дистанцией, как будто бы между ними было осязаемое стекло.

– К любому. В театр хочу пойти.

– Ну… Вот если по этой улице пойдете, а потом, на перекрестке, свернете налево, там увидите…

– А вы случайно не хотите? – осмелел он. – Тоже в театр?

Люда даже не посчитала нужным ответить – улыбнулась рассеянно и юркнула в свой автомобиль.

– Ты, девочка, не жалей жизнь менять, если полюбила кого, – сказал ей бродяга на прощание. – В молодости кажется – а, у меня еще сто любовей этих будет, чего дорожить. А вот оно как бывает.

Яна ездила в Мурманск автостопом, ей хотелось увидеть полярный день. Ей тогда было тринадцать, но с ее ростом, статью и разворотом плеч было легко накинуть себе как минимум лет пять – все верили, никого не насторожило, что ребенок на трассе один. Добралась без неприятностей, вышла, километров сто не доезжая города, забралась в какое-то болотце и сидела на корточках, не обращая внимания на хлюпающую в кроссовках воду, морошку ела.

Яна переписывалась с заключенным, который сидел за двойное убийство – срок у него был двадцать лет, из которых прошло уже почти двенадцать. Он был совсем из другого мира – серый какой-то, с тусклым взглядом, очень набожный. В Интернете познакомились – а она до того и не знала, что в тюрьмах есть нелегальные мобильники, с которых заключенные в сети сидят. Иногда всю ночь переписывались, а потом он вдруг позвонил и сказал: «А выходи замуж за меня!», и Яна заблокировала его номер.

Старуха должна была стать очередной бусиной в ее трофейном ожерелье. Когда-нибудь Яна тоже станет старой, и тогда она либо встретит юного бунтаря и расскажет ему о веренице лиц, из которой состояла ее жизнь, либо даже напишет мемуары.

Марфа сперва держалась так, словно соседская девочка – обуза ей. Привыкла она к затворничеству, ей было удобно жить отшельником – иногда зимой она ловила себя на мысли, что уже несколько недель мир не слышал звука ее голоса. Это было не тягостное вынужденное одиночество, это был свободный выбор. Не жалкая старость всеми брошенного подбитого корабля, но торжественное уединение жрицы. И вдруг Яна эта. У нее везде колечки – в губах, в носу, в брови. И на руке цветы набиты – как будто бы у сиделицы. А потом то ли привыкла, то ли разглядела ее – непростая ведь девочка. Нет, то что она пытается из себя вообразить – все это ерунда, напускное.

Марфа считала так: у всех людей смерть за плечом стоит, и кто-то ее в упор не видит, живет так, словно не существует ее. А иные чувствуют, каждую минуту чувствуют, каждый вдох с ней делят. Марфа и сама из таких была. И по молодости это пугает – пытаешься либо отвлечься, либо замаскироваться. Все эти мальчики и девочки, «не-та-кие-как-все», они на самом деле не людей раздражать пытаются, а со спутником своим, смертью, наивно воюют. А этой девочке и не надо выглядеть не как все, она и так другая – и взгляд у нее такой, словно видит больше остальных, и как будто бы купол светящийся над ее макушкой – люди не замечают, а она, Марфа, видит такое.

«Только бы я не права оказалась, – думала старуха, слушая Янину болтовню и прихлебывая чай. – Не стоит ей ввязываться в такое. Душу ее жалко».

Яна однажды заметила, что старуха к ней принюхивается. Ноздри раздувает, как животное, шею черепашью, морщинистую, вперед тянет, и кончик ее пористого носа ходуном ходит. Как Баба-Яга из сказки. Неприятное ощущение. Почти так же гадко, как когда в переполненном вагоне метро чья-то рука начинает твой зад ощупывать – и не денешься ведь никуда, толпа кругом, вот и стоишь, как пограничник-слабак, пропустивший шпиона. Бабка заметила, что Яне не по себе, и сама об этом заговорила. Очень странное сказала:

– Ты не обращай внимание, дочка. Я все пытаюсь понять, от наших ли ты. От наших запах другой идет, не человечий. Не запах тела, другое это… Не обращай внимание, не сделаю тебе зла.

– Что значит, я – от ваших? – естественно, заинтересовалась Яна, у которой, как у всех подростков, был культ «особенного человека». – От кого это, от ваших?

– Неважно, дочка. Если это так, ты сама все узнаешь, когда время придет. Все узнают. А слова мои не помогут в этом никак. Хочешь, я тебе блинков лучше сделаю, вон исхудала вся.

Странная была старуха. Но с ней было как-то хорошо. Неожиданное родство – когда даже за совместным молчанием ощущается некий смысл.

А еще Яна однажды о болоте заговорила. Она почти с самого начала собиралась – каждую ночь поющий лес не давал ей покоя. Нет, не страх это был, а любопытство – но такое острое, жгучее, хоть надевай калоши и самой на болото иди. А старуха явно что-то знала, но все намеки обходила стороной, как будто бы ее обучили искусству дипломатии.

– Вы же там были, – осторожно начала Яна. – На болоте том. Были, я знаю.

– Шла бы ты, девочка, домой. Не буду я с тобой о болоте говорить.

– Почему? Что там происходит? Вы говорите – природа, то-се… Да только вот даже первоклашке ясно, что не бывает такого. Чтобы днем – тишина, а по ночам начинались звуки эти. Есть там кто-то.

– Что ты в этом понимаешь, глупая. Есть вещи, о которых лучше не разговаривать.

– Там человек? Или… – Яна перешла на полушепот. – Нечеловек? Кто там есть, в этом лесу, кто?

Старуха подошла к окну. Яна не переставала удивляться ее стати. Простая бабка деревенская, лицо заскорузлое, как древесный гриб, ладони – широкие лопаты, а тело – как будто бы всю жизнь не в огороде, а в балете отпахала. Спина прямая, походка легкая.