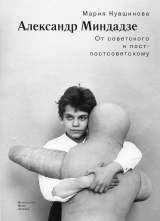

Текст книги "Александр Миндадзе. От советского к постсоветскому"

Автор книги: Мария Кувшинова

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)

I. Советское

Кинематограф вненаходимости

Снятая в 1974 году по рассказу Григория Горина преддипломная работа Вадима Абдрашитова «Остановите Потапова!» (засчитанная впоследствии как дипломная) дает полное представление о мировоззрении входящего в профессию и жизнь поколения семидесятников. И не случайно в фильме появляется задыхающийся «голос» этого поколения – Владимир Высоцкий, пришедший на смену шестидесятнику Окуджаве[2]2

Окуджава (с которым отец Миндадзе, Анатолий Гребнев, был шапочно знаком еще в тбилисской юности) в фильмах Абдрашитова и Миндадзе звучит дважды. В «Слове для защиты» давно распавшаяся компания собирается вновь и тихонько, как отходную по своей прошедшей молодости, поет песню про синий троллейбус. Спустя десять лет «Возьмемся за руки друзья» прозвучит уже как откровенная сатира: песню будет петь подросток Плюмбум и его прекраснодушные до слепоты родители-шестидесятники.

[Закрыть]. Высоцкий изрыгает строки Пастернака в постановке «Гамлета» на сцене Таганки, но у Абдрашитова возникает не как актер, играющий роль, но как символ наступившего долгого сумеречного времени «после „оттепели“».

Мы проводим с работником НИИ Потаповым (Валентин Смирнитский) один день, в течение которого он врет начальнику, учительнице сына, жене, дружинникам; скорбит на похоронах товарища; выпрашивает у коллеги два дефицитных билета в театр, берет с собой молодую коллегу, но оставляет ее после первого акта и отправляется – забежав в отделение милиции и нацепив повязку дружинника – к любовнице. Все эти действия Потапов проделывает почти без эмоций, меняя маски в зависимости от ситуации: раскаяние, самоуверенность, скорбь, умиление, влюбленность, озабоченность. Советская критика однозначно понимала Потапова как манипулятора, лжеца и приспособленца, но сегодня в его монотонной лжи можно разглядеть то, что Алексей Юрчак в своем исследовании «Это было навсегда, пока не кончилось» определяет как «вненаходимость», – практику ускользания «нормального» советского человека от всего, что постоянно над ним довлеет.

Большую часть дня Потапов как бы отбывает повинность, участвует в бессмысленных действиях, исполняя свою партию с минимальными душевными и физическими затратами. «„Нормальный“ советский человек, – пишет антрополог Александр Беляев в предисловии к русскому изданию книги Юрчака, – не является ни активистом, ни диссидентом. Он участвует в формировании и воспроизводстве официального идеологического дискурса – но делает это в основном на уровне формы высказываний, одновременно наделяя их новыми, неожиданными смыслами. В результате такого отношения к высказываниям и ритуалам советской системы „нормальный человек“ создает новые пространства свободного действия, которые официальный дискурс системы не в состоянии описать и которых система не ожидает, поскольку они не совпадают с ее дискурсом, но и не находятся в оппозиции к нему. <…> Эти особые пространства свободы – автор называет их пространствами вненаходимости – могут появляться в самых разных контекстах» (3).

Именно этим словом – «вненаходимость» – удобно описывать положение Потапова, постоянно ускользающего от контроля в лице начальника, милиционера или жены. Ярчайшие иллюстрации: незаметная шахматная партия с коллегой (молодой Семен Фарада) во время скучного совещания или просмотр вместе с любовницей идущего по телевизору фильма Клода Лелуша «Мужчина и женщина» в те часы, когда он официально находится на дежурстве в народной дружине. «Смысл существования вне системы, – пишет Юрчак, – одновременно внутри и за пределами – можно проиллюстрировать фразой „вне поля зрения“» (4). Все время как будто находясь на виду, Потапов проводит значительную часть дня «вне поля зрения» – именно туда, в заповедное пространство проникает камера.

Выбирая сценарий для полнометражного дебюта, Абдрашитов, несомненно, искал драматурга-единомышленника со сходным взглядом на мир, и он нашел его в лице Александра Миндадзе.

Мотив исчезновения, побега от реальности впервые возникает уже в «Слове для защиты», сценарии, написанном под впечатлением от работы его автора в народном суде. Главная героиня провожает на вокзале отца и внезапно остается в отъезжающем поезде, на время исчезая для притязаний жениха или начальника. Ранее, в плохо осознаваемой попытке отклониться от заданной программы, она блокирует лифт, в котором едет из гостей вместе со старыми товарищами. Позднее от внимания жены и коллектива будет ускользать и герой «Охоты на лис», тайком навещающий в тюрьме избившего его подростка; надолго провалятся в быт провинциального городка и друг в друга двое командированных – журналист и следователь в картине «Остановился поезд». И почти в каждом тексте Миндадзе будет возникать персонаж-фантом, потерянный друг – тот, кто был рядом, но куда-то исчез.

Ускользание – не всегда главный мотив, однако в совместной фильмографии Абдрашитова и Миндадзе есть как минимум один фильм, посвященный идее вненаходимости полностью: вышедший в 1984 году «Парад планет». (Когда в 2015 году журнал «Сеанс» проводил в Петербурге мини-ретроспективу Миндадзе, кроме своей новой картины «Милый Ханс, дорогой Петр» и режиссерского дебюта «Отрыв», он предложил показать именно «Парад планет», очевидно считая его одной из важнейших работ в их совместной фильмографии с Абдрашитовым.) Отправной точкой для него послужил реальный случай временного исчезновения с радаров советского гражданина. «Теща, помню, бросила реплику на кухне, – вспоминал Миндадзе, – что ее сын Слава опять куда-то пропал. Куда пропал? Он астрофизик. Был вполне благополучный, нормальный кандидат наук. И вот он поехал на <военные> сборы и пропал. „Они обычно после сборов еще куда-то пропадают дня на два-три-четыре“. И я подумал: „Вот эти три дня – это что такое?“» (5).

«Судьба явилась бритоголовым солдатом-первогодком, в сумерках вышедшим навстречу из подъезда» (6). Шестеро взрослых, подступающих к порогу старости мужчин – астрофизик, грузчик, рабочий, архитектор, мясник и народный депутат – призваны на военные сборы, скорее всего, последние в жизни. Вскрывая классовую (или даже кастовую) природу советского общества, Абдрашитов и Миндадзе предъявляют на экране фантом социального равенства, давно (или вообще всегда) существующего лишь как декларация. Только война или ее имитация способны стереть почти непроницаемые границы между стратами, превращая, как у Ремарка, в кровных братьев студента и почтальона; в «мирные» дни их не связывает ничего. (Очевидно и то, что современный российский милитаризм, во многом повторяющий риторику предыдущего, не может породить подобный сюжет: депутат в мирное время даже на пару часов не окажется в одном окопе с мясником; границы между стратами стали окончательно непроницаемы.) Пройдет всего пара лет, и такие же резервисты отправятся на другую, непредугаданную ни литературой, ни пропагандой «войну», на бой с невидимым, будто на сборах, противником – в Припять, на ликвидацию чернобыльской аварии.

После начальных титров мы видим на экране астрономическую лабораторию и героя Олега Борисова, получившего профессию от своего реального прототипа, затем на пару минут попадаем в подсобное помещение продуктового магазина, где под звуки итальянского шлягера напряженно трудится мясник Султан (Сергей Шакуров) и коротко знакомимся с другими персонажами, чтобы через мгновение увидеть их в военной форме, преображающей кабинетного ученого в сурового офицера. В тексте Миндадзе интродукция гораздо пространнее: мы задерживаемся в семье астронома, наблюдаем за его недоумевающей женой («Войны бы не было»), узнаем о его романе с коллегой и присутствуем при продолжительных «сборах» – стареющие резервисты долго выкликают по городу своих.

В фильме детализированный пролог редуцируется до нескольких коротких, почти безмолвных сцен, озвученных музыкой Вячеслава Ганелина[3]3

Во время работы над фильмом Ганелин готовился к эмиграции, он отдал Абдрашитову свою дипломную работу и написал органное вступление для начальных титров.

[Закрыть], вызывающей одновременно чувство тревоги и подавленности. Дистанция между сигналом (повестка) и реакцией (отъезд) сокращена, детали и мотивации персонажей вырезаны, и они как будто бы повинуются воле рока – как впоследствии будут повиноваться ей убивающие друг друга ради чужих интересов рабочие в «Магнитных бурях». Пролог похож на безмолвную декламацию строк из известной песни «Если завтра война, если завтра в поход», о которой вспоминает едва ли не каждый ребенок фронтового поколения в «Последних свидетелях» Светланы Алексиевич (7).

Сборы – это игра, к которой участники, дети войны, относятся предельно серьезно. «Служу Советскому Союзу», – чеканит, приставляя ладонь к виску, ученый-астрофизик. Об обстоятельствах своей обычной жизни, оставленной в прологе, они будут впроброс говорить и потом – у астрофизика есть сын, но он не носит с собой его фотографию; от грузчика-алкоголика Слонова в исполнении Алексея Жаркова ушла жена.

«Там есть один социально неблагополучный персонаж, которого играет Жарков, – говорит Миндадзе. – Остальные все – устроенные люди, не говоря уже о персонаже Шакурова. Мясник – это деньги. Кто жил тогда, понимает, что такое „черный ход“ и „мясник отрубит“. Есть партийный работник – персонаж Сергея Никоненко. В общем, это люди благополучные, но они с таким наслаждением вдруг покидают свои социальные роли, стряхивают эту жизнь, как рюкзаки, которые были для них обременительны. Это <фильм> о глотке свободы, когда люди оказываются вне своих ролей. Я понимал, что мы снимаем об этом. Конечно, это фильм о том, как хорошо <находиться> вне государства».

Государство, безликая сила, в сценарии манифестирующая себя через невинного солдата-первогодка, способна вырвать представителей разных социальных слоев из обустроенной повседневности. И более того, проявляя себя субъектом биополитики, оно неумолимо претендует на их время, требует продолжительной физической вовлеченности в свои задания. «Исследователи уже обращали внимание, что социалистическое государство присваивало себе время своих граждан (Катрин Вердери называла это „огосударствлением времени“), а граждане, в свою очередь, использовали контрмеры для замедления времени», – пишет Юрчак и здесь же напоминает о том, чтó сценарий «Парада планет» иллюстрирует эпизодом в магазине у мясника: «Иногда они, напротив, ускоряли время – например, посредством распространения отношений „блата“, позволявших сокращать время ожидания в очередях» (8). Напрасно, резко и с сознанием своей обреченности сопротивлялся проникновению «блата» стареющий шестидесятник – принципиальный герой того же Олега Борисова в поставленном по сценарию Анатолия Гребнева «Дневнике директора школы» (1974): «Что такое „блат“? Я не знаю такого слова!» Но это слово прекрасно знают его юные ученики.

Для мясника Султана, как и для продавщицы из картины Владимира Бортко «Блондинка за углом» (1984), профессия становится средством приобретения не только материального, но и социального капитала. Оба эти персонажа твердо уверены, что друзья-интеллигенты ценят их не только как продуктовый ресурс; оба, возможно, не так уж не правы. «Когда прошел слух об аресте Соколова, всесильного директора Елисеевского гастронома, – рассказывает Гребнев в «Записках последнего сценариста», – это было встречено, помню, одними со злорадством, другими с удивлением или даже легким сожалением, чаще – со смешанным чувством. Мой приятель, популярный актер, услышав от меня эту новость, поцокал языком: „Как, Юра? Ну и ну. Где я теперь буду брать продукты?“» (9).

«Парадоксальным образом, – пишет Наталья Чернышова в книге «Советская потребительская культура брежневской эпохи», – при всем социальном неравенстве, создаваемом дефицитом и неравномерным распределением благ, потребление становилось механизмом объединения, чем-то вроде „социального клея“. В ситуации дефицита, от надежности личных контактов („блат“) зависел доступ к желанным товарам, а это приводило к тому, что представители очень разных профессий и групп объединялись сложными сетями, которые формировались вокруг общих знакомых из сферы торговли и услуг. Стоматолог мог иметь личные и деловые связи с продавцом обувного отдела ГУМа – и он мог познакомить своего пациента, телемастера, желающего приобрести зимние ботинки, с этим продавцом, для которого такой контакт означал гарантированную возможность ремонта телевизора. Были ли это дружба, облегчавшая ведение дел, или общие дела становились дружбой – в каждом случае все зависело от обстоятельств» (10).

Однако ни влиятельный Султан, ни ожидающий парада планет астрофизик, которому жена предлагает одним звонком начальнику отменить поездку, на этот раз не желают воспользоваться «блатом». Впереди их ждет нечто гораздо более ценное, чем работа, деньги и женщины: братство отключенных от своих социальных ролей мужчин и замедленное время подлинной вненаходимости. Что бы они ни оставили дома – ценность оставленного невелика; возможно, именно поэтому из картины был удален отснятый во всех подробностях пролог.

Вскоре после начала учений отряд резервистов оказывается «уничтожен», но они не торопятся домой, продолжая свое, теперь уже «посмертное», путешествие, и всеми силами стараются избегать контакта с реальностью, оставленной в городе. «– Постой, – остановил Спиркина Слон. – Какая телеграмма, ты что? – Нужно, ребята. Просто – жив-здоров. – Во-первых, ты не жив, а тем более не здоров, – сказал Султан. – Тебя ракетой накрыло. Все-все, пошли. Никаких телеграмм». Мишель Фуко, рассуждая об отношениях суверена и подданного в Средние века и в Новое время, замечает, что в XIX веке в дополнение к старому принципу («право суверена – заставить умереть или позволить жить») появилось новое: право «заставить жить и позволить умереть». В тоталитарной системе смерть означает не только избавление от земных страданий, она «олицетворяет момент, когда индивид ускользает от всякой власти, обращается к самому себе и отступает в некотором роде в частную область» (11). Попытку именно такого ускользания предпринимают герои Миндадзе: если смерть – освобождение, то «маленькая смерть» – заслуженный отпуск. Грузчик Слонов жалеет, что ракета, которой их «накрыло», была не настоящая: «А чего терять-то?»

В фильме герои (к неудовольствию реквизиторов (12)) путешествуют без багажа, но в неправдоподобно отглаженных рубашках; время для них остановилось. В тексте Миндадзе пространство вненаходимости складывается из десятков мелких деталей, описывающих полную утрату привычных координат: за окном автобуса тянется незнакомая местность; Слонов пропил свои часы еще в городе; брошенные в одном месте товарищи, как из-под земли, возникают в другом; острова необитаемы, буфеты закрыты. Читая сегодня это описание опустевшего мира, неизбежно вспоминаешь пустые улицы Припяти – но до чернобыльской катастрофы еще два года. Так время замедляется в сценарии, на экране же оно растягивается (или даже отменяется) собственно кинематографическими средствами. Расфокус по краям кадра в сцене прибытия в город женщин придает происходящему свойство тягучего сновидения. На замедление или ускорение ритма работает и музыка, как оригинальная (Ганелина), так и подобранная Абдрашитовым и звукорежиссером Яном Потоцким. Когда на рассвете мужчины и женщины медленно движутся к берегу, звучит Alegretto из написанной в 1812 году Седьмой симфонии Бетховена, сочетающее ритм военного марша и похоронной процессии. Ближе к финалу (и к неизбежному возвращению в город) время ускоряется, и сцена парада планет происходит под тревожный Dance Macabre, фрагмент Восьмой симфонии Шостаковича, также написанной в дни войны.

Похищенное государством время оборачивается временем приключений. Герои хотят прожить его максимально полно, не растрачиваясь на то, что имеет значение в том мире, – в этом оно кажется незначительным: «Бабы, ключи, деньги – это все там, понял? Такой уговор, кому не нравится, плыви обратно…» Оказавшись в городке, населенном только женщинами, резервисты проводят с ними несколько условных часов, но, несмотря на уговоры новых подруг, после танцев отправляются дальше. «Куда ты со мной, зачем? Там нет ничего. Плыви домой», – говорит герой Олега Борисова упорно следующей за ним девушке из ткацкого поселка в исполнении юной Анжелики Неволиной (впоследствии одной из ключевых актрис в фильмографии Алексея Балабанова). «Мы стремились к многообразию, к тому, чтобы у нас в кадре были красивые женщины, – говорит Миндадзе. – Хотя бы утилитарно, <чтобы показать>: даже такие им не нужны, они даже от таких бегут. Не хотят себя обременять обычной жизнью с женщинами. Женщины нужны как некая категория красоты. Объяснено, что это ткацкий городок, хотя это совершенно не важно, это сделано для того, чтобы <показать, как> даже от такой красоты, даже от таких танцев они сбегают. Потому что им надо двигаться вперед».

Условно погибшие от удара ракеты герои называют себя «духами», а их перемещения вписываются в канон загробного травелога, в котором путешественникам доводится заглянуть в разные круги ада (город женщин; дом престарелых, населенный двойниками героев из предыдущего поколения, среди которых мелькает и человек во френче, похожий на Сталина) и повстречать химика с лодкой, «одновременно похожего на Дзержинского и на Христа» (13), выполняющего обязанности Харона. В финале герои оказываются на городской окраине и, поколебавшись несколько минут, отправляются по своим делам, на прощание выкликая тающие в воздухе позывные «Карабин!», «Кустанай!» – все, что осталось от фантомного братства и последнего путешествия к недостижимой свободе.

Не только исчезающие герои, не только заповедные территории – термин «вненаходимость» может быть применен и к самому кинематографу Абдрашитова и Миндадзе, упорно ускользающему от однозначных трактовок. Оба они в интервью не раз отмечали, что советские цензоры часто не умели сформулировать свои претензии, поскольку сценарные заявки отвечали всем требованиям и не содержали видимой крамолы. «Охота на лис» – фильм о рабочем. «Остановился поезд» – о расследовании несчастного случая на железной дороге, удачно вписавшийся в начатую Андроповым борьбу с разгильдяйством («Чистейший продукт андроповской эпохи, для которой борьба с коррупцией стала приоритетом? Или простой саспенс, отсылающий к Альфреду Хичкоку и Фрицу Лангу?» – вопрошал рецензент газеты Le Mond в 1985 году, когда фильм вышел во французский прокат (14)). Город женщин в «Параде планет» – типичный ткацкий поселок, а сама картина посвящена офицерам запаса, выполняющим долг перед родиной.

Тем не менее, как и фильмы Киры Муратовой, «Парад» и другие работы Миндадзе и Абдрашитова вызвали у приемщиков подспудный дискомфорт. «Они не понимали, что им не нравится», – вспоминает Миндадзе. Смутное беспокойство цензоров вылилось в добавленный по их настоянию открывающий титр «Почти фантастическая история» – ритуальное заклинание, будто бы избавляющее картину от необходимости полного правдоподобия. Цена показалась небольшой: за четыре года до того «Охота на лис» пережила гораздо более драматическое столкновение с цензурой. «Это была долгая, тяжелая борьба, – рассказывал Абдрашитов. – От меня требовали выбросить шесть эпизодов, в которых „неправильно“ трактовался традиционный образ советского рабочего. Я отказался, был приказом отстранен от картины и уволен со студии. Создали специальную бригаду во главе с директором объединения для внесения поправок. Монтажеры (не мои, а специально нанятые) сели и стали кромсать пленку. В результате мы „Охоту на лис“ все равно отвоевали в первоначальном варианте, но шрам от всех этих безобразий на ней до сих пор виден – одного небольшого, но очень существенного эпизода в ней нет, потому что у ребят, резавших фильм, руки дотянулись даже до негатива, он был порезан под их усеченную редакцию» (15). Сцена, о которой идет речь, – замыкающее композиционное кольцо ответное избиение главным героем своего обидчика-подростка.

Полностью зависевшие от государства позднесоветские кинематографисты находились в парадоксальной ситуации, когда они были одновременно предельно уязвимы и защищены системой. Гребнев в «Записках последнего сценариста» описывает изматывающую непредсказуемость, непрозрачность принятия решений, которая иногда приводила не только к необъяснимым запретам (так, фильм по его сценарию «Путешествие в другой город» был запрещен первым секретарем ленинградского обкома Романовым из-за голого торса и блатной татуировки исполнителя главной роли Кирилла Лаврова), но и к внезапному утверждению по-настоящему острых картин (16). «<Чиновники Госкино> могли быть репрессивны в каких-то случаях, но был предел, был рубеж, за который они не переходили, – рассказывает Миндадзе, – потому что боялись, что вдруг оттуда раздастся звонок и скажут: „Иван Иваныч, а что это вы с советской творческой молодежью не можете общий язык найти?“ Они боялись этого. Они не имели права ссориться, особенно если человек уже что-то сделал. Уже невозможно было так кого-то выгнать или выставить Шепитько, Климова из кинематографистов. Была своя игра <в поправки>. Конечно, было и уважение. Любому человеку, который заканчивал ВГИК и получал диплом, обязаны были дать попробовать. Причем не только на „Мосфильме“: „Мосфильм“ – шесть объединений по пять картин в год, студия Горького, Свердловская студия, Белорусская студия, все среднеазиатские студии, Одесса, Киев – у всех были специальные единицы <для дебютантов>. Понятно, сколько возможностей было себя реализовать, если не снимать прямую антисоветчину». В сценариях Миндадзе и фильмах Абдрашитова прямой антисоветчины нет – в них вообще нет ничего прямого: в те годы двойное кодирование сигнала помогло этим фильмам появиться на свет, сегодня оно позволяет дешифровать их заново.