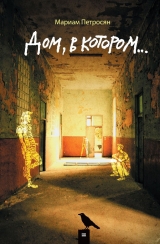

Текст книги "Дом, в котором..."

Автор книги: Мариам Петросян

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]

Мариам Петросян

Дом, в котором…

КНИГА ПЕРВАЯ

Курильщик

Дом стоит на окраине города. В месте, называемом Расческами. Длинные многоэтажки здесь выстроены зубчатыми рядами с промежутками квадратно-бетонных дворов – предполагаемыми местами игр молодых «расчесочников». Зубья белы, многоглазы и похожи один на другой. Там, где они еще не выросли, – обнесенные заборами пустыри. Труха снесенных домов, гнездилища крыс и бродячих собак гораздо более интересны молодым «расчесочникам», чем их собственные дворы – интервалы между зубьями.

На нейтральной территории между двумя мирами – зубцов и пустырей – стоит Дом. Его называют Серым. Он стар и по возрасту ближе к пустырям – захоронениям его ровесников. Он одинок – другие дома сторонятся его – и не похож на зубец, потому что не тянется вверх. В нем три этажа, фасад смотрит на трассу, у него тоже есть двор – длинный прямоугольник, обнесенный сеткой. Когда-то он был белым. Теперь он серый спереди и желтый с внутренней, дворовой стороны. Он щетинится антеннами и проводами, осыпается мелом и плачет трещинами. К нему жмутся гаражи и пристройки, мусорные баки и собачьи будки. Все это со двора. Фасад гол и мрачен, каким ему и полагается быть.

Серый Дом не любят. Никто не скажет об этом вслух, но жители Расчесок предпочли бы не иметь его рядом. Они предпочли бы, чтобы его не было вообще.

КУРИЛЬЩИК

Некоторые преимущества спортивной обуви

Все началось с красных кроссовок. Я нашел их на дне сумки. Сумка для хранения личных вещей – так это называется. Только никаких личных вещей там не бывает. Пара вафельных полотенец, стопка носовых платков и грязное белье. Все как у всех. Все сумки, полотенца, носки и трусы одинаковые, чтобы никому не было обидно.

Кроссовки я нашел случайно, я давно забыл о них. Старый подарок, уж и не вспомнить чей, из прошлой жизни. Ярко-красные, запакованные в блестящий пакет, с полосатой, как леденец, подошвой. Я разорвал упаковку, погладил огненные шнурки и быстро переобулся. Ноги приобрели странный вид. Какой-то непривычно ходячий. Я и забыл, что они могут быть такими.

В тот же день после уроков Джин отозвал меня в сторонку и сказал, что ему не нравится, как я себя веду. Показал на кроссовки и велел снять их. Не стоило спрашивать, зачем это нужно, но я все же спросил.

– Они привлекают внимание, – сказал он.

Для Джина это нормально – такое объяснение.

– Ну и что? – спросил я. – Пусть себе привлекают.

Он ничего не ответил. Поправил шнурок на очках, улыбнулся и уехал. А вечером я получил записку. Только два слова: «Обсуждение обуви». И понял, что попался.

Сбривая пух со щек, я порезался и разбил стакан из-под зубных щеток. Отражение, смотревшее из зеркала, выглядело до смерти напуганным, но на самом деле я почти не боялся. То есть боялся, конечно, но вместе с тем мне было все равно. Я даже не стал снимать кроссовки.

Собрание проводилось в классе. На доске написали: «Обсуждение обуви». Цирк и маразм, только мне было не до смеха, потому что я устал от этих игр, от умниц-игроков и самого этого места. Устал так сильно, что почти уже разучился смеяться.

Меня посадили у доски, чтобы все могли видеть предмет обсуждения. Слева за столом сидел Джин и сосал ручку. Справа Длинный Кит с треском гонял шарик по коридорчикам пластмассового лабиринта, пока на него не посмотрели осуждающе.

– Кто хочет высказаться? – спросил Джин.

Высказаться хотели многие. Почти все. Для начала слово предоставили Сипу. Наверное, чтобы побыстрее отделаться.

Выяснилось, что всякий человек, пытающийся привлечь к себе внимание, есть человек самовлюбленный и нехороший, способный на что угодно и воображающий о себе невесть что, в то время как на самом деле он просто-напросто пустышка. Ворона в павлиньих перьях. Или что-то в этом роде. Сип прочел басню о вороне. Потом стихи об осле, угодившем в озеро и потонувшем из-за собственной глупости. Потом он хотел еще спеть что-то на ту же тему, но его уже никто не слушал. Сип надул щеки, расплакался и замолчал. Ему сказали спасибо, передали платок, заслонили учебником и предоставили слово Гулю.

Гуль говорил еле слышно, не поднимая головы, как будто считывал текст с поверхности стола, хотя ничего, кроме поцарапанного пластика, там не было. Белая челка лезла в глаз, он поправлял ее кончиком пальца, смоченным слюной. Палец фиксировал бесцветную прядь на лбу, но как только отпускал, она тут же сползала обратно в глаз. Чтобы смотреть на Гуля долго, нужно иметь стальные нервы. Поэтому я на него не смотрел. От моих нервов и так остались одни ошметки, незачем было лишний раз их терзать.

– К чему пытается привлечь внимание обсуждаемый? К своей обуви, казалось бы. На самом деле это не так. Посредством обуви он привлекает внимание к своим ногам. То есть афиширует свой недостаток, тычет им в глаза окружающим. Этим он как бы подчеркивает нашу общую беду, не считаясь с нами и нашим мнением. В каком-то смысле он по-своему издевается над нами…

Он еще долго размазывал эту кашу. Палец сновал вверх и вниз по переносице, белки наливались кровью. Я знал наизусть все, что он может сказать – все, что вообще принято говорить в таких случаях. Все слова, вылезавшие из Гуля, были такими же бесцветными и пересушенными, как он сам, его палец и ноготь на пальце.

Потом говорил Топ. Примерно то же самое и так же нудно. Потом Ниф, Нуф и Наф. Тройняшки с поросячьими кличками. Они говорили одновременно, перебивая друг друга, и на них я как раз смотрел с большим интересом, потому что не ожидал, что они станут участвовать в обсуждении. Им, должно быть, не понравилось, как я на них смотрю, или они застеснялись, а от этого получилось только хуже, но от них мне досталось больше всех. Они припомнили мою привычку загибать страницы книг (а ведь книги читаю не я один), то, что я не сдал свои носовые платки в фонд общего пользования (хотя нос растет не у меня одного), что сижу в ванне дольше положенного (двадцать восемь минут вместо двадцати), толкаюсь колесами при езде (а ведь колеса надо беречь!), и наконец добрались до главного – до того, что я курю. Если, конечно, можно назвать курящим человека, выкуривающего в течение трех дней одну сигарету.

Меня спрашивали, знаю ли я, какой вред наносит никотин здоровью окружающих. Конечно, я знал. Я не только знал, я сам уже вполне мог бы читать лекции на эту тему, потому что за полгода мне скормили столько брошюр, статей и высказываний о вреде курения, что хватило бы человек на двадцать и еще осталось бы про запас. Мне рассказали о раке легких. Потом отдельно о раке. Потом о сердечнососудистых заболеваниях. Потом еще о каких-то кошмарных болезнях, но про это я уже слушать не стал. О таких вещах они могли говорить часами. Ужасаясь, содрогаясь, с горящими от возбуждения глазами, как дряхлые сплетницы, обсуждающие убийства и несчастные случаи и пускающие при этом слюни от восторга. Аккуратные мальчики в чистых рубашках, серьезные и положительные. Под их лицами прятались старушечьи физиономии, изъеденные ядом. Я угадывал их не в первый раз и уже не удивлялся. Они надоели мне до того, что хотелось отравить никотином всех сразу и каждого в отдельности. К сожалению, это было невозможно. Свою несчастную сигарету-трехдневку я выкуривал тайком в учительском туалете. Даже не в нашем, боже упаси! И если кого и травил, так только тараканов, потому что никто, кроме тараканов, туда не наведывался.

Полчаса меня забрасывали камнями, потом Джин постучал по столу ручкой и объявил, что обсуждение моей обуви закончено. К тому времени все успели забыть, что обсуждают, так что напоминание пришлось очень кстати. Народ уставился на несчастные кроссовки. Они порицали их молча, с достоинством, презирая мою инфантильность и отсутствие вкуса. Пятнадцать пар мягких коричневых мокасин, против одной ярко-красной пары кроссовок. Чем дольше на них смотрели, тем ярче они разгорались. Под конец в классе посерело все, кроме них.

Я как раз любовался ими, когда мне предоставили слово.

И… сам не знаю, как так получилось, но я впервые в жизни сказал Фазанам все, что о них думал. Сказал, что весь этот класс со всеми в нем находящимися, не стоит одной пары таких шикарных кроссовок. Так и сказал им всем. Даже бедному запуганному Топу, даже Братьям Поросятам. Я и в самом деле в тот момент так чувствовал, потому что не терплю предателей и трусов, а они были именно предателями и трусами.

Они, должно быть, решили, что я сошел с ума с перепугу. Только Джин не удивился.

– Вот ты и сказал нам то, что думал, – он протер очки и ткнул пальцем в кроссовки. – Дело было вовсе не в них. Дело было в тебе.

Кит ждал у доски с мелом в руке. Но обсуждение закончилось. Я сидел, закрыв глаза, пока они не разъехались. И просидел так еще долго, оставшись один. Усталость потихоньку вытекала из меня. Я сделал что-то выходящее за рамки. Повел себя, как нормальный человек. Перестал подлаживаться под других. И чем бы все это ни кончилось, знал, что никогда об этом не пожалею.

Я поднял голову и посмотрел на доску. «Обсуждение обуви. Пункт первый: самомнение. Пункт второй: привлечение внимания к общему недостатку. Пункт третий: наплевательское отношение к коллективу. Пункт четвертый: курение».

Кит умудрился сделать в каждом слове не меньше двух ошибок. Он почти не умел писать, зато единственный из всех мог ходить, поэтому во время собраний к доске всегда ставили его.

Следующие два дня никто со мной не разговаривал. Делали вид, что меня не существует. Я стал чем-то вроде привидения. На третий день такой жизни Гомер сообщил, что меня вызывают к директору.

Воспитатель первой выглядел примерно так, как выглядела бы вся группа, не маскируйся они зачем-то под мальчишек. Как старуха, сидевшая у каждого из них внутри, в ожидании очередных похорон. Гниль, золотые зубы и подслеповатые глазки. Хотя у него по крайней мере все было на виду.

– Уже и до дирекции дошло, – сказал он с видом врача, сообщающего пациенту, что он неизлечим. Потом еще какое-то время вздыхал и качал головой, глядя на меня с жалостью, пока я не начал чувствовать себя не очень свежим покойником. Достигнув нужного эффекта, Гомер, сопя и охая, удалился.

В директорском кабинете я был два раза. Когда только приехал и когда надо было вручить рисунок для выставки с дурацким названием «Моя любовь к миру». Результат своего трехдневного труда я окрестил «Древом жизни». Только отойдя от рисунка на пару шагов, можно было разглядеть, что «древо» усеяно черепами и полчищами червей. На близком расстоянии они казались чем-то вроде груш среди изогнутых веток. Как я и думал, в Доме ничего не заметили. Оценили мой мрачный юмор, должно быть, уже только на выставке, но как к этому отнеслись, я не узнал. Вообще, это даже не было шуткой. Все, что я мог сказать о своей любви к миру, примерно так и выглядело, как я там изобразил.

В мой первый визит к директору мелкие червячки в мировой любви уже копошились, хотя до черепов дело еще не дошло. Кабинет был чистый, но какой-то неухоженный. Видно было, что это не центр Дома, не то место, куда все стягивается и откуда вытекает, а так – сторожевая будка. В углу на диване сидела тряпичная кукла в полосатом платье с рюшами. Размером с трехлетнего ребенка. И всюду торчали пришпиленные булавками записки. На стенах, на шторах, на спинке дивана. Но больше всего меня потряс огромный огнетушитель над директорским столом. Он до того приковывал внимание, что приглядеться к самому директору уже не получалось. Сидящий под антикварным огненным дирижаблем, наверное, на что-то такое и рассчитывает. Думать можно только о том, как бы эта штука не свалилась и не убила его прямо у тебя на глазах. Ни на что другое не остается сил. Неплохой способ спрятаться, оставаясь на виду.

Директор говорил о политике школы. О ее пути. «Мы предпочитаем лепить из готового материала». Что-то в этом роде. Я не очень внимательно слушал. Из-за огнетушителя. Он ужасно нервировал. И все остальное тоже. И кукла, и записки. «Может, у него амнезия? – думал я. – И он сам себе постоянно обо всем напоминает. Вот сейчас я уеду, а он напишет про меня и пришпилит эту информацию где-нибудь на видном месте».

Потом я все же послушал его немного. Он как раз дошел до выпускников. Тех, «кто многого достиг». Это были люди на застекленных фотографиях по обе стороны от огнетушителя. Обыденные и обиженные личности, при наградах и каких-то грамотах, которые они уныло демонстрировали камере. Если честно, фотографии кладбищ было бы веселее рассматривать. Учитывая специфику школы, хотя бы одну такую следовало повесить рядом с остальными.

В этот раз все было иначе. Огнетушитель остался, и записки белели на всех доступных и недоступных поверхностях, но в обстановке кабинета что-то изменилось. Что-то, не связанное с мебелью и с исчезнувшей куклой. Акула сидел под огнетушителем и копался в бумагах. Сухой, пятнистый и мохнатый, как поросший лишайником пень. Брови, тоже пятнистые, серые и мохнатые, свисали на глаза грязными сосульками. Перед ним была папка. Между листами я разглядел свою фотографию и понял, что папка набита мной. Моими оценками, характеристиками, снимками разных лет – всей той частью человека, которую можно перевести на бумагу. Я частично лежал перед ним, между корешками картонной папки, частично сидел напротив. Если и была какая-то разница между плоским мной, который лежал, и объемным мной, который сидел, то она заключалась в красных кроссовках. Это была уже не обувь. Это был я сам. Моя смелость и мое безумие, немножко потускневшее за три дня, но все еще яркое и красивое, как огонь.

– Должно было случиться что-то очень серьезное, если ребята больше не хотят тебя терпеть, – Акула продемонстрировал мне какой-то листок. – Вот здесь у меня письмо. Под ним пятнадцать подписей. Как это понимать?

Я пожал плечами. Пусть понимает, как хочет. Не хватало еще объяснять ему про кроссовки. Это было бы просто смешно.

– Ваша группа – образцовая группа…

Пятнистые сосульки обвисли, прикрыв глаза.

– Я очень люблю эту группу. И не могу отказать ребятам в просьбе, к тому же о таком они просят впервые. Что ты на это скажешь?

Я хотел сказать, что тоже буду счастлив от них избавиться, но промолчал. Что значило мое мнение против мнения пятнадцати образцовых акульих любимцев? Вместо протестов и объяснений я незаметно рассматривал обстановку.

Фотографии «многого достигших» оказались даже противнее, чем помнилось. Я представил среди них свою постаревшую и обрюзгшую физиономию, а на заднем плане – картины, одна кошмарнее другой. «Его называли юным Гигером, когда ему было тринадцать». Стало совсем тошно.

– Ну? – Акула помахал у меня перед глазами растопыренной пятерней. – Ты заснул? Я спрашиваю, ты понимаешь, что я обязан принять определенные меры?

– Да, конечно. Мне очень жаль.

Это было единственное, что пришло в голову.

– Мне тоже очень жаль, – проворчал Акула, захлопывая папку. – Очень жаль, что ты такой тупица и умудрился испортить отношения со всей группой одновременно. А теперь можешь катиться обратно и собирать вещи.

У меня внутри что-то подпрыгнуло вверх и вниз, как игрушечный шарик на резинке:

– А куда меня отправят?

Мой испуг доставил ему массу удовольствия. Он немного понаслаждался им, перекладывая разные предметы с места на место, вдумчиво изучая ногти, закуривая…

– А как ты думаешь? В другую группу, конечно.

Я улыбнулся:

– Вы шутите?

Легче было подселить в любую группу Дома живую лошадь, чем кого-то из первой. У лошади было больше шансов прижиться. Несмотря на размеры и навоз. Мне следовало промолчать, но я не сдержался:

– Никто меня не примет. Я же Фазан.

Акула по-настоящему разозлился. Выплюнул сигарету и ударил кулаком по столу.

– Хватит с меня этих фокусов! Довольно! Что это еще за Фазан? Кто выдумал всю эту чушь?

Бумаги расползлись под его кулаком, окурок упал мимо пепельницы.

Я так перепугался, что в ответ заорал еще громче:

– Не знаю я, почему нас так называют! Спросите тех, кто это придумал! Думаете, легко произносить эти дурацкие клички? Думаете, кто-то объяснил мне, что они означают?

– Не смей повышать голос в моем кабинете! – завопил он, свешиваясь ко мне через стол.

Я мельком глянул на огнетушитель и тут же отвел глаза.

Он держался.

Акула проследил мой взгляд и вдруг шепнул доверительно:

– Не свалится. Там вот такие штыри, – и он показал мне свой мерзкий палец.

Это было так неожиданно, что я оторопел. Сидел и таращился на него, как дурак. А Акула ухмылялся. И я вдруг понял, что он просто издевается. Я не так давно жил в Доме и все еще с трудом называл некоторых людей по кличкам. Надо быть совсем лишенным комплексов, чтобы в лицо обзывать человека Хлюпом или Писуном, не чувствуя себя при этом полной сволочью. Теперь мне объяснили, что все это не приветствуется дирекцией. Но зачем? Просто чтобы покричать и посмотреть, как я среагирую? И я догадался, что изменилось в кабинете с моего первого визита. Сам Акула. Из неприметного дядьки, прятавшегося под огнетушителем, он превратился в Акулу. В то самое, чем его называли. Значит, клички давались не просто так.

Пока я думал обо всем этом, Акула снова закурил.

– Чтобы я больше не слышал в своем кабинете этих глупостей, – предупредил он, вылавливая из моей папки предыдущий окурок. – Этих попыток унизить лучшую группу. Лишить ее полагающегося статуса. Ты понял?

– То есть вы тоже считаете это слово ругательным? – уточнил я. – Но почему? Чем оно хуже просто Птиц? Или Крыс? Крысы. По-моему, это звучит намного противнее, чем Фазаны.

Акула заморгал.

– Вам, наверное, известно значение, которое все в него вкладывают, да?

– Так, – сказал он мрачно. – Хватит. Заткнись. Теперь я понял, почему первая тебя не выносит.

Я посмотрел на кроссовки. Акула был слишком высокого мнения о фазаньих мотивах, но этого я говорить не стал. Спросил только, куда меня переводят.

– Пока не знаю, – не моргнув глазом соврал он. – Надо подумать.

Не зря его прозвали Акулой. Он ею и был. Пятнистой, косоротой рыбиной, с глазами, глядящими в разные стороны. Она состарилась и, наверное, была не очень удачлива на охоте, если ее веселила такая мелкая добыча, как я. Конечно, он знал, куда меня отправят. И даже собирался об этом сообщить. Но передумал. Решил помучить. Только слегка перестарался, потому что группа не имела значения, Фазанов ненавидели все. Я вдруг сообразил, что дела мои не так уж плохи. Появился реальный шанс выбраться из Дома. Первая меня вышвырнула, то же самое сделают другие. Может, сразу, а может, нет, но если как следует постараться, процесс ускорится. В конце концов какую уйму времени я потратил, пытаясь стать настоящим Фазаном! Убедить любую другую группу в том, что я им не гожусь, будет намного легче. Тем более, они и так в этом уверены. Возможно, и сам Акула так считает. Меня просто исключили сложным способом. Позже можно будет сказать, что я не прижился нигде, куда меня ни пристраивали. А то ведь могут плохо подумать о Фазанах…

Я успокоился. Внимательно следивший за мной Акула почуял момент просветления, и ему это не понравилось.

– Езжай, – сказал он с отвращением. – Собери вещи. Завтра в половине девятого я лично за тобой зайду.

Закрывая за собой дверь директорского кабинета, я уже знал, что завтра он опоздает. На час или даже на два. Я теперь видел его насквозь со всеми его мелкими акульими радостями.

«Учащиеся называют его просто Домом, объединяя в этом емком слове все, что символизирует для них наша школа – семью, уют, взаимопонимание и заботу». Так было сказано в буклете, который я, выбравшись из Дома, собирался повесить на стену в траурной рамке. Может, даже с позолотой. Он был уникален – этот буклет. Ни слова правды и ни слова лжи. Не знаю, кто его составлял, но этот человек был своего рода гением. Дом действительно называли Домом. Объединяя в этом треклятом слове уйму всего. Возможно, здесь было уютно настоящему Фазану. Очень может быть, что другие Фазаны заменяли ему семью. В наружности Фазаны не встречаются, поэтому мне трудно судить, но если бы они там водились, Дом был бы тем самым местом, куда они стремились бы изо всех сил. Другое дело, что в наружности их нет, и, мне кажется, что создает их именно Дом. Значит, какое-то время до того, как попасть сюда, все они были нормальными людьми. Очень неприятная мысль.

Но я отвлекся от буклета. «Более чем вековая история и бережно хранимые традиции», упоминающиеся на третьей странице, тоже имеют место. Достаточно увидеть Дом, чтобы понять: он начал разваливаться еще в прошлом веке. Об этом же свидетельствуют замурованные камины и сложная система дымоходов. В ветреную погоду в стенах завывает не хуже, чем в каком-нибудь средневековом замке. Сплошное погружение в историю. О традициях тоже все правильно. Царящий в Доме маразм явно придумывался несколькими поколениями не совсем здоровых людей. Следующим поколениям оставалось только все это «бережно хранить и преумножать».

«Обширная библиотека». Имеется. Бильярдная, бассейн, кинозал… все в наличии, но к каждому «есть» добавляется маленькое «вот только», после которого оказывается, что пользоваться этими благами невозможно, неприятно или опасно. В бильярдную ходят Бандерлоги. Значит, Фазанам туда дороги нет. В библиотеке занимаются девушки. Опять нельзя. В выходные там собираются картежники. Совсем плохо. Заехать можно, можно даже взять что-нибудь почитать, но вернуться туда вряд ли захочется. Бассейн? Ремонтируют уже пару лет. «И еще столько же еще будут ремонтировать, там крыша течет», – любезно просветили меня Братья Поросята. Они какое-то время были очень милыми. Отвечали на вопросы, все показывали и объясняли. Они были уверены, что живут в удивительном, необычном месте интересной и полноценной жизнью. Эта их уверенность меня просто убивала. Наверное, не стоило пытаться ее искоренить. Тогда мы бы дружили до сих пор. А так – любезности пришел конец, не успевшей толком начаться дружбе – тоже, и три их почти одинаковые подписи появились под прошением о моем переводе. Хотя рассказать они успели многое. Почти все, что я знал о Доме, я знал с их слов. Фазанья жизнь не располагала к тому, чтобы узнавать что-то новое. Она вообще мало к чему располагала. В первой все было расписано по минутам.

В столовой – мысли о еде, в классе – об уроках, на медосмотре – о здоровье. Коллективные страхи – не простудиться бы, коллективные мечты – баранья котлетка на завтрак. Все как у всех, ничего лишнего. Каждое движение доведено до автоматизма. День разделен на четыре части. Завтраком, обедом и ужином. Раз в неделю по субботам – кино. По понедельникам – собрания.

Не пора ли нам?..

Я вот обратил внимание…

Да, несомненно, класс плохо проветривается. Это на нас влияет.

Знаете, такие странные шорохи… Боюсь, что это все-таки крысы.

Заявить протест в связи с антисанитарными условиями в помещениях, способствующими распространению грызунов…

И плакаты. Бесконечные плакаты.

В классе: «На уроках думай об уроках. Прочь посторонние мысли!» В спальне: «Соблюдай тишину, не мешай соседу», «Шум – рассадник нервных заболеваний».

Стройные ряды железных кроватей. Белые салфетки на подушках. «Следи за чистотой! Хочешь жить в чистоте – начни со своей наволочки!» Белые тумбочки, одна на две кровати. «Запомни, куда ставишь свой стакан. Обозначь его номером». На спинках кроватей – сложенные полотенца. Тоже с номерами. С шести до восьми включают радио. «Нечего делать – слушай музыку». Желающие поиграть в лото или в шахматы переходят в классную комнату. С тех пор, как в классе поставили телевизор, число отдыхающих после уроков в спальне сильно сократилось. Тогда телевизор перенесли. Теперь он горит в спальне голубым окном до самой ночи, а ночь у Фазанов начинается с девяти часов, и к этому времени все должны лежать в постелях, облаченные в пижамы и готовые отойти ко сну. «Страдаешь бессонницей – обратись к врачу».

Утром – все сначала. Сидячая гимнастика. Застилка кроватей. «Помоги одеться соседу – и сосед поможет тебе». Умывание. Шесть раковин с рыжими ободками вокруг стоков. «Жди своей очереди и не задерживай других». Искривленные рожи в трещинах кафеля и лужи на полу. Столовая. Уроки. Обеденный перерыв. Уроки. Время для отдыха. И так до бесконечности.

Я въехал в спальню и обнаружил, что перестал быть призраком. Первая знает о переводе, это было видно по тому, как они на меня уставились. В их любопытстве было даже что-то неприличное. Как будто они собирались меня съесть. Я еле сдержался, чтобы прямо тут же, от двери, не повернуть обратно. Вместо этого проехал к своей кровати и уставился в телевизор. Женщина в клетчатом переднике рассказывала, как готовить медовые лепешки. «Берем три яйца, отделяем белки…» Очень полезно смотреть такие передачи перед ужином. Они возбуждают аппетит. К тому времени, как прозвенел звонок, я уже знал, как делать медовые лепешки, с чем их подавать к столу и как при этом улыбаться. Обогатился знаниями я один. Остальные глазели на меня и участвовали в приготовлении совсем другого блюда.

Выезжали из спальни, как всегда, по трое, чтобы без толкотни разместиться перед раковинами и вымыть перед едой руки. Я не стал ни к кому пристраиваться. Это отметили и понимающе переглянулись.

В столовой меня начало трясти. Я ловил взгляды Фазанов. Куда они повернутся, насмотревшись на меня? Но они никак не могли насмотреться. Или действительно не знали, куда меня переводят.

Время растянулось в вечность.

Пюре и морковные котлеты. Вилка с гнутым зубцом. Разносчица в белом переднике, звякает посудой, толкая тележку. Белые стены, глубокие окна-арки. Я люблю столовую. Это самое старое место в Доме. Вернее, меньше других подвергшееся изменениям. Стены, окна и потрескавшиеся плитки пола, наверное, были такими же и семьдесят лет назад. И голландская печь во всю стену, облицованная кафелем, с чугунной дверцей на замке. Здесь красиво. Единственное место, где никто не лезет с наставлениями, где можно отключиться, рассматривая другие группы, воображая себя не Фазаном. Когда-то это было моей любимой игрой. Сразу после поступления. Потом наскучило. Сейчас я вдруг понял, что впервые могу сыграть в нее по-настоящему, и что это уже вовсе не будет игрой.

Пюре и морковные котлеты. Чай и бутерброды с маслом. Наш стол весь черно-белый. Белые рубашки, черные брюки. Белые тарелки на черных подносах. Черные подносы на белой скатерти. Разнятся по цвету только лица и волосы.

Рядом – стол второй. Самый яркий и шумный. Крашеные ирокезы, очки и бусы. В ушах – гремящие затычки наушников. Крысы – помесь панков с клоунами. Скатерть им не стелят, ножи не выдают, вилки прикованы к столешнице цепочками, и если хоть один из них в течение дня не закатится в истерике, пытаясь оторвать свою вилку и воткнуть в соседа, Крысы сочтут, что день прожит зря. Все это чистой воды цирк. Во второй каждый носит при себе нож или бритву, так что их возня с вилками – просто дань традициям. Маленькое шоу специально для столовой. Во главе стола – Рыжий. Огромные зеленые очки, бритая голова, роза на щеке и идиотская ухмылка. Крысиный вожак. На моей памяти уже второй. Вожаки у них долго не держатся.

У третьей свое шоу. Они повязывают огромные слюнявчики с детскими рисунками и таскают с собой горшочки с любимыми растениями. При их трауре и гнусных физиономиях смотрится это опять же цирком. Только каким-то зловещим. Может, только самих Птиц все это и веселит. Они выращивают у себя в комнатах цветы, вышивают гладью и крестиком, они – самые тихие и воспитанные после нас, но страшно даже думать, что можно очутиться среди них. Даже играя когда-то в свою любимую игру, я обычно пропускал третью.

На меня вдруг накатило видение. Осязаемое просто до жути.

Я сижу в темной, сырой птичьей спальне. Окна заросли плющом и почти не пропускают свет. Всюду растения в горшках и в кадках. В центре комнаты – полуобвалившийся камин.

Птицы расположились в ряд на низких скамеечках и орудуют иголками, а на каминной полке сидит похожий на мумию Стервятник в побитой молью горностаевой мантии и курит кальян, пуская в нашу сторону клубы дыма.

Время от времени кто-то из Птиц встает и подносит ему свою работу на рассмотрение. Мне плохо. Жарко и стыдно, потому что на моих пяльцах творится что-то невообразимое. Какие-то жуткие переплетения ниток, пучки и обрывки, я никак не могу выудить из этого безобразия иглу, знаю, что рано или поздно наступит мой черед нести показывать свою работу, и ужасно этого боюсь. Сделав неловкое движение, я задеваю локтем стоящий рядом горшок, он опрокидывается и разбивается вдребезги. Падает гигантская герань, размером с хороший куст сирени, осыпается земля, разлетаются глиняные черепки.

Среди разгрома на полу – белый и чистенький человеческий череп без нижней челюсти. Все вокруг замирают, смотрят на меня и на череп. Потом раздается мерзкое хрюканье.

– Да-да, Курильщик, ты не ошибся, – говорит Стервятник, соскакивая с каминной полки и ковыляя в моем направлении. – Это наш предыдущий новичок, мир его праху!

Он смеется, показывая невозможно острые, акульи зубы…

В этом месте я прервался, обнаружив, что на самом деле нахожусь в центре внимания, только не Птиц, а родных Фазанов. Они наблюдали за мной с большим интересом. Острозубый оскал Стервятника увял до кривенькой усмешки Джина, при виде которой внутри у меня все перевернулось. Я склонился к своей котлете, и меня чуть не стошнило от ненависти. То, что я представлял, было лишь страшной сказкой, настоящие падальщики сидели рядом. Высматривали капельки пота у меня на лице и облизывались. И я вдруг понял, что хоть сейчас готов стать Птицей. Надеть траур, научиться вышивать крестиком, выкопать сотню черепов, спрятанных в цветочных горшках. Что угодно, только не жить больше в первой. Сильнее всего меня расстраивало, что и эти переживания со стороны наверняка смотрятся, как приступ трусости. «Все, – сказал я себе, – больше не играю ни в какие игры. Осталось дотерпеть до завтра. Каких-то тринадцать часов».

Однажды, когда я, вздрагивая от каждого шороха, курил в учительском туалете, туда забрел Сфинкс из четвертой. Перепугавшись, я выбросил окурок, и на сыром кафеле он сразу погас.

– Ого, курящий Фазан! – сказал Сфинкс, рассматривая окурок у себя под ногами. – Ведь не поверит никто, если рассказать.

Он посмотрел на меня и засмеялся.

Лысый безрукий верзила. Глаза зеленые, как трава. Сломанный нос и ехидный рот с приподнятыми уголками. И протезы в черных перчатках.

– У тебя есть еще курево?

Я кивнул, удивленный, что он заговорил со мной. С Фазанами не принято заговаривать. Мне даже показалось, что он сейчас попросит закурить, но до этого все же не дошло.