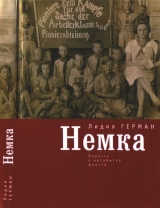

Текст книги "Немка"

Автор книги: Лидия Герман

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Лидия Герман

Родилась в 1929 г. в селе Мариенталь в бывшей республике немцев Поволжья. Там Лидия Герман окончила 4 класса на немецком языке. В 1941 г. была выслана как немка в Сибирь, в село Степной Кучук, Родинского района Алтайского края. В дальнейшем училась в русской школе и в 1948 г. сдала экзамены на аттестат зрелости. Работала учительницей немецкого языка. В 1951 г. переехала в Барнаул, где продолжала преподавать немецкий язык.

Вышла замуж и вместе с мужем переехала в Новосибирск.

В 1956 г. муж закончил строительный институт и по распределению был направлен в Кузбасс, где они прожили 15 лет.

С 1976 г. жили в Сочи. Трое детей.

С 1994 года живет в Германии.

НЕМКА

(Повесть о незабытой юности)

Первому секретарю ЦК КПСС

товарищу Хрущеву Никите Сергеевичу

от гражданина Евтухова Георгия Ивановича

г. Новосибирск, 1 декабря 1955 г.

Решением Правительства осенью 1941 г. все немцы Поволжья были выселены в Восточные районы страны, взяты на специальный учёт и лишены права выезда в другие области и края Союза.

На том историческом этапе это мероприятие было своевременным и необходимым. Тогда, естественно, не время было разбираться, кто прав из них, кто виноват. На фронте и в тылу решалась судьба отечества – в рамках государства.

Но вот прошло уже более десяти лет со времени победоносного окончания Великой Отечественной войны. Наступило ощутимое ослабление международной напряженности. Налицо громадные успехи во всех областях науки, техники, искусства, культуры, подъем материального благосостояния.

Это чувствуют все простые люди и очень хорошо видят разницу между 1946 и 1955 годами. (Всё это, конечно, не означает, что мы должны забыть о бдительности.)

В последнее время наше государство нашло возможным освободить подавляющее большинство немецких и японских военных преступников.

А вопрос о наших, советских немцах, по непонятным причинам, остается на прежних позициях. И это как-то не укладывается в сознании и становится настолько неясным в настоящих условиях, насколько это было ясно и понятно в годы войны.

На мой взгляд, здесь явное противоречие с марксистско-ленинским учением по национальному вопросу.

Действительно, марксизм-ленинизм признает равные права за всеми народами, как большими, так и малыми. А раз это так, то необходимо, чтобы все национальности нашего Союза пользовались равными правами.

Письмо Евтухова Т. Н.

Я, правда, не знаю, какой вред Советскому государству нанесли немцы Поволжья, и какое количество их принимало участие в измене или тому подобном. Достоверно одно – безусловно, не все.

Но я слыхал о предателе Власове и власовцах. Там были и русские, и украинцы.

Но ведь не все русские и украинцы несут ответственность за Власова, власовцев и других предателей Родины (это же абсурд!).

Так почему же все немцы или, точнее говоря, большая их часть, должны пожизненно отбывать какую бы то ни было повинность за чьи-то преступления?!

Я считаю, что сейчас соответствующие органы нашего государства имеют полную возможность разобраться с каждым немцем персонально (за 14 лет спецкомендатуры должны иметь у себя подробные характеристики на каждого из них. Времени для этого было более чем достаточно).

Для большинства немцев пора прекратить позорящие честь гражданина и оскорбляющие человеческое достоинство отметки в комендатурах, а также повинность жить безвыездно в одном месте.

Скажите, кто в нашем Союзе не любит своей столицы – Москвы?! Кто из молодёжи (да разве только из молодёжи?!) не мечтает о том дне, когда он сможет побывать в Москве – центре всего передового и прогрессивного в мире?!

В Москву едут со всех концов света. Едут люди всех национальностей и рас. Едут наши друзья и враги. Для всех открыты гостеприимные двери Столицы первого в мире пролетарского государства. Все имеют право побывать в ней.

А ты, гражданин Советского Союза, но только потому, что ты немец – лишен этого элементарного права. Это довольно-таки обидно.

Я хочу сказать больше. Я – русский. У меня юридически этого права никто не отнимал. И в то же время, я не могу воспользоваться этим правом. Моя жена, Герман Лидия Александровна, – немка. В 1941 году ей было 12 лет (вот поистине «маститый государственный преступник»!).

Эта женщина получила среднее образование в русской школе, была пионеркой, комсомолкой, пионервожатой, затем работала преподавателем немецкого языка. В этом году она оканчивает курсы мастеров-строителей.

В 1953 году в Барнаульском ЗАГСе зарегистрировали наш брак. Но, несмотря на наше общее желание, она не может носить мою фамилию. (Ну разве можно?! Она же немка!)

Осенью 1953 года я, проработав после окончания Барнаульского строительного техникума 3 года мастером-строителем, поступил учиться на Высшие инженерные курсы при Новосибирском инженерно-строительном институте.

И тут (почти как по А. Толстому) началось хождение по комендатурам Барнаула, чтобы получить разрешение на переезд моей жены из Барнаула в Новосибирск. Никто не отказывал – все обещали, а время шло. И в день отъезда ей предложили остаться еще на месяц-полтора в Барнауле.

Мы уехали без разрешения. (Нехорошо, конечно. Но с другой стороны: мы ведь живём во второй половине XX века.)

В Новосибирской комендатуре ей после этого «тягчайшего преступления» заявили: «Ваше счастье, что вы идете в роддом, а то бы следовало вас судить».

А в институт явился сотрудник комендатуры и «учинил» мне довольно странный и, я бы сказал, не совсем умный «допрос».

Зачем всё это? И многое другое, что здесь не написано?

В июне 1956 года я оканчиваю институт и хочу ехать туда, куда найдут нужным меня направить. Я хочу ехать со своей семьей – женой и сыном.

Но я не хочу, чтобы мою жену и мать моего сына судили (ведь она, возможно, будет не беременная) только за то, что мы хотим с ней жить и работать в одном месте.

И, наконец, я думаю, здесь уместно привести слова из Вашей речи в Индийском парламенте: «В нашей стране строго соблюдается полное равноправие всех граждан СССР, независимо от их национальности и расы. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от расовой или национальной принадлежности, караются законом». («Правда» от 22 ноября 1955 г.)

Я думаю, этот тезис следует претворить в жизнь на деле.

Уважаемый Никита Сергеевич! Прошу извинить меня за то, что я отнимаю у Вас время, а также за возможно не совсем правильное толкование отдельных положений, изложенных мной в письме.

Ваше решение по данному вопросу прошу сообщить по адресу:

Новосибирск, 8

ул. Ленинградская, 57

НИСИ Евтухову Г. И.

или:

Новосибирск, 8

ул. Красноармейская, 61

Евтухову Г. И.

Вступление

Волшебной осени пора

когда на золоте листвы

в упоеньи взоры отдыхают…

Задумчиво бредёшь

уже нелёгким шагом

порой с улыбкою под листопадом…

И в тихом шорохе листвы

воспоминанья оживают,

а в них

средь трагических свершений

юность расцветает

Л. Герман

Село Мариенталь бывшей Республики Немцев Поволжья было основано в 1766 году на берегу одного из притоков Волги – Большого Карамана. Среди первых колонистов, пришедших в большинстве из швабских земель Германии, было две семьи по фамилии Herrmann (Герман).

Первый был Конрад Herrmann, возраст 51 год, католической веры, ремесленник из Лотарингии с женой и пятью детьми.

Второй, Николаус (Nikolaus) Herrmann, 39 лет, католической веры, землепашец из Люксембурга, с ним жена и четверо детей. (Данные по книге г. Плеве.)

С течением времени размножились семьи во много раз, к тому же поселились в последующие годы еще несколько семей по фамилии Hermann.

В какое-то время, каким-то образом потерялось одно р (r) из немецкой фамилии Herrmann, и к началу войны 1941 г. было столько Германов (Hermann’s) в Мариентале, что можно было распознавать их только при помощи прозвищ.

В убожестве построенная деревенька с глиняными домиками превратилась в большое статное село, которое на первый взгляд определялось как «немецкое».

Временами село называлось Тонкошуровка или Пфанненштиль, но осталось оно как Мариенталь до конца августа 1941 г. и являлось одним из центров республиканских кантонов (так назывались районы в республике).

В начале XX столетия в одном из красивых добротно построенных домов главной улицы села, называемой «Брайте Гассе» (Широкая улица), жил со своей семьей Иоганнес Герман. Его прозвище было Франце. С какого времени это прозвище пристало и кто из тех первых двух поселенцев был его предком, никто на сегодняшний день не знает. Считалось, что с давних времен его предки занимались земледелием. Так и Франце Ханнес – так называли его – придерживался семейной традиции. Его первая супруга Доротеа, рожденная Боос, умерла, когда их младшему, четвертому ребенку было около 5 лет. Дети были: Александр 1886 г., Серафина 1889 г., Анна 1891 г. и Николаус 1896 г. рождения. Вторую жену звали Маргарет.

Совсем немного дошло до нас из жизни этой семьи. Ничего не известно об отце Иоханнеса, о его братьях-сестрах, которые якобы выехали не то в Канаду, не то в Бразилию. Годы революции и их последствия привели к тому, что многие стали скрывать своё прошлое и просто боялись, что в их рассказах о родственниках может кто-то усмотреть что-нибудь «контрреволюционного характера». Родственные связи усложнились, запутались…

Однако известно, что семья Франце Ханнес была зажиточной. Со второй женой Маргаритой он тоже имел четверых детей: Эмма 1903 г., Берта 1906 г., Петер 1908 г. и Альфонс 1911 г. рождения.

Все его сыновья были высокого роста, относительно крепкого сложения и приятной наружности. Дети от первого брака были кареглазы со смугловатым цветом кожи, от второго брака – голубоглазы и белокуры. Сами Ханнес и Маргарет тоже были блондинами.

Старший сын Александр подружился с симпатичной привлекательной блондинкой Синэ, полное имя – Euphrosine Rohr, которая тоже, как и он, произошла от первого брака своего отца Петера Роор. В 1905 г., когда обоим было по 19 лет, они поженились. Все они жили в одном доме и вели совместное хозяйство. Лето проводилось, в основном, в поле вместе с детьми, со скотом и всеми пожитками. Маргарет и невестка Синэ рождали каждые 1,5–2 года по ребёнку, но первые двое детей от Синэ и Александра умерли совсем маленькими. К началу революции у Александра с женой были: Мария 1910 г., Элла 1911 г. и Клеменс 1914 г. рождения.

Случилось так, что большая семья Франце Ханнеса распалась. Старшие две дочери (от первого брака) Серафина и Анна очень рано вышли замуж, младший сын от первого брака Николаус совсем юным ушел из дома и, возможно, пропал без вести в годы Первой мировой войны. Александр, теперь уже как глава семьи – Франце Сандер – тоже ушел из дома. Он снял в аренду небольшое жилище для своей семьи.

Эмма, первая дочь от второго брака стала прехорошенькой девочкой, успешно училась в школе, вступила в комсомол и увлеклась новыми идеями… Позже она училась в Саратове и пять лет в Москве. К началу войны, в 1941 г., она работала в Ленинграде старшим научным сотрудником Музея Революции (в Эрмитаже).

Уже стареющему Иоханнесу Герману (Франце) не давали покоя мысли о сыне Александре, который ютится с семьей в чужом маленьком домике, когда он сам владеет хорошим домом с большим двором. И когда однажды летом разразилась страшная эпидемия и Александр был далеко в поле (?), его невестка Синэ заболела брюшным тифом. После того, как детей приютили соседи и Синэ пролежала несколько дней совершенно одна дома (но всё-таки выжила), решился Ханнес разделить свой большой двор и построить для сына дом, хотя бы небольшой…

В 1924 г. вселилась семья Франце Сандер в новый небольшой, но добротно построенный, светлый и уютный деревянный дом.

В феврале 1929 г. родилась в этом доме я.

С этого года началась в России, включая и Республику Немцев Поволжья, коллективизация сельского хозяйства, личная собственность подлежала конфискации. Под лозунгом «Всё принадлежит социалистическим колхозам» проводилась якобы добровольная, а на самом деле насильственная коллективизация. Естественно, встретили эти мероприятия сопротивление у населения, особенно у зажиточной части. Некоторые оказывали упорное сопротивление и были за это раскулачены и сосланы (или еще хуже)…

Мой дед Франце Ханнес недолго сопротивлялся. Он пошел в правление колхоза и с присущим ему самообладанием, сдержанным тоном сказал: «Я отдам всё, что имею, всё без остатка, весь инвентарь, все с.х. оборудование, всю скотину, которую имею и весь запас зерна. Ничего не утаю, но оставьте меня, пожалуйста, с семьей в моём доме».

Трёх лошадей, коров, коз, овец увели со двора деда в колхоз, инвентарь и зерно увезли. Так осталась семья в своем доме.

Погруженный в грустные мысли, сидел Иоханнес Герман в своём деревянном кресле, когда на следующий день он услышал жалобное ржание перед воротами своего двора… а потом мычание и блеяние… – скотина вернулась. Невыносимо было это старому человеку. Петр и Альфонс увели скотину обратно.

С горя, с тоски-печали Франце Ханнес заболел и в конце 1931 года умер. Семерых детей он оставил, шестерых внуков и внучек довелось ему увидеть. Младшей из всех была я. Мне было неполных 3 года, когда он за несколько дней до своей смерти пожелал увидеть свою младшую внучку. И мама повела меня за руку к дедушке. Когда мы вошли в его комнату, он с трудом приподнялся, спустил ноги с кровати, слегка болтал ими и, улыбаясь, поманил меня к себе. Мама потом говорила, что я с широко открытыми глазами и тоже улыбаясь, глядя ему в глаза, медленно подошла к нему. Мама помогла усадить меня на его колени. Он обнял меня, а я не спускала глаз с его лица. Он закрыл глаза, и я видела, как катились слёзы по его щекам.

«Ты моя маленькая белая козочка, – говорил он, поглаживая внучку по голове. – Твой дедушка уже такой старый, что он не может тебя даже немного покачать». Он немного напрягся, выправился и заговорил медленно, пытаясь при этом в такт с текстом слегка приподнимать колени, воспроизводя на нашем швабском диалекте народную немецкую (швабскую?) песенку-присказку незамысловатого содержания и примитивного сложения, но любимую всеми детьми, особенно если тебя качал на коленях, присказывая, папа или дедушка.

Droß, droß Drillje

Dr Vadr hat’n Fillje

S Fillje kann nit laawa,

Dr Vadr will’s wrkaawe

Hopp, hopp, hopp!..

Речь вдет в ней о жеребёнке, который не мог бегать, и дед (или крестьянин) хотел его продать.

«Уфф, – закончил мой дед, запыхавшись. – Я уже сильно устал, дитя мое». Я сползла с его колен, а он: «Подожди-ка, малышка моя». Из-под своей подушки он достал небольшую чурочку и попросил свою невестку (мою маму) достать из выдвижного ящика стола чернильный карандаш (мы называли его химическим карандашом). «Теперь смотри-ка, белоголовка моя, теперь мы из этого сделаем куклу».

Чурочка оказалась выструганным человеческим тельцем с довольно четко обозначенной формой головы, плечиками и прижатыми к телу руками. Я внимательно наблюдала за дедом, как он слюнявил карандаш и дрожащими руками рисовал этой кукле лицо. Затем он достал из кармана большой носовой платок, завернул куклу и протянул её мне.

«Пусть твоя мама сошьёт тебе другое одеяльце, ты можешь и это оставить… А теперь… расти большая, в хорошем здоровье, будь умной и веди себя хорошо». Он говорил медленно, почти шепотом. «Синэ, смотри хорошо за ребёнком». «Да, – ответила она и обратилась ко мне. – Скажи спасибо своему дедушке». Я подошла к кровати совсем близко, он лежал с закрытыми глазами. «Спасибо, дедушка». Он открыл глаза и кивнул мне слабо, но улыбаясь.

Я очень хорошо помню то, о чем здесь написала. Может быть, этот эпизод моего раннего детства так четко и ярко запечатлен в моей памяти потому, что мне несколько раз приходилось слышать, как моя мать рассказывала об этом кому-нибудь из родственников, особенно моей тете Анне – сестре моего отца. Она приезжала из Энгельса и каждый раз спрашивала меня, хорошо ли я помню дедушку. Я рассказывала, а у неё катились слёзы по щекам.

Мёртвым я его не видела.

Часть первая

Глава 1Само название села Мариенталь имело для меня с самого детства особое значение, и по сей день оно не утратило своего магического воздействия на меня. Самые ранние воспоминания о моем детстве, о родителях, о родном доме, о родственниках, о школе, о любимой подруге – всё заключено в одном этом слове: Мариенталь. Население села было немецкое, вероисповедание католическое. Но в наше советское время, время сталинизма, религия не только осуждалась, она была запрещена.

С церкви были сняты колокол и крест. Церковь преобразовалась в своего рода клуб или киноклуб. Демонстрировались фильмы «Чапаев», «Александр Невский», «Три танкиста», «Волга-Волга» и фильм с Чарли Чаплином. В школе праздновались праздники 1 мая, День октябрьской Революции – 7 ноября, и Новый год. Дома праздновались еще Пасха (Ostern) и Рождество (Weihnachten) по новому стилю – при закрытых ставнях, таинственно, что придавало особую прелесть празднику Рождества. Отец мой работал на мельнице приёмщиком, мать была домохозяйкой и наилучшим образом создавала нам уют и благополучие, хотя и скромное.

Когда я появилась на свет, моим родителям было по 43 года, сестре Марии 19 лет, сестре Элле неполных 18. За ними следовали еще дети, но они умерли. Сестры рано вышли замуж, и я росла одна в семье. В моей памяти сохранились родители далеко не юными. У мамы уже заметно обозначились морщинки, ей недоставало уже нескольких зубов, её пышные белокурые волосы были с весьма заметной проседью. Но её по-девичьи стройная фигура сохранилась. Повседневная работа её заключалась в стряпне, варке, стирке, глаженье, уборке и уходе за животными; она искусно пряла на прялке овечью шерсть и вязала нам тёплые вещи. Любила вышивать. При выполнении этих обыденных работ она производила на меня впечатление привлекательной грациозности. Никогда не видела её согнувшейся, усталой. Её фартуки были безупречно чисты, а банты, завязанные на спине, выглядели только что выглаженными.

На нашем дворе сушилось белоснежное белье. Я любовалась своей мамой, когда она проходила между двумя натянутыми верёвками и с любовью поглаживала развевающееся белье – оно не должно пересохнуть. Своевременно разжигали утюг с древесным углем. Тогда она гладила – ловко, умело, искусно.

В кухне она была просто волшебница, и наши родственники хвалили Синэ – так звали её, дескать, из ничего она может приготовить вкусную пишу. Как это у нее получается? Если она стряпала, соседи просто по запаху определяли, что Синэ сегодня стряпает. Иногда на этот запах приходили мои подружки, тогда мама усаживала нас рядом на скамейке, и мы получали по кусочку пирога или плюшки. Болтая ногами и улыбаясь, мы смотрели друг на друга и с удовольствием вкушали мамину стряпню. Мой любимый дядя Петя (Petereonkel) тоже приходил и спрашивал: «Синэ, что ты тут опять печешь? Такой запах!»…

Мой отец был лучший в мире папа. С нетерпением ждала я его в нашем дворе, когда он приходил с работы. Он, поднимая меня высоко (лет до 9), щекотал мои щеки своим небритым лицом, но никогда не целовал. В нашей семье тогда никто не целовал детей. Никогда. Затем всё его внимание обращалось к животным. Две дойные козы, две-три овцы, поросёнок и собака собирались вокруг него. Поочередно он поглаживал, похлопывал, говоря при этом по нескольку слов. И они знали, что если он пришел, то они получат еще что-то в свои корытца.

После этого он переодевался и умывался. Летом у умывальника во дворе, зимой в доме. Тогда мы садились за стол и ужинали. Мои родители и я.

После ужина он всегда находил некоторое время для меня. Я должна была отгадывать загадки, решать какие-нибудь затейливые задачи, или мы играли. Например: «Кто сильнее». Мы становились на четвереньки друг перед другом, обвязывали наши головы длинным полотенцем или ремнем и тянули каждый на свою сторону. Я тянула со всей силы, а папа делал вид, что я немного сильнее, чем он. Он был молчаливым человеком, но если говорил, то со смыслом и понятием. За это его многие уважали и приходили к нему за советом в самых различных жизненных ситуациях и с любыми проблемами. Мать гордилась им за это.

В нашем дворе жила моя сестра Мария со своей семьей в маленьком домике, построенном моим отцом и мужем Марии – Александром Цвингером. Хозяйство у нас с ними велось каким-то полусовместным образом. У них была своя корова, а овцы, куры, свинья были общими. Старшая их дочь Марийхе, на три года младше меня, часто бывала у нас, и мой отец – её дедушка – много занимался и с ней.

Одну из наших коз звали Лускэ. Она была совершенно белая, и у неё были большие закругленные рога, которые за лето заметно вырастали, и один из них каким-то образом постоянно касался шеи, что обусловило появление небольшой раны. Мама жаловалась, что Лускэ стала нервной и даже молока стала меньше давать. Лускэ всегда считалась образцовой козой именно за то, что давала молока намного больше других коз. Теперь такая беда с рогом. Родители мои решили, что надо кусочек этого рога отпилить.

И вот однажды в воскресенье папа пошел с пилой в руках в заднюю часть двора. На его зов Лускэ тотчас доверительно подбежала. Грустно смотрела я на свою любимую белую красавицу-козу, которую я мечтала когда-нибудь научиться доить. Отец взял её за правый рог, который надо было укоротить, и позвал меня: «Один я, наверно, не справлюсь. Держи-ка её за левый рог». Неуверенно я взялась двумя руками за Лускин рог.

«Крепко держи!» сказал папа и начал пилить. Сразу же коза проявила беспокойство, начала дергаться. А когда, вероятно, стало ей больно, она со всей силы стала вырываться, но тщетно – кончик рога упал наконец на землю. Коза сразу же отступила несколько шагов назад, отряхнулась и совсем недружелюбно уставилась на меня, стала в позу и хотела на меня наброситься. Родители мои удержали её и отвели в сарай (Stall).

С тех пор Лускэ невзлюбила меня. По-немецки говорят: Sie stand mit mir auf Kriegsfuß (в состоянии войны).

Она просто не могла понять и поверить, что её хозяин, добрейший из всех, мог ей причинить такую боль. Во всем была виновата «эта», которую все называли «белая коза» или просто «Лида». Часто я замечала, как Лускэ, стоя где-нибудь у изгороди нашего двора и жуя свою жвачку, наблюдала за всеми и всем, что происходило у нас во дворе. И мне казалось, что она всё понимает и каждого видит насквозь…

И если кто-нибудь приходил к нам спрашивал меня, поглаживая мне голову «Ну, белая коза (или козочка), как дела?», то белая коза была не Лускэ, а я.

Для меня началась мучительная пора, когда я была вынуждена бояться моей любимицы и не знала, каким образом я бы могла с ней опять подружиться. Каждый раз, когда я возвращалась из школы, я должна была сначала посмотреть в чуть приоткрытую калитку, где находится Лускэ. Если она была в задней части двора, то я успевала добежать до крыльца, подняться по ступенькам и открыть дверь в дом. Она же прибегала к ступеням и стояла, таращась на меня, и недовольно перебирала ногами. (На крыльцо никогда ни одно из животных, кроме кошки, не поднималось.) Если же коза была недалеко от калитки, то я вынуждена была с улицы взобраться на завалинку и постучать в окно. Тогда выходила мама и отводила козу к задним воротам, и я заходила. Обидно мне это было до слёз. Несколько раз пыталась моя мать помирить Лускэ со мной. Ласково приговаривая, поглаживала её и подзывала меня. Коза вырывалась и намеревалась пойти в наступление на меня.

Так прошло около двух месяцев.

Из разговоров взрослых до меня дошло, что у Луски скоро будут козлятки. Я присмотрелась к ней и увидела, что она стала очень толстой. «Ага, – думаю, – теперь ей, наверно, будет трудно меня догнать. Может, мне удастся её погладить». Но не тут-то было. Лускэ с прежней прытью пускалась вдогонку. В одно из предрождественских воскресений, когда папа сидел за столом и читал свою любимую газету «Известия» (Nachrichten), мама принесла из другой комнаты ватный костюм папы, который он получил на своей мельнице как зимнюю спецодежду и на котором что-то надо было изменить: подшить, ушить или просто пуговицы перешить.

Теперь мама попросила его померить костюм, чтобы определить нужные изменения. Папа же, погруженный в чтение, буркнул только в ответ «ага» и читал дальше. Мама ушла на кухню, оставив костюм на полу посреди комнаты. Я стояла возле него, размышляя: «может, мне померить костюм?» И тут же осенила идея… Я стала натягивать на себя папину стёганую спецодежду 54 размера. Можно себе представить, как я в неполных 10 лет выглядела. Брючный ремень я обвила вокруг живота 2–3 раза, штанины с прорехами, которые внизу завязывались бечёвками, тоже как-то закрепила. Плечевой шов куртки доходил до моих локтей, рукава свисали до пят. Я посмотрела в зеркало – чучело огородное. Не хватало только шляпы. Вместо этого я надела папину зимнюю шапку… «Ни за что Лускэ меня не узнает» – решила я.

Она стояла у задних ворот и жевала свою жвачку. Когда я подошла поближе, она перестала жевать и отступила на шаг. «Ага, – думаю, – испугалась. Теперь она убежит». В это время шапка так низко сползла, что я совсем не могла видеть. Я немного приподняла её и тут же от какого-то толчка оказалась на земле в снегу. Коза увидела мои глаза и узнала меня. Теперь она бодала меня то с одной, то с другой стороны. Я кричала не своим голосом, дрыгала ногами, хотя совсем не было больно, большой ватный костюм был надежной защитой. Всё равно я кричала и плакала – от стыда за мое поражение, от обиды за провал моей идеи. На мой крик из дому вышли родители, папа мой смеялся так, как никогда раньше. Коза бодала, а я чувствовала, что она это делает с большим наслаждением и все-таки без злобы. Мама увела козу в сарай, а я с позором ушла в дом и долго не могла успокоиться. Папа пытался меня успокоить, но я и на него обиделась, за то, что он так громко смеялся.

Праздник Рождества мы праздновали 24 декабря вместе с семьей моей сестры Марии (Цвингер) и другими родственниками. Weihnachten, когда мама стряпала разные вкусные, сладкие булочки, большой пирог и конечно кренделя – Brezeln; когда в канун праздника вдруг кто-то стучал в окно, большей частью в окно нашей кухни, и это был вовсе не стук, а какое-то поскрёбывание прутиком, а то и пучком тонких прутиков по стеклу. И это означало, что завтра придет Христкинд. И в день праздника снова показались прутики в окне, и мы, дети, тотчас послушно усаживались рядком и взволнованно ожидали…

И приходила Христкинд вся в белом, как ангел. И Христкинд была моя мама!

На следующий день в школе был утренник младших классов в честь праздника Нового года. Это было и окончание первого полугодия учебного года, и начало зимних каникул, которые продолжались до 11 января. В моем табеле были одни пятерки, за это я получила подарок – большую деревянную коробку с акварельными красками. Кульки со сладостями получили все. В хорошем настроении я шла домой, в этот морозный праздничный день.

Осторожно открыла калитку. Козы нигде не видно. Быстро побежала и поднялась по ступеням – козы нет. Остановилась, очень хотелось бы угостить её печеньем, но… Вдруг я услышала звуки, напоминающие мне плач маленького ребенка или мяуканье котёнка. Откуда это? И вспомнила – у Луски должны быть козлята. Мгновенно я бросила подарки, спрыгнула с крыльца и пошла на звуки. Они доносились из нашей летней кухни-пекарни, в которой мы летом кушали и проводили много времени, а зимой хранили в ней сено и солому для скота. Дверь была открыта, я медленно вошла. Лускэ лежала на сене. Беспомощно она тянула голову в сторону двери и смотрела на меня. Около её живота лежали они – четыре крошечных, влажных козленка, от которых поднимался пар. Я присела возле её головы, и мои руки ласково скользнули по её носу, костистому лбу: «Лускэ, бедняжка». И она смотрела на меня с полным доверием, как раньше. Тогда я быстро поднялась и побежала в дом, крича: «Мама, у Луски 4 козлёнка». «Что? При таком морозе?» Она быстро взяла корзину из кладовой, какие-то платки или одеяльце, и побежала. Я за ней.

«Боже милостивый (Du lieber Gott), – сказала мама. – И в самом деле, четверо. Не подарок ли это? Видишь, Ли, – так она иногда меня называла, – какой удивительный рождественский подарок тебе Боженька сделал. Теперь Лускэ не будет больше на тебя сердиться». Я подсела к ней и ласково гладила её. Она закрыла глаза, довольная. Потом сделала такое движение, как будто она мне кивнула, что наверно означало: мир. И дружба. Навсегда.

Надеюсь, что этой небольшой историей из моего детства мне удалось этих животных-коз показать в реальном свете. Всё-таки я питалась козьим молоком до двенадцати лет. Довольно рано стало моей обязанностью летом снабжать коз питьевой водой, когда они паслись между нашим двором и обрывистым берегом реки Караман с веревкой вокруг шеи, которая была закреплена на забитом в землю деревянном колышке. Я с удовольствием проводила там время, особенно если были там и козлята, с которыми я могла играть в догонялки или демонстрировать им свои умения в гимнастике.

Грустно я прощалась с ними, когда мама их раздаривала нашим родственникам.

Однажды летом построила пара ласточек гнездо под нашей крышей, непосредственно над входной дверью, над крыльцом. С интересом наблюдала я за этими очаровательными птичками и прислушивалась к их щебетанью. Когда я заметила, что только одна ласточка прилетает и улетает из гнезда, я спросила у отца, куда девалась вторая ласточка. Он ответил. «А вторая сидит на яичках и высиживает птенцов». Он поднял меня и посадил на своё плечо: «Посмотри-ка, сидит там ласточка или нет. Только тихо и не шевелись». Да, там сидела ласточка. А потом появились птенцы. Мне и снизу было видно, как родители кормили их. Прошло время, и однажды я как раз хотела подняться по ступеням, чтобы войти в дом, как вдруг выпорхнул один из уже подросших птенцов и упал прямо на самый край нашего крыльца. Тотчас я заметила, как наша кошка, лежавшая во дворе на солнце, мигом подбежала к крыльцу и приготовилась к прыжку, но я опередила её, упала животом на птенчика и закричала: «Папа!». Он взял кошку и запер её в доме. Птенца он посадил в гнездо.

Мой дядя Петер был слесарем. По примеру своей сестры Эммы он вступил в комсомол и по комсомольской путевке поехал на Урал строить Магнитку – Магнитогорский металлургический комбинат. В 1935 году его арестовали и осудили на 5 лет (по 58 статье).

По возвращению из лагеря он остался в Мариентале и работал на МТС слесарем. Для своего сына, моего кузена, он построил санки. Это были самые красивые санки из всех, которые я видела. Полозья были из металлических труб, закругленные впереди. На полозьях закреплен короб из дерева, окрашенный в ярко-красный цвет. В сравнении с другими санками эти были намного выше. Мой кузен Гелик был еще совсем маленький, и санки получила я – временно. Мои соученики очень мне завидовали, когда уроки физкультуры зимой проводились с катанием с горы на санках. Некоторым я давала мои санки по разу прокатиться. Больше всего же я каталась с моей лучшей подругой Ирмой Зандер после уроков или по воскресеньям. Мы втискивались вдвоем в короб. Несколько раз нас дразнили «Принцессы на красных санях». Для нас тогда слово «принцессы» казалось ругательным. Потом санки получил опять Гелик.