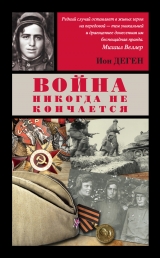

Текст книги "Война никогда не кончается (сборник)"

Автор книги: Ион Деген

Жанры:

Военная проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Буханка хлеба

Авиозу

Почему я вспомнил именно этот день? Ведь там, во время боев в предгорьях Кавказа, были дни более яркие – если можно назвать яркими дни пребывания в аду. Дни, когда я чудом избегал смерти, или, вернее, смерть избегала меня. Например, тот осенний день 1942 года, когда бронепоезд «Сибиряк» отразил атаку стада немецких танков. Четыре 76-миллиметровые пушки бронеплощадок и две 37-миллиметровые зенитки и два крупнокалиберных пулемета на открытых платформах впереди и позади бронеплощадок против десятков танковых орудий. Да и сравнить ли маневренность танков с маневренностью бронепоезда, привязанного к железнодорожной колее… Правда, экипажи бронеплощадок были укомплектованы добровольцами-сибиряками, железнодорожниками, которые служили танкистами во время боев на озере Хасан и на Халкин-Голе. Вечером того дня у меня появилось стихотворение:

Воздух вздрогнул.

Выстрел.

Дым.

На старых деревьях обрублены сучья.

А я еще жив.

А я невредим.

Случай.

Грешен. Даже во время боев у меня иногда выкраивалось время глотать книги стихов, они во множестве валялись на путях отступления. И писать стихи. Наверное, в семнадцать лет все пишут стихи…

Случилось это уже позже того дня. А сколько еще не менее страшных дней пришлось пережить летом и осенью 1942 года… Почему же не те дни, а именно этот, прокручивается в моем сознании со всеми подробностями от подъема до отбоя, как полнометражный документальный фильм? Хотя, собственно говоря, подъема не было, ночь была бессонной.

Шесть разведчиков отдельного дивизиона бронепоездов в ту ночь вернулись из ближнего немецкого тыла и по приказу майора Аркуши, командира дивизиона, заняли оборону вдоль северо-западного края железнодорожного вокзала. Майор предупредил, что, как только нас сменят пехотинцы, мы должны пробраться в теснину, в которой скрылся бронепоезд. Километра три от станции. Туда он сумел отойти своим ходом вчера вечером после боя с немецкими танками. Болванкой был пробит сухопарник бронепаровоза. Воентехник Тертычко под огнем противника, обжигаясь, заглушил пробоину поленом и паклей. Ночью должен был подойти «черный паровоз» и вытащить бронепоезд в тыл. «Черными» называли все небронированные паровозы, от «овечки» до ИС и ФД. По какой-то причине «черный паровоз» ночью не пришел. И не пришли пехотинцы, которые должны были нас сменить. Тоже по какой-то причине.

Занять оборону!.. Что бы сказал майор, увидев эту оборону? Но ведь у него была карта-километровка с горизонталями, и он даже по карте мог представить себе абсурдность такого приказа. Оборона! Шесть человек, вооруженных автоматами, гранатами и кинжалами, должны были прикрыть участок фронта шириной не менее километра, доступный атакам немецких танков…

А что сумеет пехота, которая должна сменить нас? К майору Аркуше я относился с уважением. Он лучше меня знал, как воевать. У меня в петлицах не было не только двух шпал, но даже ни одного треугольника. Почему же такой идиотский приказ? Значит, ему приказал кто-то, может быть, генерал. Нехорошие мысли вползали в голову ортодоксального комсомольца. Я стыдился самого себя. Но такая оборона!..

Почему именно этот день я вспоминаю? Странно. Отчетливо помню все подробности его, но не могу вспомнить, когда именно все произошло, не могу прикрепить его к определенной календарной дате. Помню только, что этот летний день с легкими пушистыми облаками на ярко-голубом небе, вероятнее всего, конца августа 1942 года, будил в душе противоречивые чувства. С одной стороны – не придется мокнуть под дождем. С другой стороны, такой день – раздолье для немецких самолетов, от которых нет спасения. Но если уж говорить о дне, то, конечно, от подъема до отбоя.

Подъем все-таки был. Минута, когда в этом ярко-голубом небе появилась проклятая «рама». Этот немецкий разведывательный самолет с двумя фюзеляжами, хоть он не стрелял и не бомбил, мы ненавидели, пожалуй, больше, чем убивавшие нас «юнкерсы» и «хейнкели». Медленно, словно паря, «рама» своим жужжанием выматывала нервы. Мы ведь знали, что она наблюдает за нами, за каждым нашим движением. А через несколько минут на привокзальную площадь и все открытое рядом с нею пространство с грохотом, который мы слышали, находясь в полукилометре оттуда, выкатили немецкие танки и грузовики с пехотой. Со своего наблюдательного пункта я пытался сосчитать танки. Иногда получалось двенадцать. Иногда четырнадцать. Танки стояли, заслоняя друг друга. В бинокль отчетливо было видно, как немцы, танкисты и пехотинцы, расположились завтракать у своих машин. И нам не мешало бы. Только еды у нас не было. И позиция наша – ужаснее не бывает. Но ведь мы ждали пехоту.

По привычке я приготовил данные для стрельбы бронеплощадок, хотя понимал всю бессмысленность расчетов. В самом благоприятном случае из лощины могло стрелять только орудие передней бронеплощадки. Но по привычке данные для стрельбы были приготовлены и по привычке мы передали их бронепоезду. Благо связь у нас была налажена, и для этого не пришлось тянуть линию. Степан Лагутин, несмотря на свой рост и вес, в сапожищах сорок шестого размера легко взобрался на телеграфный столб и накинул провод от телефона на третий и четвертый провод между столбами, шагающими вдоль железнодорожного пути. А у бронепоезда на те же провода накинули провод их телефона.

Нас торопили с возвращением. Уже ничего не сказали о пехоте, которая должна сменить. С минуты на минуту ожидался «черный» паровоз.

Внезапно в небе появились три наших истребителя. К такому празднику мы не привыкли. Больше месяца не видели нашей авиации, если не считать ночных полетов «кукурузников» – У-2, пилотируемых героическими женщинами. Немцы хозяйничали в небе. Истребители ринулись к «раме». Мы уже предвкушали, как она, подлая, заполыхает и рухнет не землю. Но случилось невероятное. Это мерзкое, едва передвигающееся устройство вдруг на невероятной скорости стало уходить от наших истребителей и скрылось за горизонтом. Такого мы даже представить себе не могли. Нам открылось еще одно свойство «рамы», что, естественно, не добавило любви к ней. Истребители развернулись и улетели на восток, посрамленные неудачей.

И вдруг на нас навалился неописуемый грохот. Мы чувствовали себя так, словно, прижимаясь к шпалам, лежим между рельсами, по которым несется тяжелогруженый состав. «Катюша»! Я услыхал ее второй раз в жизни. Неделю назад подобный грохот застиг нас врасплох на перроне почти такого же вокзала. Не знавшие, что это, испуганные, оглушенные неслыханным ранее, необычным, мы вскочили в первую же раскрытую дверь и бросились на пол. То была станционная уборная. Представляете станционную уборную во время войны? Стыдясь друг друга, мы доковыляли до Терека – добро, до него было не более двухсот метров, и окунулись в бурную холодную воду. Мы пытались смыть с себя экскременты, но отмыть удалось лишь автоматы и гранаты. Пришлось раздеться догола и выбросить обмундирование. Остались в одних кальсонах. В таком виде, с оружием и гранатами, связанными проводом, добрались до бронепоезда. Не понимаю, как бронепоезд не развалился от хохота. Несколько дней меня преследовало зловоние. К еде прикоснуться не мог. Так состоялось мое знакомство с «катюшей».

Тогда реактивные снаряды пролетали над нашими головами и взрывались неизвестно где. А сейчас мы наблюдали результаты этого залпа в пятистах метрах от нас. Загорелось четыре танка – три Т-4 и один Т-3 – и несколько грузовиков. Вся площадь была завалена немецкими трупами. Я смотрел на горящие машины, на трупы и такая радость обуяла меня, что даже на какое-то время забыл о проклятой «раме», удравшей от наших «Яков». Но когда немцы начали грузить в кузова раненых, я опустил бинокль. Хоть и немцы, но не для меня такое зрелище. Конечно, я постарался, чтобы моя трусость осталась незамеченной ребятами В это время подошла наша смена, которую уже не ждали, взвод, ведомый младшим лейтенантом. Тринадцать человек, даже не взвод, а отделение. Но здесь, на Кавказе, тринадцать человек могли считаться ротой и даже батальоном. Двенадцать красноармейцев оказались азербайджанцами. В основном молодые ребята. Половина из них не знала русского языка. Младший лейтенант – мрачный пожилой дядька, худой и небритый, с перекошенным кубиком в одной петлице. У всех, включая младшего лейтенанта, винтовки-трехлинейки. Ничего себе вооружение против танков! Жалко их стало до ужаса. Я тут же объяснил младшему лейтенанту, что немцы без единого выстрела могут пройти через вокзал на железнодорожные пути и дойти до Терека. Взвод окажется в окружении. Я описал обстановку именно в тех выражениях, которые формулировал в течение нескольких предрассветных часов. Посоветовал отойти на пятьсот-шестьсот метров и окопаться на склоне холма над рекой. Младший лейтенант, молча, выслушал меня и не отреагировал. А я что? Не мог же семнадцатилетний пацан, красноармеец без звания, хотя и командир отделения разведки, приказать пожилому командиру взвода, младшему лейтенанту. Субординация. Да и части разные.

До бронепоезда мы добрались без приключений чуть ли не в тот самый момент, когда подошел «черный паровоз». Звякнули буфера последней открытой площадки с зениткой. Мы взобрались, и ребята угостили нас завтраком. Повезло. Как бы мы добирались, опоздав к прибытию «черного паровоза»?

На площадку пробрался старший лейтенант, командир бронепоезда, и очень сердечно, совсем не по-уставному благодарил нас за данные о немцах. Оказывается, произошло нечто невероятное. По грунтовой дороге в лощину, параллельную железнодорожному пути, прикатило несколько «виллисов». В одном из них был член Государственного Комитета Обороны, народный комиссар путей сообщения, товарищ Каганович. Железнодорожники, экипажи бронеплощадок, относились к своему наркому с пиететом и стихийно устроили ему грандиозную встречу. Некоторых он знал лично. А вокруг генералы и прочие высокие чины. И тут как раз по телефону поступило наше сообщение и подготовленные данные для открытия огня. Естественно, бронепоезд ничего сделать не мог. Но кто-то из чинов сказал, что можно подкатить «катюшу» и передать ей эти данные. А другой чин сказал, что «катюша» все еще засекреченное оружие, и она не может открыть огонь, когда над нами висит «рама». Тогда еще кто-то сказал, что надо связаться с полком истребителей. Нарком приказал связаться. Связались. Все-таки не младшие лейтенанты. А результат мы наблюдали. Степан Лагутин вовремя накинул провода, а я просто так, ради интереса, естественно, не имея представления о нашем участии, доложил о результатах, когда и нарком, и генералы, и прочие чины еще были рядом с бронепоездом.

Кто-то из ребят по секрету сообщил, что вроде по пути к бронепоезду Каганович лично застрелил какого-то командира роты, который в течение суток не вел своих бойцов на передовую, а бродил где-то и отбирал у кабардинцев баранов, выдавая им липовые справки. Правда это или выдумка – не знаю.

Старший лейтенант ушел к себе, а мы завалились спать у зенитки и проснулись уже в Беслане.

Возможно, именно благодаря «катюшам» я выделил ЭТОТ день. Когда еще во время боев на Северном Кавказе случалось, чтобы наше отделение на передовой не подвергалось смертельной опасности? А ведь именно таким выдался этот день, безопасным!..

В Беслане располагалась база бронедивизиона – шесть пассажирских вагонов. Один из вагонов был наш, разведчиков, и еще кого-то из управления, уже не помню кого. Когда бронепоезда приходили на экипировку в Беслан, мы отдыхали в своем вагоне. Вот и на сей раз предстояло несколько дней отдыха и безделья, пока будут менять поврежденный сухопарник бронепаровоза. Да и площадки были основательно поклеваны. И орудиям потрудившимся предстоял основательный уход.

Вагон был непривычный, заграничный. Говорили, что польский, поставленный на наши оси. Застекленные двери отделяли купе от коридора. Какой-то доброжелатель, зная мое пристрастие к литературе, оставил на моей полке газету «Правда» с опубликованной там пьесой Корнейчука «Фронт». Проглотил эту пьесу и задумался.

На фронт мы выехали из Грузии в начале июля. Воевать начали под Армавиром. За два месяца доотступались до предгорий Кавказа. Зачитали нам приказ № 227 – «Ни шагу назад!» – еще недалеко от Армавира. Но в действиях нашего дивизиона я не замечал перемен. Воевали, как и до приказа. И командир дивизиона майор Аркуша был таким, как до приказа. И слухи доходили до нас, что он так же не в ладах с комиссаром дивизиона, батальонным комиссаром Лебедевым, как воевал с ним до приказа. Батальонный комиссар Лебедев. Мы, так называемые славяне, вообще не понимали, зачем дивизиону понадобился этот сукин сын и трус, которого никто ни разу не видел в бою. И вот перед глазами текст пьесы, в которой разрешили критиковать генералов. Шутка сказать – не каких-то командиров взводов – генералов!

Я вспомнил сегодняшнее утро. Кто отдал приказ расположить оборону там, где мы ее занимали и где сменил нас несчастный взвод мрачного младшего лейтенанта? А попробуй не быть мрачным, когда у тебя только треть положенного личного состава, половина которого не понимает твоего языка. И вооружение против немецких танков – трехлинеечки образца конца прошлого столетия… Выходит, не такие уж крамольные мысли возникали в моей голове тем утром…

Я пишу сейчас под контролем жесточайшей внутренней цензуры. Я пытаюсь честно описать свои чувства той поры – чувства ортодоксального комсомольца, добровольца, свято верившего в гениального полководца и его безупречный Генеральный штаб. Я опасаюсь, что на эти чувства влияют мои нынешние знания о войне, о полководцах, и о нас, несчастных. Даже мое отношение к батальонному комиссару Лебедеву в ту пору я оценивал как недопустимую крамолу. Но, просеивая воспоминания о мыслях по прочтении пьесы, снова и снова вижу пацана, в душе которого затеплилась надежда, что на фронте что-то изменится. Не в действиях красноармейцев. Я видел, я знал, как они действуют. И не в действиях майора Аркуши. Я видел, как он действует. Изменится в действиях генералов. Могут же они, если захотят. Пример – сегодняшний залп «катюши». (Правда, кто-то из ребят сказал, что это организовали не генералы, а чины пониже.) Я пытаюсь беспристрастно вспомнить, что именно я думал тогда об этом залпе, к которому оказался причастен. То, что в душе слегка задрал нос по поводу этой причастности, помню точно. Простите семнадцатилетнему. Но пришло ли мне в голову, что, если бы на фронте существовали связь и взаимодействие между родами войск, утреннее побоище не было бы исключением? Вероятнее всего, этот успех я связал с внезапным приездом ближайшего соратника великого кормчего и в очередной раз пришел в восторг оттого, что у нас такие вожди…

Из репродуктора в коридоре вагона доносилась музыка. Песни, которые мы знали. Но тут… Я не расслышал названия песни и ее автора. Вероятно, не обратил на это внимание, все еще просматривал газету. Но тут тихая музыка вонзилась в душу. Нет, не вонзилась – окутала ее добрым облаком. И слова вроде бы простые, даже примитивные. «Споемте, друзья. Ведь завтра в поход. Уйдем в предрассветный туман». Но мелодия! И этот задумчивый, мягкий аккомпанемент баяна! Я выглянул в коридор. Мои друзья, те, что были в коридоре, застыли, глядя в черную тарелку репродуктора. Лица их были одухотворены. Это были не те, привычные мне головорезы. Не положенная нам по штату интеллигентность внезапно снизошла на лица моих друзей и подчиненных. Затихла мелодия. «Вы слушали, – произнес диктор, – песню композитора Соловьева-Седого «Вечер на рейде». Передаем…» Не знаю, как мы восприняли бы песню в другой день. Но в этот!.. И сейчас, когда звучит «Вечер на рейде», передо мной возникают картины этого дня. И то первое необычное восприятие этой песни.

Я вышел в тамбур и стал в открытой двери вагона. Метрах в пятидесяти, на запасном пути, стоял бронепоезд. На бронепаровозе копошились ремонтники. Но ассоциация с песней, в которой «наш бронепоезд стоит на запасном пути», у меня почему-то не возникла.

Наши вагоны примостились на невысокой насыпи. По осыпающейся гальке шла цыганка, а за ней выводок грязных, измученных и худых детей, вероятно, погодков.

Пять девочек и мальчиков, самой старшей не более десяти, а младшему, типичному микельанджеловскому купидону, но очень замурзанному, не больше пяти. Цыганка тоже была истощенной. Мне она показалась старой. Не меньше тридцати, может быть, даже с лишним. Распущенные черные волосы ниспадали ниже лопаток. Из одежды ее я запомнил только длинную развевающуюся черную юбку. Цыганка увидела меня и остановилась.

– Хорошенький, дай погадаю. Я рассмеялся. Хорошенький! Додуматься до такого! – Не надо гадать. Погодите, я вам чего-нибудь вынесу. – Хорошенький! Она с такой же легкостью могла назвать меня Аполлоном Бельведерским. Зашел в купе, взял со столика буханку хлеба и вынес цыганке. На глазах у нее появились слезы. Дети, которые до этого меланхолично босыми ногами перекатывали гальку, вдруг посмотрели на меня, как на существо неземное. Буханка хлеба в ту пору, конечно… Но ведь их шестеро. Таких голодных. О, я знал, что значит быть голодным!

– Хорошенький, дай руку. Погадаю тебе. Хорошее у тебя будущее, хоть и трудное.

– Нет, спасибо, не надо. Из-за моей спины из тамбура протиснулся Коля Гутеев.

– Погадай мне. Цыганка пристально посмотрела на Николая и отошла от лесенки вагона.

– Постой! Я тебе тоже дам буханку хлеба. Цыганка на мгновение остановилась. Остановилась так, что, казалось, завизжали тормоза. Снова глянула на Колю и, не промолвив ни слова, направилась к вокзалу. Дети поплелись за ней.

Из вагона нас окликнул Степан Лагутин, и мы забыли о встрече с цыганкой.

Вспомнил о ней только в октябре. Госпитальная палата, в которой я лежал, в другой жизни была школьным классом. Госпиталь в городе Орджоникидзе. В огромном окне сверкала заснеженная шапка Казбека. Я смотрел на нее, как завороженный. Что-то говорило мне, что эта неземная красота отторгает от меня все боли и несчастья. Не знаю, не помню, были ли такие цвета на одежде цыганки, но однажды перед заходом солнца, когда одна вершина Казбека зарумянилась, а на второй нерешительно смешалось розовое с нежно-лиловым, я вспомнил цыганку у подножия нашего вагона. И выводок голодных детей. И изумление на их лицах, когда она почему-то просто так вдруг не взяла буханку хлеба. Почему она отказалась погадать Коле Гутееву? Неужели знала, что произойдет? Неужели знала, что случится той страшной ночью, когда погибнет Коля, а меня, раненого, Степан Лагутин чудом вытащит из немецкого тыла? О каком трудном моем будущем она говорила? Может быть, знала о моем ранении? Ладно, допустим, она знала, что Коля погибнет. Но ведь он предложил ей буханку хлеба! Гадая, могла не сказать ему о гибели. Почему она этого не сделала? Шутка ли, буханка хлеба! Отказаться от нее матери пяти голодных детей, чтобы не высказать правды, которая никому не может быть известна… Невероятно!

Я пытался вспомнить, как выглядела эта цыганка. Красивая? Не знаю. Тогда мне, семнадцатилетнему, она казалась старой, значит, не должна была казаться красивой. Не помню, в госпитале или только сейчас, вспоминая, я увидел на ее изможденном лице гордое благородство.

ЭТОТ день вместил в себя многое. Правда, он оказался днем исключительным: в отличие от других дней, наше отделение, находясь на передовой, на самом деле не подвергалось опасности. И все же, мне кажется, не в этом его исключительность. Я увидел мать, которая не солгала, хотя ее ложь никто не в состоянии был бы обнаружить. Не солгала и оставила голодными своих детей!

Прошло шестьдесят шесть лет после того летнего дня 1942 года, который прокручивается сейчас в моем сознании, как полнометражный документальный фильм. Наверное, это закономерно, что самым ярким событием ТОГО дня, почти не обратившим на себя внимания в ту пору, осталась встреча с цыганкой.

Июнь 2008 г.

Первая медаль «За отвагу»

Даже Степан называл своего командира мальцом. Чего уж требовать от других? Семнадцатилетнему командиру разведчиков было обидно. В дивизион бронепоездов он добровольно пришел после ранения. Единственный награжденный во всем подразделении – медаль «За отвагу». По-правде, награду заслужили все сорок четыре человека, и его разведчики и пехотинцы, которыми сформировали отряд. За такое дело другим дали бы звание Героя. Выстоять на перевале против «эдельвейсов», отборной дивизии альпинистов, да еще взять в плен чуть ли не целую роту во главе с обер-лейтенантом. До войны этот обер излазил все вершины Альп, а тут, на Кавказе, угодил в плен к пацану, который раньше вообще не видел гор. Конечно, им повезло. Альпинисты-немцы знали, что в снежную бурю на высоте 3400 метров над уровнем моря надо сидеть, как мышь, а Малец не знал. Могли, конечно, загнуться без единого выстрела. Но… вот так оно случается на войне. Повезло.

Командир разведчиков старался во всем походить на своих подчиненных. Даже пить научился на равных с ними, хотя водка не доставляла ему удовольствия. Другое дело сладости. Но где их возьмешь на фронте? Скудную порцию сахара, которой едва хватает на один зуб, и ту не всегда выдавали.

Как-то они наткнулись на пасеку. Он выпотрошил банку из-под немецкого противогаза и наполнил ее медом. Дивизион покатывался от хохота, когда разведчики рассказали о сражении с пчелами.

А тут управленцы угостили его какой-то штукой, очень похожей на липовый мед. Патокой называется.

Дивизион как раз вывели из боя. Не только бронепоезда, но даже разведчиков. Искалеченные бронеплощадки ремонтировали в Беслане на станции.

Недалеко от вокзала находился паточный комбинат. Там этой штуки десятки цистерн. Комбинат уже эвакуируют. Все оставшееся собираются взорвать. Не понятно, почему бы патоку не раздать людям? Утром комиссар дивизиона пошел на комбинат со своим вестовым и принес два полных ведра. А уж если дали батальонному комиссару, то человеку с медалью на груди и подавно дадут.

Степан раздобыл большое эмалированное ведро. Оружие за ненадобностью оставили в вагоне. Зачем оно в глубоком тылу, в пятнадцати километрах от передовой?

На комбинате их встретили как родных. Директор видел в газете фотографию командира разведчиков и описание боя на перевале.

В дальнем конце просторного цеха громоздились горы желтовато-белых камней – глюкоза, сладкая, но твердая, как зубило. Степан предложил взять несколько кусков. А зачем? Командир прочно усвоил фронтовую мудрость: довольствоваться насущным, выбирать лучшее, если есть выбор, и не делать запасов. Патока лучше глюкозы.

В вагоне они наполнили патокой знаменитую банку из-под немецкого противогаза. Ребята подставили котелки. Ведро опустело. Можно было отправляться во второй рейс.

Из проходной они вышли в тревожную пустоту прифронтового города, серую от ранних сумерек и спрессованных октябрьских туч. Женщина, единственное живое существо на всей улице, предложила им четверть араки за ведро патоки. Степан потребовал еще бутылку. Ну и Степан! Три с половиной литра араки ни за что, а ему все мало.

Внезапно из-за угла появился невысокий кавказец в плаще, полувоенной фуражке и шевровых сапогах с прямоугольными пижонскими носками.

– Спэкулируете? Женщина схватила драгоценное ведро и, с трудом волоча груз, который был для Степана пушинкой, скрылась за поворотом.

Если бы их обматюкали, даже врезали разок – дело привычное. Но такое чудовищное обвинение?! Да еще от какой-то тыловой крысы!

Малец наотмашь хлестнул наглую самодовольную физиономию. Кавказец качнулся, и тут же из-под плаща появился пистолет.

До кисти, покрытой рыжеватыми волосами, с пистолетом ТТ не более двух метров. Мальцу уже случалось попадать в подобные ситуации. Не так уж страшен пистолет на таком расстоянии. Но сейчас Малец даже не успел сообразить что к чему. Рассказы о страшном кулаке Степана порой казались неправдоподобными. Посмотрели бы сомневающиеся! Кавказец неподвижно распластался на тротуаре. Малец быстро подобрал отлетевший в сторону пистолет. И тут… Солдат и командир испуганно посмотрели друг на друга.

Под распахнувшимся плащом над левым карманом полувоенного френча, точно такого же, как на товарище Сталине, блестели орден Ленина и значок депутата Верховного Совета.

Эх, Степан, Степан! Надо же было ему торговаться из-за какой-то бутылки араки!

Они помогли подняться приходящему в себя депутату. Малец извлек обойму и вернул пистолет владельцу. Депутат тут же всадил запасную обойму и пронзительно заорал:

– Ведяшкин! Из-за угла возник маленький толстенький человечек с одним кубиком на петлицах, с автоматом ППД на груди.

– Взять их! Младший лейтенант переступал с ноги на ногу. – Рашид Махмудович, это ребята из бронедивизиона, помните, те, которые с перевала.

– Кому сказано? Взять! – Давайте пройдемте, – виновато попросил Ведяшкин.

Делать было нечего. Рядом с младшим лейтенантом появились два автоматчика.

За углом стоял старенький «газик». Их погрузили в кузов рядом с Ведяшкиным и автоматчиками. Депутат сел в кабину. Грузовик пересек железнодорожные пути и, осторожно перебираясь через ухабы, поехал на восток.

Через полчаса они остановились перед добротным каменным домом в большом осетинском селе.

Депутат поднялся на крыльцо и вошел в дверь, поспешно открытую часовым. Ведяшкин соскочил из кузова и засеменил за хозяином.

Минут через десять, когда их ввели в просторную комнату, депутат и смущенный Ведяшкин спускались с крыльца.

У стола стоял детина почти Степанова роста в красивом шерстяном свитере, в синих диагоналевых галифе, заправленных в сверкающие хромовые сапоги. На спинке стула висел китель. Три кубика на петлицах с голубым кантом. Малец знал, что старший лейтенант в НКВД считается старшим сержантом.

Энкавэдист подошел к Степану, не обращая внимания на Мальца ни даже на его медаль. Минуту он разглядывал солдата, словно удивляясь тому, что на свете есть кто-то крупнее его самого. Удар крюком снизу откинул голову Степана. Мощное тело ударилось об стенку. Но тут же солдат стал впереди Мальца, раньше энкавэдиста заметив реакцию командира.

– Так что? Спекуляции вам недостаточно? Вы еще посмели поднять руку на первого секретаря обкома партии? Надеюсь, я не должен объяснять, каким будет приговор трибунала? У-у, бляди, девяти грамм жалко на вас! Я бы вас без всякого трибунала придавил бы своими руками!

В том же доме, со двора, в комнате, где тусклый свет двух коптилок задыхался в махорочном дыму, у них выпотрошили карманы, забрали документы и кисеты с табаком, сняли ремни, медаль, спороли петлицы.

Недалеко от входа прогремел пистолетный выстрел: служивый чистил оружие.

– Ты что… твою мать! Куды ты в пол стреляешь, мать твою?.. Там же люди!

– Будя тебе. Люди. Списанные они. Да я что, нарочно?

Их вывели в ночь. Наощупь вниз по ступенькам. И еще вниз, в подвал справа от крыльца.

Смрад немытых тел и прелых портянок. Они наступили на чьи-то ноги. Кто-то хрипло матюгнулся. Ничего не видя, втиснулись между спрессованной человечиной. Только утром в крохах света, едва проникающего сквозь щели в дощатой двери, разобрались, куда они попали.

В подвале особого отдела 60-й стрелковой бригады двадцать один человек, приговоренные к смертной казни, ждали исполнения приговора.

Их вывели в дворовую уборную, предупредив, что шаг вправо, шаг влево считают побегом и стреляют без предупреждения. Слева от уборной за вытоптанным бурьяном высился каменный забор, иссеченный пулями, как стены вокзала за минуту до отступления.

На завтрак им выдали крохотный кусочек хлеба и манерку жидкой бурды на троих. Третьим подсело существо, потерявшее человеческий облик. Заросшее лицо с ввалившимися глазами и руки были такого же цвета, как грязная свалявшаяся солома, служившая подстилкой. Жрать хотелось невыносимо. Но вид руки, поспешно погрузившей ложку в манерку, остановил Мальца и Степана. Они проглотили хлеб и постарались не думать о еде.

Приказ 227 дивизиону зачитали еще в июле. Приказ – ни шагу назад. Правильный приказ. Но когда после завтрака вывели их компаньона по котелку, слегка упиравшегося, размазывавшего грязные слезы, когда залп, прервав истошный вопль, прогремел, казалось, над самым ухом, дикий страх, несравнимый ни с чем в его переполненной страхами жизни, сковал сердце Мальца стальными обручами.

Стало так тихо, словно залп вобрал в себя все существовавшие в мире звуки.

Жизнь медленно возвращалась в подвал. Зашуршала солома. За дверью тихо матюгнулся часовой, помолчал и добавил: «Помилуй мя, Господи». Шепотом им рассказали историю расстрелянного старшего политрука. Он спорол с рукава звездочку, выходя из окружения. Знал, что немцы не берут в плен комиссаров.

Вторым расстреляли командира пулеметной роты. И в этом случае Малец считал приговор справедливым. Под Плановской он со Степаном чудом выбрались, когда пехотинцы внезапно, без предупреждения отступили, бросив четыре целеньких пулемета. Все справедливо. Но почему же так страшно?

К ним подсел тощий нацмен. Вместо обуви растерзанные портянки, перевязанные бечевками.

– Послушай, я тебя узнал. Мы с тобой, помнишь, воевали под Дакшукино. Я еще удивлялся, панимаешь, что разведчиками командует совсем, панимаешь, ребенок. – Он ткнул грязным пальцем в дырку над карманом гимнастерки. – У тебя еще была медаль «За отвагу». Помнишь, я Садыков? Младший лейтенант Исмаил Садыков.

Да, он вспомнил ночь под Дакшукино. Он вспомнил смелого и умного младшего лейтенанта. Его-то за что? Тоже какая-нибудь патока?

Увы, все было намного страшнее. В то утро, когда они оставили Дакшукино, Садыков был контужен и попал в плен. У Мальца не было ни малейшего сомнения в том, что такие бойцы, как Садыков, в плен не сдаются. Он слушал рассказ младшего лейтенанта о побеге из плена. Можно ли сравнить с их перевалом то, что пережил этот герой?

– Почему же вы не рассказали это трибуналу? – Я, панимаешь, хотел, но они даже слушать не стали.

Я, панимаешь, не боюсь умереть. Я столько раз умирал, панимаешь, что мне уже не страшно. Но отцу сообщат, что у него сын изменник родины. Он этого не перенесет. У меня, панимаешь, очень хороший отец. Кроме вас двоих, отсюда никто не выйдет. А вы здесь случайно. Вы не из нашей бригады, панимаешь. Во имя Аллаха прошу, если вас не убьют, напиши моему отцу то, что я тебе рассказал. – Садыков несколько раз повторил адрес отца. – Напиши, панимаешь.

Младшего лейтенанта расстреляли десятым. В тот день больше не было казней.

На рассвете следующего дня снова «шаг вправо, шаг влево…» Каменный забор за вытоптанным бурьяном высился еще более зловеще, чем вчера. Бурые пятна спекшейся крови на камнях и на земле. Хотелось побыстрее скрыться пусть даже в вони подвала.