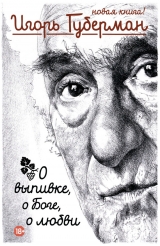

Текст книги "О выпивке, о Боге, о любви"

Автор книги: Игорь Губерман

Жанры:

Прочая проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Самую первую – о признании лишь единого Бога и о поклонении исключительно Ему – я обсуждать не буду. И не только потому, что это мне не по уму и не по чину, но ещё и потому, что веру почитаю делом чисто личным и интимным. Из того, что вижу я вокруг, лишь наши ортодоксы настолько изобильно – всей своей одеждой – выставляют для всеобщего обозрения свои религиозные предпочтения. Не мне их обсуждать, хотя их очень жаль в жару. А ещё кто-то замечательно заметил, что такой заядлый вид наших ортодоксов – это очень веский аргумент в пользу существования Бога, ибо ни эволюция, ни естественный отбор такого сочинить не в силах. Словом, это мы пропустим, разве что почтительно заметив удивительную штуку: чем величественней достижения науки, тем более куце и неприкаянно выглядит крикливый атеизм.

Не произносить имя Господа всуе, то есть попусту, напрасно и походя, – завет забавный именно ввиду его напрасности: мы то и дело поминаем имя Бога безо всякой к этому необходимости и даже более того – не замечая, насколько машинально мы это делаем. В русском языке это отчасти произошло с весёлым именем Пушкина («А кто платить будет? Пушкин?»).

Соблюдение субботы, предназначенной исключительно для отдыха, – завет замечательный, и лично я в субботу ничего не делаю с тем бо́льшим удовольствием, что в этот день не чувствую вины за своё стабильное безделье, растянувшееся и на все другие дни недели. Тут как раз беда у людей, истово верующих, ибо еврею невыносимо трудно целый день прожить в предписанном кругу субботних разрешений и запретов, в силу чего именно религиозные евреи в этот день обманывают Бога ещё напористей и хитроумней, чем в другие дни. Так, нельзя, например, ехать в этот день. А если дела сложились так, что ты в субботу ещё едешь в поезде? Прикажете выходить? Конечно нет. Но жена приносит тазик с водой, вы опускаете в этот тазик ноги в ботинках, и всё в порядке, потому что плыть – можно. Нельзя ничего переносить из дома в дом. А как же жить? И несколько домов окутывают ниткой – теперь это одно помещение, и дела не будут прерываться. Ухищрениям такого рода нет числа, они описаны множеством свидетелей, участников и наблюдателей. Ибо чем выше, глуше и прочней стена любого запрета, тем изящнее и многочисленней просверленные в ней дыры и лазейки.

Почитание отца и матери – нужнейшее для человечества предписание, и, чтобы ничего не сказать лишнего, я предлагаю просто вспомнить каждому (и не расстраиваться, вспомнив), как мы в молодости относились к этому завету. О чём впоследствии, добавим к нашей чести, горько сожалели.

Следующим произнесено невыполнимое: не убий. А как же вся история человечества? И даже те из нас, кто этого не делал лично, столько соучаствовал (а Уголовный кодекс соучастие трактует как участие) во всём, что совершало его время, – уж лучше это упустить из обсуждения.

На горе Синай нам было сказано довольно кратко: не прелюбодействуй. О том, как это огорчило именно евреев, существует множество анекдотов. Но спустя столетия Сын Божий на горе Фавор полнее растолковал это печальное запретное предписание, сказавши так: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём». И мышеловка захлопнулась. Ибо представить себе мужчину, не смотревшего на женщин с вожделением, означает представить себе не мужчину, а женщину – да и те, бывает, смотрят на других феминок с вожделением.

Но вообще Нагорную проповедь я буду обсуждать мало, ибо призыв возлюбить ближнего своего исполнить я не мог настолько, что испытывал порою прямо противоположное чувство. Меня очень успокоил один мудрый мой приятель, вот какую мысль изрекший: «Возлюби ближнего своего, как он тебя, – и вы квиты».

«Не кради» – весьма полезное (и столь же напрасное) для человечества наставление. Ибо не сказано, что именно нельзя (ибо греховно) красть. И даже воры профессиональные – уж крайний случай! – для себя придумали отменную отмазку: мы попросту находим то, что человек ещё не потерял. А для житейских всяких краж мы с лёгкостью отыскиваем оправдание, что мы берём принадлежащее нам по праву, ибо оно было неправедно отобрано у нас. Или недодано. В советской нашей жизни это было очень даже справедливо. Кто-то из мыслителей той замечательно высоконравственной эпохи даже заметил крайне точно: «Сколько у государства ни воруй, всё равно своё не вернёшь». Я убеждён, что самый честный в мире человек, если расслабится и память оживит, наверняка припомнит нечто, что слегка пригасит в нём праведное осуждение крадущих. Я же лично – даже и не стану напрягаться – грешен, и весьма. Более того: пожизненные сожаления о несовершённых поступках – даже они у меня связаны с воровством. Я как-то мог украсть, будучи у приятеля в больнице, гениальной красоты плакат. На нём была крупно нарисована прикушенная папироса со следами губной помады, а чуть ниже – упреждение в стихах:

В свой рот не бери ты

то, что брали другие рты!

И я до сих пор жалею о своей случайной щепетильности. А кто заявит вслух, что он по части присвоения чужого совершенно чист, – в него пускай и кинут камень, чтобы лучше вспоминал.

«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». О чём это? О клевете? О злоязычии? Об осуждении – почти всегда облыжном, ибо мы не знаем всех мотивов и деталей? Я – сторонник этого запрета. Я бы добавил только: и на дальнего своего не произноси. Завет «Не судите» очень близок моему сердцу даже без последующего обещания – «Да не судимы будете». Что вовсе и совсем не означает, что я в силах хоть на капельку и шаг последовать категорическому наставлению Иисуса Христа: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Не дождутся эти суки моего душевного затмения. Но многолетняя жизнь в неволе подарила мне и моим сверстникам одно великолепное чувство, о котором некогда писал ещё Сенека, – презрение. А если к этому ещё прибавить жалость, то получится в итоге весь набор, который мне сполна любое заменяет осудительство, мне чуждое по химии душевной.

А сказанное далее (последнее) – практически бессмысленно, поскольку не по силам человеку это вожделение в себе преодолеть и выжечь: «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Только это мы обсудим чуть попозже.

И, как бы понимая, что греховные запреты надо как-то видоизменять и делать их конкретно ощутимыми, недремлющая человеческая мысль выработала – уже в XII веке – список из семи смертных грехов. Они такие: алчность, гнев, любострастие, чревоугодие, зависть, лень, гордыня. Ещё время от времени вползал сюда и грех уныния – за ним маячило неверие во всемогущество и милосердие Творца. А главные – те семь. Их назначение – хоть как-то обуздать все проявления нашей буйственной и чувственной натуры, обозначить ей границы и ввести нашу природу в берега. Я в нескольких последующих главах собираюсь обсудить хотя бы часть этих грехов, поскольку сильно в них повинен и причастен. Мы недавно с Сашей Окунем о каждом из семи грехов сделали передачи на радио, и мысли тех, кто с нами это обсуждал, бесцеремонно позаимствую для книги.

Забавно, что ни один из этих грехов нам никак не удалось осудить категорически и безоговорочно. А в защиту греха чревоугодия Саша вообще написал панегирик из пяти или шести часовых передач. И вместо бичевания порока вышел замечательный венок советов, как именно, когда и чем разумнее и ощутимей следует нам ублажать нашу плоть едой и напитками. Я вполне его понимаю: если грех чревоугодия имеет в виду простое обжорство, то запрет его – не более чем гигиенический совет. А если, в самом деле, осуждается наслаждение едой, то это полная бессмыслица сегодня: человечество так далеко ушло по пути изысканного чревоугодия, что бесполезно и не стоит его оттуда возвращать.

Поэтому последующие шесть глав будут аккуратно и по очереди посвящены шести нашим оставшимся порокам.

Хвала неоспоримому греху

Издавна и всюду люди осуждают гордыню. В пословицах и поговорках всех народов ей воздаётся дружная хула. И не случайно у гордыни в нашем словаре такое множество синонимов: спесь, кичливость, чванство, амбиция, важность, барство, заносчивость, зазнайство, гонор, фанаберия, форс, напыщенность, надутость, – и наверняка ещё найдутся разные малосимпатичные определения этого непростого слова. Короче, мы гордыню в проявлениях её любых привычно и согласно осуждаем.

Очень зря. Мне кажется, что это осуждение – один из многих предрассудков, нас обволокнувших и пропитавших до того, что мы над этим просто не задумались ни разу. А пора бы. Что касается различных очень явных и заметных гордецов, спесивцев и чванливцев, то о них не стоит говорить – чаще всего их просто жалко: прячется всегда за этим буйным гонором какая-нибудь тайная душевная неполноценность. Поговорим лучше о гордости обычной – будничной и повседневной, бытовой и всем присущей. Ибо она нужна душе как воздух, а скорей – как витамины существования. Она спасительно целебна человеку, ибо уязвим любой из нас, а если присмотреться зорче и внимательней, то каждого из нас безумно делается жалко.

Ибо человек, венец творения и царь природы, очень тяжкую, почти невыносимую порой проживает жизнь, ему отпущенную. Эта жизнь полным-полна ушибов и обид, тревог и страхов, досад и горечи, уколов самолюбия и ударов судьбы, душевной и сердечной боли, угрызений, ущемлений, оскорблений и унижений, щелчков по носу и невидимых пощёчин, а на ранимые и чуткие душевные мозоли наступают нам почти что ежедневно. Ожидая слабины или лазейки, вьются около и прячутся внутри микробы и бактерии. Человека едят домашние и дикие насекомые, не говоря уже об унизительном бессилии перед болезнями, стихиями и идиотами при власти. А скука? А тоска? А вечная сосущая печаль о том, что всё могло быть иначе и прекрасно? Если близко присмотреться к любому человеку на любом уровне удачи и успеха – присмотреться и прислушаться настолько, чтобы уловить-понять его ежедневные переживания, – то всех без исключения (увы, включая даже негодяев) становится ужасно жалко. И меня всю жизнь не оставляет это нелепое чувство сострадания, поэтому я и задумался о пользе гордости. Она спасает нас, ложась, как пластырь, на мельчайшие и покрупней душевные раны. Она помогает нам сохранять самоуважение, а верно было спрошено когда-то: если собака себе хвост не поднимет, то кто ей поднимет? При любых поражениях или обидах к нам приходит благодетельное утешение – откуда же оно? От тихого, про себя хвастовства, от горделивого соображения, что ты морально прав или неправ, зато в чём-то другом недавно выиграл, а то и победил. Гордыня такого рода – утешительная лесть самому себе, а собственная лесть нам – как вода и воздух. И невообразимы психологические источники этого целительного бальзама горделивости собой, а потому – душевного покоя. Всю жизнь человек, в сущности, занят посильным облегчением своей участи, и гордыня в этом непростом занятии – костыль и пружина.

Много лет назад мы оказались волей случая с приятелем в маленьком русском городе Коврове. Что-то надо было нам узнать, и нас направили к местному учителю начальной школы, показав издали его маленькую, запущенную донельзя избу. Точно такой же она оказалась и внутри. Тощий невысокий человек с измождённым сухим лицом был настолько приветлив, что мы вытащили из рюкзака бутылку.

– Спасибо, я не буду, – мягко отказался хозяин. Это было для нас так же удивительно, как если б он заговорил по-японски, и лица наши изумления не скрыли.

– Завязал я, – пояснил он, – мне судьба являлась лично.

История оказалась небанальной. Многолетний алкоголик, он постепенно пропил всё, что было в доме, уже ушла жена, уже должны были выгнать с работы, он сидел в сумерках и размышлял, где раздобыть хотя бы на стакан. В дверь постучали, и вошёл незнакомый человек городского вида. Извинился вежливо и столь же вежливо сказал, что помирает, так охота выпить. «У меня ничего нет», – сухо ответил хозяин, самой просьбе ничуть не удивившись. «Это неправда, – мягко ответил человек, – у вас на книжной полке за томиком Майн Рида стоит четвертинка». Учитель кинулся к полке и обнаружил там бутылку. Тут же он на полке возле печки взял два стакана, а когда обернулся к столу, человека не было. И тогда учитель понял, что к нему являлась судьба, а то и сама смерть в обличии гостя: мол, если хочешь, выпивай уже со мной. И бросил пить учитель с той же секунды, а бутылку ту загадочную отдал соседу за починку печи, потому что он уже и в холоде сидел. И всё восстановилось в его жизни; вскоре возвратилась и жена.

Тут мы, естественно, оба посмотрели на очень немолодую женщину с лицом, настолько помятым жизнью, что как-то ясно становилось, что никак она не могла не вернуться доживать свои годы в привычном месте. Только внезапно она гордо выпрямила голову, помолодела до того, что стало очевидно – ей никак не больше сорока, и выговорила с дивной величавостью:

– Мы, Косоедовы, – однолюбы!

Я хочу сказать, что гордыня, штука суетная и мельтешная, казалось бы, – сплошь и рядом очень трогательная в человеке черта. Это касается любого из нас. Ибо даже то прозвание, что дали мы себе некогда сами, – хомо сапиенс , человек разумный – это такое, если вдуматься, преувеличение, что уже в нём полным-полно смешной и неоправданной гордыни. А если присмотреться ближе к тому, что составляет предмет гордости (явной или скрываемой) у каждого из нас, то просто заливает душу волна нежности и сострадания к человечеству.

У нас с Сашей Окунем есть один общий приятель – чрезвычайного таланта (и мировой, по счастью, известности) дирижёр. Он как-то позвонил мне и сказал:

– Твой Саша Окунь – очень плохо воспитанный и тёмный человек.

– А что случилось? – огорчился я.

– Ты понимаешь, – объяснил мне дирижёр, – я ему поставил диск со своим самым лучшим исполнением (тут некое произведение им было названо), мне тогда бурно выразили восхищение не только зрители, но даже оркестранты, и что ты думаешь? Саша твой поднялся в самом интересном месте и говорит: пора, поехали на радио, нас уже ждут.

– Это ужасно странно, – попытался я защитить друга, – Сашка – невероятный меломан и все твои работы знает и обожает; не серчай, это какая-то накладка, я ему позвоню.

И позвонил.

– Зачем ты так обидел дирижёра, почему ты так невежливо поднялся в самом интересном месте? – спросил я. – Ты же меломан и ценитель, что случилось?

– Старик, – ответил Саша изумлённо, – я с наслаждением дослушал диск до полного конца. Я встал на аплодисментах!

А начинает человек гордиться с ранней младости, ещё не слишком понимая, чем стоит гордиться в первую очередь, а чем – во вторую. Как-то наша внучка Гиля пришла с гуляния в приятном возбуждении (четыре годика ей было). Оказалось, что, пока она играла на песке, мимо прошла её подружка с мамой. И подружка эта своей маме громко объяснила:

– Вон играет Гиля, у неё есть большая чёрная собака Шах.

И наша Гиля была очень польщена. А час спустя, рассказывая что-то бабушке, упомянула мимоходом, как о мелочи житейской, что у них в детском саду есть два мальчика, которые хотят скорее вырасти, чтобы на ней жениться.

Возможность выделиться, пофорсить, погарцевать в центре внимания, покрасоваться – эти суетные проявления гордыни каждому знакомы (в мечтах и помыслах – особенно), и разве можно человека осуждать (а особливо бедного и обделённого человека) за такое удовольствие и временное счастье бытия? За невинное блаженство хоть на краткое время прыгнуть выше головы своей и выше своего житейского потолка? Халиф на час – роль вожделенная для множества людей, и это ухищрение гордыни стоит лишь сочувственного понимания.

В начале тридцатых годов, когда слава Михаила Зощенко была в зените, он как-то приехал отдохнуть у моря. Он держался скромно и незаметно, был для соседей по пляжу просто неким питерским Михаилом Михайловичем и подружился, греясь рядышком под солнцем, с двумя юными девчушками из какого-то уральского городка. Он был им симпатичен, и однажды как-то они пригласили его вечером прийти в гости. Будет Зощенко, сказали они ему. И он пошёл. Центром компании был разбитной молодой человек южного провинциального разлива, который сыпал цитатами из рассказов Зощенко, своего авторства ничуть не скрывал, звался, естественно, Мишей и вызывал у всех собравшихся девиц обморочное восхищение. Зощенко ничуть не возмутился, молча слушал и смеялся тоже, а спустя примерно час или поболее нашёл какой-то мелочный предлог и вышел с юным жуликом на кухню.

– Я к вам не имею никаких претензий, – ласково сказал Михаил Михайлович, – играйте на здоровье. Просто я Зощенко, и мне ужасно интересно, для чего вы представляетесь мной?

Парень смутился на секунду, тут же оклемался и вполне разумно, с полной откровенностью объяснил, что сам он – парикмахер из маленького южного городка, весь год он вкалывает и месяц отпуска – великое в его жизни время. Он выдаёт себя за знаменитого писателя, которого и вправду обожает, помня чуть не наизусть («ну, вы же слышали»), и пользуется вниманием и успехом у слабого и впечатлительного пола. Простите, мол, и попытайтесь меня понять.

И тут они заметили, что у двери в кухню стоит и обливается слезами одна из пригласивших Зощенко девчушек. «Что с тобой, милая?» – кинулся к ней Михаил Михайлович. И та ответила, рыдая:

– Значит, и Олеша не Олеша!

Но давайте вспомним о гордыне коллективной, ибо всякие народные, национальные зазнайство, спесь, кичливость или чванство – такие же целительные примочки на раны, наносимые историей. Тут легко мне возразить, что, например, общеизвестная английская спесь («правь, Британия, морями») имеет под собой некое историческое основание и что такое же есть основание у многих стран и народов, – я соглашусь с готовностью и, кстати, безо всякого осуждения этих стран и народов. Это ведь счастье, а не грех – гордиться собственной страной. Особенно если для этого есть почва. И достоверная притом, а не из мифов и легенд. А так как почва эта исторически различна, то и разнятся так поэтому народные гордыни. И если страна в настоящее время влачит существование убогое или зависимое, то тем более целительна душе её гордость прошлым. И для народа в целом, и для каждой личности в отдельности.

А поскольку чудовищное количество отдельных личностей еврейской национальности живёт вне Израиля, то на гордыне соплеменников моих я остановлюсь отдельно и с сочувствием. Понятно как бы всем и каждому, что с веками выросла эта гордыня в качестве душевного лекарства от бесчисленных и постоянных унижений, поношений и ограничений. Но и в самое вегетарианское для евреев время, в самой терпимой и доброжелательной стране она по-прежнему целительна и благотворна для любого. Вот, к примеру, я – Зелик Срулевич Гольц, серенький и малоодарённый человек. Я мелкий страховой агент, с трудом свожу концы с концами, жизнь моя пресна и беспросветна. Да, но я зато принадлежу к тому народу, который дал миру Библию, а, кстати, Чарли Чаплин и Альберт Эйнштейн – тоже евреи. Даже Карл Маркс был еврей, но этим сейчас вряд ли стоит гордиться. А сколько среди нас нобелевских лауреатов! Кстати, сам Нобель – не еврей? Поскольку очень вероятно, очень уж был умный человек.

Такого рода мысли-ощущения доступны каждому, как витамины в маленькой аптеке за углом, и грех ими не пользоваться, если они полезны для здоровья. И доступны они людям всех национальностей, я просто воспользовался легчайшим случаем.

В Сибири как-то замечательно сказал мне хмельной собеседник: «Вот я сижу, я пьяный-сраный, а зато святынь у меня три: родина, мать, Новиков. Новиков – это я».

И я с ним полностью согласен. Почему же надо отнимать у человека утешительную радость? Ведь помимо того, что на оскорбительно тяжкую жизнь пожизненно обречён человек, он ещё сплошь и рядом уязвлён бывает мелочами, попросту смешными на сторонний взгляд, – к примеру, непрестижным местом рождения. Конечно, этот ранящий факт можно избыть в душе одним лишь гонором и фанфаронством. Так, в одном американском городке (зачуханной глуши с трёхмиллионным населением) я спросил, из каких в основном краёв советской империи приехали сюда мои завтрашние слушатели.

И грустный пожилой устроитель концерта мне задумчиво ответил:

– Знаете, у нас из разных мест. Но если человек одет весьма просто и приветлив, то, скорее всего, он из Питера, а если человек одет роскошно и высокомерно-снисходителен, то вероятнее, что он – из Бобруйска.

Ещё хочу сказать я мельком, что людей, начисто обуздавших свою гордость, всяких униженных и оскорблённых, смердяковых всяких потому и следует бояться, что человек своей смиренной приниженностью (то есть полным отсутствием греховной гордости) склонен пользоваться как отмычкой и разрешением на что угодно. «Уж такая я тварь», – сладострастно говорит себе человек, в котором чувство унижения – род свихнувшейся гордыни. Впрочем, это лучше прочитать у Достоевского.

И вот теперь только добрался я до главного. Я уверен, что хорошие поступки человека, сама нравственность его – от гордости, от самолюбия, от уважения к себе как личности. Как это я, такой-то и такой-то, соглашусь на эдакую низость? Да меня потом заест совесть, что я настолько опустился.

Ибо чувство собственного достоинства и личной чести – они ведь тоже уходят корнями в гордыню.

Неохота мне нырять за примерами в канувшую как Атлантида советскую империю – только там настойчиво и неслучайно отучали нас именно от чувства собственного достоинства и личной чести («Больше всех тебе надо, лучше всех ты, что ли?»), заменяя это гордостью коллективной (держава, индустриализация, спутники, балет, поднятая целина и бесплатная медицина, которая того и стоила), а личности рекомендуя скромность и патриотизм. Гордыню коллективную с успехом тем же внедряли и в гитлеровской Германии, и до сих пор пытаются отмыться от неё немцы с чувством собственного личного достоинства, в котором и национальное играет не последнюю роль.

Чем вообще способен человек гордиться, перечислить невозможно, ибо даже редкие болезни составляют предмет кичливости страдающего от них индивида. А коллекции, которые порой на взгляд сторонний выеденного яйца не стоят, а хозяева лучатся, их показывая! Гордиться можно чем угодно – от славы предков до родинки в укромном месте. Ибо гордится человек – своей особостью, своей отдельностью среди себе подобных. У нас в лагере блатные требовали от раздатчика, чтоб он на кашу им плеснул ложку супа, зачерпнутую сверху. И не в капле жира заключалась суть такого странного желания – ни капли не было там жира даже сверху, – а в подчёркнутости их отличия от нас, таких же зэков, только «мужиков» на лагерном жаргоне, то есть сильно ниже их по рабской иерархии.

Когда особость эту можно купить, то человек (существо смешное, потому его и жалко) не медлит ни минуты. Как-то моей родственнице жаловалась по случаю одна учительница: она вышла замуж за шофёра и жила с ним счастливо, но в семейных неминуемых раздорах никогда не упускала случая напомнить, что она – интеллигентная элита, а он – обычный работяга. И вдруг ему однажды за вполне приемлемую сумму предложили купить княжеский титул со всеми необходимыми бумагами. Он приобрёл его немедленно, и с ним теперь никак не повздоришь – чуть что не так, он говорит жене: «Молчи, простолюдинка!» – и ничего не хочет слушать.

В лагере столкнулся я с неким странным, очень редким, как мне кажется, видом гордыни. В больничке лагерной у нас был главврач – маленький и щуплый, совершенно спившийся мужичонка неопределённых средних лет. Он как-то мне сказал, густо дыхнув самогонным перегаром:

– Ты себе даже не представляешь, Губерман, какую я тебе могу устроить кошмарную жизнь, но я никогда этого не сделаю.

Чуть после я узнал, что он говорил это ещё нескольким зэкам – тем, кто ему явно был симпатичен. Тут гордость, извращённая донельзя, только очень человеческая и понятная для такого заведения, как лагерь мира, социализма и труда.

Я в поисках народной мудрости полез было в составленный Далем сборник «Пословицы и поговорки русского народа». Осуждается там гордость, только вяло и неубедительно. Одно, правда, народное речение понравилось мне библейской прямотой: «Сатана гордился – с неба свалился; фараон гордился – в море утопился; а мы гордимся – в гавно садимся». А в других во многих удивила меня некая неоднозначность осуждения греха. Так, например, именно тут приведено предупреждение, широко известное: «Тише едешь – дальше будешь». Как бы о пользе кротости и скромности оно глаголет: мол, они только ведут к успеху. Но ведь успех и есть та почва, на которой оправданно цветёт гордыня! Что-то неладно получается насчёт греха. Или вот ещё одно осуждение: «На грош амуниции, а на рубль амбиции». Выходит, если амуниции – на рубль, то и амбиция простительна? Нет, не сбывается надежда почерпнуть моим решетом из пруда народной мудрости, придётся думать самому.

А упругая и азартная убеждённость в собственных силах (то есть гордыня в чистом виде) – разве не она двигает любым творческим замыслом? А неукротимое стремление к успеху? Ведь из него и выросла цивилизация, которой мы заслуженно гордимся. Так не Творцом ли в нас заложена гордыня устремления вперёд? И почему-то Он же нас карает за неё – достаточно вспомнить Вавилонскую башню.

Легко мне возразить: ведь речь идёт о степени и мере нашей фанаберии и гонора. И непомерные амбиции – грех безусловный. Может быть. Но ведь именно они движут молодыми, например, учёными, часто оправдываясь – и не только благодаря способностям (а человек и ощущает их в виде амбиций), но и в силу честолюбивого азартного напряга этих Богом данных сил.

А буйная хвастливость, фанфаронство, спесь – они ведь вызывают в окружающих лишь жалость и недоумение. Не говоря уже о том, насколько они смешны стороннему взгляду, как любое упоение собой. А барская высокомерная напыщенность и чванство в наше время – верный знак лакейского нутра, и на других сегодня смотрят свысока только мелкие люди. Но они ведь тоже более смешат, чем раздражают, а грех – дело серьёзное, смешное грешным быть не может.

Что-то, словом, непонятное выходит: нам с очевидностью гордыня малосимпатична, а никак не получается с её облыжным и тотальным осуждением. Грех этот пагубен, но животворен и целителен.

А какое дивное следствие гордыни – наша брезгливость к подонкам, разной гнуси и мерзоте в человеческом обличии! Тут ведь не чванство, не кичливость, не надменность – я говорю о благородной человеческой брезгливости к тем людям, которые стали человеками ещё не полностью. Увы, таких довольно много. Недавно познакомился я с очень симпатичным биологом, который по работе своей много общается с самыми разными людьми. И в разговоре он несколько раз употребил странное для моего уха выражение: «И тут приходит некий организм и заявляет…» Я удивился и его об этом выражении спросил. В ответ услышал я замечательное объяснение, прямо относящееся к теме нашего греха:

– Ты понимаешь, все так говорят у нас в институте. Согласись ведь, что полным-полно людей, которые из обезьяны вышли, но человеками не стали. И поступают хуже, чем животные, потому что хомо сапиенсы, суки. Называть их, как они того заслуживают, – блядское высокомерие выходит, себе дороже. А организмы – в самый раз. Так оно у нас и повелось. Ты не согласен?

О, как я был согласен! А сейчас, на эту тему выйдя, – в особенности. Потому что те отличия человека, которые и делают его человеком: чувство собственного достоинства, чувство чести и самоуважения, – властно мешают ему быть организмом в любых житейских обстоятельствах. К тому же столько лет вгоняли нас в состояние организмов («простой советский человек»), что я с невероятным уважением стал относиться ко многим проявлениям гордыни, в числе которых – безрассудные поступки сплошь и рядом.

И никак, никак не миновать нам двух естественных детей гордыни – тщеславия и честолюбия. С ними расправляется наотмашь и словарь Даля: «Тщеславный – кто жадно ищет славы мирской или суетной, стремится к почёту, к похвалам, требует признания мнимых достоинств своих… Честолюбивый – человек, страстный к чинам, отличиям, ко славе, похвалам и потому действующий не по нравственным убеждениям, а по сим видам».

То есть перечислены черты, достаточно низкие, чтоб убедиться в полной правоте нашей заведомой к честолюбивцам неприязни. А ещё тут же в памяти всплывают разные великие злодеи, полные тщеславия и честолюбия, во имя коих все свои деяния и совершали, – грех гордыни явен и осудим.

Но не спеши, читатель, с мелкой горделивой радостью, что мнение твоё совпало со словарной мудростью народа. Ибо народ – великий и безжалостный Прокруст в отношении ко всем и каждому, кто выделяется из ряда вон, отсюда и неправедная огульная хула двух этих жизненно необходимых человеку черт. Тщеславие и честолюбие – и крылья, и бензин тех молодых людей, которые томимы Божьим даром. Ибо вложенные в них способности (любые) требуют и понукают, жаждут быть реализованными и воплощёнными, и честолюбие – та страсть, которая им помогает осуществиться. «Если не я, то кто же?» – это ли не чистый вид гордыни? Только творческой, а значит – Богоданной. Тут и словами как-то глупо растекаться, это ведь известно всем.

Однако есть тут и печальные, конечно, разновидности – когда тщеславие крупнее, чем талант. И тьма примеров этого несчастья – среди разных творческих людей. От яда и верёвки, от последнего отчаяния опять-таки спасает их гордыня: жалкие людишки, вы не поняли меня, не оценили, но придёт на смену вам другое поколение, и там я буду славен и велик. Забавную услугу в этом смысле оказала неудачникам и несчастливцам жизнь художника Ван Гога – на неё всегда теперь можно сослаться, чтоб утешение и свежую в себе уверенность найти и ощутить.

Но не минуем и клиническую патологию разрыва между способностями и тщеславием – тем более что психиатрами она давно уже и чётко обозначена. И на совсем живом примере это можно пояснить.

Я пишу это в январе две тысячи первого года. К израильским дорогам по ночам приходят снайперы, стреляя в проходящие машины. Есть убитые, и раненых полно. Фанатики-убийцы неустанно пытаются пронести взрывчатку в людные места, чтобы погибло как можно больше людей, включая женщин, стариков, детей, и часто, слишком часто им это удаётся. Их науськивают на это в мечетях, им за это платят (или оставшейся семье) – смесь тёмной ненависти с бизнесом весьма результативна. В этой атмосфере мы живём, звоня всем близким при известии о новом взрыве в автобусе или на рынке, возмущаемся правительством, которое не позволяет солдатам стрелять, покуда нет явно смертельной опасности. И понимаем в то же время, что нельзя стрелять в детей, которых родители выводят на улицу – как раз потому, что знают: в них стрелять не будут. И бессилие такого рода портит жизнь не меньше, чем сама повсюдная опасность. В этой ситуации кромешной появляется в Москве статья в коммунистической газете, писанная здешним журналистом Исраэлем Шамиром. Тут же появляется она, естественно, и в Интернете, и теперь это доступно миллионам. В ней полно грязной и неправедной облыжности, но на то и есть свобода печати, чтобы при отсутствии мыслей употреблять голые оскорбления. Всё было как и в большинстве статей этого слегка клинического автора, а гнилостный душок, текущий от него, порой даже забавен. Только вдруг наткнулся я на фразы, которые мне проще передать цитатно: