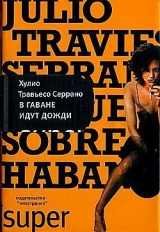

Текст книги "В Гаване идут дожди"

Автор книги: Хулио Серрано

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)

Мексиканец отправляется восвояси в самом дурном настроении, думая о том, что вполне может сорваться выгодное дельце, но откуда же взять красавицу-кубинку, да еще с зелеными глазами? Его клиент на днях уезжает и требует немедленного ответа.

«Ишь чего надумал», – размышляет Моника, захотел снять ее как уличную девку, которую можно туда-сюда таскать, как собачонку. Нет, хуже того, как рабыню. «Ишь чего надумал». Ни за что на свете она на это не пойдет. Ехать в Мексику с каким-то поганым козлом, а там сразу попасть в публичный дом или куда похуже, потому как эти сказки про любимую компаньонку пусть рассказывает детям. Надо ухо востро держать при таких предложениях, с виду заманчивых, а на поверку куда как рисковых и опасных.

Моника продолжает размышлять и задается вопросом: не тот ли это мексиканец, о котором ей сообщила Манолито-Бык? Она тут же звонит Манолито, но нет, та говорила о другом мексиканце, который никого никуда не собирается везти, а просто хочет познакомиться с прекрасной кубинкой здесь, на Кубе. Манолито настаивает: мол, это человек надежный и серьезный, ему можно верить, а если желаешь, я тебе его представлю, ты сама решишь, и кроме того, еще неизвестно, понравишься ты ему или нет, и давай устроим встречу завтра же около четырех в «Национале», о’кей? Моника вдруг вспоминает недавнюю просьбу своей бабушки о деньгах. Ладно, о’кей, гудбай, дорогая, бай.

Манолито вешает трубку и думает, что ей вполне могут перепасть хорошие комиссионные, обещанные клиентом.

Моника кладет трубку и говорит себе, что не надо было соглашаться на свидание, хотя что она теряет: если он ей не понравится, всегда можно от него отделаться.

Она зажигает сигарету, встает, идет к холодильнику, берет бутылку виски, наливает на дно стакана, пьет залпом, жадно затягивается и тут же с шумом выдыхает серые кольца и смотрит, как они медленно тают в воздухе.

Ей осточертела вся эта публика. Ей хочется иметь рядом человека хорошего, доброго, который помогал бы ей материально и – а почему бы нет? – понимал бы ее с полуслова. Да, всего лишь, чтобы немного ее понимал. И не обязательно, чтобы помогал, а только чтобы понимал.

«Я круглая дура, – говорит она себе и снова прикладывается к виски. – Такое бывает только в кино. А в жизни кому надо тебя понимать? Пошли они все…»

Моника прохаживается по комнате и вдруг решает прогуляться. Потом, вечером, она пойдет в кино и на диско.

ЧулоКэмел получил свое прозвище по марке североамериканских сигарет, которые он обычно курит. Его настоящего имени не знает никто, да он и сам его, наверное, забыл или пожелал забыть, дабы вытравить из памяти то тяжелое время, когда он был не внушающим страх и уважение сутенером, а просто мальчишкой, которого отец, портовый грузчик, нещадно драл ремнем.

Кэмелу дают и тридцать лет, и двадцать, и все сорок. По его физиономии с толстыми чувственными губами, тяжелым взглядом, приплюснутым носом и квадратным подбородком боксера очень трудно судить о возрасте. Он всегда одевается во все темное: черная рубашка или футболка, черные джинсы, черные башмаки. На руках – кожаные амулеты и часы, тоже черные, как и очки, которые он почти никогда не снимает, хотя зрение у него отличное. Единственные не черные в его наряде предметы – это распятие на золотой цепи и коралловое ожерелье (в честь бога Чанго) на шее, а также серебряный браслет на левом запястье в знак почитания бога Оггуна. Во рту – два золотых зуба, которые он с удовольствием демонстрирует. Цепь, распятие, браслет и зубы гармонируют с его очень белой, позолоченной на солнце кожей и рыжей шевелюрой.

Как полагается в романах и кинофильмах, Кэмел коварен и злобен, ибо где найти доброго чуло.

Кэмел занимается не только сутенерством, но, если требуют обстоятельства и пахнет хорошими деньгами, может выступить в роли хинетеро, то есть активного педераста, что привлекает некоторых немцев. В то же время он собирает деньги с участников подпольной лотереи и, как говорят злые языки, еще служит осведомителем в полиции.

У Кэмела находятся в рабстве две женщины, вывезенные из деревни. Он предоставляет им жилье, кормит, одевает и, как пастух своих овец, пасет в злачных местах, где охраняет от бандитов и куда не пускает других хинетери чуло.Недавно у дверей дискотеки он стал избивать одну из своих рабынь. Моника вступилась за нее, подоспели другие защитники, и после небольшой потасовки ему пришлось ретироваться. В ярости он пригрозил Монике, что она дорого заплатит за свое заступничество.

Ты, Малу, уже не помнишь, когда и где с ним познакомилась, но знаешь, что сделала это на свою беду. Кажется, знакомство произошло в отеле «Комодоро» в ту пору, когда дела твои были плохи, деньги кончились, полиция не давала шагу ступить, а грек Димитрис, сменивший Хансута, уже уехал. Кэмел ссудил тебя деньгами и неплохо пристроил. Вскоре сам хорошо на тебе нажился, но остаток долга потребовал отработать в постели, а за отказ грозил не только поколотить, но даже убить. Однако ты не захотела оказаться у него в рабстве.

И теперь тебе совсем ни к чему встречаться с Кэмелом, которому ты не отдала свой должок. Спустя некоторое время Франсис стал владельцем небольшой, но прибыльной мастерской по изготовлению обуви, метелок и швабр. В ту же пору директор, закадычный друг высокого начальника и замминистра, был назначен генеральным директором, хотя вскоре и смещен с этого поста, поскольку неделей раньше был уволен замминистра, который позже бежал с Кубы. Этого высокого начальника обвинили в халатности, злоупотреблении служебным положением и отправили работать в какую-то дыру.

– Я ведь говорил тебе, говорил, – с удовольствием сообщил я Франсису о низвержении его врагов-чиновников. – Рано или поздно эти твари свое получат.

Но Франсис недолго радовался добрым вестям, ибо скоро добрались и до него и арестовали, обвинив в организации частного обувного производства.

Мы с Себастьяном постарались помочь ему, поговорили с влиятельными друзьями. В конце концов Фрэнсиса выпустили на свободу, но конфисковали и мастерскую, и все накопления.

Я зашел его навестить. Франсис сидел в старом кресле с толстой сигарой-самокруткой во рту и лениво пускал темные облачка дыма, плывшие к потолку. Он тихо покачивался из стороны в сторону, монотонное поскрипывание кресла в тихой комнате походило на чьи-то шаги в пустынном переулке.

Я пришел к нему с советом: мол, пора забыть обиды и заняться делом, плюнуть на частное предпринимательство и подыскать нормальную работу. Благодаря хлопотам одного моего приятеля со связями я нашел для него теплое местечко.

– Какое же? – недоверчиво спросил Франсис.

– Будешь заместителем начальника по планированию удоя молока в провинции Пинар-дель-Рио.

Франсис дернулся в кресле.

– Предлагаешь подчиняться какому-то мастеру доильных дел где-то у черта на куличках?…

– Не совсем так. Ты сам будешь ответственным лицом, станешь участвовать в выполнении государственного плана по животноводству, сможешь начать все заново. Ты, понятно, станешь передовиком, и тогда тебе дадут работу в Гаване. Да кто знает, вдруг тебе и в деревне понравится и ты останешься там навсегда.

– Мне на-чи-нать с нуля? – Франсис произнес слова по слогам, вскочил и, бурно жестикулируя, излил гнев на обидчиков. Стыд и позор, кричал он, что одного из первых борцов с Батистой, ветерана, которого трижды арестовывали, пытали и гноили в батистовских застенках, теперь втаптывают в грязь по доносу какого-то вшивого выскочки, дают коленом под зад, сажают, а потом милостиво прощают и предлагают стать молочником, доить коров, которых он в глаза не видывал, разве что изредка ел мясо.

– Видишь ли, ты сломал директору нос, когда его саданул. А кроме того, сейчас тебя никто не унижает и не преследует. Ты наделал глупостей, полез на рожон… – говорил я.

– Ага, значит, по-твоему, я сам кругом виноват…

– Тебя наказали. Правда, несправедливо, но всего лишь наказали, а теперь стараются восстановить справедливость. – Его упрямство начинало меня раздражать.

– Тогда почему не восстанавливают меня на прежней работе? – Франсис сел и снова закурил. Он выглядел очень расстроенным.

– Сам знаешь, что это невозможно. Место уже занято. Если бы всех восстанавливали на их старой работе, в стране воцарился бы хаос. – Мне никак не удавалось переубедить друга, ибо в ту пору я искренне считал, что всему виной его упрямство и озлобление. Беседа начинала меня утомлять, но я все еще пытался его уговорить. – Не будь таким злопамятным. – Я вытащил из рукава последнюю козырную карту. – Тех, кто тебя травил, уже нет и в помине. Самое главное, что ты парень толковый и постепенно обучишься всему новому. Со временем станешь тем, кем был раньше.

– Иди ты к…

– Сам иди туда! – взревел я. – Ты неблагодарная, обидчивая скотина. Вляпался когда-то в дерьмо и не желаешь отмыться.

Франсис снова встал, его лицо побагровело, брови сомкнулись на переносице.

Я тоже поднялся и направился к двери. Разговаривать было больше не о чем.

– Тебе остается только у церкви со шляпой в руках стоять, – обернулся я к нему с порога.

– Лучше милостыню просить, чем задницы лизать, как ты.

Я было ринулся к нему, но сдержался.

Мы расстались чуть ли не врагами и перестали здороваться. Потом долго еще не виделись, мне тоже пришлось хлебнуть горя, пути наши однажды пересеклись, мы поплакались, пожаловались друг другу на свои беды, которые, в сущности, оказались нашей одной общей бедой. В итоге крепкое дружеское объятие скрепило дружеское примирение.

Моника переходит улицу 23 и задерживается возле базара. Совсем рядом, на углу улицы М, здоровенный негр, оборванный и лохматый, по имени Танганьика, окруженный туристами и зеваками, вращает большие металлические бидоны, пустые и без крышек.

Цилиндры крутятся, бьются о тротуар и гулко, басисто постукивают – там-там-там, – как барабаны под руками умелых музыкантов. Вращение бидонов все убыстряется, ритмичный перестук становится громче. Толпа любопытных растет, Танганьика пританцовывает в такт своим «барабанам», которые вдруг замолкают. Танганьика кланяется и кричит: «Аплодисменты!» Зрители охотно аплодируют, и Танганьика протягивает к ним руку с бумажным кульком. Некоторые иностранцы кидают монеты и даже бумажки.

«Сенк ю, сенк ю», – говорит уличный музыкант и собирается снова пустить в пляс свои бидоны, но замечает приближающегося полицейского и застывает на месте. «Проходите, проходите», – приказывает полицейский, и публика начинает рассеиваться.

Моника в числе других бросает несколько монет музыканту и направляется на базар. Там она не спеша прохаживается, оглядывает ряды с товарами, останавливается наконец у лотка книжника Ремберто и берет в руки «Селестино перед рассветом» Рейнальдо Аренаса. Этот популярный кубинский писатель когда-то мальчишкой приехал из провинции Орьенте в грешную Гавану, чтобы выучиться на счетовода для сельских кооперативов, и звался тогда просто Фернандес. Книжник рассказывает Монике, что сам тоже учился на курсах счетоводов, где и познакомился с Фернандесом, который скоро заделался писателем и превратился в Аренаса, может быть потому, что песок [16]16

Аренас от исп.arena – песок.

[Закрыть]ласкает взор, а вода ласкает песок; а может быть, из-за того, что песок все время в движении – куда волна кинет, туда и катится, как сам писатель, а возможно, из-за того и другого вместе. Моника – постоянный покупатель книг – берет у Ремберто «Селестино перед рассветом» и «Сто дней Содома» за двадцать долларов. Продавец предлагает ей «Спящий хлеб», но она отказывается, не нужно ей и первое кубинское издание «Игры в классики»: «Эта вещь у меня уже есть», – говорит она с улыбкой. Когда покупательница уходит, книжник думает: «Бывают же странные женщины: хинетера,а деньги на книги ухлопывает».

Моника с двумя книгами под мышкой обходит весь базар, не видит для себя ничего интересного и уже собирается уходить, когда вдруг слышит тихое поскуливание. Оглянувшись, она замечает Маркоса, продавца собак, с последним непроданным щенком, который глядит на нее из клетки и жалобно тявкает. Когда Моника к нему подходит и гладит, щенок – весь белый, с черной звездочкой на лбу – от радости вертит хвостом. «Очень ласковый и преданный», – говорит продавец. «Наверное, часто болеет?» – «Нет, порода выносливая. Ты ему, вижу, приглянулась». – «Да, но что мне с собакой-то делать?» – Должен же кто-то такую красотку, как ты, охранять. Я бы и сам продался тебе в охранники», – улыбается продавец. «Ну, я умею постоять за себя, – отвечает Моника и бормочет задумчиво: – Да, но на что мне собака? Хотя он такой славненький и глаза грустные… Ведь погибнет же, если его не купят». Щенок снова начинает скулить и вилять хвостом. «Видишь? Рвется к тебе». – «Сколько?» – «Сто». – «Дороговато, я же не какая-нибудь туристка-миллионерша». – «Ладно, такой красавице отдам за пятьдесят». – «За пятьдесят?» – «Бери. Вон как на тебя глядит». Щенок встает на задние лапы и норовит лизнуть руку Монике, которая все еще терзается сомнениями. Ей нравится песик, но как управиться с кутенком, которого надо кормить, выгуливать… Зато он будет преданным другом, гораздо более преданным, чем любое существо человеческой породы. «Когда бываю одна, смогу с ним поговорить. Да и денег сейчас на покупку хватит». Она гладит щенка по голове. «Я его беру». – «Правильно делаешь, это породистый кобелек, аристократ. Можешь оставлять на него все свои наряды и ожерелья, считай, что я их тебе дарю». Моника платит и берет щенка на руки. «Как его зовут?» Продавец пожимает плечами. «Мы его называем Белянчо».

«Белянчо? Белянчик? Такое имя не для породистого пса. Раз уж ты аристократ, то и зовись по-благородному». Тут ей почему-то вспоминается наследный принц Великобритании. «Ты будешь называться Сэр Чарльз».

Моника уходит с базара с книгами в одной руке и Сэром Чарльзом в другой. Она возвращается домой, не сделав того, что задумала, когда выходила из дому. Такова жизнь, по крайней мере жизнь в Гаване, где знаешь, с чего начать, но не ведаешь, чем дело кончится.

Сэр Чарльз весело вертит хвостом. Отныне он станет сопровождать и радовать Монику до тех пор, пока будет жив, ибо через какое-то время он сдохнет, так и не познав собачьей любви, подхватив какую-то собачью заразу, даже названия которой никто не знает.

Утром на Малеконе рядом с пиццерией «Ла Пирагуа» сидят на парапете четыре девчонки и звонко щебечут. В нескольких шагах от них яростно целуется пара влюбленных, а три светловолосые туристки, осаждаемые мальчишками, клянчащими жевательную резинку и монеты, фотографируют набережную и море.

Ты идешь по набережной. Можно подумать, что ты, Малу, живешь на Малеконе, так часто сюда приходишь. Ничего удивительного. Ты любишь это место и находишь здесь многих своих клиентов. Идешь и думаешь о Варгасе, твоем новом знакомом мексиканце, владельце плантаций перца чиле – «чиле мексиканского» и «чиле гаванского» (этот – более пикантный, по его словам). Он приятель Манолито-Быка, которая свела его также и с Моникой.

Тебе хочется поговорить о нем с Моникой, обсудить создавшуюся ситуацию, ибо, кажется, ему не терпится переспать с тобой. А ведь он с Моникой уже почти месяц. Кого из вас он теперь предпочтет? Не иначе как надумал управиться с той и другой заодно. Насчет такого варианта он уже высказался («Мне бы хотелось приласкать вас обеих, вы обе – совсем-совсем рядышком, и, думаю, нам будет ох как уютненько»). Представляя себе эту картину, ты улыбаешься. Ты и Моника в постели с одним мужчиной, который, в общем-то, собой недурен и просто лопается от пикантных и сочных чиле-долларов. Интересно, которую из двух он первую попотчует своим гаванским чилеником (или чиленищем)? Тебя? Или ее? Ты хорошо знаешь тело своей подруги, у нее маленькие груди, не такие, как твои – наливные, сочные, в которых можно спрятать мошонку какого-нибудь мачо; у нее – темные соски, тугой живот без капли жира и очень белый; лобок с редкими светлыми волосами, не как у тебя – весь в черных густых завитках, как подлесок в сельве. Что будешь делать, если этот индеец из Мехико, этот мехиндей, вырастивший мексиканский и гаванский перец чиле, сначала займется ею? Станешь терпеливо ждать, пока очередь дойдет до тебя? Чушь. Ты не из тех женщин, которые смотрят и ждут. Наверное, ему понравилось бы, как нравится многим норвежцам, если бы ты сама бросилась в атаку на них обоих, сначала сзади на него, а потом, отодвинув его, склонилась бы над Моникой и стала бы целовать ее грудь, потом губы – так, как умеешь целовать только ты, медленно, нежно, пока вы обе не вздрогнули бы в мгновенном едином порыве…

Воображаемая сцена так тебя распалила, что все твое тело покрылось испариной. Ты останавливаешься, наваливаешься грудью на парапет набережной и смотришь на море, пока не утихнет твоя разыгравшаяся фантазия. Конечно, с Моникой у тебя не произойдет ничего такого, того, о чем тебе мечтается, и ты это прекрасно знаешь, хотя не признаешься себе в этом. Ваши отношения были определены давным-давно и самым решительным образом. «Подруги, сестры – и больше ничего», – сказала Моника в студенческом лагере, и ты никогда не нарушала ваш уговор, ибо, ко всему прочему, ты очень любишь ее как человека, как подругу.

«Моника, ох, Моника», – повторяешь ты, а морской бриз ласкает тебе лицо.

– Красуля, вот ты где, а я тебя обыскался, – хрипло говорит кто-то, и грубая сильная рука хлопает тебя по заднице. – Угадай, кто я?

Близится ночь, уже прошла не одна неделя со дня приобретения Чарльза, а Моника все еще не познакомилась с обменщиком. Встреча приближается, ибо чему быть, того не миновать.

Вечером она поздно приходит домой. Едва переступает порог, как Сэр Чарльз бежит к ней навстречу, виляя хвостом. Моника берет его на руки, а он так и норовит лизнуть ее в лицо.

– Чарльз, погоди, Чарльз, – мягко отстраняется она и садится на кровать. Сбрасывает туфли и начинает раздеваться.

Чарльз молча смотрит на нее, она гладит его по голове. После душа и ужина закуривает, ставит кассету с битлами и достает толстую тетрадь в красной обложке.

Уже многие годы, почти с ранней юности, она ведет дневник. Теперь не часто встретишь тех, кто беседует с дневником, тем более если жизнь не заладилась, как У Моники, но это вошло у нее в привычку.

Дневник помогает ей лучше разбираться в своих чувствах, легче переносить одиночество и минуты депрессии, которая порой ее одолевает; даже Малу не может развеять ее хандру.

Она пишет:

«Вчера порвала с Варгасом, мексиканцем. Разошлись мирно, но с меня хватит. К счастью, ему надо возвращаться в Мехико. Он – коварный мерзавец, воспитанный и учтивый, но законченный подлец – хотел меня оставить в дурах. Манолито-Бык тоже хороша – собралась меня надуть, да не тут-то было.

Сейчас, как никогда, хочется облегчить душу, поделиться своими горестями. А с кем? С матерью? Нечего и думать. С Малу? У бедняжки своих забот полным-полно, недостает еще со мной возиться. К тому же сейчас она сама не своя, извелась в поисках травки. Ее приучила к курению одна канадка, которая любила накуриться перед сном. Канадка уехала, а травку ей стал давать колумбиец, но он тоже уехал, и Лу просто сходит с ума и готова подставить ягодицы кому попало, лишь бы добыть марихуану, но добыть зелье нелегко, да притом ее все облапошивают, начиная с того негра, который взял с нее двадцать зеленых за сигареты с какой-то трухой, и кончая немцем, который наобещал ей не только горы марихуаны, но даже порошок, белый порошок, а сам ничего не дал и исчез, как глюки после наркоты. «Когда травка меня забирает, у меня крылья растут, я – в полном улёте, я где-то там, на небесах», – говорит Лу.

А я – в кайфе от музыки битлов. Если затянусь травкой, мне плохо, я совсем дурею. А когда слушаю битлов, мне кажется, будто с Малекона любуюсь заходом солнца или утешаюсь любовью с кем-то, кто мне очень дорог, – испытываю дикое наслаждение, когда хочется кричать, вонзать ногти в любимого, а потом чувствовать себя страшно счастливой и умиротворенной.

Но у меня нет любимого человека и я совсем одна. Единственный мужчина, которого я любила и который любил меня, погиб в море.

Так хотелось бы, вопреки всему, иметь настоящую семью (не такую, как у моих родителей), иметь детей, одного-двух. Но от кого? Не могу же я сама по себе забеременеть, а все мужчины – подонки, им только и надо что тобой попользоваться.

«И не только мужчины, все люди – дерьмо, и верить никому нельзя», – сказала Лу. «Но мы же верим друг другу», – ответила я. «Мы исключение. А общее правило одно: спасайся как можешь. Сама знаешь». – «Все-таки есть еще люди…» – ответила я ей, правда не слишком искренне, а скорее чтобы ее позлить. Пусть думает, что я еще дурочка. «Да, есть – на дне морском», – и Лу засмеялась.

В общем-то она права, кругом – джунгли, темный лес, где непролазная грязь, корысть, деньги. Вокруг одни паразиты, которые только и хотят что залезть на тебя. Но все-таки должен же быть кто-то не такой, как моя мать, как Лукас, старый хрыч, который спит со своей дочкой; не такой, как Кэмел, поганый сводник, который пригрозил разделаться со мной, когда мы сцепились на дискотеке, где он избивал больную Росу. Да, должен же еще кто-то быть на свете».

Моника гасит окурок в пепельнице и продолжает писать дневник.

«С матерью больше не видимся. Иногда становится грустно оттого, что она меня не любит. Как плохо, когда тебя не любит собственная мать. Я все же ее люблю, на свой лад, но люблю.

Бабушке я так и не позвонила. Надо, обязательно».

Моника зевает, откладывает ручку и смотрит на часы: два часа ночи.

Снаружи, с улицы, слышится чей-то голос. На соседнем балконе стоит Шалая Кета, кричит «Мони, Мони!» и машет руками. Моника выходит на балкон. Полная луна (луна сумасшедших) скрыта облаками, вокруг темень и тишина. На улице никакого движения. От Дома телевидения, возле которого собираются гомосексуалисты для бесед и знакомств, они расходятся парами или поодиночке. «Моника, Моника», – настойчиво повторяет Кета и тычет пальцем в сторону базара, погруженного в полную тьму. «Смотри!» – говорит она, но Моника ничего не видит: «Где?» – «Конга,карнавальное шествие, кон-гавыходит с Меркадо!» У Кеты, видно, очередной приступ помешательства, она хлопает в ладоши и смеется. «Я тоже пойду с ними, пойду туда!» Моника снова глядит в темноту, но ничего не видит и только слышит какой-то глухой стук – не то барабанов, не то железа, будто Танганьика, негр-плясун, бьет по своим «барабанам». «Кета, я ничего не вижу», – говорит Моника, а когда оборачивается, соседки уже нет на балконе. Кета внизу, выходит из дому и, пританцовывая, не глядя по сторонам, пересекает улицу. На углу у Дома телевидения несколько задержавшихся здесь гомосексуалистов смотрят в сторону базара, а другие туда направляются.

Монике вдруг захотелось одеться и спуститься – посмотреть, что происходит, но она лишь машет рукой. Наверное, топчутся там гомики да психи, а чтобы смотреть на гомиков и психов, не стоит бежать на улицу, говорит она себе, закрывает дневник, идет в спальню и ложится спать. Чарльз, встав на задние лапы, тянется к перилам балкона, глядит туда, где раскинулся Меркадо, и виляет хвостом.