Текст книги "Загадки пустыни Гоби"

Автор книги: Герберт Мартинсон

Жанр:

Биология

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)

Обнаруженная скорлупа яиц доказывала позднемеловой, кампанский возраст отложений. Для этого возраста довольно характерна однородность красноцветных пород, в которых почти повсюду встречалась скорлупа яиц. В редких случаях, но в других районах Гоби, в этих отложениях попадались кости динозавров и раковины моллюсков и остракод. Таким образом, возрастная датировка отложений на Тэль-Улан-Шальче была доказана.

Из нашего лагеря мы совершили довольно дальние маршруты на машине, чтобы изучить обнажения соседних районов. Наиболее интересными оказались толщи в урочище Бага-Тарачи, расположенные в 65 км к юго-востоку от нашего лагеря. Низы этих обнажений хорошо сопоставлялись с пестроцветными породами Баин-Ширэ и Хонгил-Цава, верхние же горизонты – с барунгойотскими отложениями Джибхаланту. Здесь, на верхней кромке одного уступа, В. Ф. Шуваловым была найдена целая кладка продолговатых яиц динозавров такого же облика, что и открыты в свое время американскими палеонтологами в Баин-Дзаке. В пестроцветной части разреза выделялся плотный известковистый горизонт с большим количеством мелких раковин остракод и крупными выпуклыми створками конхострак; так же были найдены и фрагменты скелетов панцирных динозавров.

Во время наших маршрутов в районе Бага-Тарачи мы встретили небольшое стадо грациозных дзеренов. При появлении гудящей машины взрослые особи мгновенно исчезли, а на нашем пути остался двух– трехмесячный детеныш, спокойно лежавший среди невысоких трав. Остановив машину, мы с любопытством обступили это маленькое изящное существо. Наш шофер бережно взял его на руки и предложил забрать в лагерь. Я категорически возразил, это могло только погубить животное, питающееся еще материнским молоком. Оказавшись опять на земле, малыш забавными скачками, пошатываясь, стал удаляться в сторону исчезнувшего стада.

Следует отметить, что дзерены являются типичными обитателями Восточной Гоби, где они предпочитают степные просторы. Монгольский дзерен, или зобатая газель, относится к особому роду из семейства тонкорогих отряда парнокопытных. (К этому нее роду относится и тибетский дзерен, населяющий южные степи и полупустыни Тибетского нагорья). Монгольский дзерен достигает 100–145 см в длину, вес самца 40–45 кг. По внешнему облику дзерен напоминает джейрана, но только более плотного сложения. Хвост у дзерена белый, на кончике – буро-коричневый, тогда как у джейрана он черный, поэтому монголы называют их чернохвостыми и белохвостыми газелями. Бегают дзерены легко и грациозно, вытянув морду вперед, а не пригнув к земле, как это делают сайгаки, и при этом развивают скорость до 70 км в час. Раньше в Монголии встречались огромные стада в несколько тысяч голов, сейчас сильно сократившиеся. Район обитания дзеренов теперь намного уменьшился, причем считают, что строительство железной дороги Улан-Батор – Пекин ограничило их продвижение на запад, так как вдоль всего полотна поставлены заграждения из колючей проволоки, через которые дзерены не могут проникать. Создалось, таким образом, искусственное ограничение ареала их распространения. По мнению специалистов, дзерен сейчас очень редко заходит во время своих миграций в соседние районы Забайкалья, хотя в былое время в забайкальских степях они нередко встречались.

В 1974 г. сотрудники Советско-Монгольской биологической экспедиции Л. В. Жирнов и А. А. Винокуров специально занялись исследованием популяций дзеренов и их местообитаний в восточной части МНР. По данным авиаобследований, в мае – июне 1974 г. на территории Восточного и Сухэ-Баторского аймаков количество этих газелей достигало около 50 тысяч голов. Действительно, во время наших поездок по Восточной Монголии мы встречали стада дзеренов значительно реже, чем стада джейранов в юго-западных районов Монголии.

В один из маршрутов, когда мы осматривали небольшие красноцветные обнажения, к нам, запыхавшись, подбежал наш коллектор и сообщил, что нашел гнездо с крупными птенцами. Спустившись с нами в близлежащий сайр, он указал на большое углубление под нависшим карнизом плотного песчаника. В пещерке было довольно темно, и, только присмотревшись, мы обнаружили, где находится гнездо. Оттуда на нас уставились три пары настороженных огромных глаз. Саша, взяв палку, начал легонько ворошить в гнезде. Внимательнее вглядевшись, мы поняли, что перед нами три птенца совы. Они испуганно захлопали глазами и угрожающе защелкали клювами, словно кастаньетами. С большим трудом Саша подцепил одного и вытащил поближе к свету. С округлой головой, светящимися глазами и мохнатыми когтистыми лапами, совенок отбивался и зловеще щелкал клювом. Когда его отпустили, он неловко проковылял в свое гнездо к своим собратьям, где и притаился. Эти еще не умеющие летать птенцы по размерам не уступали курице. Можно было себе представить, каковы же родители – гроза местных грызунов и ушастых ежей, чьи шкурки во множестве валялись у подножия скалы.

Однажды, в наше отсутствие, в лагерь, где оставалась лишь повариха Валя Гусева, приехала машина ГАЗ-69, из которой вышло несколько монголов. Среди них был намын-дарга (секретарь обкома) аймачного центра. Он поинтересовался нашими работами, составом отряда и пригласил весь коллектив на народный праздник «Их Надом», который должен был состояться на следующий день, 11-го июля, в Сайн-Шанде. Отказаться от этого любезного приглашения было бы невежливо, и, сократив свою маршрутную поездку, мы во второй половине следующего дня свернули лагерь и отправились в город.

Торжественное открытие праздника происходило в местном клубе, у входа в который пас встретили и вручили пригласительные билеты на представление, вечерний прием и национальные спортивные игры, намеченные на следующий день на городском стадионе.

На сцене клуба выступали самодеятельные танцевальные ансамбли в красочных национальных костюмах, певцы и отдельные танцоры. Присутствующие, многие – в праздничных дэли (атласный национальный халат), очень тепло встречали артистов и бурно аплодировали им. После представления все приглашенные на вечерний прием были доставлены на машинах в местный ресторан, где дарга аймака товарищ Дорж с супругой встретили всех у входа и пригласили в большой зал. Там стояли длинные накрытые столы. У центрального разместились руководители аймачного центра, заслуженные араты и руководители монгольского военного гарнизона. Перед аймачным даргой и намын-даргой на большом блюде лежала туша отварного барана. После многочисленных тостов аймачный дарга обратился с большой речью к присутствующим и, взяв в руки голову барана, сказал, что по старинному монгольскому обычаю она преподносится самому уважаемому гостю и при этом назвал мою фамилию, чем поверг меня в смущение и смятение. Оказавшись в роли «самого уважаемого», да еще не ведая, что делать с этим подношением, я до того смешался, что не приди мне на помощь нага монгольский коллектор Цэнджав Нацык, подсказавший, как разделать голову, я бы оказался в затруднительном положении. Оправившись от смущения, я выступил с ответной речью и провозгласил тост за монгольский народ и его руководителей.

На следующий день все отправились на стадион. Он был празднично украшен, на высоких флагштоках развевались национальные красные и синие флаги, вокруг царило оживление. Мужчины и женщины были разодеты в красивые разноцветные шелковые дэли. Многие араты из близлежащих сомонов подъезжали на лучших своих конях или мотоциклах.

Нас пригласили в ложу для почетных гостей, где стояли большие чаши с ароматным айрагом (кумысом). Во время спортивных игр нам наливали в пиалы этот свежий напиток, утоляющий жажду. Временами гости покидали трибуны и заходили в две большие нарядные юрты, расположенные около стадиона. В одной из них была устроена выставка трудовых достижений жителей аймака, где экспонировались различные национальные изделия, фотографии знатных людей района, таблицы и графики, отражающие рост поголовья скота, успехи аратов; во второй – расставлены низкие столы с различными закусками и неизменным айрагом.

На стадионе шла национальная борьба. Борцы, мускулистые юноши и мужчины, были одеты в традиционные костюмы – рубахи без воротников, завязывавшиеся сзади, цветастые трусы, островерхие шапочки и сапоги – гуталы. Вначале судьи представляли борцов-батаров публике, после чего каждый из них исполнял замысловатый ритуальный танец «белого орла», имитирующий полет этой птицы. Затем судья снимал с борцов шапочки и подавал команду к бою. Борьба длится без ограничения времени, до победы. Победителем становится тот, кто заставит противника коснуться земли. Борцов было много, и схватки порой продолжались длительное время. Судья вновь надевал шапочку победителю и тот опять исполнял танец «белого орла».

Во второй половине дня вся праздничная толпа устремилась – кто пешком, кто на лошадях и машинах – за город, к близлежащей долине, где происходили традиционные скачки. Здесь собралось много народу. Мы тоже заняли места на холме в ожидании всадников. В заездах принимали участие всадники наилегчайшего веса – дети в возрасте 7—12 лет, которым предстояло преодолеть от старта, расположенного далеко от нас, до финиша расстояние в 28–30 км. Вначале ничего не было видно, все пристально вглядывались на восток. Наконец в облаках пыли появились точки, которые, все увеличиваясь, приближались, пока не стали вырисовываться отдельные силуэты всадников. Из публики временами раздавались подбадривающие возгласы. Оставив позади основную массу участников скачек (а их было около 30), впереди неслись две взмыленные лошади, на которых сидели маленькие фигурки наездников в красных рубашках и шапочках. Победители вызвали бурю восторгов. Первым пришел Шарав – мальчик семи лет, вторым – Цецен, девочка десяти лет. Победителей брали на руки, поздравляли, фотографировали. Для Шарава этот день, вероятно, запомнится на всю жизнь, как первая ступень к мужеству.

Маленький участник традиционных скачек на национальном празднике «Их Надом». Фото автора.

Ведь быть отличным наездником для монгола – гордость и счастье. Нам рассказали, что победитель был премирован лошадью и несколькими баранами.

Праздник продолжался и на следующий день, но мы, поблагодарив наших гостеприимных хозяев, отправились продолжать исследования на юго-запад.

Наши полевые работы в Восточной Гоби длились до сентября. Были собраны большие коллекции ископаемой фауны, изучены разрезы осадочных пород, получены новые представления о палеогеографии региона. Особенно пас поражало широкое распространение красноцветных толщ барунгойотского времени. Продвигаясь на юг почти до китайской границы, мы везде встречали эти красно-цветные образования. Правда, содержанием остатков ископаемой фауны они нас не баловали: кроме осколков скорлупы яиц динозавров и отдельных костей, ничего не попадалось.

Однажды, установив свой лагерь около небольшого безымянного каньона на юге Восточной Гоби, мы детально его обследовали и убедились, что имеем дело с осадками более древнего, юрского возраста. Это было интересно, так как в этих местах юрские отложения выходят на поверхность далеко не часто. Была собрана ископаемая древесина, но фауна отсутствовала.

Во время маршрута я обратил внимание на свежие следы архаров. Наш лагерь был расположен вблизи небольшого широкого каньона, и после утомительного дня, пользуясь вечерней прохладой, я решил прогуляться в сторону этого ущелья. Стояли тихие сумерки, солнце закатилось за невысокие хребты, по небо еще отливало золотисто-красным цветом. Подойдя к ущелью, я вдруг заметил на расстоянии 150–200 м от меня двигающиеся тени каких-то животных. В сумерках невозможно было определить ни их количество, ни принадлежность. Я застыл на месте, тени также выжидающе замерли. Так длилось довольно долго, пока я не решился сделать несколько шагов в сторону неизвестных животных, и тут они мгновенно бросились вверх по склону и застыли на гребне скал, с любопытством и тревогой глядя в мою сторону. Картина была впечатляющая: на еще светлом фоне неба вырисовывались силуэты двух самок архаров с детенышами и одного крупного самца с огромными витыми рогами. Я был страшно огорчен, что не взял с собой фотоаппарата, чтобы запечатлеть столь редкое зрелище. Не решаясь больше тревожить это трогательное семейство, я с сожалением повернул к лагерю.

На следующий день, специально захватив телеобъектив, я поспешил в лабиринт обрывов, надеясь на вторичную встречу с архарами. Но каньон был пуст, и только ветерок шелестел в кустах саксаула. Поднявшись на небольшую горку, чтобы еще раз убедиться в своей неудаче, я уже было начал спускаться со своими тяжелыми телеобъективом в один из лабиринтов скал, как вдруг пронзительно застрекотала птица и, идя на этот крик и обогнув очередную скалу, я с испугом отпрянул: из под нависшего утеса с шумом выскочил большой архар, видимо, отдыхавший в прохладном месте. Мгновенно он исчез за следующим поворотом и остановился уже далеко, на склоне горы, где мне и удалось его сфотографировать. Невольно вспомнились великолепные снимки и кинокадры животных, встречающиеся в различных журналах и демонстрирующиеся по телевидению. Какая это сложная работа фотографировать в природных условиях диких зверей и птиц! Сколько нужно терпения и навыка, чтобы получить хорошие кадры!

Перед самым завершением полевого сезона, 22-го сентября, мы, окончив очередной маршрут, усталые вернулись в лагерь, расположенный возле красноцветных холмов Шинэ-Усу-Худука. День был довольно прохладный, хотя и солнечный, и вечером мы с удовольствием залезли в свои теплые спальные мешки. Ночью я проснулся от сильных порывов ветра и необычного шума: казалось, будто кто-то хлопал по палатке. В спальном мешке было тепло и уютно, и я вскоре уснул. Утром в палатке было непривычно холодно, и когда мы выглянули, то ахнули: все было покрыто глубоким слоем снега, который все еще продолжал падать. С большим трудом повариха Валя с помощью шофера Полотнова разожгла примус и накормила нас горячей кашей.

Дальше продолжать работать было невозможно, и мы, срочно свернув лагерь, отправились в Сайн-Шанд. Поездка оказалась трудной, так как все дороги были заметены, и одинокие верблюды тоскливо брели по снежным просторам, выискивая торчащие из-под снега кусты. Немного поблуждав, мы благополучно доехали до аймачного центра, где устроились в теплой гостинице. На следующий день снова выглянуло солнце и большая часть снега растаяла, но воздух оставался холодным. Было решено возвращаться в Улан-Батор.

Преодолев Хэнтэйский хребет и перевал Богдо-Улы, мы увидели столицу Монголии в зимнем наряде. Большая часть отрядов уже вернулась на базу, и все были заняты упаковкой своих коллекций для отправки в Советский Союз.

Прощай, Улан-Батор, до следующего года!

Глава 6

Находки яиц динозавров в Гоби

Летом 1968 г. было запланировало изучить осадочные толщи в более северных районах Гоби. Из книги А. К. Рождественского было известно, что восточнее сомона Мандал-Обо находятся довольно значительные обрывы верхнемеловых отложений – уступы Ологой-УланЦав, Улан-Цав, Дзуп-Баян и Барун-Баян. В этих местах советские палеонтологи в 40-х годах обнаружили лишь крупные разрозненные кости динозавров, в связи с чем эти местонахождения сочли малоперспективными для раскопок.

Выехав из района Баин-Дзак, наша машина у сомона Мандал-Обо свернула по слабоукатанной дороге на восток, в сторону сомона Цогт-Обо. Места вокруг, как и везде в Северной Гоби, были покрыты травянистой растительностью и кустарниками. Справа от дороги простиралась небольшая низина с пятнами барханных песков и зарослями саксаула. Со стороны этой опущенной части впадины на расстоянии 10–20 км виднелась буро-красная гряда, которая дальше к востоку приобретала более внушительные размеры и выделялась на светлом фоне неба темной полосой с отдельными небольшими зубчатыми выступами. По всем данным, это и была гряда Ологой-Улан-Цав.

Свернув с дороги на юг, мы с некоторым трудом пересекли извилистый сайр и медленно, лавируя между зарослями саксаула и песчаными косами, стали продвигаться к гряде. К ней была направлена целая сеть сухих русел. Выбрав наиболее широкий сайр, машина устремилась к широкому ущелью, которое прорезало гряду осадочных пород. Для установки лагеря мы выбрали удобную площадку рядом с сайром, на склоне красной гряды. Колодцев поблизости не было видно, но в наших флягах имелся запас воды. Стало быстро темнеть, и лучи заходящего солнца превратили буро-красную гряду в причудливую пылающую стену.

Со следующего утра начались обследования этого нового места. Барсболд Р., А. В. Сочава, В. Ф. Шувалов и я разбрелись по склонам и сайрам для рекогносцировки. Эти сайры, «вгрызаясь» в осадочные толщи отвесных склонов, к водораздельному участку уменьшались по глубине, а, перевалив на противоположный склон, вновь в него врезались.

Нас удивил состав осадочной толщи. Весь массив был сложен очень грубым материалом, состоящим из крупнозернистых песчаников, гравелитов и конгломератов, среди которых лишь в некоторых местах виднелись отдельные линзы и слои более тонких алевролитов и красных глин. Только самые нижние горизонты, выступающие на склонах гряды в виде буро-красных останцев, были сложены мягким глинисто-песчаным материалом. Па этих останцах хорошо заметно было множество следов архаров и янгиров, облюбовавших эти места для своих лежбищ.

Результаты наших первых маршрутов оказались малообещающими: найдено было небольшое количество разрозненных костей динозавров, а в глинистых горизонтах собраны единичные обломки панцирей черепах. Остатки беспозвоночных совершенно отсутствовали. Каково же было паше удивление, когда во время повторных исследований и описания разрезов все участники похода вдруг почти одновременно обнаружили в разных местах гряды какие-то странные образования шаровидной формы, покрытые зернами песка и гравелитов. Эти шары были принесены в лагерь, где подверглись тщательному осмотру. По величине они достигали 12–15 см. В некоторых местах песчанистая корка отделялась и под ней отчетливо проступала почти гладкая, слегка пористая поверхность. По их виду можно было предположить, что перед нами яйца еще неизвестного животного – возможно, и динозавра.

Чуть позже во время специальных сборов загадочных шаров были найдены природой отпрепарированные экземпляры с прекрасно сохранившейся скорлупой. И тут уже всякое сомнение отпало – нами было обнаружено в Монголии крупное местонахождение кладок яиц динозавров нового типа. Удивление вызывало большое их количество. Почти по всей толще грубых песчаников и гравелитов встречались разрозненные, вымытые из пород яйца, а местами – вцементированные в породу целые кладки яиц с максимальным количеством в 12–15 штук. [10]10

Диаметр яиц в таких кладках достигал 14–15 см, толщина известковой скорлупы – от 1.5 до 2.5 мм, объем – около 1.5 л.

[Закрыть]

Яйцо динозавра из Ологой-Улан-Цава. х 0,3. Материалы А. В. Сочавы.

Эти находки несомненно являлись большой сенсацией!

Грубые красиоцветные толщи гряды Ологой-Улан-Цав, безусловно, принадлежали к отложениям сайншандинской свиты, т. е. характеризовали самые низы позднемелового разреза сеноманского возраста. Подобные осадочные образования уже встречались в Восточной Гоби, а в дальнейшем – в Улан-Цаве, Варун-Баяне и в Заалтайской Гоби, в районе Души-Улы. В аналогичных отложениях последнего района значительно позже, в 1970 г., В. Ф. Шуваловым и Барсболдом Ринчином были собраны такие же яйца.

Привезенная нами в Улан-Батор коллекция яиц вызвала большой интерес у монгольских, советских и польских палеонтологов и геологов. Геологическому институту Академии наук МНР, а позже Палеонтологическому музею Академии наук СССР в Москве, эта коллекция была преподнесена в дар и экспонирована. Несколько экземпляров оставлено в Ленинграде в наших коллекциях для дальнейшего исследования.

О наших находках стало, конечно, известно всеведующим корреспондентам газет, которые срочно поместили заметки с весьма интригующими названиями.

Такие крупные специалисты по древним ящерам, как А. К. Рождественский и Л. И. Хозацкий, вначале несколько скептически отнеслись к этим находкам. Их главным образом смущало присутствие яиц в столь грубом материале, так как до сих пор считалось, что динозавры обычно откладывали свои яйца в тонкозернистых песках. Это давало им основания предполагать, что яйца находятся в переотложенном состоянии. Но такое мнение полностью опровергалось находками целых больших кладок, вцементированных в грубообломочную толщу. Для того чтобы внести ясность в этот спорный вопрос, обратимся к истории предшествующих находок яиц динозавров, опираясь на опубликованные работы А. В. Сочавы и И. А. Садова.

Впервые яйца динозавров в гобийской части Монголии найдены в 20-х годах участниками Центральноазиатской экспедиции Музея естественной истории Соединенных Штатов Америки. Они были обнаружены в уступах Шабарак-Усу (Баин-Дзак), в Северной Гоби, и залегали веерообразно в виде кладок. В одной из таких кладок оказалось до 30 яиц, расположенных в три слоя один над другим. Встречались также разрозненные яйца и их скорлупа. Эти находки получили мировую известность, а их изучением занялись исследователи не только Нового Света.

Все последующие палеонтологические экспедиции непременно посещали уступы Баин-Дзака, пытаясь повторить сборы американцев. В 40-х годах советская палеонтологическая экспедиция под руководством И. А. Ефремова собрав там также довольно обширную коллекцию, а позднее, в 60-х годах, и участники Польско-Монгольской палеонтологической экспедиции под руководством 3. Киелан-Яворовска не обошли это место. Но к тому времени уступы уже сильно обеднели, и сборы оказались более скромными. Сами хозяева страны, монгольские исследователи, также извлекли несколько кладок этих причудливых яиц, экспонируемых сейчас в залах Национального музея в Улан-Баторе.

Создавалось впечатление, что лишь уступы Баин-Дзака являлись хранилищем динозавровых яиц. Правда, скорлупа их попадалась палеонтологам и в других местах Южной Гоби, но целые яйца и кладки не были обнаружены в обширных бедлендах иных районов Гоби.

До посещения района Ологой-Улан-Цав наш отряд, естественно, также побывал в Баин-Дзаке, но кроме найденной в довольно большом количестве скорлупы яиц, нам особенно похвастаться было печем, а о целых кладках и помышлять не приходилось, если учесть, что из уступов Баин-Дзака до нашего посещения было извлечено в общей сложности несколько сотен яиц динозавров.

Эти яйца, продолговатой формы и 10–15 см в длину, несколько напоминали крупные огурцы. В течение многих лет вокруг них велись жаркие споры. Одни ученые настаивали на их принадлежности черепахам, другие – динозаврам. В конечном итоге их «динозавровое» происхождение было как будто доказано, и американцы высказали предположение, что яйца принадлежали примитивным рогатым динозаврам – протоцератопсам, скелеты которых были встречены в тех же уступах Баин-Дзака. Последняя гипотеза вызывала сомнение у многих специалистов на том хотя бы основании, что большие кладки сравнительно крупных яиц вряд ли могли откладываться довольно мелкими протоцератопсами.

Широкая распространенность яиц такой формы и отсутствие находок иной на данной территории привели к тому, что у большинства палеонтологов сложилось представление о существовании в Монголии лишь одного типа динозавровых яиц. Из литературных источников было известно, что во Франции, в Провансе, а также в Северной Америке были найдены яйца динозавров' иной формы и типа.

Располагая достаточно конкретными сведениями о баиндзаковских яйцах, мы, естественно, с большим любопытством осматривали свои находки из Ологой-Улан-Цава. Сам факт существования яиц иного типа вызывал несомненный интерес. Эти находки повлияли на ход наших дальнейших действий. При посещении районов Южной и Заалтайской Гоби участники экспедиционного отряда скрупулезно обследовали мощные осадочные толщи: не попадутся ли еще какие-нибудь новые яйца динозавров? Наши надежды вполне оправдались. В том же 1968 г. при изучении отложений крупной Ширэгин-Гашунской впадины и обрывов Бугин-Цава в Заалтайской Гоби А. В. Сочавой, В. Ф. Шуваловым и Барсболдом Ринчином были найдены небольшие кладки динозавровых яиц и многочисленная их скорлупа. Эти яйца оказались значительно меньшего размера и сильно отличались по форме от яиц Ологой-Улан-Цава и Баин-Дзака. Не вызывало сомнений, что пустыня Гоби хранила в своих недрах остатки яиц, принадлежащих представителям различных групп динозавров, существовавших в течение позднемелового времени в южных и центральных районах Монголии.

Благодаря нашим детальным геолого-палеонтологическим исследованиям в Гобийской пустыне мы случайно оказались обладателями богатейшего материала по ископаемым яйцам динозавров. Естественно, возникал вопрос: что делать с этой уникальной коллекцией? Просто положить ее в витрины соответствующих музеев, не подвергнув научному анализу? К сожалению, в палеонтологических институтах Советского Союза не оказалось специалистов по яйцам динозавров. Известный специалист такого профиля И. А. Садов умер, не подготовив себе замену и не успев даже опубликовать все результаты своих исследований.

Эта проблема была решена самым неожиданным образом. Наш литолог А. В. Сочава, загоревшись «проблемой яиц», с большим энтузиазмом взялся за дальнейшее детальное исследование собранной коллекции. Ему очень помогли знания микроскопического изучения шлифов пород. Нашим лаборантом-шлифовальщиком Верой Третьяковой было изготовлено большое количество радиальпых и тангенциальных шлифов скорлупы яиц. Эти шлифы скрупулезно изучались и сравнивались А. В. Сочавой.

Прежде всего необходимо было выяснить, действительно ли найденные яйца принадлежат динозаврам и какие различия намечаются между отдельными группами яиц? Итак, первый вопрос: что говорит в пользу принадлежности кладок яиц именно этой, давно исчезнувшей группе животных? Прямые доказательства как-будто бы отсутствовали, ибо внутри яйца никогда еще не были обнаружены остатки зародыша динозавров. Это и понятно, так как в случае захоронения яйца с эмбрионом остатки последнего, не имевшие еще твердого скелета, полностью разрушались и не могли сохраниться в течение последующих миллионов лет в отличие от известковой скорлупы ископаемого яйца.

Известно, что яйца с известковой скорлупой откладывали птицы и некоторые группы пресмыкающихся, а именно черепахи и крокодилы. В прошлые эпохи к их числу принадлежали, вероятно, динозавры и птерозавры. Птицы в позднемеловую эпоху представляли собой весьма малочисленную группу и были относительно малы по размерам. К тому же их остатки в Центральной Азии очень мало известны. Развитие птиц, их широкое распространение и появление среди них таких крупных представителей, как страусы, яйца которых по форме и размеру сильно напоминают яйца, найденные в Ологой-Улап-Цаве, относятся к значительно более позднему времени – третичной эпохе. Отсюда можно заключить, что гобийские яйца не могли принадлежать представителям класса птиц. Кладки яиц, обнаруженные нами в Монголии, не могли принадлежать и птерозаврам (летающим ящерам) – весьма редкой группе животных, остатки которых в виде отдельных костей нами были найдены в Гоби лишь в одном местонахождении.

Детальным изучением осадочных толщ Гобийской пустыни в районах нахождения кладок яиц было установлено, что в значительном количестве в этих толщах встречаются лишь скелетные остатки динозавров, черепах и крокодилов. Таким образом, только эти три группы животных могли здесь откладывать свои яйца. Решить этот вопрос можно было лишь путем исследования микроструктуры скорлупы яиц различных групп пресмыкающихся и птиц. Особенно важно было сравнить микроструктуру скорлупы яиц черепах и крокодилов со скорлупой найденных нами яиц.

Исследования А. В. Сочавы показали, что скорлупа яиц черепах состоит из одного слоя, образованного известковыми сферокристаллическими отдельностями, плотно прилегающими друг к другу, по не связанными жестко. Такое строение скорлупы допускает некоторое увеличение яйца в размере за счет поступления извне воды, необходимой для развития зародыша после того, как яйцо было отложено.

Яйца крокодилов, как отмечал А. В. Сочава, благодаря более развитой, чем у черепах, белковой оболочке весь необходимый запас воды содержат в себе уже в момент откладки. В скорлупе яиц крокодилов отдельности сливаются в верхней части в сплошную оболочку, и границы между ними едва различимы. Скорлупа такого строения называется двуслойной и лучше предохраняет от испарения содержащуюся в яйце влагу.

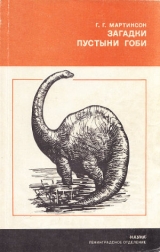

Скорлупа различных гобийских яиц имеет как однослойную, так и двуслойную структуру. Однослойная скорлупа характерна для круглых яиц из Ологой-Улан-Цава. Эта скорлупа пронизана множеством аэрационных каналов, расположенных очень близко друг к другу, и практически состоит лишь из тонких перегородок между каналами. Через эти многочисленные аэрациоиные каналы внутрь яйца поступает кислород, необходимый для дыхания зародыша. У яиц другой формы микроструктура скорлупы существенно отличается. На этом основании А. В. Сочава разработал соответствующую классификацию скорлупы. Так, например, тип строения однослойной скорлупы яиц из Ологой-Улан-Цава с ее многочисленными аэрационными каналами А. В. Сочава назвал мультиканальным. Двуслойная скорлупа из нашей коллекции, имеющая впутреиний так называемый сосочковый слой и внешний – губчатый, делилась на ангустокапальную и пролатокапальную скорлупу по характеру строения аэрационных каналов.

У ангустоканальной скорлупы каналы узкие и имеют постоянный поперечник на всем своем протяжении. У пролатоканального типа скорлупы каналы расширяются в своей средней части и имеют нерегулярную форму,

В обоих последних случаях губчатый слой в несколько раз превышает по толщине сосочковый.

Микроструктура яиц динозавров из меловых отложений Гоби. х 20. Материалы А. В. Сочавы.

1 – скорлупа яйца мультиканального типа из района Ологой-Улан-Цав в радиальном и тангенциальном разрезах; 2 – скорлупа яйца ангустоканального типа из района Бугин-Цав; 3 – скорлупа яйца пролатоканального типа из района Ширэгин-Гашуна; ак – аэрационные каналы, Г. С. – губчатый слой, С. С. – сосочковый слой.

Все перечисленные типы скорлупы яиц из позднемеловых отложений пустыни Гоби по своей микроструктуре, по мнению А. В. Сочавы, существенно отличаются от скорлупы яиц современных черепах и крокодилов. Напрашивается вывод, что данные яйца принадлежат какой-то группе меловых пресмыкающихся. Такой группой могли быть только динозавры, остатки которых обнаружены в этих нее осадочных толщах Гоби. В пользу такого предположения свидетельствовали также их размеры.