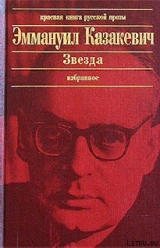

Текст книги "Двое в степи"

Автор книги: Эммануил Казакевич

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Глава третья

Штаб армии еще на рассвете ушел дальше на восток, и Огарков разыскал его только на следующий день в большой станице. Усталый и голодный, лейтенант расспросил, где находится изба оперативного отдела, и поплелся туда.

Офицеры из оперативного отдела буквально накинулись на него. Почему так долго не приезжал? Где находится дивизия? Что с ней? Почему ее рация упорно молчит? Какие там потери?

Огарков, растерянно мигая, ответил:

– Я не смог туда пробиться. Там немцы прорвались, и я чуть к ним не попал. А дивизия, наверно, отошла. Я к ней не мог пробиться.

Штабные ошеломленно молчали, потом куда-то побежали докладывать, а Огарков стоял посреди комнаты, не зная, что делать.

Вскоре пришел полковник Воскресенский, начальник оперативного отдела. Он вначале напустился на Огаркова, потом, надев на нос пенсне и заметив растерянный вид лейтенанта, замолчал, сел на стул и начал его допрашивать со спокойствием вконец замученного человека.

Огарков, хлопая ресницами и чуть не плача, рассказал, как было дело. Конечно, картина, нарисованная им, была весьма далека от истины, но не потому, что он хотел утаить истину, а потому, что не знал ее. Например, он не знал, что слышанный им ночью гул был гулом нашей отходящей на восток танковой части, а не танков противника; что слова, брошенные обозниками насчет того, что все ушли на Дон, были словами до смерти напуганных людей, не знающих обстановки; что немцы действительно прорвались, но значительно севернее дивизии.

Полковник сидел как оглушенный. Весь ужас положения заключался в том, что несколько часов назад ему доложили о гибели майора, посланного в ту же дивизию с тем же поручением.

Теперь, когда оказалось, что и офицер связи вернулся ни с чем, с потрясающей ясностью, повергшей в трепет Воскресенского и всех штабных, выявился тот факт, что приказ об отходе на новый рубеж не был вручен дивизии и дивизия дерется с превосходящими силами немцев на прежнем рубеже. За последние сутки немцы прорвались еще в двух направлениях, видимо обтекая сражающуюся дивизию, и, может быть, уже окружили ее.

В свете этих страшных предположений какое значение имела судьба какого-то струсившего лейтенанта? О нем попросту забыли, и только часа через четыре начальник штаба армии отдал приказ об отдаче под суд Военного Трибунала Огаркова, офицера связи от уже, может быть, не существующей дивизии.

Неожиданным защитником Огаркова оказался не кто иной, как полковник Воскресенский. Зная, однако, что генерал терпеть не может «слюней», он защищал лейтенанта несколько своеобразно, одновременно осыпая его проклятиями и презрительными эпитетами:

– Да он птенец, молокосос проклятый… Заблудился, болван… Безмозглая шляпа он, а не лейтенант… Послать его, дурачка, на передовую!

Перед глазами полковника стояло молодое растерянное лицо лейтенанта с хлопающими ресницами.

Может быть, генерал послушался бы своего заместителя, но тут в избу ввалился летчик Дорохов, только что прилетевший на своем У-2 с разведки: его посылали разыскать ту самую дивизию. Летчик был окровавлен и бледен. Судя по всему, дивизия сражалась на прежнем рубеже. По-видимому, немцы окружили ее. Сесть в расположении дивизии Дорохову не удалось: когда он начал снижаться, немцы стали его бешено обстреливать из пулеметов, пробили машину в семнадцати местах и ранили Дорохова в руку. Он еле долетел обратно.

– Под суд трибунала, – прохрипел генерал, подымаясь с места и ломая свои большие жесткие пальцы.

Только что заснувшего Огаркова разбудили, посадили в машину и повезли в соседнюю станицу, где располагались трибунал и прокуратура армии. Здесь у него отобрали пистолет и ввели в избу, где у маленького дощатого крестьянского стола сидела полная суровая женщина в гимнастерке с двумя «шпалами».

Это и была жена командующего армией, о которой Огаркову поведал Синяев. В ее глазах Огарков прочел нескрываемую враждебность, глубоко поразившую его.

Варвара Петровна, жена командующего, потеряла единственного сына полгода назад под Москвой. Сын ее тоже был лейтенантом, тоже светлым блондином. Он командовал десантным отрядом. Высадившись в тылу у немцев во время нашего зимнего наступления, этот отряд носился на лыжах по немецким тылам, рвал вражеские коммуникации в Подмосковье, истреблял небольшие группы немцев и дождался-таки подхода наших войск. Однако Сережа был к тому времени смертельно ранен и умер среди своих, что было бы утешением для него самого, если бы он очнулся от беспамятства, но не могло служить утешением для матери. А он так и не очнулся.

Глядя на высокого белокурого молодого лейтенанта, Варвара Петровна на секунду ощутила ноющую боль, которую тотчас подавила. Она стала задавать обычные вопросы, стараясь игнорировать юношеское обаяние лейтенанта и принимать во внимание только факты. Факты же были недвусмысленны: лейтенант не выполнил боевого приказа. Теперь следовало выяснить: по трусости или по неумению? Можно было склониться ко второму. Но факты были таковы: Сергей (его тоже звали Сергеем) Леонидович Огарков окончил училище, – правда, специальное, да и краткосрочное, но там изучали и топографию, и тактику, и политграмоту. У него недоставало опыта? Да. Но опыта не было и у… и у других молодых лейтенантов, образцово выполнявших любые задания.

Тут Варвара Петровна поймала себя на том, что она все время думает о своем сыне и сравнивает с ним этого Огаркова. «Так нельзя, – строго одернула она себя. – Другие лейтенанты тут ни при чем».

И она стала спрашивать с самого начала, вдумчиво прислушиваясь к ответам, пристально приглядываясь к малейшим изменениям в выражении лица лейтенанта.

На вопрос о том, признает ли он себя виновным, он ответил, что признает, и, не читая, подписал все, что требовалось.

Огаркова отвели в землянку на окраину станицы, а Варвара Петровна приступила к допросу свидетелей. Их было только двое: лейтенант Синяев и майор из оперативного отдела. Но где-то бился с врагом третий свидетель – дивизия, и этот свидетель незримо присутствовал в деревенской избе.

После того как свидетели ушли, Варвара Петровна долго сидела в одиночестве над протоколами. Да, лейтенант Огарков был виновен. Виновен, независимо от других лейтенантов.

На следующий день утром дело поступило в трибунал.

Представ перед трибуналом, Огарков сразу как-то успокоился. Здесь была тихая и будничная обстановка. Члены трибунала сидели на потемневших от времени табуретках за таким же темным дощатым столом, под фотографиями усачей-солдат времен первой мировой войны. Из открытого окна доносился плач детей и голос хозяйки, то и дело повторявшей:

– А вот я вас ремнем!…

Огарков посмотрел на лица членов трибунала. То были спокойные, словно издавна знакомые русские лица с добрыми глазами. И ему показалось, что эти люди тоже сейчас скажут: «А вот мы тебя ремнем…»

– Фамилия? – спросил председатель.

– Огарков.

– Имя и отчество?

– Сергей Леонидович.

– Возраст?

– Двадцать лет.

– Звание?

– Лейтенант.

– Должность?

– Офицер связи при штабе армии.

– Образование?

– Десятилетка и военно-химическое училище.

Отвечая на эти вопросы и зная, что ответы на них заранее хорошо известны председателю, Огарков даже чуть-чуть повеселел.

– Вы знали, какой приказ вы везете в свою дивизию? – нетерпеливо вмешался один из членов трибунала.

– Да.

– Я спрашиваю о содержании приказа. Знали вы его содержание?

Огарков, помолчав, ответил:

– Да, знал.

Председатель спросил неожиданно мягко и совсем по-граждански:

– А кто был ваш отец, Огарков?

Слово «был» вырвалось непроизвольно и заключало в себе нечто необычайно грозное для Огаркова. Огарков этого не уловил, однако, и сказал:

– Он инженер на заводе в Горьком.

Вскоре были вызваны свидетели. Лейтенант Синяев, не по-обычному хмурый и сдержанный, избегая глядеть на Огаркова, рассказал о том, как они ехали и где расстались. На вопрос о поведении Огаркова в пути следования он ответил:

– Дрейфил. Только я думал, что это от неопытности, молод еще…

– А вам-то сколько лет? – по удержался от вопроса председатель.

– Двадцать два года, – хмуро ответил Синяев, глядя в окно, и внезапно сказал: – И еще ординарца ему не дали. – Но, подумав мгновенно, он жестко добавил: – Все равно сдрейфил. Ведь рядом со штабом дивизии был, у хутора Павловского…

Майор из оперативного отдела кратко изложил обстановку, сложившуюся вчера на фронте, в связи с этим оттенил значение проступка, совершенного обвиняемым, и закончил словами:

– Мы потеряли эту дивизию.

После допроса свидетелей заседание было прервано. Обвиняемого отвели в землянку. Трибуналу принесли обед. Принесли обед и Огаркову, но есть ему но хотелось. Он сидел и думал о словах Синяева и майора из оперативного отдела, и эти слона странно смешивались у него в голове: мы потеряли эту дивизию, а ему ординарца не дали. И почему ему не дали ординарца, раз дивизия все равно потеряна?

Вот такие и разные другие мысли услужливо лезли со всех сторон, чтобы прикрыть, затуманить главную и самую страшную мысль.

Сидя в оцепенении на полу, он не сразу заметил другого человека, который лежал в самой глубине землянки и крепко спал. Только тогда, когда человек задвигался и приподнялся, Огарков обратил на него внимание.

Человек этот был в гражданской одежде. Оказалось, что он приговорен к расстрелу за дезертирство. Во время отступления он в какой-то деревне переоделся и ушел в сторону, но его задержали.

То был пожилой, волосатый, мрачный и грязный человек. Он курил толстые махорочные скрутки и без конца тупо повторял:

– А мне какое дело?…

– Почему вы так? – спросил Огарков.

– Не хочу воевать, – ответил приговоренный. – Я баптист, понимаешь? – И добавил: – Пусть немец приходит. Все одно.

– Как же так «все одно»? – ужаснулся Огарков. – Что вы говорите? Ведь они фашисты! Просто странно, что вы это говорите! Еще русский человек…

– А мне какое дело?…– сказал приговоренный.

«Сумасшедший он, что ли?» – подумал Огарков.

Вдруг глазки приговоренного по-звериному хитро засверкали, словно из глубин этого обезьяньего волосатого черепа с трудом и натугой вылущилась наконец одна человеческая мысль, и он спросил:

– А ты-то, советскай, за что сюды попал?

Огарков растерялся. Сила и убедительность этого вопроса потрясли его.

Приговоренным, не дождавшись ответа, хрипло рассмеялся, потом быстро подполз к Огаркову и зашептал:

– Всех нас перебьют, – коли не немцы, то энти…

Тут Огаркова вызвали в трибунал. Стоя перед столом, он слушал слова приговора будто из далекой дали, и только последняя, заключительная фраза на секунду вывела его из состояния почти полного небытия. Фраза эта гласила:

«Приговорить бывшего лейтенанта Красной Армии Огаркова Сергея Леонидовича к высшей мере наказания – расстрелу».

Перед тем как отвести осужденного обратно в землянку, один из конвоиров, коренастый и молчаливый казах, сорвал с его петлиц кубики – знаки лейтенантского звания – и закинул их далеко в картофельные кусты.

Баптиста в землянке уже не было. Огарков сел на свою шинель, и долго его мысли вертелись вокруг да около той, главной мысли, которая еще не то что не доходила, а словно билась о его сознание, как волна о стеклянную перегородку. Эта спасительная стеклянная перегородка выросла вокруг самого центра сознания в момент, когда были произнесены те слова. Сквозь нее было видно, но она спасала от непосредственного взрыва боли, который неминуемо произошел бы при соприкосновении мягкой младенческой ткани сознания с бурлящей, горькой и смертельно-едкой волной главной мысли.

Но сколько ни думай о чем угодно и, в сущности, ни о чем – все эти мысли завершаются здесь, в землянке, и все равно ставится во всю гигантскую, до неба, высоту вопрос: что ты делаешь тут?

Все стало ясно, когда вспомнилась мать. Мать не должна была проникнуть за перегородку, но как только она проникла, все сразу стало ясно. Перегородка обрушилась. Что будет с мамой, когда она узнает о своем сыне, – не о том, что он погиб, а о том, как он погиб, – вот что было важнее всего.

Он так зарыдал, что часовой, стоявший у входа в землянку, вздрогнул.

– Пустите меня! – крикнул Огарков вне себя. – Я должен им все сказать!

Он стал лихорадочно обдумывать, что такое ему нужно сказать своим судьям. Ведь он ничего им не сказал. Он ведь только бормотал что-то. Ведь нужно было ясно и понятно объяснить им, что он, Сережа Огарков, готов все отдать всем. И что он именно Сережа Огарков, а не кто-нибудь другой, посторонний. Они ведь не могут не понять, что это не то, что должно быть. Он потребует, чтобы его выслушали, не так просто, в какой-то избе, а по-настоящему.

Они не имеют права не выполнить его требование. Здесь Советский Союз, где каждый человек имеет право быть выслушанным.

Лицо Огаркова просветлело.

Пусть они наконец запросят его полк.

В конце концов он не офицер связи, а начхим полка. Пусть спросят у майора Габидуллина, у Кузина, у Дубового, у Вали.

Вспомнив свой полк, Огарков совсем ободрился. И мысль о том, что ни Вали, ни Кузина, ни Дубового, ни майора Габидуллина уже, может быть, нет в живых, подкралась к нему как-то незаметно и ошеломила его. Так о них, значит, именно о них и говорил майор из оперативного отдела, сказав: «Мы потеряли эту дивизию».

Только теперь эти, как казалось ему раньше, отвлеченные слова наполнились понятным и страшным содержанием. «Значит, это я убил вас, мои дорогие?» – шепотом спросил Огарков у медленно вставшей перед его глазами вереницы лиц и имен. Сильная, неудержимая дрожь стала бить его. Дрожь, впрочем, скоро унялась, сменившись мертвой оцепенелостью. Нет, он ничего не имел сказать трибуналу. Все, что произойдет, – должно произойти, потому что это справедливо.

Глава четвертая

Солдат Джурабаев – тот самый, что сорвал с петлиц Огаркова кубики, – стоял на часах возле землянки осужденного и приглядывался к окружающему миру не просто так, а с точки зрения часового. Большая курица с цыплятами, гуляющая неподалеку, его не касалась. Вороне, пронзительно орущей на верхушке тополя, не мешало бы и помолчать, находясь так близко к объекту охраны. Ветер, шуршащий в траве, несколько раз привлекал его внимание, но покуда это был только ветер и за шуршанием ничего не крылось.

Он прислушался к «объекту» – там было тихо. Осужденный не подавал признаков жизни.

Джурабаев был один из тех исполнительных, до щепетильности точных солдат, которые иногда кажутся туповатыми. Он попал в армейскую роту охраны недавно, после легкого ранения, и считал это неожиданным счастьем, потому что жизнь при штабе армии была куда более легкой и безопасной, нежели жизнь на передовой. Однако он помнил об оставшихся на переднем крае товарищах, которые были ничем не хуже его, – поэтому он не мог считать справедливым постигшее его счастье и старался компенсировать свою совесть беззаветной преданностью службе. Службе с большой буквы, выполняя устав до мельчайших тонкостей, не давая себе поблажек ни в чем.

Его неподкупность и молчаливая служебная исполнительность вошли у солдат в поговорку. Внешность его была под стать душе: он был приземист, сложен крепко и основательно, круглолиц и узкоглаз. Обладая силой буйвола, он был с товарищами кроток и обходителен той свободной и временами тонкой обходительностью, которая свойственна восточным людям и, может быть, берет свое начало в дровней цивилизации Китая.

Он вполне прилично знал русский язык и любил читать русские книги – все равно какие: стихи так стихи, брошюры так брошюры, а попадется старая газета – так и газету. Однако он не ладил с грамматикой и, разговаривая, почти все слова склонял невпопад. Зная эту свою слабость, он был молчалив из самолюбия.

Заходило солнце, и Джурабаев определил, что смена ему будет приблизительно через час. Действительно, вскоре послышались шаги, и Джурабаев крикнул:

– Кто идет?

То не была смена. Подошедшую к землянке девушку Джурабаев несколько раз видел в трибунале и понимал, что онa там служит. Но так как девушка шла одна, без разводящего, он не допустил ее близко.

– Товарищ часовой, – сказала она, – мне нужно вручить осужденному копию приговора. Я секретарь трибунала.

– Разводящий, – сказал Джурабаев.

– Да, – возразила секретарша, – но разводящий ведь при штабе в соседней станице…

– Разводящий, – повторил Джурабаев.

Секретарша стояла в нерешительности. Разводящий приезжает сюда на повозке для смены часовых не чаще одного раза в четыре часа, так как солдат в роте мало.

– Разве вы меня не знаете? – спросила она.

– Без разводящий нэльзя, – сказал Джурабаев, и она поняла, что спорить бесполезно.

Она уже собралась уходить, когда в небе раздался знакомый зловещий гул моторов. «Воздух!» – послышались крики. Земля затрепетала от разрывов. Удары следовали один за другим с адской быстротой, словно кто-то огромный быстро-быстро хлопал по земле гигантскими железными ладонями все ближе и ближе.

Девушка припала к земле, и так как единственным убежищем здесь могла служить землянка с осужденным, девушка поползла к ней, но ее остановил тихий и решительный возглас:

– Стой!

Она подняла глаза и, встретившись со взглядом часового, сочла за лучшее остаться на месте.

Самолеты, отбомбившись, вразброд улетали обратно на запад. Девушка поднялась, отряхнулась, негодующе посмотрела на невозмутимое лицо часового и пошла в деревню. На полдороге она встретила разводящего, который ехал к Джурабаеву на повозке. Секретарша уселась на повозку и поехала обратно к землянке, горько жалуясь на Джурабаева. Разводящий усмехнулся:

– Этот у нас такой… Родную мать не пустит.

Она вручила осужденному приговор. Осужденный, против ожидания, был спокоен, хотя и очень бледен. За несколько часов он невероятно осунулся и даже чуть постарел, вернее – повзрослел. Когда он расписывался в получении приговора, его рука дрожала самую малость. Девушка вышла из землянки с тяжелым чувством.

Джурабаев сидел на корточках и ел кашу. Разводящий курил, виновато вздыхал – он не привез смены: двое заболели, двое уехали за продуктами. Джурабаеву предстояло отбывать службу часового еще полтора-два часа, пока вернутся люди, посланные за продуктами. Еду для осужденного разводящий также не привез: он думал, по его словам, что того «вот-вот кокнут».

– Когда его? Скоро? – спросил он.

– Еще не утвердил Военный совет. Без утверждения нельзя.

– И чего это с таким возятся! – сказал разводящий и посмотрел на Джурабаева.

Джурабаев разделил кашу на две части, отломил от своей «пайки» ломоть хлеба и, положив то и другое в крышку котелка, снес вниз, осужденному. Вернувшись, он быстро доел свой заметно уменьшившийся ужин и снова приступил к исполнению обязанностей часового. Разводящий же и секретарша уехали.

Через некоторое время снова появились над станицей немецкие самолеты и, сбросив несколько бомб, улетели. Воцарилась тишина.

Джурабаев чутко прислушивался к окружающему и вскоре уловил дальние выстрелы или, может быть, разрывы, хотя это было больше похоже на выстрелы. Ворона на тополе наконец замолчала, улетев или, возможно, заснув. Недалеко в густой пшенице раздавался тихий шорох – там возились суслики или полевые мыши. Все громче становилось стрекотание множества насекомых. Лунный серп выглянул из-за тополя и, с минуту помедлив, лениво пустился бежать мимо облаков, оставаясь на месте. Поскрипывали новые сапоги Джурабаева, на днях только полученные, – предмет его гордости и особых забот.

В деревне послышались встревоженные человеческие голоса, гудение автомашин, конское ржание, потом все умолкло окончательно, даже ветер затих.

Джурабаев вдруг испытал неизвестно чем вызванное чувство одиночества и полной покинутости. То было вначале инстинктивное чувство, которое он, однако, безуспешно старался подавить в себе. Причину этого он понял несколько позднее: сколько ни приходилось ему стоять ночью часовым, ни разу вокруг не царила такая необычайная, полная тишина; всегда были слышны голоса, ржание лошадей, то тут, то там из открытой на секунду двери в ночь вырывался кусочек света; теперь же все словно вымерло.

Тревога Джурабаева усилилась еще и оттого, что прошло часа два, а смена все не появлялась. Джурабаев не принадлежал к разряду тех людей, для которых минута кажется часом. Раз он уже определил, что прошло два часа, значит, прошло наверняка не меньше двух с половиной. А разводящий был человек точный и приехал бы в любом случае, хотя бы для того, чтобы сообщить: люди не вернулись, надо стоять еще час или два или до рассвета.

Не допуская мысли о халатности разводящего, Джурабаев постарался успокоиться на том, что он ошибся, прошло не два часа, а час, и некоторым усилием воли заставил себя вернуться к обычным мыслям о службе, то есть о том, что он охрипнет важного преступника, приговоренного к расстрелу, и ему поэтому надлежит быть начеку. Мысли посторонние – вроде мыслей о жене, детях, родных местах – он старался держать от себя на приличном расстоянии. Когда же он ловил себя на том, что думает именно об этих посторонних вещах, он сердито отряхивался и начинал еще внимательнее прислушиваться к ночным шорохам и дыханию осужденного в землянке.

Последний, условно второй, час Джурабаев старался растянуть как можно больше и таким образом простоял еще два часа. За это время случилось одно только происшествие: неподалеку, где-то за соседней деревней, где размещался штаб армии, послышалась ружейная и пулеметная стрельба и разрывы, частые и не очень громкие. Все это продолжалось минут десять с перерывами. Потом стало тихо.

Только тогда, когда над степью забрезжило утро, Джурабаев окончательно понял, что произошло нечто необычное. Солнце, вначале ярко-красное, постепенно стало раскаляться, белеть, и уже пригревало, когда Джурабаев услышал близкие человеческие голоса. Он встрепенулся и крикнул:

– Стой! Кто идет?

Из пшеницы вышла группа красноармейцев, среди которых были и раненые. Остановившись при внезапном окрике и разглядев Джурабаева, шедший впереди боец сказал:

– Чего кричишь! Не видишь разве, кто идет?

– Стой! – повторил Джурабаев.

Солдаты переглянулись и пожали плечами. Хотя их было много, а Джурабаев стоял один, он являлся часовым, то есть лицом неприкосновенным, человеком почти не от мира сего. Каждый из них тоже не раз бывал часовым и изведал чувство отрешенности и силы, даваемое часовому уставом. Поэтому они – правда, не без ворчания – послушно пошли вдоль полосы, обходя Джурабаева. Вскоре они исчезли.

Через некоторое время появилась еще одна группа, гораздо более многочисленная. Эта шла организованно, на повозках за ней следовали минометы, и шествие замыкала кухня. Впереди колонны шел ширококостый, немного брюзглый майор с узкими раскосыми глазами, а за ним несли знамя, укутанное в серый чехол.

Остановленный окриком Джурабаева, майор пристально посмотрел на него и спросил:

– А что, тут в деревне часть какая стоит?

Джурабаев ничего не ответил, ибо знал устав.

– Что ты, глухой, что ли?

Джурабаев сказал:

– Проходы.

– Ты что здесь охраняешь? – не унимался майор.

Джурабаев угрожающе сжал шейку приклада.

Колонна прошла.

Тревога сдавила сердце Джурабаева. Он то отходил от землянки на несколько шагов ближе к станице, то снова подходил вплотную к черному отверстию землянки; он подымался на цыпочки, стараясь увидеть хоть что-нибудь за картофельным полем, за бахчой, полной арбузов и тыкв, за тополями, на которых уже снова орали вороны.

Потом, отчаявшись что-нибудь узнать и кого-нибудь дождаться, он замер, неподвижный и суровый, как изваяние, готовый ко всему и уже будто безразличный ко всему.

Он видел, как в станицу въехали пушки и тут же покинули ее, как поток людей уходил на восток, не задерживаясь. Проехали машины с ранеными. Пылили обозы. Люди то и дело показывались из пшеницы, брели по картофельным полям и пропадали из виду.

С запада, следом за уходящими войсками, медленно шло зарево: зажженные поля пшеницы и овса дымом и пламенем уходили к востоку, вослед пахарям и сеятелям своим. Тонкие дымки струились меж колосьев, обволакивали васильки, кружились вокруг подорожника и высоких стеблей бурьяна, а за дымками с негромким треском, похожим на треск лопающихся арбузов, шло пламя.

Джурабаев стоял, ожидая разводящего, который погиб уже несколько часов назад, отражая вместе со своими товарищами и штабными офицерами нападение прорвавшихся немецких танков. Танки эти дымились в семи километрах за станицей, но Джурабаев не мог их видеть. А штаб армии и все его отделы и управления были уже далеко и организовывали оборону на новом рубеже.

В полдень послышались короткие автоматные очереди, и Джурабаев увидел среди домов станицы перебегающих бойцов. Они бежали, падали, стреляли, вновь бежали и наконец исчезли.

Джурабаев спустился в землянку, поднял с полу крышку котелка, на которой лежала нетронутая каша и ломоть хлеба, положил все это в котелок, плотно закрыл его крышкой и сказал:

– Пошли.

Огарков медленно поднялся с земли и пошел к выходу.

– Шинель, – сказал Джурабаев.

Огарков послушно взял шинель, вышел из землянки и оглянулся на Джурабаева. Лицо солдата было сурово. Огарков вздрогнул, но взял себя в руки. Они вскоре очутились в небольшом яру. Здесь Огарков замедлил шаги, остановился и оглянулся.

– Иди, – сказал Джурабаев.

Огарков пошел дальше. Сначала он ни о чем не думал. Может быть, только удивлялся, почему его ведут так далеко. Потом он впервые обратил внимание на мир вокруг себя. Мир был прекрасен. Ветер шелестел в траве, над землей низко летали большие мохнатые бабочки. Вдали лаяла собака и пел петух. Вероятно, то был большой белый или черный, а может, и янтарного цвета петух с красным гребешком. Огарков вспомнил, что на свете есть петухи, собаки и бабочки.

– Иди, – сказал Джурабаев, заметив, что осужденный снова замешкался.

Солнце стояло посреди неба, и Огаркову, окоченевшему в сырой землянке, стало совсем тепло. Щебетали птицы.

Огарков вдруг подумал, что человек, идущий за ним, может выстрелить в любую минуту, – ведь не обязательно сначала остановиться, приготовиться, а потом уже кончать. Не смея оглянуться, Огарков все шел и шел, чуя холодок в затылке, словно под уже наведенным автоматом.

Но человек, шедший сзади, не стрелял. Они шли и молчали. Огарков шел все быстрее, с ужасом ожидая смертельного толчка. Наконец он услышал голос человека, шедшего сзади. Тот сказал:

– Стой.

«Конец», – не подумал, а почувствовал Огарков и остановился.

Минута прошла в тягостном молчании.

– Стреляйте же! – крикнул вдруг Огарков, не владея больше собой, и обернулся к своему спутнику.

Но Джурабаев не обратил внимания на этот возглас. Он прислушивался к чему-то, потом быстро сказал:

– Налево марш!

Огарков остался на месте. Он решил, что никуда дальше не пойдет. Пусть кончают здесь.

– Немцы, – сказал Джурабаев.

Огарков одно мгновение стоял в глубокой растерянности, потом огляделся, посмотрел на Джурабаева и свернул с дороги в высокую пшеницу. Они долго шли, пригибаясь, по полю и выбрались наконец на заросшую кустарником возвышенность. Здесь они остановились. Джурабаев снова прислушался, свирепо посмотрел на Огаркова, вздохнул и сказал:

– Иди.

И они пошли.