Текст книги "Смеющаяся вопреки. Жизнь и творчество Тэффи"

Автор книги: Эдит Хейбер

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 3 страниц)

2. Начало литературной деятельности (1898–1908)

У нас нет никаких конкретных сведений о том, что именно побудило Надежду бросить мужа и детей. Однако существует беллетризированная версия, изложенная в пользовавшемся большой известностью романе А. А. Вербицкой (1861–1928) «Ключи счастья», и в ней могут содержаться крупицы истины[61]61

Выражаю признательность Шарлотте Розенталь за эти сведения.

[Закрыть]. Героиня, о которой идет речь, Дора, пишущая популярные фельетоны под псевдонимом Дэзи, признается, что разочаровалась в жизни в результате «несчастного брака… несчастной любви… разрыва с мужем… постыдного развода». Она говорит, что «ушла от мужа… к другому… <…> Но он оказался ничтожеством… даже ниже мужа…» Она «жила с ним открыто, как жена» и «для него бросила детей». Другой человек, доктор-еврей, оказавшийся достойным ее любви, заставил ее осознать постыдность положения, в котором она оказалась, и уговорил ее уйти, «хоть в горничные, только чтоб на своих ногах стоять!..» Героиня пыталась покончить с собой, но доктор позаботился о ней, и она поправилась. Но затем, «месяц спустя… он умер», после чего она ушла от своего любовника и приехала в Петербург [Вербицкая 1915: 206–209].

Несмотря на откровенно скандальный характер истории, рассказанной Вербицкой, нельзя исключать возможность того, что к бегству Тэффи был причастен другой мужчина. В ряде ее произведений изображаются женщины, томящиеся в провинции во власти мужей-тиранов, а в двух случаях возможность сбежать от них связывается с мужчинами, которым, как выясняется, не стоило доверять[62]62

См. [Тэффи 1990б: 117–126] («Забытый путь»; впервые опубликовано в: Звезда. 1903. № 39. 7 мая; затем в [Тэффи 1910б]). См. также [Тэффи 1916б].

[Закрыть]. То обстоятельство, что единственным основанием для развода с женой в России конца XIX века была совершенная ею супружеская измена, придает версии Вербицкой еще большее правдоподобие [Hutton 2001: 30]. Более того, описание реакции семьи Дэзи на ее возвращение в Санкт-Петербург вполне может соответствовать ситуации, в которой оказалась Надежда. Дэзи утверждает: «…она [кузина] и вся родня моя встретили меня как врага. Они не могли мне простить моего развода…» [Вербицкая 1915: 210]. Семья Дэзи отказывается принять ее обратно, и хотя мы не знаем, столкнулась ли Тэффи с такой же враждебностью родных, в воспоминаниях одной из ее современниц отмечается, что в начале своего творческого пути она жила в убогой обстановке:

Она жила где-то на Лиговке, в более чем скромных меблированных комнатах «у чухонки». В ее комнатушке стоял диван, из которого вылезали конский волос и мочала, на столе шипел плохо вычищенный самовар и лежали в бумаге сыр, масло и колбаса – по-студенчески. Сама хозяйка в красном бумазейном капоте, с короткими рукавами, открывавшими очень красивые руки, полулежала на диване, а у ног ее в позе Гамлета лежал влюбленный в нее молодой критик [Щепкина-Куперник 1959: 280].

В начале литературной деятельности ей также пришлось бороться, тем более что она относилась к независимым женщинам-писательницам, в конце XIX века ставшим весьма многочисленными и зачастую прозябавшим в большой нужде[63]63

См. [Rosenthal 1996: 129–130; Mikhailova 1996: 142].

[Закрыть].

Кроме того, за десять лет, минувших после отъезда Надежды, литературный мир Санкт-Петербурга претерпел разительные изменения. Робкий эстетизм 1880-х годов сменился творческим подъемом в искусствах, ознаменовавшим начало эпохи, которую позднее назовут Серебряным веком и которая продлится примерно четверть столетия[64]64

Более подробно см. [Kalb et al. 2004: xv – xxv; Terras 1985: 460–464, 494].

[Закрыть]. Молодые поэты 1890-х годов, под влиянием европейского (в первую очередь французского) модернизма именовавшие себя символистами, отвергали меркантильное, буржуазное общество и утверждавшуюся им эстетику реализма и в протесте против нее пускались на поиски трансцендентных духовных ценностей, которые, по их мнению, постигаются не рационально, но интуитивно, посредством символов и переноса акцента на могущество звука и ритма, зачастую – в ущерб смыслу. Русскому символизму 1890-х годов было присуще декадентство – симптом тоски конца века, также позаимствованный у французов (эти термины фактически использовались как синонимы). Декаденты концентрировались на мрачных, трагических сторонах бытия, от заурядности и уродства современного общества до ужасов, таящихся в мире природы, и демонических сил, управляющих вселенной. Пытаясь противостоять этим ужасам, они предавались культу собственного «я», превращая свою жизнь в произведение искусства. В некоторых случаях это выражалось в прославлении в творчестве (и в жизни) безудержного гедонизма, стремления к наслаждениям, к каким бы последствиям оно ни приводило.

Одни восторгались поэзией символистов/декадентов, но у других ее зачастую непроницаемая туманность и шокирующее содержание становились объектами насмешек. В ранних сатирических произведениях Тэффи такое насмешливое отношение проявляется со всей очевидностью, хотя использование символов и изысканная звуковая инструментовка в ее серьезных стихотворениях свидетельствуют о том, что и она испытала на себе влияние декадентов. Прежде всего глубокое и стойкое воздействие на нее оказал характерный для символистов дуализм – стремление к трансцендентной реальности, выходящей за рамки абсурда повседневной жизни.

* * *

Перемены, произошедшие в русской литературе за то время, пока Тэффи не было в Санкт-Петербурге, затронули и ее родных, поскольку Мирра Лохвицкая стала знаменитой поэтессой, тесно связанной с символистами и декадентами. Еще в конце 1880-х годов она поражала читателей экстатическими пеанами во славу женской чувственности, яркостью колорита, картинами экзотических и фантастических миров. Едва покинув школьную скамью, благовоспитанная юная петербургская дама стала отождествляться с Сафо из своего раннего стихотворения:

Темноокая, дивная, сладостно-стройная,

Вдохновений и песен бессмертных полна…

[Лохвицкая 1896: 177] («Сафо»).

Несмотря на то что «экстатические клики» Мирры не слишком хорошо выдержали испытание временем, тогда она не только пользовалась большой популярностью, но и получила официальное признание: ее первый сборник, опубликованный в 1896 году, был отмечен Пушкинской премией, присуждавшейся Академией наук [Александрова 2007: 113][65]65

Выражение «экстатические клики» заимствовано из [Бялый 1964: 89].

[Закрыть].

Современники отмечали, что в реальной жизни Мирра совсем не походила на тот образ, который создала себе в поэзии: она «писала смелые эротические стихи… и была самой целомудренной замужней дамой в Петербурге» [Ясинский 1926: 260]. Впрочем, ее целомудрие оказалось под вопросом, когда в конце 1890-х годов она пережила страстный роман с невероятно популярным поэтом-символистом К. Д. Бальмонтом (1867–1942)[66]66

См. [Kalb et al. 2004: 57] (Bird R. Konstantin Dmitrievich Bal’mont).

[Закрыть]. Надежда впервые встретилась с Бальмонтом у Мирры, когда «Россия была именно влюблена в Бальмонта. <…> Его читали, декламировали, и пели с эстрады, его имя уже гремело по всей Руси» [Тэффи 2004: 233] («Бальмонт»)[67]67

Впервые опубликовано в: НРС. 1948. № 13821. 5 сент. С. 2. Встреча, по-видимому, состоялась в 1900 году. См. [Александрова 2007: 195].

[Закрыть]. Поэт, писала она, был склонен к флирту:

Скоро и сама Надежда предприняла шаги с целью добиться для себя литературного успеха, восстановив старое знакомство с И. И. Ясинским. Тот вспоминал: «Вскоре Надежда Лохвицкая как-то быстро выросла, стала франтихой, вышла замуж, стала носить другую фамилию. <…>…она приехала ко мне, напомнила о детских визитах своих и объявила, что собирается, наконец, печатать стихи свои и юмористические очерки…» [Ясинский 1926: 259]. Леонид Галич вспоминает ее «первый дебют…, еще задолго до ее профессионального писательства, в большой и людной гостиной И. И. Ясинского на Черной Речке. <…> Тэффи пела под гитару свои первые шансонетки про трех инженеров и цемент-батон, про красные башмачки, и т. д.»[69]69

Галич Л. Страстоцвет // Руль. 1923. № 745. 15 мая. С. 2–3.

[Закрыть]

Ясинский не хотел публиковать Надежду, поскольку Мирра возражала против появления в печати произведений еще одной Лохвицкой. «…Я не мог бы принять произведения, подписанного известною фамилией… – писал он Мирре в июле 1901 года. – Надежда Александровна была у меня и читала свое произведение, но я не предлагал ей печататься…»[70]70

ИРЛИ. Ф. 486. № 69. Цит. по: [Александрова 2007: 50].

[Закрыть] Только в 1902 году, когда Надежда начала подписывать свои стихи фамилией по мужу, он все-таки опубликовал «Четырех инженеров» (Галич перепутал их количество), а на следующий год – еще два ее стихотворения[71]71

Бучинская Н. Четыре инженера // Почтальон. 1902. № 10. С. 637–638; Волшебный сон // Почтальон. 1903. № 1. Янв. С. 3; Шансонетка // Беседа. 1903. № 7. Июль. С. 340. (В 1903 году «Почтальон» был переименован в «Беседу»; редактором по-прежнему остался Ясинский.)

[Закрыть].

По-видимому, в начале пути ее больше поддерживала З. Ю. Яковлева, тоже писательница, ныне забытая, но тогда довольно известная. «Милая старая писательница», как называла ее Тэффи, «всегда кому-то покровительствовала, кого-то знакомила с нужным человеком, помогала советами и протекцией» [Тэффи 2004: 203] («Алексей Толстой»)[72]72

Впервые опубликовано в: НРС. 1948. № 13344. 7 нояб. С. 2.

[Закрыть]. Именно у Яковлевой она познакомилась с некоторыми выдающимися литературными и театральными деятелями, в том числе и с блестящим драматургом, режиссером и теоретиком драмы Н. Н. Евреиновым (1879–1953), с которым у нее установились прочные отношения. У Яковлевой же в декабре 1903 года она впервые встретилась с графом А. Н. Толстым. Бывший тогда «рослым, плотным студентом» с «лицом добродушным», он сочинял символистские стихи, а впоследствии стал очень известным прозаиком [Тэффи 2004: 204]. Тэффи и Толстой очень подружились в начальный период эмиграции, до его возвращения в Советский Союз.

Возможно, Яковлева в определенной степени поспособствовала первой публикации стихотворения Надежды в журнале «Север», состоявшейся в августе 1901 года: она сама печаталась в этом издании (и в нем же дебютировала Мирра)[73]73

См. [Брокгауз, Ефрон 1890–1907, 41а: 607] («Яковлева, Зоя Юлиановна»).

[Закрыть]. Знакомые отправили стихотворение в редакцию за подписью «Н. Лохвицкая» без ее ведома. По словам Тэффи, это были «скверные стихи» и она «надеялась, что никто не прочтет» [Фидлер 1911: 205].

Первые сочинения

Однажды Тэффи заметила: «Я родилась в Петербурге весной, а как известно, наша петербургская весна переменчива: то сияет солнце, то идет дождь. Поэтому и у меня, как на фронтоне древнего греческого театра, два лица: смеющееся и плачущее»[74]74

Цит. по: Верещагин В. Тэффи // РМ. 1968. 21 нояб. С. 8.

[Закрыть]. Эти «два лица» глядели на читателей уже со страниц самых ранних произведений Надежды. Плачущее возникло в ее первом стихотворении, опубликованном в «Севере», и в двух других серьезных стихотворениях, увидевших свет осенью 1901 года в петербургском журнале «Звезда». В самом конце года в той же «Звезде» писательница открыла свое «смеющееся лицо», вместе с которым миру был явлен псевдоним «Тэффи»[75]75

Новый год у писателей // Звезда. 1901. № 52. 29 дек. С. 14–16; 18. Этот псевдоним также использовался двумя неделями ранее при публикации стихотворения «Покаянный день» // ТИ. 1901. № 51. 16 дек. С. 955.

[Закрыть]. В 1902 году в «Звезде» публиковались ее сатирические произведения, почти полностью вытеснившие ее лирические стихи, но в 1903 году в этом журнале начали преобладать ее серьезные стихотворения, возможно потому, что написанные ею сатиры стали печататься в популярной петербургской газете «Биржевые ведомости».

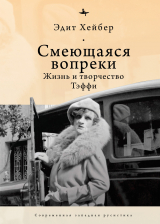

Фотография Тэффи, сделанная в начале XX века. Фотограф Д. Здобнов

В этот ранний период литературной деятельности Тэффи подписывала серьезные произведения своим настоящим именем (после 1901 года она использовала фамилию по мужу, Бучинская, – возможно, из-за протеста Мирры), а сатирико-юмористические – псевдонимом. Происхождение ее литературного псевдонима точно не установлено, а те комментарии, которые впоследствии давала Тэффи, отнюдь не прояснили картину. Она вспоминала, что использовала его для своей первой пьесы, «Женский вопрос». Поскольку дуракам всегда везет, она утверждала, что остановила свой выбор на имени известного ей дурня по имени Степан, которого родные называли Стэффи (отбросив первую букву, чтобы этот самый дурак не догадался). Преимущество такого имени заключалось в том, что оно могло принадлежать как мужчине, так и женщине, и Тэффи считала, что малодушно «прятаться за мужской псевдоним» – обычная для того времени практика среди женщин, не хотевших, чтобы на восприятие их произведений накладывался стереотип дамы-писательницы[76]76

Псевдоним // Воз. 1931. 20 дек. С. 2. О псевдонимах см. [Rosenthal 1996: 131].

[Закрыть]. Когда пьеса стала хитом, она постеснялась раскрыть происхождение псевдонима и с готовностью поддержала репортера, предположившего, что он был позаимствован у Киплинга. Единственная проблема с этой версией заключается в том, что «Женский вопрос» был написан в 1907 году, почти через шесть лет после того, как Тэффи впервые воспользовалась своим псевдонимом. Его наиболее вероятными источниками могли стать две истории из «Сказок просто так» Киплинга, повествующие о том, как шустрая, озорная первобытная девочка по имени Таффи изобрела алфавит и написала первое письмо [Kipling 1970: 116–151] («How the First Letter Was Written»; «How the Alphabet Was Made»). Впрочем, с этим тоже есть проблема, поскольку «Сказки просто так» были опубликованы только в 1902 году – через год после того, как появился псевдоним Тэффи[77]77

В вышеупомянутом издании эти два рассказа датируются 1901 годом, но очевидно, что в книжном варианте они появились только в 1902 году. В любом случае, маловероятно, чтобы Тэффи столь быстро познакомилась с этими рассказами, особенно если учесть, что она плохо владела английским языком.

[Закрыть]. Так что в итоге источником псевдонима мог все-таки оказаться именно дурень Стэффи.

Плачущее лицо

Первые серьезные стихотворения Тэффи весьма заурядны и с точки зрения формы, и с точки зрения содержания. В них практически не чувствуется влияния поэтических экспериментов модернистов, скорее они напоминают меланхолическую, но стилистически традиционную поэзию 1880-х годов. То, что некоторые из них были написаны как тексты для песен (вскоре вошедших в репертуар знаменитых певцов[78]78

Песня «Догадайтесь сами. Цыганский романс», написанная Н. Зубовым на стихи «Лохвицкой-Бучинской», была напечатана в «Цыганской жизни: излюбленных романсах и песнях репертуара А. Д. Вяльцевой, Н. И. Тамары, В. Паниной, Н. Г. Северского и др.» (СПб., 1902) уже 1902 году.

[Закрыть]), усиливает оттенок театральности, дистанцирующий лирического героя от автора. Тем не менее они позволяют понять настроения Тэффи в этот мучительный период перехода от обыденной, пусть и несчастливой, жизни жены и матери на менее надежную стезю одинокой женщины, стремящейся сделать писательскую карьеру.

В первом же ее напечатанном стихотворении «Мне снился сон, безумный и прекрасный…» отразилось желание поэтессы избавиться от оков брака и зажить свободной, хотя и трудной жизнью: «…жизнь звала… к труду, к свободе и к борьбе»[79]79

Мне снился сон // Север. 1901. № 35. С. 1101.

[Закрыть]. Однако во второй (и последней) строфе она пробуждается тоскливым осенним днем и – используя конвенциональную ассоциацию осени с увяданием и упадком – выражает свой страх по поводу того, «что жизнь прошла и что мечтать смешно!» (В конце концов, в 1901 году Тэффи было уже 29 лет!) Последнее слово стихотворения («смешно») является ранним указанием на страдания, которые часто скрываются за юмором Тэффи.

Опубликованный на пару месяцев позднее «Вампир» является данью демонизму и весьма мрачному стилю декадентов, но за этой стилизацией скрывается намек на мучительные отношения поэтессы с мужем. Бледная, страдающая повествовательница рассказывает о том, как ночью к ней приходит «кровожадный вампир». У него «дорогое лицо», его глаза сулят «блаженство без мер, без границ, без конца», но он пьет ее кровь. В заключение она сообщает, что вампир погубит ее: «…мои силы и жизнь унесет…»[80]80

Вампир // Звезда. 1901. № 41. 13 окт. С. 18.

[Закрыть]

В стихотворениях, опубликованных в «Звезде» в 1903 году, Тэффи воспроизводит ту же скорбную тональность и традиционные мотивы – противопоставления мечты и реальности, весны и осени, любви и смерти. Теперь ей уже перевалило за 30, и она продолжает оплакивать свое вступление в «осень жизни»[81]81

Осень жизни // Звезда. 1903. № 73. 10 сент. С. 1190.

[Закрыть]. По-прежнему не избавившаяся от страданий по поводу своего несчастливого брака, она заявляет: «Я не хочу любви. Я вся полна тоскою»[82]82

Не подходи ко мне!.. // Звезда. 1903. № 15. 19 февр. С. 242.

[Закрыть]. Однако к концу 1903 года эта подавленность исчезает, что, возможно, связано с переменами в личной жизни поэтессы. В «Осеннем признании» – первом серьезном стихотворении, подписанном «Тэффи», – обычно ассоциирующееся с этим временем года мрачное настроение приписывается поэтессой мужчине, к которому она обращается. Это он сожалеет об угасании их любви, тогда как она восклицает: «Тебя целую и смеюсь!» Доминирующая роль женщины со всей очевидностью проявляется в финале стихотворения:

Проявленная Тэффи внезапная уверенность в себе, возможно, объясняется ее романом с Л. Е. Галичем (псевдоним Габриловича, 1878 или 1879–1953), который завязался примерно в это время и продолжался до 1914 года[84]84

Письма Галича к Ивану Бунину конца 1940-х – начала 1950-х годов указывают на то, что они с Тэффи были близки в начале 1900-х годов. См.: LRA. 1066/2556. Galich to Bunin. 1947. 8 July; LRA. 1066/2659. 1951. 12 May.

[Закрыть]. Галич отличался необычайной широтой интересов и образованностью. Выпускник физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, он в разное время преподавал в Томском и Санкт-Петербургском университетах, писал научные работы по философии (как на русском, так и на немецком языках). Он также занимался прикладной математикой и физикой, был успешным изобретателем[85]85

См. [Магомедова 1989].

[Закрыть].

Его журналистская карьера началась в тот момент, когда он, нуждающийся 17-летний студент, предложил популярной петербургской газете опубликовать его сатирическое стихотворение[86]86

Галич Л. Мой газетный дебют (Петербург на пороге 20 века) // НРС. 1946. № 12467. 16 июня. С. 3, 8.

[Закрыть].

В дальнейшем он писал статьи по широкому кругу политических, литературных, театральных и философских вопросов для ряда известных газет и журналов. Считается, что он был «одним из создателей в дореволюционной России политического фельетона, жанра, имеющего большой успех у читателей»[87]87

Скончался Леонид Галич // НРС. 1953. 13 сент. С. 1.

[Закрыть]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.