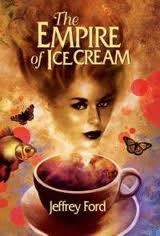

Текст книги "Империя мороженого"

Автор книги: Джеффри Форд

Жанр:

Научная фантастика

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)

Джеффри Форд

Империя мороженого

Знаком ли вам запах свечей, задутых на торте в день рождения? Для меня их аромат заменяет звук – примерно такой, когда проводят смычком по басовой струне скрипки. Эта нота несет в себе всю ту меланхоличную радость, которую, как мне говорили, тот запах порождает – утрата еще одного года, обещание приобретенной мудрости. Аналогично, звучание акустической гитары видится мне золотым дождем, капли которого возникают чуть выше головы и исчезают примерно на уровне солнечного сплетения. Есть сорт швейцарского сыра, который я очень люблю, и для меня он – сплошные треугольники, а когда я касаюсь шелка, язык ощущает вкус и консистенцию лимонной меренги. Все эти восприятия – не просто мысли, а реальные физические ощущения. В зависимости от взгляда на подобные вещи, я, как и девять человек из миллиона, или проклят, или благословен тем, что врачи называют «синестезия».

Лишь недавно выяснили, что процесс синестезии протекает в гиппокампе – той древней лимбической системе мозга, где сходятся все пережитые и запомнившиеся ощущения, возбужденные в различных географических областях мозга внешними стимулами. Полагают, что любой из нас – в некоей точке чуть ниже сознательного – переживает это наложение чувственных ассоциаций, но у большинства оно фильтруется, и в «сознательном» мире лишь одно из чувств становится преобладающим. У нас же, немногих «счастливчиков», этот фильтр или сломан, или улучшен, и мы сознательно воспринимаем то, что обычно является подсознательным. Возможно, в очень далеком прошлом наши предки обладали полной синестезией и могли одновременно видеть, слышать, обонять, осязать и воспринимать на вкус – при этом каждое конкретное событие смешивало сенсорную память с принятыми ощущениями таким образом, что не давало предпочтения информации одного из пяти порталов, через которые в нас вторгается «реальность». Научные объяснения, насколько я способен в них разобраться, ныне кажутся разумными, но когда я еще мальчиком рассказал родителям о шепоте винила, вони фиолетового цвета и вращающихся голубых спиралях церковного колокола, они испугались, решив, что я какой-то дефективный, а мой разум переполнен галлюцинациями, как заброшенный дом – привидениями.

Я рос единственным ребенком, и родители сочли, что прослыть аномальным – слишком большая для меня роскошь. Ведь они были далеко не молоды – почти сорок лет матери и уже пятьдесят пять отцу, – когда я появился на свет после долгого парада неудачных беременностей. В пятилетнем возрасте, касаясь бархата, я слышал звук, который описал родителям как плач ангелочка. Но они не приняли этот факт как должное, а увидели в нем болезнь, которую надлежит лечить любыми методами. В погоне за моей безупречной нормальностью деньги значения не имели. Поэтому мои юные годы обернулись мучительными часами, проведенными в приемных психологов, психиатров и психотерапевтов. У меня не хватает слов для описания степени того шарлатанства, которое на меня обрушила целая армия так называемых профессионалов, ставивших мне диагнозы в диапазоне от шизофрении до биполярной депрессии и низкого коэффициента умственного развития, вызванного бессистемным домашним образованием. Будучи ребенком, я абсолютно честно описывал все, что ощущал и переживал, и это – моя первая ошибка – превратилось в анализы крови, сканирование мозга, специальные диеты и принудительное употребление дьявольской фармакопеи всевозможных отупляющих лекарств, которые снижали мою волю, но не ванильный аромат косых солнечных лучей в поздние осенние дни.

Мой статус единственного ребенка, а также мое, как его называли родители, «состояние» привели к тому, что они стали воспринимать меня как слабого и болезненного. По этой причине меня полностью изолировали от прочих детей. Я совершенно уверен, что отчасти такое решение было связано с мыслью о том, как мои ненормальные восприятия и высказывания отразятся на отце с матерью, поскольку они были из тех людей, кому невыносим даже намек на то, что по их вине на свет появилось нечто дефектное. В школу мне ходить не разрешили, а за мое домашнее образование взялась мать. В принципе, она была хорошим учителем, поскольку имела докторскую степень по истории и прекрасно знала классическую литературу. Отец, статистик страхового общества, учил меня математике, но в этом предмете я проявил себя откровенным бездарем – пока не достиг возраста, когда поступают в колледж. Хотя выражение х=у и может выглядеть подходящей метафорой феномена синестезии, оно не имеет смысла на бумаге. Кстати, для меня цифра 8 пахла увядшими цветами.

Зато в музыке я оказался хорош. Каждый четверг в три часа к нам приходила миссис Бритник, дабы преподать мне очередной урок игры на пианино. То была добрая старушка с жиденькими седыми волосами и красивейшими пальцами – такими длинными и гладкими, словно они принадлежали грациозной юной великанше. Будучи далеко не виртуозом за клавишами, она проявила себя гениальной учительницей, позволив мне наслаждаться звуками, которые порождали мои пальцы. А я ими действительно наслаждался, поэтому все время, за исключением тех часов, когда меня таскали по разным специалистам в тщетной попытке «вылечить», я сидел за пианино. В навязанной мне изоляции музыка стала окошком для побега из заключения, и я выбирался сквозь него так часто, как удавалось.

Когда я играл, звуки виделись мне фейерверком цветов и образов. В двенадцать лет я стал записывать собственные сочинения, а мои значки и пометки на страницах с нотами обозначали сцепленные со звуками образы. В сущности, играя, я на самом деле рисовал – в воздухе перед глазами – большие абстрактные картины в духе Кандинского. Множество раз я планировал композицию на листе бумаги с помощью набора из 64 цветных карандашей, подаренного мне в раннем детстве. Единственная трудность возникала в случае цветов наподобие ярко-красного и кобальтовой сини, которые я ощущал в первую очередь как вкусы, поэтому в тех местах, где им предстояло возникнуть в музыке, мне приходилось рисовать вместо них на разноцветных партитурах лакричный леденец и тапиоку.

Моим наказанием за успехи в музыке стала потеря единственного реального друга – миссис Бритник. Я четко помню тот день, когда мать отказалась от ее услуг. Старушка лишь спокойно кивнула, улыбаясь – она понимала, что я уже превзошел ее возможности как преподавателя. Но я, хотя и понимал это, все же заплакал, когда она обняла меня на прощание. Когда наши лица сблизились, она шепнула мне на ухо: «Видеть – значит верить», и в тот момент я понял, что она отлично понимала мое состояние. Сиреневый запах ее духов – почти неслышимый си-бемоль, сыгранный на гобое – все еще витал в прихожей, когда она уходила по дорожке от нашего дома. И навсегда из моей жизни.

Полагаю, именно утрата миссис Бритник превратила меня в бунтовщика. Я лишился целей, стал подавленным. И однажды, вскоре после того, как мне исполнилось тринадцать, я ослушался мать, которая велела дочитать главу из учебника, пока она принимает душ, залез в ее сумочку, взял пять долларов и вышел из дома. Я шагал под ярким солнцем и голубым небом, и мир вокруг казался полон жизни. Но больше всего мне хотелось увидеться со сверстниками. И тут я вспомнил, что неподалеку в городе есть кафе-мороженое, а когда мы проезжали мимо него, возвращаясь от очередного врача, я всегда замечал внутри подростков вроде меня. Поэтому я направился прямо туда, гадая, успеет ли мать догнать меня раньше, чем я дойду. Тут я представил, как она сушит волосы, и побежал.

Остановившись возле ряда магазинчиков, составлявших «Империю мороженого», я совсем запыхался – как от пьянящего возбуждения свободы, так и от полумильной пробежки. Глядеть через стекло входной двери было все равно что заглядывать в портал, выводящий в иной, экзотический мир. Там за столиками сидели группки моих сверстников, разговаривали, смеялись, ели мороженое – причем не вечером после ужина, а в разгар дня. Я открыл дверь и шмыгнул внутрь. Едва я вошел, вся магия этого места словно вылетела наружу через приоткрытую дверь, потому что разговоры мгновенно прекратились. В наступившей тишине все головы повернулись ко мне.

– Салют, – сказал я, улыбаясь, и приветственно поднял руку, но опоздал. Все уже отвернулись, а разговоры возобновились, словно они лишь мельком взглянули на дверь, которая приоткрылась и закрылась от ветра. А меня парализовали как неспособность произвести впечатление, так и осознание того, что поиск друзей потребует реальных усилий.

– Что будешь заказывать? – спросил из-за прилавка крупный мужчина.

Я стряхнул оцепенение и подошел к нему. Передо мной под стеклянным куполом раскинулась «Империя мороженого». Никогда прежде я не видел его так много и в таком количестве оттенков и воплощений – с орешками и фруктами, с кусочками печенья и карамели, – и мистические вихри, порожденные этим зрелищем, прозвучали для меня далекой сиреной. Глубокие ванночки с мороженым стояли аккуратными рядами – целых тридцать разных вкусов. Моя диета запрещала употребление любых сладостей или десертов, и лишь очень редко после ужина мне доставалась ложечка-другая ванильного мороженого. Некие врачи сказали родителям, что такие лакомства серьезно усугубят мое состояние. Вспомнив об этом, я заказал большую вазочку кофейного мороженого. Почему именно кофейного? Да потому, что этот напиток также входил в список всего, что мне запрещалось есть или пить.

Расплатившись, я взял вазочку и ложку и отыскал место за угловым столиком, откуда мог видеть зал. Признаюсь, мне было страшновато вот так взять и наброситься на мороженое – уж больно часто все эти взрослые запрещали его касаться. Поэтому я сделал паузу и обвел взглядом кафе, наблюдая, как разговаривают другие дети, и пытаясь подслушать обрывки их разговоров. Я встретился взглядом с мальчиком примерно моего возраста, сидящим за два столика от меня, улыбнулся и помахал ему. Увидев это, он подался вперед и что-то прошептал своим приятелям. Все четверо обернулись, посмотрели на меня и расхохотались. Они явно потешались надо мной, но я наслаждался победой – ведь меня хотя бы заметили. Вдохновившись, я набрал полную ложку мороженого и сунул ее в рот.

Есть некий сопутствующий феномен синестетического восприятия, о котором я еще не упоминал. Разумеется, в том возрасте я еще не знал, как это называется, но когда испытываешь муки необыкновенной перетасовки ощущений, они сопровождаются неким «прозрением», «эврикой» удовлетворенности, которую исследователи аномальных состояний позднее обозначат термином «ноэтический», позаимствованным у Уильяма Джеймса. И та первая ложка кофейного мороженого возбудила во мне такой глубокий ноэтический отклик, какого я никогда прежде не испытывал. И одновременно я увидел… девушку. Она возникла прямо из воздуха и стояла передо мной, заслоняя четверку смеющихся мальчишек. Еще никогда вкус, слух, осязание и обоняние не позволяли мне увидеть что-либо, кроме простых абстрактных образов и цветов.

Одетая в юбку-шотландку и белую блузку, она стояла, слегка повернувшись в сторону и чуть наклонившись. Волосы у нее были такие же темно-каштановые, как и у меня, но длинные и стянутые на макушке зеленой резинкой. Она неожиданно тряхнула рукой, и я понял, что она гасит спичку. Возле головы завихрился дымок – она курила сигарету. У меня создалось впечатление, что она опасается быть пойманной за этим занятием. Когда она резко обернулась, я уронил ложку на стол. Ее взгляд меня мгновенно очаровал.

Я проглотил растаявшее во рту мороженое, и девушка начала исчезать, поэтому я схватил ложку и зачерпнул новую порцию, но мороженое так и не коснулось моих губ. Девушка внезапно «погасла», как выключенная лампочка, а я почувствовал мягкое прикосновение к левому плечу, услышал неразборчивое обвиняющее бормотание и понял, что это моя мать. Она меня отыскала. Мое изгнание из «Империи мороженого» происходило под общий хохот. Потом я буду вспоминать этот инцидент со смущением, но в тот момент, даже извиняясь перед матерью, я мог думать лишь о том, что увидел.

За инцидентом с мороженым последовал другой, с более серьезными последствиями – родители нашли у меня в шкафу спрятанную коробку из-под сигар, полную таблеток, которые мне полагалось употребить за последние шесть месяцев, и это навело их на мысль о том, что мое «состояние» теперь усугубилось еще и склонностью к непослушанию, и если этой склонностью не заняться немедленно, то с годами она вырастет в геометрической прогрессии. Было решено, что для исправления строптивости меня следует показать еще одному специалисту, о котором отец где-то прочитал, и тот сумеет превратить мое своеволие в послушание. Мне осталось лишь молча подчиниться их решению. Ведь я знал, что мать с отцом, пусть и по-своему, но желали мне лишь добра. А если когда ситуация и приводила меня в ярость, то я садился за пианино и играл, порой по три-четыре часа подряд.

Кабинет доктора Стэллина находился в обветшавшем доме еще викторианских времен, на другом конце города. На первый прием к нему отец поехал вместе со мной. Остановив машину перед обшарпанным строением, он дважды проверил адрес, желая убедиться, что мы приехали куда следовало. Доктор, пухлый человечек с седой бородой и в круглых очёчках, встретил нас у двери. Понятия не имею, почему он рассмеялся, когда мы пожали друг другу руки при знакомстве, но доктор вообще оказался весельчаком, эдаким миниатюрным Санта-Клаусом в помятом коричневом костюме, который к тому же был ему на размер маловат. Он взмахнул рукой, приглашая меня в дом, но когда отец попытался войти следом, доктор остановил его фразой:

– Вы вернетесь через час и пять минут.

Отец слабо запротестовал и сказал, что его присутствие может понадобиться для обсуждения истории моих проблем вплоть до настоящего момента. После этих слов поведение доктора мгновенно изменилось. Он стал серьезным, официальным и заговорил почти командным тоном:

– Мне платят за лечение мальчика. А вам придется найти собственного психотерапевта.

Отец явно растерялся. Было видно, что он хочет возразить, но доктор повторил:

– Час и пять минут.

Войдя следом за мной, он быстро захлопнул дверь.

Ведя меня сквозь анфиладу неряшливых комнат, где вдоль стен выстроились набитые книгами шкафы, а в одной – несколько столов, заваленных стопками бумаг, он, посмеиваясь, сказал:

– Родители – они, конечно, для нас важны, но иногда напоминают нечто такое, во что наступил и никак не можешь стряхнуть с ботинка. Что нам еще остается, как не любить их?

Он привел меня в некую комнату в дальнем конце дома, образованную большими стеклянными панелями, закрепленными в каркасе из тонких стальных балок. Ее заливал солнечный свет, а вокруг по углам, тоже свисая с балок, зеленели растения. Там я увидел столик с чайником, двумя чашками и блюдцами. Усевшись в указанное доктором кресло, я взглянул через стекло и увидел, что задний двор его дома – сплошной изумительный сад со множеством разноцветных цветов.

Налив мне чашку чая, доктор начал задавать вопросы. Я заранее решил, что постараюсь быть как можно более упрямым и несговорчивым, но в том, как он избавился от моего отца, оказалось нечто такое, что меня восхитило. К тому же он совсем не походил на уже виденных прежде терапевтов, которые выслушивали мои ответы с невозмутимо-каменными лицами. Когда он спросил, почему я здесь нахожусь, а я ответил, что причиной стал мой побег из дома из-за желания поесть мороженого, он нахмурился и сказал:

– Явная нелепость.

Я так и не понял, меня ли он имел в виду или реакцию матери на мой поступок. Затем я сказал, что люблю играть на пианино, и он тепло улыбнулся, кивнув:

– Это хорошее занятие.

Расспросив о моем распорядке дня и о том, чем я занимаюсь дома, он откинулся на спинку кресла и осведомился:

– Так в чем проблема? Отец сказал, что у тебя бывают галлюцинации. Можешь объяснить?

Доктор успел меня очаровать, но я давным-давно решил, что никому больше не стану рассказывать о своем необычном восприятии мира. Но тут он поступил совершенно неожиданно.

– Не возражаешь? – спросил он, доставая пачку сигарет.

Я еще не успел отрицательно покачать головой, как он уже достал сигарету и закурил. И нечто в этом его поступке – то ли потому, что я еще никогда не видел врача, курящего рядом с пациентом, то ли сигарета напомнила о девушке, явившейся передо мной в кафе – ослабило мое решение молчать. И когда Стэллин стряхнул пепел в свою полупустую чашку, я заговорил. И рассказал о вкусе шелка, о том, каким цветам соответствуют звуки пианино, о тошнотворной вони фиолетового цвета.

Я выложил ему все, а потом сидел, теперь уже отчасти сожалея о проявленной слабости, потому что Стэллин улыбался, а из уголков его рта сочился сигаретный дымок. Но потом он выдохнул – и дым, и то самое слово, которое будет меня оправдывать, характеризовать и преследовать до конца жизни. Синестезия.

В тот день я вышел из дома Стэллина уже новой личностью. Доктор поговорил с отцом и все ему объяснил. Он привел исторические примеры и дал ему общее представление о том, как мой феномен работает на уровне нервной системы. Он также добавил, что большинство синестетиков не испытывает такое разнообразие ощущений, как я, хотя случаи, подобные моему, тоже известны и описаны. Отец лишь время от времени кивал, но его явно ошеломил тот факт, что мое многострадальное «состояние» буквально мгновенно исчезло. Сгинуло.

– У парня все в полном порядке, – сказал доктор, – кроме того факта, что он некоторым образом исключительный. Считайте это даром, оригинальным способом восприятия мира. Для него все эти ощущения столь же реальны, как и ваши ощущения для вас.

Произнесенный Стэллином диагноз подействовал как волшебное заклинание из сказки, потому что его магическая сила освободила меня от чар родительского контроля. Фактически, их реакцией стала почти полная утрата интереса ко мне, словно после всей их неусыпной опеки я оказался самозванцем, не достойным их внимания. Когда стало ясно, что я вполне способен идти по жизни сам, подобно любому нормальному ребенку, я сполна насладился концепцией свободы. Однако печальный факт заключался и в том, что я не знал, как воплотить эту концепцию на практике. У меня совершенно не было опыта социального общения. Неуверенность делала меня робким, и первый год в средней школе стал для меня катастрофой. Мне отчаянно хотелось обрести друга-ровесника, но эта цель продолжала ускользать от меня, даже когда я закончил школу и поступил в колледж. Страстное желание завести с кем-либо дружеские отношения делало меня очень нервным и вызывало несдержанность в речах и поступках. Происходило это в начале шестидесятых годов, а в те годы если что и ценилось в кругу старшеклассников, так это умение оставаться, как тогда говорили, клевым, невозмутимым. Сами понимаете, насколько я был далек от этого идеала.

Тогда я вернулся к музыке – для защиты и утешения – и часами напролет, вооружившись цветными мелками и карандашами, сочинял разные композиции, пытаясь связать звуки и порождаемые ими визуальную пиротехнику, запахи и вкусы. Все это время я продолжал брать уроки и развивать навыки и мастерство пианиста, но не имел ни малейшего желания концертировать. За эти годы многие преподаватели задавались целью сделать из меня блестящего концертного исполнителя. Я этого не позволял, а когда они настаивали, бросал одного и уходил к другому. Ничто не пугало меня больше мысли сесть за рояль перед зрителями. Тяжесть приговора, таящегося по другую сторону хотя бы одной пары воображаемых глаз, была для меня невыносимой. Раз в месяц я приезжал к Стэллину, но, несмотря на все его настойчивые утверждения о моей относительной нормальности, после всех лет, когда родители настаивали на противоположном, было невозможно стереть тот факт, что сам я мысленно считал себя уродом.

Если не считать пианино, то величайшим удовольствием для меня в то время было сесть на поезд, приехать в соседний город и пойти на концерт местного оркестра или камерной группы, играющей в более или менее интимной обстановке. В те годы правил рок-н-ролл, однако долгие годы, проведенные за пианино, и то, что симфонию слушают в атмосфере спокойного одиночества, а под грохот рок-музыки кое-как общаться можно лишь криками, влекли меня в направлении классической музыки. Облегчением для меня стало и то, что на классические концерты ходили в основном взрослые люди, не обращающие на меня никакого внимания. И со временем после всех посещенных концертов, музыки из стереопроигрывателя, который упросил купить родителей, и из прочитанных книг я, почти не отвлекаясь на обычные развлечения типичного подростка, обрел огромные познания в своей области.

Моим героем стал Иоганн Себастьян Бах. Благодаря его музыке я стал понимать математику – а через углубленное понимание математики пришло и лучшее понимание Баха: золотое сечение, повышение сложности через повторение простых элементов, присутствие космического в обыденном. В то время как другие просто слышали его музыку, я мог ее еще и ощущать, обонять, пробовать на вкус и видеть. И при этом я был уверен, что наблюдаю процесс, с помощью которого Природа совершала путь от одной-единственной клетки до буйного и многообразного леса. Возможно, отчасти мое восхищение добрым кантором из Лейпцига вызывалось его гениальным обращением с контрапунктами – когда две или более мелодические линии в определенные моменты деликатно сливаются, образуя у слушателя единый музыкальный образ. В этой технике я видел аналогию моего желания когда-нибудь слить свою уникальную личность с другой личностью, и, возможно, это породит дружбу. Услышав несколько фуг из сборника «Хорошо темперированный клавир», я вскоре решил, что хочу стать композитором.

Разумеется, все эти годы – и ужасные, потому что я был посмешищем в школе, и одновременно восхитительные из-за открывшихся мне музыкальных откровений – я не мог забыть образ девушки, на мгновение возникшей передо мной во время побега в «Империю мороженого». И едва доктор Стэллин провозгласил меня здоровым, я решил, что вернусь туда и попробую вызвать ее снова. Ирония же ситуации заключалась в том, что уже та первая и единственная ложка кофейного мороженого, образно говоря, вышла мне боком – то ли потому, что меня всю жизнь оберегали от калорийных десертов, то ли мой желудок и в самом деле обладал унаследованной от родителей чувствительностью. Обретя свободу, я быстро обнаружил, что он не переносит всех тех лакомств, которых я прежде так желал. И тем не менее готов был рискнуть и помучиться болью в животе, лишь бы еще раз увидеть ту девушку.

И я снова пришел в «Империю», сунул в рот полную ложку кофейного мороженого, опять ощутил глубокой ноэтический отклик – и она появилась, возникнув, как и тогда, в пустом пространстве между мной и витриной заведения. На сей раз она сидела на краешке дивана в какой-то комнате или гостиной, читая книгу. Я мог ясно видеть лишь ее ближайшее окружение, в радиусе фута или двух от нее. Если же я отводил взгляд от ее фигуры в центре, то оставшаяся часть дивана, стол возле нее и стоящая на нем лампа становились все более призрачными, пока сквозь них не начинали различаться машины на стоянке за витриной. По краям же феномена не было уже ничего, кроме еле заметного мерцания в воздухе. Девушка перевернула страницу, и мое внимание вновь обратилось к ней. Я быстро проглотил еще ложку мороженого и восхитился ее красотой. Шелковистые волосы спускались далеко ниже плеч. Ярко-зеленые глаза, маленький и безупречной формы нос, гладкая кожа. Пухлые губы шевелились, беззвучно повторяя каждое прочитанное слово. На ней была полупрозрачная, зеленовато-голубая пижама, под которой я четко различал очертания груди.

Я быстро сунул в рот еще две ложки мороженого подряд, но из-за охватившего желания у меня свело горло, и я не смог сделать глоток. Холод обжигал язык, и, дожидаясь, пока полный рот мороженого растает и тонкой струйкой стечет в пищевод, я просто сидел и смотрел, как слегка колышется ее грудь при каждом вдохе, как шевелятся ее губы. Она меня словно околдовала. Последнее, что я успел заметить перед тем, как она исчезла, было странное название ее книги: «Центробежный рикша-танцор». Я уже сунул в рот очередную ложку, но тут за глазными яблоками расцвела сильнейшая головная боль, а желудок принялся активно отвергать попавшее в него мороженое. Я встал и быстро вышел, а потом больше часа бродил по улицам, пытаясь избавить голову от боли и одновременно сохранить в памяти образ девушки. За время этого шатания я трижды останавливался, почти уверенный, что сейчас меня стошнит. К счастью, этого не случилось.

Моя сопротивляемость физическим побочным эффектам съеденного мороженого так никогда и не повысилась, но в моменты самого тяжелого одиночества я возвращался в кафе снова и снова – подобно неисправимому пьянице, плюя на похмелье. Допускаю, что действия мои имели некий вуайеристский подтекст, особенно когда мороженое показывало ее более или менее обнаженной – в душе или в спальне. Но вы должны поверить, если я скажу, что все было гораздо серьезнее. Я изучал ее столь же прилежно и серьезно, как «Вариации Голдберга» или сериализм Шёнберга. Девушка же во многих смыслах стала еще более интригующей тайной, и процесс ее исследования напоминал сборку картинки-паззла, восстановление разрушенной мозаики.

Я узнал, что ее зовут Анна, прочитав имя на одном из ее блокнотов для эскизов. Да, она оказалась художницей и, полагаю, так же сильно стремилась к совершенству в этой области, как и я в музыке. Я проглотил множество ложек мороженого и замучил себя головной болью, просто наблюдая, как она рисует. Она ни разу не взяла в руки кисть или пастельный мелок, обходясь простейшими средствами – карандашом и бумагой. Я ни разу не видел, чтобы она рисовала с натуры или по фотографии. Анна просто клала блокнот на стол и принималась за дело. В моменты наибольшей сосредоточенности у нее в правом уголке рта даже показывался кончик языка. Время от времени она затягивалась сигаретой, тлеющей в пепельнице. А результаты ее усилий – несколько раз мне повезло, и я смог на них взглянуть – были поразительными. Иногда она явно рисовала увиденное, например, портреты знакомых ей людей. Но иногда на бумаге рождались странные существа или фантастические узоры из переплетенных экзотических цветков. Тени и полутона отличались невероятной прорисовкой, и это придавало ее творениям вес и объемность. И все это возникало под кончиком обычного графитового карандаша, которым другие просто делают подсчеты или пишут записки. Не будь я ее обожателем, я мог бы и позавидовать ее прирожденному таланту.

До какой-то степени мне удалось разглядеть и отдельные картинки того, что ее окружало. Увиденное меня тоже поразило, потому что жила она в полноценном, но собственноммире, какой-то инойреальности, очень похожей на нашу. Я подсмотрел вполне достаточно и вскоре уже знал, что живет она в большом старом доме со множеством комнат, где на окнах висят длинные портьеры, заслоняющие свет. В ее рабочем «кабинете» царил хаос, стопки рисунков загромождали столики и теснились по краям рабочего стола. Нередко «в кадре» появлялся, а потом уходил черно-белый кот. Она очень любила цветы и часто работала в каком-нибудь залитом солнцем парке или саду, создавая точнейшие портреты амариллисов или анютиных глазок. За моим окном мог литься дождь, а в ее мире небо оставалось бездонно-голубым.

Хотя за прошедшие годы я многим делился со Стэллином, раскрыл ему свои амбиции и тайные желания, про Анну я не сказал ни разу. И лишь закончив среднюю школу и собравшись уезжать в соседний город на учебу в консерватории «Гелсбет», я решил поведать ему о ее существовании. Доктор стал для меня хорошим другом, хотя и получал за свою работу деньги, и всегда с искренним сочувствием и пониманием выслушивал меня, когда я выплескивал на него свое отчаяние. Он упорно внушал мне оптимизм даже в те дни, когда все вокруг казалось чернильно-черным, словно запах отцовского лосьона после бритья. Проведенные с ним часы так и не внесли ощутимой разницы в мою способность привлекать друзей или чувствовать себя увереннее на людях, но его обществом я искренне наслаждался. Одновременно я испытывал нечто вроде облегчения из-за того, что рвал все связи со своим беспокойным прошлым и окончательно сбегал из детства. И мне хотелось выбросить за борт пристрастную доброту Стэллина, чтобы избавиться и от остального.

Мы сидели в той же маленькой солнечной комнате в задней части дома, и он расспрашивал меня о том, какие цели я поставил перед собой, решив учиться дальше. Стэллин неплохо знал классическую музыку, а во время одной из наших первых встреч поведал и о том, что в молодости учился играть на пианино. Его слабостью были композиторы-романтики, но я его за это не винил. И примерно в середине разговора я просто взял и выложил подробности своих экспериментов с кофейным мороженым, в результате которых появлялась Анна. Стэллина мои слова явно поразили. Он подался вперед и медленно совершил процедуру раскуривания сигареты.

– Знаешь, – сказал он наконец, выпустив струйку дыма, запах которого я неизменно воспринимал как писк комара, – это весьма необычно. Насколько мне известно, еще никогда не описывались случаи синестетических видений, достигающих образного уровня. Они всегда абстрактны. Фигуры, цвета – да, но никогда образ предмета, не говоря уже о человеке.

– Зато я уверен, что это синестезия. Я это чувствую. Переживание точно такое же, как и цвета, возникающие при музицировании.

– И она, по твоим словам, всегда появляется, когда ты ешь мороженое? – спросил он, прищурившись.

– Кофейное мороженое, – уточнил я.

Он усмехнулся, но улыбка быстро исчезла, и он принялся теребить бороду свободной рукой. Я уже знал, что для него это жест обеспокоенности.

– То, что ты описал, согласно современной медицинской литературе должно быть галлюцинацией.

Я пожал плечами.

– Но все же, – продолжил он, – с учетом того, что явление всегда связано с употреблением мороженого, а ты способен идентифицировать связанное с ним ноэтическое ощущение, я вынужден с тобой согласиться и признать: тут прослеживается связь с твоим состоянием.

– Я сам понимал всю необычность этого явления. Только боялся о нем рассказать.

– Нет-нет, очень хорошо, что ты это сделал. Меня только одно беспокоит… я прекрасно знаю о твоем желании обрести друга-сверстника. Если честно, тут я вижу все признаки стремления к исполнению этого желания, а они, в свою очередь, все же указывают на галлюцинацию. Послушай, тебе сейчас не нужна эта помеха. Ты начинаешь новую жизнь, движешься вперед, и все указывает на то, что ты добьешься успеха в своем искусстве. Когда другие студенты консерватории оценят твои способности, у тебя появятся друзья, уж поверь мне. Все будет не так, как было в школе. А погоня за этим бесплотным призраком может повлиять на твои успехи. Оставь его в покое.