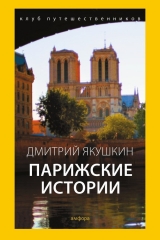

Текст книги "Парижские истории"

Автор книги: Дмитрий Якушкин

Жанр:

Путешествия и география

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Самое начало бульвара

Из всех эмоционально заряженных точек в Париже я бы выбрал пересечение бульвара Сен-Жермен и рю дю Бак. Отсюда же берет начало бульвар Распай. Удивительно, как расположенные даже на близком расстоянии отрезки одной и той же улицы могут не совпадать по настроению. Если стоять лицом к реке, то левая часть Сен-Жермена, которая ведет к зданию Национальной ассамблеи, безусловно, тоже симпатична, но из-за министерских зданий и присутственных мест официальна, несколько суховата и, как правило, безлюдна, независимо от дня недели и времени суток. Там расположена одна из самых спокойных в городе станций метро – «Сольферино». Она оживляется, когда из вагонов поезда высыпают туристы, спешащие встать в хвост очереди в музей Орсе.

Борис Виан, объясняя разницу между атмосферой 6-го округа в целом и его прославленного анклава Сен-Жермен-де-Пре, пишет, что она совсем незначительна, но именно неуловимость и делает их разными. (Все подробности квартала Виан описал в своем «Учебнике по Сен-Жермен-де-Пре».) Метров через двести после пересечения с рю дю Бак бульвар Сен-Жермен совершает нерезкий поворот, так что его более оживленное продолжение, которое тянется к церкви Сен-Жермен-де-Пре, к Одеону и далее к Сен-Мишелю, с выбранного мной перекрестка не просматривается. Не знаю, может быть, из-за больших деревьев так привлекательно это место?

Всегда удивляешься, что листва появляется в Париже уже в марте. Ветки платанов смыкаются над проезжей частью такой пышной кроной, что весной и летом фасады домов почти полностью скрыты от глаз; осенью к асфальту прилипают скользкие листья, но и непродолжительной парижской зимой тоже неплохо. Сен-Жермен на этом участке спокойный, несуетливый, и тротуары пошире, и магазинов не так много, а в тех, что есть, почему-то не видно покупателей. В сотне метров от нас – рю Сен-Пьер, некогда центр мира парижских издательств – до того момента, когда некоторые из них стали переезжать в кварталы подешевле. Сотни раз проходил по Сен-Жермену в этом месте. Иду ли в кино, или в ресторан «Флор» на встречу, или до Бюси на рынок – выбираю этот путь, хотя расстояние можно было бы сократить, пройдя по маленьким боковым улицам.

Если перечислять все связанное с этим перекрестком и прилегающими к нему улочками, с районом вокруг рю де Гренель, то обнаружишь, что почти вся жизнь в Париже протекала именно здесь. Впечатления тридцатилетней давности смешиваются с тем, что было двадцать, затем десять лет назад, есть и совсем недавние.

На углу Сен-Жермена и дю Бак работало кафе «Эскориал», где я обедал на первые парижские суточные. Теперь здесь продают вызывающе холодную современную мебель, представленную, в частности, прозрачными стульями. Освоение метро начиналось тоже в этом месте – со станции «Рю дю Бак» 12-й линии. Я еще застал то время, когда билеты были желтого цвета, а вагоны разделялись на первый и второй классы – милый кивок в сторону Европы, какой мы ее представляем себе до Второй мировой войны, но очевидный анахронизм в часы пик в наши дни. Даже еще осталось смутное опасение наткнуться на контролера, если нечаянно перепутаешь вагоны.

У входа в метро до сих пор стоит все тот же киоск с прессой (разве что газетный павильон стал постильнее и побогаче, Париж вообще бережет свои киоски и устраивает торжества по случаю юбилеев их появления), в котором я, оглушенный непривычным изобилием, покупал сразу несколько газет. Печатное слово обладало большой силой, каждое издание имело свое лицо и почти партийную позицию, а газетный язык с непривычки удивлял множеством незнакомых реалий. Нынешние газеты слабее прежних – от них уже не ждешь открытий; обязательных для чтения изданий нет, ориентируешься на анонсы и тематические приложения, но воспроизвести жест из собственного прошлого – подойти к киоску, выбрать что-нибудь, чтобы прочесть в метро, – почему бы и нет?

Или вот за углом автошкола, где я брал уроки вождения – не для того, чтобы научиться водить с нуля, а чтобы приспособиться к специфическим условиям Парижа. Ожидал, что самым трудным будет вписаться в автомобильный круговорот на площади Этуаль и затем перестроиться в потоке, никого не задев, особенно когда на авеню, выходящих к площади, включали мигающий желтый. Оказалось, что от езды вокруг арки можно получать удовольствие. Освоив машину, приезжал на бульвар Распай на бензоколонку «Шелл» – одну из немногих работавших круглосуточно в самом центре.

Шел в гости – покупал цветы рядом со стоянкой такси в одном из первых магазинов открывшейся новой сети «Имя розы». Напротив такси и цветов – хоть и пятизвездочная, но затерявшаяся в тени крупных гостиниц правого берега «Пон Руаяль» – «литературный» отель, известный благодаря своей близости к издательскому кварталу и, в частности, к штаб-квартире «Галлимар», где для развлечения литераторов руководство поставило столы для игры в пинг-понг. «Пон Руаяль» с совсем неписательскими ценами за номера тем не менее поддерживает имидж квартала: в гостиничных коридорах, как в московском Доме литераторов, висят черно-белые фотографии классиков, и, выйдя из лифта, можно отгадывать, кто есть кто. Вот и Эренбург предпочитал останавливаться здесь – о его парижских привычках рассказывали мне люди, общавшиеся с ним лично.

Сейчас на первом этаже отеля расположен ресторан Жоэля Робюшона, где заказ столика принимают лишь в определенные часы, а в остальное время все посетители ждут в общей очереди; попадая, сидят на высоких стульях, словно за барной стойкой. И я тоже пробовал и запомнил там авторское блюдо – картофельное пюре Робюшона; оно определенно вкусное, хотя кто-то заметит, что секрет его в том, чтобы не жалеть сливок и масла.

С противоположной стороны перекрестка виднеется еще один ресторан – «Лао Це», как будто залетевший сюда случайно из 13-го округа осколок парижско-китайской империи еды. Он, может, и без изысков, зато и кухня достойная, и хозяин гостеприимный, хотя невозмутимый и по-азиатски сдержанный, привыкший видеть в двух своих очень тесных залах «знакомые» лица – уж такой это политизированный квартал. И сколько же лет проверяется его радушие? По крайней мере, лет двадцать.

Дверь в дверь к «Лао Це» – магазин старых плакатов, где была куплена карта Восточной Сибири 1811 года выпуска, и она сейчас не на полу среди тех подаренных картин, с которыми не знаешь, что делать, а висит в рабочем кабинете.

Наискосок от плакатов и эстампов – нетипичный для Парижа по стилю, больше подходящий для провинции отель «Дюк де Сен-Симон», из категории маленьких очаровательных гостиниц. В 1980-е только проезжал мимо него, в нулевые – останавливался.

Вспоминаю обостренное внимание ко многим внешним деталям, тем более к таким, которые казались необычными. В старых записях, сделанных на рю дю Бак в 1984 году, я читаю про тряпки на мостовой, набитые песком, чтобы регулировать струи воды, которыми дворники смывают остатки мусора; о раздвижных лестницах, наподобие пожарных, по которым поднимают мебель через окна в квартиры, иначе не пронести по узким пролетам; об автобусе № 69, еще старого образца, который лишь со второго захода, особенно когда кто-то припаркует свою машину близко к углу перекрестка, вписывается в поворот с дю Бак на Гренель. Остановившись сейчас на этом же углу, можно наблюдать, как водитель, представляющий уже другое поколение, по-прежнему вынужден демонстрировать хладнокровие и мастерство, чтобы повторить тот же впечатливший меня маневр. Тряпок стало меньше, лестницы продолжают использовать, 69-й маршрут не упразднен, но стал бы я коллекционировать эти впечатления, если попал бы сюда впервые сейчас?

Емкое понятие «Гренель». По парижским меркам довольно протяженная улица. От бульвара Распай она тянется до Марсова поля. На полпути неожиданно вырывается на прекрасные негородские просторы площади Инвалидов, где по субботам и воскресеньям играют на лужайках в футбол; по левую сторону от вас остается Музей Родена, а справа – павильон авиакомпании «Эр Франс», откуда до сих пор ходят автобусы в Орли. У писателя Жоржа Перека, собирателя не замечаемых всем остальным миром деталей, есть почти стихи: «Сесть в автобус в направлении Орли на площади Инвалидов и в это время думать, как тот человек, которого вы должны встретить в аэропорту, вылетев из Гренобля, пересекает разные французские департаменты…» (Кто сегодня отправится в аэропорт встречать внутренний рейс?) Здесь же на Инвалидах, не доходя до авиационного павильона, перед польским консульством, в восьмидесятые стоял огромный крест. Его водрузили над символической могилой, возникшей после разгрома профсоюза «Солидарность». Сейчас даже в Интернете не найти следов этой политической инсталляции, символа заключительной фазы первой холодной войны.

Вокруг Гренель – в основном министерско-посольский квартал. Во французском политическом лексиконе закрепилось понятие «соглашения Гренель», они были подписаны между правительством и профсоюзами в расположенном здесь Министерстве труда как результат неспокойного мая шестьдесят восьмого и с тех пор могут обозначать любое принципиальное мировое соглашение. Рядом «Ке д’Орсе» – французский МИД, а также административные здания, где работают депутаты. Когда приоткрываются ворота и, шурша покрышками по гальке, въезжают министерские или дипломатические машины, можно увидеть, какие элегантные внутренние дворы расположены на рю де Гренель и параллельной ей, похожей по стилю рю де Варенн, где находится резиденция премьер-министра. Бывшие конюшни превращены в гаражи. И еще роскошные парки. На картах Google видно, что внутри кварталов, примыкая к особнякам, спрятаны огромные зеленые пространства, какие не ожидаешь обнаружить в центре большого города.

В ряду резиденций – царское, советское, российское посольство, находящееся в удачно купленном 150 лет назад царем Александром II особняке ХVIII века. Гренель часто упоминается в мемуарах русских эмигрантов. Принять приглашение на прием, на любую встречу в здании на Гренель рассматривалось частью русской диаспоры как переход во враждебный стан. Как эхо этих опасений названия «Гренель» и «рю дю Бак» встречаются и в книгах руководителей НКВД, отвечавших за иностранное направление. Они останавливались в маленьких гостиницах вокруг посольства.

Можно фантазировать на тему разговоров, которые велись в стенах резиденции; персонажей, переступавших ее порог в разное время и с разными целями. Я застал время, когда в предбаннике посольства сидели пограничники в форме, перед зданием дежурили полицейские и было запрещено оставлять машины вблизи ворот. Потом нравы смягчились, и наши здания за рубежом перестали казаться некими бастионами на недружественной территории. А во время перестройки особняк на Гренель даже стали открывать для посещения обычными гражданами в рамках проводимых по всему Парижу дней национального наследия.

Своей историей, архитектурой, предметами интерьера, парком особняк на Гренель как бы олицетворяет те особые или, как еще их принято называть, привилегированные отношения между Россией и Францией. Франковеды могут спорить по поводу того, насколько эта особенность приносила какую-то практическую пользу, но объединявший нас вектор на двустороннюю разрядку (от французского d€etente) безусловно присутствовал. Он заложен был сразу после войны. Мы поддержали вхождение Франции в постоянные члены Совета Безопасности OOН и вообще с вниманием относились к запросам и интересам де Голля.

По речам генерала студентам в лингафонном кабинете ставили французское произношение. Де Голль подарил нам фразу о «Европе от Атлантики до Урала», которую стали использовать в дипломатии как формулу. Соответственно и наши послы в Париже во все послевоенные годы подбирались с тем расчетом, чтобы соответствовать особому характеру двусторонних отношений.

Блестящий историк-франковед Юрий Рубинский, чьи лекции составляли силу Института международных отношений и который бок о бок работал со многими из этих дипломатов, вспоминает, как посол Юлий Воронцов однажды отреагировал на колкость Миттерана. На одном из приемов президент подошел к Воронцову и заметил как бы в шутку: «Я знаю, господин посол, в Москве меня не любят». Разговор происходил в начале 1980-х, сразу после нашумевшей высылки 47 советских дипломатов. Посол ответил в том же тоне и без заминки: «Любовь, господин президент, должна быть взаимной». За многолетнюю дипломатическую карьеру Воронцов занимался проблемами таких непохожих стран, как США, Индия или Афганистан. Его бросали на те участки, которые требовали особого внимания, представлялись наиболее важными. Перемещение из одной точки мира в другую должно было бы приучить его к ощущению временности пребывания в стране и, следовательно, не очень глубокому погружению в ее реалии, прошлое и настоящее. Но к Воронцову это не относилось. Он всегда досконально вникал в новую для него тематику – историю и политическую действительность. Так произошло и при назначении во Францию.

Я готовился к командировке от молодежной газеты по случаю юбилея освобождения Парижа и хорошо помню, как Воронцов рассказывал об истории Сопротивления, особенностях «странной войны» 1940 года, о роли компартии. Перефразируя выражение из какого-нибудь старого романа – «это был не встречающийся ныне тип русского военного», о Воронцове можно было бы написать, что это был редкий для нашего времени пример российского чиновника, для которого отстаивание интересов страны было делом не формальным.

Давно заметил: стоит чуть погрузиться в какую-нибудь тему, она возвращается к тебе бумерангом – через статью в газете, услышанную во время застолья историю, книгу, раскрытую случайно в магазине… Ким Филби, рассказывая Генриху Боровику о своей жизни разведчика, особенно был поражен одним эпизодом. В годы Гражданской войны в Испании он работал под прикрытием корреспондента лондонской «Таймс» и свои донесения отсылал на выданный ему парижский адрес некоей мадемуазель Дюпон – согласно легенде, его возлюбленной. В письмах была «официальная» часть и неформальная, причем отрабатывать «любовную» версию ему изрядно надоело, приходилось постоянно поднимать градус настроения и выдумывать новые повороты в несуществующем романе. Оказавшись в Париже после войны, Филби решил прогуляться и посмотреть, что же все-таки располагалось на месте дома его фиктивной приятельницы и связного. По его словам, он был готов увидеть все что угодно – подвал, цветочную лавку, булочную, адвокатскую контору, тюрьму, бомбоубежище, но по адресу Гренель, 79, обнаружил… советское посольство. Вот так реальность почти всегда оказывается проще, чем нам кажется. Если бы такой поворот сюжета заложили в киносценарий, то решили бы, что это выдумка сценариста.

Франсуа Миттеран

Тот текст вышел не слишком запоминающийся – из разряда приветствий участникам какого-нибудь слета или съезда («разрешите сердечно поздравить…»), который сам автор, скорее всего, и в глаза не видел. Он был ценен тем, что под ним стояла подпись первого лица – Франсуа Миттерана, президента республики, а такое раньше в печати ценилось. Так уж удачно сложились обстоятельства: я столкнулся буквально лоб в лоб с президентом на выходе из Елисейского дворца после какой-то большой пресс-конференции и воспользовался случаем, чтобы попросить его об интервью в связи с выходом в Париже первого номера самой известной тогда за рубежом советской газеты – «Московские новости». И уже совсем неважно, что из этого получилось в итоге, главное, что в ходе разговора мне представилась возможность почувствовать миттерановскую стилистику.

Он любил ореол таинственности, часто высказывался двусмысленно, сохраняя интригу, заставляя всех потом ломать голову, что же именно он имел в виду. Так, долго водил всех за нос относительно своего решения, идти ли ему или не идти на второй президентский срок. Его называли «флорентийцем» – за страсть и талант к закулисной игре, тонкому выстраиванию отношений с ближним кругом, который при нем по существу напоминал королевский двор, с элитой, с журналистами. У Миттерана были фавориты и особенно фаворитки, которые переживали из-за смены президентских преференций охлаждение к себе, сближение с другими. Под конец второго срока один из самых близких советников, посвященный в личные секреты президента, покончил жизнь самоубийством прямо в кабинете в Елисейском дворце, находясь в тяжелом душевном состоянии из-за своего отлучения.

Жак Аттали, тоже советник Миттерана из первого призыва его консультантов, вспоминает: «Он всегда оставался величественным, председательствуя на совете министров и совете по обороне. Миттеран никого, за исключением двух сотрудников, не называл на „ты“. В отличие от Олланда он никогда бы не пересек двор Елисейского дворца в одиночестве (без охраны)». При этом окружение Миттерана состояло совсем не из заурядных персон, а наоборот – из людей самостоятельных, со своими идеями и программой. В его орбите в разные годы находились такие яркие политики, как бывший премьер Мишель Рокар, министр культуры Жак Ланг, министр юстиции Робер Бадентер. Они не растворялись в тени президента.

Наше, даже короткое, общение походило на аудиенцию у короля в окружении почтительной свиты, обступившей нас и терпеливо наблюдавшей за затянувшимся диалогом их патрона с вынырнувшим из толпы неизвестным им простолюдином. Миттеран совсем не торопился, так что я успел ему объяснить что и зачем. Говорил он доброжелательно, чуть покровительственно, при этом уважительно. Вполне можно было бы и дальше продолжать приятно беседовать, но мне мешало чувство служебного долга. Четко помню, что в этом разговоре с Франсуа Миттераном я дважды попросил его указать мне того помощника, с кем придется согласовывать в дальнейшем все рабочие моменты и чтобы тот всенепременно услышал: президент лично пообещал встречу. Эти настойчивые просьбы вызвали у всех, в том числе и у самого президента, смех, но мне было не до того.

Вторая «встреча» с Миттераном состоялась уже после его смерти. В конце девяностых в Москву приезжал известный французский рекламщик, а по современным российским понятиям политтехнолог Жак Сегела, чтобы прозондировать почву относительно намечавшейся кампании по выбору российского президента. Сегела участвовал в двух президентских кампаниях Миттерана, именно он придумал для второго срока предвыборный объединительный лозунг «Спокойная сила», оказавшийся успешным.

В популярном одно время месте встреч, венском кафе на первом этаже гостиницы «Балчуг», Сегела убеждал меня, что на выборах побеждает только тот, кто к этому действительно серьезно стремится, человек со сверхсильными президентскими амбициями. Его французского клиента действительно отличало незаурядное упорство. Так, поздним вечером в октябре 1959 года, выйдя из знаменитого ресторана «Липп», где за ним в течение многих лет был закреплен один и тот же столик, Миттеран отправился домой, но на авеню Обсерватуар его «пежо» обстреляли неизвестные. Эта история, будто украденная из политического кино, так и получила название – «дело Обсерватуар». Вскоре появилось немало данных, указывающих на то, что операция инсценирована самим Миттераном с помощью друзей. Как бы то ни было, несмотря на всю театральность эпизода, «неудавшееся» покушение вывело Миттерана из политического небытия, где он оказался после прихода к власти де Голля. Затем он сделает три попытки завоевать президентское кресло. Первые две окажутся неудачными, но он не отчаялся и все-таки победил с третьего захода, причем на тот момент ему исполнилось 64 года.

Когда Миттеран выиграл президентские выборы в 1981 году, в Париже люди вышли на улицы и ликовали так, как сейчас это бывает по случаю крупных футбольных побед. Он реализовал ряд важных реформ, «развязав корсет», как тогда говорили, французскому обществу, жаждавшему перемен. Провел децентрализацию местной власти, отменил смертную казнь, ввел пенсионный возраст с 60 лет, 39-часовую рабочую неделю, запустил реформу радио и телевидения, что привело к появлению десятка частных FM-радиостанций, без которых сегодня немыслим французский медийный пейзаж.

Во власти Миттеран пробыл два срока – четырнадцать лет. Наивысший подъем был в самом начале мандата, но к концу Франция от него подустала. И его коснулась обычная смена настроений общества по отношению к правителю. Прозорливый, начитанный и любивший историю, по идее он должен был предвидеть, что случается, когда человек засиживается на высоком посту.

Лично мне Миттеран в пожилом возрасте казался мудрее и основательнее, чем когда он был министром и совсем не выделялся на фоне других функционеров. Однажды, отвечая на вопрос об отсутствии привлекательных лидеров на левом фланге, Миттеран пояснил, что «харизма приходит с должностью». А вот в глазах общества его возраст стал олицетворять уже не государственную мудрость, а инертность. Все знали, что Миттеран болен, но состояние его здоровья по неформальной договоренности было своего рода табу у французской прессы. Так же, как и его личная жизнь. До самого последнего момента Миттеран сумел сохранить в тайне, что у него параллельно с первой существовала полноценная вторая семья и росла незаконнорожденная дочь Мазарин – имя, выбранное в высоком миттерановском стиле. Когда Миттеран умер, то ее мать – хранительница музея Орсе – стояла у гроба бывшего президента рядом с его законной супругой. Говорят, что личная жизнь политика во Франции, в отличие от англосаксонских стран, вне поля общественного зрения, – пример Миттерана иллюстрирует это положение как нельзя более точно.

Из маргинальной политической группировки, набиравшей на выборах около 5 % голосов, Миттеран превратил социалистическую партию страны в реальную силу, конкурирующую – и успешно – с другими политическими движениями за мандаты разных уровней. В том, что на выборах в мае 2012 года победил выходец из левого лагеря Франсуа Олланд, есть заслуга Миттерана.

Миттеран запомнится тем, что подорвал позиции компартии, которая в момент его победы на выборах 1981 году, несмотря на многочисленные моральные потери, связанные с негативным отношением к политике СССР, оставалась мощнейшей силой во Франции, стабильно получая на выборах больше 20 % голосов. Это в итоге сломало всю партийную конструкцию внутри страны. Миттеран провел многоходовую комбинацию по заключению союза с коммунистами, а затем пригласил их даже в правительство. Рейган был в ужасе от того, что хоть и в отколовшейся от НАТО, но все-таки союзнической стране в кабинете министров будут заседать настоящие «красные». Трудно поверить, но тогда во французском обществе всерьез обсуждали возможность появления советских танков на улицах Парижа.

Расчет Миттерана строился на том, что отказаться от участия в правительстве коммунисты никогда не посмели бы – ведь этой цели они добивались десятилетиями. Они действительно получили несколько портфелей, но в результате потеряли великое преимущество оппозиционной силы. Войдя в кабинет, ФКП становилась заложницей миттерановской политики, а она с каждым днем делалась все менее левой. Для коммунистов это стало «поцелуем смерти», от которого они не оправились.

В исторической памяти французов Миттеран следует за де Голлем, но если де Голль – это практически доисторическая глыба, до которой в ближайшей перспективе трудно кому-либо дотянуться, то Миттеран – это еще очень близко. Выходцы из его политического гнезда на сцене сегодня – от проштрафившегося в нью-йоркском «Софителе» Доминика Стросс-Кана до действующего президента Франсуа Олланда.

Из всех французских президентов за послевоенную историю Франции именно Миттеран, возможно, оказал наибольшее влияние на умы граждан. Его опыт и перипетии карьеры поучительны для тех, кто видит себя на общественном поприще. Актер Мишель Буке, сыгравший в кино роль президента Франции, отозвался о нем так: «Я не был поклонником Миттерана, но его сомнения не оставляли меня равнодушным». О Миттеране говорят как о человеке правых взглядов, но сделавшем себе карьеру на левых идеях.

А как он любил всевозможные «жесты». Покровитель интеллектуалов, сам готовый заниматься сочинительством, свое президентство он начал с того, что предоставил французское гражданство двум опальным писателям-эмигрантам – Хулио Кортасару и Милану Кундере. Победив на первых выборах, окруженный соратниками, Миттеран показательно пройдет пешком от своего дома в 6-м округе к Пантеону, чтобы возложить цветы на могилы социалиста Жана Жореса, героя Сопротивления Жана Мулена и депутата Виктора Шельшера, боровшегося за отмену рабства в колониях. А что может сравниться по силе эмоционального эффекта с его знаменитым рукопожатием с канцлером Гельмутом Колем осенью 1984 года перед могилами французов и немцев в Вердене, ставшим символом прекращения вечной вражды?

В судьбе Миттерана много такого «человеческого» материала. Предчувствуя близкий уход из жизни, он захотел объясниться по поводу своего участия в коллаборационистском правительстве Виши. Сенсацией стала книга «Молодые годы», написанная известным своими расследованиями журналистом Пьером Пеаном. Она вышла всего за полтора года до смерти Миттерана и была написана на основе диалогов с президентом и с его одобрения. Пеан впервые раскрыл детали сотрудничества Миттерана с Виши и, главное, его многолетних дружеских отношений уже в наше время с префектами, чиновниками, обвиненными в конкретных военных преступлениях, но избежавшими суда. Публикация пеановской книги сыграла роль водораздела в отношении к политику. Те, кто поддерживал Миттерана многие годы, кто испытывал к нему признательность за победу левых, почувствовали себя преданными.

Миттерана сильно занимала тема забвения, и он связывал след в большой политике с архитектурой. Его отличало чувство стиля. Неортодоксальная стеклянная пирамида Лувра, сама концепция расширения музея, включая тривиальную, но непростую по бюрократическим законам операцию по ликвидации во внутреннем дворе Лувра парковки Министерства финансов, – это инициатива Франсуа Миттерана. Ему принадлежит идея ряда других архитектурных преобразований в столице, хотя, по общему мнению, и не столь органичных. Это строительство в верхней части Сены, за вокзалом Аустерлиц, Большой библиотеки, которая теперь носит его имя, или арочного здания в деловом квартале Дефанс, что якобы завершает – на самом деле скорее портит – перспективу мирового значения Лувр – Тюильри – Триумфальная арка.

Он приехал в столицу из провинции, но был человеком Парижа. Обыкновенные прохожие встречали его на бульваре Сен-Жермен недалеко от рю де Бьевр, где у него была квартира, в книжных магазинах на Левом берегу. Он мог выйти на мост Александра Третьего, через который переезжал тысячи раз, направляясь в резиденцию и обратно домой, и сказать, как же это все-таки красиво. Меня лично подкупало в Миттеране то, что, будучи президентом, он любил много ходить пешком по парижским кварталам. В этом была какая-то дань великому городу.