Текст книги "Сплошные заморочки"

Автор книги: Дэвид Седарис

Жанры:

Современная проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)

Дэвид Седарис

Сплошные заморочки

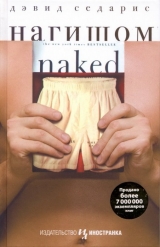

История из книги «Нагишом»

Когда учительница спросила, может ли она зайти к нам и поговорить с моей матерью, я восемь раз коснулся носом парты.

– Могу я рассматривать это как "да"? – спросила она.

Согласно ее подсчетам в тот день я 28 раз покидал свое место.

– Ты скачешь по классу как блоха. Стоит мне отвернуться на две минуты, и ты уже тут как тут: трешься языком об этот выключатель. Возможно, так принято у тебя дома, но здесь, в моем классе, мы не вскакиваем с мест и не облизываем выключатели, когда нам это заблагорассудится. Это выключатель мисс Честнат, и она хочет, чтобы он оставался сухим. А ты хотел бы, чтобы я пришла к тебе домой и принялась облизывать твои выключатели? Ну, хотел бы?

Я попытался представить себе эту картину, но меня отвлек мой ботинок. "Сними меня, – прошептал он, – и 3 раза хлопни себя по голове. Давай-давай, быстро, никто не увидит".

– Ну, – Мисс Честнат приподняла свои тоненькие нарисованные брови, – я тебя спрашиваю. Хочешь ты или нет, чтобы я облизывала выключатели у тебя дома.

Я стянул с себя ботинок, притворившись, что изучаю рифленый рисунок каблука.

– Ты ведь собираешься стукнуть себя ботинком по голове, или я не права?

Вообще-то, не "стукнуть", а хлопнуть; однако как она догадалась, что я собираюсь сделать?

– У тебя весь лоб в отпечатках от каблуков, – сказала она в ответ на мой молчаливый вопрос. – Тебе не мешало бы хоть изредка заглядывать в зеркало. Ботинки – грязная штука. Мы носим их, чтобы защитить себя от грязи. Не очень-то полезно бить себя ботинками по голове, не так ли?

Я предположил, что и впрямь не очень.

– Ах, ты предполагаешь? Мы здесь не в угадайку играем. Я не предполагаю, что может быть опасно бегать по оживленной улице с бумажным пакетом на голове. Это не тот случай, когда надо строить догадки. Это факты, а не головоломки, – она уселась за свой стол и начала писать записку. – Мне хотелось бы поболтать с твоей мамой. Она ведь есть у тебя, а? Тебя же не звери воспитали? Она что слепая, твоя мать? Неужели она не видит, что ты вытворяешь, или ты приберегаешь свои ужимки эксклюзивно для любимой мисс Честнат? – Она протянула мне свернутую бумажку. – Можешь идти, но, будь так добр, по пути к двери избавь мой выключатель от очередного контакта с твоим кишащим микробами языком. У него и так был тяжелый день, да и у меня тоже.

Идти от школы до дома, который мы снимали, было недалеко, не более 637 шагов, и в удачный день мне удавалось преодолеть это расстояние всего за час, останавливаясь через каждые несколько футов, чтобы лизнуть почтовый ящик или потрогать листок или травинку, которые требовали моего внимания. Но если я вдруг забывал, сколько шагов я уже прошел, мне приходилось возвращаться к школе и начинать мой поход сначала. "Уже вернулся? – спрашивал меня дворник. – Так любишь школу, сынок?"

Как он ошибался! Больше всего на свете я мечтал оказаться дома, вот только добраться туда было для меня настоящей проблемой. Я мог потрогать телефонный столб на 314 шаге, а затем, через 50 шагов, засомневаться, в том ли месте я его коснулся. И нужно было вернуться и потрогать его еще раз. Порой я мог отвлечься всего на несколько секунд, и тогда меня начинали одолевать сомнения не только относительно телефонного столба, но и по поводу скульптуры на газоне на 219 шаге. И мне приходилось идти обратно и облизывать этот бетонный гриб еще раз, надеясь, что на этот раз его хозяйка не выскочит из своего дома и не заорет: "Убери свою рожу от моего мухоморчика!" Порой на улице мог идти дождь, или мне необходимо было побыстрей добраться до туалета, но в любом случае я был лишен возможности быстро добежать домой. Поход туда был долгим и сложным процессом, требующим исключительного внимания к деталям. Не то чтобы я испытывал удовольствие, прижимаясь носом к раскаленному капоту стоящей у обочины машины – нет, об удовольствии не было и речи. Человек обязан делать все эти неприятные, но необходимые вещи, так как нет ничего ужаснее тех страданий, которые испытываешь, не сделав их. Стоит пропустить этот почтовый ящик, и мой мозг уже не оставит меня в покое, постоянно напоминая о совершенном проступке. Я мог сидеть за обеденным столом, стараясь не задумываться об этом, но мысль возвращалась ко мне с завидным упорством. Не думай об этом. Но уже поздно, и я уже точно знаю, что мне делать. Сказав, что мне нужно в туалет, я выскочу из парадной двери, вернусь к почтовому ящику и не просто коснусь, а стукну его или даже пну беднягу ногой, чтобы показать, как же я его ненавижу. И вот что я действительно ненавидел, так это мой мозг. Я был уверен, в нем должен был быть выключатель, но будь я проклят, если я мог найти его.

Я не помню, чтобы все было так же плохо, когда мы жили на севере. Нашу семью перевели из Эндокотта, штат Нью-Йорк, в Рейли, Северная Каролина. Наш новый дом был еще не готов, и нам приходилось снимать строение, выдержанное в стиле, характерном для построек на сахарных плантациях. Вокруг него располагался лысый, без единого деревца дворик, а белые колонны на фасаде создавали ложное впечатление о богатстве его интерьера. Сразу за парадной дверью начинался темный узкий коридор, из которого можно было попасть в спальни, размер коих был немногим больше находившихся в них матрацев. Наша кухня была расположена на втором этаже рядом с гостиной, и в ее декоративное окно можно было наблюдать шлакоблочную стену, построенную для сдерживания потока грязи с находившейся по соседству свалки.

– Наш маленький адский уголок, – сказала моя мать, обмахиваясь куском шифера, в изобилии валявшегося во дворе.

Будучи в абсолютно подавленном состоянии, я обнаружил себя на крыльце перед нашим домом, что означало, что первый этап утомительного путешествия к моей спальне был завершен. Подойдя к дому, я семь раз дотрагиваюсь до входной двери каждым локтем, причем при свидетелях сделать это гораздо труднее. "Почему бы тебе просто не дернуть за ручку? – обычно говорит моя сестра Лиза. – Кроме тебя все так делают, и, поверь мне, дверь, как правило, открывается". А в доме меня поджидала масса выключателей и дверных косяков, требовавших моего внимания. Я мог бы прямиком из коридора отправиться в свою спальню, но до этого я должен был совершить массу неотложных дел. Поцеловав 4-ю, 8-ю и 12-ю ступеньки на покрытой ковровой дорожкой лестнице, я вытер кошачью шерсть с губ и направился в кухню, где получил приказ погладить конфорки на газовой плите, прижаться носом к двери холодильника и выстроить в ряд кофеварку, тостер и миксер. После обхода гостиной подошло время встать на колени рядом с лестницей и, закрыв глаза, ткнуть кухонным ножом в сторону моей любимой розетки. Затем я должен буду облизать несколько лампочек и проверить вентили в ванной, и только потом смогу с чистой совестью войти в свою спальню, где аккуратно выровняю все предметы на тумбочке, оближу уголки металлического стола и, наконец, улягусь на постель, и начну перекатываться на ней с боку на бок и думать о том, какая же странная женщина эта мисс Честнат, моя учительница в третьем классе. Зачем ей приходить сюда и облизывать мои выключатели, если она никогда не облизывала свои? Может, она была пьяна?

В своей записке она справлялась, можно ли ей зайти к нам домой с тем, чтобы обсудить то, что она называла моими "особыми проблемами".

– Ты сегодня вставал со своего места, чтобы облизывать выключатели? – спросила моя мать. Она положила записку на стол и закурила.

– Один, может, два раза, – ответил я.

– Один – два раза каждые полчаса? Каждые 10 минут?

– Не знаю, – соврал я. – Я не считал.

– Зато твоя чертова учительница математики считала. Это ее работа – считать. Ты что думал, она не заметит?

– Заметит что? – Я никогда не переставал удивляться тому, что люди замечали мои действия. Так как они носили очень личный характер, я всегда полагал, что они должны быть абсолютно невидимыми. Когда же посторонние ловили меня за моими занятиями, я утверждал, что они ошибаются.

– В каком смысле "заметит что"? Не далее как сегодня мне позвонила дама, живущая вверх по улице, эта миссис Кинлинг, у которой близнецы. Она говорит, что поймала тебя у себя во дворе, когда ты, стоя на коленях, целовал ее вечернюю газету.

– Я ее не целовал. Я просто пытался прочесть один заголовок.

– И поэтому ты так низко наклонился? Может тебе пора купить более сильные очки?

– Пожалуй, пора, – сказал я.

– И я думаю эта мисс… – Мама развернула записку и посмотрела подпись, – эта мисс Честнат также ошибается? Ты это мне хочешь сказать? Может, она спутала тебя с каким-то другим мальчиком, который вскакивает из-за парты, чтобы облизать точилку для карандашей или потрогать плитку, или что ты там еще делаешь, когда она отворачивается?

– Очень может быть, – сказал я. – Она уже старенькая. У нее на руках пятна.

– Да? – спросила мама. – И как много?

Днем, когда мисс Честнат наконец прибыла к нам с визитом, я был у себя в спальне, перекатывался с боку на бок. В отличие от навязчивых подсчетов и прикосновений, перекатывание было не обязанностью, а добровольным и очень приятным занятием. Это было моим хобби, тем, чему я хотел бы посвятить все свое время. Главной целью этого занятия было не дать себе уснуть под его же убаюкивающим воздействием: причем, это была не промежуточная, а конечная и единственная цель. Постоянное движение освобождало мой мозг, позволяя мне осмысливать окружающее и фантазировать. А если работало радио, я мог запросто перекатываться до трех ночи, слушать хит-парады и с удивлением узнавать, что каждая песня, которую я слышу, написана обо мне. Иногда мне приходилось послушать одну и ту же песню 200 или даже 300 раз, но рано или поздно мне все же открывалась ее тайная сущность. Так как перекатывание было очень приятным и расслабляющим занятием, неудивительно, что ему что-то постоянно мешало, причем, как правило, это был мой собственный мозг, который не давал мне более 10 минут подряд наслаждаться абсолютным счастьем. С начальными аккордами моей любимой в данное время песни, я слышал шепот: Тебе не кажется, что ты сейчас должен пойти на второй этаж и убедиться, что в том маленьком керамическом горшочке действительно осталось 114 горошинок перца? И, эй, раз уж ты пойдешь туда, не захочешь ли ты заодно проверить утюг и убедиться, что он не подожжет детскую. Список требований будет расти с каждой секундой. Так, а что у нас с телевизионной антенной? Как ты думаешь, она все еще имеет форму идеальной буквы V? Или кто-то из твоих сестер уже согнул ее по-другому? И, знаешь, мне очень любопытно, плотно ли завинчена крышка на той майонезной банке? Пойдем-ка посмотрим, а?

Я мог быть на пике блаженства, доля секунды отделяла меня от разгадки смысла моей любимой песни, вот тут-то и вступал в игру мой внутренний деспот. И нужно было дождаться, пока песня перестанет быть моей любимой, сойдет с первой строчки хит-парада, и обмануть мой мозг, убедив его, что мне это совсем не интересно.

Я как раз начал разбираться в "Тени твоей улыбки", когда появилась мисс Честнат. Она позвонила в дверь, я выглянул из спальни и увидел, как мама пригласила ее войти.

– Извините меня за все эти коробки здесь, – мама стряхнула пепел за дверь на и без того замусоренный двор. – Они все заполнены разным дерьмом, каждая, но Господь не позволяет нам ничего выбрасывать. Нет и нет, нельзя! Мой муж собрал здесь все: каждую наклейку, каждый талончик, каждый сношенный купальный костюм, каждый клочок старого линолеума – все здесь, все вперемешку с маленькими камешками и другим мусором, так говорит мой муж – прям как его бывший зав отдела или зам районного управляющего или еще какой-нибудь засранец. – Она промокнула лоб бумажным полотенцем. – Ладно, черт с ним. А нам не помешало бы выпить, виски подойдет?

У мисс Честнат загорелись глаза.

– Мне, право, не стоило бы, но, впрочем, почему бы и нет? – Она проследовала за матерью на второй этаж. – Самую малость, со льдом, без воды.

Я попытался возобновить свое перекатывание, но смех с кухни вытащил меня из кровати, я очутился на площадке второго этажа и, спрятавшись за огромным шкафом, стал наблюдать за тем, как женщины обсуждали мое поведение.

– Ах, вы имеете в виду его прикосновения, – сказала мама.

Она внимательно посмотрела на стоявшую перед ней пепельницу, сощурив глаза так, как это делает кошка, увидавшая белку. Судя по ее сконцентрированному взгляду, в тот момент для нее не существовало ничего, кроме этой пепельницы. Время остановилось, а она как бы оглохла и не обращала никакого внимания на дребезжание сушилки и переругивание моих сестер на улице. Она слегка приоткрыла рот, облизнула верхнюю губу и подалась вперед, тыкая пепельницу указательным пальцем так, будто та была живой спящей зверушкой, и мама хотела ее разбудить. Я никогда не видел себя в действии, но тот факт, что я без сомнения узнал себя, говорил о том, что маме здорово удалась эта маленькая пародия.

– Великолепно! – От удовольствия мисс Честнат засмеялась и захлопала в ладоши. – Да, это было превосходно, вы передали самую суть. Браво, вы заслужили 5 с плюсом.

– Бог знает, где он этого набрался, – сказала мама. – Он сейчас, наверное, у себя в комнате пересчитывает свои ресницы или грызет ручки тумбочки. Он не успокаивается ни на минуту, будь то даже час или два ночи, а он все будет шуршать по дому, ощупывая корзину для белья или прижимаясь носом к двери холодильника. Мальчишка явно не в себе, но он справится. Ну что, Катерина, не выпить ли нам по второй.

Теперь она уже Катерина. Еще несколько бокалов и ее пригласят провести с нами летние каникулы. Как же легко взрослые сходятся после пары совместно выпитых коктейлей. Я вернулся в свою постель и сделал радио погромче, чтобы не отвлекаться на их кудахтанье. Так как мисс Честнат была здесь в моем доме, я был уверен, что рано или поздно голоса прикажут мне пойти на кухню и выставить себя на посмешище. Возможно, мне придется обсосать ручку швабры или, встав на стол, пощупать шнур люстры, и что бы это ни было, мне все равно пришлось бы это сделать. Понять песню, звучавшую в тот момент по радио, не представляло никакой сложности, ее текст был так ясен, что можно было подумать – я сам написал его. "Что ж, я думаю, я схожу с ума, – пел мужской голос. – Да, я думаю, я схожу с ума".

После визита мисс Честнат отец попытался вылечить меня при помощи угроз. "Прикоснись еще раз носом к ветровому стеклу, и ты здорово пожалеешь об этом, я обещаю", – сказал он по дороге домой из продуктового магазина, сидя за рулем нашего автомобиля, засыпанный непринятыми талончиками, недействительными на территории этого штата. Для меня было абсолютно невозможным сидеть на переднем сиденье машины, не касаясь носом ветрового стекла, а теперь, когда мне это запретили, я желал этого больше всего на свете. Я попытался закрыть глаза, в надежде забыть об этом желании, но поймал себя на мысли, что, скорее, это он должен закрыть глаза. Что такого в том, что я хочу дотронуться носом до ветрового стекла? Кому это мешает? Почему он может постоянно пересчитывать свою мелочь и кусать нижнюю губу, не боясь быть наказанным? Моя мать курит, мисс Честнат поглаживает свою поясницу раз по 20–30 на дню – а я почему-то не могу прижаться носом к ветровому стеклу? Я открыл глаза с твердым намерением нарушить запрет, но отец, заметив, что я наклоняюсь вперед, вдруг резко дал по тормозам.

– Ну что, понравилось, а? – Он протянул мне полотенце, что бы я вытер текущую из носа кровь. – Понравилось или нет?

Понравилось было слишком слабое слово, чтобы выразить мои ощущения. Я был в восторге! Удар в нос при правильном расчете силы мог оказать на меня воздействие, близкое к наркотическому. Прикосновения к предметам успокаивали мою душевную чесотку, но они подразумевали совершение слишком большого количества движений: бежать вверх по лестнице, пересечь комнату, снять ботинок. Вскоре я понял, что все мои проблемы могут быть решены путем манипуляций, затрагивающих только мое собственное тело. Удар по носу был неплохим началом, но я отказался от этого способа, когда попробовал закатывать глаза так, что они смотрели внутрь глазницы, действие, дававшее мне небольшие дозы тупой и опьяняющей боли.

– Я прекрасно знаю, что вы имеете в виду, – сказала мама, пришедшей к нам миссис Шатц, моей учительнице в четвертом классе. – Постоянно закатывает глаза, глух и нем как полено. Надеюсь, когда-нибудь он получит по заслугам, а пока, не выпить ли нам еще по стаканчику вина?

– Эй, олух, – сказал отец, – ты что, хочешь посмотреть, что у тебя в черепушке? Так могу тебе сразу сказать: ты зря теряешь время. Там ничего нет, и твой табель тому доказательство.

Он был прав, я совал свой нос, куда угодно, только не в учебники. Школа совсем не интересовала меня. Каждый день я только и думал о том, как бы мне поскорее оказаться в своей темной спальне в нашем новом доме, где я мог закатывать глаза, слушать радио и спокойно перекатываться с боку на бок.

Теперь мне нравилось бешено мотать головой, я был просто поражен ощущением того, как мои мозги бьются о стенки черепа. Это было так здорово и занимало так мало времени; несколько быстрых и резких движений и я был удовлетворен на следующие 45 секунд.

– Присядьте, а я принесу вам чего-нибудь прохладительного, – мама оставляла учительницу моего пятого, а затем и шестого класса сидеть за обеденным столом, а сама шла на кухню, чтобы вскрыть упаковку льда.

– Думаю, вы пришли поговорить о том, что он трясет головой, или я ошибаюсь? – кричала она. – Да-да, он постоянно это делает, ни одна муха на него не сядет.

Она предлагала моим учителям рассматривать мое мотание головой, как кивки в знак согласия.

– Я делаю именно так, и благодаря этому, он теперь будет мыть посуду в течение ближайших пяти лет. Я спрашиваю, он трясет головой, и – готово. Хотя, вы уж будьте так добры, не задерживайте его позже 5-ти. Надо, чтобы он успевал прибраться и застелить постели до прихода отца.

Это было частью ее роли. Мама играла лидера команды, который свистит в свисток и очаровывает толпу своими анекдотами и хвастливыми историями. Когда к нам приходили гости, она часто притворялась, что забывает имена своих шести детей. "Эй, Джордж, или Агнес, или как тебя там, сбегай-ка в спальню и найди мои сигареты и зажигалку". Она видела все мои тики и привычки, но никогда не стыдилась их, не придавала им большого значения. Она наблюдала за мной и передразнивала меня так, будто все это было само собой разумеющимся и на деле имело отдаленное отношения к нашей жизни.

– Конечно, трудно догадаться, но я готова поспорить, что вы здесь по поводу его воя, – сказала она, протягивая стакан шерри учителю моего седьмого класса. – Я думаю либо показать его заклинателю злых духов, либо купить ему куклу, чтобы он мог заработать денег чревовещанием.

Это пришло само собой – мое отчаянное желание издавать высокие звуки, рождавшиеся в самой глубине гортани. Это были не слова, а какие-то завывания, удовлетворявшие потребности, которых я не испытывал ранее. И звуки эти произносились не моим голосом, а голосом крошечной темпераментной примадонны, прицепившейся к основанию моего язычка. "Ээээээээ – умммммммммммммммм – ааааааааааа – хааааааа – мееееееее." Вопли возникали внутри меня, но я совершенно не мог их контролировать. Когда я вскрикивал в классе, учителя отрывались от доски с чрезмерно озабоченным видом. "Кто-то трет воздушный шарик? Кто это шумит?"

Я пытался оправдываться, но всякий раз мои оправдания звучали неправдоподобно. "У меня во рту живет пчела". Или: "Если я не буду тренировать мои связки каждые три минуты, с большой вероятностью я никогда больше не смогу глотать". Завывания не вытеснили ни одной из моих прежних привычек, это было лишь очередное пополнение моей уродливой коллекции тиков. Но хуже непрерывных взвизгиваний и подергиваний был страх, что завтра мной овладеет еще более ужасная мания: что я, к примеру, проснусь с неуемным желанием колотить других людей по голове. Я мог не закатывать глаза в течение нескольких дней, но это привычка возвращалась, как только мой отец говорил: "Вот видишь, я знал, что ты можешь не делать этого, если захочешь. Теперь тебе осталось научиться держать голову прямо и перестать издавать эти дурацкие звуки, и ты будешь вполне готов".

Готов к чему? Думал я. Частенько, перекатываясь с боку на бок, я представлял себя кинозвездой. Я шел на премьеру своего шедевра под залитым светом прожекторов небом, а на моей шее красовался шикарный атласный шарф. Я понимал, что, возможно, актеры не имеют привычки прерывать любовные сцены для того, чтобы прижаться носом к камере, и не пищат что-нибудь типа «Эээээээээ – аааааааааааа» во время драматического монолога, но был уверен, что для меня зрители с удовольствием сделают исключение. «Это волнующий и трогательный фильм, – напишут газеты. – Возбуждающее, сногсшибательное зрелище, после просмотра которого зрители исступленно вопят: „Оскар, Оскар, Оскар“, и критики одобрительно кивают головами».

Мне хотелось бы думать, что некоторые мои нервные тики пропали еще в старших классах, но мои школьные фото доказывали обратное. "Если на этой фотографии тебе подрисовать глаза, будет вполне сносно", – говаривала моя мать. На групповых снимках мое местоположение легко было вычислить по смазанному пятну в заднем ряду. Какое-то время я думал, что, если к моим чудачествам добавить привычку странно одеваться, меня будут считать не просто тормознутым, а эксцентричным. Как я ошибался… Только абсолютный идиот мог разгуливать по коридорам моей школы одетым в балахон, полы которого волочились по полу; а бесчисленные медальоны, висевшие на моей шее, вполне справлялись с ролью коровьего колокольчика. Они брякали и звякали с каждым движением моей головы, привлекая всеобщее внимание, тогда как без них меня могли бы и не заметить. Через мои непомерно большие очки было лучше видно мои вечно вращающиеся глазки, а тяжелые ботинки на платформе оставляли шишки на моем лбу, даже если я хлопал себя с большой осторожностью. В общем видок у меня был еще тот.

Возможно я ошибаюсь, но, согласно моим подсчетам в течение первого года, проведенного в колледже, я спал всего 14 минут. Все это время у меня была собственная спальня, стерильно чистое тщательно прибранное место, где я мог в одиночестве предаваться своим занятиям. Теперь же мне предстояло жить в обществе другого студента, абсолютно незнакомого мне человека, который будет нарушать привычный для меня ход вещей своим богом данным правом на существование. Эта мысль просто убивала меня, и я прибыл в университет в полном ступоре.

– Врачи говорят мне, что если я буду стараться, есть шанс, что моя опухоль мозга уменьшится до такого размера, что ее не придется оперировать, – сказал я, когда мой сосед увидел, как я трясу головой. – Тогда как другие специалисты утверждают, что я должен делать вот такие упражнения для глаз, так как они укрепляют так называемое "роговичное волокно", что бы там это не значило. В общем, нет мне ни минуты покоя, но что тут поделать? Да ладно, заходи, располагайся как дома. А я пока проверю вон ту розетку кухонным ножом и переставлю некоторые вещички у себя на тумбочке. Ээээээээ-то просто. Я всегда так делаю-ууууууууууууу.

Выдумывать оправдания было мучительно, но настоящая агония началась у меня, когда мне пришлось отказаться от моих любимых перекатываний.

"Да, отдохни же ты, Ромео", – простонал мой сосед, когда первый раз услышал скрип пружин моей кровати. Он думал, что я мастурбирую, но когда я решил сказать ему, что он ошибается, что-то подсказало мне, что я вряд ли буду выглядеть лучше в его глазах, если признаюсь, что просто перекатываюсь по кровати, как и любой другой восемнадцатилетний студент колледжа. Лежать на кровати без движения было настоящей пыткой даже при наличии портативного радио и наушников, так как прослушивание музыки теряло всякий смысл, если я не мог хотя бы вертеть головой на подушке. Перекатывание было в основе своей танцем, но в горизонтальном положении, и таким образом я мог заниматься тем, что никогда не смог бы проделать на людях. С моей мотающейся головой, вращающимися глазами и резкими внезапными движениями я мог бы произвести настоящую сенсацию, если бы осмелился перенести мои упражнения из кровати на танцпол. Мне бы, конечно, следовало сказать моему соседу, что я эпилептик, и продолжить свои занятия. Он, возможно, принялся бы каждые 15 минут подбегать ко мне с тем, чтобы засунуть мне в рот палочку от мороженого, так что с того? Я уже давно привык вытаскивать занозы из языка. "Что, – думал я, – обычно делают люди, растянувшись ночью на постели в кромешной темноте?" Довольно глупо было лежать без движения и размышлять о лучшей жизни. Гладя на тесную, типовую комнатушку, я вдруг осознал, что это и есть тот предел, к которому привела меня моя жизнь, состоявшая из сладостных фантазий. И уже никогда не будет в ней ни восторженных толп поклонников, ни знаменитых режиссеров, кричащих в мегафон. И я должен был принять эту суровую действительность, лежа на кровати, но нельзя ли мне было при этом немного покататься с боку на бок?

Я выучил наизусть расписание занятий моего соседа и теперь пулей несся в комнату в перерывах между занятиями, и судорожно перекатывался по кровати, не испытывая при этом должного удовольствия из-за постоянного страха, что сосед может в любой момент вернуться. Ведь он мог внезапно приболеть или в самую последнюю минуту решить прогулять урок. Услышав скрип ключа в замочной скважине, я вскакивал с постели, приглаживая всклокоченные волосы, и хватал со стола какой-нибудь учебник. "А я как раз готовился к зачету по гончарному делу, – говорил я. – Именно этим я и занимался: сидел тут на стуле и читал историю изготовления горшков". Как бы я ни старался, это всегда выглядело так, будто я был замешан в чем-то секретном или практиковал извращения. Он же ни на секунду не смущался, когда я заставал его за прослушиванием его многочисленных "металлических" альбомов, хотя, на мой взгляд, это и впрямь было постыдным занятием. Другого выхода не было: мне надо было найти способ избавиться от него.

Его основной слабостью оказалась его подружка, фотографию которой он прикрепил на почетном месте над стереоустановкой. Они встречались с 10-го класса, и теперь, когда он оправился в колледж, она осталась обучаться на двухгодичных курсах медсестер в их родном городе. Благодаря многолетнему прослушиванию радиостанции "40 хитов", у меня сложился довольно чудной стереотип любви. Сам я никогда не испытывал этого чувства, но знал, что влюбленным нечего стыдиться. Любовь была величественна и многогранна. Она была и розой и шипом. Одновременно слепая и всевидящая она заставляла мир вращаться.

Мой сосед думал, что вполне может пережить месяц разлуки со своей девушкой, я же не был в этом уверен.

– Не думаю, что безопасно оставлять ее одну в окружении всех этих врачей, – сказал я. – Знаешь, с глаз долой – из сердца вон. Конечно, разлука иногда укрепляет чувства, но с любовью все не так просто. Подумай об этом.

Когда мой сосед уезжал из города, я целыми днями катался в постели и рисовал в своем воображении картины его трагической смерти в автомобильной катастрофе. Я видел его забинтованным словно мумия с подвешенными к потолку ногами и руками. "Время – лучшее лекарство, – скажет его мать, упаковывая его "металлические" альбомы в коробку из-под молока. – Два года постельного режима и он будет как новенький. Как только он выпишется, я думаю поселить его в гостиной. Ему там очень нравится".

Иногда я позволял ему выжить без особых увечий и представлял себе, что он идет в армию или женится на своей подружке и переезжает в какое-нибудь теплое и солнечное место, такое как Перу или Эфиопия. Главным для меня было, чтобы он уехал из этой комнаты и больше не вернулся сюда. Я избавлюсь от него, затем от следующего соседа и так далее, и тогда я, наконец, останусь наедине с самим собой и смогу вволю накататься и потрясти головой.

Через два месяца после начала семестра мой сосед порвал со своей девушкой.

– Теперь я буду сидеть в этой комнате с утра до ночи до тех пор, пока не пойму в чем я был не прав, – он размазывал слезы рукавом своей фланелевой рубашки. – Ты и я, дружок. Теперь остались только ты да я, да еще Джетро Талл. Эй, что это с твоей головой? Опять твоя старая опухоль не дает покоя?

"Колледж – это самое лучшее, что может случиться в твоей жизни", – говаривал мой отец, и он был прав, так как именно здесь я открыл для себя наркотики, алкоголь и курево. Не знаю, можно ли дать этому научное объяснение, но, как только я начал курить, мои нервные тики почему-то стали пропадать. Возможно, это было простым совпадением, или мои привычки просто сдались на милость соперницы, которая, несмотря на опасность для здоровья, была гораздо более приемлема для общества, чем мои завывания. Если бы я не курил, я, скорее всего, принимал бы успокоительные, которые обходились бы мне в ту же сумму, что и сигареты. Однако в этом случае я был бы лишен зажигалки, которой можно щелкать, пепельниц, дававших мне законное право покидать свое место, и, наконец, самих сигарет, не только успокаивающих меня, но и занимавших мои руки и губы. Казалось, что я был рожден, чтобы курить, и пока я не осознал этого, мои конечности постоянно искали замену этому занятию. Теперь, пока я знаю, что в любой момент я могу выкурить очередную сигарету, жизнь моя прекрасна. А люди, которые просят меня не курить в их машинах, даже не представляют, на что они напрашиваются.

– Помнишь, как ты закатывал глаза? – спрашивают мои сестры. – А помнишь, ты так сильно мотал головой, что твои очки упали в мангал?

Когда я слышу это, я иногда пытаюсь проделать что-нибудь, относящееся к моим бывшим привычкам. Возвратившись домой поздно ночью, я отваживаюсь прижаться носом к дверной ручке или закатываю глаза до появления когда-то доставлявшей удовольствие боли. Порой я начинаю пересчитывать салфетки в пластиковой коробке, но теперь уже не ощущаю в этом прежней необходимости и быстро теряю интерес. Вряд ли я стал бы теперь кататься в постели или 60 раз подряд слушать песню "Вставай, вставай и беги" на своем магнитофоне. Я вполне смог бы послушать какую-нибудь другую мелодию равное количество раз, сидя в кресле-качалке, а вот мое ранее любимое перекатывание больше не успокаивало меня, и к тому же я напрочь забыл код, с помощью которого расшифровывался текст этой песенки. Хотя я смутно припоминаю, что в ней рассказывалось о том, как все жители Рейли, Северная Каролина, однажды собрались покататься на огромном экспериментальном воздушном шаре моей конструкции и дизайна. Согласно моему замыслу, шар должен был взорваться по достижении границ города, но пассажиры не знали об этом. Солнце освещало их лица, когда они в восторге задирали головы, рассматривая мое творение.