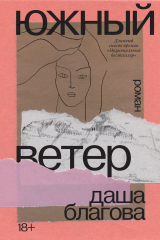

Текст книги "Южный Ветер"

Автор книги: Даша Благова

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)

Даша Благова

Южный Ветер

Руководитель издательской программы Юлия Петропавловская

Ответственный редактор Ирина Веселова

Литературный редактор Татьяна Бобрецова

Верстка Елена Бреге

Корректура Елена Гурьева, Анна Баскаева

Издательская программа фонда «Нужна помощь»

Публикуется впервые с разрешения автора

Дизайн и обложка Натальи Агаповой

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Даша Благова, текст, 2021

© Оформление. БФ «Нужна помощь», 2022

* * *

Пролог

В комнате и раньше бывало шумно, но шумно по-другому. Раньше был упорядоченный шум, стройный, под чутким руководством, по чьей-то указке, согласно регламенту. Пианинный перелив, гитарный трынь, театральная реплика, фонограмма из магнитофона и слова «сегодня все молодцы, до встречи завтра». Так продолжалось из года в год. Без сбоев, без ошибок. В комнату не заходили ночью, потому что скорее это была не комната, а класс, кабинет. Или что-то между комнатой и кабинетом – больничное помещение, в котором было предписано заниматься творчеством и уходить ровно в девятнадцать часов, не позднее.

Но случилась ночь, худшая из всех ночей, когда все растрескалось, сломалось, задребезжало. В комнату набилось безумие, безумные, шумные, бесстыжие, освобожденные, потерявшиеся.

Танцевали последний танец, допевали все свои песни, смеялись за всех, за себя, за других. Чувствовали, что смеха больше не будет, что музыка умрет.

По линолеуму разливался воск, его собирали мужские пальцы с заусенцами и бросали в потолок, на спине лежала девчонка в черном мешке-толстовке и хохотала так, что не видела, лепился ли воск к потолку, потому что от смеха была вся в слезах.

Их было семеро, они были непохожие, они бы прошли мимо друг друга, если бы встретились на улице.

Женщина с шаром из волос, всегда носившая скромно-ситцевое, надевала на себя синтетические блузы, дешевое красное платье, мантию судьи, соломенную шляпу. Она наслаивала одно на другое и разрасталась вширь, становясь похожей на тряпичную ель.

Если бы стены могли чувствовать, им стало бы стыдно за резкие тени, которые лупили по их бежевому тону. За пятно зеленой краски, еще не высохшее. За прильнувшие к ним шкафы, которые стошнило вещами на пол. Эти стены много лет оберегались по графику ответственными за помещение. С достоинством наблюдали за болеющими, выздоравливающими и срывающимися. Теперь они были осквернены и испачканы.

Перемещались лица, иногда сталкивались друг с другом, иногда валились на пол. Гладкие и сморщенные, щетинистые и голые, круглые и овальные. Появилось одно зеленое, с длинным носом, бородавкой, красными глазницами и дырками вместо зрачков. Белые лица разбежались. Затем завопили и сбились в кучу вокруг зеленого. Руки разных тел сомкнулись и стали крутиться хороводом вокруг тощего тела с зеленой головой.

Между потолком и полом прыгал звук, бьющий из колонки. Ритм, речитатив, йоу, камон. Он смешивался с топотом и смехом, звоном разбитого стекла. Кто-то качал головой в такт, кто-то зажимал уши, кто-то снова лежал на полу и смеялся. Хоровод разорвался, лица разбрелись.

Тело с зеленой головой залезло в ящик и достало пистолет. Зеленое лицо оторвалось и упало, на тощем теле осталось обычное лицо, с маленькой бородкой. Тело начало дергаться, извиваться, разбрасывать руки и ноги. Лицо смеялось, тело подошло к окну и вытянуло руку с пистолетом.

На улице могло быть совсем темно, если бы не фонарь с оранжевым светом, под которым стоял мальчик лет десяти. Он был совсем один и смотрел на три горящих окна из десятков темных.

Что он хотел там увидеть?

Может, позвать взрослых? Но разве кто-нибудь придет?

Ему нельзя было здесь быть, ему ни в коем случае нельзя было.

Ребенок смотрел на окна и боялся, но уйти никак не мог. Он искал одно конкретное лицо. Пока не находил.

Вытянулась рука с пистолетом. Ребенок раскрыл рот и не смог закричать. Он почувствовал, как внизу спины стало щекотно, а в теле тесно. Ребенок побежал прочь, через поле, кусты и деревья. В его голове было пусто, а руки и ноги лишились костей.

Ребенок не сразу заметил сутулого деда, воняющего водкой, который тащил свое тело по асфальтированной дорожке. А когда заметил, остановился, сел на траву и заплакал. Дед тоже остановился, но плакать не стал.

Если бы ребенок побежал дальше, он наткнулся бы на бетонный забор с завитками колючей проволоки. В ней иногда застревали фрукты и ягоды, падающие с деревьев. Крупные птицы ранили лапы, пытаясь достать эти фрукты и ягоды, хотя возле забора валялось все то же самое и у птиц не было никакой необходимости их доставать.

Забор прилегал к дороге. Побитой, растрескавшейся, в ямках и камешках. Пока дед старался успокоить ребенка, а тот пытался встать и бежать дальше, по дороге тряслась единственная машина, полицейская. В ней сидел человек с погонами.

Одной рукой человек рулил, другой ковырял в зубах спичкой. Он думал, что главная проблема этого вечера была в куске курятины, который застрял где-то чуть ли не возле гланд и уже начинал тухнуть. Но человек в форме еще не знал о предстоящей встрече с ребенком, пьяным дедом и зданием с тремя горящими окнами.

Человек не знал, что его ждет проблема, которая станет главной не только этим вечером. А может быть, и во всей его жизни. Пока он просто ехал в сторону бетонного забора.

Город, в котором работал полицейский, был маленьким и жарким. В нем стояло несколько кирпичных многоэтажек, много панелек и еще больше маленьких домиков, слепленных из глины и соломы. Почти шесть месяцев в году люди томились от духоты, выходили из домов и не знали, куда пойти, кроме лысой площади и жидкого сквера. Люди занимали себя работой, если она у них была, а в свободные часы шатались туда-сюда, прятались на скамейках под виноградниками.

Ночью люди спали, зато со строек, из подвалов, складов, помоек и гаражей выползали уличные животные. Худые собаки, осторожные кошки, ежи, крысы и ящерицы. Пока человек в форме ехал к бетонному забору с колючими завитками, где-то во дворах с дерева упал грецкий орех и напугал кошку, которая тут же спряталась под облупленной машиной.

Город был наростом, гнилой мозолью, вечным прыщом на холме, прислонившемся к горе. Если бы у горы были глаза, она никогда не опустила бы их на этот город. Напуганная кошка, больная птичья лапа, пистолет в руках, рыдающий ребенок, человек в форме никак не могли бы взволновать гору.

На уроках краеведения детям рассказывали легенду про двух джигитов, отца и сына, которые однажды сразились из-за красавицы. Рассекали головы, отрубали мечом руки-ноги, покалечили друг друга – и проиграли оба. Части их тел превратились в горы. Эта гора была сердцем молодого джигита.

Оно билось веками, билось, когда шел дождь, вода стекала вниз, проглатывала камни и землю, становилась сильной и валила деревья. Билось, когда шакалы дрались друг с другом за территорию и слышался визг, вопль, летели клочья шерсти и разрывались шкуры. Когда в одиночестве рожали лисицы и перегрызали пуповины своим детенышам. Сердце горы никогда не замирало.

Гора хранила секреты мертвецов, гниющих или давно сгнивших в ее полях, расщелинах и лесах. Убитых на священной войне, на позорной войне, закопанных тайно, оставленных бесславно, давно и недавно, в папахе и адидасе, со ржавым мечом и золотой цепью. Гора не стала бы рассказывать о своих мертвецах, но лишь потому, что ей было все равно, кто мертв, а кто пока еще жив, ведь даже тот, кто жив, мертвец для горы.

Город рассыпа́лся на камни, черепички, пыль, ржавые осколки. Те, кто с мышцами и костями, уже растворились в земле, на которой стоит гора. Или, может быть, в ней самой. Орущая кошка, мент, пистолет, смертельно напуганный мальчик, сине-красные огни, пара выстрелов и упавшее на бетон человеческое тело. Все это ничего не значило для горы, совсем ничего.

Часть первая

Жене было четыре года, когда в его голове зацементировалось первое воспоминание. В детском саду он вместе с другими детьми склеил из спичечных коробков поезд в три вагончика. Два из них были с открытым верхом – внутри на горки пластилина воспитательница усадила фасолинки. Женин поезд получился таким красивым, что он сразу понял – это подарок для Саши.

Папа часто водил Женю смотреть на поезда к главной городской станции – правда, сами поезда ее в основном игнорировали. Тарахтящие цепи вагонов, короткие и длинные, проскальзывали мимо, к курортам, за гору Остапку, у которой развалился родной город Жени – Южный Ветер. Больше поездов Женя любил только шестилетнюю Сашу.

В их семье новогодние подарки отдавались тридцать первого декабря, под вечер, когда стол уже был заставлен непривычными тарелками из серванта. Нарядная Саша и пока еще домашний Женя сидели у елки и ковырялись в подарочных пакетах с конфетами. Для Жени Дед Мороз оставил под елкой пластикового Человека-паука, шоколадку и краски, для Саши – маленькое полотенце и носки. Мама объяснила, что она уже слишком взрослая и должна принимать полезные подарки. Саша не плакала, но Женя чувствовал, что она злится и хочет заплакать – просто не станет этого делать.

Женя вспомнил про подарок для сестры, вскочил и пошлепал к тайнику в своих полосатых колготках, подтянутых до самой груди. Тайник был в их комнате, а именно в Жениной коробке для игрушек. Женя достал поезд, спрятал за спиной и медленно, чтобы не уронить, пошел к Саше. Он встал перед ней, выпятив колготочное пузико, и сказал:

– Саша, это тебе. От меня. Не от Деда Молоза!

Саша подняла голову – над ее зелеными глазами нависли черные брови. Женя этого не заметил, потому что смотрел на свой поезд, который медленно тянулся от него к сестре. Саша схватила поделку и стала ее разглядывать. Женя был рад и немножко подпрыгивал, предчувствуя, что сейчас все наладится и Саша снова будет веселой. Вдруг Саша отломила от поезда вагончик и посмотрела брату прямо в глаза. Женя вздрогнул. Саша бросила вагончик на пол и с треском разделила еще две коробочки. Выпала фасолинка, стукнулась об пол и упрыгала под тумбу. Рот Жени начал расползаться. Саша разложила перед собой останки поезда и вернулась к конфетному кульку.

Во рту Жени стало горько, а в горле – тесно. Он почувствовал, хотя этого было не видно, как его тело начало исчезать: сначала испарились большие пальцы на ногах, потом ступни, колени. Исчезание пошло вверх, дребезжало, закручивалось, расширялось, удлинялось и почти коснулось живота. Женя шлепнулся на пол и начал плакать – тихо, чтобы не услышала мама: она за слезы ругала. Он стал мять коленки, тереть их, нагревать, но ничего не помогало; дыхание Жени раздробилось на маленькие ритмичные звучки, как будто кто-то быстро-быстро резал в салат огурец. Женя поднял голову, чтобы позвать Сашу, и увидел, что она просто смотрит на него – и ничего больше не делает. Тогда Женя лопнул внутри, и из него брызнуло то, что болело.

Сначала прибежал высокий папа в парадной рубашке и трениках с пузырями-коленками. Папа спросил, что произошло, но Саша опустила голову, согнулась краником и ничего не ответила. Женя растянул себя на шершавом ковре и стал бить по нему руками, как придавленная к подоконнику стрекоза, – он испугался, что руки тоже могут исчезнуть. В комнате оказалась мама, сместила папу и нависла над Женей. Она убрала руки за спину, чтобы не трогать сына. Когда мама слышала детский плач, особенно если он был сильным, громким и заталкивался в уши, она переставала помнить, как быть взрослой, но притворялась, что знает, поэтому наращивала на себе ледяную корочку. Мать сумела застыть и сдержаться, но лед на ее спрятанных за спиной руках все равно позвякивал, ритмично, нервно, хотя никто, кроме нее самой, этого не слышал.

Мама приказала Жене встать, мама напомнила Жене, что он мужчина, хотя Женя, конечно, мужчиной не был, он был всего лишь маленьким и сильно разочарованным, потом мама спросила Сашу, что случилось, но та не меняла позу и продолжала сидеть, худая и сгорбленная, перед останками поездочка.

Мама забыла, как быть взрослой, а папа не умел им быть. Он обходил Женю с разных сторон и тянул к нему руки, не зная, стоит ли их куда-то прикладывать, а если и стоит, то куда. На голову, спину, под Женю, вокруг Жени.

Мама отшагнула в сторону и сама этого не заметила. Детский крик совсем набился ей в уши, залез в голову и стал пинаться в череп. Женя не мог ничего ответить, поэтому мама потребовала у Саши сказать, кто виноват.

– Я не могу сказать тебе, мамочка.

Так ответила Саша. Она хотела посмотреть, что будет, если вообще ничего не делать.

Мамин лед стал разогреваться изнутри, вибрировать, по замороженной спине пошла трещина, прямо к голове. С мамы начало капать и слетать кусками. Она мечтала убежать обратно на кухню, к салатам. А лучше на улицу, со двора, на другую улицу, за город, за гору, подальше. Ее собственные дети стали для нее дикими, зубастыми. В голове она подбирала объяснения, но не могла додумать до конца ни одну мысль. Мама выбрала из двух зверей говорящего и осмотрела его сверху вниз, от кудрявого хвостика до розовой рюши, пришитой к краю пышной юбки. Мама заметила остатки поезда, который они с сыном забирали из детского сада, и одна из тысяч ее мыслей наконец додумалась.

– Так, Саша, скажи мне, да или нет. Женя сломал свой поезд, а теперь ноет? Так или нет?

Саша закрыла глаза, чтобы ей было проще и дальше ничего не делать. Женя кончил бить руками и ногами, потому что совсем перестал их чувствовать. Он был четырехлетний, поэтому не мог вместить в себя такое сложное ощущение несправедливости. Его рыдания поутихли, теперь он лежал и булькал.

Мама решила, что она все поняла, папа перестал топтаться вокруг Жени и ждал, что скажет делать мама. Мама крикнула:

– Паразиты!

Объявила:

– Мне это надоело!

И приказала детям идти в комнату – вроде как это было наказание. Но Саша, а тем более Женя (или Женя, а тем более Саша) не пошевелились. Мама сильно нагрелась, и ее ледяная корочка стекла водой.

– Господи! Тогда ты, паразитка, сиди здесь, – мама стреляла пальцем в Сашу, но прицел сбивался, автоматная очередь мазала мимо. – А ты, – прицел пополз в сторону папы, – убери мелкого с глаз моих подальше.

Папа взял на руки тряпичного Женю, прижал к себе и уже в темной детской, чтобы не видела мама, погладил по голове и поцеловал в макушку. Женя задышал обычно. Слезы продолжали выливаться, но теперь они были пустыми, обезболенными, а ноги, руки и живот снова стали теплыми, родными и вполне присутствующими. Папа оставил его на кровати, включил ночник, уложил рядом игрушечную крыску, к ней примостил маленький металлический поезд и, еще раз чмокнув сына в макушку, ушел.

Потом родители занимались чем-то своим на кухне, скрипела папина дубленка, хлопала входная дверь, шуршали пакеты, и снова скрипела дубленка. Потом опять раскрылась дверь и пустила мужские и женские праздничные крики, чпокнула пробка, пробулькала в стекло жидкость, проговорилось что-то нараспевное. Мамины и папины голоса произносили имена соседей. Потом праздничные крики улетели обратно через дверь, и она закрылась. Остались только мамины и папины голоса, повеселевшие и смеющиеся, обо всем забывшие.

Саша, не выходившая из большой комнаты, случайно оказалась за новогодним столом. Она ела салаты и грызла яблоко, развернула и надкусила три конфеты из блестящего кулька, смотрела пестрое шоу с песнями и даже несколько раз смеялась. Женя в это время лежал в комнате, катая металлический поезд по телу крысы-обжоры. Потом охнула мама, вспомнив о Жене, за ним пришел папа, схватил, принес к месту праздника и усадил на диван рядом с Сашей. Мама выпила еще две-три рюмки домашней настойки на алыче и совсем развеселилась. Она уложила голову в ладонь, посмотрела на своих детей и сказала:

– Какие же вы у меня красивые. Пусть бы в новом году вы были еще здоровенькие и умненькие.

Папа решил, что это тост, поэтому закрасил мамину рюмку темно-красной наливкой, поднял свою полную бесцветную и сказал:

– Ну, будем.

Родители выпили. Вдруг мама заметила, что стало совсем поздно, и начала готовить детей ко сну. Потом, лежа друг напротив друга в кроватках, дети не спали, каждый – по своей причине. Женю все еще кололо что-то странное, непонятное, незавершенное. Саша же обдумывала план, как дотянуть до фейерверков и посмотреть на них в окно. Через полчаса или чуть больше Женя услышал Сашу:

– Ну хочешь, я тебе свой киндер отдам?

Женя обрадовался, но не смог быстро вынырнуть из-под тяжелого, навалившегося. Он приподнялся в кроватке, вылепил во рту слово и хотел было его выпустить, но Саша уже сказала:

– Как хочешь.

Саша не дотянула до фейерверков и упала в черно-ночное, спокойное и недвижимое. Женя барахтался на сонной поверхности, где мерцали звериные рожи, цветовые завихрения и сюжеты из «Айболита». Он часто раскрывал глаза и моргал, а когда небо стало взрываться неестественным, страшно пахнущим, жгущим глаза, Женя совсем пробудился и схватился за свои прыгающие ноги. Как только дрожь выползла из тела, он пошел искать родителей. В комнате, где обычно спали мама и папа, а этой ночью все пространство заполнил стол, никого не было, а в темноту плевался голубым светом немой телевизор. На кухне было темно, в коридоре тоже, родителей не оказалось дома. Женя вернулся в детскую, постоял у входа, покатался с пятки на носок и пролез в кровать к Саше. Она придавила его рукой, и тогда Женя тоже упал в глубокое-сонное и спокойное, Сашино.

– Я же запретила вам вместе спать!

Мама распечатала их уютное и теплое своим криком, обыденным, но каждый раз впивающимся Жене в голову, живот и горло. Слетело одеяло и отправилось маминой рукой на пол.

– Быстро встали и пошли помогать матери.

В кровати стало холодно, колко и неуютно, на оконные стекла налипали дождевые капли, питавшие во дворе зимнюю грязь, так что на улицу не хотелось, лежать тоже уже не хотелось. Саша с Женей выползли из распечатанной материным криком детской, умылись, попытались как-то сложить и склеить части тела, чтобы не развалиться от позднего засыпания, раннего подъема, усталости, семейного шума, от их душного и тесного детства.

Вы чего копаетесь, кричала мать. Можно поживее, кричала мать. Саше сказали мыть посуду, она встала на табуретку и терла тряпкой салатницу, которая стояла в раковине, она была тяжелой, и Саша не могла ее поднять, поэтому мама говорила, заталкивала в Сашу, что она безрукая, что даже не может помыть нормально тарелку. А кто ее снизу помоет, Пушкин, что ли. Ты чего встал, Женя, бери полотенце и вытирай. Мама нависала над Сашей, хватала ее за руку, водила Сашиной рукой по салатнице. Вот так надо, вот так! Грохнула посудиной об обеденный стол, где уже стоял Женя с полосатым полотенцем. Он стал тереть эту салатницу, но получалось плохо, полотенце комкалось в маленькой руке, и все капли оставались на месте, они просто меняли направление и никуда не уходили.

– Ты что, даже вытереть нормально не можешь?

Кричала мать.

– Руки из жопы, что ли?

Кричала мать.

Женя тер, вытирал, натирал, но получалось плохо, плохо.

– Мамочка, можно мне другую тарелку? – спросил Женя.

– У своей криворукой сестры спроси.

– М-м-м-м-ма, м-м-м-м-м-мама… – затянул Женя.

– Опять буксуешь? Нормально разговаривай или молчи.

Саша вымыла две чашки, и маме не понравилось, как у нее получилось. Потом Саша вымыла три тарелки, и мама сказала, что слишком медленно. Саша ничего не говорила, потому что боялась; потому что все, чего боялась Саша в свои шесть лет, – это разозлить мать, взорвать в ней что-то гневное, яростное, обжигающее. Женя тер вымытые Сашей чашки, но у него снова не получалось, капли снова убегали и не впитывались, а полотенце уже стало мокрым, противным.

Так, сядь, кричала мать, учись как надо. Женя сел, и мать повесила на его плечо мерзкое полотенце. Пользы никакой, просто держи полотенце, пока я его не возьму. Будешь вешалкой. Так, Саша, ты чего опять копаешься. Давай, вот, держи губку крепче. Я сейчас отпущу твою руку, и только попробуй опять быть соплей. Крепче. Увереннее. Давай.

Живее.

Кричала мать.

Живее!

Кричала мать.

Живее, живее, живее!

* * *

Когда Жене было двадцать шесть лет, его мама умерла. В квартире, которая много лет заполнялась только ими двумя, вдруг стало людно и шумно. Возникли родственники, которых Женя не видел годами, и соседи, на которых он давно не смотрел.

В городе Южный Ветер с покойниками прощались дома: царапали гробы, поднимая их на тесные этажи хрущевок, втискивали в комнату, где стоит самый большой телевизор, а потом бесславно выпихивали обратно на улицу. Женя стоял перед гробом один. Он медленно вывалил язык и показал его трупу матери. В комнату зашла соседка и сказала, что пора. Язык спрятался.

На кладбище взяли гроб, а Женю не взяли, потому что никто не знал, чего от него ждать. С ним осталась соседка из застеночной квартиры, не молодая и не старая, волосы торчат ржавыми пружинами. Она не сразу включила телевизор, потому что решила спросить Женю, что с ним станет. В интернат отправят, да? А квартиру тетка на себя перепишет? Женя, конечно, ничего не ответил, и соседка, вообще-то, знала, что так и будет. В пустоту от материного гроба стал плеваться светом и звуком телевизор.

Вечером стало понятно, что Женю никто из родственников к себе не заберет. И тогда с ним и дальше осталась соседка. Она улеглась на диване вдоль пустоты от гроба. Один раз проснулась и испугалась, забыв, где находится: тряпка, висящая на прихожечном зеркале, показалась ей бледным телом.

Саше было двадцать восемь лет, когда умерла ее мать. Она приехала на следующий день после похорон. Сначала вышла из самолета в городе-курорте, утопленном посреди нескольких гор, затем села в электричку. Был самый конец апреля, поэтому Саше пришлось перебросить через руку жарящее шерстью московское пальто. Саша ехала в Южный Ветер.

Этот город был как будто специально плохим, специально худшим городом из всех возможных городов, которые могли бы появиться здесь, под южным солнцем, у высокой горы, среди виноградников, орешников и подсолнухов.

Под ним бурлили минеральные воды, они были и под другими городами, за горой, но южноветровская вода томилась под слоями камней и почвы, бродила где-то внутри, придавленная городом, его асфальтированной площадью, домами-панельками, саманными сараями. Она выходила наружу только в одном месте, специально отгороженном от южноветровчан, в холодном цехе завода по разливу воды. Прежде чем попасть в пластиковые бутылки, вода много раз очищалась, фильтровалась и теряла все то, что в соседних городах выплескивалось в фарфоровые кружки с носиком и радовало курортников: пахучесть, железный привкус, пузырьки воздуха, делающие щекотно в носу. Потом, уже почти обычная, южноветровская вода, запакованная в пленку, сдавленная деревянными ящиками, грузилась загорелыми руками в фуры и разбредалась по всей стране.

Саша ехала в электричке по местности, которая называлась «курортной зоной», потому что там минеральная вода свободно гуляла по трубам, питьевым галереям, иногородним ртам, лечебным ваннам и отдыхающим организмам. Саша смотрела на горы, каких не видела нигде больше, эти горы стояли отдельно друг от друга, обложенные холмами, и были очень разные: скалистые, пушистые, желтые, сероватые. Между ними прорастали маленькие города – белые, аккуратные, с каменными дорожками и каскадными лестницами. Электричка останавливалась на затейливых вокзалах, украшенных завитушками и бронзовыми орлами. Саше нравилось все, что она видела, это было ей близко, приятно, но это было не то, не такое родное, не ее.

Саша поняла, что вернулась домой, когда из-за очередного холма выплыла ржавая труба, плюющаяся чем-то серым. Саша ненавидела эту трубу, но теперь она ждала встречи с ней. Потому что главное, чего хотела Саша, – это увидеть гору с дурацким названием Остапка, которое ей совсем не шло. И под этой горой было много всего, что Саша ненавидела.

Сначала Саша увидела макушку – лысую, острую, короноподобную. Затем холм, за которым пряталась электричка, стал стекать и выравниваться, и Саша смогла посмотреть на нее всю. Ее гору. Гору, к которой она ехала. Гору, которую Саша видела в каждом сне, когда ей снились сны. С одной стороны темно-зеленую, густую, непроходимую, населенную шакалами и хищными птицами. С другой – каменистую, резкую, изувеченную взрывами, ограбленную камнеобрабатывающими предприятиями.

Когда Остапку разрабатывали, Саша еще не родилась, не родилась и ее мать, которая уже успела умереть (Саша почему-то об этом совсем не думала), но Саша была рада, что нашелся человек, остановивший взрывы (именно об этом она думала, сидя в электричке). Этот человек был чиновником, никому не известным, и Саша хотела бы поставить ему памятник, но из города Южный Ветер торчали всего три памятника: Ленину, Лермонтову и генералу Ермолову, про которого Саша знала, что он устроил на Кавказе геноцид.

Саша вышла на станции Южный Ветер, больше с ней никто не вышел. Двери поезда сразу же схлопнулись за ее спиной. На перроне валялись позавчерашние окурки и кофейный стакан. Саша протиснулась через низкое здание, выкрашенное изнутри в больнично-зеленый, и оказалась в городе.

Она решила идти пешком, громыхая маленьким чемоданом по пупырчатому асфальту. Через каштановую аллею, растопырившую соцветия-свечки, через частный сектор, где хрипели и визжали цепные собаки, охраняя хилые домики. Саша прошла через цыганский квартал, удивившись трехэтажному дому за золотым забором, который появился здесь в ее отсутствие. Специально обошла стороной главную площадь, которую ненавидела. Многоэтажки центрального района выглядели такими же потрепанными, скученными и перенаселенными, как и раньше.

Через полчаса Саша оказалась перед девятиэтажным домом, склеенным из серых пористых панелей. Если бы рядом стояли приятные кирпичные домики, он выглядел бы как гнилой зуб. Но у этого района вся пасть была гнилая. Саша рассматривала неаккуратные клетки цементных швов, вечное пятно от мочи, будто выползшее на фундамент дома из-под асфальта, рассохшуюся дверь подъезда, от которой пластинами отваливалась краска, и думала, что, войдя в этот дом, можно стать грязной от одного лишь воздуха.

Больше всего Саша радовалась, что труп ее матери уже закопан. Только череп клевала изнутри одна фраза. Ее напечатал родственник, который разыскал Сашу в соцсетях, чтобы сказать о похоронах. «Приезжай, Женя не может сам себя обслужить».

Саша поднялась на второй этаж, протащив за собой пластиковый чемодан. Дерматин, прикнопленный к двери ромбиками, был точно таким же, как одиннадцать лет назад, когда она убежала из этой квартиры, – добавилось только несколько царапин и побелочных капель. Саша не стала стучать, звонить или боязливо приоткрывать дверь. Саша надавила на ручку, дернула за нее так, что дверь просвистела наружу, и шагнула в квартиру, с грохотом вкатив багаж через обтоптанный деревянный порожек.

Внутри все было таким же, как и раньше, панельковым, серым и старым. Саша увидела тряпку, комом прилепленную к стене, сдернула ее, швырнула на бугристый линолеум и столкнулась со своим отражением в зеркале: черная прядь вылезла из высокого хвоста и прилипла к скуле, темная помада сбилась в комки. Саша была красивой и ни разу за всю жизнь не становилась страшненькой – даже в те пару-тройку лет, когда девочки-подростки замазывают прыщи наслюнявленной пудрой.

Саша кинула пальто и чемодан у двери и, не разуваясь, толкнула дверь в гостиную, где родители раньше устраивали застолья, а по вечерам раскладывали скрипящий диван. Женя сидел в кресле у окна. Саша замерла. Длинные пальцы, как у нее самой, и черные кудри, только короткие. Они так долго не виделись. Саша сделала несколько быстрых шагов к Жене и остановилась в середине унылой комнаты, проросла в ней чужеземным гибким деревом. Она смотрела на Женю, на его клетчатые тапочки и лоснящиеся треники, на худое тело под белой футболкой. Женя был похож на выросшего сироту, который не знает, что он вырос, и ждет в детском доме своих маму и папу. Саша смотрела на Женю, а он смотрел в себя и совсем не видел ее.

В Сашины уши бросилась южная, одинаково растягивающая все гласные, речь. Саша и Женя были здесь не одни, а втроем. Соседка, которая смятой копией прыгнула на Сашу из ее детства – тело-табуретка и рыжий набалдашник из волос, – стала пулеметить какие-то слова, злые слова, слова-возмущения, слова-обвинения. Вон кто нарисовался. На похороны даже не приехала. Бессовестная. Пришла делить наследство.

Саша не понимала, зачем здесь эта женщина, кажется Люба, и повернулась к Жене, чтобы он объяснил ей хоть что-нибудь. Женя смотрел в себя.

Что с ним? Почему он молчит?

Мы тут с Марьей Алексеевной и Антониной Федоровной как раз про девять дней думали, но тебе-то все равно, ты же за квартирой, теперь-то дядька с теткой точно Женю вашего упекут, когда наследница такая объявилась.

Это точно Женя? Куда его должны упечь?

Саша чувствовала, как в ее животе начинает крутиться то самое, что она не знала, как назвать, то, что быстро разрастается и бьет ей в голову, то, что нельзя контролировать. То, что выливается на людей, которые злят Сашу. Или проходят мимо, когда Саша злится.

– Теперь я здесь живу.

Это было первое, что сказала Саша, появившись спустя одиннадцать лет там, куда мечтала больше не заходить.

– Пошла отсюда вон, иначе вызову ментов.

Соседка задребезжала еще быстрее, еще звонче, я с ним четвертый день сижу, кормлю его, подтираю за ним, а ты, ты бессовестная, ты, ее голос спрессовывался и врезался в Сашино черное, становился топливом, укрупнял его.

Саша содрала себя с места и пошла прямо на стоящую в проеме соседку, ее каблуки вдавливались в линолеум. Соседка, сама не поняла почему, но вдруг испугалась, втопила себя в стену прихожей, волосяная ржавчина приклеилась к обоям. Саша пнула ногой входную дверь и хлопнула по ней рукой, чтобы остановить ее возвращение на место.

– Быстро.

Соседка, заглохшая и примятая, вытекла в подъезд и просунулась в узкое горло своей квартиры, где и застряла. Саша закрыла дверь, немного походила по комнатам, а потом стала всем телом мягкой и оказалась на полу у Жениного кресла. Она начала расспрашивать его, что случилось и как он живет. Попыталась узнать про лекарства. Несколько раз назвала свое имя. Один раз, единственный раз, – имя матери. Потрясла за плечи. Поцеловала. Обняла. Отступила. Снова проросла почти до люстры, заходила по комнате.

– Женя, я теперь живу здесь. Понимаешь?