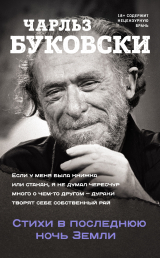

Текст книги "Стихи в последнюю ночь Земли"

Автор книги: Чарльз Буковски

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)

или на скачки в своей небесно-голубой

«комете» 58-го года.

приедешь к нему бывало, а он расстроен, вечно баба

какая-нибудь ушла навсегда и

он делает вид что ему нипочем но

щелочки его глаз залиты

болью.

он всем начислит, он просто закидывает эту дрянь

в себя винтом а иногда встает

и идет блевать.

это в самом деле нечто. его

слышно за несколько кварталов.

потом выходит и наливает

следующий.

он все пьет и пьет

а потом ни с того ни с сего вдруг ляпнет что-нибудь

безумное, вроде: «что б ни сделали 3 собаки, 4 это

сделают лучше!»

ну и в таком духе.

или шваркнет стаканом или бутылкой в

стену.

он работал санитаром в

больнице 15 лет

потом бросил.

он никогда не спит ночами.

и я не понимаю, как ему достаются все его

бабы —

такая он страхолюдина.

и ревнив.

только скосись на кого из его баб

как сразу кинется.

потом надирается и рассказывает чокнутые

истории и поет.

и знаешь еще что? он пишет

стихи.

пошли заглянем к нему, этот старикан

полный

улет!

привет, Гамсун

после двух с половиной бутылок

не укрепивших мое опечаленное

сердце

выбираясь из этой пьяной

темени

в сторону спальни

размышляя о Гамсуне который

жрал свою плоть чтоб

выкроить время и

писать

я вваливаюсь в другую

комнату

старый

человек

рыба-демон в ночи

всплывает

наперекосяк

вверх тормашками.

смерть курит мои сигары

знаете: а я ведь снова нарезался

тут

слушая Чайковского

по радио.

Боже мой, я слышал его 47 лет

назад

когда был голодающим писателем

и вот он

снова

а я добился умеренного успеха как

писатель

и смерть расхаживает

взад-вперед

по этой комнате

куря мои сигары

прикладываясь к моему

вину

а Чайк пилит, себя не помня

свою «Патетическую»,

ну и дорожка мне выпала

и если мне везло, то лишь

потому, что я правильно кидал

кости:

голодал за свое искусство, голодал чтоб

выкроить 5 проклятущих минут, 5 часов,

5 дней —

я хотел лишь пришпилить слово

к бумаге;

слава, деньги – всё туфта:

я хотел поймать слово

а они хотели поставить меня к перфоратору,

к конвейеру

они хотели, чтоб я стал кладовщиком в

универмаге.

ладно, говорит смерть, проходя мимо,

я все равно тебя достану

кем бы ты там ни был:

писателем, таксистом, сутенером, мясником,

парашютистом, я тебя

достану…

хорошо, детка, отвечаю я ей.

мы выпиваем с нею вместе

а час ночи соскальзывает к двум

и

только она знает нужный

миг, но я ее

облапошил: получил свои

5 проклятущих минут —

и гораздо

больше того.

ссудные кассы

против них я никогда ничего не имел

потому что всякий раз, когда пытался продать что-то на

улице

покупателей не находилось.

конечно, ссудные кассы предлагали гораздо меньше

подлинной цены;

им надо было зарабатывать на

перепродаже,

но по крайней мере они всегда были

на месте.

любимой у меня была касса в Лос-Анджелесе —

парняга уводил меня в кабинку, где

собирал вокруг нас черную

штору,

она скользила на колечках

и мы

отгораживались от всех.

дальше всегда шло

одинаково:

«показывайте», – говорил

он.

я выкладывал вещь на столик под

очень сильную

лампу.

он изучал вещь, затем некоторое время

смотрел на меня.

«я не могу вам за это много

дать».

еще одна пауза, потом он называл свою

цену.

предложение неизменно было больше, чем я

ожидал.

«отдам за $10», – называл я

еще более высокую цену.

«нет, – отвечал он, – фактически…»

и называл цену ниже той

что предлагал

вначале.

временами я пытался с ним

заигрывать:

«если я здесь еще немного задержусь, то придется мне

вам платить…»

он не улыбался.

«нам с вами вообще не обязательно вести

дела».

«слушайте, я принимаю ваше первое

предложение…»

«очень хорошо, – отвечал он, —

но я на этом

потеряю…»

выписывал мне

квитанцию и вручал

деньги.

«прочтите, пожалуйста, свою квитанцию внимательнее,

там есть некоторые

условия».

затем выключал свет

и сдвигал черную

штору…

иногда мне удавалось выкупить что-нибудь

из вещей

но в итоге все они возвращались туда же

навеки.

помимо того, я обнаружил: продать в

баре и на улице

можно только

залоговые квитанции.

ссудные кассы помогли мне пережить кое-какие

страшные

времена, и я был рад, что они

существуют, когда не оставалось больше

ничего, и эта кабинка за черной

шторой: что за великолепное святилище,

место, где от чего-то отказываются во имя

чего-то другого, нужного тебе

гораздо сильней.

сколько печатных машинок, костюмов, перчаток и

часов я оставил в ссудных кассах —

одному богу

ведомо,

но против этих мест я

никогда ничего

не имел.

ад – это закрытая дверь

даже когда я голодал

письма с отказами едва ли меня волновали:

я лишь полагал что редакторы

поистине тупы

и просто продолжал писать еще и

еще.

отказы я даже расценивал как

действия; хуже нет, чем пустой

почтовый ящик.

если и была у меня какая-то слабость или мечта,

то

лишь увидеть кого-нибудь из этих

редакторов,

отказавших мне,

увидеть его или ее лицо, как они

одеваются, как ходят по

комнате, как звучит их голос, что у

них в глазах…

всего лишь один взгляд на одного из

них —

видите ли, в чем дело: когда смотрите только на

бумажный листок,

где напечатано, что вы

никуда не годитесь,

возникает тенденция

думать, будто редакторы

больше подобны богам, чем

на самом деле.

ад – это закрытая дверь,

когда голодаешь ради своего богом

проклятого искусства

но иногда хотя бы как будто можешь

подглядеть в

замочную скважину.

старый ли он, молодой, хороший или плохой,

но я думаю, ничто на свете не умирает так медленно и

так трудно, как

писатель.

закрытая ставня

мне в тебе нравится

сказала она

что ты неотесан —

посмотри на себя: сидишь тут

с банкой пива в руке

с сигаретой во рту

посмотри на

свое грязное волосатое брюхо

прущее из-под

рубашки.

ботинок на тебе нет

а правый чулок

дырявый

и из дырки торчит

большой палец.

ты не брился

4 или 5 дней.

зубы у тебя желты

а брови

свисают

косматые

и на тебе столько

рубцов

зарубится кто угодно

от страха.

у тебя в ванне

всегда полоса

грязи

телефон

весь

засален

а

половина дряни в

холодильнике уже

сгнила.

ты никогда не

моешь машину.

на полу

валяются газеты

недельной давности.

ты читаешь грязные

журнальчики

и у тебя нет

телевизора

но ты заказываешь

пойло из

винной лавки

и хорошо оставляешь

на чай.

а лучшее в том что

ты не толкаешь бабу в

постель

к себе.

тебя это вроде

совсем не интересует

и когда я с тобой разговариваю

ты ничего

не произносишь

а просто

шаришь взглядом

по комнате или

скребешь

в затылке

типа не

слышишь меня.

у тебя в мойке

старое мокрое

полотенце

и фотография

Муссолини

на стене.

и ты никогда не

жалуешься

ни на что

и никогда не

задаешь вопросов

а я

знаю тебя уже

полгода

но понятия

не имею

кто ты.

ты словно

какая-то

закрытая ставня

но как раз это

мне в тебе

нравится:

твоя неотесанность:

женщина может

выпасть

из твоей

жизни и

забыть тебя

очень быстро.

женщине

некуда идти

только ВВЕРХ

после того как

бросит тебя,

милый.

должно

быть

лучше тебя

ничему не

произойти

с

девчонкой

которой нечем

заняться

в данный миг

между

этим парнем

и следующим.

клевый у тебя

этот ебаный

скотч.

давай-ка сыграем

в «Скрэббл».

до СПИДа

я доволен, что до них до всех

добрался и доволен, что стольких из них

впустил

я вертел их

тыкал их

пронзал их.

столько туфель на шпильках

у меня под кроватью

что похоже на Январскую

Распродажу.

дешевые гостиницы,

пьяные драки,

телефоны звонят,

в стены колотят

я был

дик

багровоглаз

крупнояик

небрит

нищ

мерзкорот

я много

ржал

и снимал их с

табуретов в барах

как

спелые сливы.

грязные простыни

дурной вискарь

вонь изо рта

дешевые сигары

и к чертям завтрашнее

утро.

я всегда спал с

бумажником под

подушкой

деля постель с

депрессухами и

шизами.

меня не впускали в половину

гостиниц

Лос-Анджелеса.

я рад, что добрался до них до всех,

я вставлял и трахал и

пел и

некоторые

мне подпевали

в те достославные

3 часа по утрам.

когда приезжали

лягаши, это было

роскошно,

мы заваливали двери

и дразнили

их

а они ни разу не дождались

полудня

(время выписки) чтоб

нас арестовать:

не стоили мы

того

но

я думал, что мы

идем в бар,

ну и место это было – бар

около полудня, так тихо и

пусто,

там можно начать

заново,

окопаться с тихим

пивом,

оглядывая скверик

напротив —

там уточки

и высокие

деревья.

вот так,

вечно без гроша, но грош

всегда откуда-то берется,

и я ждал

готовясь

воткнуть и вдарить и пихнуть

и снова спеть

в те старые добрые времена

в те очень очень очень

старые и добрые времена

до СПИДа.

каменная глыба

Нина была из них самой

трудной,

худшая баба, кого я знал

до тех пор

а сидел я перед

своим подержанным черно-белым

телевизором

смотрел новости

как вдруг услыхал подозрительный

звук с кухни

и выскочил туда

и увидел ее с

полной бутылкой виски —

с квинтой —

она ее сцапала

и уже направлялась к двери на заднее

крыльцо

но я поймал ее и

ухватился за пузырь.

«отдай бутылку,

ебаная блядь!»

и мы стали бороться за

бутылку

и должен вам сказать —

дралась она за нее

крепко

но

пузырь я отобрал

и велел ей

уносить свою задницу

отсюда.

она жила со мной в одном доме

на задворках

наверху.

я запер дверь

взял бутылку и

стакан

подошел к кушетке

сел и

открыл бутылку и

нацедил себе хорошую

порцию.

вырубил телик и

просто сидел

и думал, какая

Нина

трудная.

придумал

по крайней мере

дюжину гадостей

которые она мне

устроила.

вот же блядь.

вот глыба каменная.

я сидел и пил

виски

и понять не мог

что я вообще делаю

с этой Ниной.

потом

в дверь

постучали.

пришла подруга Нины

Хельга.

«где Нина?» —

спросила она.

«она пыталась украсть

у меня виски, я

ее выгнал на хер

отсюда».

«она сказала чтоб я

ждала ее тут».

«зачем?»

«она сказала мы с ней

сделаем это

у тебя на глазах

за $50».

«$25».

«она сказала $50».

«ну, ее тут

нет… выпить

хочешь?»

«еще б…»

я достал Хельге стакан

налил ей

виски.

она

жахнула.

«может, – сказала она, —

надо сходить за

Ниной».

«не хочу я ее

видеть».

«почему?»

«она блядь».

Хельга допила

и я налил

ей еще.

она

жахнула.

«меня Бенни блядью

называет, а я не

блядь».

Бенни – тот парень

с кем она

сошлась.

«я знаю, что ты не

блядь, Хельга».

«спасибо. А музона у тебя чё,

нету?»

«только радио…»

она увидала приемник

встала

включила

его.

заревела какая-то

музыка.

Хельга начала

танцевать

держа стакан с

виски в одной

руке.

танцевала она

так себе

смотрелась

нелепо.

вот остановилась

осушила стакан

запустила его по

коврику

и подбежала ко

мне

упала на колени

расстегнула мне ширинку

и давай

мне внизу

там

финтить.

я тоже осушил

стакан

налил еще.

она была

хороша.

с дипломом

колледжа

где-то на

Востоке.

«кончай меня, Хельга,

кончай!»

в переднюю

дверь

громко

постучали.

«ХЭНК, ХЕЛЬГА

У ТЕБЯ?»

«КТО?»

«ХЕЛЬГА!»

«МИНУТОЧКУ!»

«ЭТО НИНА, Я ДОЛЖНА

БЫЛА ВСТРЕТИТЬСЯ

ЗДЕСЬ С ХЕЛЬГОЙ, У НАС

ДЛЯ ТЕБЯ МАЛЕНЬКИЙ

СЮРПРИЗ!»

«ТЫ ПЫТАЛАСЬ УКРАСТЬ

У МЕНЯ ВИСКИ,

БЛЯДИНА!»

«ХЭНК, ВПУСТИ

МЕНЯ!»

«кончай, Хельга,

кончай!»

«ХЭНК!»

«Хельга, блядь ебаная…

Хельга! Хельга! Хельга!!»

я отстранился и

встал.

«впусти ее».

я зашел в

ванную.

когда я вышел, они

обе сидели у меня

пили и курили

смеялись о

чем-то.

потом заметили

меня.

«50 дубов», – сказала Нина.

«25 дубов», – ответил я.

«тогда мы ничего делать

не станем».

«тогда не делайте».

Нина затянулась

выдохнула.

«ладно,

дешевка, 25

дубов!»

Нина встала и

начала снимать

одежду.

она была из них всех

самой

трудной.

Хельга встала и

начала снимать

одежду.

я налил

виски.

«иногда непонятно,

что, к чертям, тут

вообще

происходит», – сказал

я.

«не беспокойся,

Папуля, принимайся

за дело!»

«что именно я

должен

делать?»

«да что

тебе, к ебеней маме,

хочется

делать», —

ответила Нина

а ее огромная задница

сияла

под

лампой.

поэзия

тут

нужно

много

отчаяния

неудовлетворения

и

разочарования

чтобы

написать

несколько

хороших

стихов.

не

всякий

может

хоть

написать

или даже

прочесть

их.

ужин, 1933

когда мой отец ел

его губы становились

сальными

от еды.

а когда ел

говорил о том как

хороша

еда

и как

большинство других

не кушает

так же хорошо

как

мы.

он любил

вымакивать

то что оставалось

на тарелке

кусочком

хлеба,

издавая в то же время

хвалебные звуки

скорее похожие

на полу-

хрюки.

он сёрбал свой

кофе

громко

булькая.

потом ставил

чашку

на стол:

«десерт? что —

желе?»

моя мама

вносила его

в большой миске

и отец

вычерпывал его

ложкой.

плюхаясь к

нему на тарелку

желе странно

хлюпало,

почти

пердело.

за ним шли

взбитые сливки,

целыми кучами

поверх

желе.

«а-ах! желе со

взбитыми сливками!»

мой отец всасывал

в себя желе и взбитые

сливки

с ложки —

они как будто

исчезали в

аэродинамической

трубе.

покончив с

ними

он вытирал

рот

огромной белой

салфеткой,

тер жестко

круговыми

движеньями,

салфетка закрывала

ему почти

все

лицо.

после этого

извлекались

сигареты

«Кэмел».

он зажигал одну

деревянной

хозяйственной спичкой,

затем помещал эту

спичку,

не погасив,

в

пепельницу.

еще сербок

кофе, чашку

на стол, и хорошая

затяжка

«Кэмелом».

«а-ах как

хорошо

покушали!»

несколько минут спустя

в спальне

на кровати

от той пищи что я

съел

и от того что я

видел

мне уже

становилось

худо.

одно только

было

хорошо —

слушать

сверчков

снаружи,

оттуда

из другого мира

в котором

я не

жил.

повезло же

мы сидели за общим столом,

мужчины и женщины

после ужина

и почему-то

разговор

зашел о

ПМС.

одна дама

твердо заявила, что

единственное средство от

ПМС —

старость.

были и другие

замечания

которые я забыл,

если не считать одного

сделанного тем

гостем из Германии,

один раз женатым,

ныне разведенным.

к тому же я видел

его с

энным количеством

прекрасных молодых

подружек.

как бы то ни было, послушав

тихонько

наш разговор

какое-то время

он спросил:

«что такое ПМС?»

воистину

вот человек

которого коснулись

ангелы.

свет был так

ярок

что мы

все

отвели глаза.

ночлежка

не жил ты

пока не побывал в

ночлежке

где ничего кроме одной

лампочки

и 56 мужиков

стиснутых вместе

на койках

и все

храпят

разом

а некоторые

храпки

так

глубоки и

гадки и

невероятны —

темные

сопливые

мерзкие

недолюдские

хрипы

аж из самого

ада.

разум твой

чуть не рушится

под бременем этих

звуков

смерти подобных

и

мешаются

запахи:

задубевшие

нестиранные носки

обоссанное и

обосранное

белье

а над всем этим

медленно циркулирует

воздух

очень похожий на тот

что исходит из

незакрытых

мусорных

баков.

и эти

тела

во тьме

жирные и

тощие

и

гнутые

некоторые

безноги

безруки

некоторые

бессмысленны

а хуже

всего:

полнейшее

отсутствие

надежды

оно окутывает

их

укрывает их

с головой.

это не

стерпимо.

ты

встаешь

выходишь

бредешь по

улицам

туда и

сюда по

тротуарам

мимо зданий

за

угол

и назад

по

той же самой

улице

думая

те люди

все были

детьми

когда-то

что же сталось

с

ними?

и что же

сталось

со

мной?

тут

снаружи

темно

и стыло

милостыня

иногда у меня просят

мелочь

по 3 или 4 раза

за двадцать минут

и в девяти случаях из

десяти я

подаю.

в тех одном-двух случаях

когда не подаю

у меня возникает инстинктивная

реакция

не подавать

и я

не подаю

но в основном я

лезу в карман и

даю

однако всякий раз

не могу не

вспомнить

как часто

пустоглазый

со шкурой присохшей к

ребрам

в башке невесомо и

безумно

я никогда не просил

никого

ни о чем

и дело было не в

гордости

просто я

не уважал

их

не считал их

достойными

людьми.

они были

враг

и до сих пор он же

когда я лезу

в карман

и

подаю.

ожидание

жаркие лета середины 30-х в Лос-Анджелесе

где каждый 3-й участок пустырь

и до апельсиновых рощ совсем

рукой подать —

если есть машина и

бензин.

жаркие лета середины 30-х в Лос-Анджелесе

для мужчины я слишком молод и слишком стар

для мальчишки.

трудные времена.

сосед попробовал обворовать наш

дом, мой отец поймал его

когда он лез в

окно,

прижал в темноте

к полу:

«ах ты, сукин сын,

падла!»

«Хенри, Хенри, отпусти,

отпусти меня!»

«сукин ты сын, да я тебя

порешу!»

мать позвонила в полицию.

другой сосед поджег себе дом

чтобы получить

страховку.

дело расследовали и

его посадили.

жаркие лета середины 30-х в Лос-Анджелесе,

делать нечего, пойти некуда, остается слушать

полные ужаса разговоры родителей

посреди ночи:

«что же мы будем делать? что делать

будем?»

«господи, да не знаю я…»

голодные псы в переулках, шкура липнет

к ребрам, шерсть повылазила, языки

вывалены, такие грустные глаза, печальнее любой

печали

на земле.

жаркие лета середины 30-х в Лос-Анджелесе,

соседи были тихи

а соседки походили на бледные

статуи.

в скверах полно социалистов,

коммунистов, анархистов, стоят на садовых

скамейках, разглагольствуют, агитируют.

солнце светило с ясного неба и

океан был чист

и мы были

ни мужчинами, ни

мальчишками.

кормили собак остатками черствого

хлеба

которые они пожирали благодарно,

глаза сияли в

изумлении,

хвосты виляли от такой

удачи

а

Вторая мировая надвигалась на нас,

даже тогда, в те

жаркие лета середины 30-х в Лос-Анджелесе.

те утра

до сих пор я помню тех нью-орлеанских крыс

на перилах балкона

в темноте раннего утра

пока стоял и ждал своей очереди в

сортир.

там всегда было две или три

крупных

они просто сидели – иногда

быстро перемещались,

замирали и снова садились.

я смотрел на них а они смотрели на

меня.

страха не выказывали.

наконец дверь сортира отворялась

и выходил

кто-нибудь из жильцов

причем всегда выглядел хуже

крыс

потом удалялся

по коридору

а я заходил в еще

вонявший сортир

со своим бодуном.

и почти всегда

стоило мне выйти

а крыс уже не было.

как только немного рассветало

они

испарялись.

и после этого

мир принадлежал

мне,

я спускался по лестнице

прямо в этот мир

к своей нищенской

жалкой

работе

все время помня о

крысах —

им было гораздо лучше

чем

мне.

я шел на работу а солнце

вставало жаркое

и шлюхи спали

как

младенцы.

к чему б ни прикоснулся

надеваешь свою рванину в старой нью-орлеанской

меблирашке,

вместе с кладовщицкой душонкой,

затем катишь зелененькую тележку мимо продавщиц,

которые

тебя не замечают, эти девчонки мечтают о добыче

покрупнее своими крохотными прямоугольными

умишками.

или в Лос-Анджелесе, возвращаешься с работы

в экспедиции склада

автомобильных запчастей, поднимаешься на лифте

в 319-й и находишь

свою женщину – растянулась на кровати, бухая к

6 часам вечера.

ты всегда был растяпой, выбирая их, тебе вечно

доставались

объедки, шизы, кирюхи, глатокеши.

может, лучшего ты не заслуживал, а может, лучшего не

заслуживали они.

ты шел в бары и там находил новых кирюх, глотарок, шиз.

им стоило лишь показать тебе пару хорошо вылепленных

лодыжек в

туфлях на шпильках.

ты громыхал по кроватям с ними вверх да вниз, словно

обнаружил

смысл

существования.

затем настал тот день на работе, когда приказчик Лэрри

подошел по

проходу с жирным брюхом своим и глазками-пуговками,

Лэрри всегда

громко топал ботинками на кожаной подошве и почти

всегда

насвистывал.

перестал свистеть и встал у твоего экспедиторского стола,

за каким ты

работал.

и тут начал раскачиваться взад-вперед, была у него такая

привычка, и вот

он стоял и качался, наблюдая за тобой, он был одним

из этаких шутников,

знаете

ли, потом засмеялся, тебе было паршиво после долгой

чокнутой

ночки, побриться забыл, рубашка драная.

«в чем дело, Лэрри?» – спросил ты.

и тогда он сказал: «Хэнк, к чему б ты ни прикоснулся, все

превращается в дерьмо!»

и ведь не поспоришь с ним насчет этого.

мойка машин

вылез, парень сказал: «эй!» – подошел ко

мне, пожали руки, сунул мне 2 красных

талончика на бесплатную мойку, «еще увидимся», —

сказал я, перешли с женой на

пятачок, где ждут, сели на лавочку снаружи.

подошел, прихрамывая, черный, сказал:

«эй, дядя, ну как оно?»

я ответил: «отлично, брат, сам-то как?»

«без проблем», – грит он и отваливает

протирать «кэдди».

«эти люди тебя знают?» – спросила жена.

«нет».

«а чего тогда с тобой разговаривают?»

«я им нравлюсь, люди меня всегда любили,

таков мой крест».

тут нашу машину домыли, парень махнул

мне тряпкой, мы встали, подошли

к машине, я сунул ему доллар, мы влезли, я

завелся, распорядитель подошел

к нам, здоровый кабан в темных очках, огромный просто,

расплылся в ухмылке: «рад тебя видеть,

дядя!»

я улыбнулся в ответ: «спасибо, но весело-то у тебя,

мужик!»

я выехал на трассу: «они тебя знают», —

сказала жена.

«конечно, – ответил я, – я там уже бывал».

мигание ставок

служитель автостоянки Бобби был смешным малым,

постоянно острил, ржал, у него

это хорошо получалось, он был оригинал,

иногда мне бывало погано, и

я слушал Бобби и

оживал.

не видел его 3 недели, спросил

других служителей, но они не знали

или принимались что-нибудь сочинять.

сегодня подъехал, а Бобби

на месте, форма мятая, просто

стоит и все, пока остальные

работают.

подошел к нему, он вроде бы

меня узнал, потом заговорил: «достало

меня сюда ехать, аж 3 часа

добирался!»

он не смеялся, вдруг как-то весь

растолстел, пряжка на ремне

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.