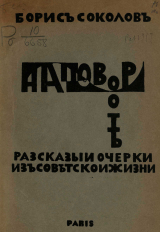

Текст книги "На повороте. Рассказы и очерки из советской жизни"

Автор книги: Борис Соколов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

БОРИС ФЕДОРОВИЧ СОКОЛОВ

НА ПОВОРОТЕ

Рассказы и очерки из советской жизни

ВСТУПЛЕНИЕ

Дайте нам „правду“ о Советской России.

Настоящую. „Правду из правд.“

Так говорят, так спрашивают не жившие в Советской России, находящиеся заграницей. И нужна им. вопрошающим, не только голая правда цифр и фактов, но правда обобщения, правда синтеза.

–

„Россия страна правд“. Это не звучит парадоксом. Своеобразный анархизм славянской души, биологически укрепляемый природой России, заставляет русского с недоверием и скептицизмом относиться к трафаретным правдам, к прописным истинам.

Больше того, – русскими интеллигентами давно и определенно взяты под подозрение все объективные правды. Им, искателям „правд“, по призванию, правды объективные, правды другими найденные, представляются „никчемными“, „никудышными“.

И как следствие исканий, как следствие мятежности русской души – Россия неумолимо делается страной правд, страной „тысяч истин“.

–

И не кажется странным, что

В стране – где многие ищут правды.

В стране – где искание правды еще не стало профессией избранных.

В стране – где многогранность души признается достоинством.

Где культура не достигла еще периода плоских одногранных душ, специализированных и узких.

В стране – где бесконечные степи, знойные и страстные, сменяют дремучие леса, суровые и холодные

Где кипарисные рощи и снежные горы,

не кажется странным,что в этой стране сотни и тысячи „истин“.

Отличных, друг другу чужих.

Сходящихся порою краями своих углов.

–

Недавно и неожиданно для меня большой мой друг решил умереть. Биолог, много работавший по вопросам общим, биологическим, человек фактов и цифр, он был весьма далек от импульсивных настроений, скорее человек логики, чем чувства.

Перед его смертью я имел с ним беседу.

„Итак, ты умрешь?“

„Говорят.“

„Есть причины?“

„Это для меня спорный вопрос.“

„Но ведь ты был счастлив, любил, боролся?“ „О да! Я брал и беру от жизни все, что хочу.“ „Но если так... мне непонятно...“

„Мне трудно говорить. Постарайся понять короткую мысль...

Каждый человек имеет свою „истину“. И чем больше он ищет в жизни, тем резче и кристальнее его истина. У народов-искателей – это видно лучше и яснее. Это создает многообразие истин, обыкновенных, рядовых, „человеческих правд“. Увы – помимо этих истин для меня – не существует других, высших истин. Нет объективной истины. Есть факты. Но их обобщение стоит не больше „рядовой правды.“ Итак, множественность правд. Для меня равноценных.

И вот, когда я глубоко подошел к этому факту, когда я захотел по настоящему, искренно поставить вопрос себе резко и ясно, я понял одно: множественность истин создала в душе моей – прагматизм своеобразный, психологический. Безразличие к моей субъективной – увы, одной из тысячи истин.

Итак, безразличие, наряду и как следствие искания.

С тех пор я живу без истин, без правды. И – возможно в этом виноват славянизм моей души. Мне стало скучно.

Я ведь искатель. Потому, просто от скуки я хочу умереть. И не смейся, но в смерти моей я вижу символ старых народов.

Увы, человек так часто повторяет историю народа. Не всегда своего.“

–

И улыбаясь, легко и спокойно он вскоре умер.

–

Я согласен в одном – с моим другом.

Нелепо и ненужно искать одной правды о России.

И напрасно сердятся и недовольно ворчат иностранцы, что „что ни русский—то новая правда, ,правда о России

Да, это так. И иначе быть не может.

И моя книга – одна из тысячи правд, отражающих современную Россию. Она не претендует на „единую правду.“

В этом ее сила. В этом ее слабость.

–

ЖИЗНЬ ИДЕТ

Третий день город обстреливается тяжелыми снарядами. Они разрываются над соборной площадью, вблизи губернаторского дома, над местом, где помещался штаб белых. К вечеру стрельба прекращается. И жители дома, запрятанные в подвалах и ледниках, вылезают на улицы. Собираются в кучи, толпятся у разрушенных домов. Спорят, толкуют.

–

У беленького низкого дома, разрушенного снарядом, толпа. Изнутри доносятся заглушенные стоны, вопли.

В окно высовывается испуганное лицо молодой женщины. Она истерично выкрикивает: „Скорее доктора, позовите скорее. Оторвало ногу!“

„Ишь не везет Мироновым, бормочет старец. На войне двух сынков убило, ныне дочери ногу оторвало.“

“Доктор, доктор! Не толкайся дурень! пропусти доктора!“

Нескладный, в плоховатом пальто с красным крестом на правой руке, доктор вылезает из извозчичьей брички и проходит внутрь дома.

„Глядь-ко, Машутка, в окно, не видать ли чего?“ молоденькая 16-ти летняя мещаночка, толкает свою подругу. Та моложе, с длинной косой, бантом повязанной, и в короткой юбченке: совсем еще девочка.

„Ох, Господи Боже. Ну и ужасти.“

„Что? Что такое? Сказывай.“

„Да в эйней комнате, поди нету совсем потолка. Весь поди обрушился. А пол сплошь покрыт досками, что твой лесопильный завод.“

„А где же Олечка? где она лежит?“

„Не видать... ан нет – вот она! Ох Господи, ах. матушка Царица Небесная. Вот ее беднягу то доктор поднимает, да на стол кладет. Ах, матушки мои. А ноги то у нее не видать! И вся то она в крови. Ай! бедненькая! Оля, родимая моя.“

Девушка начинает рыдать.

„Молчи, дуреха, чего нюни то распустила? Ишь, крови не видала. Эка невидаль. Уведи ее домой.“

Девушку уводят.

–

У самого собора, на зеленой траве, сочной, густой, лежит человек. Тихо, не двигаясь.

Мимо собора, от дома Мироновых, идут две женщины. Интеллигентные. Нарядно одетые. Одна стройная и изящная, вся в белом, платье, туфли, чулки. Другая в пенсне, постарше, в темном. В скобку остриженная.

Обе без шляп.

„Вот бедная Оля Миронова! Такая молоденькая, кончила гимназию, а теперь на всю жизнь калека.“

„Доктор говорил вряд ли выживет, много крови вышло. Скорее всего, что умрет.“

„Послушай, тетя, что это такое? кто это лежит?“

„Где? Не вижу.“

„Да вот у самой ограды?“

„Это убитый... бедненький.“

Обе женщины подбегают к убитому. Дикий, нечеловеческий крик. „Ваня, мой Ваня!“

И пачкаясь в крови, молодая женщина тянет к себе труп, лицом к траве лежащий.

„Что ты, Зина, Господь с тобой, с чего ты взяла?“ Какой это Ваня? Причудилось тебе. Да и откуда мог он попасть сюда, твой то муж? Только и есть сходство, что серый костюм!“

Молодая, притихшая, смотрит внимательнее в лицо убитого, лицо изуродованное осколком снаряда. Потом, отбросив труп от себя на траву, начинает истерично хохотать.

„Ах, тетушка, как это смешно.“

„Ха, ха, Вот я глупая. Ха, ха.“

И белое платье ее, причудливо краснеет от пятен кровавых, различно солнцевея.

–

У окна, на Волгу выходящего – стоит женщина. Красивая и стройная. Смотрит в окно. Досадливо платок теребит, шелковый тонкий. Часто встает. Смотрит на часы. Большие, висящие.

„Как он смеет! Уже опоздал на десять минут. Нет, я ему никогда не прощу!“

Стук в дверь. „А, наконец.“ Поспешно дверь отворяет, впуская юношу. Высокого. В форме военной.

Поцелуи, частые, долгие.

„Прости, дорогая, все не мог вырваться. Наше дело неважно. Скоро белые город возьмут. Так досадно – дела уйма!“

„Мой милый, хороший. Ты устанешь, измаешься.“

Он целует ей губы. Верхнюю нижнюю. Сначала одну, затем другую. И снова начинает сначала.

Она смеется. Счастливая. Нервная. Страстная.

„Знаешь, – как хорошо, – мой муж послан в Сызрань. И вряд ли скоро вернется. Через день или два.“

„Мы будем безумствовать. Не так ли мой милый?“

„Ну, конечно.“

Губами – безумный – он стал ей плечи и шею ласкать, нежно и долго.

Покорно-послушная, она ласке его отдавалась. С желанием растущим новой ласки и новых объятий, сладострастных и нежных. А после, засыпая в объятиях мужчины, она точно сквозь сон, точно в кошмаре сказалась : „Мне страшно было сегодня. Все утро стреляли. Я спряталась в погреб. Мой милый, хороший.“...

–

У самой пристани – торговля. Шумная, обычная. Арбузы. Яблоки. Дыни.

Масло. Хлеб. Много дичи: кур, уток.

Шум. Ругань.

Арбузник, ловкий мужик. Саратовский. Сидит в широкой лавке. Сплошь заваленной сверху темными арбузами.

„Эй, граждане. Приходите, поглядите: Только рупь за арбуз. Прекрасный арбуз, лучше снаряда. Что тебе голова комисара!“

Общий хохот. Красные солдаты тоже смеются.

Их четверо. В форме обычной. Щелкают семечки.

В лавку лезут покупатели. Приценивают. Пробуют спелость арбузов.

„А как же, хитрая ты башка, пробрался сюда из Саратова! Ведь сказывают, нельзя ни пройти, ни проехать?“

„Что не гоже для собаки, то чудесно для орла.“

„Они действительно не пущают: да только ночью кому не охота спать. Вот и выходит на поверку, что ночью все спят. И белые и красные. А я не дурак, – ночью заставу то и проезжаю. Шмыг да и мимо.

„Граждане. Покупайте арбузы. Товарищам скидка!“ Снова хохот.

Тут-же две бабы сцепились друг с другом. Их спор скоро переходит в драку, к великому удовольствию праздной толпы.

„А ну ка, – задай ей. Будет она тебя обижать.“

–

У деревянного моста, против общественных бань – собака неистово лает. Рыжая. Пушистая.

Прохожие, разные, идя мимо у моста, останавливаются .

„Пошла вон, проклятая.“

Собака отбегает в сторону. Но скоро, снова возвращается на прежнее место и снова неистово лает.

„Тутотка дело не спроста,“ замечает подошедший хозяин собаки. Замызганный мужичонка. Сапожник. Он, задумчиво, чешется.

„Никак, сказывают, сюды заряд угодил“.

„Так ты думаешь что она станет по снаряду лаять? Нашел дуру“ обижается за собаку сапожник.

„Глянька, под откосом, никак что-то белеет.“

„Ан и в правду“.

Сапожник спускается по откосу,разрывает песок. Наклоняется.

„Э! Батюшки! Да здесь чья-то рука. Да с пальцами. Как есть человеческая.“

Он поднимает обсыпанную песком руку и показывает зевакам.

„Посмотри-ка, Петрович, нет ли чаво еще в песке. Може голову найдешь. Все же легчее будет опознать человека.“

Сапожник тщетно ищет.

„Нет,не видать.Видимо голова в реку скатилась.“

„Ну, ладно, буде! полезай на верх! Идем выпьем по чарке. Штожь. Одно утешение!!“... Уходят. Собака по прежнему лает.

–

К девяти часам город стихает.

Люди расходятся по домам. Ставни запираются.

Только сторожа ночные будят тишину приволжского города своими колотушками. Огни потушены.

Издали за городом раздаются оружейные выстрелы.

Редкие и глухие. Где то поет соловей.

Жизнь идет...

ОНА ЛЮБИЛА

Заседание Совета шло вяло и уныло. Обсуждались вопросы неважные и мелкие.

В зале стоял шум голосов. Члены Совета – одни тихо, другие громко говорили друг с другом. И тщетно председатель просил, умолял дать тишину заседанию.

–

Ей тоскливо... Этот шум, духота и дым табака ежедневно обычные. Эти споры – всегда об одном. Ей надоело...

И закрывши глаза, она вспоминает прошлый год. Прошлое лето...

Крым. Много солнца. И море. Вечера полные неги и страсти. Кипарисные рощи, лучше других умеющие сказку любви рассказать... Ласка мягких губ...

Она вздрагивает... Открывает глаза. Что? Нет, все попрежнему. Заседание идет. Попрежнему – вялое, скучное.

Он приходил к ней. Смелый и нежный. О, он умел целовать. И ласки заветной изгибом ее пугал. И она смущалась. Впервые после многих мужчин, поняв силу страстного тела... А может быть годы пришли. Стала жаднее счастья тела искать. Может быть...

Звонок. Председатель сердито звонит.

– Товарищи. Тише.

„Нет, это глупо. Надо взять себя в руки.Не время мечтать о любви. Есть великое дело – народное. И великий любовник – восставший народ... Надо взять себя в руки.

Целый год отделяет сегодняшний день от Крымских ночей.

Целый год. Работа, политика. Снова работа. Целый год вне любви. И это было легко. Но сейчас,– сейчас ведь весна, раннее лето...

Ясно, отчетливо помнится вечер в Крыму. Тихий и нежный. Сидит на скамейке. Чу, слышны шаги. Чьи? Разные... Он подходит сзади и губами ласкает открытую шею... Открытую. Как хорошо... Усы щекочут нежную кожу. Остро и жадно. Хочется страстно, чтобы губы его...“ Ах.

„Товарищ комиссар. Товарищ комиссар, слово за Вами.“

Она смущена. В чем дело. Ах да. О налогах. Отлично. Она согласна с докладчиком.Надо взыскать с буржуев крупный налог. Чем скорее,тем лучше. Вот все. Ей больше сказать нечего. „Голосуем проект“. Председатель звонит. Долго. Упорно.

За? Все. Против? Никто. Проект принят.

Заседание закрыто.

„Товарищи, стойте. Помните завтра пленум. Должны быть все члены. Иначе взыщем с виновных денежный штраф.“

–

Ух. Какая тоска. Пора по домам...

–

Вышла на площадь. Тихо. Славно. Лунная ночь.

Не слышно трамваев звонков. Шум колесный умолк... Бульвары пустеют. Только нежные пары, обнявшись бродят взад и вперед. Сидят на скамейке. Целуются долго, лаская друг друга.

И всюду стоит легкий шелест любви. Весенний. Летне-весенний. Этот шелест любовный – тревожит деревья – холодно-бесполые, мешают им спать...

–

„Хорошо на бульварах. Легко дышится среди этой весенней любви. Так не хочется идти куда-то к себе, в неуютно безлюдные комнаты. Хочется ласки...

„Это нелепо. Надо идти, к себе, на квартиру“.

Она поправляет пенсне. Серьезная, строгая, с портфелем. Черным. Полным бумаг. Ускоряет шаги... Скорее... Мимо этих весенних бульваров...

–

„Pardon. Сударыня, извините. Вас проводить. Вы так хороши. Ваши глаза...“

„Что такое? Оставьте меня...“

Но голос приятный и нежный. Кто он. Она обернулась. Немного сердясь на себя...

Это глупо, чисто по женски!

Она улыбнулась слегка, незаметно.

О. Он красивый. Стройный. К тому же бритый. Она не терпит небритых мужчин.

„Оставьте меня. Слышите.“

А сама ловит себя на желаньях, неясных, желаньях тела.

Сказала. Пошла.

Он за нею.

„Не сердитесь. Позвольте сказать несколько слов“. Она молчит. Продолжает идти. Попрежнему скоро.

„Вы должны ведь понять. Летний вечер. Я одинок. Мне тоскливо. Я молод. Хочется ласки, участия. Я увидел, скорее почувствовал Вас. Вашу душу. Меня потянуло за Вами. Разве можно меня обвинить в дерзости. В грубом нахальстве. Почему нельзя просто подходить к людям, к тому, кто кажется близок?

„Сударыня“.

„Ну. Ну что?“ Она согласилась, что нужно быть иногда выше условностей...

Они стали болтать. Идя рядом по просвету бульваров. Сначала чужие друг другу, они искали в другом черт неприятных. Вскоре, перестав быть чужими – нашли общий язык слов, настроений.

Говорили о многом. О себе, о других.

„Вы кто?“

„Я – он замялся, я бывший студент.“

„А. Почти как я. А я только в прошлом году кончила курс. Вы юрист, не так ли?“

Идя по Таганке, она,точно что-то вспомнив, остановилась и серьезно-строго спросила!

„Но Вы. Вы – конечно, коммунист?

„Да, да, конечно. Поспешно ответил он. Я коммунист. Только не здешний. Я в партию вписан в городе Туле.

„Ну, это неважно. Я очень довольна.

„Почему?

„Ах, я так ненавижу всю эту интеллигентскую слякоть. Как много вреда она приносит народу.

„Скажите, ведь это не ладно, так сильно ненавидеть людей?

„А я ненавижу. И весь год этой непрерывной борьбы я живу одним только чувством главным и жутким. Я ненавижу.“

–

Дошли до квартиры.

Она, немного колеблясь,ему предложила.

„Может быть Вы войдете? Выпьете чаю? Зайдемте!“

„Хорошо. Спасибо. Согласен“ Он охотно, радостно согласился.

Вошли. Стали пить чай. Кончили.

Она встала. Прошлась несколько раз по узкой, заставленной мебелью, комнате.

Села на широкий мягкий диван. Он робко сел рядом. Взял ее руку. Стал ее много и долго ласкать. Губами, словами.

Она пыталась руки отнять. „Оставьте, не надо. Я не хочу.“ Он в ответ улыбался. И только крепче и страстнее ее руки ласкал. А потом попрежнему нежно стал шею, лицо и плечи ласкать. Он ласку дарил так умело, что она охотно ему покорялась.

Милая! славная! ты как родная!

Твое тело точно июнь – жжет меня. Больно и сладко.

–

Они провели странную ночь. Ночь странной любви. Она ему отдавалась, бессильная восстать против силы своего сладострастия. „Я хочу уйти и не могу. Твои руки точно щипцы раскаленные держат меня в своей власти.“ И это было чуждо видеть себя покоренной порывами тела. Было странно и чуть приятно. Он пробудил в ней чувство телесной любви. Чувство, где любит больше всего, прежде всего само тело.

На утро она поняла болезненно, что мало ей ночи прошедшей, что хочется еще ласки, еще наслаждения, что тело, сильнее ее воли, желаний.

„Милый, ты меня подожди. Я схожу только в Совет и обратно вернусь. Хорошо?“

„Конечно, конечно.“

Вечер и ночь снова принес ей, ее телу,безумную страсть, яркую страсть пробужденного тела. И, смеясь от счастья, она отдавалась, желая лишь одного. Еще больше и еще страстнее ласки горячей.

Теперь каждый день она торопилась уйти из Совета, чтобы скорее увидеть его. И силу властного тела его над собою почувствовать.

Сидя в Совете, она улыбалась порою бесцельно. Ее спрашивали в чем дело. Она отвечала уклончиво – полусловами.

–

„Послушай, милый, почему ты сидишь целый день в душной квартире. Почему не выйдешь пройтись?

Он торопливо ей отвечал :

„Я эти дни простужен. Мне как-то неладно.

„Можно позвать врача Здесь рядом живет славный врач коммунист.

„Нет, нет, не надо.“

–

Днем,когда она уходила, он тоскливо бродил по квартире. Ложился. Курил. Смотрел на часы. Часто смотрел из окна. Вниз. На улицу, грязную. Полную движения жизни.

–

Раз ее не было дома. Раздался звонок. Он вскочил. Встревоженный. Подбежал к двери.

„Пришли с обыском. Говорят об облаве.

„Ну дело кончено.“ Он полез в карман верхней тужурки. Достал револьвер.

Снова звонок. „Станут ломать – открою стрельбу. Может быть скроюсь, по крыше.“

Говорят. Пришел дворник. А! Комиссарша.

Ладно. Здесь он не может скрываться. Она – лютая. Его давно бы убила.

Ушли. Слава Богу. Он по детски доволен.

„Еще можно жить. Еще поживем.“

–

„Знаешь, милый, почему пришла я сегодня позже обычного? По средам суд чрезвычайный. А я там обвиняю. Сегодня было интересно и славно. Мы судили десять белых. Они обвинялись, помнишь, в убийстве Калинина. Они утверждали, что они не причем. Но все, – это чувствовалось ясно, из стаи наших врагов.

„Ну и что?

„Обвинили. К расстрелу. Жаль, что главный преступник, поручик Курбатов, настоящий убийца, не пойман. Он где-то в Москве. Его видели там недавно. Уехать он не мог – все вокзалы „под слежкой,“ Видно скрывается где-нибудь у буржуев. Ну, да я приказала слежку усилить. Авось попадется.

„Что, милый? Ты что-то сказал?

„Нет, ничего. Я очень устал. Пойду.“

–

Много дней прошло. Пятнадцать, двадцать. Безумных, полных страсти, заветной любви. И чем дальше, тем больше попадала она под власть звериной любви. Днем было ей скучно. Нервно,с тоской ожидала ночи. А утром ей жаль, что ночь отошла, что скучный день.

–

„Милый.знаешь... Где ты?“ Она пришла из Совета. Ищет его. Нет. Видно вышел. А! На столе небольшое письмо. Короткое; им видно написанное.

„Ты моя. И ты будешь многие годы чувствовать себя моей. Так как искренно ты мне отдалась и любовью своей тело и увы отчасти душу мне к йогам положила.

Но я – не твой. Все пережитое было от лукавого. Все время я лгал. И ласкал тебя, принуждая себя. Все просто. Я – поручик Курбатов. И в тот день я был загнан Вашими сыщиками. Мне негде было скрываться. Негде спать, жить. И я решил. Пойду к Совету. И за первой же комиссаршей пойду и ее умолю. Вышло иначе. Для меня удачнее. Теперь я спокоен и вероятно спасен. Я доволен, что моя лживая любовь, меня утомившая – кончилась. На прощанье – целую губы. За приют – благодарю.“

Внизу подпись. Размашисто-твердая.

–

И вечером, одиноко, в кресле сидела и ловила себя на мысли нелепой. Всепрощение ему, и за ложь, и за то, что он враг коммунистов.

Только, только, чтобы он снова пришел. Так хочется ласки. Именно ласки его, и неистово тело ищет того, кто его покорил.

Тела любовь... Не придет?... Неужели он не придет?...

–

В СТАНИЦЕ

«Из с. Яремной красноармейцы, по распоряжению комиссара Орлова, угнали свыше ста казацких женщин. Отрядом белогвардейцев они были отбиты, а красноармейцы зверски замучены казачками.»

(Изв. Цар. Сов. от 15 ян.).

–

Колеса скрипели. От скощенной травы шел аромата,удушливый и пряный. Слегка соннилось. Минутами терялось понимание слов и фраз.

Дорога пропадала,и вместо линии – прямой и белой – виднелись образа и лица услышанных рассказов. Кошмарных. О людях озверевших.

Казалось странным, что спутница моя, казачка – девушка с густой чернеющей косой, мне монотонила спокойно, безразлично об ужасах станичных...

Я сравнивал ее с травой, растущей по краям дороги. Бесполезно и вяло зеленая трава боролась с белой придорожной пылью. Отчаявшись уйти, трава махала только своею головою. Усталой. Пожелтевшей. Тележные колеса попрежнему скрипели...

–

Рано утром прискакал в ст. Яремную казак из штаба. Собрал станичников. Всех. Пришло много баб Послушать новости.

„В чем дело?“

„Да вот есаул приказал сообщить вам, хлопцы, что завтра в вашу Яремную красные придут. Идет их видимо-невидимо. С пушками и пулеметами. И нашим нет мочи справиться. А вы поступайте – как знаете Хотите – защищайтесь, хотите улепетывайте к Ростову.“

Поднялся шум. Крики. Более молодые и из штрафованных – принялись вопить : „Вот и славно! Да здравствуют красные! Наконец будет свобода! Долой стариков, долой буржуазию!» Старики серчают, ругаются.

А дед Гаврилу, старый крепкий казак, с чубом длинным и седым – полез прямо в драку.

„Ах! Сукины дети! Зеленая крапивница! Иудино семя! Я покажу вам – как большаков хвалить!“

Еле-еле разняли.

Долго спорили казаки.

Молодой казак, Парфен Мименов, с усами длинными, как бабьи космы, с простреленной на войне щекой и с Георгиевским крестом на выцветшей от солнца ленте, размахивает энергично руками и призывает станичников „дать красным отпор.“

„Что, ребята, или труса празднуете? Боитесь с красными сражаться? Поджилки дрожат?“

„Неладное, Парфен мелешь“ – перебивает его – толстый, с окладистой бородой, купечествующий казак Сигров. – „Неладное несешь! Сила солому ломит! Противу рожна не попрешь! И глупое дело с пушками штыками сражаться! А по моему – так надыть по середке пройти!“

„По какой середке? Объяснись, Емельяныч!“ раздаются сочувственные голоса из толпы. – «Красные, сказывают, забижают только казаков. И негоже нам здесь оставаться. Но баб – они не трогают. Так вот рассудите сами. Коли уйдем все – красные все разграбят, да поди и село сожгут. Оставаться всем – тоже несподручно, А по моему – оставим баб охранять наши хаты, а сами айда!“

„Ишь, толстый пес, что придумал“ – налетела на него старая, с ногами бревнам подобными, толстуха – вдова Митрохина, „баб оставлять!“

„Небось, Митрохина, никто из красных не польстится на твою красоту, никто не тронет.“ Хохот, шутки. Долго спорили. Шумели казаки. И когда стало смеркаться и издали донесся чуть слышный пушечный гул – порешили казаки : баб оставить хаты охранять, – а самим убраться по добру по здорову.

–

С плачем, с завываниями провожали своих мужей, отцов и братьев бабы станицы Яремной.

Проводили. Поплакали и заперлись в хаты, закрыв наглухо и ставни и двери.

„Что за оказия. Ишь станица точно вымерла. Неужели все убежали?“

„Красный“ офицер, плотный, с лицом цвета краснокирпичнаго, с револьвером без кобура – остановил свой „красный отряд“ на церковной площади. Отряд – небольшой. Штыков около ста. Пулеметы. Одна „легкая“ пушка.

„Нет, товарищи, оно кажется скорее, што казачье запряталось по домам. Вишь, двери запертые!“

Белобрысый, с широким скуластым лицом, по говору ярославец, „красный“ солдат делится своими соображениями с офицером, бесцеремонно похлопывая его по плечу.

Офицер и солдаты пьяны. Некоторые с трудом стоят на ногах, бессмысленно улыбаясь. Грубо шутя.

„А ну, ребята, разыскать жителей. Вот поповская хата. Приволоките-ка попа!“

Нехотя в развалку, сплевывая шелуху семечек – несколько солдат пошли „за попом.“

Другие рассыпались по селу. Ловя кур и уток. Ломая закрытые двери и ставни.

Скоро в селе поднялся шум. Бранный. Возня и вопли баб, смешанные с режущим немилосердно уши кудахтаньем кур.

–

Вместо священника, ушедшего вместе с мужиками, красные тащат к офицеру попадью. Молоденькую, красивую, с черными глазами женщину. Она испуганная, горько плачет. По-детски. И просит ее отпустить.

„Голубчики, возьмите все – хлеб, мясо, отпустите только меня.“ Красные не слушают ее мольбы. Они грубо тащат ее. И возбужденные видом молодого женского тела, тискают и щипают свою жертву.

–

Во дворе хаты старухи Митрохиной – двое красных пытались поймать жирную индейку. Старуха, разъяренная,с громадной железной киркой в руке, гоняется по двору – за красными. Загнанный ею в угол двора – один из красных, – молодой парень, с лицом глупым, сильно курносый – вытаскивает револьвер. И слегка зажмурившись – стреляет в старуху.

Митрохина, неловко качнувшись, оседает на землю, Пуля попала, видимо, в сердце.

Солдат, ухмыляясь, шарит у нее в кармане. Вытаскивает ключи и кошелек. Торжественно показывает их своему товарищу. И поспешно оба скрываются в хате Митрохиной.

Маленький песик, щенок, подходит к убитой Митрохиной. Виляет пушистым в белых пятнах хвостиком. Замечает красную лужицу набежавшей из раны крови. И жадно – точно спеша – начинает лакать.

–

„Чего надыть?“

„Впусти. Не то выломаем дверь!“

„Да мужа нетути. Ушел в поле!“

„Отворяй!“

Трое красных ломятся в богатую хату казака Ситрова. Его молодая жена, первая красавица на всю станицу, черноволосая, с черными глазами стоит перед запертой дверью. И, испуганная, не решается отворить. В углу ее маленькая трехлетняя дочка – плачет навзрыд не то от криков и ругани красных, не то от невнимания материнского.

Наконец дверь падает. И трое красных врываются в хату.

„Чего Вам надо? Что вы как разбойники, врываетесь в дом?»

Вид женщины, в своем гневе еще более красивой, приводит в неистовство красных солдат. Без слов, бородатый, высокий солдат, веснущатый с сифилисным носом – хватает ее за груди и пытается повалить на пол. Женщина вырывается и, точно в порыве отчаяния, тесно прижимается к своей маленькой дочурке, как бы надеясь найти в ней защиту от звериных людей. Бородатый красный, раздосадованный новой помехой, вырывает за ноги из рук матери девочку и с силой разбивает маленькое тельце о каменный выступ русской печи. Широкой и серой. Кровяные брызги заливают стены хаты, выступ печи и желтый глянцевый пол.

Солдат наваливается всей тяжестью своего тела на обезумевшую от страха и горя женщину и, при сочувствии и одобрении товарищей – насилует...

–

На площади, окруженный солдатами, сидит „красный“ офицер. На коленях держит плачущую попадью. И не смущаясь присутствием солдат, целует ее, хохочет и, пьяный, поет революционные песни, смешивая их с неприличными напевами, ругает евреев – словами грубыми и резкими, вызывая сочувствие и одобрение своих подчиненных.

–

К вечеру по всему селу стоит сплошной кошмар. „Красный“ офицер приказал за бегство казаков – увести из Яремного сто женщин. Всех наиболее красивых и молодых.

С проклятием и руганью тащили красные солдаты за собою казачьих женщин. Те шли: одни покорные с заплаканными глазами, другие – дрались и сопротивлялись. А красный офицер вез в своей кибитке – молодую попадью. Обезумевшую, разбитую душою, приниженную телом.

–

Ночью, лес, где красные разбили свой ночлег – был свидетелем звериных сцен...

И тех из женщин, которые боролись долго и упорно, при общем возбужденном хохоте привязывали туго к деревянным кольям, вбитым в землю. Срывали с них одежду. И проще и грубее зверей лесных их брали...

Веселье красных смущалось бредом казачки Ситровой. Она сошла с ума и, не переставая, смеялась громко и кричала что то непонятное.

„Убей ее, надоел ее проклятый крик,“ приставали к бородатому солдату его товарищи.

„Да жаль – красивая баба, не скоро другую такую найдешь.“

„Пустое! Найдешь в соседней станице!“

И послушавшись совета товарищей, бородатый солдат застрелил казачку. Просто. В спину из ружья.

–

А на утро отряд казаков окружил лес. Освободил женщин. Переловил красных. И женщины – зверски издевавшись над красными, – предварительно их оскопив – убили всех до одного. А красного офицера мучили больше и дольше других.

Тележные колеса попрежнему скрипели. А девушка-казачка – одна из этих женщин – плакала под скрип колес.