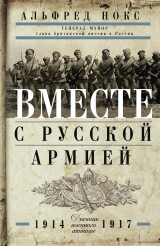

Текст книги "Вместе с русской армией. Дневник военного атташе. 1914–1917"

Автор книги: Альфред Нокс

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)

Офицеры полкового звена были подготовлены значительно слабее. Точнее, речь идет не столько о кадровых офицерах в полках, которые, как и их коллеги в других армиях, в основном погибли в первый год войны, а об офицерах из резерва, призванных по мобилизации и оторванных от гражданской жизни. Эти люди отражали в себе все те недостатки, что были присущи для национальной русской прослойки под названием «интеллигенция». В связи с тем, что в основном все они были хорошо образованными людьми, в свое время они проходили не полный курс армейской службы, а лишь «добровольный краткосрочный курс». До 1912 г. их делили на две категории: первая, наиболее грамотная часть, служила всего один год, те, кого относили ко второй категории, – два года. Однако и те и другие проходили службу в качестве рядовых или, в лучшем случае, унтер-офицеров. Теперь же, по мобилизации им предстояло заполнять офицерские должности. После принятия в 1912 г. нового Закона о военной службе всех «добровольцев-кратко-срочников» обязали служить по два года. Срок службы мог быть сокращен до полутора лет или одного года и восьми месяцев в случае, если эти люди успешно пройдут экзамен на офицерскую должность. Некоторые из такие офицеров показали себя блестящим человеческим материалом, но очень многие из них ненавидели военную жизнь и были чересчур ленивы для того, чтобы обеспечивать дисциплину или следить за тем, чтобы их подчиненным жилось более комфортно.

Большое количество выпускников военных училищ, закончивших обучение в годы войны, представляли собой гораздо лучший человеческий материал, но на фронте их усердие зачастую быстро испарялось, поскольку там не было никого, кто занимался бы их дальнейшим обучением и воспитанием.

В том, что касалось подготовки унтер-офицерского состава, русская армия оказалась далеко и безнадежно позади своих противников.

В армиях с коротким сроком службы необходимо побуждать некоторое количество унтер-офицеров продлевать службу с тем, чтобы получать выходцев из тех же классов, что и призывники, но при этом обладающих более значительным опытом и авторитетом. Эти люди должны помогать офицерам обучать личный состав, руководить солдатами в мирное время и в бою.

К сожалению, количество таких людей в русской армии оказалось явно недостаточным. К началу 1904 г. только примерно одна седьмая часть унтер-офицеров были из числа сверхсрочников, остальные проходили службу вместе с призванным контингентом. В 1905 г. активно принимались меры по привлечению унтер-офицеров к сверхсрочной службе: повысились их денежные оклады, по истечении 10-летнего срока службы им выплачивалась премия в сумме, эквивалентной 106 английским фунтам, а после 13 лет службы назначалась пенсия в сумме равной 10 английским фунтам. В 1908 г. и в последующие годы было организовано резервирование за вышедшими в отставку унтер-офицерами ряда государственных должностей с целью сделать более комфортным их возвращение в гражданскую жизнь.

В 1911 г. появилось понятие «унтер-офицер сверхсрочной службы второго разряда». Суть идеи заключалась в том, чтобы в каждой роте, эскадроне или артиллерийской батарее постоянно проходили службу шесть унтер-офицеров-сверхсрочников, по трое от каждого разряда. Предполагалось к 1915 г. получить для армии 24 тыс. унтер-офицеров-сверхсрочников второго разряда.

Число унтер-офицеров первого разряда, по оценкам австро-венгерского Генерального штаба, в 1911 г. составляло 28 500 человек (Streffleur, 1911. S. 1752), но эта цифра является явно завышенной. Ко второму разряду в начале 1914 г. относились 18 535 унтер-офицеров, а также 2035 ефрейторов и фейерверкеров.

Военное министерство успело сделать немало, но этого было недостаточно. В газетных статьях в 1913 г. писали, что в то время, когда в русской армии на одну роту приходилось пять унтер-офицеров-сверхсрочников, трое первого и двое второго разряда, все унтер-офицеры в ротах немецкой и японской армий и 75 % унтер-офицеров французской роты являлись сверхсрочниками.

Унтер-офицер срочной службы, разумеется, обладал всеми теми же недостатками, что и призванный вместе с ним контингент. Кроме того, он не пользовался у солдат достаточным авторитетом командира. Русский солдат более чем солдат другой армии мира нуждается в постоянном надзоре командира. Поэтому нехватка офицеров и грамотных унтер-офицеров ощущалась в течение всей войны.

Перед войной у наблюдателей, представлявших страны-союзницы, имелись все основания надеяться, что рядовой состав русской армии обладает рядом ценных качеств, которыми не обладали солдаты других армий. Здесь был меньше процент мужчин, выросших в городах. Многие резервисты успели получить опыт участия в современной войне. Из-за сурового климата и принадлежности к менее развитой цивилизации русский солдат оказывался более приспособлен к лишениям, легче переносил нервные перегрузки, чем выходцы из стран Центральной Европы. Отношения между офицерами и солдатами были заметно лучше, чем в немецкой армии. Искренняя вера русского солдата в Бога и императора, казалось, давала дополнительное преимущество их командиру при условии, что он обладает достаточным воображением, чтобы суметь понять и использовать эти ценные качества.

Французы открыто признавали, что управление в русской армии значительно улучшилось за восемь лет – с 1906 по 1914 г., что в этом русские сумели превзойти то, что их соотечественникам удалось добиться при сходных условиях после катастрофы 1870–1871 гг. Однако для того, чтобы воссоздать армию, где отражаются как лучшие качества, так и все пороки ее народа, требуется больше времени.

Необученный призывной контингент все еще оставался недостаточно грамотен и не обладал должной самостоятельностью. Как говорилось выше, количество грамотных среди резервистов постоянно росло. Из призывного контингента 1903 г. только 39 % умели читать и писать, но к началу войны эта цифра достигла 50 %. Считается, что оба эти показателя сильно преувеличены, но в любом случае такие поверхностные знания, которыми обладали призывники, вряд ли значительно расширяли их кругозор или автоматически делали их цивилизованной, думающей личностью.

Было немыслимо уповать на самостоятельность новобранцев, 75 % которых были выходцами из крестьянского класса. Татарское владычество и последующие века рабства, похоже, полностью лишили их инициативы, оставив взамен лишь вызывающую удивление спокойную терпеливость. Инициативу можно развить методом индивидуальных занятий, однако офицеры задыхались от огромного числа официальных праздников, торжественных парадов и караулов. В результате, как было подсчитано, из трех лет срочной службы лишь один год солдат пехоты посвящал настоящей военной подготовке.

Русские солдаты были ленивы и беспечны, не привыкли что-то делать тщательно при отсутствии жесткого принуждения и контроля. Большинство из них в первый момент охотно отправились на войну, в основном потому, что плохо представляли себе, что это такое. У них отсутствовали ясные знания о целях, за которые они сражались, чувство истинного патриотизма, которое помогло бы им морально выстоять в условиях, когда армия несет тяжелые потери. А значительные потери, в свою очередь, явились результатом неграмотного командования и недостаточной оснащенности войск.

Для самых дальновидных людей в русском Генеральном штабе с самого начала должно было стать очевидным, что даже в самых первых схватках, если русские войска будут сражаться против равных количественно контингентов немецкой армии, они окажутся в проигрышном положении. Однако, по их расчетам, русское численное превосходство в сочетании со стремительным порывом французов поможет сокрушить противника. Что касается затяжной войны, то Генеральный штаб России, впрочем, так же как и штабы Австрии, Франции и Германии, даже не принимал в расчет такой возможности.

Длительная война вылилась для России в неизбежную катастрофу, так как она явилась испытанием для всего того, что составляло структуру нации. Недостатки армии ни на что не повлияли бы, если бы союзникам на Западе удалось одержать решающую победу в первые же шесть месяцев боев. Такой победы достичь не удалось, потому что Германия подготовилась к войне более тщательно, чем Франция, и потому что политики всех партий в Великобритании оказались глухи к тому, к чему призывали военные, и отказались заняться национальной обороной. Русская армия действовала с редкой самоотверженностью и сделала столько, сколько от нее можно было ожидать, и даже более того. Никто из тех, кто имел хоть какое-то представление о России, не мог ожидать, что вот так решится судьба на Восточном театре. Ложные надежды, которые наша цензура внушила нашим же простым людям, которые полностью положились на русский «паровой каток», оказались не более чем самообман. И те, кто был достаточно информированным, никогда не разделял таких заблуждений.

Тяготы затяжной войны, в особенности войны машин, были в неизмеримой степени более ощутимы в России, чем в Англии, во Франции или в Германии, из-за недостаточно развитых коммуникаций, отсталой промышленности, некомпетентного правительства и отсутствия того истинного жертвенного патриотизма в массах населения.

На сто квадратных миль[2]2

М и л я – единица измерения расстояния в странах с неметрической системой мер, британская миля = 1609,34 м. (Примеч. ред.)

[Закрыть] в России было всего полмили железных дорог (для сравнения, в Англии эта цифра составляла 20 миль). Имея прекрасную разветвленную сеть внутренних вод, эта страна практически не располагала каботажным флотом, который мог бы существенно ослабить транспортное напряжение. То, что имелось, было слабо развито и плохо управлялось. Из многочисленных русских портов, через которые в условиях мира осуществлялся импорт и экспорт товаров, с началом войны остались только два – Архангельск и Владивосток. При этом Архангельск в течение полугода был закрыт для судоходства. Непосредственно к этому порту вела единственная узкоколейная железная дорога, путь по которой до района боевых действий составлял около двух тысяч миль. Расстояние до Владивостока составляло 8 тыс. миль. В первые три года войны в среднем ежегодно в русские порты заходило по 1250 судов, в то время как в порты Великобритании еженедельно прибывало по 2200 судов.

Главные торговые пути России в мирное время проходили по Балтийскому и Черному морям, которые теперь закрылись. При всем желании помочь союзнику друзья России не могли этого сделать в полном объеме в связи с плохим оснащением оставшихся в ее распоряжении открытых портов и неразвитостью наземных коммуникаций, которые вели к районам ведения боевых действий. Теперь Великобритании приходилось расплачиваться за собственную политику, когда она пыталась ослабить Россию и лишить ее выходов в открытое море. Правдой является то, что Россия не смогла бы продолжать сражаться более года, если бы господство на море перешло в руки противника, но даже при условии сохранения этого господства у союзников русские меньше всех сумели воспользоваться его плодами.

Уже через несколько недель боев всем участвовавшим в войне сторонам стало ясно, что накопленных запасов боеприпасов и других военных материалов оказалось недостаточно для достижения решительной победы. Германия, Франция и Англия перенацеливали тысячи своих заводов на нужды войны. Но Россия с ее 180 млн населения имела примерно в 150 раз меньше предприятий, чем Великобритания. В стране катастрофически не хватало оборудования, станков и подготовленного персонала. Станки и оборудование можно было закупать только в Америке, рынки которой уже наводнили представители союзников. Но даже при условии достаточных поставок из Америки оставались сложности с доставкой полученного до промышленных центров России.

Правительство погрязло в косности и не сумело вовремя принять чрезвычайные меры. Оно одинаково болезненно реагировало и на рекомендации союзников, и на призывы русских патриотов, пытавшихся разорвать круговую поруку бюрократии. Здесь неизменно отвечали отказом на предложение о мобилизации промышленности, как это было уже сделано в Германии и во Франции.

Классовое неравенство, бюрократическая модель управления, похожая на немецкую, но без немецкой честности и профессионализма, – все это легло на плечи неграмотного населения, лишенного чувства патриотизма. В результате государственная конструкция оказалась слишком хрупкой для того, чтобы выдержать долговременное напряжение.

Русское крестьянское население, по сути, является мирным, оно далеко от империалистических устремлений в мире, никогда не понимало, за что ему приходится сражаться. Даже при умеренном уровне подготовки командира крестьяне во многих случаях сражались достойно. Русский народ мог бы продолжить воевать достойно, если бы продолжал надеяться на победу, но он очень быстро потерял доверие к своему правительству и командованию. Для того чтобы продолжать стойко идти к победе сквозь непрерывную череду катастроф, нужно обладать более высоким типом биологической организации человека. В том, что русский тип оказался слишком низок для этого, виновно в основном русское правительство, которое ничего не делало для развития образования, с помощью водочной монополии многие годы позволяло размывать национальный характер, ослабляя его стойкость. Правительство Французской Республики также должно было действовать мудрее: оказать давление на русского императора и с чисто прагматической точки зрения убедить его ввести в стране повсеместное обязательное начальное образование с упором на патриотическое воспитание, а также развивать внутреннее производство для создания военной продукции. Однако никто не рассчитывал на длительную войну, и всеми владела только одна мысль: ускорить мобилизацию в России путем строительства новых железных дорог и увеличить количество новобранцев в русской армии с тем, чтобы страна как можно скорее смогла бы своей количественной мощью склонить чашу весов. Поэтому любой намек на развитие образования воспринимался бы как «неоправданное вмешательство во внутренние дела союзной дружественной державы».

Союзникам России пришлось дорого заплатить за низкое развитие масс русского населения. С самого начала войны русские сдавались в плен тысячами, и русские пленные позволили освободить сотни тысяч немцев с сельскохозяйственных полей и промышленных предприятий и отправить их на Западный фронт.

В длительной войне Россия не смогла похвастать никакими успехами, за исключением разве что количества сражающихся солдат с их примитивным умением восстанавливаться после самого тяжелого поражения.

Многие русские прекрасно представляли присущие их народу недостатки. Всеми овладела радость, когда было объявлено, что Великобритания вступает в войну на стороне России, – Великобритания, которую крестьяне привыкли называть «англичанкой» в память о долгих годах правления королевы Виктории. Как-то вскоре после революции марта 1917 г. автору пришлось беседовать с одним из «солдатских депутатов». Тот вспоминал, как в начале войны его товарищ – крестьянин с Урала радовался, что «англичанка» теперь была вместе с Россией. Как полагал тот солдат, во-первых, «англичанка» была мудрой, во-вторых, если дела пойдут плохо для России, она, как друг и союзник, теперь будет обязана прийти на помощь и, в-третьих, если она решит пойти на мировую, то сделает это со всей решительностью и никогда не отступит.

Глава 1

Начало войны. Генеральный штаб и Юго-Западный фронт в августе 1914 г

Один из радостных моментов в работе военного атташе заключается в том, что он может брать ежегодный отпуск в любое время по своему желанию при условии, что его личные планы будут совпадать с замыслами посла и Военного министерства. Начиная с 1911 г., когда я получил назначение в Петроград (в упоминаемое время – Санкт-Петербург. Имя Петроград город носил с августа 1914 г. – Ред.), я всегда отправлялся домой в июне и возвращался назад в конце июля, к моменту начала ежегодных маневров Петроградского (до начала Первой мировой войны – Петербуржский. – Ред.) военного округа.

Иностранные офицеры всегда приглашались на эти маневры в качестве гостей императора. Мы обедали и ужинали за его столом, пользовались автомобилями из его парка, его лошадьми, а по вечерам вместе с русским императором посещали местный театр. Нам довелось наблюдать множество военизированных спектаклей, но очень мало того, что действительно имело отношение к серьезной подготовке к современной войне.

В июне 1914 г. по настоянию посла мне пришлось отложить свой отпуск до конца месяца, так как я должен был присутствовать во время официального визита эскадры наших линейных крейсеров в российские воды. В конце июня мне все-таки удалось уехать, в то время как посол остался без отпуска до самого января 1918 г.

В купленной по дороге домой в Берлине немецкой газете я прочитал об убийстве эрцгерцога Франца-Фердинанда и его жены. Тем не менее я не счел это причиной для неминуемого начала войны. Новость об ультиматуме Сербии со стороны Австро-Венгрии была более тревожной, но ее я прочитал уже будучи в Ольстере, где все мы тогда были слишком озабочены думами о своем собственном политическом будущем, чтобы глубоко вникать в дела о возможном осложнении обстановки в Европе. Разумеется, все сознавали, что положение было критическим, но такое уже случалось и в 1908, и в 1912 гг., и ничего страшного тогда не произошло. Как 9/10 офицеров, я в течение 18 лет верил в то, что угроза со стороны Германии была реальностью. Но, поскольку все эти годы Всемогущий не давал воплотиться этим мыслям во что-то реальное, постепенно мы все начали надеяться на то, что, поскольку само время доказало то, что мы находились во власти заблуждений, то и Германия, скорее всего, воздержится от того, чтобы бросаться в крайности.

Во время завтрака в понедельник 27 июля я получил телеграмму из Военного министерства, где говорилось, что посол хотел бы, чтобы я немедленно возвратился к месту службы. Доиграв заранее назначенную партию в гольф, я тем же вечером отбыл из Белфаста. Со мной на пароходе ехал офицер-подводник, которому, как и мне, было приказано вернуться на службу. Как и я, он был родом из Ольстера, и мы с земляком проговорили допоздна больше о делах в Ольстере, чем о положении в Европе. На следующий день на вокзале в Юстоне я попрощался с беднягой Джонни Гоу. Он задал мне пару вопросов о России, но и для него предметом беспокойства было то, что происходит в Ольстере.

В Военном министерстве никто не давал мне рекомендаций, как добираться до России, но я решил пойти на риск и предпринять путешествие через Германию, отменив заранее взятый билет из Гулля (Халла) в Гельсингфорс. Следующим утром на вокзале Виктория кассир сообщил мне, что уже забронировал несколько билетов в Петроград. Такой путь в самом деле был наиболее удобным. В Берлине мы прочитали в местных газетах об объявленной в России частичной мобилизации, после чего поняли, что война неизбежна. Тем не менее вежливый немец-портье помог мне отправить телеграмму на границу, чтобы подтвердить бронирование купе в поезде, который пойдет уже по русской территории.

Из окон поезда было видно, что никто не работает в полях, хотя, с другой стороны, нам пока не встречались воинские эшелоны. Большие мосты в Диршау и Мариенбурге взяли под охрану сильные патрули из солдат пехоты. Большинство из солдат все еще носило старую форму, хотя встречались и те, кого уже успели переодеть в новое фельдграу[3]3

Ф е л ь д г р а у – основной цвет полевой формы германской армии с 1907 г., здесь – военная форма. (Примеч. ред.)

[Закрыть].

В Восточной Пруссии уже больше ощущалось общее напряжение. Прусские офицеры нервно переговаривались, а один из них даже позабыл при выходе из поезда свою записную книжку.

После того как мы благополучно пересекли русскую границу, многие русские пассажиры, которые до этого вели себя заметно подавленно, не стали скрывать своих чувств. Один из них даже воскликнул, что ему жаль, что у него не было при себе бомбы, которую он обязательно сбросил бы на мост в Диршау! Из того, что не вся охрана на мосту была одета в форму защитного цвета, он сделал оптимистичный вывод, что «эти немецкие свиньи» все-таки не настолько готовы к войне, что, как они заявляют, у последнего солдата уже пришита последняя пуговица на мундире.

В полночь в Ковно мы узнали, что в России объявили общую мобилизацию.

Я вернулся в Петроград утром в пятницу 31 июля. В шесть часов вечера следующего дня, в субботу 1 августа, Германия объявила России войну.

Мобилизация проходила довольно гладко, и количество призванных мужчин, при сравнении с частичной мобилизацией в 1904 г., стало вызывать общее изумление.

Общественный настрой, как казалось, был прекрасным. Все винные магазины закрыли, пьяных не было вообще – яркий контраст по сравнению со сценами 1904 г. Здесь и там шли резервисты, которых провожали жены и матери с детьми, пытавшиеся оттянуть час разлуки. Иногда я наблюдал душераздирающие сцены, но в основном женщины плакали молча, истерик не было. Мужчины обычно были сдержанны и молчаливы, только партии новобранцев приветствовали друг друга при встрече.

Война встретила необычно горячую поддержку представителей среднего класса, и даже забастовщики, которых, как считали в России, нанимали за немецкие деньги, сразу же после объявления мобилизации вернулись к работе. В варшавских газетах поляков призывали выступить на защиту славянства. Около четверти миллиона людей с непокрытой головой собрались на Дворцовой площади перед святыми иконами в момент, когда император давал клятву, повторяя слова Александра I, что он не заключит мира до тех пор, пока хоть один враг останется на Русской земле. Толпа патриотично настроенных людей всю ночь выкрикивала приветственные лозунги перед зданиями британского и французского посольств и перед сербским представительством. Люди считали само собой разумеющимся, что англичане должны были к ним «присоединиться», и слышавшиеся на улицах и в трамваях 2 и 3 августа замечания по поводу раздумий нашего правительства были весьма неприятны на слух. Мало кто сомневался, что, если бы Великобритания объявила о своем нейтралитете, толпа просто взяла бы посольство штурмом, как это произошло с посольством Германии. Некоторым из нас, тем, кто остался в России, довелось через три с половиной года увидеть день, когда наше посольство оказалось в еще большей опасности со стороны непредсказуемой толпы. Тогда, озабоченные русской смутой, мы решили дождаться дальнейшего решения событий.

Но в те прекрасные августовские дни 1914 г. наша популярность взлетела до небес, когда пришла новость, что британское правительство решило принять вызов и присоединиться к всеобщей великой авантюре. В то утро, когда была получена телеграмма об этом, посол вызвал к себе меня вместе с военно-морским атташе Гренфеллем. Мы все вместе отправились на службу во французскую церковь, где уже находились представители всех союзников и где кюре обратился к Богу с мольбой позаботиться о душах тех, кто уже сейчас отдает свои жизни за свою страну, и защитить цивилизацию от Германии, «которая привыкла унижать тех, кого завоевывала».

Следующие несколько дней пронеслись стремительно. Я оставлял свой офис на капитана Джеймса Блэра из полка горцев Гордона и готовился покинуть Петроград на поезде великого князя Николая Николаевича, назначенного главнокомандующим.

Блэру предстояло стать моим помощником в России на все время войны. Он показал себя отличным другом и верным помощником. Было большой удачей найти такого знающего, энергичного и острого на язык офицера, которого можно было оставить в России в момент начала войны.

Вскоре пришла информация, что из Англии в русскую армию в качестве атташе направляют сэра Джона Ханбери-Вильямса. Поскольку этот человек был гораздо старше меня в чине, мне, естественно, пришлось уступить ему свой пост при Генеральном штабе. Однако посол принял решение, что, не дожидаясь его прибытия, я должен покинуть Петроград в качестве британского представителя при поезде великого князя вместе с военными атташе Франции и Сербии, генералом маркизом де Ля-Гишем и полковником Леонкевичем, замену которых их правительства не сочли необходимой.

Несмотря на то что я находился в России дольше, Ля-Гиш как представитель союзника страны до войны имел там более прочные позиции. Он прекрасно знал немецкую и австро-венгерскую армии, поскольку перед прибытием в Петроград ему довелось служить военным атташе в обоих государствах. Он был прекрасным коллегой и настоящим джентльменом, и мы всегда старались помогать друг другу в совместной работе.

Прогноз российского Генерального штаба относительно планов противника оказался довольно точен. Предполагалось, что, имея на Восточном фронте всего пять корпусов первой линии и несколько дивизий резерва, немцы будут вынуждены ограничиться здесь обороной до тех пор, пока не будет решен вопрос на Западном театре и оттуда не прибудут дополнительные войска. Согласно расчетам генштабистов, австрийцы на фронте против России будут иметь примерно десять корпусов первой линии, сведенных в три армии, и их сосредоточение завершится примерно 21 августа по рубежу Тарнополь – Лемберг – Ярослав. Отсюда они, скорее всего, будут наступать в северо-восточном направлении.

Приграничные рейды первых дней не имели особого значения. Русская кавалерия вторглась на небольшую глубину в Восточную Пруссию западнее Эйдкунена и севернее Бялы. Кавалеристы перерезали железнодорожный путь между Сольдау и Нейденбургом. Немецкая пехота в это время оккупировала Влоцлавск, Калиш и Бендин в Юго-Западной Польше.

Нам сообщили, что мы должны прибыть к поезду великого князя в Петергоф до полуночи 13-го числа, поэтому в 9.10 мне пришлось выехать из Петрограда.

Я взял с собой своего гражданского слугу Максима, который находился при мне больше трех лет, а до этого состоял при двух моих предшественниках на посту военного атташе. На вокзале ко мне присоединился выделенный Генеральным штабом ординарец по имени Иван Грибков, в гражданской жизни дамский угодник, который оставался со мной до самого отъезда из России, показав себя за это время отличным помощником и другом.

Со мной в поезде ехали Ля-Гиш и Леонкевич. Там же в поезде мы встретили начальника немецкого отдела Генерального штаба полковника Скалона и начальника австрийского отдела полковника Самойло. До войны они были близкими друзьями. Скалон, немец по происхождению, родом из Прибалтики. Он был немногословным человеком. В 1917 г. он предпочел застрелиться, чтобы не участвовать в большевистском предательстве в Брест-Литовске. Самойло был небольшого роста русским, с громким голосом и отличным чувством юмора. До войны, по мнению коллег, Самойло придерживался самых реакционных во всем Генеральном штабе политических убеждений.

В Петергофе собирались офицеры штаба великого князя Николая. Мы увидели здесь начальника Генерального штаба генерала Янушкевича Н.Н., а также генерал-квартирмейстера генерала Данилова Ю.Н.

Янушкевич никогда не служил «в поле». Еще в молодом возрасте он поступил на службу в секретариат Военного министерства, куда и вернулся после окончания учебы в академии. Недолгое время он командовал ротой, но никогда не имел дела с батальоном. Говорили, что он привлек внимание императора, когда, будучи молодым капитаном, нес караульную службу во дворце. То, что его выбрали на пост начальника академии в 1913 г., и дальнейшее повышение до должности начальника Генерального штаба после того, как весной 1914 г. Жилинский Я.Г. был назначен губернатором Варшавы, вызвало всеобщее удивление. Он был похож скорее на придворного, чем на солдата. Но, поскольку в мирное время этот человек занимал должность начальника Генерального штаба, то, согласно плану мобилизации, он возглавил это ведомство и во время войны.

Данилов имел прозвище Черный, которое позволяло отличать его от целого сонма однофамильцев. Это был самый трудолюбивый человек и самый блестящий ум во всем штабе. За многие годы службы в высших эшелонах Генерального штаба он проделал исследование стратегии войны на западной границе. Это был строгий молчаливый человек, требовательный ревнитель дисциплины и придирчивый как начальник. За время войны мне довелось выслушать от русских офицеров целый поток жалоб за его «узкий кругозор стратега», но никто так и не смог назвать человека, который мог бы выполнить его работу лучше.

Проводить своих мужей прибыло много женщин. Мадам Данилова совершила путешествие из Винницы, путь до которой даже в мирное время занимал сутки, а сейчас превратился в пятидневное скитание. Приехала попрощаться с мужем и мадам Самойло. Графиня Менгден помогала своему супругу, одному из адъютантов великого князя, справиться с громоздким «поясом Сэма Брауна». Здесь же был и начальник штаба Петроградского военного округа генерал Гулевич А.А., а также заслуженный старый солдат генерал Фан-дер-Флит, участвовавший еще в боях за Ташкент в 1868 г., который принял должность командующего округом, которую в мирное время занимал сам великий князь. Нас представили великому князю Петру, сопровождавшему брата, к которому он был очень привязан. Поезд отошел от вокзала ровно в полночь.

Пятница, 14 августа 1914 г. Поезд великого князя

Как оказалось, я проснулся уже на Витебском рубеже в районе станции Дно. Поезд идет очень медленно, и за весь день мы обогнали только еще один состав с офицерами Генерального штаба, отобранными для службы в Ставке, который вышел из Санкт-Петербурга вчера за несколько часов до нас.

За обедом великий князь Петр сидел за маленьким столиком вместе с маркизом Ля-Гишем по правую руку, сербским атташе – по левую и мной – напротив. С другой стороны вагона к нам часто обращался великий князь Николай. Со мной он разговаривал о спорте и, как говорил, собирался после войны отправиться в Англию на охоту. Он поведал мне, что является горячим поклонником сэра Монтегю Джерарда и сэра Йэна Хамильтона. После обеда он забрал к себе для обсуждения военных вопросов Ля-Гиша, Янушкевича и Данилова.

В семь часов вечера за мной пришел один из его адъютантов князь Кочубей В.С., который должен был проводить меня к великому князю. Тот передал мне, что я должен захватить с собой свою трубку, и объяснил, что после разговора мы сразу же отправимся на обед, и великий князь надеялся, что после обеда у меня будет время выкурить трубку.

Великий князь поделился со мной, что ненавидит немцев, что им никогда нельзя доверять, что эта война была нам навязана и что мы должны сокрушить Германию раз и навсегда, чтобы другие народы могли жить в мире. Германская империя должна прекратить свое существование; ее следует разделить на несколько государств, каждое из которых должно будет довольствоваться собственным небольшим двором.