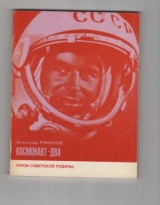

Текст книги "Космонавт-два"

Автор книги: Александр Романов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)

14 марта 1960 года, перед началом регулярных занятий в Центре подготовки, Евгений Анатольевич Карпов собрал первую учебную группу будущих космонавтов, чтобы изложить суть программы подготовки их к первой серии полетов в космос. В составлении ее участвовали видные представители советской медицины и биологии – Н. М. Сисакян, В. В. Ларин, О. Г. Газенко, группа авиационных врачей во главе с В. И. Яздовским. Впервые в мире предстояло подготовить людей к полету в неведомое, наблюдать за их состоянием во время космического рейса, принять героев космоса на Земле и сделать выводы о том, в какой мере малоизвестные факторы влияют на организм человека. И в этом сложном деле медикам и биологам предоставлялось, пожалуй, исключительное право сказать «да» или «нет» о последующих полетах в космос, о возможности человека и соответствия космической техники.

– Не скрою, товарищи, вам предстоит в сжатые до предела сроки очень многое изучить, понять и освоить,– напомнил Е. А. Карпов.– В изучении конструкции корабля вам во многом пригодятся авиационные знания и навыки. Нужно будет освоить принципиально новую логику управления реактивным движением летательного аппарата, а затем и отработать ее до автоматизма на тренажере. Будем считать это одной из первых задач. Конечно, вы обязаны иметь полное представление об особенностях физиологических и психических процессов в организме человека вообще и в космическом полете особенно. Это также первоочередная задача.

Летчики с вниманием слушали начальника Центра подготовки. Широкообразованный, психолог по складу ума и знаниям, одаренный от природы талантом воспитателя, Карпов с первых дней формирования отряда космонавтов стал пользоваться у своих подопечных исключительным уважением и доверием.

– Успех космических полетов человека в равной мере будет зависеть от создания необходимых условий жизнеобеспечения в кабине летательного аппарата и от всесторонней подготовки самого космонавта,– продолжал Карпов.– Программа специальных тренировок поэтому строится на основе знаний или прогнозов действия на организм каждого из факторов космического полета в отдельности и всего комплекса вместе. Широкий комплекс специальных занятий, тренировок и испытаний, включая полеты на учебных и специально приспособленных самолетах,– например, для создания условий кратковременной невесомости, исследования нервно-психологической устойчивости при длительном пребывании в сурдокамере, тренировки в макете кабины космического корабля и пилотажном тренажере, испытания и тренировки в термокамере, на центрифуге, специальная физическая и вестибулярная тренировки, прыжки с парашютом и многое другое – и есть содержание предлагаемой вам учебной программы. Не скрою, мы, авиационные врачи, тоже идем малоизведанными путями. Надо уметь многое предвидеть. Просчет в этом сложном деле может стать непоправимым. Таким образом, и для обучаемых и для учителей поставлена задача со многими неизвестными. Поэтому человек, который займет место в кабине космического корабля, должен быть абсолютно здоров и возможно лучше подготовлен к встрече с малоизвестными и даже новыми факторами. Хочу подчеркнуть, что кроме мужества нужны обширные и твердые знания.

Подготовка к полетам планировалась одновременно двумя потоками. В первом читались теоретические дисциплины, а во втором изучалась конкретная техника.

С нетерпением ждали космонавты лекций по ракетно-космической технике, и в особенности по устройству космического корабля. Все помнили слова С. П. Королева: «Изучайте, вносите предложения. Вам летать».

Летчики знали, что лекции о конструктивных особенностях летательного аппарата будет читать инженер-конструктор Феоктистов, непосредственный участник создания необычного корабля, один из помощников Главного конструктора. Эти обстоятельства особо повышали интерес летчиков к лектору. Он представлялся им маститым инженером почтенного возраста. Каково же было их удивление, когда в аудиторию вошел человек, которому не было и тридцати пяти и в котором они узнали одного из тех инженеров, что присутствовал при их первой беседе с Королевым. Выше среднего роста, сухопарый. Продолговатое лицо с серыми строгими глазами, большой лоб, на висках седина. Глубокая складка на переносице, густые жесткие брови. Все говорило – инженер не «лирик». Никто, однако, не знал, что и преждевременная седина, и строгость во взгляде имели свои причины... В годы минувшей войны вчерашний ученик воронежской школы стал разведчиком воинской части. Во время одной из разведок его схватили гитлеровцы и расстреляли... Он чудом остался жив.

Только небольшой шрам на шее напоминает о пуле, чуть было не прервавшей жизнь юного патриота.

– Сергей Павлович при первой встрече с вами в общих чертах ознакомил с космическим кораблем,– начал свою первую обзорную лекцию К. П. Феоктистов,– моя задача состоит в том, чтобы дать вам конкретное представление о конструкции корабля, его системах.

Феоктистов подошел к технической схеме корабля, взял указку. Космонавты достали тетради, приготовившись конспектировать лекцию, так как знали, что другого учебного пособия у них не будет.

– Как видно из этой схемы, корабль-спутник «Восток» состоит из двух основных частей. Слева в кабине пилота, где размещается космонавт,– оборудование систем обеспечения жизнедеятельности человека и система приземления. Кабина пилота одновременно и спускаемая часть корабля, на которой космонавт возвратится на Землю. Справа – конусообразного вида приборный отсек. Главная часть его – тормозная двигательная установка. Как вам известно, после выведения на орбиту корабль отделяется от последней ступени ракеты-носителя и начинает самостоятельный полет вокруг Земли как искусственный спутник Земли. Бортовая аппаратура работает по определенной программе, обеспечивая измерения параметров орбиты, передачу на Землю телеметрической информации, телевизионного изображения космонавта, двустороннюю связь с Центром управления полетом, и, естественно, поддерживает заданный температурный режим, кондиционирование воздуха в кабине пилота.

Феоктистов взглянул на аудиторию. Космонавты старательно записывали его рассказ о корабле. Герман Титов сидел впереди, было видно, как он набросал в тетради схему.

– Все схемы останутся здесь в вашем распоряжении, так что не тратьте на это время,– заметил конструктор.– Итак, продолжим. Управление работой аппаратуры осуществляется автоматически, однако при необходимости ею сможет управлять и пилот...

Около часа продолжалась лекция. Четкая, предельно ясная, она вызвала живейший интерес у слушателей.

– Ну а теперь прошу вопросы,– обратился инженер к космонавтам.

– Поконкретнее о параметрах воздушной среды,– попросил Гагарин.

– Хорошо. В кабине пилота предусмотрено нор

мальное земное давление, состав воздуха многокомпонентный при концентрации углекислого газа не выше одного процента. Температура воздуха в пределах пятнадцати – двадцати двух градусов Цельсия, относительная влажность – тридцать – семьдесят

процентов.

– Земные условия! Можно ли при желании изменить климат в кабине? – поинтересовался Беляев.

– Можно, но, конечно, в определенных пределах.

– А если тормозной двигатель не включится? – спросил Титов.– Такое в практике авиации случается...

– Это тема особого разговора, но кратко можно ответить так: в случае отказа тормозной двигательной установки корабль опустится на Землю за счет естественного торможения его в атмосфере.

– На это потребуется время,– заметил Комаров и начал подсчеты.

– Емкость источников электропитания, регенерационных веществ рассчитана на полет корабля дли-

тельностью в десять дней. Перед полетом человека состоится запуск целой серии кораблей. Главная их цель – проверить еще и еще раз надежность. Мы должны исключить возможность появления всякой случайности, гарантировать безопасность полета в нем человека.

В программе подготовки летчиков к стартам исключительное значение имел мировоззренческий фактор. В процессе учебы, встреч и бесед с учеными, конструкторами, инженерами, связавшими свою жизнь с изучением космического пространства, происходила «космизация» мышления летчиков. На смену привычным их представлениям о времени и пространстве приходили новые – мысленно представлялись и чудовищная скорость корабля, равная двадцати восьми тысячам километров в час, и высота полета, подпрыгнувшая в сравнении с самолетной в десять и более раз. И сам полет – не над поверхностью какого-то участка планеты, а вокруг нее. Многократный, беспосадочный.

Изо дня в день у слушателей – будущих космонавтов– накапливалась информация о космосе не как о чем-то отвлеченном, а как о новой сфере приложения разума и рук человека. Постепенно в сознании летчиков космос все более материализовывался как среда качественно иная, чем атмосфера, в которой им надлежит работать. И вакуум, и невесомость, и энергетические частицы, «населяющие» космос, и «солнечный ветер», казавшийся еще вчера красивым словом, и пояса радиации, окружающие Землю, о которых прежде летчики не имели представления,– все превращалось в реальные факторы с не исследованными до конца качествами. Познание их так же необходимо, как знание таблицы умножения, без которой невозможно изучение высшей математики.

Мировоззрение летчиков обогащалось более глубоким пониманием закономерностей жизни Вселенной, места в ней родной планеты, пониманием научного и общественного значения космоса, а в будущем и использования космического пространства в интересах практической деятельности.

Приближался «гагаринский день». Летчики закончили общеобразовательный курс по космонавтике, сдали государственные экзамены. Теперь они уже имели право называться «космонавт» без дополнительного «слушатель».

Дальнейшая программа исследования космоса, разработанная и утвержденная Академией наук СССР, требовала от коллектива Центра подготовки космонавтов специализированной работы с летчиками в зависимости от запланированного им эксперимента. Первыми к освоению специальной программы одновиткового полета приступили шесть летчиков. Среди них – Юрий Гагарин и Герман Титов, как наиболее вероятные кандидаты на первый полет.

В один из весенних дней летчики приехали на производство, где создавалась новая техника. С инженером О. Г. Макаровым летчики не были знакомы и полагали, что это будет человек куда старше их, и поначалу приняли его за молодого рабочего, которые составляли больше половины производственников в цехах завода.

– Где тут мой корабль, на котором я полечу? – пошутил Юрий Гагарин, поглядывая на худощавого человека в белом халате, похожего на недавнего выпускника ремесленного училища.

– Наверное, вот этот,– мягко выговаривая букву «р», улыбнувшись, ответил молодой человек, узнав в пришедших своих учеников.– Будем знакомы: Олег Григорьевич Макаров, инженер-мето-

4

А. П. Романов

49

диет,– представился он, подавая руку несколько смутившемуся Гагарину.– Но можно и просто Олег.

– Юра.

– Павел.

– Андриян.

– Герман.

– Григорий.

Когда закончилось знакомство с остальными летчиками, О. Г. Макаров сказал:

– Мне поручено рассказать вам об устройстве пульта пилота и его назначении. Многие из вас уже побывали в кабине корабля и, наверное, обратили внимание, что слева от кресла размещена панель. Рукоятки и переключатели на ней служат для управления работой радиотелефонной системы, регулирования температуры в кабине.

Инженер поднялся к кораблю, за ним последовали летчики. Небольшой указкой он дотронулся до маленькой рукоятки.

– Обращаю особое внимание. В том случае, если по каким-либо причинам откажет автоматика, корабль оснащен дополнительно системой ручного управления полетом. Так вот, повернув эту рукоятку, вы включаете ее. С пульта пилота выдается команда и на работу тормозной двигательной установки, которая, если вы предварительно верно сориентировали корабль, обеспечит спуск корабля по расчетной траектории.

– Стоило бы разработать для нас специальную инструкцию управления полетом,– заметил обстоятельный Андриян Николаев.

– Я – «за»,– поддержал Юрий Гагарин.– Порядок должен быть во всем.

– Может, кое-что взять из опыта авиационной практики? – предложил Герман Титов.

– Инструкция по пилотированию космического корабля – это требование Королева, а составлять ее мы будем вместе,– внес ясность Олег Макаров и, порывшись в портфеле, раздал летчикам листки бумаги.– Здесь первые наметки, только первые...

Между летчиками и инженером установились те добрые отношения, в которых первые были преисполнены жажды впитать в себя все, что необходимо для полета, второй был горд, что ему, одному из участников проектирования космического корабля, доверено обучать летчиков – завтрашних первопроходцев космоса. Конечно, в том, 1960 году Олег Макаров и не помышлял, что через тринадцать лет он первый раз поднимется над Землей, только на борту уже более совершенного корабля «Союз», и так же, как стоящие перед ним Юрий Гагарин и Герман Титов, сам окажется учеником инструктора-методиста.

За составление инструкции летчики взялись, можно сказать, с азартом. Каждый писал один из разделов. Советовались, спорили друг с другом, потом сообща обсуждали каждое положение ее, каждый пункт. Г. Титову было поручено разработать часть инструкции, относящейся к действиям космонавта после возвращения корабля на Землю. Летчик приложил много старания, подлинного творчества. Вспоминая свою работу по созданию этого документа, О. Г. Макаров сказал:

– Инструкция действует и поныне. В ней, как след от вклада в нее Германа Титова, сохранилась фраза: «От аппаратуры не уходи до последней возможности, а если уже ушел, тащи с собой максимально много. Лучше потей и иди медленно, но ничего не бросай».

Так началось освоение первой программы первого космического полета. Появились схемы отдельных систем, узлов космического первенца. Предстояло еще раз осмыслить его конструкцию, чтобы потом пересесть в тренажер – специальный действующий макет корабля «Восток», составить, а затем отработать до автоматизма все сто восемь минут космического рейса.

Окрыленно работали космонавты. Разные по складу ума, характера, темпераменту, они были одинаковы в труде, в желании знать о корабле все. Их работоспособность не знала предела. Кое в чем их приходилось даже попридерживать. Доброе соревнование помогало им на всем пути подготовки к старту. Ведь каждому из них хотелось первым занять место в корабле. Они жаждали полета. Нет, не ради личного успеха, а во имя большого дела. Знали, что достижение этой цели сопряжено с риском для жизни. Об этом космонавтам, не скрывая, говорил Королев. Согласие космонавтов лететь на первом космическом корабле, стать его первыми испытателями, проникнуть в нем за атмосферу, в космос, туда, где еще ни разу не был человек, Главный конструктор справедливо рассматривал как свидетельство не только понимания летчиками задач, которые им предстоит решить, но и мужества, желания внести свой вклад в науку. «За это мы, ученые,– подчеркивал С. П. Королев,– высоко ценим и уважаем их».

...Динамические упражнения на вращающемся колесе, на лопинге, на батуте, на качающемся столе, бег по движущейся дорожке, тренировки на центрифуге, на вибростенде, «закалка» в барокамере и термокамере, в сурдокамере, полеты на самолете, прыжки с парашютом – все это входило в широкую программу подготовки Гагарина и Титова к полету. К этому надо добавить изучение полетного задания, карт района приземления, включая поездку в этот

район, инструкции пилотирования, ведение радиосвязи.

Как-то, возвращаясь с очередной тренировки, усталые, но довольные Гагарин и Титов встретили летчика Григория. Он шел мрачный и недовольный.

– Что такой неласковый? – пошутил Гагарин.

– Надоело мне это «чертово колесо». И еще неизвестно, полетишь ли,– проворчал летчик,– а сколько сил...

– Ты это серьезно? —насторожился Герман.

– А что?

– А ты хочешь так, без тренировки? – нахмурился Гагарин.– Из самолета сразу в космический корабль?

– Может, и так. А что?

– Что-то ты заладил «а что?» да «а что?»,– вскипел Герман.– В космосе некогда будет в учебники заглядывать.

– А может, и не понадобится,– раздраженно ответил Григорий.– Позабыл про сгоревший корабль?..

Этот случай помнили, конечно, все. В декабре 1960 года на орбиту был выведен корабль-спутник с собаками Пчелкой и Мушкой. Произошло непредвиденное: снижаясь по крутой траектории при входе в плотные слои атмосферы, аппарат прекратил свое существование.

– Не забыл. Но понимаешь, о чем говоришь? Ты думаешь о себе,– возмутился Титов.– Пойми, в космос готовятся лететь нё просто Титов, Гагарин, Николаев. Нет! Это послаццы советской науки, нашего народа.

– Громкие слова, Гера!

– Успех в деле во многом зависит и от нас, от нашей подготовленности.

– Боишься гробануться!..– усмехнулся Григорий.

– Не хочу. Да и не имею права распоряжаться по своему усмотрению ни собственной жизнью, ни тем более судьбой всего эксперимента. Нас будут ждать из полета не только близкие...

– Ну что ты «разогрелся», Герман! – Григорий попытался уйти от атаки Титова.

– При чем тут «разогрелся»! Цель полета слишком важна, чтобы ее судьба полностью зависела от нас. Мы обязаны принести из космоса ученым, конструкторам, доверившим нам корабль, обстоятельные данные о корабле, о самом полете, о космосе, о собственном самочувствии. Да что с тобой говорить! – И, жестко чеканя слова, добавил: – Мой тебе совет: или подай честно рапорт, или уж не жалей себя, выкладывайся полностью.

Такого поворота беседы Григорий не ожидал и, не зная, что сказать в ответ, зло бросил:

– Тебя не спрошу.

Неожиданно Гагарин остановился, положил руку на плечо Григория и, взглянув ему в глаза, сказал очень спокойно и твердо:

– Лететь надо с безграничной верой в успех...

И вот – Государственная комиссия.

Вспоминает академик В. П. Глушко:

«Сергею Павловичу Королеву и мне было поручено дополнительно проэкзаменовать Юрия Гагарина и Германа Титова. Не хотел бы я быть в их положении! Спрашивали мы летчиков с особым пристрастием. И чем точнее они давали ответы, тем больше хотелось убедиться в глубине их знаний. Сергей Павлович особенно много задавал вопросов. Ему, как Техническому руководителю полетом, важно было знать, что предпримут космонавты, если во время полета

они окажутся в сложной ситуации. Гагарин и Титов оказались на высоте. Когда летчики ушли, Королев спросил:

– Ну как?

– Дело знают, молодцы! – ответил я.

– Пятерка? – предложил Королев.

– После полета поставим,– сказал я.

Сергей Павлович согласился со мной».

Легендарное 12 апреля 1961 года – беспримерный подвиг Юрия Гагарина. Человек впервые побывал в космосе, увидел планету с высоты более трехсот километров, облетев ее с фантастической скоростью – двадцать восемь тысяч километров в час. Дверь во Вселенную распахнута!

На многих языках мира звучали в тот день гордые слова Обращения ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Советского правительства:

«Нам, советским людям, строящим коммунизм, выпала честь первыми проникнуть в космос. Победы в освоении космоса мы считаем не только достижением нашего народа, но и всего человечества. Мы с радостью ставим их на службу всем народам, во имя прогресса, счастья и блага всех людей на Земле».

Полет на... земле

Наступил май 1961 года. Космонавты выехали в Сочи на отдых. Недалеко от них в санатории поселились Королевы – Сергей Павлович с женой Ниной Ивановной. Корабль «Восток-2» проходил в это время свой земной «полет» – комплексные испытания. Спе-!!

циалисты обдумывали обширную программу предстоящего космического эксперимента. В зависимости от него формировалась и уточнялась методика подготовки космонавтов.

Сергей Павлович прогуливается по аллее, а Нина Ивановна с книгой устроилась на скамейке в тени.

Сергей Павлович и на отдыхе думал о предстоящем эксперименте. В августе планировался второй полет человека в космос. Теперь, после Гагарина, нужна была глубокая проба, основываясь на которой можно было разработать программу космических полетов на ближайшие годы.

«Три витка или семнадцать?» – эта мысль неотступно преследовала Главного, особенно с того апрельского дня на Красной площади, когда торжественно встречали первого космонавта. Тогда, стоя на трибуне возле Мавзолея Ленина в окружении своих соратников и космонавтов, Королев, взглянув на возбужденные лица летчиков, задержал взгляд на Германе Титове. Ему давно нравился этот смышленый летчик с инженерной хваткой. Он уже принял несколько советов, сделанных Титовым по оборудованию кабины корабля. Потом вновь подумал: «А что покажет нам второй полет? Может, согласиться с пожеланиями ряда летчиков, инженеров, медиков и закончить его через три витка? Но это многого не даст...»

А Герман Титов, словно почувствовав, что Королев думает о нем, повернулся к академику:

– Теперь можно и...

– Подумаем, посоветуемся! – ответил Королев, а в душе порадовался, что его «орёлик» готов к большому полету...

...Сергей Павлович так увлекся воспоминанием, что не заметил, как оказался возле Нины Ивановны,

сел рядом с ней на скамью и снова погрузился в размышления.

– Так три или семнадцать? – неожиданно обратился Королев к жене.

– Ты о чем, Сережа? – спросила Нина Ивановна, за многие годы привыкшая к внутренним диалогам мужа, но, заметив приближавшихся генерала Каманина, врача Яздовского и руководителя Центра Карпова, предупредила: – К тебе гости.

Королев сразу оживился.

– Они-то мне и нужны!—И пошел к ним навстречу.– Так три или семнадцать? – испытующе взглянув на гостей, спросил Королев.

– За этим и пришли, Сергей Павлович,– ответил за всех Карпов.

Начался очередной разговор о втором полете: каким ему быть по длительности и насыщенности новыми исследованиями и экспериментами. Главный конструктор знал, что некоторые специалисты – сторонники трехвиткового полета. Да, надо взвесить все. Академик Сисакян и профессор Парин склоняются к постепенным шагам в космосе. Есть над чем поразмыслить. И когда, казалось, обо всем переговорили, Королев неожиданно предложил:

– Может, пригласим «орёликов» и посоветуемся? Им летать, им и решать!

– Когда?

– Сейчас.

И через несколько минут староста группы Павел Беляев и парторг Павел Попович собрали космонавтов в одной из гостиных санатория. Пришли также несколько специалистов. Когда все уселись, Королев обратился к собравшимся:

– Вношу на обсуждение проект программы второго полета.– Сергей Павлович мельком взглянул на

Титова: – В том порядке, в каком мы сидим, каждый пусть выскажет свое мнение о проекте. Потом подобьем «бабки».

Герман Титов сразу же ощутил, как сердце учащенно забилось. Окинул взглядом собравшихся: ему высказывать свое мнение четвертым.

Как будет влиять суточная невесомость на человека: координацию его движений, психическое состояние, функции сердечно-сосудистой и пищеварительной систем? Эти и другие вопросы ждали своего ответа. Необходимых данных не появилось для обоснованной точки зрения и после полета Гагарина. Высказывались самые противоречивые мнения. Никто пока не мог твердо говорить о характере влияния невесомости на жизненно важные функции человека. Не были еще исследованы многие характеристики особенностей жизни и работы человека в космическом полете.

Изучение кратковременно действующей на организм невесомости, которую удавалось создавать на самолетах продолжительностью в 25—27 и даже 40– 45 секунд, анализ экспериментов с животными (мыши, крысы, собаки), подвергшимися действию этого фактора в течение более чем суток, позволяли думать, что суточная невесомость не должна оказать каких-либо значительных неблагоприятных влияний на состояние жизнедеятельности человека, что нет веских оснований утверждать об опасности ее для человека. И все-таки!

Имелся еще один недостаточно изученный фактор, губительность которого для всего живого общеизвестна: речь шла о космической радиации. Явную опасность для человека в длительном полете могли представить вспышки на Солнце. Дело в том, что некоторые из них сопровождаются резким увеличением интенсивности космического излучения, изменением качественного и количественного состава энергии. При отсутствии атмосферного фильтра они могут представить опасность для космонавта, находящегося на космической орбите. Закономерности появления вспышек были мало изучены, а предвидеть их – задача чрезвычайно трудная.

Герман Титов с удвоенным вниманием слушал все «за» и «против». Он хорошо понимал, что его мнение как космонавта в данный момент имеет особый вес. И знал, что каждый из его друзей космонавтов-дублеров готов, как и он сам, в новый космический полет. Как дублер Гагарина, он еще в апреле определил для себя: полет должен быть более сложным и по длительности и по насыщенности полетной программы.

– А как вы думаете, Герман Степанович? – раздался голос академика.

– Я готов. Понимаю, для чего нужен суточный. Верю, что такой полет можно выполнить уже теперь, и готов это доказать на деле.

С лица Королева спало напряжение, он улыбнулся.

– Не пойму, кто кого уговаривает, Герман Степанович. Вы меня или я вас. Чья, собственно, идея? – И уже твердо добавил: – Окончательно решать предстоит Государственной комиссии. Кое-кто, естественно, будет возражать, но мы постараемся убедить их.

И убедил. Как позднее рассказывал Н. П. Каманин, одним из веских доводов в пользу суточного полета было желание не только получить более фундаментальные данные о влиянии факторов полета и в первую очередь невесомости, но и необходимость совершенствовать опыт руководства космическим

полетом от старта до приземления, полученный во время гагаринского рейса.

– Мы четко отработали все этапы гагаринского одновиткового полета,– говорил С. П. Королев на Государственной комиссии, отстаивая свою точку зрения на суточный полет.– Каждый последующий виток, и в частности третий, как предлагают товарищи,– это новый район посадки. А на семнадцатом витке, то есть через сутки, корабль «Восток» вновь пройдет по проторенной гагаринской трассе. Тут уже все отработано: и средства свйзи, и средства поиска, и встречи – все под руйЬй.

– А что будет предпринято, если по независящим причинам полет придется закончить на втором витке? – спросил один из членов Государственной комиссии.

– В случае необходимости при нерасчетном варианте мы имеем возможность, хотя это значительно труднее, посадить «Восток-2» на любом витке и сделать все необходимое, чтобы быстро эвакуировать космонавта и технику.

– Допускаете ли вы приземление за пределами советской территории?

– В исключительном случае,– ответил за Королева председатель Государственной комиссии.– Правительства иностранных государств будут, как и перед полетом Гагарина, своевременно информированы о новом космическом эксперименте, проводящемся в СССР.

В конце мая 1961 года было принято решение: командиром космического корабля «Восток-2» назначен Герман Степанович Титов, дублером – Андриян Григорьевич Николаев. Подготовка к полету на «Востоке-2» была рассчитана на два месяца. Небольшой срок. Но корабль «Восток» был хорошо изучен Титовым еще в период подготовки к первому полету. Оставалось надежно освоить то, что оказалось новым, проанализировать и осмыслить итоги первого полета, тщательно выверить и отработать до мелочей полетную программу, увеличенную только во времени в семнадцать раз.

При всем этом объем физической подготовки не только не снижался, а, скорее, увеличивался. Считалось совершенно необходимым, чтобы космонавт выработал достаточный запас прочности. Наверное, в связи с этим медики неохотно соглашались на суточный полет. И теперь старательно делали все от них зависящее, чтобы их «пациенты» во время очередной и столь продолжительной встречи с космосом не дрогнули.

Первую комплексную тренировку по суточной программе в корабле-тренажере Герман Титов отрабатывал под пристальным наблюдением дублера Андрияна Николаева. Но главным «экзаменатором» был методист Евстафий Целикин, отвечавший за подготовленность своего подопечного к работе вне Земли.

В тренажерный корпус, где был размещен действующий макет спускаемого аппарата, космонавты пришли пораньше, чтобы пообжиться. Но они оказались не первыми: у пульта управления уже «колдовал» методист, проверяя готовность «шарика» принять космонавта.

Космонавты сели за стол и углубились в инструкции и бортжурнал, в котором была расписана вся программа полета по часам и минутам.

– Может, нелишне взглянуть на нештатные? Женя любит их подкидывать в самое неподходящее время...

– Пожалуй,– согласился Герман Титов.– Подкинь мне «ситуацию»,– попросил он дублера.

Андриян Николаев на секунду задумался. В карих глазах его сверкнула искорка:

– Автоматическая система ориентации отказала!

Курс лекций по системам ориентации космических кораблей космонавтам читал инженер-разработчик Алексей Петров, сотрудник конструкторского бюро С. П. Королева. Однолеток большинства своих слушателей, талантливый инженер, он уже успел внести свой вклад в систему ориентации первых космических аппаратов.

Лекции молодого специалиста были очень подробны, теоретически обоснованны и, главное, нацелены на практическое усвоение курса.

В дверях появился методист и, молча показав на часы, ушел. Космонавты сложили бумаги в портфель и пошли в медицинскую комнату. Там врачи осмотрели Титова. Специалисты надели на него скафандр, проводили до корабля-тренажера, посадили в кресло и задраили люк. С «земными» делами все покончено, началась подготовка к старту. Андриян Николаев постучал по крышке люка, и, сказав про себя «ни пуха, ни пера», пошел к пульту методиста и сел рядом с ним.

Много раз работал Герман Титов в тренажере и все-таки мог каждый раз снова и снова любоваться «космическим жильем», рациональностью и даже красотой «интерьера».

Небольшой шар объемом в пять кубических метров– это кабина корабля, командный пункт космонавта. Но это и «квартира», в которой все сделано для того, чтобы она была пригодной для жизни и труда человека. Весь этот комплекс средств конструкторы назвали системой жизнеобеспечения. Более точное название трудно придумать. В нее входят устройства, регенерирующие воздух, регулирующие температуру и влажность воздуха, поддерживающие необходимое давление. Кроме того, в «квартире» имеются запасы воды и пищи, одним словом, все, что надо для жизни.

А для осуществления самого полета, научных исследований и наблюдений, возвращения на Землю? Этим целям служат пульты управления полетом, визуальные приборы, различная аппаратура, катапультируемое кресло, парашютные средства. То, с чем космонавт не должен непосредственно взаимодействовать и что нецелесообразно возвращать на Землю – реактивные двигатели, топливные баки, автоматические приборы системы ориентации и радиотелеметрические системы, обеспечивающие связь космонавта с Центром управления полетом,– все это размещено в отдельном агрегатно-приборном отсеке. Причем вся эта техника, как правило, работает в автоматическом режиме, контролируемом Землей, и вместе с тем подвластна космонавтам.