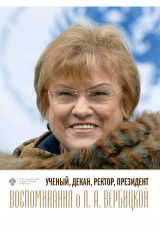

Текст книги "Ученый, декан, ректор, президент. Воспоминания о Л. А. Вербицкой. Выпуск 1"

Автор книги: Абдулла Даудов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)

Н. В. Бордовская. Воспоминания коллеги по Академии образования

Академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой психологии образования и педагогики СПбГУ

Имя Л. А. Вербицкой было на слуху научно-педагогической общественности как первой женщины-ректора Санкт-Петербургского государственного университета задолго до нашей встречи. Личное знакомство стоялось в Северо-Западном отделении Российской академии образования, и поэтому мои первые воспоминания о Людмиле Алексеевне Вербицкой относятся к 1994–1997 годам.

Судьба свела меня с академиком Л. А. Вербицкой в то время, когда я работала заместителем председателя Северо-Западного отделения РАО, членом которого также была и Людмила Алексеевна. Перестройка всей страны, безусловно, затронула и Российскую академию образования, в структуре которой так же, как и в РАН, появились региональные отделения. Создание в Российской академии образования регионального отделения – дело было новое, требовало определения особого содержания и форм работы, установления контактов и расширения связей в рамках созданной новой комплексной научной программы «Образование и культура Северо-Запада России». А Людмила Алексеевна на этапе становления регионального отделения была одним из самых активных ее участников и вдохновителем новых инициатив. В частности, именно Людмила Алексеевна была инициатором проведения Академических чтений в Северо-Западном регионе, которые привлекли внимание, интерес и активное участие ученых всего региона, а Санкт-Петербургский университет стал первым спонсором и базой их проведения. Более десяти лет при ежегодно обновляемой тематике Академические чтения объединяли усилия ученых и практиков в поиске эффективных и новых путей решения самых актуальных проблем развития школьного и высшего образования, психологического сопровождения обучающихся и решения проблем инклюзии. Северо-Западное отделение было не только одним из самых многочисленных, но и самым представительным по составу. Вместе с председателем, академиком Г. А. Бордовским, и другими известными членами академии Людмила Алексеевна активно включилась в разработку и реализацию региональной научной программы, выпуск «Вестника СЗО РАО», проведение конкурсов молодых ученых региона и других научных мероприятий, направленных на консолидацию педагогов Карельского края, Пскова и Вологды, Череповца и Новгорода, Сыктывкара и Архангельска по реформированию отечественного образования.

Незабываемы выступления Людмилы Алексеевны на собраниях Российской академии образования в защиту русского языка. В эти минуты она была не только красноречива, но и убедительна своими примерами и конкретными фактами из жизни, школьной и вузовской практики. Ее всегда слушали с большим вниманием, ведь Людмила Алексеевна сама демонстрировала нам блестящий пример красоты и изящества русской словесности.

Помню одну из первых наших совместных с Людмилой Алексеевной поездок в Череповец для организации научной конференции под эгидой СЗО РАО и проведения выездного заседания бюро нашего отделения. Мы вместе ехали в поезде, жили в одном номере в местной гостинице и традиционно для российских выездных мероприятий встречались вечерами с другими коллегами. Общались весело и за полночь. Именно эти вечера позволили запомнить мне Людмилу Алексеевну веселой, обаятельной, с тонким юмором, удивительно простым и радушным человеком, несмотря на свое высокое положение ректора ведущего российского университета. Так сложилось, что и в дальнейшие годы я довольно часто общалась с Людмилой Алексеевной и в нашем академическом отделении, и на нашей даче, и в кругу друзей нашей семьи. Оно сопровождалось интересными дружескими беседами, обменом мнениями по важнейшим научным и образовательным проблемам, вопросами и советами, дискуссиями и веселым застольем, шутками, анекдотами и любимыми песнями. Людмила Алексеевна зарази тельно смеялась и всегда радовала своим громким, красивым и хорошо поставленным голосом, новыми речевыми байками и историями. Незабываемые встречи блистательных интеллектуалов, генераторов новых идей и проектов!

Запомнился еще один эпизод: для очередного издания «Вестника Северо-Западного отделения» я, будучи инициатором его создания и главным редактором, очередной раз искала возможность финансовой поддержки для его выпуска (РАО не выделяла на это средств!). Свидетелем обсуждения этой проблемы была Людмила Алексеевна, и она сама предложила помощь силами Санкт-Петербургского университета, который на тот момент уже был ассоциированным членом Северо-Западного отделения РАО. Ее искренне волновала судьба российской науки и отечественного образования. Людмила Алексеевна была активным защитником всех начинаний нашего регионального отделения. Такую щедрость ее души, внимание к моей судьбе и заботу я чувствовала все годы и в последующем – когда уже стала профессором, а затем и заведующим кафедрой Санкт-Петербургского университета. Вероятно благодаря нашему тесному и плодотворному сотрудничеству в рамках СЗО РАО Людмила Алексеевна пригласила меня в Санкт-Петербургский университет на вновь создаваемую кафедру – психологии и педагогики личностного и профессионального развития. Вхождение русиста Людмилы Алексеевны в ряды Российской академии образования, безусловно, способствовало развитию психолого-педагогического направления и в Петербургском университете. Так в начале 2000-х годов в университете появились докторантура и новая специальность в аспирантуре, заработали диссертационные советы по педагогическим наукам. Я благодарна ей за возможность развития этого направления в нашем университете и содействие в реализации совместных замыслов.

Хотелось бы особо отметить искренний интерес Людмилы Алексеевны к работе и развитию моей кафедры. Ведь такая, по сути, общеуниверситетская кафедра, преподаватели которой читают курсы по психологическим и педагогическим дисциплинам на всех факультетах и во всех институтах университета, существенно отличается от традиционной для классического университета своими проблемами. При любой нашей встрече Людмила Алексеевна стимулировала меня к обсуждению кафедральных дел и тех проблем, которые возникали при создании новой для университета магистерской образовательной программы «Психология образования», дополнительной образовательной программы «Преподаватель высшей школы», вопросов развития психолого-педагогических исследований, активно поддерживаемых как университетом, так и научными фондами, такими как РГНФ, РФФИ, выпуска наших монографий, учебников и учебных пособий; находила время встретиться с директором базовой для кафедры гимназии «Альма Матер», поддержала работу всероссийского методологического семинара по педагогическим наукам и семинара по проблемам современных образовательных технологий в вузе (по результатам которого было подготовлено учебное пособие «Современные образовательные технологии». М.: Кнорус, 2010).

Для меня с именем Людмилы Алексеевны Вербицкой связано еще несколько обстоятельств. Одно из них может показаться сугубо личным, малозначительным, но, поверьте, оно существенно для моей университетской жизни в прошедшие 20 лет и в настоящее время. Помню, как на всех академических мероприятиях я чувствовала, что Людмила Алексеевна внимательно меня слушает, и от этого я еще больше волновалась. Позже я поняла, что она присматривается ко мне, а когда я перешла в университет и стала уже заведовать кафедрой, она через своего проректора И. В. Мурина предложила мне новую административную должность – заведующего учебно-методическим отделом всего университета. Это была большая честь и огромное доверие! Я никогда не обсуждала с Людмилой Алексеевной эту ситуацию, и она, в силу свойственной ей деликатности, не напоминала о ней, но сейчас я хочу покаяться – мне, конечно, хотелось работать рядом с уникальной женщиной, которой я всегда восхищалась и гордилась знакомством, но в силу моей склонности и большого интереса к научно-педагогической работе я переосмыслила свое решение. Вероятно, своим отказом я огорчила Людмилу Алексеевну, и она больше никогда не обсуждала со мной вопроса о моем карьерном росте в университете, а отношения оставались по-прежнему добрыми и доверительными.

Меня радовало, что Людмила Алексеевна обладала незаурядной смелостью. Так, на вершине своей научной (академик РАО) и административной карьеры (президент СПбГУ) она снова проявила себя нестандартно – возглавила РАО в статусе президента в непростые годы ее структурного и финансового преобразования, сокращения и изменения юридического статуса академических институтов (они попали под управление Министерства науки и образования). Надо было снова найти в себе силы выйти на решение новых государственных задач. Не могу в связи с этим не остановиться на одном важном качестве Людмилы Алексеевны, определившем всю ее многогранную деятельность, – на любви к Родине. Она был патриотом в лучшем смысле этого слова. И, в частности, понимая как никто другой значение науки не только в устройстве и развитии современного мира, но и в обновлении и развитии современного образования, она проявила себя блестящим организатором научной деятельности в период работы в академии. Это удивительная личность с потрясающей энергией и смелостью в борьбе за отстаивание интересов и самостоятельность ученых, посвятивших свою жизнь делу развития отечественного образования, покорила сердца своих соратников и придала нам, членам академии, надежду и уверенность в защите интересов РАО, за что выражаю признательность от всех своих коллег. Мне представляется, что высокая культура и необыкновенные способности организатора, а также авторитет среди академического сообщества и государственной элиты, помогали Людмиле Алексеевне в преодолении многочисленных и серьезных трудностей на этом пути.

Когда я думаю о Людмиле Алексеевне, меня восхищает масштаб ее интересов и разносторонность деятельности, неистовство стремлений и желаний, отсутствие боязни в своих начинаниях и презрение к мелочам. И в тоже время патриотизм и мудрость сочетались у Людмилы Алексеевны с большой преданностью университету, своим студентам и коллегам. Я помню, как в общении она всегда с гордостью рассказывала, что, будучи ректором, продолжает читать лекции студентам своего родного филфака и получает от этого огромное удовольствие.

Такие великие женщины, как Людмила Алексеевна Вербицкая, рождаются не часто и составляют «соль нации», славу науки и создают образ своей эпохи.

С. И. Дудник. Воспоминания о Л. А. Вербицкой

Доктор философских наук, профессор, директор Института философии СПбГУ

Трудно писать о человеке, который, казалось, будет жить если не вечно, то еще очень долго. Общение с Людмилой Алексеевной оставило самое светлое впечатление. Своей добротой и душевностью она сразу располагала к себе. Ее служебные решения были справедливыми и выражались в такой форме, которая была уважительной и толерантной. Людмила Алексеевна повлияла на жизнь и существование философского факультета и его сотрудников в непростое время. Высоко оценивая проект Петра о создании университета, академии и гимназии, она не забывала напоминать, что философский факультет был в числе первых. Возможно, ее положительное отношение к философии определялось еще и тем, что любовь к мудрости и любовь к слову, по сути, близки друг к другу.

Людмила Алексеевна стала ректором Санкт-Петербургского университета в 1993 году. Это было непростое время, когда задерживали зарплату, наука не финансировалась, институты влачили жалкое существование, а сотрудники проходили по конкурсу на 0,1 ставки. Именно так сохранялись научные кадры. И этот неимоверно тяжелый груз взвалила на себя женщина, да еще и гуманитарий. Она использовала все свои энергию и влияние, в результате чего университет фактически избежал задержек зарплаты, отключения тепло– и электроснабжения и продолжал эффективно функционировать.

Вследствие сокращения финансирования научных исследований тяжелее всего было естественнонаучным факультетам, особенно научно-исследовательским институтам. Но не легче было и гуманитарным факультетам. Ряд специальностей считались идеологическими: марксистско-ленинская философия, научный коммунизм, юриспруденция, история КПСС, политическая экономия. Поступление на эти специальности допускалось только при наличии направлений: для Москвы и Ленинграда – райкомов КПСС, для иных регионов – обкомов КПСС, для союзных республик – ЦК союзных республик, для демобилизованных из рядов Советской армии нужны были направления политотделов. Августовский путч 1991 года все изменил. КПСС и ВЛКСМ были запрещены. Радикально должна была поменяться вся структура так называемых идеологических факультетов. Еще прежний ректор университета Станислав Петрович Меркурьев посещал общие собрания профессорско-преподавательского состава и предупреждал, что такие факультеты, в первую очередь философский, должны измениться коренным образом или у них не будет будущего.

Непростая работа по реформированию факультетов и кафедр проходила в период с 1993 года, когда ректором стала Людмила Алексеевна, сначала как и. о. ректора, а затем, после выборов, и без приставки. Справедливости ради надо отметить, что Людмила Алексеевна окунулась в работу по реформированию факультетов и кафедр, имея опыт руководителя университетского уровня, поскольку несколько лет до этого она исполняла обязанности проректора по учебной работе и первого проректора. Нам всем очень повезло, поскольку деятельность Людмилы Алексеевны характеризовали, прежде всего, доброжелательность и тактичность. Самое главное – нас не торопили в таком сложном деле как придание философскому факультету нового современного облика.

На философском факультете последовательно были упразднены кафедры теории научного коммунизма, научного коммунизма для естественных факультетов, диалектического материализма, исторического материализма, критики современной буржуазной философии и социологии, научного атеизма, марксистско-ленинской этики и эстетики, кафедры философии для естественных и гуманитарных факультетов. Были радикально преобразованы существующие кафедры, открыты новые специальности и направления подготовки, организован целый ряд новых кафедр. Вот их названия: онтологии и теории познания, социальной философии и философии истории, философской антропологии, философии науки и техники, истории русской философии, философии религии и религиоведения.

Были открыты новые образовательные программы, а вслед за ними появились и кафедры. Это политология и кафедра политологии, кафедра политических институтов и прикладных политических исследований, кафедра политических реформ России, кафедра международных политических процессов. Министерством образования и науки была введена подготовка по культурологии, появились кафедры культурологии, философии культуры и эстетики, были открыты направление «Прикладная этика» и кафедра этики, кафедра еврейской культуры и кафедра философии и культурологии Востока; наконец, в столице музеев были открыты кафедра музейного дела и охраны памятников и направление подготовки «Музеология», а кафедру возглавил М. Б. Пиотровский. В 1999 году были открыты направление подготовки «Конфликтология» и кафедра конфликтологии. Во всех этих преобразованиях на философском факультете самое активное, деятельное и внимательное участие принимала Людмила Алексеевна Вербицкая.

Начало 1990-х годов характеризуется еще одним важным почином. Активно начинали развиваться платные формы обучения как по основным, так и по дополнительным образовательным программам. Ранее они существовали только на специальном юридическом и специальном психологическом факультетах. На этом этапе своими советами неоценимую и своевременную помощь философам оказал декан специального юридического факультета Николай Михайлович Кропачев, как правильно и на правовой основе организовать дело.

Благодаря Людмиле Алексеевне как авторитетному руководителю в системе высшей школы Российской Федерации в преддверии 275-летия университета было принято Постановление Правительства РФ от 1 ноября 1997 года № 1379 «О Санкт-Петербургском государственном университете». Кроме всего прочего, это Постановление устанавливало для СПбГУ соотношение «студент – преподаватель» 4:1, что дало огромные возможности для кадровых преобразований на факультетах.

Людмила Алексеевна запомнилась нам как прекрасный человек, как ученый мирового уровня, как выдающийся администратор – ректор университета. Людмила Алексеевна запомнилась как искренняя, энергичная, всегда элегантная женщина. Она занималась йогой и не скрывала, что это помогало ей сохранять форму и управлять собой. Как лингвист и ученый она была чрезвычайно предана своей профессии – русскому языку – и всегда взыскательно относилась к речи собеседников, мечтала, чтобы люди всегда говорили правильно, по-петербургски. Как администратор она была весьма демократична, не избегала и поощряла дискуссии, но была тверда и верна своим убеждениям. Студентов она любила и, несмотря на занятость, увлеченно вела занятия со студентами своей любимой кафедры – общего языкознания, которой заведовала много лет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.