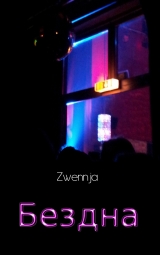

Текст книги "Бездна (СИ)"

Автор книги: Zwennja

Жанр:

Рассказ

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)

1

Мы оцениваем то, чем дорожим,

и тем самым его обесцениваем.

Иэн Бэнкс

Проснись, дорогая,

Прости, что не дал досмотреть,

Пока ты спала, я тихонько смотался из дома –

Узнать, что есть жизнь и смерть…

Любая строка – это шрам на лице, след осколка.

Засев в голове, он не даст никому постареть…

Саша Васильев

Времени не существует. Время, если хотите знать – это вообще условная величина. Как-то я

сказал это своей первой любви, и она долго смеялась, запрокидывая голову и обнажая ровные

белые зубы, а потом сказала, что из меня получился бы неплохой философ. Кто-нибудь наподобие

Ницше, или, на худой конец, Ла-Вея. А потом заявила, что мы будем вместе всегда.

Теперь она давно исчезла из моей жизни и вряд ли помнит о том своем заявлении. И это

лишнее доказательство того, что время – лишь условная величина. А все эти образы летящей

вперед стрелы, которую надо оседлать, или мчащегося вдаль поезда – пустое пижонство и

самолюбование. За свою жизнь я сочинил тысячи таких болванок – я знаю, что говорю. На самом

деле человек не в силах нестись вперед вместе со временем. Время – это вода, а люди – всего лишь

маленькие камушки, беспомощно перекатывающиеся в незыблемых и вечных волнах прибоя.

Равнодушно и беспощадно эти волны перетирают камешки, бьют их друг о друга и постепенно

побеждают любое сопротивление, и всех делают одинаковыми.

Неплохая идея для новой песни. Последнее время меня часто посещают такие идеи – когда я

пьян, или когда засыпаю, они прямо-таки атакуют меня, как настоящая армия – горячие пули

впиваются в глазницы, метафоры гусеничными танками проезжаются по воспаленному мозгу, а

тысячи слов-солдат планомерно осаждают мой бедный разум. Наверное, скоро я сойду с ума. Я не

знаю, что я почувствую тогда – быть может, мне станет немного легче жить. Я слишком часто

ощущаю себя одиноким астронавтом из рассказа Бредбери, у которого после крушения на

незнакомой планете в мыслях поселились потусторонние существа, ведущие войну друг с другом

– они пробуждались к жизни всякий раз, когда он засыпал.

И никого, совсем никого не было рядом, кроме книг и черного кофе, а они не избавляли от

мучений – лишь усугубляли и растягивали их...

Я говорил об этом своему психоаналитику, и тот рассказывал мне утешительные байки в ответ

– о гениальности, о работе без выходных, даже о божьей благодати, – каждый день новую, но эти

байки лишь прибавляли звонкости орудиям моих солдат. Я устал, я не хочу больше ничего

сочинять, мне так хочется отойти в сторонку от собственных мыслей – пускай они разбирались бы

со всем сами... как жаль, что это невозможно.

“Это пройдет со временем”, – говорит психоаналитик, кряжистый и седой пятидесятилетний

мужичок, в облике которого все внятно говорит о его согласии с этим миром. Ах как хорошо

просыпаться вместе с лучами утреннего солнца, валяться на диване с газетой после обеда и

исправно трахать свою жену по воскресениям. А по будним дням – трахать ее подруг.

Я слишком циничен, не так ли?

“Это пройдет со временем”.

Нет лучше слов. Они так восхитительно пусты, но способны показаться такими

обнадеживающими. Кому-нибудь – но только не мне.

Ведь времени не существует. Сегодня это понятно мне так же определенно, как то, что мелкая

морось за окнами отеля – сырая и холодная, а бренди в тонком хрустальном бокале согревает и

обжигает.

Дурная привычка – пить в одиночестве. Она появилась у меня не так уж давно – признак

старости, надо полагать. Или дурного воспитания. Или алкоголизма. Лет десять назад я бы начал

серьезную воспитательную работу с самим собой, холил бы себя и лелеял, отучал бы себя

сторониться людей – ведь столько всего еще ждет в будущем, столько нового и необыкновенного,

столького еще предстоит достичь, и сторониться людей невозможно, иначе, того и гляди, вообще

ничего не добьешься в жизни. Я был тогда молод и полон сил и надежд.

А теперь мне наплевать. Это мой последний тур.

Я вообще не хотел в него ехать, не хотел больше ни для кого петь и играть для

тринадцатилетних сопляков, которые все равно никогда не поймут, что я хочу сказать им своими

2

песнями. Зачем продолжать эту клоунаду? Мне сорок один год, у меня куча денег, шлюх, выпивки

и четыре квартиры в разных странах мира. Я добился всего. Наверное.

Мой менеджер посчитал иначе – нужен прощальный тур, с поклонниками нужно попрощаться,

черт, да кто они мне, чтобы с ними прощаться? Но – никакой лирики, сухой коммерческий расчет.

Волшебная формула “ты только подумай, какие бабки это принесет” – и я готов. Вернее,

обезоружен для дальнейшего спора.

И тур начался. Ладно, одним больше... А теперь я пью в одиночестве, потому что не хочу

видеть никого из ребят. Это тоже причина – Кевин презирает меня за то, что я решил все

закончить, и считает слабаком. Он сейчас полон энергии и записывает сольник, надежда на

солнечное завтра еще не угасла в нем, как во мне. Брайна я сторонюсь из-за его искреннего

сочувствия, я не люблю, когда мне сочувствуют – это так унизительно. А еще я иногда завидую

ему. Он тоже, как и я, повсюду дома, куда бы он ни приехал, он найдет себе ночлег и развлечения

– такая возможность существует у всех, у кого бывают деньги. Но у него есть дом и семья, и ему

есть, куда возвращаться. А я больше похож на моряка, богатого, но бездомного. Мой дом везде – и

нигде. Мой дом на корабле. Иногда я схожу на берег, каждый раз в новом городе, и, пока я

осматриваюсь, ко мне сбегаются девки без комплексов и народ, рекламирующий свои отели: я

произвожу на них впечатление человека, способного заплатить немаленькие деньги за

удовольствие. Потом бармен в очередной гостинице угодливо подливает мне водки в пустой

стакан, а на следующий день прощается со мной, стараясь выглядеть все таким же радушным. И

прячет глаза, потому что не хочет больше видеть моего лица.

Мой дом на моем корабле, но у корабля нет пристани, а корабль без пристани в сорок один год

– серьезный повод задуматься о том, не сбежали ли с него уже все крысы.

А Майку мне стыдно смотреть в лицо, потому что он никогда не забудет, как я увел у него

Келли, и как она умерла после аборта. Аборт был самый профессиональный, и сделан он был на

мои деньги, немаленькие деньги – но что-то пошло не так. Это было очень, очень давно,

пятнадцать лет назад. Черт побери, мы все были молоды тогда и стремились выжать из

окружающего мира как можно больше удовольствий, мы пробовали экстази и героин, и

занимались любовью втроем на крышах ночных небоскребов – мы рвались уцепить побольше

кайфа в этой тусклой и серой пустоте, которую обыватели называют жизнью. Иногда это

удавалось – на сцене, когда тысячи поклонников, заглушая своими голосами грохот музыки,

повторяли за нами наши слова, или после особенно большой дозы, или после какой-нибудь совсем

безумной выходки, вроде прыжка с парашютом без инструктора и страховки. Келли была для меня

очередной новинкой, непробованным приключением, точно таким же, как и я для нее. Между

нами не было никакой любви, нам не нужны были дети. Просто однажды мы задержались в

студии после записи, и я сказал: “Что-то холодно становится”, а она подошла ко мне ближе, и ее

глубокие карие глаза шепнули: “Хочу тебя согреть...” Она была мягкой, податливой и

действительно горячей, горячей, как раскаленный воск, и ее духи пахли скошенной травой и

морской солью... а потом она сама предложила аборт. И не вернулась с него. Я знаю, я не убивал

ее. Но кто-то внутри не устает твердить мне об ином...

Сколько времени прошло с тех пор – чтобы забыть. Я знаю, Майк не забыл и втайне ненавидит

меня.

Потому что времени не существует.

Один из последних пунктов в казавшемся совсем недавно бесконечным тур-листе: пыльный

европейский город, пасмурный и насупленный, как обманутый жених. Пока нас везли из

аэропорта, мимо меня проплывали его полупризрачные, сумрачные образы: немые серенькие дома

в несколько этажей, жмущиеся к земле рынки под разноцветными выцветшими тентами,

мучительно-прямые – и абсолютно черные – шпили церквей, чьи квадратные, с четырьмя

поперечинками кресты болезненно впиваются в мягкую беззащитную плоть белесого неба.

Я художник. Я рисую словом. И иногда мои рисунки воплощаются в действительность. Но если

бы я был архитектором и рисовал бы карандашом на бумаге, я бы никогда в жизни не нарисовал

креста с четырьмя поперечинками, который кажется крестом, с какой стороны на него ни

посмотри. Это чертовски лицемерно. Православные церкви – в городе, откуда я родом, есть

несколько таких, – гораздо честнее по отношению к людям. Их кресты обращены плоской

стороной на запад, и на закате при хорошей погоде они светятся так, что хочется молиться, даже

завидев их издалека. Но чтобы увидеть такой крест, иногда нужно обойти вокруг церкви. Чтобы

увидеть – надо найти. Чтобы найти Бога, надо его искать.

3

...а чтобы поговорить с Богом – нужно встать с ним на равных. Раньше мне казалось, что я

способен на это. Потом понял, что обманывал себя.

Впрочем, я давно уже не верю в Бога – хотя возможно, это лишь бессознательный способ

замаскировать для себя это понимание. Я просто рисую словом и по привычке ищу вокруг себя

яркие образы. Скоро эта привычка станет мне мешать, а отвыкнуть от нее сложно –

приблизительно как слезть с иглы или бросить курить.

И отель здесь ничем не отличался от тысяч других пятизвездочных отелей по всему миру: те же

бархатные занавески на окнах, тот же шик и мебель в стиле ампир, много красного и золотого –

выглядит немного пошло и ярковато, но зато очень дорого.

Дорогие отели всегда чем-то напоминали мне дорогих шлюх. Они стремятся угодить любому,

кто заплатит, не разглядывая его лица – но будут презрительно поплевывать на тех, кто не имеет

достаточно средств, чтобы купить их. Было бы чем гордиться, думаю я разозленно. Почему я так

зол сегодня? на кого, на что? На эту погоду, склизкой мерзостью окутывающую мысли и

вгоняющую в глубокий депресняк, на скучный вид за окном, на не слишком расторопного

носильщика багажа?

...или на себя самого?

В моем городе – там, где когда-то родился я, и где до сих пор живут мои родители – у меня есть

страшно большая и замусоренная двухуровневая квартира в центре города. Я почти боюсь ее и

редко бываю там. Я не хочу нанимать горничных, которые будут тайком копаться в моих вещах и

мыслях, и не хочу убираться там, потому что я не привык этого делать. И потому что мой дом

везде. Мой родной город гнетет меня – там слишком многое напоминает мне о том, с чего все

начиналось, каждая улица походит на страницу юношеского дневника – с прожженными

дешевыми вонючими сигаретками страницами-днями, с расплывшимися от пролитого винца

чернилами, с ровными буквами, сложенными в корявые строчки. Там есть улица, где я первый раз

вышел с гитарой петь, а прохожие кидали монетки в черную пасть раскрытого чехла, есть мостик,

где я впервые поцеловался – под заунывную музыку осеннего дождя, коротко, жалко и немного

глупо, как это бывает только во влюбленные четырнадцать. Поцеловался с девчонкой, которую

считал своей судьбой много лет.

Я писал ей стихи на уроках математики, на обрывках тетрадок в клеточку выкарябывал свои

чувства, сложенные в нелепые рифмы. Да, все мои рифмы были тогда неуклюжи и нелепы, они

походили на слепых щенков, которым еще только предстоит вырасти в больших охотничьих псов

и научиться выслеживать добычу, которую поэты называют метафорой. Я оставлял охапки цветов

у нее под дверью, и она долгое, очень долгое время не знала, от кого же приходят все эти букеты и

записки. Я мучительно боялся признаться ей – долговязый нескладный подросток, весь в угрях и

бессмысленных комплексах. Много раз я почти решался подписать своим именем очередное

любовное письмо, и каждый раз рвал его после этого в клочки. И только однажды я не струсил.

А на следующий день мы поцеловались с ней на мосту.

Она была немногословна и смешлива, моя первая любовь, она всегда больше думала и

улыбалась, чем говорила, и каждый раз ее очередное решение становилось для меня

неожиданностью и вместе с тем – воплощенной мудростью.

Келли была чем-то похожа на нее.

А потом я бросил школу, и меня затянул в себя водоворот полу-дворовой, полу-пророческой

жизни, мир наркоты и панк-рока, и я сначала просто не решался показаться ей таким – потому что

она была прилежной ученицей и прилежной студенткой, моя маленькая принцесса, и ей, как

домашнему котенку, нечего было делать среди голодных до славы и эфемерного уличного

признания бродячих псов вроде меня. И потихоньку я позабыл о ней, растворившись в новых

стремлениях и целях. Она ни разу не спрашивала меня ни о чем и не пыталась вернуть: ее

очередная бессмысленная мудрость заключалась в том, чтобы не мешать мне идти своей дорогой.

Возможно, она и была права. Но ее правота не принесла мне счастья...

Как оказалось, я забыл о ней не насовсем – просто образ ее поблек и спрятался в глубину моей

памяти, врос в нее, подобно тому как врастает в тело случайный осколок бомбы. И через пару лет,

в один из самых черных дней в моей жизни, когда нашу группу покинули один за другим соло-

гитарист и барабанщик, сорвав намечавшуюся запись демок и несколько с трудом организованных

выступлений, когда моя тогдашняя герлфренд послала меня, сказав, что я дерьмо и из меня ничего

не выйдет, после всего этого – я снова пришел к ней, пришел по старой привычке, гонимый

безысходностью и отчаянием. Я хорошенько накурился перед этим, иначе мне просто не хватило

бы мужества переступить порог ее дома, – и ввалился к ней, с мутными глазами, обросший

4

щетиной, в давно не стиранной бандане, дымящий хабариком. Я расписывал ей какие-то

блестящие перспективы, умолял ее начать все с нового листа, но она лишь качала головой и

отвечала мне вежливо и равнодушно. Я сейчас не помню произнесенных ею тогда слов, но я

навсегда запомнил этот голос – ровный, спокойный и очень холодный, словно ледяной родник,

бьющий из расселины в вековых нагретых солнцем скалах.

Я до сих пор удивляюсь тому, что она сразу не выставила меня за дверь. В тот день я ушел от

нее, понимая, что ухожу уже навсегда, и с того дня я попытался выкинуть ее из головы. Иногда

мне кажется, что я в этом преуспел: я почти не помню ее лица. Но я музыкант, у меня слишком

хорошая память на звуки. И ее голос – нежный и холодный – я буду, наверное, помнить вечно.

В том городке есть скамейка в парке, на которой я сочинял свои песни, есть маленький клуб, в

котором мы выступили в самый первый раз, и есть клуб побольше, в котором нам предложили

первый контракт.

Слишком много лишнего. И квартира эта – лишняя, словно могила рано умершей жены. Я не

люблю навещать ее, как не люблю навещать никакие могилы вообще – это глупая и пустая

традиция, которая не позволяет нам забыть о прошлом. Не знаю, кто ее придумал.

Приблизительно раз в полгода я приезжаю в этот город, чтобы зайти к родителям, подкинуть им

денег, покалякать пару часов о погоде и курсе валют – а потом мне приходится ночевать там, и

все мои призраки сбегаются ко мне в такие ночи. Они становятся кружком у постели, распевают

мои песни, каждый пытается заглянуть мне в глаза, и мне не прогнать их. Иногда я веду к себе

уличную проститутку, которую выставляю за дверь, как только проснусь. Иногда просто

напиваюсь так, чтобы не видеть уже никаких снов.

Воспоминания – это медленно действующий яд.

...можно будет сочинить об этом песню.

Когда мы подъезжали к отелю, там уже собралась небольшая кучка народу. Все, как один – от

тринадцати до восемнадцати, широко открытые глаза, футболки с символикой нашей группы,

зажатые в руках фотоаппараты и листики бумаги в потных дрожащих ладошках... Много девчонок

и несколько парней. Мне тошно было смотреть на них. Времена, когда мне льстили подобные

встречи, канули в лету – я быстро понял, что они любят нас для себя, мы для них – не более чем

материал для восторженных фоторепортажей. Да и с чего должно быть иначе?

Я вышел из машины первым и постарался как можно быстрее пройти в дверь, морщась от

фотовспышек. Подумать только, насколько же живуче в нас тупое чувство тщеславия. Порой тебе

кажется, что ты давно уже перешагнул через него, вырос, научился игнорировать, в конце концов,

просто привык – но раз за разом судьба пускает тебе в глаза солнечные зайчики таких вот

взглядов, и ты на мгновение слепнешь, а тщеславие поднимает в тебе свою маленькую

сплюснутую головку и гаденько улыбается: мол, вот я и тут, а ты-то думал, что мы давно

разошлись и теперь живем порознь...

Кто-то из ребят еще остался снаружи побаловать поклонников общением, я же поспешил в свой

номер. Мне не хотелось видеть рядом с собой никого. Лучше уж заказать в номер бутылку бренди

и тонкий хрустальный бокал. А когда бутылка опустеет, разбить бокал о стену и посмотреть, как

рассыпаются по полу осколки, и как они беспомощно отражают тусклый свет спрятанного за

облаками солнца – каждый по-своему. А потом написать об этом песню.

Толпа под окнами все не рассасывалась – теперь они обменивались впечатлениями, оживленно

показывая друг другу фотографии на цифровых аппаратах. Некоторые из них останутся здесь до

утра и будут всю ночь жадно заглядывать в окна ресторана, надеясь разглядеть там кого-нибудь из

нас – неподвижные, жалкие, похожие на брошенных щенков, которые ожидают, что их вот-вот

подберет добрый хозяин.

Помнится, поклонников у нас было вполовину больше, пока из группы не ушел Кай, красавчик-

клавишник. Вот уж кому никогда не надоедали все эти дрожащие лапки и щенячьи глаза, он ни

разу не оттолкнул от себя тех, кто просил автографа – это чувствовалось даже на расстоянии, и

они кидались ему на шею и целовали без спроса, когда встречали. Прижимали к стенке и не

отпускали, пока его не вытаскивали из окружения дюжие охранники. И горами писали длинные

письма с признаниями. Нам всем приходили такие письма, фэны писали нам на адреса, которые

пронюхивали в регистрационных данных гостиниц, и в моей замусоренной двухуровневой

квартире меня, наверное, и сейчас дожидалась пачка подобной корреспонденции. Обычно я

выкидывал ее, не читая. А Кай читал – хотя, конечно, не отвечал никому. Ему нравилось

нравиться, и он наслаждался славой, как дети наслаждаются мороженым.

5

У Кая были серые глаза с зеленцой и вьющиеся темные волосы. Я никогда не понимал, за что

его так любят поклонницы – он сам походил на девушку, при чем не столько внешне, сколько по

сути. По крайней мере, мне так казалось. Иногда мы спали с ним – вернее, это он уговаривал меня

его трахнуть. Он вовсе не брезговал содомией, а для меня это было нечто вроде очередного

экстравагантного вида спорта. Я думал, что он считает так же. Мы вместе пили, вместе писали

музыку, вместе занимались спортом – и только.

А потом у меня появилась Келли. И Кай ушел из группы.

В концертных выступлениях я всегда усматривал нечто мистическое. Темный провал

зрительного зала, сполохи тревожного света на сцене, временами выхватывающие из темноты

видения исступленных лиц, грохочущий звук – и взгляды, обращенные только на меня, а сам себе

я напоминал шамана, читающего заклинания. В некотором смысле так оно и было: я заколдовывал

их, я делал так, что они забывали себя – и сам забывал себя на какое-то время в этой

непрекращающейся молитве... только вот каких Богов я к себе и к ним призывал?

И нынешний концерт был похож на тысячи предыдущих, точно так же как и весь этот город, и

отель, и фэны около него. Жизнь в постоянных разъездах рано или поздно приводит к тому, что

тебя начинает повсюду преследовать настойчивое чувство дежа-вю, потихоньку переходящее в

шизофрению. Последнее время это чувство обострилось во мне до невозможности, и я прятался

ото всех и от всего, насколько мог – но не появиться на собственном концерте я не имел права.

Теперь концерт близился к кульминации, публика бесновалась, а я пел одну из самых заводных

наших песен:

Мы уснули, просто больше не проснемся

мы подарим тебе свет слепого солнца

его так много, но ты выпьешь его весь

вместе с отравленными фарами ночных машин

с отравленными взглядами людей, которые видят твое тело

это будет упоительная смесь –

это БЕЗДНА...

Я сочинил эту песню после той единственной ночи с Келли. Майк не знает этого, да и никто

теперь не знает. Было сверкающее лазурное утро, тонкие иглы золотистых солнечных лучей

кололи кожу, и когда они коснулись моих век, я открыл глаза, а она еще спала. Солнце заставляло

ее спутанные каштановые волосы отливать медью, она лежала раздетая, разметавшись по постели,

и я бережно укрыл ее одеялом, стараясь не разбудить. И почувствовал в тот момент, как сердце

сдавливает что-то непреодолимо-щемящее. Словно жалость о чем-то, чего не будет никогда. И

тогда я вытащил из ящика лист бумаги и стал писать, ломая грифель короткого карандаша,

стремясь хоть в нескольких штрихах перенести в слова малую толику переполнявших меня

ощущений. Сейчас я был бы рад порвать в клочки сделанную тогда фотографию собственной

души – потому что каждое прикосновение к памяти болезненно бьет меня многовольтовыми

электрическими разрядами. Но время вновь посмеялась надо мной, как, наверное, смеются черти

над грешниками, оказавшимися по ту сторону земной жизни – слова слетели с бумаги, легли на

музыку и стали хитом. И я больше не имел права забывать их.

Влага сладких губ и ни слова о любви

скоростная трасса без начала и конца

она закончится в аду если еще не там

и я уйду, не запомнив твоего лица...

Я был не только шаманом, призывающим неведомых Богов – я был еще и мишенью. Я

притягивал колючки чужих взглядов, словно магнит, они сплетались для меня терновым венцом, и

если бы моя кожа ощущала взгляды так же явственно, как и разум, она давно была бы вся порвана

и украшена разводами из крови и сукровицы. И я должен был принимать эти взгляды и отвечать

на них. Я пел – и потому не мог позволить себе притвориться зеркалом или рассеянно глядеть

поверх голов, как это иногда делали наши гитаристы. Я пел и смотрел им всем в глаза, в глаза,

полные слепого, почти безумного уже восторга, и еще чего-то, похожего на неверие. Каждому в

душу – в такие моменты мне действительно казалось, что я имею власть над их душами.

Ты можешь отыграть миллион концертов, проклясть себя тысячу миллионов раз за то, что

выбрал публичное ремесло, можешь возненавидеть это ремесло, но ты никогда не избавишься от

его клейма – потому что тебе всегда будут льстить такие взгляды, растерянные и преданные безо

всякой меры.

6

Отпусти, отпусти мне мои грехи, чужая молодость и чужая влюбленность... отпусти...

Впрочем, в глубине души я понимал, что вся эта острота ощущений – всего лишь действие

кокаина, перемешенного с выпитым утром бренди. Я давно уже разучился выступать без дозы,

просто не мог иначе выложиться – правда, сейчас я иногда терял нить песни и путался в словах, но

зал услужливо помогал мне, а все остальное можно было бы с легкостью принять за

импровизацию...

Я буду падать бесконечно, бессмертный как вамп

я стану другим под светом неоновых ламп...

Гляделки, гляделки, старая детская игра. Только после того, как ты сыграешь в гляделки с тем,

кто пришел слушать, как ты поешь, ты ощутишь в полной мере свою власть над ним. Эта

ненастоящая власть – он, зритель, сам с радостью отдает себя на твою волю на эти несколько

часов, позволяя твоей музыке терзать свои нервы. Но только ты глядишь ему в глаза, и все

меняется. Ты ощущаешь энергию и эйфорию, струящуюся из его зрачков, и ты знаешь: стоит тебе

лишь протянуть к нему руку – и энергия эта станет в сотни раз мощнее. И вся она будет дариться

тебе, одному только тебе. Впервые испытав это в каком-нибудь захудалом клубе, где после

концерта ты еще будешь пить пиво вместе с теми, для кого играл, ты уже не сможешь удержаться

и захочешь пережить это снова: ощутить власть, почувствовать себя ведущим в какой-то

сумасшедшей ролевой игре. Сцена – это пьедестал. Сцена – это алтарь. Того, кто выходит на

сцену, эта ролевая игра ставит выше, и ты осознаешь, как льстит тебе это распределение ролей,

когда они через некоторое время после концерта, болтая с тобой вроде бы на равных, еще смотрят

на тебя снизу вверх, как на сошедшее с небес божество.

О, эта игра взглядов и жестов между сценой и залом... между нами возведена была невидимая

грань, похожая на тонкую стеклянную стену – а все мы были глупыми маленькими детишками по

разные стороны этой стены, мы смотрели друг на друга, трогали стекло руками и улыбались.

Гляделки, глупая старая детская игра.

Я буду падать бесконечно, бессмертный как вамп

я стану другим под светом неоновых ламп,

Они заменят мое утро искусственным светом

в бездне вечной ночи не так уж плохо жить

когда знаешь, чего хочешь, и не жалеешь об этом...

Струны рвались и музыка превращалась в льющуюся отовсюду бесконечность, отдающую

цветными сполохами и рваными тенями с запахом паленого. Слова искрились сотнями граней, о

которых я раньше даже не подозревал. Я знал, как выгляжу сейчас со стороны – с искаженным

фальшивой, но одновременно с этим почти искренней мукой лицом, швыряющий себя на колени

перед этим залом, а на проигрыше – закрывающий глаза и раскидывающий руки крестом, чтобы

изобразить весь ужас Бездны... Я выглядел исступленным, краем сознания отмечая, что пока не

переступил ту границу, после которой мои импровизации сделаются опасными. Я бесновался – и

публика бесновалась вместе со мной.

Жар сплетенных тел и ни слова о любви

скоростная трасса без начала и конца

она закончится в аду, если еще не там

и ты уйдешь, не запомнив моего лица...

…времени не существует. Время, если хотите знать – это вообще условная величина. Сегодня

это понятно мне так же определенно, как то, что пыльный розовато-малиновый закат за окнами

отеля – сырой и холодный, а мутная ледяная взвесь в тонком хрустальном бокале пахнет гнилью и

разложением.

Я зажмуриваюсь, и на мгновение перед закрытыми глазами материализуется крест – слепяще-

золотой, облитый холодной кровью заходящего солнца. Светящийся в немой пустоте, которая

осталась во мне от Бога. Его свет обжигает и как будто пьянит, превращая в пепел червями

копошащиеся в мозгу строки.

Строки про то, что любящие души лишь в сказках воскрешают из мертвых своих безнадежных

принцев.

Может быть, однажды кто-нибудь другой сочинит об этом песню.

19 мая 2006 – 2 февраля 2008 г.

7